英語の詩を日本語で

English Poetry in Japanese

Blake, "Spring"

ウィリアム・ブレイク (1757-1827)

「春」

フルートを吹こう!

休んでいてはダメだよ!

鳥が遊んでる、

昼も夜も、

ナイティンゲールは

谷で、

ひばりは空で、

楽しそう、

楽しそうに、楽しそうに、新しい年にようこそ、って。

男の子、

とてもうれしそう。

女の子、

小さくてかわいいね。

にわとりがこけこっこーって、

みんなでまねしてみよう。

楽しい声、

こどもがきゃっきゃっ、て、

楽しそうに、楽しそうに、新しい年にようこそ、って。

こひつじくん、ちっちゃいね、

こっちだよ、

おいでおいで、

ぼくのくび、しろいでしょ、なめてみる?

ひっぱっていい?

けがふわふわ。

ちゅーしていい?

かおもふわふわ。

たのしいね、たのしいね、あたらしいとしって、うれしいね。

* * *

William Blake

"Spring"

Sound the flute!

Now it’s mute!

Birds delight,

Day and night,

Nightingale,

In the dale,

Lark in sky,―

Merrily,

Merrily, merrily to welcome in the year.

Little boy,

Full of joy;

Little girl,

Sweet and small;

Cock does crow,

So do you;

Merry voice,

Infant noise;

Merrily, merrily to welcome in the year.

Little lamb,

Here I am;

Come and lick

My white neck;

Let me pull

Your soft wool;

Let me kiss

Your soft face;

Merrily, merrily we welcome in the year.

* * *

英語テクストは、William Blake, Songs of Innocence

and Songs of Experience (1901)より。

http://www.gutenberg.org/ebooks/1934

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を

参照する際には、このサイトの作者、タイトル、URL,

閲覧日など必要な事項を必ず記し、剽窃行為のないように

してください。

ウェブ上での引用などでしたら、リンクなどのみで

かまいません。

商用、盗用、悪用などはないようお願いします。

「春」

フルートを吹こう!

休んでいてはダメだよ!

鳥が遊んでる、

昼も夜も、

ナイティンゲールは

谷で、

ひばりは空で、

楽しそう、

楽しそうに、楽しそうに、新しい年にようこそ、って。

男の子、

とてもうれしそう。

女の子、

小さくてかわいいね。

にわとりがこけこっこーって、

みんなでまねしてみよう。

楽しい声、

こどもがきゃっきゃっ、て、

楽しそうに、楽しそうに、新しい年にようこそ、って。

こひつじくん、ちっちゃいね、

こっちだよ、

おいでおいで、

ぼくのくび、しろいでしょ、なめてみる?

ひっぱっていい?

けがふわふわ。

ちゅーしていい?

かおもふわふわ。

たのしいね、たのしいね、あたらしいとしって、うれしいね。

* * *

William Blake

"Spring"

Sound the flute!

Now it’s mute!

Birds delight,

Day and night,

Nightingale,

In the dale,

Lark in sky,―

Merrily,

Merrily, merrily to welcome in the year.

Little boy,

Full of joy;

Little girl,

Sweet and small;

Cock does crow,

So do you;

Merry voice,

Infant noise;

Merrily, merrily to welcome in the year.

Little lamb,

Here I am;

Come and lick

My white neck;

Let me pull

Your soft wool;

Let me kiss

Your soft face;

Merrily, merrily we welcome in the year.

* * *

英語テクストは、William Blake, Songs of Innocence

and Songs of Experience (1901)より。

http://www.gutenberg.org/ebooks/1934

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を

参照する際には、このサイトの作者、タイトル、URL,

閲覧日など必要な事項を必ず記し、剽窃行為のないように

してください。

ウェブ上での引用などでしたら、リンクなどのみで

かまいません。

商用、盗用、悪用などはないようお願いします。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

William Blake, "The Crystal Cabinet"

ウィリアム・ブレイク (1757-1827)

「水晶の小箱」

女の子がぼくを野原でつかまえた。

ぼくが楽しく踊っていたときに。

その子は、ぼくを宝石箱に入れて、

金色の鍵で閉じこめた。

この宝石箱は、金と

真珠と水晶でできていて、明るく輝いていた。

そのなかは別の世界につながっていた。

小さくてきれいな月の夜に。

ぼくは見た、もうひとつのイングランドを、

もうひとつのロンドンとロンドン塔を、

もうひとつのテムズ川やいろんな丘を、

もうひとつのサリーのきれいなおうちを。

それから、その子に似たもうひとりの女の子も。

この別の子は透きとおっていて、きれいで、明るく輝いていて、

三重になっていて、そのひとりひとりがひとりひとりのなかに入っていた--

とってもすてきで、そして、ふるえるほどこわかった!

そのほほえんだ顔! 三重のほほえみが

ぼくに入りこみ、ぼくは炎のように燃えあがった。

ぼくはかがんで、そのかわいい子にキスをした。

その子も三重のキスを返してくれた。

ぼくは、その子のいちばん内側の姿をつかもうとした、

激しく熱い思いで、炎の手で。

でも、そうしたら水晶の宝石箱が破裂してしまい、

赤ん坊のようにぼくは泣いた--

野原で赤ん坊のように泣いているぼくと、

青白い顔をして泣いている女の人が、もたれてすわっていた。

また外の世界に出た

ぼくは、通りすぎる風を泣き声で満たした。

* * *

William Blake

"The Crystal Cabinet"

The Maiden caught me in the wild,

Where I was dancing merrily;

She put me into her Cabinet,

And lock'd me up with a golden key.

This cabinet is form'd of gold

And pearl and crystal shining bright,

And within it opens into a world

And a little lovely moony night.

Another England there I saw

Another London with its Tower,

Another Thames and other hills,

And another pleasant Surrey bower.

Another Maiden like herself,

Translucent, lovely, shining clear,

Threefold each in the other clos'd

O, what a pleasant trembling fear!

O, what a smile! a threefold smile

Fill'd me, that like a flame I burn'd;

I bent to kiss the lovely Maid,

And found a threefold kiss return'd.

I strove to seize the inmost form

With ardor fierce and hands of flame,

But burst the Crystal Cabinet,

And like a weeping Babe became—

A weeping Babe upon the wild,

And weeping Woman pale reclin'd,

And in the outward air again,

I fill'd with woes the passing wind.

* * *

英語テクストは、Selected Poems by William Blake より。

http://ota.ox.ac.uk/desc/3069

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を

参照する際には、このサイトの作者、タイトル、URL,

閲覧日など必要な事項を必ず記し、剽窃行為のないように

してください。

「水晶の小箱」

女の子がぼくを野原でつかまえた。

ぼくが楽しく踊っていたときに。

その子は、ぼくを宝石箱に入れて、

金色の鍵で閉じこめた。

この宝石箱は、金と

真珠と水晶でできていて、明るく輝いていた。

そのなかは別の世界につながっていた。

小さくてきれいな月の夜に。

ぼくは見た、もうひとつのイングランドを、

もうひとつのロンドンとロンドン塔を、

もうひとつのテムズ川やいろんな丘を、

もうひとつのサリーのきれいなおうちを。

それから、その子に似たもうひとりの女の子も。

この別の子は透きとおっていて、きれいで、明るく輝いていて、

三重になっていて、そのひとりひとりがひとりひとりのなかに入っていた--

とってもすてきで、そして、ふるえるほどこわかった!

そのほほえんだ顔! 三重のほほえみが

ぼくに入りこみ、ぼくは炎のように燃えあがった。

ぼくはかがんで、そのかわいい子にキスをした。

その子も三重のキスを返してくれた。

ぼくは、その子のいちばん内側の姿をつかもうとした、

激しく熱い思いで、炎の手で。

でも、そうしたら水晶の宝石箱が破裂してしまい、

赤ん坊のようにぼくは泣いた--

野原で赤ん坊のように泣いているぼくと、

青白い顔をして泣いている女の人が、もたれてすわっていた。

また外の世界に出た

ぼくは、通りすぎる風を泣き声で満たした。

* * *

William Blake

"The Crystal Cabinet"

The Maiden caught me in the wild,

Where I was dancing merrily;

She put me into her Cabinet,

And lock'd me up with a golden key.

This cabinet is form'd of gold

And pearl and crystal shining bright,

And within it opens into a world

And a little lovely moony night.

Another England there I saw

Another London with its Tower,

Another Thames and other hills,

And another pleasant Surrey bower.

Another Maiden like herself,

Translucent, lovely, shining clear,

Threefold each in the other clos'd

O, what a pleasant trembling fear!

O, what a smile! a threefold smile

Fill'd me, that like a flame I burn'd;

I bent to kiss the lovely Maid,

And found a threefold kiss return'd.

I strove to seize the inmost form

With ardor fierce and hands of flame,

But burst the Crystal Cabinet,

And like a weeping Babe became—

A weeping Babe upon the wild,

And weeping Woman pale reclin'd,

And in the outward air again,

I fill'd with woes the passing wind.

* * *

英語テクストは、Selected Poems by William Blake より。

http://ota.ox.ac.uk/desc/3069

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を

参照する際には、このサイトの作者、タイトル、URL,

閲覧日など必要な事項を必ず記し、剽窃行為のないように

してください。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

Blake, "Sick Rose"

ウィリアム・ブレイク(1757-1827)

「病めるバラ」

ああ、バラ、君は病んでしまった!

目に見えないヘビが、

夜に飛び、

うなる嵐のなか、

君のベッド、

真っ赤なよろこびのベッドを見つけてしまった。

そして彼の暗い、秘密の愛が、

君の命を、壊す。

* * *

William Blake

"The Sick Rose"

O rose, thou art sick!

The invisible worm,

That flies in the night,

In the howling storm,

Has found out thy bed

Of crimson joy,

And his dark secret love

Does thy life destroy.

* * *

2 worm

ヘビ(OED 1)。ミミズ(OED 3)。寄生虫(OED 4)。

ウジ、イモムシなど、生きものの肉や葉などを食べる幼虫。

6 crimson

血の色(OED A2)。バラの花の色と重ねて。

* * *

象徴的な読み方を誘う作品。

バラは何をあらわす?

(バラはアプロディテ=ウェヌス=ヴィーナスの花)

見えないヘビ=ウジ=イモムシは?

(創世記のヘビは、アダムとイヴを悪に誘惑して堕落させる。)

嵐の夜に飛ぶって、どういうこと?

真っ赤なよろこびのベッドって、何のこと?

見えないヘビの暗い、秘密の愛って?

* * *

頭韻:

dark-Does-destroy

love-life

視覚的には:

Dの三角形のなかにlifeが閉じこめられている。

彼のloveは、それをDの三角形の外からながめているよう。

Dが三つ。ふと頭に浮かぶ四つ目、五つ目ののDは・・・・・・。

* * *

英文テクストは、William Blake, Songs of Innocence

and Songs of Experience (1901)より。

http://www.gutenberg.org/ebooks/1934

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を参照する際には、

このサイトの作者、タイトル、URL, 閲覧日など必要な事項を必ず記し、

剽窃行為のないようにしてください。

「病めるバラ」

ああ、バラ、君は病んでしまった!

目に見えないヘビが、

夜に飛び、

うなる嵐のなか、

君のベッド、

真っ赤なよろこびのベッドを見つけてしまった。

そして彼の暗い、秘密の愛が、

君の命を、壊す。

* * *

William Blake

"The Sick Rose"

O rose, thou art sick!

The invisible worm,

That flies in the night,

In the howling storm,

Has found out thy bed

Of crimson joy,

And his dark secret love

Does thy life destroy.

* * *

2 worm

ヘビ(OED 1)。ミミズ(OED 3)。寄生虫(OED 4)。

ウジ、イモムシなど、生きものの肉や葉などを食べる幼虫。

6 crimson

血の色(OED A2)。バラの花の色と重ねて。

* * *

象徴的な読み方を誘う作品。

バラは何をあらわす?

(バラはアプロディテ=ウェヌス=ヴィーナスの花)

見えないヘビ=ウジ=イモムシは?

(創世記のヘビは、アダムとイヴを悪に誘惑して堕落させる。)

嵐の夜に飛ぶって、どういうこと?

真っ赤なよろこびのベッドって、何のこと?

見えないヘビの暗い、秘密の愛って?

* * *

頭韻:

dark-Does-destroy

love-life

視覚的には:

Dの三角形のなかにlifeが閉じこめられている。

彼のloveは、それをDの三角形の外からながめているよう。

Dが三つ。ふと頭に浮かぶ四つ目、五つ目ののDは・・・・・・。

* * *

英文テクストは、William Blake, Songs of Innocence

and Songs of Experience (1901)より。

http://www.gutenberg.org/ebooks/1934

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を参照する際には、

このサイトの作者、タイトル、URL, 閲覧日など必要な事項を必ず記し、

剽窃行為のないようにしてください。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

Blake, "My Pretty Rose Tree"

ウィリアム・ブレイク(1757-1827)

「かわいいぼくのバラ」

花をくれる、といわれた。

五月にでも見たことないような、そんなきれいな花を。

でも、ぼくはいった、「ぼくにはかわいいバラがあるから」。

そして、そのまま通り過ぎた。

それから、ぼくのかわいいバラのところに行って、

朝晩の世話をしようとした。

でもバラは、ぼくが浮気したと思って、こっちを見てくれなかった。

ぼくを見てくれていたのは棘だけで。

* * *

William Blake

"My Pretty Rose Tree"

A flower was offered to me,

Such a flower as May never bore;

But I said, ‘I’ve a pretty rose tree,’

And I passed the sweet flower o’er.

Then I went to my pretty rose tree,

To tend her by day and by night;

But my rose turned away with jealousy,

And her thorns were my only delight.

* * *

英文テクストは、William Blake, Songs of Innocence

and Songs of Experience (1901)より。

http://www.gutenberg.org/ebooks/1934

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を参照する際には、

このサイトの作者、タイトル、URL, 閲覧日など必要な事項を必ず記し、

剽窃行為のないようにしてください。

「かわいいぼくのバラ」

花をくれる、といわれた。

五月にでも見たことないような、そんなきれいな花を。

でも、ぼくはいった、「ぼくにはかわいいバラがあるから」。

そして、そのまま通り過ぎた。

それから、ぼくのかわいいバラのところに行って、

朝晩の世話をしようとした。

でもバラは、ぼくが浮気したと思って、こっちを見てくれなかった。

ぼくを見てくれていたのは棘だけで。

* * *

William Blake

"My Pretty Rose Tree"

A flower was offered to me,

Such a flower as May never bore;

But I said, ‘I’ve a pretty rose tree,’

And I passed the sweet flower o’er.

Then I went to my pretty rose tree,

To tend her by day and by night;

But my rose turned away with jealousy,

And her thorns were my only delight.

* * *

英文テクストは、William Blake, Songs of Innocence

and Songs of Experience (1901)より。

http://www.gutenberg.org/ebooks/1934

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を参照する際には、

このサイトの作者、タイトル、URL, 閲覧日など必要な事項を必ず記し、

剽窃行為のないようにしてください。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

Blake, "A Poison Tree"

ウィリアム・ブレイク(1757-1827)

「毒の木」

わたしは友達に対して怒っていた。

そのことを伝えたら、怒りはおさまった。

わたしは敵に対して怒っていた。

そのことを伝えずにいたら、怒りは大きく育った。

わたしは、こわがりながらも、それに水をやった。

夜も昼も、涙という水を。

それから、わたしのほほえみで照らしてあげた。

甘い嘘と罠もあわせて。

すると、昼も夜も、その木は大きくなった。

そして輝くリンゴがなった。

敵はこの光るリンゴを見て、

それがわたしのものだと知っていたので・・・・・・

庭に忍びこんできた、

夜が空をヴェールで覆った頃に。

朝、うれしいことに、わたしは見た、

敵が木の下で倒れているのを。

* * *

William Blake

"A Poison Tree"

I was angry with my friend:

I told my wrath, my wrath did end.

I was angry with my foe:

I told it not, my wrath did grow.

And I watered it in fears

Night and morning with my tears,

And I sunned it with smiles

And with soft deceitful wiles.

And it grew both day and night,

Till it bore an apple bright,

And my foe beheld it shine,

And he knew that it was mine,―

And into my garden stole

When the night had veiled the pole;

In the morning, glad, I see

My foe outstretched beneath the tree.

* * *

日常的な怒りの話を、アダムとイヴのリンゴの

エピソードと重ねて、謎めいたかたちで。

* * *

14 the pole

空(OED n2, 4)

* * *

英文テクストは、William Blake, Songs of Innocence

and Songs of Experience (1901)より。

http://www.gutenberg.org/ebooks/1934

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を参照する際には、

このサイトの作者、タイトル、URL, 閲覧日など必要な事項を必ず記し、

剽窃行為のないようにしてください。

「毒の木」

わたしは友達に対して怒っていた。

そのことを伝えたら、怒りはおさまった。

わたしは敵に対して怒っていた。

そのことを伝えずにいたら、怒りは大きく育った。

わたしは、こわがりながらも、それに水をやった。

夜も昼も、涙という水を。

それから、わたしのほほえみで照らしてあげた。

甘い嘘と罠もあわせて。

すると、昼も夜も、その木は大きくなった。

そして輝くリンゴがなった。

敵はこの光るリンゴを見て、

それがわたしのものだと知っていたので・・・・・・

庭に忍びこんできた、

夜が空をヴェールで覆った頃に。

朝、うれしいことに、わたしは見た、

敵が木の下で倒れているのを。

* * *

William Blake

"A Poison Tree"

I was angry with my friend:

I told my wrath, my wrath did end.

I was angry with my foe:

I told it not, my wrath did grow.

And I watered it in fears

Night and morning with my tears,

And I sunned it with smiles

And with soft deceitful wiles.

And it grew both day and night,

Till it bore an apple bright,

And my foe beheld it shine,

And he knew that it was mine,―

And into my garden stole

When the night had veiled the pole;

In the morning, glad, I see

My foe outstretched beneath the tree.

* * *

日常的な怒りの話を、アダムとイヴのリンゴの

エピソードと重ねて、謎めいたかたちで。

* * *

14 the pole

空(OED n2, 4)

* * *

英文テクストは、William Blake, Songs of Innocence

and Songs of Experience (1901)より。

http://www.gutenberg.org/ebooks/1934

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を参照する際には、

このサイトの作者、タイトル、URL, 閲覧日など必要な事項を必ず記し、

剽窃行為のないようにしてください。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

Blake, "The Lily"

ウィリアム・ブレイク(1757-1827)

「ゆり」

恥ずかしがりなバラは棘を出す。

控えめな羊は角を見せて脅す。

が、白いゆりは、愛をおおいに楽しめばいい。

棘や脅しには、彼女の輝かんばかりの美しさを汚させはしない。

* * *

William Blake

"The Lily"

The modest Rose puts forth a thorn,

The humble sheep a threat’ning horn:

While the Lily white shall in love delight,

Nor a thorn nor a threat stain her beauty bright.

* * *

1 modest

自慢げ、堂々とした、あつかましい、恋愛や性的関係に

積極的、という状態の反対(OED 2-3)。

1 Rose

美と性愛の神アプロディテ/ウェヌスの花。

見かけと香り、どちらも明らかにゴージャスで、

通常、控えめとはとらえられない。また、

控えめだから、身を守るために棘を出す、

という考えも逆説的。(攻撃は最大の防御、

ということで。)

2

構文は、The humble sheep [puts forth] a threat'ning horn. . . .

2 sheep

羊は、臆病で、おとなしく、攻撃的ではない

イメージの動物。(いけにえとしても定番。)

それが角を出すのいうのは逆説的。

たとえば、教会や学校で「こうしなさい」といわれることに

(つまり諸々の社会的要請に)おとなしくにしたがう

タイプの人は実は攻撃的、とか、一般的に善とされることは

実はそれほど善ではない、ということかと。

3 shall

話し手の意志の入った未来をあらわすかたちで

ここでは解釈。・・・・・・するだろう、ではなく、

・・・・・・させよう。

3 Lily

白いゆりは純潔をあらわす花。それが「愛をおおいに

楽しむ」というのは逆説。

つまり、『天国と地獄の結婚』という作品のタイトルに

見られるような弁証法、対立概念の止揚(どちらも否定

することなく組みあわせること)を、ゆり(純潔)と

バラ(性愛)でおこなっている。純潔であっても、

性愛を楽しむことができる、楽しんでいい、というような。

(もちろん、あくまで純潔なかたちで。)

4

構文は次のように解釈。

Nor a thorn nor a threat [shall] stain her beauty bright.

(つまり全体としては、1+2行目, while 3+4行目、

というかたちで解釈。)

* * *

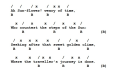

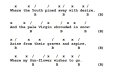

リズムについて。

基調はストレス・ミーター(四拍子)。

歌にのせられるリズム。

ポイントは、1-2行と3-4行のあいだの音節数の差。

x/のみのリズムにxx/が入り(4行目はxx/がメイン)、

よりゆるやかなリズムに移行している。

もちろんこれは、「棘」と「脅し」から「愛の楽しみ」と

「美」へ、という内容の移行に対応。

(やや雰囲気が変わってしまうが)

何回も読んでいると、実際には次のように、

3-4行目がそれぞれ四拍子二行分であるようにも

感じられるのでは。(つまり、3-4行目は1-2行目の

1/2のスピード。)

* * *

英文テクストは、William Blake, Songs of Innocence

and Songs of Experience (1901)より。

http://www.gutenberg.org/ebooks/1934

スキャンジョンのテクストは、Blake, Songs of Innocence

and of Experience (1789, 1794; rpt. 1967) より。

(最後の行、brightのあとのピリオドが抜けているのは、

私のミス。)

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を参照する際には、

このサイトの作者、タイトル、URL, 閲覧日など必要な事項を必ず記し、

剽窃行為のないようにしてください。

「ゆり」

恥ずかしがりなバラは棘を出す。

控えめな羊は角を見せて脅す。

が、白いゆりは、愛をおおいに楽しめばいい。

棘や脅しには、彼女の輝かんばかりの美しさを汚させはしない。

* * *

William Blake

"The Lily"

The modest Rose puts forth a thorn,

The humble sheep a threat’ning horn:

While the Lily white shall in love delight,

Nor a thorn nor a threat stain her beauty bright.

* * *

1 modest

自慢げ、堂々とした、あつかましい、恋愛や性的関係に

積極的、という状態の反対(OED 2-3)。

1 Rose

美と性愛の神アプロディテ/ウェヌスの花。

見かけと香り、どちらも明らかにゴージャスで、

通常、控えめとはとらえられない。また、

控えめだから、身を守るために棘を出す、

という考えも逆説的。(攻撃は最大の防御、

ということで。)

2

構文は、The humble sheep [puts forth] a threat'ning horn. . . .

2 sheep

羊は、臆病で、おとなしく、攻撃的ではない

イメージの動物。(いけにえとしても定番。)

それが角を出すのいうのは逆説的。

たとえば、教会や学校で「こうしなさい」といわれることに

(つまり諸々の社会的要請に)おとなしくにしたがう

タイプの人は実は攻撃的、とか、一般的に善とされることは

実はそれほど善ではない、ということかと。

3 shall

話し手の意志の入った未来をあらわすかたちで

ここでは解釈。・・・・・・するだろう、ではなく、

・・・・・・させよう。

3 Lily

白いゆりは純潔をあらわす花。それが「愛をおおいに

楽しむ」というのは逆説。

つまり、『天国と地獄の結婚』という作品のタイトルに

見られるような弁証法、対立概念の止揚(どちらも否定

することなく組みあわせること)を、ゆり(純潔)と

バラ(性愛)でおこなっている。純潔であっても、

性愛を楽しむことができる、楽しんでいい、というような。

(もちろん、あくまで純潔なかたちで。)

4

構文は次のように解釈。

Nor a thorn nor a threat [shall] stain her beauty bright.

(つまり全体としては、1+2行目, while 3+4行目、

というかたちで解釈。)

* * *

リズムについて。

基調はストレス・ミーター(四拍子)。

歌にのせられるリズム。

ポイントは、1-2行と3-4行のあいだの音節数の差。

x/のみのリズムにxx/が入り(4行目はxx/がメイン)、

よりゆるやかなリズムに移行している。

もちろんこれは、「棘」と「脅し」から「愛の楽しみ」と

「美」へ、という内容の移行に対応。

(やや雰囲気が変わってしまうが)

何回も読んでいると、実際には次のように、

3-4行目がそれぞれ四拍子二行分であるようにも

感じられるのでは。(つまり、3-4行目は1-2行目の

1/2のスピード。)

* * *

英文テクストは、William Blake, Songs of Innocence

and Songs of Experience (1901)より。

http://www.gutenberg.org/ebooks/1934

スキャンジョンのテクストは、Blake, Songs of Innocence

and of Experience (1789, 1794; rpt. 1967) より。

(最後の行、brightのあとのピリオドが抜けているのは、

私のミス。)

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を参照する際には、

このサイトの作者、タイトル、URL, 閲覧日など必要な事項を必ず記し、

剽窃行為のないようにしてください。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

Blake, "Nurse's Song" (Experience)

ウィリアム・ブレイク(1757-1827)

「乳母の歌」

(『経験の歌』より)

子どもたちの声が緑の野原に響き、

谷からはささやき声が聞こえるとき、

若い頃の日々がはっきりと心に浮かび、

私の顔は緑になり、そして血の気を失う。

「さあ、帰るよ、みんな、もう日が暮れて、

夜の露が降りてくるよ。

遊んでたら、春と昼間が無駄になるわ、

冬と夜が、嘘で無駄になるように」。

* * *

William Blake

"Nurse's Song"

(From Songs of Experience)

When the voices of children are heard on the green,

And whisperings are in the dale,

The days of my youth rise fresh in my mind,

My face turns green and pale.

Then come home, my children, the sun is gone down,

And the dews of night arise;

Your spring and your day are wasted in play,

And your winter and night in disguise.

* * *

訳注と解釈例。

1

『無垢』の「乳母の歌」と同じ。

2

『無垢』の「乳母の歌」の同じ行から次のように変化。

「笑い声」 --> 「ささやき」

「丘」 --> 「谷」

雰囲気、印象がどう異なる?

By Mike Harris

http://www.geograph.org.uk/photo/255557

http://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Mobberley-Wilmslow_-_Bollin_valley_-_

geograph.org.uk_-_255557.jpg

4 green

顔についていう場合、緑は、恐怖、嫉妬、不機嫌、

病気をあらわす(OED 3a)。ポイントは、1行目の

草木の「緑」と、言葉は同じでありつつ、意味と雰囲気が

正反対であること。

8 disguise

仮装、変装、そこから、偽り。具体的にどのような、

ということが書いていないのが、逆にいいところ。

「冬や夜に嘘をついて日々が無駄に費やされる」とは、

どういうこと?

* * *

リズムについて。

『無垢」の「乳母のうた」と同様、ストレス・ミーター(四拍子)で

弱弱強xx/のリズムが基調。

第一スタンザの最後の行、内容が一気に暗くなるところで、

ゆったりとした歌のようなxx/からx/に転換。この行のところで、

急に歌が途切れるような雰囲気になっている。

(これは、Derek Attridge, Poetic Rhythmのなかの議論。)

第一スタンザの1-3行目と4行目で、xx/とx/の

雰囲気の違いが明確に示されているので、

同じくx/の多い6行目も、4行目寄りの暗い内容に

見えてくる。『無垢』中の「乳母の歌」とまったく同じ

行なのに、「夜」関係ということもあって。

ということは、逆にいえば、『無垢』の「乳母の歌」のなかで

「夜」にふれていて、しかも弱強調x/の目立つ6, 10,

14行に、すでにこの暗部につながるものが用意されている、

ということではないか?

(最後の点は、考えすぎか、とも。)

* * *

英文テクストは、William Blake, Songs of Innocence

and Songs of Experience (1901)より。

http://www.gutenberg.org/ebooks/1934

* * *

また加筆/修正します。

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を参照する際には、

このサイトの作者、タイトル、URL, 閲覧日など必要な事項を必ず記し、

剽窃行為のないようにしてください。

「乳母の歌」

(『経験の歌』より)

子どもたちの声が緑の野原に響き、

谷からはささやき声が聞こえるとき、

若い頃の日々がはっきりと心に浮かび、

私の顔は緑になり、そして血の気を失う。

「さあ、帰るよ、みんな、もう日が暮れて、

夜の露が降りてくるよ。

遊んでたら、春と昼間が無駄になるわ、

冬と夜が、嘘で無駄になるように」。

* * *

William Blake

"Nurse's Song"

(From Songs of Experience)

When the voices of children are heard on the green,

And whisperings are in the dale,

The days of my youth rise fresh in my mind,

My face turns green and pale.

Then come home, my children, the sun is gone down,

And the dews of night arise;

Your spring and your day are wasted in play,

And your winter and night in disguise.

* * *

訳注と解釈例。

1

『無垢』の「乳母の歌」と同じ。

2

『無垢』の「乳母の歌」の同じ行から次のように変化。

「笑い声」 --> 「ささやき」

「丘」 --> 「谷」

雰囲気、印象がどう異なる?

By Mike Harris

http://www.geograph.org.uk/photo/255557

http://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Mobberley-Wilmslow_-_Bollin_valley_-_

geograph.org.uk_-_255557.jpg

4 green

顔についていう場合、緑は、恐怖、嫉妬、不機嫌、

病気をあらわす(OED 3a)。ポイントは、1行目の

草木の「緑」と、言葉は同じでありつつ、意味と雰囲気が

正反対であること。

8 disguise

仮装、変装、そこから、偽り。具体的にどのような、

ということが書いていないのが、逆にいいところ。

「冬や夜に嘘をついて日々が無駄に費やされる」とは、

どういうこと?

* * *

リズムについて。

『無垢」の「乳母のうた」と同様、ストレス・ミーター(四拍子)で

弱弱強xx/のリズムが基調。

第一スタンザの最後の行、内容が一気に暗くなるところで、

ゆったりとした歌のようなxx/からx/に転換。この行のところで、

急に歌が途切れるような雰囲気になっている。

(これは、Derek Attridge, Poetic Rhythmのなかの議論。)

第一スタンザの1-3行目と4行目で、xx/とx/の

雰囲気の違いが明確に示されているので、

同じくx/の多い6行目も、4行目寄りの暗い内容に

見えてくる。『無垢』中の「乳母の歌」とまったく同じ

行なのに、「夜」関係ということもあって。

ということは、逆にいえば、『無垢』の「乳母の歌」のなかで

「夜」にふれていて、しかも弱強調x/の目立つ6, 10,

14行に、すでにこの暗部につながるものが用意されている、

ということではないか?

(最後の点は、考えすぎか、とも。)

* * *

英文テクストは、William Blake, Songs of Innocence

and Songs of Experience (1901)より。

http://www.gutenberg.org/ebooks/1934

* * *

また加筆/修正します。

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を参照する際には、

このサイトの作者、タイトル、URL, 閲覧日など必要な事項を必ず記し、

剽窃行為のないようにしてください。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

Blake, "Nurse's Song" (Innocence)

ウィリアム・ブレイク(1757-1827)

「乳母の歌」

(『無垢の歌』より)

子どもたちの声が緑の野原に響き、

丘から笑い声が聞こえるとき、

胸のなか、わたしの心は安らぎ、

他のものも、すべて静か。

「さあ、帰るよ、みんな、もう日が暮れて、

夜の露が降りてくるよ。

ほらほら、遊ぶのはやめて、もう行くよ。

また明日の朝に来ればいいから」。

「やだ、やだ、遊ぼうよ、まだ明るいから、

寝れないよ、

まだ空には小鳥が飛んでるし、

丘にも羊がいっぱいいるよ」。

「そうね、わかったわ、明るいうちは遊んでていいわ、

でも暗くなったら帰って寝るわよ」。

小さな子たちは飛びはねて叫び、笑い、

その声が丘いっぱいにこだました。

* * *

William Blake

"Nurse's Song"

(From Songs of Innocence)

When the voices of children are heard on the green,

And laughing is heard on the hill,

My heart is at rest within my breast,

And everything else is still.

‘Then come home, my children, the sun is gone down,

And the dews of night arise;

Come, come, leave off play, and let us away,

Till the morning appears in the skies.’

‘No, no, let us play, for it is yet day,

And we cannot go to sleep;

Besides, in the sky the little birds fly,

And the hills are all covered with sheep.’

‘Well, well, go and play till the light fades away,

And then go home to bed.’

The little ones leaped, and shouted, and laughed,

And all the hills echoèd.

* * *

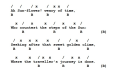

リズムは、ストレス・ミーター(四拍子)。

ビート(B)が、4/3(+1)/4/3(+1)の典型的な歌パターン。

1行目で明確に示され、8行目、12行目で定期的に

確認されているように、弱弱強格anapest(xx/)が基調。

奇数行の基調: xx/xx/xx/xx/

偶数行の基調: xx/xx/xx/

実際には、この三音節からなる音歩feet(xx/)が

x/や//など、二音節のものに頻繁に置きかえられ、

行ごとに雰囲気が大きく変化させられている。

このような三音節の音歩と二音節の音歩の混在は、

17世紀後半から18世紀半ばの詩では避けられていた。

不規則で美しくないとされていて。

18世紀末以降、いわゆるロマン派以降、逆に不規則で

変化に富んでいていい、刺激的、ということで、

この混在の見られるリズムが主流となる。

18世紀末に出版されたブレイクの『無垢の歌』、

『経験の歌』は、そんな新しい詩の書き方を

かなり大胆にとり入れていて画期的。

(このようなことについて関心があれば、ぜひFussell,

Theory of Prosody in Eighteenth-Century Englandを。)

あと、この詩のかたちについて気づくのは--

1

特に音節数の少ない6, 10, 14行目が、みな「夜」、

「寝る」ということに関係していること。

xx/の連続によるゆるやかな歌的なリズムが、

これらの行で多少なり途切れている。

(なぜ、ということについては、後日、

『経験の歌』のなかの「乳母の歌」を扱うページを

つくって、そこに記す予定。)

2

最後のスタンザのbed-echoedの脚韻が強引なこと。

カタカナで表記すれば、echoedを「エコーエッド」と

無理やり三音節で読ませようとしている。

エンディングっぽく余韻を残すため?

何か他の意図もある?

(脚韻など、そろえようと思えばいくらでも

そろえられるので、何か意図があると考えるほうが自然。)

* * *

英文テクストは、William Blake, Songs of Innocence

and Songs of Experience (1901)より。

http://www.gutenberg.org/ebooks/1934

(冒頭のミス・タイプは修正。)

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を参照する際には、

このサイトの作者、タイトル、URL, 閲覧日など必要な事項を必ず記し、

剽窃行為のないようにしてください。

「乳母の歌」

(『無垢の歌』より)

子どもたちの声が緑の野原に響き、

丘から笑い声が聞こえるとき、

胸のなか、わたしの心は安らぎ、

他のものも、すべて静か。

「さあ、帰るよ、みんな、もう日が暮れて、

夜の露が降りてくるよ。

ほらほら、遊ぶのはやめて、もう行くよ。

また明日の朝に来ればいいから」。

「やだ、やだ、遊ぼうよ、まだ明るいから、

寝れないよ、

まだ空には小鳥が飛んでるし、

丘にも羊がいっぱいいるよ」。

「そうね、わかったわ、明るいうちは遊んでていいわ、

でも暗くなったら帰って寝るわよ」。

小さな子たちは飛びはねて叫び、笑い、

その声が丘いっぱいにこだました。

* * *

William Blake

"Nurse's Song"

(From Songs of Innocence)

When the voices of children are heard on the green,

And laughing is heard on the hill,

My heart is at rest within my breast,

And everything else is still.

‘Then come home, my children, the sun is gone down,

And the dews of night arise;

Come, come, leave off play, and let us away,

Till the morning appears in the skies.’

‘No, no, let us play, for it is yet day,

And we cannot go to sleep;

Besides, in the sky the little birds fly,

And the hills are all covered with sheep.’

‘Well, well, go and play till the light fades away,

And then go home to bed.’

The little ones leaped, and shouted, and laughed,

And all the hills echoèd.

* * *

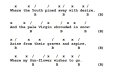

リズムは、ストレス・ミーター(四拍子)。

ビート(B)が、4/3(+1)/4/3(+1)の典型的な歌パターン。

1行目で明確に示され、8行目、12行目で定期的に

確認されているように、弱弱強格anapest(xx/)が基調。

奇数行の基調: xx/xx/xx/xx/

偶数行の基調: xx/xx/xx/

実際には、この三音節からなる音歩feet(xx/)が

x/や//など、二音節のものに頻繁に置きかえられ、

行ごとに雰囲気が大きく変化させられている。

このような三音節の音歩と二音節の音歩の混在は、

17世紀後半から18世紀半ばの詩では避けられていた。

不規則で美しくないとされていて。

18世紀末以降、いわゆるロマン派以降、逆に不規則で

変化に富んでいていい、刺激的、ということで、

この混在の見られるリズムが主流となる。

18世紀末に出版されたブレイクの『無垢の歌』、

『経験の歌』は、そんな新しい詩の書き方を

かなり大胆にとり入れていて画期的。

(このようなことについて関心があれば、ぜひFussell,

Theory of Prosody in Eighteenth-Century Englandを。)

あと、この詩のかたちについて気づくのは--

1

特に音節数の少ない6, 10, 14行目が、みな「夜」、

「寝る」ということに関係していること。

xx/の連続によるゆるやかな歌的なリズムが、

これらの行で多少なり途切れている。

(なぜ、ということについては、後日、

『経験の歌』のなかの「乳母の歌」を扱うページを

つくって、そこに記す予定。)

2

最後のスタンザのbed-echoedの脚韻が強引なこと。

カタカナで表記すれば、echoedを「エコーエッド」と

無理やり三音節で読ませようとしている。

エンディングっぽく余韻を残すため?

何か他の意図もある?

(脚韻など、そろえようと思えばいくらでも

そろえられるので、何か意図があると考えるほうが自然。)

* * *

英文テクストは、William Blake, Songs of Innocence

and Songs of Experience (1901)より。

http://www.gutenberg.org/ebooks/1934

(冒頭のミス・タイプは修正。)

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を参照する際には、

このサイトの作者、タイトル、URL, 閲覧日など必要な事項を必ず記し、

剽窃行為のないようにしてください。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

Blake, "Clod and Pebble"

ウィリアム・ブレイク(1757-1827)

「土くれときれいな小石」

「愛は、自分をよろこばせようとはしない。

自分のことなど気にしない。

他人に自分の安らぎを与え、

地獄の絶望のなかに天国をつくり出す。」

このように小さな土くれが歌った、

牛たちの足に踏まれながら。

しかし、川のきれいな小石は、

次のようにきれいな歌を、きれいな声で歌った。

「愛は、自分だけをよろこばせようとして、

他人を自分の幸せにしばりつける。

他人の安らぎを奪って、キラキラ輝くように笑い、

天国など気に留めずに地獄をつくる。」

* * *

William Blake

"The Clod and the Pebble"

'Love seeketh not itself to please,

Nor for itself hath any care,

But for another gives its ease,

And builds a heaven in hell’s despair.'

So sung a little clod of clay,

Trodden with the cattle’s feet,

But a pebble of the brook

Warbled out these metres meet:

'Love seeketh only Self to please,

To bind another to its delight,

Joys in another’s loss of ease,

And builds a hell in heaven’s despite.'

* * *

以下、訳注と解釈例。

タイトル

clod

かたまりになっている土--少し「泥」に近い、

きたないイメージの土(OED 3b)。

(聖書的に)土からつくられたものとしての

人間のからだ(OED 4)。

pebble

川などで流されて丸くなった小石(OED 1)。

宝石(無色透明な水晶、メノウなど--

スコットランドでは川の小石に混じっていたり)

(OED 2b-c)。

Wedgwood社が開発した、異なる色の土を

混ぜてつくった陶磁器(OED 2e, 5b[pebble-ware])。

6 cattle

家畜一般(OED II)。特に牛(OED 4c)。集合名詞。

8 warble

声をふるわせて(きれいに)歌う。鳥のように

やさしくきれいに歌う。(OED 2)

8 metre (meter)

詩のリズム。詩、歌(OED 1, 3)。

8 meet

ふさわしい、似つかわしい(OED 3)

10 delight

強いよろこび、楽しみ。Delight > pleasure

(OED, "Delight" 1)。

11 joy

生き生きとしたよろこび、楽しみ(= 名詞のjoy)を感じる。

強さは、joy = delight > pleasure(OED, "Joy" n. 1a)。

名詞のjoyには、生き生きとしたよろこび、楽しみを

感じていることが外見にあらわれているようす、

という意味も(OED 1c)。ということで、上のような

意訳をしてみた。

12 in heaven's despite

= in despite of heaven.

In despite of . . . :

. . . をあざけって

. . . の抵抗や反対にもかかわらず(OED, "despite" 5a, 5 d)。

* * *

いろいろな解釈ができるだろうが、『経験の歌』のなかの

作品ということで、まず、「土くれ」と「小石」、どっちが正しい?

という視点を捨てることが大切と思われる。

つまり、「子どもの(あるいはアダムとイヴの堕落前の)

純粋さ、無垢さを失っている人なら、いろいろ経験して

きた人なら、土くれの話も小石の話も、両方わかるはず」、

という視点で書かれているかと。

* * *

で、以下、私の思うこと。

「土くれ」と「小石」、どちらの主張もわかるけど、

両方とも間違っている。なぜなら・・・・・・

1

どちらも愛について一面的な理解しかしていないから。

2

「愛は自分のためのものであると同時に、他人のための

ものである」というように、二つの主張を総合しても、

そもそも「愛」の定義としてしっくりこないから。

「愛」という言葉で表現されるなんともいえない

心身の状態と、「誰かのため」という理性的で

論理的な思考は、そもそも性質が違うはず。

* * *

英文テクストは、William Blake, Songs of Innocence

and Songs of Experience (1901)より。

http://www.gutenberg.org/ebooks/1934

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を参照する際には、

このサイトの作者、タイトル、URL, 閲覧日など必要な事項を必ず記し、

剽窃行為のないようにしてください。

「土くれときれいな小石」

「愛は、自分をよろこばせようとはしない。

自分のことなど気にしない。

他人に自分の安らぎを与え、

地獄の絶望のなかに天国をつくり出す。」

このように小さな土くれが歌った、

牛たちの足に踏まれながら。

しかし、川のきれいな小石は、

次のようにきれいな歌を、きれいな声で歌った。

「愛は、自分だけをよろこばせようとして、

他人を自分の幸せにしばりつける。

他人の安らぎを奪って、キラキラ輝くように笑い、

天国など気に留めずに地獄をつくる。」

* * *

William Blake

"The Clod and the Pebble"

'Love seeketh not itself to please,

Nor for itself hath any care,

But for another gives its ease,

And builds a heaven in hell’s despair.'

So sung a little clod of clay,

Trodden with the cattle’s feet,

But a pebble of the brook

Warbled out these metres meet:

'Love seeketh only Self to please,

To bind another to its delight,

Joys in another’s loss of ease,

And builds a hell in heaven’s despite.'

* * *

以下、訳注と解釈例。

タイトル

clod

かたまりになっている土--少し「泥」に近い、

きたないイメージの土(OED 3b)。

(聖書的に)土からつくられたものとしての

人間のからだ(OED 4)。

pebble

川などで流されて丸くなった小石(OED 1)。

宝石(無色透明な水晶、メノウなど--

スコットランドでは川の小石に混じっていたり)

(OED 2b-c)。

Wedgwood社が開発した、異なる色の土を

混ぜてつくった陶磁器(OED 2e, 5b[pebble-ware])。

6 cattle

家畜一般(OED II)。特に牛(OED 4c)。集合名詞。

8 warble

声をふるわせて(きれいに)歌う。鳥のように

やさしくきれいに歌う。(OED 2)

8 metre (meter)

詩のリズム。詩、歌(OED 1, 3)。

8 meet

ふさわしい、似つかわしい(OED 3)

10 delight

強いよろこび、楽しみ。Delight > pleasure

(OED, "Delight" 1)。

11 joy

生き生きとしたよろこび、楽しみ(= 名詞のjoy)を感じる。

強さは、joy = delight > pleasure(OED, "Joy" n. 1a)。

名詞のjoyには、生き生きとしたよろこび、楽しみを

感じていることが外見にあらわれているようす、

という意味も(OED 1c)。ということで、上のような

意訳をしてみた。

12 in heaven's despite

= in despite of heaven.

In despite of . . . :

. . . をあざけって

. . . の抵抗や反対にもかかわらず(OED, "despite" 5a, 5 d)。

* * *

いろいろな解釈ができるだろうが、『経験の歌』のなかの

作品ということで、まず、「土くれ」と「小石」、どっちが正しい?

という視点を捨てることが大切と思われる。

つまり、「子どもの(あるいはアダムとイヴの堕落前の)

純粋さ、無垢さを失っている人なら、いろいろ経験して

きた人なら、土くれの話も小石の話も、両方わかるはず」、

という視点で書かれているかと。

* * *

で、以下、私の思うこと。

「土くれ」と「小石」、どちらの主張もわかるけど、

両方とも間違っている。なぜなら・・・・・・

1

どちらも愛について一面的な理解しかしていないから。

2

「愛は自分のためのものであると同時に、他人のための

ものである」というように、二つの主張を総合しても、

そもそも「愛」の定義としてしっくりこないから。

「愛」という言葉で表現されるなんともいえない

心身の状態と、「誰かのため」という理性的で

論理的な思考は、そもそも性質が違うはず。

* * *

英文テクストは、William Blake, Songs of Innocence

and Songs of Experience (1901)より。

http://www.gutenberg.org/ebooks/1934

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を参照する際には、

このサイトの作者、タイトル、URL, 閲覧日など必要な事項を必ず記し、

剽窃行為のないようにしてください。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

Blake, "Ah! Sun-Flower"

ウィリアム・ブレイク(1757-1827)

「ひまわりよ!」

ひまわりよ! 待つのに疲れた君、

それでも、君は太陽の足跡を数えて追う。

君が行きたいのは、あの黄金の国、

旅人の一日が終わるところ。

恋焦がれてやつれた若者と

白雪の死に装束に包まれた青白い処女が、

墓から起きて、手の届かないものを求めて立ちのぼる。

それがあるところに、ぼくのひまわりも行きたいんだ。

* * *

William Blake (1757-1827)

"Ah! Sun-Flower"

Ah Sun-flower! weary of time,

Who countest the steps of the Sun:

Seeking after that sweet golden clime,

Where the traveller's journey is done.

Where the Youth pined away with desire,

And the pale Virgin shrouded in snow:

Arise from their graves and aspire,

Where my Sun-flower wishes to go.

* * *

以下、訳注。

3 clime

地域、王国(OED 2, 2b)。

4 journey

一日の旅程/仕事(OED 2 および III)。

5 Where

・・・というようなところ(OED 6)。7行目までが、

この where からはじまる名詞節 = 「[T]he Youth と

the pale Virgin が(Arise して)aspire するところ」。

5 pined away with desire

分詞構文、the Youth を後ろから修飾。この "pine" は

他動詞(OED 4)。

6 shrouded

分詞構文、the pale Virgin を後ろから修飾。

"[S]hroud" も他動詞(OED "shroud" v.1, 7)。

6 snow

雪 = 白(純潔の色)。社会的に純潔を強いられて

(自然な、ある意味生命の証ともいえる性愛を禁じられて)、

死に装束(shroud)をまとうことになる、という文脈。

(私はあまり詳しくありませんが、社会的抑圧を嫌った

ブレイクらしい表現かと。かといって、シェリーのような

自由恋愛主義者でもなかったはずで。)

7 aspire

手の届きそうにないものを強く望む(OED 3)

+ 煙や炎のように立ちのぼる(OED 5)。

8 Where

そこへ(関係副詞、非制限/継続用法--OED 7b)。

「まさにそこに、ぼくのひまわりも行きたがっている」。

* * *

英文テクストは Songs of Innocence and of

Experience (1789, 1794) のリプリント版

(Trianon, 1767; Oxford, 1970)にある

トランスクリプトより。(ブレイクが刷って色をつけたもの

ではなく、パンクチュエーションに編者の手が入ったもの。

編者は明確ではないが、おそらく序文と注を書いている

Geoffrey Keynes.)

版によってパンクチュエーションが異なります。私にとって

もっともしっくりきたのが上記のテクスト。

* * *

以下、解釈例。

ひまわり: 欲望/希望をもつ人間

太陽: 欲望/希望の対象

この関係で重要なのは、ひまわりが太陽にけっして

追いつかない、届かない、ということ。つまり、

人間の(大それた)欲望/希望はかなえられない、

ということ。

(第2スタンザ、5-6行目は、この欲望/希望を

性愛的なものとして描いているが、特にそのように

限定して読む必要はない。かなえられない欲望/

希望の典型として、若い男女の性愛があげられているだけ。

--Blake, "A Little Girl Lost" 参照。)

「(大それた)欲望/希望はかなえられない」ということを

どのようなニュアンスでとらえるかは、読者次第。

たとえば・・・・・・

Keynes:

日没、黄金の国、旅の終わり、墓などから、

来世への期待を読みとる。

(上記テクストの注、p. 149)

O'Neill and Mahoney:

欲望/希望を抱くことに対する共感と同時に、その不毛さに

対する批判を読みとる。

(Romantic Poetry: The Annotated Anthology

[Blackwell], pp. 36-37)

私個人としては、これらはどちらも深読みしすぎの

ように思う。人はかなわないほど大きな欲望/希望を抱く、

ということ、そして、それが太陽を追うひまわりに

たとえられていること--これだけで、この詩の説明は

十分ではないか。

(太陽と、それを追うひまわりの絵を思い浮かべてみる。

私個人としては、はかなさ、むなしさと同時に、

ある種のすがすがしさと美しさを感じます--

上の O'Neill and Mahoney の西洋的/論理的な見解を、

日本的なわびさびの言葉でいいかえただけかもしれません。)

By Roland zh

http://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Katzensee_(oberer_Katzensee)_IMG_3867.jpg

(改行を入れています。)

* * *

なお、全八行のあいだに三回あらわれる "where" が

この詩の構文をとりにくくしています。この語の

くり返しには、人の欲望/希望の対象がどこに

あるのか実際なかなかわからない、ということを

暗示する意図があるように思われます。

若者と処女が昇っていくのは・・・・・・どこ?

ぼくのひまわりが行きたいのは・・・・・・どこ?

私のほしいものは・・・・・・どこ?

私にとって太陽って・・・・・・何?

* * *

以下、リズムの解釈例。

基調はストレス・ミーター。

特に第1スタンザは、四行からなり、ビート数が行ごとに

4 / 3(+1) / 4 / 3(+1) で、そして2行目と4行目で脚韻を踏むという、

いわゆるバラッド・ミーター。(3行目については、このリズムに

ぴったりのせるには golden の意味と音がやや強いような気が。)

第2スタンザのリズムは別の原理に基づく。ポイントは、

5, 6, 8行目のストレスとビートのパターンがまったく同じということ。

そしてそれぞれ、3-4音節目のストレスの連続(古典韻律でいう

強強格spondee)に、対応する語句 Youth(若者)と Virgin(処女)と

Sun-flower(ひまわり)をあわせていること。これら三者が、

まったく同じリズムで手の届かないものに向かってのぼっていく、

という含意。

全体としては、伝統的なバラッド・ミーターによる第1スタンザより、

内容に即して独自のリズムで歌う第2スタンザのほうが盛りあがる感じ。

(「ひまわりよ!」を含むブレイクの『無垢と経験の歌』

(Songs of Innocence and of Experience)は

四拍子の詩における工夫の宝庫です。)

* * *

詩のリズムについては、以下がおすすめです。

ストレス・ミーターについて

Derek Attridge, Poetic Rhythm (Cambridge, 1995)

古典韻律系

Paul Fussell, Poetic Meter and Poetic Form, Rev. ed.

(New York, 1979)

その他

Northrop Frye, Anatomy of Criticism: Four Essays

(Princeton, 1957) 251ff.

(後日ページを追記します。和訳もあります。)

Joseph Malof, "The Native Rhythm of English Meters,"

Texas Studies in Literature and Language 5 (1964):

580-94

(日本語で書かれたイギリス詩の入門書、解説書の多くにも

古典韻律系の解説があります。)

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を参照する際には、

このサイトのタイトル、URL, 閲覧日など必要な事項を必ず記し、

剽窃行為のないようにしてください。

「ひまわりよ!」

ひまわりよ! 待つのに疲れた君、

それでも、君は太陽の足跡を数えて追う。

君が行きたいのは、あの黄金の国、

旅人の一日が終わるところ。

恋焦がれてやつれた若者と

白雪の死に装束に包まれた青白い処女が、

墓から起きて、手の届かないものを求めて立ちのぼる。

それがあるところに、ぼくのひまわりも行きたいんだ。

* * *

William Blake (1757-1827)

"Ah! Sun-Flower"

Ah Sun-flower! weary of time,

Who countest the steps of the Sun:

Seeking after that sweet golden clime,

Where the traveller's journey is done.

Where the Youth pined away with desire,

And the pale Virgin shrouded in snow:

Arise from their graves and aspire,

Where my Sun-flower wishes to go.

* * *

以下、訳注。

3 clime

地域、王国(OED 2, 2b)。

4 journey

一日の旅程/仕事(OED 2 および III)。

5 Where

・・・というようなところ(OED 6)。7行目までが、

この where からはじまる名詞節 = 「[T]he Youth と

the pale Virgin が(Arise して)aspire するところ」。

5 pined away with desire

分詞構文、the Youth を後ろから修飾。この "pine" は

他動詞(OED 4)。

6 shrouded

分詞構文、the pale Virgin を後ろから修飾。

"[S]hroud" も他動詞(OED "shroud" v.1, 7)。

6 snow

雪 = 白(純潔の色)。社会的に純潔を強いられて

(自然な、ある意味生命の証ともいえる性愛を禁じられて)、

死に装束(shroud)をまとうことになる、という文脈。

(私はあまり詳しくありませんが、社会的抑圧を嫌った

ブレイクらしい表現かと。かといって、シェリーのような

自由恋愛主義者でもなかったはずで。)

7 aspire

手の届きそうにないものを強く望む(OED 3)

+ 煙や炎のように立ちのぼる(OED 5)。

8 Where

そこへ(関係副詞、非制限/継続用法--OED 7b)。

「まさにそこに、ぼくのひまわりも行きたがっている」。

* * *

英文テクストは Songs of Innocence and of

Experience (1789, 1794) のリプリント版

(Trianon, 1767; Oxford, 1970)にある

トランスクリプトより。(ブレイクが刷って色をつけたもの

ではなく、パンクチュエーションに編者の手が入ったもの。

編者は明確ではないが、おそらく序文と注を書いている

Geoffrey Keynes.)

版によってパンクチュエーションが異なります。私にとって

もっともしっくりきたのが上記のテクスト。

* * *

以下、解釈例。

ひまわり: 欲望/希望をもつ人間

太陽: 欲望/希望の対象

この関係で重要なのは、ひまわりが太陽にけっして

追いつかない、届かない、ということ。つまり、

人間の(大それた)欲望/希望はかなえられない、

ということ。

(第2スタンザ、5-6行目は、この欲望/希望を

性愛的なものとして描いているが、特にそのように

限定して読む必要はない。かなえられない欲望/

希望の典型として、若い男女の性愛があげられているだけ。

--Blake, "A Little Girl Lost" 参照。)

「(大それた)欲望/希望はかなえられない」ということを

どのようなニュアンスでとらえるかは、読者次第。

たとえば・・・・・・

Keynes:

日没、黄金の国、旅の終わり、墓などから、

来世への期待を読みとる。

(上記テクストの注、p. 149)

O'Neill and Mahoney:

欲望/希望を抱くことに対する共感と同時に、その不毛さに

対する批判を読みとる。

(Romantic Poetry: The Annotated Anthology

[Blackwell], pp. 36-37)

私個人としては、これらはどちらも深読みしすぎの

ように思う。人はかなわないほど大きな欲望/希望を抱く、

ということ、そして、それが太陽を追うひまわりに

たとえられていること--これだけで、この詩の説明は

十分ではないか。

(太陽と、それを追うひまわりの絵を思い浮かべてみる。

私個人としては、はかなさ、むなしさと同時に、

ある種のすがすがしさと美しさを感じます--

上の O'Neill and Mahoney の西洋的/論理的な見解を、

日本的なわびさびの言葉でいいかえただけかもしれません。)

By Roland zh

http://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Katzensee_(oberer_Katzensee)_IMG_3867.jpg

(改行を入れています。)

* * *

なお、全八行のあいだに三回あらわれる "where" が

この詩の構文をとりにくくしています。この語の

くり返しには、人の欲望/希望の対象がどこに

あるのか実際なかなかわからない、ということを

暗示する意図があるように思われます。

若者と処女が昇っていくのは・・・・・・どこ?

ぼくのひまわりが行きたいのは・・・・・・どこ?

私のほしいものは・・・・・・どこ?

私にとって太陽って・・・・・・何?

* * *

以下、リズムの解釈例。

基調はストレス・ミーター。

特に第1スタンザは、四行からなり、ビート数が行ごとに

4 / 3(+1) / 4 / 3(+1) で、そして2行目と4行目で脚韻を踏むという、

いわゆるバラッド・ミーター。(3行目については、このリズムに

ぴったりのせるには golden の意味と音がやや強いような気が。)

第2スタンザのリズムは別の原理に基づく。ポイントは、

5, 6, 8行目のストレスとビートのパターンがまったく同じということ。

そしてそれぞれ、3-4音節目のストレスの連続(古典韻律でいう

強強格spondee)に、対応する語句 Youth(若者)と Virgin(処女)と

Sun-flower(ひまわり)をあわせていること。これら三者が、

まったく同じリズムで手の届かないものに向かってのぼっていく、

という含意。

全体としては、伝統的なバラッド・ミーターによる第1スタンザより、

内容に即して独自のリズムで歌う第2スタンザのほうが盛りあがる感じ。

(「ひまわりよ!」を含むブレイクの『無垢と経験の歌』

(Songs of Innocence and of Experience)は

四拍子の詩における工夫の宝庫です。)

* * *

詩のリズムについては、以下がおすすめです。

ストレス・ミーターについて

Derek Attridge, Poetic Rhythm (Cambridge, 1995)

古典韻律系

Paul Fussell, Poetic Meter and Poetic Form, Rev. ed.

(New York, 1979)

その他

Northrop Frye, Anatomy of Criticism: Four Essays

(Princeton, 1957) 251ff.

(後日ページを追記します。和訳もあります。)

Joseph Malof, "The Native Rhythm of English Meters,"

Texas Studies in Literature and Language 5 (1964):

580-94

(日本語で書かれたイギリス詩の入門書、解説書の多くにも

古典韻律系の解説があります。)

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を参照する際には、

このサイトのタイトル、URL, 閲覧日など必要な事項を必ず記し、

剽窃行為のないようにしてください。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

| 次ページ » |