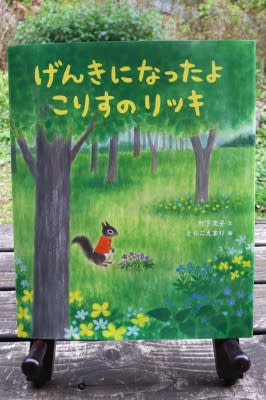

新しい絵本ができました。

『げんきになったよ こりすのリッキ』

絵は、とりごえまりさんです。

12月7日発売。偕成社から。

リッキは、かけっこやおにごっこの大好きなりすの男の子。

そんなリッキが、あるとき、病気になってしまいます。

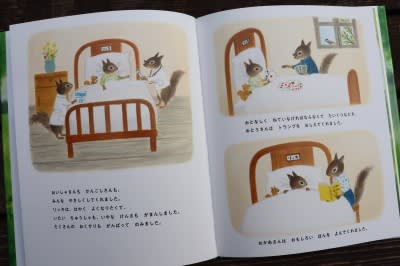

となり町の大きな病院に入院することになりました。

いたいちゅうしゃも、いやなけんさもがまんして。

たくさんのおくすりも、がんばってのんで。

秋がすぎ、冬がすぎ、春になるころ、やっと退院できたリッキ。

ひさしぶりの学校は、ちょっとどきどきします。

「おかえり、リッキ!」「よかったね、たいいんできて」

まだまだ、からだはよわっているし、できないこともたくさんあるけれど…

すこしずつ、すこしずつ、リッキは元気になっていきます。

***

病気で長期入院した子どもの社会復帰のおはなし、です。

原稿は、4年か5年くらい前に書いて、しばらくそのままになっていました。

とりごえまりさんに絵を描いていただけることになったのが、昨年の秋。

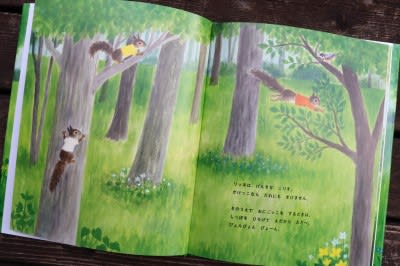

とりごえさん、絵本まるごと1冊を描かれるのは10年以上ぶりとのことですが、子りすのふわふわした毛並みの可愛らしいこと。そして、しんとすいこまれるような奥行きのある背景。

ひっそり咲く野の花のひとつひとつを眺めていたら、知らないうちにわたしも子りすのサイズになって絵の中で遊んでいました。

これは偶然なのですが、わたし、とりごえさん、編集の千葉さんの3人とも、大きな病気で入院手術を経験しており(わたしはいまも治療継続中…)、そのおかげで話が通じやすく、体験としてリアルに「これ、わかるわかる」という部分もあれば、逆に「ここはリアルな表現はやめておきましょう」というようなポイントもぴたりぴたりと一致して、とても嬉しいおしごとでした。

りすの病院は内装も木材で、居心地よさそうでうらやましいです。

この絵本ができてよかった。ほんとうによかったな。

*来年1月には、東京のピンポイントギャラリーで原画展もあります。詳しいことはまたあらためてお知らせします。

とりごえまり個展 森へ

*この絵本について書かれたとりごえさんのブログ→こちらです。

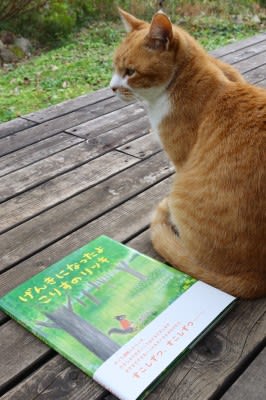

りすじゃないけど、木のぼりもすこしはできるコマ吉。うちに来て5年になりました。

昨年は尿毒症で10日間の入院という騒ぎもありましたが、いまはすっかり元気です。

***

例によって、ここからは(長いけれどあまり重要でない)蛇足。

あとがきに、静岡こども病院の図書室で長く司書をつとめられた塚田薫代さんが書いてくださっていますが、もともとは「小児がんを克服して学校に戻ってきた子どもを理解するための絵本が欲しい」という要望から生まれた企画でした。

いただいた原案では、主人公はサッカーの好きなふつうの小学生の男の子。退院したからといって、100パーセント元どおりになったわけではなく、治療の副作用や後遺症、まだ続く通院、学習の遅れ、ひさしぶりに会う友だちとの関係…たくさんの悩みや不安を抱えての登校なのです。

一方、迎える側のクラスメートたちも、どう対応すればいいかわからず、とまどっている…。

いま国内で年間およそ2500人の子どもが小児がんを発症しているそうです。治癒率は70~80%と比較的高いものの、そのあとのサポートが不可欠で、退院後の学校生活になじめず不登校になってしまうケースもあるとか。

その子がどんな状態なのか。どうしてあげたらいいのか。「同情」だけでなく「理解」して支えていくには何が必要なのか。

そのための絵本があれば…という現場の声は、とてもよくわかります。それは、あったらいいと、わたしも思う。

ですが、それはわたしの仕事ではないな、と直感したので、その場でいったんお断りしました。

この「まず断る」というのが、昔っからの良くない癖なんですけどね。

そもそもわたしは、「現実は現実だけでじゅうぶんだ」と思っているのです。それはもう物心ついて以来、と言っていいくらい、ずっと一貫してそう思っている。

辛い治療を終えてやっと退院してきた子どもが、さらなる厳しい現実に直面し、からかわれたり、不当にねたまれたり、いじめられたりという目にあいながら「がんばって乗り越え」なきゃならないという、そういう現実があったとしても、それをわたしが、人一倍「現実」が不得手なわたしが書いたって、誰も嬉しくないし、誰も救われないではないか。

絵本の力って、そういうもんじゃないでしょう。

(わたしは絵本というもの自体に特別な力があるとは信じていません。力を持っているのは「もの」ではなく「人」のほうですから)

「何々のために役立つ」というだけが目的なら、それはつまり教材。無料で配るイラスト入りパンフレットでもいいかもしれない。むしろそのほうが、個々のニーズにきめこまかく合わせることもできますし、いまだったら、ダウンロードして印刷して小冊子を作るということも簡単にできます。

せっかくちゃんとしたハードカバーの絵本を作って、書店で一般に販売するからには、もっと違うことをしよう。絵本だからできることを。

小さい子から、おとなまで、病気のひとにも、そうじゃないひとにも。何度でも繰り返し読みたくなる「お気に入りの1冊」になるように。

現実は現実で、目をつぶっても消えてなくならないけど、まあそれはちょっと置いといて。

こっちでは、できるだけ楽しいことを考えて遊びましょう。

…と、まあ、そんなふうにしてできた絵本です。

りすの学校で習う大事なことのひとつ。どんぐりの種類と見分け方。

これは何だろう。いつも秋の最後に落ちる、ぴかぴかの大粒のどんぐり。

美味しそう…と思うのは、ご先祖がりすだったから(笑)