11月3日未明にウオッチングした火星の撮影記録と観望記録です。

11月3日未明にウオッチングした火星の撮影記録と観望記録です。

撮影を始めたのは23時過ぎ… 恒星の瞬きを見る限り気流はそれほど悪くないように感じました。

以下、撮影した画像とおもな考察です。

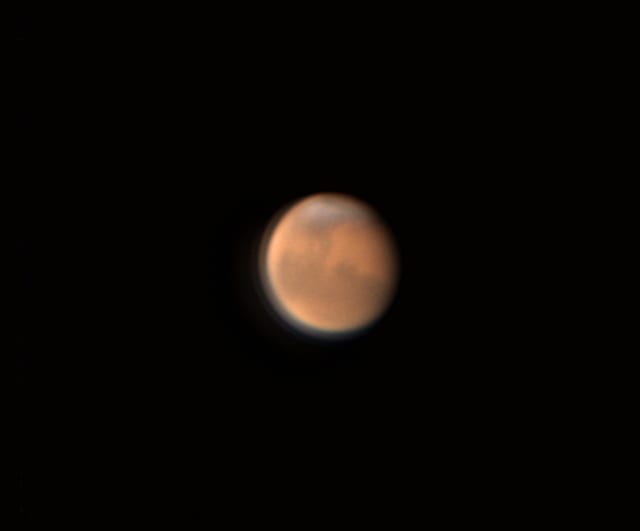

子午線の湾(アリンの爪)を地球に向ける火星(0時19分撮影)

子午線の湾(アリンの爪)を地球に向ける火星(0時19分撮影)*撮影時の中央経度は351°なので中央経度0°の子午線の湾がほぼ中央に見えている。中央で存在感を出しているアリンの爪を形として捉えることはできたが、本日の気流ではそれ以上の細かい地形までは抽出できなかった。11月の気流ではこれが限界か!?

2022/11/3 15h19m(UT) μ210 + Powermate2 + ADC + ASI290MC

Duration=120s Shutter=5.472ms Gain=302 (50%) Autostakkert3 25% of 13490

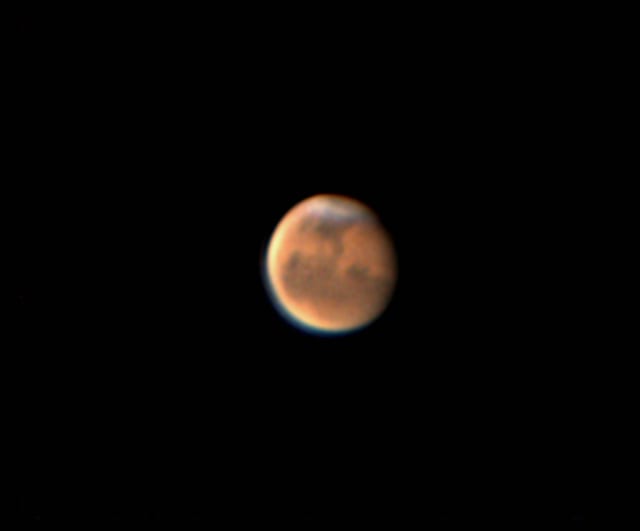

スキマが現われた北極域の雲を捉えた写真(0時29分撮影)

スキマが現われた北極域の雲を捉えた写真(0時29分撮影)*10月31日に撮影した画像ではスキマ部分とその西側が写っていたが今日の写真ではさらに東側の高緯度も写すことができた。この画像を見ると北緯60°以北をぐるっと取り囲んでいる雲の一部がアキダリア平原に沿って北緯50°付近まで南下しているように見える。今後の観測ではさらに東側が見えてくるので注視していきたい。

2022/11/3 15h29m(UT) μ210 + Powermate2 + ADC + ASI290MC

Duration=120s Shutter=5.472ms Gain=313 (52%) Autostakkert3 25% of 11442

30cm望遠鏡(300倍)で見た火星の再現写真(01時19分撮影)

30cm望遠鏡(300倍)で見た火星の再現写真(01時19分撮影)*この日も30cmドブソニアンで眼視をしながら撮影したので300倍で見た火星の色やアルベド模様の見え具合を再現してみた。実際に見た北極域の雲は もっと明るくパール色に輝いて見えた。南極域にややくすんだ色に見える雲らしきものが横に広がっているのが見えた。望遠鏡で見るアルベド模様の濃さはこの程度でかなり薄かった。気流が落ち着いたときにアリンの爪らしきものが見えた(気がした)

2022/11/3 16h19m(UT) μ210 + Powermate2 + ADC + ASI290MC

Duration=120s Shutter=4.226ms Gain=322 (53%) Autostakkert3 25% of 11939

雲の厚みが感じられる写真(西側が厚くて東側が薄い)(02時00分撮影)

雲の厚みが感じられる写真(西側が厚くて東側が薄い)(02時00分撮影)火星大気構造は地球のように対流圏と成層圏の区別がなく高度50kmまで下層大気、100kmくらいまでを中層大気、さらにその上を上層大気としている。氷晶でできている絹雲のような雲は高度50kmで現われることがあるためこれまでの観測で火星の雲が盛り上がったように見えたことがあったらしい。今回の画像の西側の雲はそれを感じさせる厚みがあるように見える。

2022/11/3 17h00m(UT) μ210 + Powermate2 + ADC + ASI290MC

Duration=120s Shutter=3.226ms Gain=339 (56%) Autostakkert3 25% of 4954

本日のラストフォト(02時30分撮影)

本日のラストフォト(02時30分撮影)*02時30分過ぎに雲が発生したためこれが本日のラストショットとなった。撮影時の中央経度は23°で火星表面上では暗いアルベドたくさん見える地域である。中央にクリュセ平原が見えているがこの付近はマイナーな地形が多いため明確な地名が分かる図版がなかなか無いので一番分かりやすい参考図として「The Real Mars 火星の素顔(沼澤茂美 脇屋奈々代 共著 小学館)」の「火星図(地上観測用)」の一部をお借りしました。(許可は取ってないのでお許しを~)(_ _)

2022/11/3 17h30m(UT) μ210 + Powermate2 + ADC + ASI290MC

Duration=120s Shutter=3.226ms Gain=339 (56%) Autostakkert3 25% of 7937

今回は30cmドブも併設して撮影と眼視での観望を平行して行ったので十分楽しむことができた。ここのところこの時期としては穏やかな天気が続いていたのでたくさん観望できたが、今後は冬型が強まると予想されるので観望機会は減ると思われる。夜半まで雨が降っていても明け方に観測できる天気に回復することがあるので気象情報を読み取って少ないチャンスを逃さないようにしようと思う…のだが、天気の変化はそんなに単純ではないですよね。

詳しい模様がはっきり写っていますね。図と見比べると,よく分かります。さて,北極圏が白く写っているのは極冠ではなく雲とのこと,極冠の代わりに白く見えて今シーズンの火星に色を添えています。雲だからなのか,地表よりも一段上に乗っかっているように写っています。私が撮った不鮮明な火星像を見ていて「何かに似ているなぁ」とずっと思っていたのですが,カエルの初期胚みたいです。雲の部分がオタマジャクシで下の方が卵黄ですね。失礼しました。

あー、まさに他人のそら似、そうですカエルの初期胚です。正解です!(笑)

さて、北極の白雲のことですが、私もこの時期は南極が白雲で北極は北極冠だと思っていました。Ls330を過ぎた現在の火星は北半球が立春を過ぎてまもなく春分に、南半球は立秋を過ぎてまもなく秋分という時期です。なので北極冠は美しい円形を保ったまま小さくなって、南北両極地とも秋分が訪れるころから白雲が広がるので南極は白雲が出始める頃ですが、それにしては北極冠が大きい感じがするなぁと思っていたところ、10/29付のSpaceweather.comに「A BLUE CLOUD ON MARS」という記事が載っていて北極に白雲が広がっていることを確信しました。さて、このあと白雲はどう変化していくのでしょうか、しばらくは初期胚が分割?していく様子をウオッチングすることにしましょう。