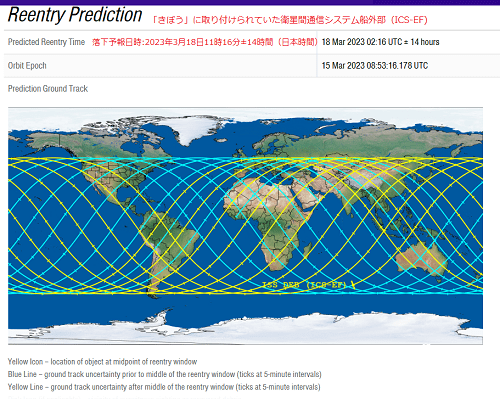

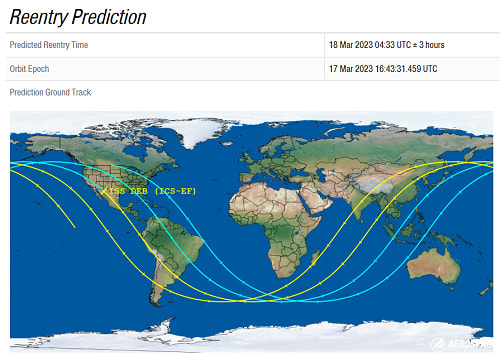

落下予報が出ていたISSデブリ「ICS-EF」は軌道高度低下に伴い最終的な落下予報時間が2023年3月18日11時16分±14時間(日本時間)に修正され、日本上空を通過するイベント時刻も変更になりました。

落下予報が出ていたISSデブリ「ICS-EF」は軌道高度低下に伴い最終的な落下予報時間が2023年3月18日11時16分±14時間(日本時間)に修正され、日本上空を通過するイベント時刻も変更になりました。

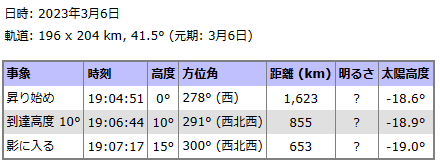

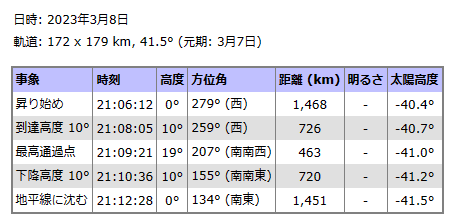

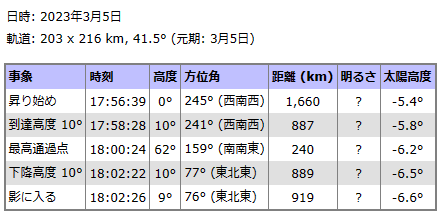

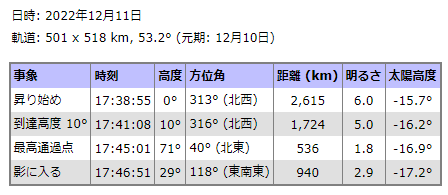

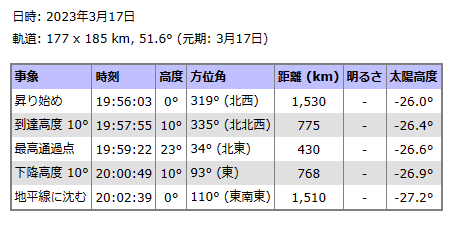

最終通過イベントデータ(元期:3月17日で高度はすでに177kmまで低下している)

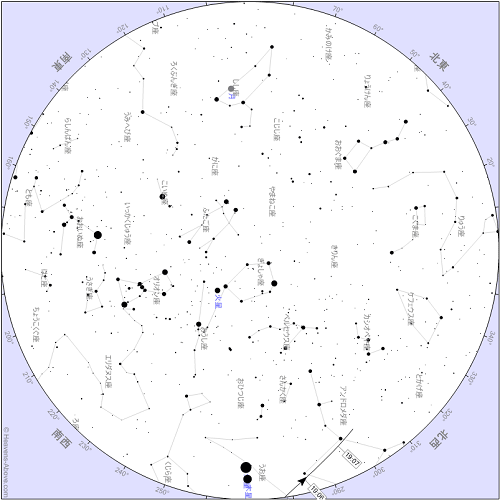

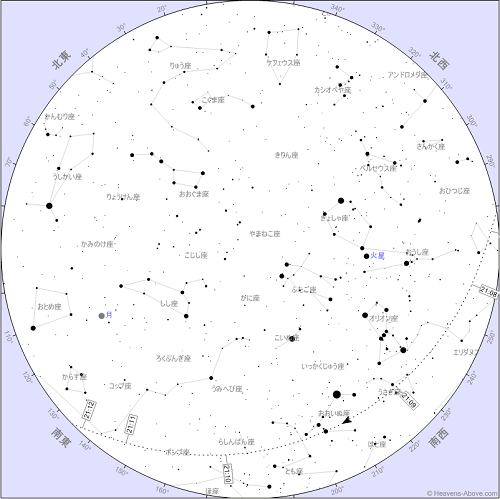

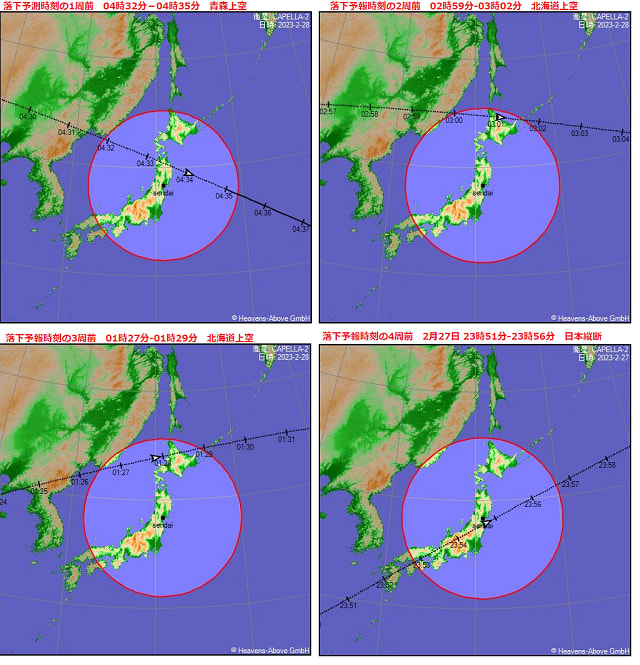

夜間の最終通過コースとイベントデータ

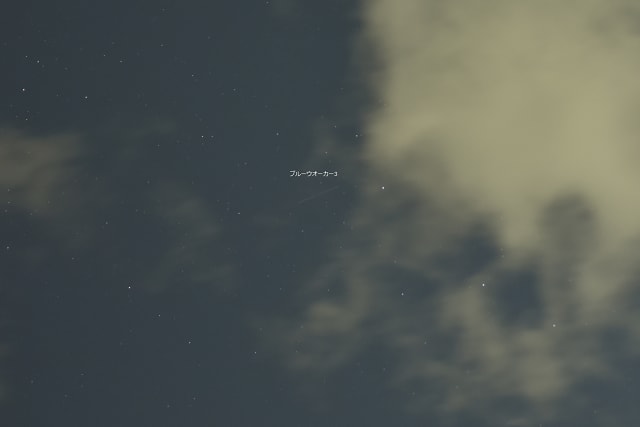

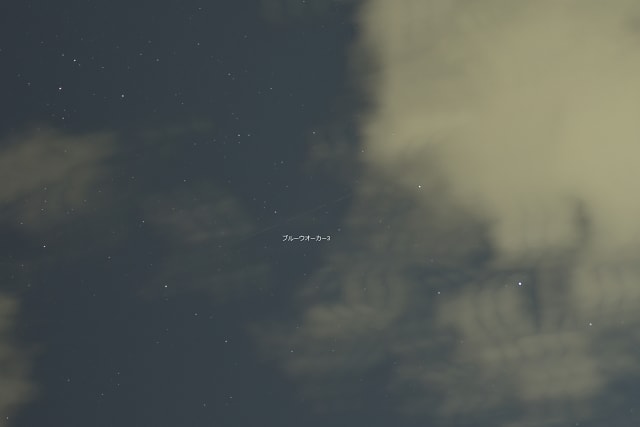

上記通過は落下予報時間外(最終的な落下予報時間は2023年3月17日21時16分~3月19日01時16分)ではあったが観望を試みた。

あいにく薄雲があり北極星も見えなかった状況であったが大気圏に再突入すれば確認できると思い、時報を聞きながら凝視していたが発光体は何も見えなかった。

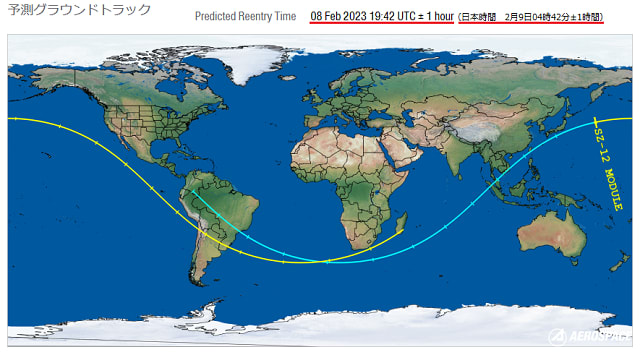

落下予報中央時刻での衛星落下場所はアフリカ-オーストラリア間の海上で時間も昼なので今回も目撃情報は無いだろうと思っていたら、先ほどツイッターでカリフォルニアでこの衛星が落下する様子が多数目撃されたという情報が流れ始めた。

こちらはツイッターで公開されている動画からキャプチャーした画像。

こちらはツイッターで公開されている動画からキャプチャーした画像。

衛星の落下時刻は3月18日14時30分(日本時間)で現地の時間では3月17日21時30分(西海岸標準時)だったようです。予報中央時刻から地球周回の2週遅れで大気圏に再突入したことになります。

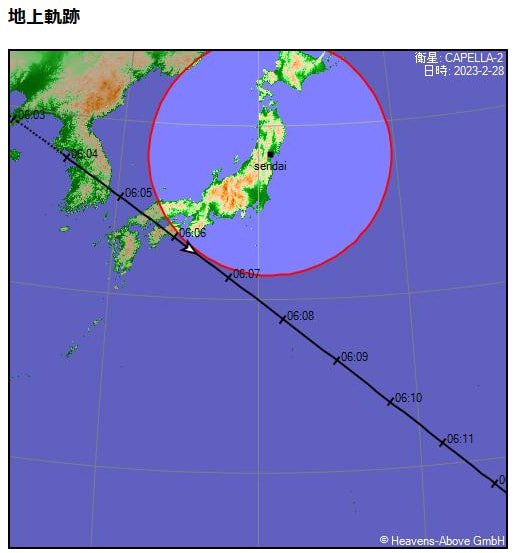

大気圏再突入の1時間10分前には北海道上空を通過していたので、その時間に大気圏再突入すれば青空の中で輝く発光体が目撃されたかもしれませんね。落下してからまだ4~5時間しか経過していないので落下を撮影した動画がネット上にたくさんあるわけではありませんが日本製デブリの落下動画はじっくり見てみたいですね。

〈追記:3/18 21:30〉

カリフォルニア州のKCRA3とabc KRCRがニュースとして報道しています。以下そのリンクです。

カリフォルニア州のKCRA3とabc KRCRがニュースとして報道しています。以下そのリンクです。Video: Bright orbs of light blaze across the Northern California sky tonight

Mysterious lights streak over the Northstate, explained

こちらのページでは投稿された動画を多数視聴できます→CHIME IN

〈追記:3/19 9:50〉

YouTubeで公開されたICS-EF落下の様子です。

ICS-EF Re Entry recorded on home camera

〈追記:3/20 10:30 〉

ICS-EFの最終的な落下場所と落下時刻です。

ICS-EFの最終的な落下場所と落下時刻です。

これを見ると落下時間は日本時間の13時33分ですね~。ブログに落下時刻は日本時間の14時30分と書きましたがそれは私の計算違い(現地時間の変換ミス?)で… ということは落下の20分前に東京-仙台上空を通過していたことになりますね。わお! これはスゴイ! ICS-EFはJAXAの上空で最後を迎えようとしていたのかも~。 超感動!!!!