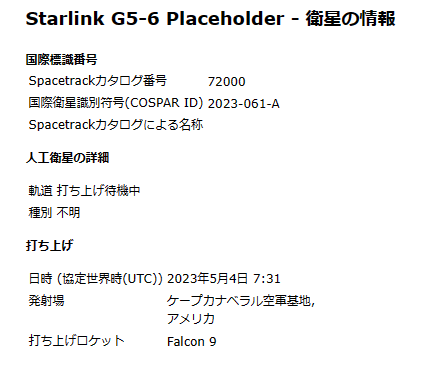

民間企業による世界初の月面着陸に挑むインテュイティブ・マシーンズ社の月着陸機「Odysseus(オデュッセウス)」が月に向かって順調に飛行しています。予定通りに飛行すれば月面着陸は2月22日に実施されます。

民間企業による世界初の月面着陸に挑むインテュイティブ・マシーンズ社の月着陸機「Odysseus(オデュッセウス)」が月に向かって順調に飛行しています。予定通りに飛行すれば月面着陸は2月22日に実施されます。

オデュッセウスは2月21日に月周回軌道に入り翌日に月の南極点からわずか300kmのところにあるマラパートAクレーター地域に着陸を挑みます。

オデュッセウス着陸船はランディングの直前、月面から約30m(98フィート)上空でEagleCamカメラを搭載したキューブサットを放出し、先に着地したEagleCamからオデュッセウスが着陸する様子を撮影してオデュッセウス着陸船へのWi-Fi接続を使用してその画像を地球に中継する予定があるそうです。

民間企業として月着陸を目指していたispace社のHAKUTO-R・M1ランダーとアメリカのアストロボティック社が開発した「ペレグリン」が月面に着陸することができなかったのでインテュイティブ・マシーンズ社の月着陸機「Odysseus(オデュッセウス)」が成功すれば世界初となります。

月着陸機「Nova-C」©Intuitive Machines

…という情報を入手したので晴れスター拡大撮影班がオデュッセウスの着陸予定地点「マラパートAクレーター」の撮影に挑みました~。

…という情報を入手したので晴れスター拡大撮影班がオデュッセウスの着陸予定地点「マラパートAクレーター」の撮影に挑みました~。

こちらは2月17日に撮影した月の南極付近の画像です。(photo)

撮影した2月17日は上弦の月でした。オデュッセウスが着陸するのは月面の南端です。(photo)

地形がよく分かるように南極点を上にしてみました。(photo)

南極点が影でよく見えなかったので翌日2月18日に撮影した画像がこちらです。(photo)

2024/2/18 18h23m(JST)μ210 Plan5× ASI290MC Duration=30s Shutter=8ms Gain=218 (36%) 70% of 1425frames ap393

この日は緯度秤動が -5.70°だったので南極点付近がよく見えました。(photo)

オデュッセウスの着陸地点のMalapert-Aクレーターはまだ影のようですが2月22日には太陽光が差し込むのでしょうか。オデュッセウスは太陽電池パネルが電源となっているので月面上での運用は7日間のみのようです。越夜に耐えられる設計はしてないそうです。

オデュッセウスは着陸後も垂直離陸、巡航、垂直着陸を行うことで第2の着陸地点に移動することができる機能があるようですが、そのミッションを今回行うかの発表は今のところないようです。

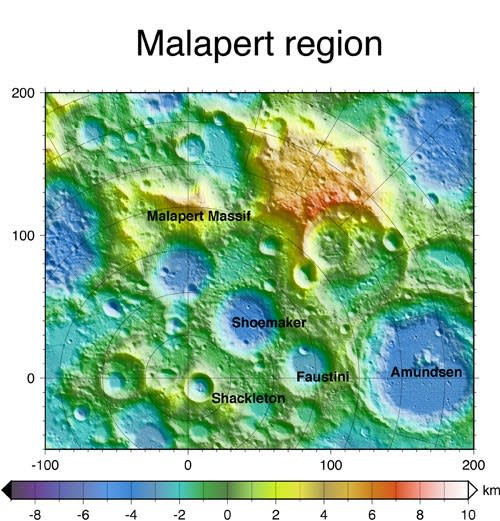

〈こちらはMalapert-Aクレーター同定のために使用した資料です。〉

余談ですがマラパート山(Malapert Massif)は5000m級の山で、尾根の裏側は地球からの電波が届かない影の中にあり、地球からの電波ノイズが遮断されるため月面での電波望遠鏡設置の場所として提案されているそうです。興味深い場所ですね。

南極月面図