2025年見たい天体現象の第4弾は「月と惑星の接近」です。

2025年見たい天体現象の第4弾は「月と惑星の接近」です。

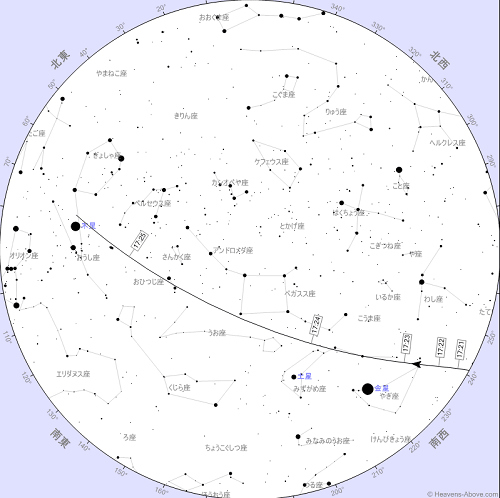

来年もウオッチングしたい「月と惑星の接近」がたくさんあるので「1月~3月編」「4月~6月編」「7月~12月編」の3回に分けてお送りしま~す。ではさっそく始めましょう。1月~3月にぜひ見たい月と惑星の接近はこれだ~!

1月3日「四日月と金星の接近」

1月3日「四日月と金星の接近」

2025年の金星は1月10日に東方最大離角を迎え3月中旬までは宵の明星として南西の空で輝く。そのため3月までは夕月と金星の接近を見ることができるが大接近といえるほど近づく現象はない。1月3日は月と金星の離角が約5°なので満月10個分も離れているが、薄明が終了した夜空で地球照がキレイに見える月と金星のランデブーは見ておきたいイベントだ。撮影記録→1月2日photo

1月4日「五日月と金星、土星の競演」

1月4日「五日月と金星、土星の競演」

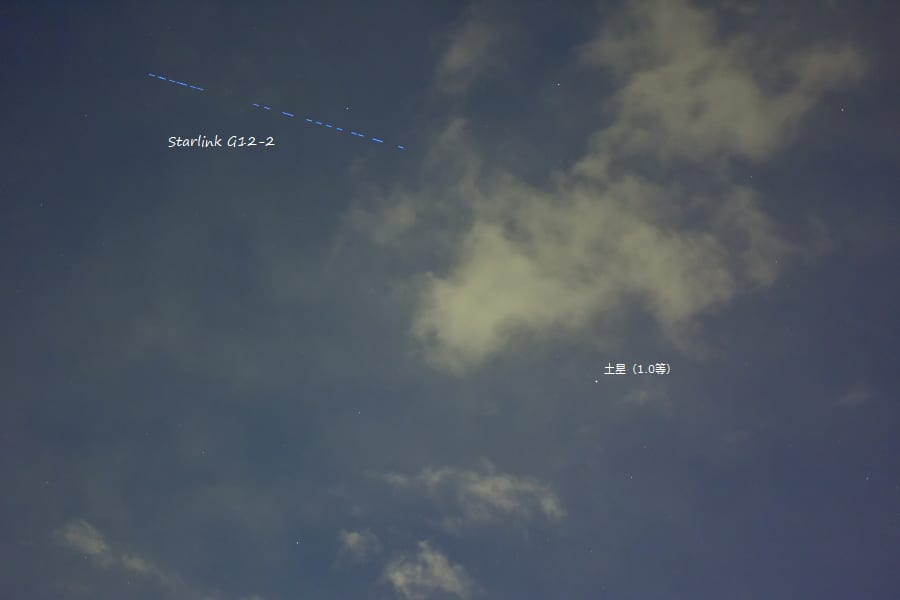

翌日1月4日は五日月が土星と金星の間に入る。土星の光度は1.1等だが薄明終了時の高度が30°もあるので存在感のある輝きで見えるだろう。1月の土星はしだいに高度を下げていくが1月18日には金星に離角2°まで近づいて横並びになるのでこちらも忘れずに見ておきたいイベントだ。撮影記録→1月4日photo、土星と金星の接近 撮影記録→1月18日photo 、1月19日photo

1月10日「月齢10.5と木星、プレアデス星団の競演」

1月10日「月齢10.5と木星、プレアデス星団の競演」

この日の月は満月4日前で輝面比が0.86もあるのでプレアデス星団を肉眼を見ることは難しいが双眼鏡ではM45とアルデバランの周辺の星がキレイに見えることだろう。カメラで撮影する対象としては露出の設定が悩みどころではあるが記録として残しておきたい現象だ。撮影記録→1月10日photo

1月14日「満月と火星の接近」

1月14日「満月と火星の接近」

最接近2日後の火星が満月と接近する。月と火星の離角は月出直後が約3°だが火星が南中する頃には離角が6°になる。観望のタイミングとしては薄明終了後がベストだ。月明かりを煌々と照らす満月は周囲の星をかき消してしまうが、火星の光度は-1.4等級もあるので見応えのある接近になるだろう。撮影記録→1月14日photo,photo

1月31日「三日月と土星、金星の競演」

1月31日「三日月と土星、金星の競演」

三日月と土星の離角は11°、金星とは22°も離れているので接近とは言えないイベントだが夕空の色が深みを増していくマジックアワーで見る3天体の競演はフォトジェニックな星景になることだろう。お気に入りの背景で撮影したいイベントだ。撮影記録→1月31日photo,photo

2月1日「白昼の土星食」

2月1日「白昼の土星食」

この日の月は輝面比が0.09(9%)なので仙台においては土星の潜入も出現も見かけ上は暗縁となる。土星が月に隠される現象ではあるが白昼なので土星が青空に消えていくように見える現象になるだろう。土星の光度は1.1等なので空の透明度が良ければ土星も月も望遠鏡で見える明るさではあるが青空の中では輝面比0.09の月はコントラストが低いのでかなりキビシイ条件ではある。撮影記録→2月1日photo,photo

2月1日「四日月と土星の接近」

2月1日「四日月と土星の接近」

土星食の日の夕方なので空が暗くなると月のすぐ下で土星が輝いているのが見える。月の上には約8°離れたところでは金星が輝いているので「四日月と金星、土星の競演」とも言えるイベントだ。この日は金星-月-土星がまっすぐ縦に並んで見えるので目を引く星景になることだろう。

撮影記録→2月1日photo,photo

2月2日「五日月と金星の接近」

2月2日「五日月と金星の接近」

2月2日の金星は日没時の高度が2025年では最も高い40°、光度は-4.8等級(最大光度は2月15日の-4.9等)なので最良の観望好機と言える。日没直後には五日月と眩しいほどの金星の接近を見ることができるが、金星が白昼の空で見える明るさなので天気が良ければ青空の中で隣り合う月と金星を肉眼で見ることができる。最大光度の金星が細月と接近するケースはレアなので見逃せないイベントだ。

撮影記録→2月2日photo,photo,photo,photo、最大光度の金星 撮影記録→2月15日 photo,photo

2月7日「十日月と木星、アルデバラン、プレアデス星団の競演」

2月7日「十日月と木星、アルデバラン、プレアデス星団の競演」

1月10日とほぼ同じ星並びに輝面比が少しだけ違う月が接近する。衝を過ぎた木星は見かけ上地球から遠ざかっているのでやや暗く光度は-2.5等級だ。木星の次回の衝を調べたところ2025年は13年に1回の割合で発生する衝のない年になるそうだ。次回の木星衝は2026年1月10日、ふたご座で輝く。

*月とプレアデス星団の接近 撮影記録→2月6日photo、木星拡大撮影→1月19日photo, gif

2月9日「十二日月と火星、カストル、ポルックスの競演」

2月9日「十二日月と火星、カストル、ポルックスの競演」

2月9日の宵の口に十二日月が火星、カストル、ポルックスで作るトライアングルに接近するが、実はこれは前置きでメインイベントは日付が変わって2月10日の未明に見える月没直前の火星と月の接近だ。2月9日21時40分の火星と月の離角は約4°だが2月10日未明の月没直前には火星と月の離角が30′まで近づく。札幌と福岡では月高度1°で火星食が起きるらしいが仙台では月没時の火星と月縁の角距離は5′のようだ。月没時は無理なので4時40分頃が最も近づいた様子を撮影できる時刻だろう。↓

*カストル・ポルックスと火星の接近 撮影記録→2月6日photo、火星 拡大撮影→2月2日photo

2月10日未明「月と火星の大接近」

2月10日未明「月と火星の大接近」

3月1日「二日月と水星の接近」

3月1日「二日月と水星の接近」

2025年の水星観望好機は、夕方が3月上旬と6月末から7月始め、明け方は8月20日前後と12月上旬の4回だ。その中で月と接近する機会は何度かあるが最も近づくのが3月1日だ。水星光度は-1.0等とかなり明るい。二日月の輝面比は0.02なので究極に細いというほどではないが、晴れスタ的には1~3月期でイチオシのイベントである。

3月2日「三日月と金星の接近」

3月2日「三日月と金星の接近」

水星と接近した二日月が翌日には金星と接近する。接近といっても月と金星の離角は6°(満月12個分)もあるので三日月と金星・水星の星景写真として撮りたいところだ。水星の光度はやや暗くなるが3月9日には金星と水星が離角6°20′まで近づくのでそちらも注目したい。

撮影記録→3月2日 photo,photo,photo,photo

以上が1~3月にウオッチングしたい「月と惑星の接近」です。さ~て、2024年もいよいよ大晦日となりましたね。今年もこのブログを見てくださった みなさん、本当にありがとうございました。

来年も、毎度おなじみのゆる~いアップになると思いますが、時間があるときや思いついた時にちょこっとお寄りいただければ幸いです。

↓2024年の初日、明日はキレイな初日が見られるかな?

それでは皆さん、よいお年を~!