ビートルズ・ルーツ特集第2弾はマーヴェレッツとクッキーズ。前回に引き続きガール・グループ・オリジナルとの聴き比べでお楽しみください。

①Please Mr. Postman / Marvelettes

私が最初に買った洋楽のレコードはカーペンターズで、中でも「プリーズ・ミスター・ポストマン」という曲はそれまでコテコテの昭和歌謡しか聴いたことが無かった私にとって実に新鮮なメロディーとサウンドを持っており、たちまち夢中になって来る日も来る日も同じレコードを繰り返し聴いて悦に入っていた。しかしその後しばらくしてビートルズのヴァージョンを聴いた時、頭をハンマーでガツンとやられたような凄まじい衝撃を受けた。

一聴するとカーペンターズの方が遥かにモダンで、まさに “洗練の極み” とでも言うべきサウンドなのだが、ビートルズによるこのカヴァーは、荒削りながら何か聴き手の気持ちをドンドン叩くようなところがあり、心に引っ掛かって何度も何度も脳内リピートされるのは武骨でエネルギーに満ち溢れたビートルズの方だった。特にジョンの艶々した歌声の吸引力は凄まじく、絶妙な “間” を活かしたバック・コーラスとのコール&レスポンスもたまらんたまらん(≧▽≦) この曲はアルバム「ウィズ・ザ・ビートルズ」の中でも三指に入る名曲名演だと思っている。

そんな私がこの曲のオリジナルであるマーヴェレッツのヴァージョンを聴いたのはかなり後になってからのことで、その典型的なデトロイト系黒人ガール・グループ・サウンドのグルーヴが大いに気に入り、魅力的なジャケット・デザインに魅かれたこともあって、この曲が入った彼女らのデビュー・アルバム(←しかも白レーベル!)を買ってしまったほどだった。今回45回転7インチ盤を $6.78(約820円!)で手に入れたのでLPの音と聴き比べてみたところ、予想通りシングル盤の方がギザッとくる荒ぶった音(?)がして大喜び(^o^)丿 ビートルズやロネッツでもそうだったが、状態の良い初期プレスの45回転盤をモノ針で聴く、というのが今の私にとって最高の贅沢なのだ。

Please Mr. Postman - The Marvelettes (1961) (HD Quality)

The Beatles - Please Mister Postman (2009 Mono Remaster)

②Chains / Cookies

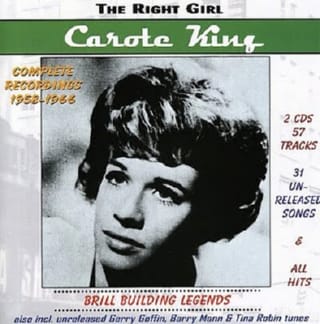

クッキーズはキャロル・キングやリトル・エヴァが所属していたディメンション・レコードから数枚のシングルを出したNYブルックリンの黒人ガール・グループで、リトル・エヴァの「ロコモーション」でバック・コーラスを担当したことでも有名だ。この「チェインズ」は「ロコモーション」と同じくキャロル・キング=ジェリー・ゴフィンの作品で、そのせいか同じブラック・ミュージックでも上記のマーヴェレッツのようなモータウン系グループとは少し肌合いが異なり、ブリル・ビルディング系ならではの音作りがなされている。黒人音楽に傾倒し、ガール・グループをこよなく愛し、ゴフィン=キングをリスペクトするビートルズがクッキーズをカヴァーしたのも当然の成り行きと言えるだろう。コーラス・ワークだけでなく、初期ビートルズの大いなる魅力の一つとなったハンドクラッピングの効果的な使い方にもガールグループからの影響が見て取れるが、この曲なんかはその典型と言ってもよさそうだ。

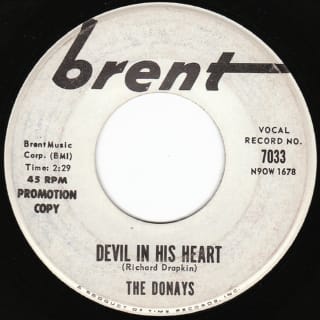

リード・ヴォーカルのアール・ジーンのソフトでちょっとハスキーな歌声は “コテコテの黒人音楽はちょっと苦手...(>_<)” という人でも抵抗なく楽しめそうな心地良さで、バック・コーラスとの掛け合いも絶妙だ。あの竹内まりや姐さんにも大きな影響を与えた名ヴォーカル・グループ、クッキーズの真骨頂とでも言うべき名曲名演になっている。尚、このシングル盤も上記のマーヴェレッツと同じレコード屋からまとめて大人買いしたもので、こちらは更に安くてたったの $5.00(約600円)だった。アメリカからの送料を考えると7インチ盤は10枚単位でごそっと買った方が断然安上がりだ。

ビートルズのヴァージョンはクッキーズのオリジナルよりもアップテンポで演奏されており、ジョージの生硬な歌声とジョンとポールの変幻自在なバック・コーラスが生み出すコントラストの妙が一番の聴き所。偶然そうなったのか、あるいは意図的にジョージのヴォーカリストとしての “青臭さ” を巧く利用したのかは分からないが、いずれにせよビートルズのコーラス・ワークの素晴らしさを堪能できる1曲であることは間違いない。歯切れの良いギター・ストロークもこの曲の名演度アップに大きく貢献していると思う。

The Cookies - Chains (1962)

The Beatles - Chains (2009 Mono Remaster)

①Please Mr. Postman / Marvelettes

私が最初に買った洋楽のレコードはカーペンターズで、中でも「プリーズ・ミスター・ポストマン」という曲はそれまでコテコテの昭和歌謡しか聴いたことが無かった私にとって実に新鮮なメロディーとサウンドを持っており、たちまち夢中になって来る日も来る日も同じレコードを繰り返し聴いて悦に入っていた。しかしその後しばらくしてビートルズのヴァージョンを聴いた時、頭をハンマーでガツンとやられたような凄まじい衝撃を受けた。

一聴するとカーペンターズの方が遥かにモダンで、まさに “洗練の極み” とでも言うべきサウンドなのだが、ビートルズによるこのカヴァーは、荒削りながら何か聴き手の気持ちをドンドン叩くようなところがあり、心に引っ掛かって何度も何度も脳内リピートされるのは武骨でエネルギーに満ち溢れたビートルズの方だった。特にジョンの艶々した歌声の吸引力は凄まじく、絶妙な “間” を活かしたバック・コーラスとのコール&レスポンスもたまらんたまらん(≧▽≦) この曲はアルバム「ウィズ・ザ・ビートルズ」の中でも三指に入る名曲名演だと思っている。

そんな私がこの曲のオリジナルであるマーヴェレッツのヴァージョンを聴いたのはかなり後になってからのことで、その典型的なデトロイト系黒人ガール・グループ・サウンドのグルーヴが大いに気に入り、魅力的なジャケット・デザインに魅かれたこともあって、この曲が入った彼女らのデビュー・アルバム(←しかも白レーベル!)を買ってしまったほどだった。今回45回転7インチ盤を $6.78(約820円!)で手に入れたのでLPの音と聴き比べてみたところ、予想通りシングル盤の方がギザッとくる荒ぶった音(?)がして大喜び(^o^)丿 ビートルズやロネッツでもそうだったが、状態の良い初期プレスの45回転盤をモノ針で聴く、というのが今の私にとって最高の贅沢なのだ。

Please Mr. Postman - The Marvelettes (1961) (HD Quality)

The Beatles - Please Mister Postman (2009 Mono Remaster)

②Chains / Cookies

クッキーズはキャロル・キングやリトル・エヴァが所属していたディメンション・レコードから数枚のシングルを出したNYブルックリンの黒人ガール・グループで、リトル・エヴァの「ロコモーション」でバック・コーラスを担当したことでも有名だ。この「チェインズ」は「ロコモーション」と同じくキャロル・キング=ジェリー・ゴフィンの作品で、そのせいか同じブラック・ミュージックでも上記のマーヴェレッツのようなモータウン系グループとは少し肌合いが異なり、ブリル・ビルディング系ならではの音作りがなされている。黒人音楽に傾倒し、ガール・グループをこよなく愛し、ゴフィン=キングをリスペクトするビートルズがクッキーズをカヴァーしたのも当然の成り行きと言えるだろう。コーラス・ワークだけでなく、初期ビートルズの大いなる魅力の一つとなったハンドクラッピングの効果的な使い方にもガールグループからの影響が見て取れるが、この曲なんかはその典型と言ってもよさそうだ。

リード・ヴォーカルのアール・ジーンのソフトでちょっとハスキーな歌声は “コテコテの黒人音楽はちょっと苦手...(>_<)” という人でも抵抗なく楽しめそうな心地良さで、バック・コーラスとの掛け合いも絶妙だ。あの竹内まりや姐さんにも大きな影響を与えた名ヴォーカル・グループ、クッキーズの真骨頂とでも言うべき名曲名演になっている。尚、このシングル盤も上記のマーヴェレッツと同じレコード屋からまとめて大人買いしたもので、こちらは更に安くてたったの $5.00(約600円)だった。アメリカからの送料を考えると7インチ盤は10枚単位でごそっと買った方が断然安上がりだ。

ビートルズのヴァージョンはクッキーズのオリジナルよりもアップテンポで演奏されており、ジョージの生硬な歌声とジョンとポールの変幻自在なバック・コーラスが生み出すコントラストの妙が一番の聴き所。偶然そうなったのか、あるいは意図的にジョージのヴォーカリストとしての “青臭さ” を巧く利用したのかは分からないが、いずれにせよビートルズのコーラス・ワークの素晴らしさを堪能できる1曲であることは間違いない。歯切れの良いギター・ストロークもこの曲の名演度アップに大きく貢献していると思う。

The Cookies - Chains (1962)

The Beatles - Chains (2009 Mono Remaster)