89年前の明日1931年9月18日、中国東北部(「満州」)で何が起こったか、知っている人は少なくないかもしれません。帝国陸軍(関東軍)による柳条湖満鉄線爆破事件。日本の中国侵略が本格的に始まる「満州事変」です。

ではその翌年、88年前の昨日1932年9月16日に、柳条湖爆破事件があった奉天(瀋陽)の東隣・撫順の郊外にある平頂山の麓の村で起こった事件を知っている人は果たして何人いるでしょうか。関東軍による村民皆殺し事件、「平頂山大虐殺事件」です。

撫順市委員会が調査して1964年に発表した『平頂山大惨案始末』の序文は、事件の概要をこう記しています。

「日本帝国主義は中国を侵略、中国人民に対して数えきれぬほどの罪をおかした。平頂山虐殺事件はその一つである。

平頂山は撫順市の南部にあたり…市街地より約四キロ離れた山あいの村である。およそ四〇〇世帯、三千人余りの村民が住んでいた。(中略)

三〇余年前、日本軍は平頂山村を急襲し、村を焼きはらい、三千余の村民を虐殺した。日本軍は目をおおうばかりの凶行を行ったあと、証拠隠滅を画策し、厳しい箝口令によって虐殺の事実が外部に漏れないように万全の対策を講じた。そのために今日にいたるも虐殺の事実を知る者は少ない。(以下略)」

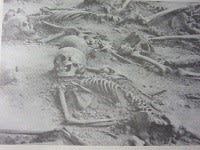

(石上正夫著『平頂山事件 消えた中国の村』青木書店1991年より。写真は平頂山殉難同胞遺骨館と展示されている遺骨=同書より)

直接蛮行に及んだのは、関東軍奉天独立守備隊撫順隊第二中隊(中隊長・川上精一大尉)、撫順憲兵分遣隊(隊長・小川一郎准尉)ですが、虐殺の翌日から関東軍司令部が率先して事件の隠ぺいを図りました。

事件は前日(9月15日)に抗日ゲリラによって行われた撫順炭鉱襲撃への報復とされていますが、根源が日本帝国軍による中国東北部侵略にあることは言うまでもありません。抗日ゲリラは日本の侵略への対抗にほかなりません。

しかも、抗日ゲリラが行動したその日は、日本の「満州国」支配を決定づけた「日満議定書」が調印された当日でした。また、3日後の9月18日が「満州事変」1周年に当たった日であることも見過ごせません。

1932年9月16日午前11時ごろ、日本軍守備隊二百数十人が4台のトラックで平頂山村に急行。兵士は数メートルおきに銃剣を構え、村民を1人も逃がさない包囲網構築。「記念写真を撮る」と騙して村民全員を山の麓に集めました。「カメラ」と偽っていた機関銃数機をトラックから降ろし、包んでいた白布を取り払って一斉射撃。阿鼻叫喚、血の海。まだ息のある村民は、一人ひとり銃剣で突いて回りました。妊婦のおなかの子までも。家屋はすべて焼き払いました。3000余の遺体はガソリンをかけて燃やそうとしましたが、速く隠ぺいする必要から、遺体を山の麓に集め、山腹を爆破して遺体を埋めました。(生存者=約30人といわれています=の証言。石上氏前掲著より)

「平頂山大虐殺」は、「旅順大虐殺」(1894年11月)から「南京大虐殺」(1937年12月)へ、そしてその後の東アジア各地における日本軍による一連の虐殺・蛮行の歴史のなかでとらえる必要があります。

「旅順虐殺事件に対しても、平頂山事件に対しても、「あの時に責任の追及がなされていたならば、この種の行為を続発させることはなかったであろう」と多くの人が過去の歴史を振りかえるが、はたして、天皇の軍隊の性格は、生まれた時のまま変わることなく、それどころかますます大きくなった。

一九三七年に日中戦争が勃発し、暮から翌年にかけて日本軍による南京大虐殺が発生した。一九四一年アジア・太平洋戦争が起き、シンガポール・マレーシア占領後の華僑の大量虐殺、泰緬鉄道設置時の強制労働による虐待・死亡、抗日を理由とした民衆や捕虜の虐殺、毒ガス兵器・細菌兵器開発のための人体実験等、占領地の統治は残虐を極め、二〇〇〇万人以上といわれる人々を犠牲にして一九四五年の日本帝国主義の終焉まで続いた。

日本軍の虐殺の歴史に必然性があったとすれば、それは明治維新の「富国強兵」政策の中で誕生した「天皇の軍隊」に求めなければならないだろう」(高尾翠・歴史学者『天皇の軍隊と平頂山事件』新日本出版社2005年)

こうした日本軍による虐殺の実態は隠ぺいされ、いまだに詳細に明らかにされていません。「天頂山大虐殺」はとくにそうです。そして、事実を明らかにしないだけでなく、それを虚偽・誇張だとして歪曲しようとする論調が横行しています。その先頭に立つ歴史修正主義者が政権を握り、学校教育を支配し、史実をますます日本人から遠ざけてきた。遠ざけている。それが日本の現実であることを直視しなければなりません。