2008年11月23日(日)

軽いハイキングを楽しむグループで、富士山の展望台として知られ

るパノラマ台へ行く。

8時55分、JR五日市線秋川駅前に集合した11人は、2台の乗用

車に分乗、外環道、中央高速道、富士パノラマラインと呼ぶ国道139

号などを経て、富士五湖のひとつ、精進湖畔の駐車場に着いた。

そばの地図で登山路を確認したところ、もう少し先の駐車場の方が

近いと分かり、車を移動してその駐車場に行く。

快晴の湖畔からは、正面に富士山が大きくすそ野を広げている。

背後の山も、よい彩りを見せていた。

今日のチーフリーダー・Kさんから挨拶があり、11時40分に出発。

精進湖西側車道際の「パノラマ台」の標識に従い、登山道に入る。

湖畔の標高は900m余り、山頂との標高差は約420mである。

最初は、稜線に向かって緩やかな傾斜をジグザグに上がる。ちょ

っと進むと、林間から湖畔が見下ろせる。

下の方は、広葉樹の色づきがよく、足元にはたっぷりと落ち葉が

積もっていた。

稜線に出て少し進むと樹林が切れ、アカマツの間に富士山がよく

見えるところがあった。

稜線の左側をトラバース気味にやや傾斜のあるところを上がり、

右にカーブすると、傾斜が緩む。

丸木の橋と板の橋を渡るあたりで左折して、陽の差さぬ斜面を

進む。広葉樹の中に、太いブナが何本か見られた。

右の稜線からの登山路と合し、パノラマ台に続く主稜線に上が

った。西側の樹間に、雪を被った南アルプスらしい山並みが望ま

れる。

右下、広葉樹の間に、逆光に輝く本栖湖の湖面も見えてきて、

間もなくパノラマ台(1328m)に着いた。

正面に、広大な青木ヶ原樹海のすそ野を見せた雄大な富士の

大展望は、まさにパノラマ台である。

今日の昼食は、肉入りキノコうどん。さっそく準備にかかる。

待つほどもなく、熱々のうどんが出来あがった。お椀に盛りつける。

富士山を見ながら、温かいうどんをおいしくいただいた。風もなく

穏やかな日和である。

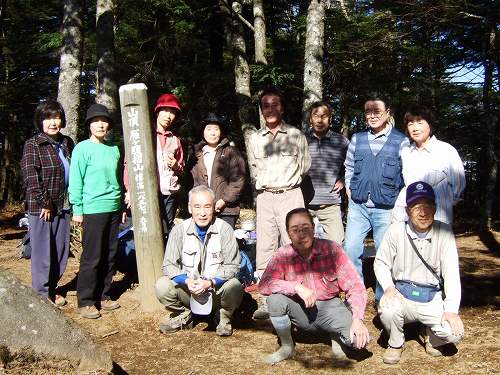

一時、山頂広場はたくさんのグループでいっぱいになったが、食事

を終えるころにはかなり少なくなった。そのタイミングを捉えて記念

撮影をする。

北東には、上がってきた精進湖の向こうに御坂山塊が望まれる。

御坂山塊の右、写真左側一番奥のピークは三ツ峠山(1785m)。

その下、わずかに見えるのは河口湖。手前は西湖である。

14時10分、パノラマ台を後にした。帰路も往路を戻る。

山頂近くの稜線から北方に向かう緩やかな下りは、気持ちよい

落ち葉道。

上りはゆっくり1時間半近くかけて上がったが、帰路はほとんど

休まず1時間で下り、15時10分に精進湖畔の駐車場に戻った。

15時25分に精進湖畔から車で帰路につく。ところが3連休2日

目の夕方とあり、富士パノラマラインと中央高速道の大月~八王

子間で大渋滞。JR秋川駅に着いたのは19時40分だった。

(天気 晴、距離 4㎞、地図(1/2.5万) 精進、歩行地 富士河口

湖町、身延町)

軽いハイキングを楽しむグループで、富士山の展望台として知られ

るパノラマ台へ行く。

8時55分、JR五日市線秋川駅前に集合した11人は、2台の乗用

車に分乗、外環道、中央高速道、富士パノラマラインと呼ぶ国道139

号などを経て、富士五湖のひとつ、精進湖畔の駐車場に着いた。

そばの地図で登山路を確認したところ、もう少し先の駐車場の方が

近いと分かり、車を移動してその駐車場に行く。

快晴の湖畔からは、正面に富士山が大きくすそ野を広げている。

背後の山も、よい彩りを見せていた。

今日のチーフリーダー・Kさんから挨拶があり、11時40分に出発。

精進湖西側車道際の「パノラマ台」の標識に従い、登山道に入る。

湖畔の標高は900m余り、山頂との標高差は約420mである。

最初は、稜線に向かって緩やかな傾斜をジグザグに上がる。ちょ

っと進むと、林間から湖畔が見下ろせる。

下の方は、広葉樹の色づきがよく、足元にはたっぷりと落ち葉が

積もっていた。

稜線に出て少し進むと樹林が切れ、アカマツの間に富士山がよく

見えるところがあった。

稜線の左側をトラバース気味にやや傾斜のあるところを上がり、

右にカーブすると、傾斜が緩む。

丸木の橋と板の橋を渡るあたりで左折して、陽の差さぬ斜面を

進む。広葉樹の中に、太いブナが何本か見られた。

右の稜線からの登山路と合し、パノラマ台に続く主稜線に上が

った。西側の樹間に、雪を被った南アルプスらしい山並みが望ま

れる。

右下、広葉樹の間に、逆光に輝く本栖湖の湖面も見えてきて、

間もなくパノラマ台(1328m)に着いた。

正面に、広大な青木ヶ原樹海のすそ野を見せた雄大な富士の

大展望は、まさにパノラマ台である。

今日の昼食は、肉入りキノコうどん。さっそく準備にかかる。

待つほどもなく、熱々のうどんが出来あがった。お椀に盛りつける。

富士山を見ながら、温かいうどんをおいしくいただいた。風もなく

穏やかな日和である。

一時、山頂広場はたくさんのグループでいっぱいになったが、食事

を終えるころにはかなり少なくなった。そのタイミングを捉えて記念

撮影をする。

北東には、上がってきた精進湖の向こうに御坂山塊が望まれる。

御坂山塊の右、写真左側一番奥のピークは三ツ峠山(1785m)。

その下、わずかに見えるのは河口湖。手前は西湖である。

14時10分、パノラマ台を後にした。帰路も往路を戻る。

山頂近くの稜線から北方に向かう緩やかな下りは、気持ちよい

落ち葉道。

上りはゆっくり1時間半近くかけて上がったが、帰路はほとんど

休まず1時間で下り、15時10分に精進湖畔の駐車場に戻った。

15時25分に精進湖畔から車で帰路につく。ところが3連休2日

目の夕方とあり、富士パノラマラインと中央高速道の大月~八王

子間で大渋滞。JR秋川駅に着いたのは19時40分だった。

(天気 晴、距離 4㎞、地図(1/2.5万) 精進、歩行地 富士河口

湖町、身延町)

があり、帰路の埼玉県内

があり、帰路の埼玉県内