2010年5月9日(日)

昨日に続き好天に恵まれた今日、軽いハイキングを楽しむグループの山行で、

山梨県笛吹市にある釈迦ヶ岳(1641m)に登りました。

8時にJR五日市線 秋川駅前を出発し、2台の車に分乗した13人は、圏央道

から中央自動車道に入り、河口湖ICで下り、河口湖北側の大石公園で休憩し

ました。

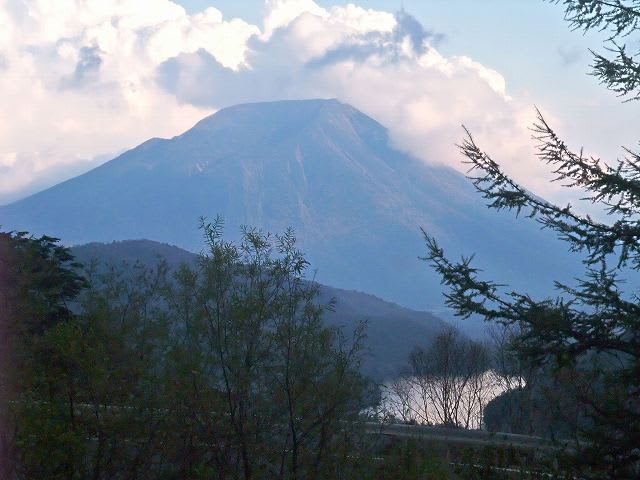

大石公園からの富士山。今日は快晴ながら、ちょっと霞んでいます。

近くの交差点から北に伸びる新しい県道719号に入り、富士河口湖町と笛吹市と

の境界を、3月27日(土)に開通したばかりの全長2600㍍あまりの若彦トンネル

で抜け、笛吹市芦川町に入り、芦川沿いを上がって、9時50分に日向坂峠(別名:

どんべえ峠)に到着しました。

峠の標高はおよそ1450m、釈迦ヶ岳までは標高差約200mの上りです。

今回のチーフリーダーNさんから挨拶と注意があり、10時過ぎに出発しました。

広葉樹林の多くはまだ芽吹き前で、下草にはスミレがあちこちに咲いています。

木の梢(こずえ)では、シジュウカラが元気なさえずりを聞かせてくれました。

ひと上りしたところで小休止。厚着の人は1枚脱ぎました。

稜線をさらに上がると、最後のピークが見えたきました。かなりの急登が予想

されます。

地図上、ほぼ半分と思われるところが、標高1562.4m三角点の府駒山。

芽吹き前ですが木が茂っていて、展望は利きません。

さらに緩やかな上り下りが続き、南側の稜線の上に、富士山が姿を現しました。

先ほど見えた最後のピークの下まで来て、いよいよ急登が始まります。

途中に3か所、太いロープの張られたところがあり、岩やロープや枝ににつか

まって乗り越えました。

狭い山頂に到着、大石がゴロゴロしていて広場はありませんが、360度の大展

望が得られ、上りの苦労が報われました。前方(西)は、残雪の南アルプス連峰。

南には富士山が、東にはアンテナ塔の見える三ツ峠山や、スタートした峠から登

れる黒岳など、北には奥秩父の山並みや、ちょっと霞んだ残雪の八ヶ岳連峰などが

一望、北側眼下には、甲府盆地の家並みが広がっていました。

山頂の一角に咲くサクラ。何ザクラか分かりません。

一緒に食事できるスペースはないので、岩場の思い思いの場所で昼食をしました。

食事を終えたころ、ふと上を見上げると、太陽の回りに日輪というのか、にじがかか

っていました。皆、初めて見る光景です。

ゆっくりと展望を楽しみ、記念撮影後に下りにかかります。

下りは、往路を戻ります。まずは最後のピークの急降下へ。

途中で2,3度小休止をしてゆっくりと下って行くと、車で上がってきた林道

が見えて来ました。

日向坂峠には、13時46分に戻りました。帰路、すぐ下にある「すずらんの里」

に寄ったのですが、白樺林の下に広がるスズランはまだ開花前、代わりにピン

クのイカリソウがあちこちに咲いているのを眺め、すずらんの里を後にしました。

【コースタイム】日向坂峠10:02-府高山10:37ー釈迦ヶ岳(昼食)11:25

~12:30ー府高山13:15ー日向坂峠13:46

(天気 快晴後晴、参加 13人、距離 3.7㎞、累積標高差 約530m、地図

(1/2.5万) 河口湖東部 歩行地 笛吹市)

なお、スズランの見ごろとなると予想される5月末に「すずらんの里」で、『すず

らんの里祭り』が開催されます。詳細にについては、下のWeb pageをご覧下さい。

http://www.city.fuefuki.yamanashi.jp/kanko/kanko_cal.php?date=201005&id=3041

昨日に続き好天に恵まれた今日、軽いハイキングを楽しむグループの山行で、

山梨県笛吹市にある釈迦ヶ岳(1641m)に登りました。

8時にJR五日市線 秋川駅前を出発し、2台の車に分乗した13人は、圏央道

から中央自動車道に入り、河口湖ICで下り、河口湖北側の大石公園で休憩し

ました。

大石公園からの富士山。今日は快晴ながら、ちょっと霞んでいます。

近くの交差点から北に伸びる新しい県道719号に入り、富士河口湖町と笛吹市と

の境界を、3月27日(土)に開通したばかりの全長2600㍍あまりの若彦トンネル

で抜け、笛吹市芦川町に入り、芦川沿いを上がって、9時50分に日向坂峠(別名:

どんべえ峠)に到着しました。

峠の標高はおよそ1450m、釈迦ヶ岳までは標高差約200mの上りです。

今回のチーフリーダーNさんから挨拶と注意があり、10時過ぎに出発しました。

広葉樹林の多くはまだ芽吹き前で、下草にはスミレがあちこちに咲いています。

木の梢(こずえ)では、シジュウカラが元気なさえずりを聞かせてくれました。

ひと上りしたところで小休止。厚着の人は1枚脱ぎました。

稜線をさらに上がると、最後のピークが見えたきました。かなりの急登が予想

されます。

地図上、ほぼ半分と思われるところが、標高1562.4m三角点の府駒山。

芽吹き前ですが木が茂っていて、展望は利きません。

さらに緩やかな上り下りが続き、南側の稜線の上に、富士山が姿を現しました。

先ほど見えた最後のピークの下まで来て、いよいよ急登が始まります。

途中に3か所、太いロープの張られたところがあり、岩やロープや枝ににつか

まって乗り越えました。

狭い山頂に到着、大石がゴロゴロしていて広場はありませんが、360度の大展

望が得られ、上りの苦労が報われました。前方(西)は、残雪の南アルプス連峰。

南には富士山が、東にはアンテナ塔の見える三ツ峠山や、スタートした峠から登

れる黒岳など、北には奥秩父の山並みや、ちょっと霞んだ残雪の八ヶ岳連峰などが

一望、北側眼下には、甲府盆地の家並みが広がっていました。

山頂の一角に咲くサクラ。何ザクラか分かりません。

一緒に食事できるスペースはないので、岩場の思い思いの場所で昼食をしました。

食事を終えたころ、ふと上を見上げると、太陽の回りに日輪というのか、にじがかか

っていました。皆、初めて見る光景です。

ゆっくりと展望を楽しみ、記念撮影後に下りにかかります。

下りは、往路を戻ります。まずは最後のピークの急降下へ。

途中で2,3度小休止をしてゆっくりと下って行くと、車で上がってきた林道

が見えて来ました。

日向坂峠には、13時46分に戻りました。帰路、すぐ下にある「すずらんの里」

に寄ったのですが、白樺林の下に広がるスズランはまだ開花前、代わりにピン

クのイカリソウがあちこちに咲いているのを眺め、すずらんの里を後にしました。

【コースタイム】日向坂峠10:02-府高山10:37ー釈迦ヶ岳(昼食)11:25

~12:30ー府高山13:15ー日向坂峠13:46

(天気 快晴後晴、参加 13人、距離 3.7㎞、累積標高差 約530m、地図

(1/2.5万) 河口湖東部 歩行地 笛吹市)

なお、スズランの見ごろとなると予想される5月末に「すずらんの里」で、『すず

らんの里祭り』が開催されます。詳細にについては、下のWeb pageをご覧下さい。

http://www.city.fuefuki.yamanashi.jp/kanko/kanko_cal.php?date=201005&id=3041