2012年7月29日(日)

JR五日市線の武蔵増戸(まさしますこ)駅に集合したメンバー9人は、2台の乗用車

に分乗して7時32分に出発した。圏央道から中央自動車道に入って釈迦堂PAで休憩し、

諏訪南ICで中央道から下りる。

多少迂回したが「メルヘン街道」と呼ぶ国道299号に入り、蓼科の別荘地を抜けて少

しずつ高度を上げる。

標高2,120mの麦草峠を越えて間もなくの、白駒池駐車場に10時半過ぎに着く。

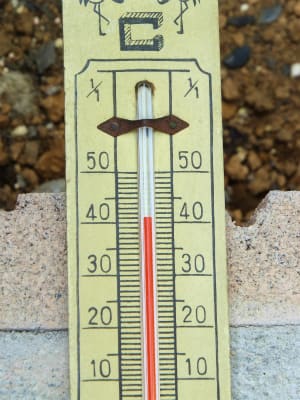

標高は2,094m、売店などのある総合案内所↑の気温は21℃を示す。

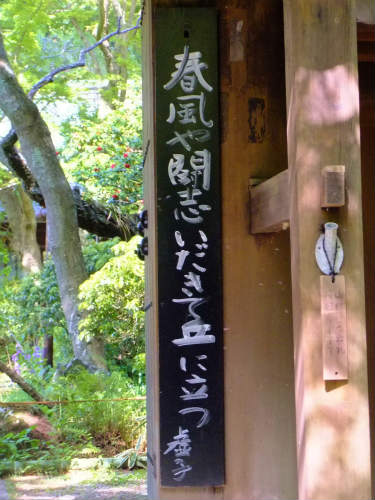

今日のリーダーKさんから挨拶があり、10時48分にスタートした。まず白駒の池へ

の入口で記念撮影をして、池へ向かう原生林に入る。

コメツガやトウヒ、シラビソの茂る針葉樹林の下に、緑のこけがびっしりと覆い、独特

の景観を見せる。

このあたりは「白駒(しらこま)の森」と呼び、代表するこけはカギカモジゴケといい、

木の幹に半月状に群落をつくるという。

帰路に予定している、高見石からの分岐を過ぎると緩やかな下りとなり、樹間に白駒池

が見え、間もなく池のほとりに出た。白駒池は白駒の池とも呼び、広大な原生林の中に清

らかな水をたたえている。

標高2,100m以上にある湖としては、日本最大の天然湖とのこと。

湖岸を南に少し進み、2階建ての白駒荘のところに出た。湖岸に、淡いピンクのシャク

ナゲが咲き残っている。

建物の先から、道標に従い高見石小屋に向かう。

木道やしっとりと濡れた岩石の登山道を緩やかに上がるが、周囲は相変わらずトウヒや

シラビソが生い茂って展望は利かない。

やや傾斜が強まり、休憩したりしながらゆっくりと上がる。周辺の木々の根元には、び

っしりとこけがついている。一か所だけ足もとにゴゼンタチバナが咲いていた。

「高見の森」の標柱があり、この辺を代表するこけはコセイタカスギゴケで、茎は高さ

4~10㎝、葉は幅広く短く林床に大きな群落をつくると記されていた。倒木や石ころな

ども増えてやや歩きにくいので休憩を繰り返す。

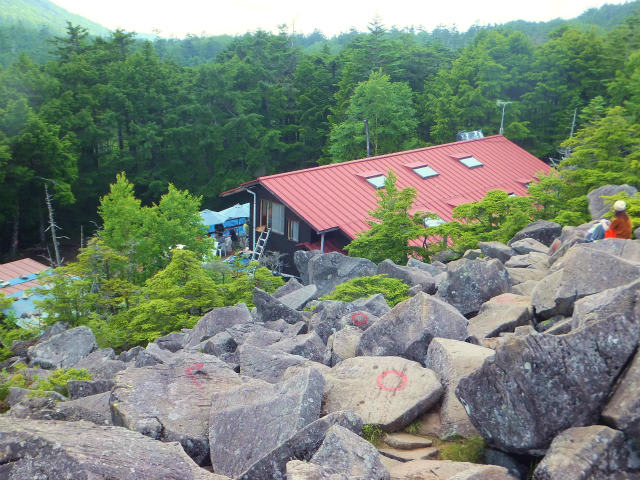

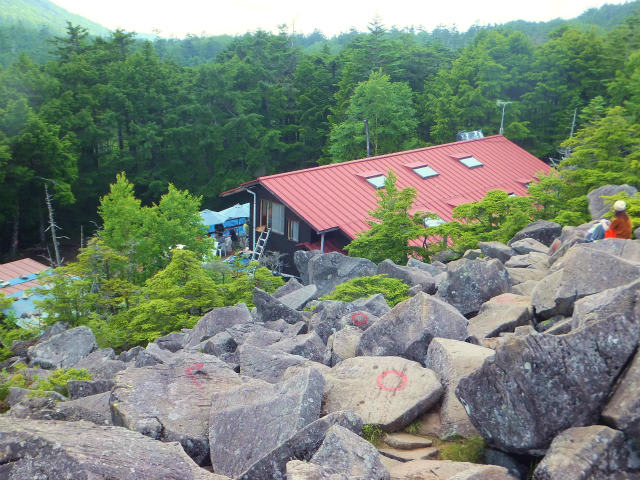

再び傾斜が強まり上から子どもの声が聞こえ、高見石小屋の前に着いた。小学生の大勢

のグループがほぼ食事を終えたところ。他のグループも何組か昼食中で、小屋の前の広場

は満員。私達もその片隅に場所を取り、緑陰の丸太や石に腰を下ろして昼食にした。

食事を終えた頃には、小学生のグループも出発して静かになる。小屋の背後にある高見

石に上がることにした。ごろごろとした大岩が積み重なった岩の頂上に向かって、ペンキ

の◯マークに沿って上がって行く。

岩の頂上に出ると、原生林に囲まれた白駒池が一望できる。Kさんが持参した40数年

前の山行での記念写真と同じ場所で、私達も記念撮影をした。

山頂からは、西に今回予定していた丸山(2,329.6m)が、北西に北八ヶ岳の茶臼

山、その横にわずかながら蓼科山の左側が、南には中山峠方面に延びる重畳たる山並みが

望まれる。

滑落しないよう注意しながら岩を下って高見石小屋前に戻った。

予定した丸山は、山頂まで上がっても展望が得られそうにないので、往復するのは止め

て白駒池に下ることにする。帰路は、高見石小屋の左側から下る往路より傾斜の緩やかな

ルートとし、13時15分に出発した。

「高見石周辺案内図」の横から「白駒池・麦草峠」「丸山・渋の湯」の道標に従い北に向

かう。往路で会った登山者の言っていたように、確かに傾斜は緩やかで登山道も幅広い。

でも、昨日雨が降ったのか、ところどころに水たまりがあり、濡れぬように注意しなが

ら進むところもあった。

倒れた木の根元が、長年経過してみせる姿。

上り同様、トウヒやシラビソなどに覆われた林間を少しずつ下り、白駒荘と駐車場への

十字路に出た。そのまま直進して少し進むと高見石から先に下った小学生群と行き交い、

すぐ先の白駒池北岸に青苔荘(せいたいそう)がある。

湖岸にはボート乗り場の短い突堤があり、湖面の南西に白駒荘と、背後の緩やかなピー

クにある高見石が望まれる。

湖岸の木道に沿って白駒荘に向かって進み、往路の道に出て折り返すように往路を戻り、

14時45分に白駒池駐車場に着いた。

総合案内所で土産物を求めたりパンフレットをもらったりする。気温は24℃に上がっ

ていた。

帰路も往路と同じ道を戻ることにする。麦草峠の手前にある無料駐車場のトイレを借り、

15時13分に帰途につく。メルヘン街道を下って県道などを通過して、諏訪南ICから

中央自動車道に入る。

往路同様に釈迦堂PAでトイレタイムを取ったが、渋滞情報で小仏トンネル付近から30

㎞の渋滞で3時間以上かかる見込みとのことで、勝沼ICで下りて国道20号に入る。

しばらくは順調だったが大月市内に入り渋滞となり、国道もかなり時間がかかりそう。

私の乗ったKさんの車は、Nさんの車と分かれて小菅村に通じる国道139号を進むこと

にした。

大月の岩殿山の横から入って行くと、行き違いがやっとの狭いところもある。住宅が途

絶えて山間に入るとヘヤピンカーブが続き、少しずつ高度を上げて深城ダムの横を通過し、

さらに上がって標高1,250mの松尾峠でようやく小菅村に入る。

薄暗くなった峠を下り、奥多摩湖の深山橋を渡って国道411号青梅街道に合した。

JR青梅線青梅駅には20時25分頃着き、皆さんに分かれ青梅線で帰路についた。

(天気 晴、距離 4.5㎞、地図(1/2.5万) 蓼科、歩行地 長野県佐久穂町、小海町、

歩数 8,400、累積標高差 約430m)

アウトドア ブログランキングへ

アウトドア ブログランキングへ

にほんブログ村

JR五日市線の武蔵増戸(まさしますこ)駅に集合したメンバー9人は、2台の乗用車

に分乗して7時32分に出発した。圏央道から中央自動車道に入って釈迦堂PAで休憩し、

諏訪南ICで中央道から下りる。

多少迂回したが「メルヘン街道」と呼ぶ国道299号に入り、蓼科の別荘地を抜けて少

しずつ高度を上げる。

標高2,120mの麦草峠を越えて間もなくの、白駒池駐車場に10時半過ぎに着く。

標高は2,094m、売店などのある総合案内所↑の気温は21℃を示す。

今日のリーダーKさんから挨拶があり、10時48分にスタートした。まず白駒の池へ

の入口で記念撮影をして、池へ向かう原生林に入る。

コメツガやトウヒ、シラビソの茂る針葉樹林の下に、緑のこけがびっしりと覆い、独特

の景観を見せる。

このあたりは「白駒(しらこま)の森」と呼び、代表するこけはカギカモジゴケといい、

木の幹に半月状に群落をつくるという。

帰路に予定している、高見石からの分岐を過ぎると緩やかな下りとなり、樹間に白駒池

が見え、間もなく池のほとりに出た。白駒池は白駒の池とも呼び、広大な原生林の中に清

らかな水をたたえている。

標高2,100m以上にある湖としては、日本最大の天然湖とのこと。

湖岸を南に少し進み、2階建ての白駒荘のところに出た。湖岸に、淡いピンクのシャク

ナゲが咲き残っている。

建物の先から、道標に従い高見石小屋に向かう。

木道やしっとりと濡れた岩石の登山道を緩やかに上がるが、周囲は相変わらずトウヒや

シラビソが生い茂って展望は利かない。

やや傾斜が強まり、休憩したりしながらゆっくりと上がる。周辺の木々の根元には、び

っしりとこけがついている。一か所だけ足もとにゴゼンタチバナが咲いていた。

「高見の森」の標柱があり、この辺を代表するこけはコセイタカスギゴケで、茎は高さ

4~10㎝、葉は幅広く短く林床に大きな群落をつくると記されていた。倒木や石ころな

ども増えてやや歩きにくいので休憩を繰り返す。

再び傾斜が強まり上から子どもの声が聞こえ、高見石小屋の前に着いた。小学生の大勢

のグループがほぼ食事を終えたところ。他のグループも何組か昼食中で、小屋の前の広場

は満員。私達もその片隅に場所を取り、緑陰の丸太や石に腰を下ろして昼食にした。

食事を終えた頃には、小学生のグループも出発して静かになる。小屋の背後にある高見

石に上がることにした。ごろごろとした大岩が積み重なった岩の頂上に向かって、ペンキ

の◯マークに沿って上がって行く。

岩の頂上に出ると、原生林に囲まれた白駒池が一望できる。Kさんが持参した40数年

前の山行での記念写真と同じ場所で、私達も記念撮影をした。

山頂からは、西に今回予定していた丸山(2,329.6m)が、北西に北八ヶ岳の茶臼

山、その横にわずかながら蓼科山の左側が、南には中山峠方面に延びる重畳たる山並みが

望まれる。

滑落しないよう注意しながら岩を下って高見石小屋前に戻った。

予定した丸山は、山頂まで上がっても展望が得られそうにないので、往復するのは止め

て白駒池に下ることにする。帰路は、高見石小屋の左側から下る往路より傾斜の緩やかな

ルートとし、13時15分に出発した。

「高見石周辺案内図」の横から「白駒池・麦草峠」「丸山・渋の湯」の道標に従い北に向

かう。往路で会った登山者の言っていたように、確かに傾斜は緩やかで登山道も幅広い。

でも、昨日雨が降ったのか、ところどころに水たまりがあり、濡れぬように注意しなが

ら進むところもあった。

倒れた木の根元が、長年経過してみせる姿。

上り同様、トウヒやシラビソなどに覆われた林間を少しずつ下り、白駒荘と駐車場への

十字路に出た。そのまま直進して少し進むと高見石から先に下った小学生群と行き交い、

すぐ先の白駒池北岸に青苔荘(せいたいそう)がある。

湖岸にはボート乗り場の短い突堤があり、湖面の南西に白駒荘と、背後の緩やかなピー

クにある高見石が望まれる。

湖岸の木道に沿って白駒荘に向かって進み、往路の道に出て折り返すように往路を戻り、

14時45分に白駒池駐車場に着いた。

総合案内所で土産物を求めたりパンフレットをもらったりする。気温は24℃に上がっ

ていた。

帰路も往路と同じ道を戻ることにする。麦草峠の手前にある無料駐車場のトイレを借り、

15時13分に帰途につく。メルヘン街道を下って県道などを通過して、諏訪南ICから

中央自動車道に入る。

往路同様に釈迦堂PAでトイレタイムを取ったが、渋滞情報で小仏トンネル付近から30

㎞の渋滞で3時間以上かかる見込みとのことで、勝沼ICで下りて国道20号に入る。

しばらくは順調だったが大月市内に入り渋滞となり、国道もかなり時間がかかりそう。

私の乗ったKさんの車は、Nさんの車と分かれて小菅村に通じる国道139号を進むこと

にした。

大月の岩殿山の横から入って行くと、行き違いがやっとの狭いところもある。住宅が途

絶えて山間に入るとヘヤピンカーブが続き、少しずつ高度を上げて深城ダムの横を通過し、

さらに上がって標高1,250mの松尾峠でようやく小菅村に入る。

薄暗くなった峠を下り、奥多摩湖の深山橋を渡って国道411号青梅街道に合した。

JR青梅線青梅駅には20時25分頃着き、皆さんに分かれ青梅線で帰路についた。

(天気 晴、距離 4.5㎞、地図(1/2.5万) 蓼科、歩行地 長野県佐久穂町、小海町、

歩数 8,400、累積標高差 約430m)

にほんブログ村