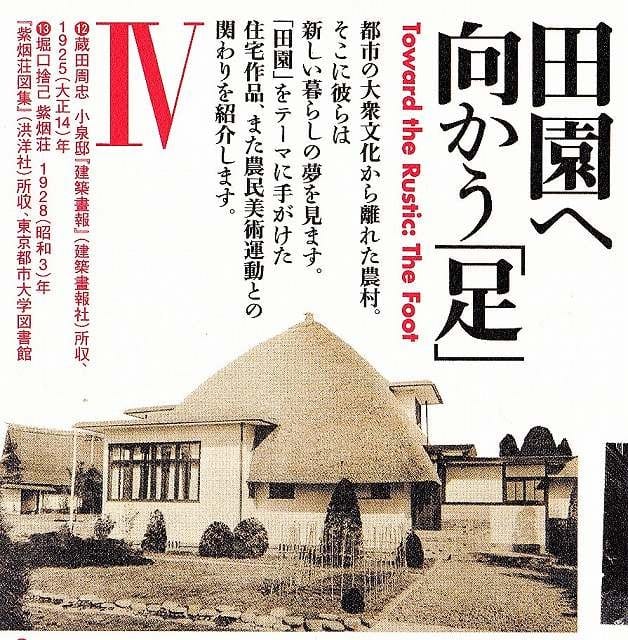

2021年4月15日(木)

新型コロナウィルスの感染拡大が再び顕著になり、東京23区内には3日前の12日か

ら「まん延防止等重点措置」が適用されたが、近くに職場があった頃から通院している、

JR品川駅東口の歯科医院から定期検診の連絡が来たので出かけた。

都内に出かけるのは、同じ医院へ治療に行った昨年12月8日(火)以来の4か月ぶり。

鉄道を利用するのも1月19日(火)に市内の2駅だけの乗車以来なので、約2か月近い

間隔があった。

12時30分頃に治療は終わった。コロナが怖いので直帰するつもりだったが、好天で

新緑が気持ち良いので、近くの芝浦中央公園の新緑や花を眺め、隣の品川ゲートウェイ駅

まで回ってみることにした。

品川駅東口に近い街路樹の新緑やハナミズキの花。

街路樹と近くの高層ビルとの対比も面白い。

近くのT字路を、ダックスフント犬より胴長の感じの乗用車が2台通過した。

車に疎い私は、こんなに胴長の乗用車を見たのは初めて。

品川駅東口の北東側にある、品川シーズンテラスと呼ぶところにあるタワービルに入り、

2階までエスカレーターで上がって北側に抜ける。

北側一帯は、都の水再生センター(下水処理場)の上に設けられた港区立芝浦中央公園

の広い空間になっていて、新緑やツツジ、ハナミズキなどが多い。

周辺のビル群

園路のツツジなど見ながら北に向かう。

中ほどの大きなハナミズキは花いっぱい。

芝生や樹木の新緑も気持ち良い。

振り返り見るタワービル↑とアネックスビル↓

生け垣になっている木の、細い小さな花

タワービルを背にした柳の新緑

東側は広い芝生地や植え込みにになっていて、その一角に噴水があった。

広場から望む北側のビル群

公園の中ほどには、湿性花園と呼ぶ池がある。

近くに咲くシランの群れ

その先にはフジも咲き出していた。

右折して東に向かう園路からの品川駅東口方面のビル群

その園路沿いにはバラ園があるが、まだ咲く花はわずか。

左折して再び北への園路、右手にも広い芝生広場が。

その先で芝浦中央公園は終わり、少し下ってJR東海の新幹線車両基地からの引込線の

高架下に向かう。

高架橋の手前で左折して西へ、JR高輪ゲートウェイ駅と田町駅間の広い線路敷の下を

抜ける歩道に向かう。

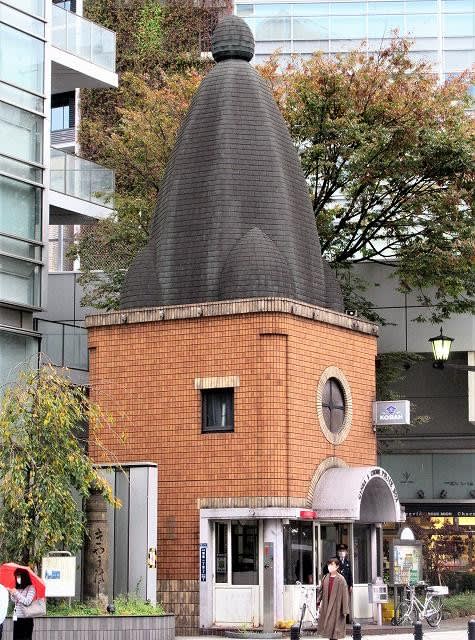

高輪橋架道橋と呼ぶ歩道の東側入口。

品川に職場があった頃は、ここをくぐって三田にある別の職場へよく出かけた。当時は

自動車も通行できたので、細い歩行帯を車に注意しながら通ったが、現在は歩行者道にな

っている。

西端近くは一部、上部が取り払われていた。

西側に抜けて第1京浜国道方面に上がる。

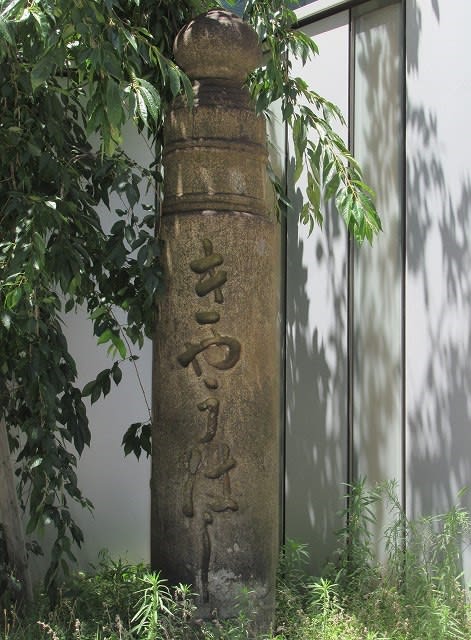

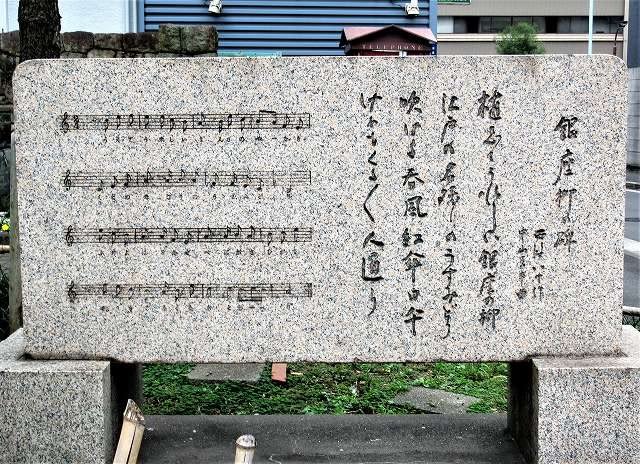

国道15号線・第1京浜国道沿いには江戸城の高輪大木戸跡(たかなわおおきどあと)

があり、国史跡となっている。

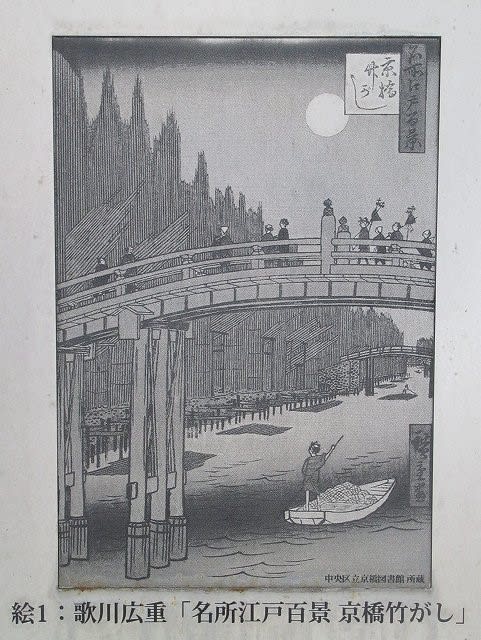

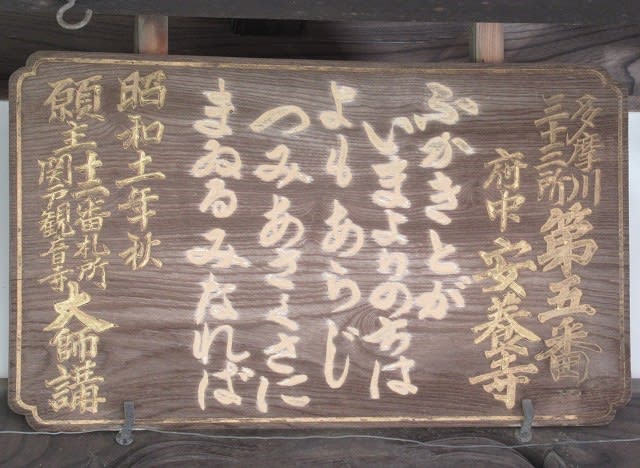

高輪大木戸後は、江戸中期の宝永7(1710)年に芝口門にたてられたのが起源で、

享保9(1724)年に現在地に移されたとか。

江戸の南の入口として道幅約6間(約10m)の旧東海道の両側に石垣を築き、夜は閉

めて通行止めとし、治安の維持と交通規制の機能を持っていたという。

京上り(きょうのぼり)、東下り(あずまくだり)、伊勢参りの旅人の送迎もここで行

われ、付近には茶屋などもあり、品川宿に至る海岸の景色も良く、月見の名所でもあった

ようだ。

当時のままの石垣

第1京浜国道↑は、南側の品川駅方向に向かって工事中。すぐ先の泉岳寺交差点を左折

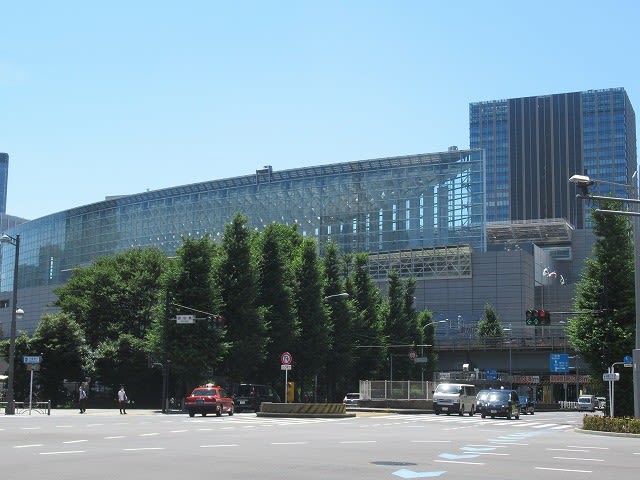

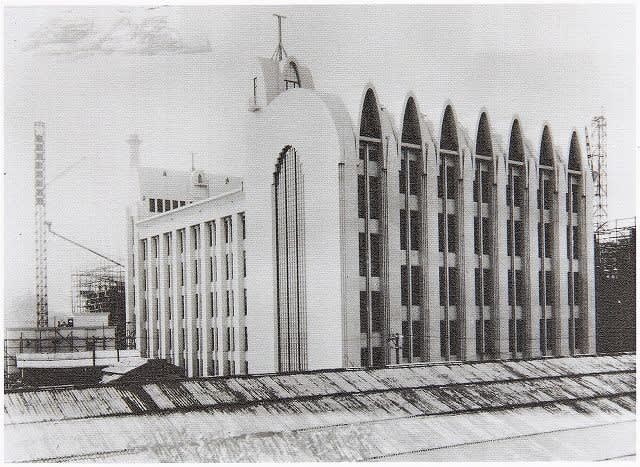

した辺りから望むJR高輪ゲートウェイ駅↓(塀とビルの間の横長の建造物)など。

この辺りから南東側一帯の広いエリアはJR東日本の車両基地跡で、現在「品川開発プ

ロジェクト」と呼ぶ大規模な再開発工事中。

港区三田3丁目、芝浦4丁目、港南2丁目、高輪2丁目にかけての一帯を4つの街区に

分けて工事中で、総面積は71,900㎡余りになるようで、令和7年7月31日完了予定

にて工事が進められている。

東南側、JR品川駅周辺のビル群

駅近くの交差点付近からの高輪ゲートウェイ駅

駅のそばから道路をまたぐ跨道橋に上がると、正面が駅改札口になる。

その跨道橋の北西側から、大規模な再開発中の品川プロジェクト4街区辺りが望まれる。

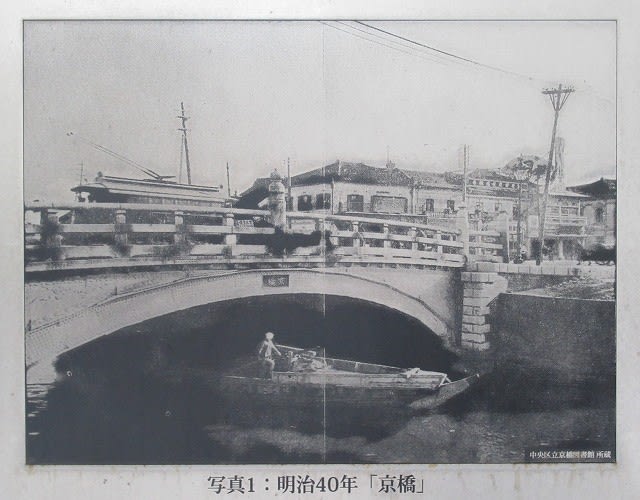

この再開発地では日本初の鉄道が新橋~横浜間で1872年に開通した際、海上に線路

を敷くために造られた「高輪築堤」の遺構が発掘され、その一部が4月10日に公開され

たことをテレビや11日(日)の新聞報道で知ったばかり。

今日ここに来たのは、その遺構が見えるのではないかと思ったから・・

肉眼では分かりにくいが、ズームアップしてみると遺構の一部と思われる石垣らしいの

が見えた。

日本の鉄道創成時の貴重な遺構なので、できるだけ長いエリアを保存して公開して欲し

いものだ。

2階正面の駅構内に入り、窓越しに望む北東側、田町方面。

正面、東側の展望

東南側、品川方面

13時50分頃、JR京浜東北線で東京駅方面に向かう。

アウトドアランキング

アウトドアランキング

にほんブログ村

新型コロナウィルスの感染拡大が再び顕著になり、東京23区内には3日前の12日か

ら「まん延防止等重点措置」が適用されたが、近くに職場があった頃から通院している、

JR品川駅東口の歯科医院から定期検診の連絡が来たので出かけた。

都内に出かけるのは、同じ医院へ治療に行った昨年12月8日(火)以来の4か月ぶり。

鉄道を利用するのも1月19日(火)に市内の2駅だけの乗車以来なので、約2か月近い

間隔があった。

12時30分頃に治療は終わった。コロナが怖いので直帰するつもりだったが、好天で

新緑が気持ち良いので、近くの芝浦中央公園の新緑や花を眺め、隣の品川ゲートウェイ駅

まで回ってみることにした。

品川駅東口に近い街路樹の新緑やハナミズキの花。

街路樹と近くの高層ビルとの対比も面白い。

近くのT字路を、ダックスフント犬より胴長の感じの乗用車が2台通過した。

車に疎い私は、こんなに胴長の乗用車を見たのは初めて。

品川駅東口の北東側にある、品川シーズンテラスと呼ぶところにあるタワービルに入り、

2階までエスカレーターで上がって北側に抜ける。

北側一帯は、都の水再生センター(下水処理場)の上に設けられた港区立芝浦中央公園

の広い空間になっていて、新緑やツツジ、ハナミズキなどが多い。

周辺のビル群

園路のツツジなど見ながら北に向かう。

中ほどの大きなハナミズキは花いっぱい。

芝生や樹木の新緑も気持ち良い。

振り返り見るタワービル↑とアネックスビル↓

生け垣になっている木の、細い小さな花

タワービルを背にした柳の新緑

東側は広い芝生地や植え込みにになっていて、その一角に噴水があった。

広場から望む北側のビル群

公園の中ほどには、湿性花園と呼ぶ池がある。

近くに咲くシランの群れ

その先にはフジも咲き出していた。

右折して東に向かう園路からの品川駅東口方面のビル群

その園路沿いにはバラ園があるが、まだ咲く花はわずか。

左折して再び北への園路、右手にも広い芝生広場が。

その先で芝浦中央公園は終わり、少し下ってJR東海の新幹線車両基地からの引込線の

高架下に向かう。

高架橋の手前で左折して西へ、JR高輪ゲートウェイ駅と田町駅間の広い線路敷の下を

抜ける歩道に向かう。

高輪橋架道橋と呼ぶ歩道の東側入口。

品川に職場があった頃は、ここをくぐって三田にある別の職場へよく出かけた。当時は

自動車も通行できたので、細い歩行帯を車に注意しながら通ったが、現在は歩行者道にな

っている。

西端近くは一部、上部が取り払われていた。

西側に抜けて第1京浜国道方面に上がる。

国道15号線・第1京浜国道沿いには江戸城の高輪大木戸跡(たかなわおおきどあと)

があり、国史跡となっている。

高輪大木戸後は、江戸中期の宝永7(1710)年に芝口門にたてられたのが起源で、

享保9(1724)年に現在地に移されたとか。

江戸の南の入口として道幅約6間(約10m)の旧東海道の両側に石垣を築き、夜は閉

めて通行止めとし、治安の維持と交通規制の機能を持っていたという。

京上り(きょうのぼり)、東下り(あずまくだり)、伊勢参りの旅人の送迎もここで行

われ、付近には茶屋などもあり、品川宿に至る海岸の景色も良く、月見の名所でもあった

ようだ。

当時のままの石垣

第1京浜国道↑は、南側の品川駅方向に向かって工事中。すぐ先の泉岳寺交差点を左折

した辺りから望むJR高輪ゲートウェイ駅↓(塀とビルの間の横長の建造物)など。

この辺りから南東側一帯の広いエリアはJR東日本の車両基地跡で、現在「品川開発プ

ロジェクト」と呼ぶ大規模な再開発工事中。

港区三田3丁目、芝浦4丁目、港南2丁目、高輪2丁目にかけての一帯を4つの街区に

分けて工事中で、総面積は71,900㎡余りになるようで、令和7年7月31日完了予定

にて工事が進められている。

東南側、JR品川駅周辺のビル群

駅近くの交差点付近からの高輪ゲートウェイ駅

駅のそばから道路をまたぐ跨道橋に上がると、正面が駅改札口になる。

その跨道橋の北西側から、大規模な再開発中の品川プロジェクト4街区辺りが望まれる。

この再開発地では日本初の鉄道が新橋~横浜間で1872年に開通した際、海上に線路

を敷くために造られた「高輪築堤」の遺構が発掘され、その一部が4月10日に公開され

たことをテレビや11日(日)の新聞報道で知ったばかり。

今日ここに来たのは、その遺構が見えるのではないかと思ったから・・

肉眼では分かりにくいが、ズームアップしてみると遺構の一部と思われる石垣らしいの

が見えた。

日本の鉄道創成時の貴重な遺構なので、できるだけ長いエリアを保存して公開して欲し

いものだ。

2階正面の駅構内に入り、窓越しに望む北東側、田町方面。

正面、東側の展望

東南側、品川方面

13時50分頃、JR京浜東北線で東京駅方面に向かう。

にほんブログ村

。

。