2008年6月7日(土)

「やまさん」こと山浦正昭さん企画の「関東百駅巡礼歩行」

第46番目は、東武野田線豊春(とよはる)駅の集合。ところ

が集合時刻の11時を過ぎても、かんじんのやまさんはやっ

てこない。

集まったいつものメンバー10人は、昼食地の慈恩寺で会

えるのではないかと期待し、11時10分に駅の北口を出た。

線路に沿って東に進み、アシの茂る古隅田川を越え、少し

先から森に覆われた古隅田野鳥の森に入った。

この森は、先ほど通過した古隅田川の古い堤防だったとこ

ろ。現在の隅田川とはかなり離れているが、江戸時代は、こ

のあたりを隅田川が流れていたらしい。

豊春中の西で野鳥の森は終わるが、その先もわずかな堤

防上に古隅田公園の緑陰が続く。

豊春中の北側を走る車道との三差路付近に、古い道しるべ

が立っていた。

「左かすかべ」「右こしがや」と記されていて、享和2年

(1802)の銘もあり、この道が当時の主街道だったこと

が知れる。

少し先には、移築された古い石橋があった。「やじま橋」

と呼び、元文2年(1737)に近くの古隅田川にかけられた

ものらしい。

古隅田公園の緑陰は、宮川小の南側までつづく。

宮川小の横から古隅田川を渡って住宅地の西に出た。古隅

田川に流入する小さい流れを暗渠(あんきょ)にした通学路で、

田園地帯を抜けている。

徳力小のそばの車道に出て北に向かうと、りっぱな本堂の

常源寺があった。

境内も、こぎれいに整えられている。

道路際に、明応3年(1494)銘という一石(いっせき)五輪

塔のあることが記されていたので、墓地や境内を探したが、

見つからなかった。

さらに進んで、岩槻北陵高の先にある坂東三十三観音第十

二番札所、慈恩寺に12時22分に着いた。

私は、1993年4月4日にカントリーウオークグループの第2

回例会で来て以来、15年ぶりになる。

坂東の札所だけあり、堂々たる本堂で鐘楼も大きい。境内

も広いが周囲は開放的で、西側の三差路際に小さめの山門

はあるが、南側は塀もない。

期待していたやまさんは姿を見せず、大きな藤棚の下で

昼食をした。

本堂の前には、ほかでは見たことがない南蛮鉄の灯籠が

あった。

天正17年(1589)に寄進されたものらしい。

寺の西にある屋敷の一角には、小さいかやぶき屋根の建物

が見える。

皆さんから漬け物や果物、菓子などの差し入れをいただき、

ゆっくり休憩。記念撮影をして13時15分に慈恩寺を出た。

岩槻北陵高の前まで戻り、田んぼのあぜ道を突っ切って

慈恩寺ゆかりの玄奘三蔵法師をまつる十三重塔に行く。

15年前にはなかった、唐風のりっぱな山門ができていた。

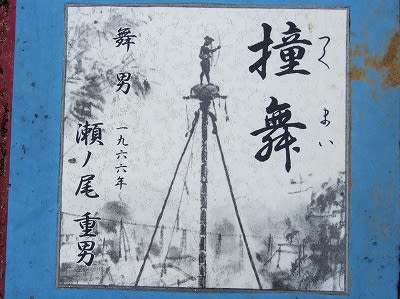

これが十三重塔。長らく不明だった玄奘三蔵法師の霊骨が

昭和17年に中国・南京で発見され、日本にも分骨贈与され

たのをまつるため、十三重塔を慈恩寺で昭和25年(1950)

に建立したのだという。

岩槻北陵高の北東側には、慈恩寺親水公園があり、池の

対岸には釣り人の姿も見られた。

もう少しすると、スイレンの花も見られるのだろうか。

公園から北へ、慈恩寺集落から裏慈恩寺集落へと進み、貝

塚団地を抜けると、広々とした田園地帯に出た。

今まで蒸し暑かったが、田んぼに吹く風はさわやかで気持ち

よい。向こうに見える内牧公園の森に向かい、田園を横切る。

内牧公園の中ほど、フィールドアスレチックや、以前カントリ

ーウオークグループの忘年例会で芋煮をしたことのあるバー

ベキュー場付近の広場で休憩する。

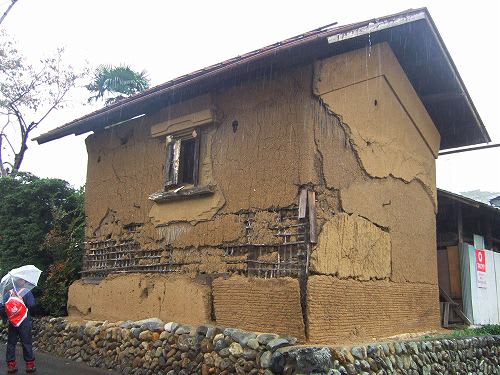

駐車場を過ぎ、さらに南東方向に向かって公園を縦断する

林間を進むと、古代遺跡の付近に、復元家屋のような建物が

幾つかあった。

公園の南端近くから東に抜け、栄町2丁目から3丁目、梅田

の田園地帯を横断し、東武伊勢崎線北春日部駅に15時42分

に着いた。

(参加 10人、天気 晴、距離 10㎞、地図(1/2.5万) 岩槻、

歩行地 春日部市、さい たま市岩槻区)

「やまさん」こと山浦正昭さん企画の「関東百駅巡礼歩行」

第46番目は、東武野田線豊春(とよはる)駅の集合。ところ

が集合時刻の11時を過ぎても、かんじんのやまさんはやっ

てこない。

集まったいつものメンバー10人は、昼食地の慈恩寺で会

えるのではないかと期待し、11時10分に駅の北口を出た。

線路に沿って東に進み、アシの茂る古隅田川を越え、少し

先から森に覆われた古隅田野鳥の森に入った。

この森は、先ほど通過した古隅田川の古い堤防だったとこ

ろ。現在の隅田川とはかなり離れているが、江戸時代は、こ

のあたりを隅田川が流れていたらしい。

豊春中の西で野鳥の森は終わるが、その先もわずかな堤

防上に古隅田公園の緑陰が続く。

豊春中の北側を走る車道との三差路付近に、古い道しるべ

が立っていた。

「左かすかべ」「右こしがや」と記されていて、享和2年

(1802)の銘もあり、この道が当時の主街道だったこと

が知れる。

少し先には、移築された古い石橋があった。「やじま橋」

と呼び、元文2年(1737)に近くの古隅田川にかけられた

ものらしい。

古隅田公園の緑陰は、宮川小の南側までつづく。

宮川小の横から古隅田川を渡って住宅地の西に出た。古隅

田川に流入する小さい流れを暗渠(あんきょ)にした通学路で、

田園地帯を抜けている。

徳力小のそばの車道に出て北に向かうと、りっぱな本堂の

常源寺があった。

境内も、こぎれいに整えられている。

道路際に、明応3年(1494)銘という一石(いっせき)五輪

塔のあることが記されていたので、墓地や境内を探したが、

見つからなかった。

さらに進んで、岩槻北陵高の先にある坂東三十三観音第十

二番札所、慈恩寺に12時22分に着いた。

私は、1993年4月4日にカントリーウオークグループの第2

回例会で来て以来、15年ぶりになる。

坂東の札所だけあり、堂々たる本堂で鐘楼も大きい。境内

も広いが周囲は開放的で、西側の三差路際に小さめの山門

はあるが、南側は塀もない。

期待していたやまさんは姿を見せず、大きな藤棚の下で

昼食をした。

本堂の前には、ほかでは見たことがない南蛮鉄の灯籠が

あった。

天正17年(1589)に寄進されたものらしい。

寺の西にある屋敷の一角には、小さいかやぶき屋根の建物

が見える。

皆さんから漬け物や果物、菓子などの差し入れをいただき、

ゆっくり休憩。記念撮影をして13時15分に慈恩寺を出た。

岩槻北陵高の前まで戻り、田んぼのあぜ道を突っ切って

慈恩寺ゆかりの玄奘三蔵法師をまつる十三重塔に行く。

15年前にはなかった、唐風のりっぱな山門ができていた。

これが十三重塔。長らく不明だった玄奘三蔵法師の霊骨が

昭和17年に中国・南京で発見され、日本にも分骨贈与され

たのをまつるため、十三重塔を慈恩寺で昭和25年(1950)

に建立したのだという。

岩槻北陵高の北東側には、慈恩寺親水公園があり、池の

対岸には釣り人の姿も見られた。

もう少しすると、スイレンの花も見られるのだろうか。

公園から北へ、慈恩寺集落から裏慈恩寺集落へと進み、貝

塚団地を抜けると、広々とした田園地帯に出た。

今まで蒸し暑かったが、田んぼに吹く風はさわやかで気持ち

よい。向こうに見える内牧公園の森に向かい、田園を横切る。

内牧公園の中ほど、フィールドアスレチックや、以前カントリ

ーウオークグループの忘年例会で芋煮をしたことのあるバー

ベキュー場付近の広場で休憩する。

駐車場を過ぎ、さらに南東方向に向かって公園を縦断する

林間を進むと、古代遺跡の付近に、復元家屋のような建物が

幾つかあった。

公園の南端近くから東に抜け、栄町2丁目から3丁目、梅田

の田園地帯を横断し、東武伊勢崎線北春日部駅に15時42分

に着いた。

(参加 10人、天気 晴、距離 10㎞、地図(1/2.5万) 岩槻、

歩行地 春日部市、さい たま市岩槻区)