2018年12月25日(火)

平成最後の天皇誕生日のおととい12月23日(日)と、きのう12月24日(月)夜

19時30分から、NHKテレビで「天皇 運命の物語」が放映されたので、ご覧になっ

た方もおられるかと思います。

このうちきのう12月24日(月)は「いつもふたりで」のサブタイトルで、ご結婚前

後から天皇即位までの期間の話題で、特に前半は皇太子殿下の妃殿下選びのことでかなり

の時間をとっていました。

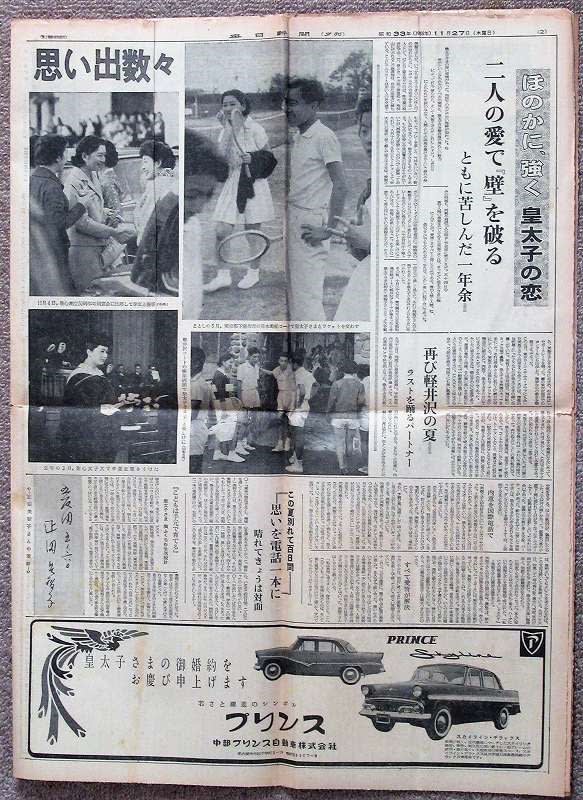

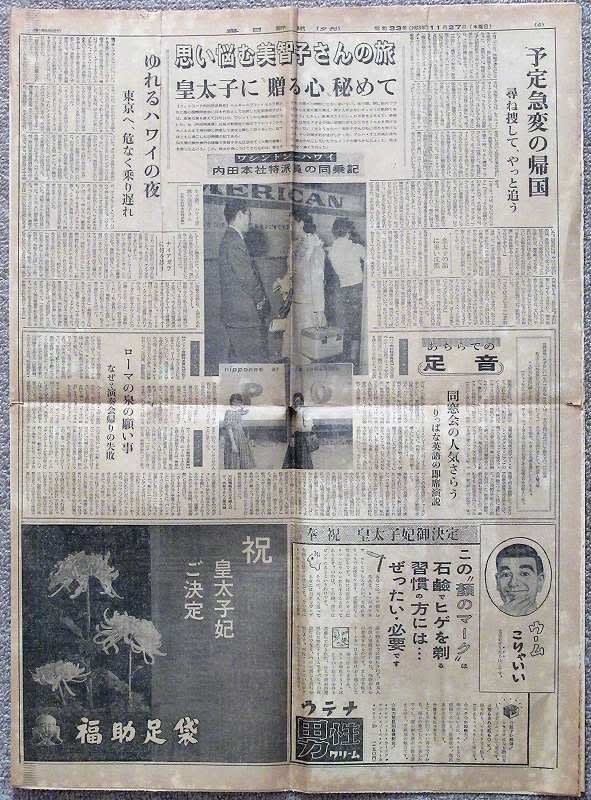

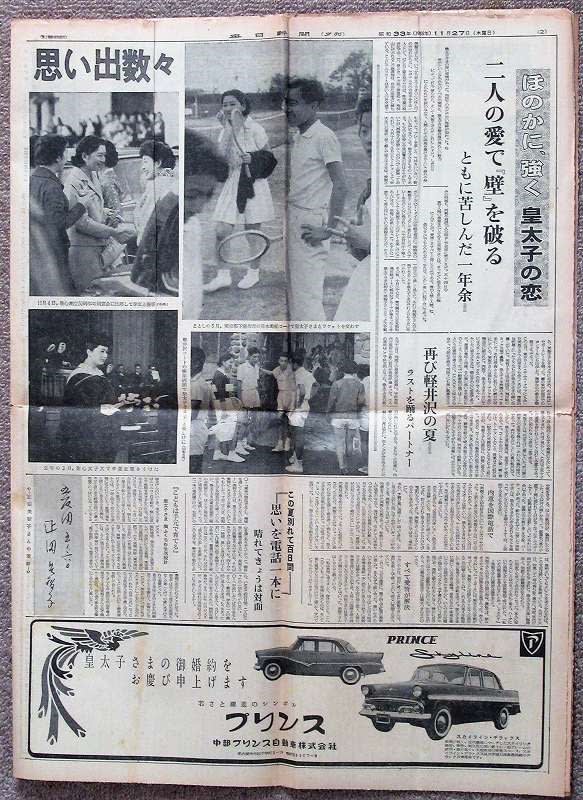

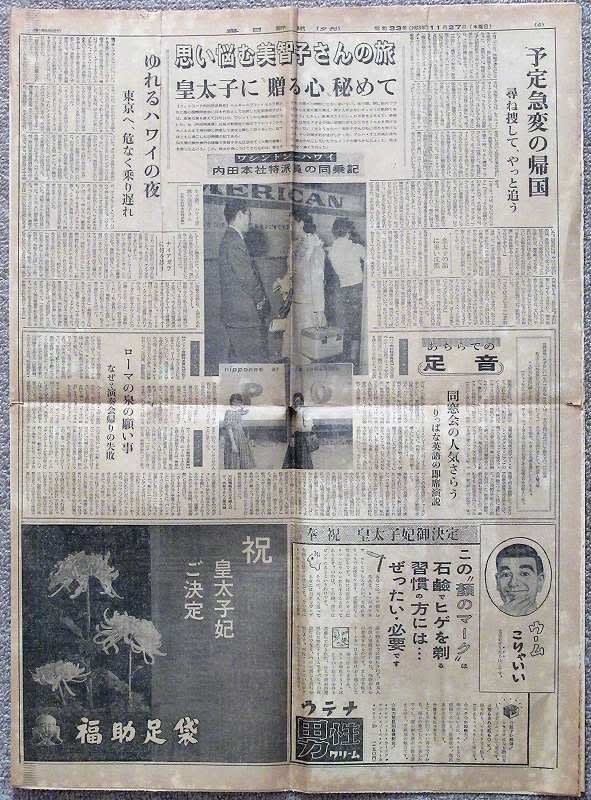

実は、皇太子殿下の婚約発表は、当ブログで前回紹介した東京タワー完成の日より、約

1か月前の昭和33(1958)年11月27日(木)のことでしたから、東京タワー完

成と同様、60年前になるのです。

当時私は、勤務先の研修期間があった三重県鈴鹿市で入寮しながら専門教育を受けてい

たのですが、昼食時のニュースでそのことを知ったのか、授業終了後の夕方に最寄り駅の

近鉄白子(しろこ)駅まで夕刊を買いに行った記憶がありました。

その新聞があるはずと思い昨夜探してみたら、古い新聞やアルバムをしまった段ボール

の中に見つかったので紹介します。

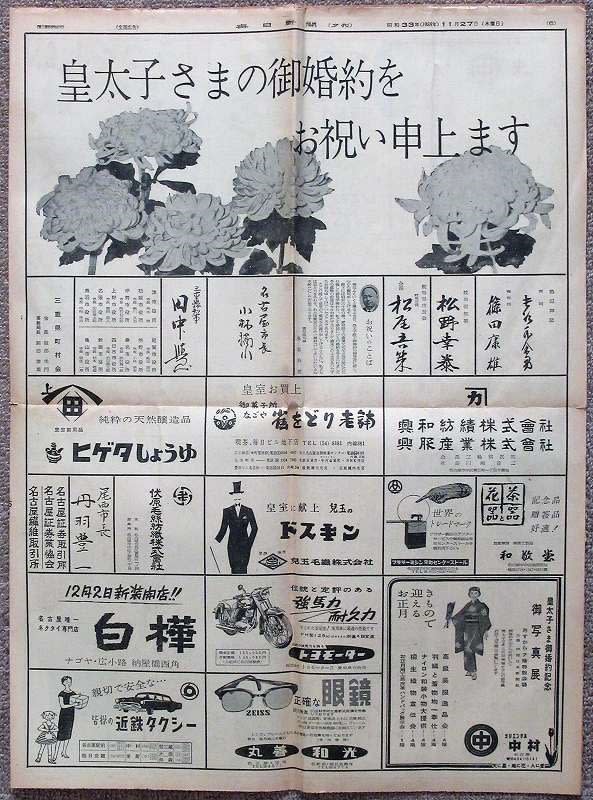

60年もたっているので頁によってはかなり黄ばんでおり、また1頁が1枚の写真なの

で本文は読めませんが、全体のイメージだけでもと思い今日の話題とすることにしました。

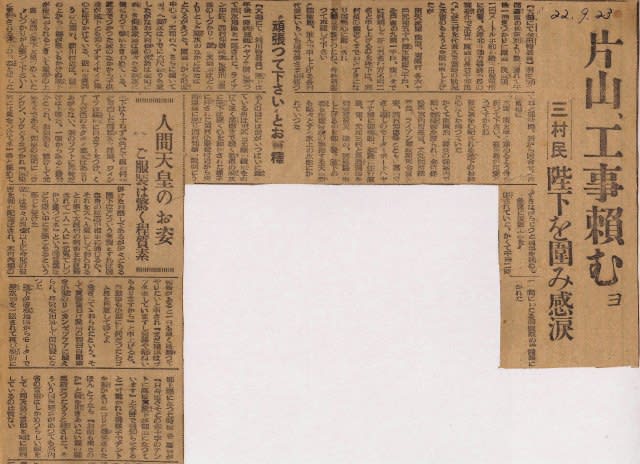

昭和34(1958)年11月27日(木) 毎日新聞中部本社第一夕刊から

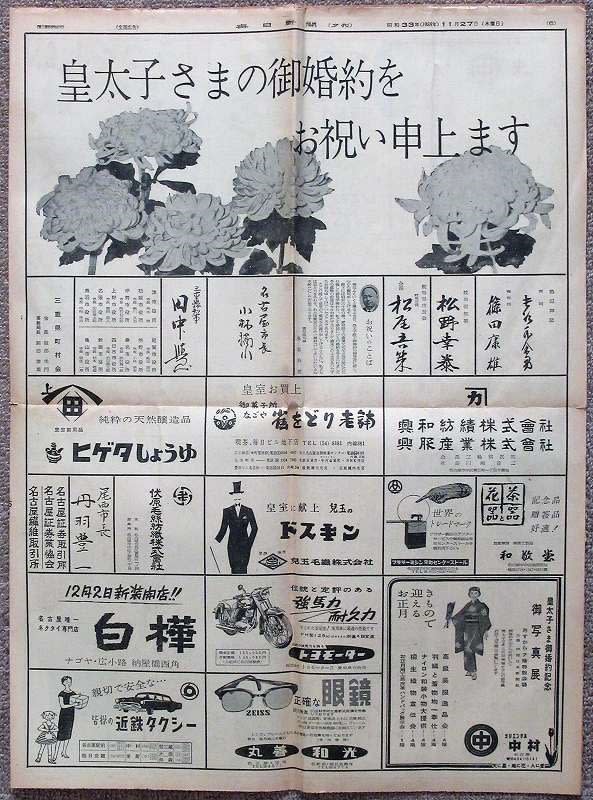

以上、1面から6面の広告までの全頁

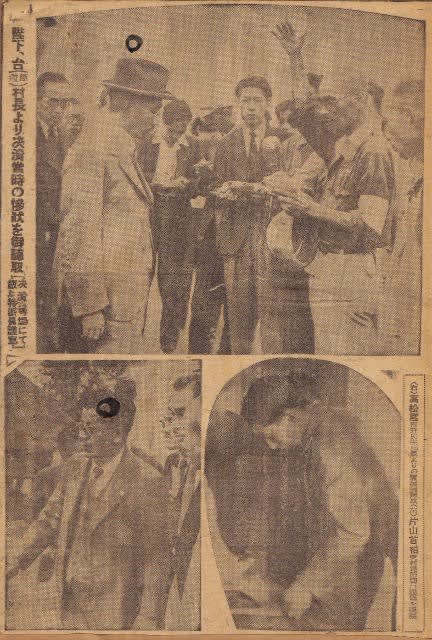

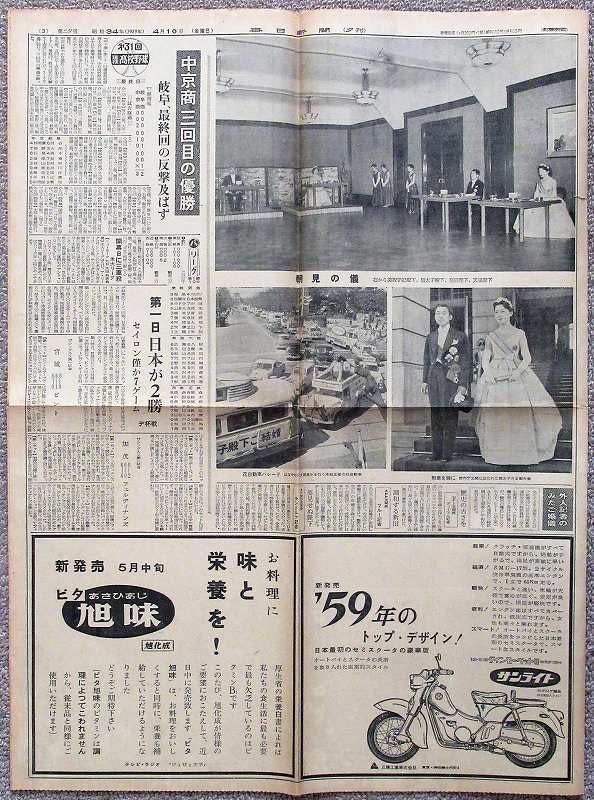

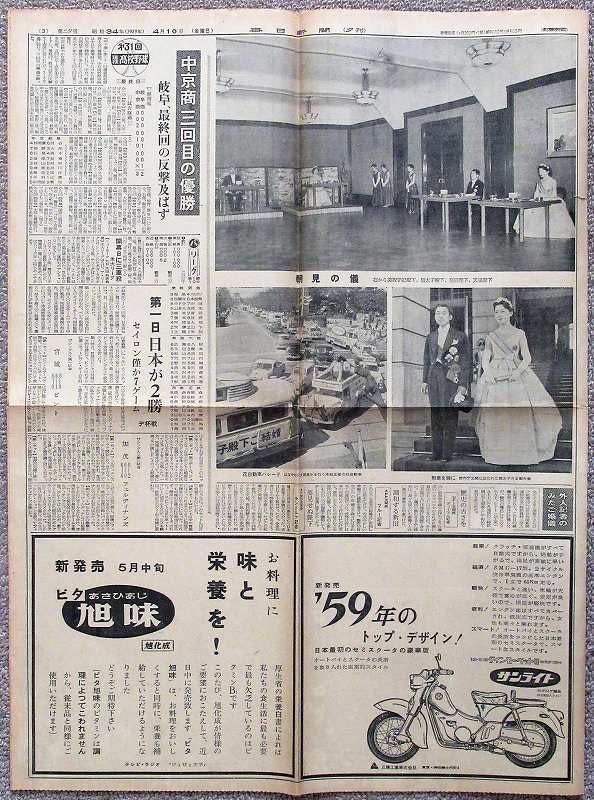

さらに、翌昭和34(1959)年4月10日(金)に行われたご結婚式の模様と、そ

のあとの馬車によるパレードの模様などを報じた当日の夕刊2紙もありましたので、その

一部を紹介します。

最初は結婚式の報道が主の朝日新聞東京本社版夕刊から

第1面

第3面

第4面と5面

第7面

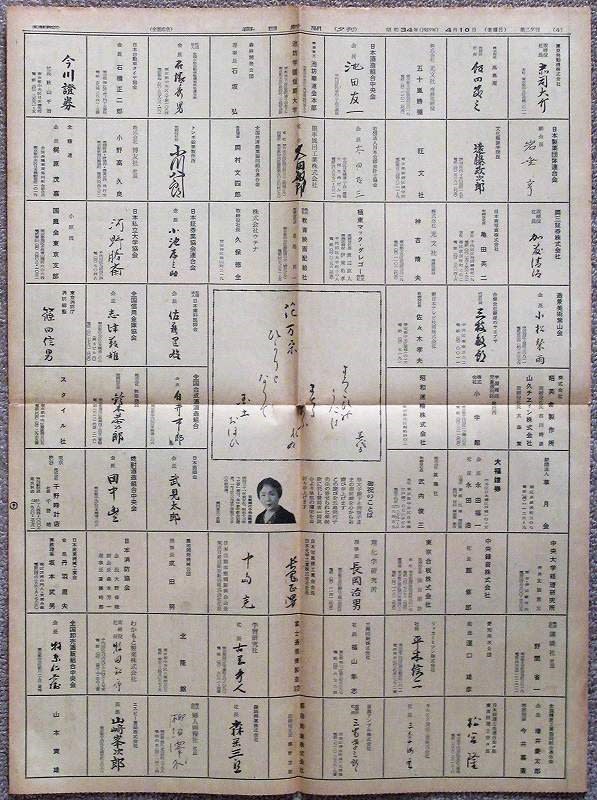

次はパレードを中心にした毎日新聞東京本社版第二夕刊から

第1面

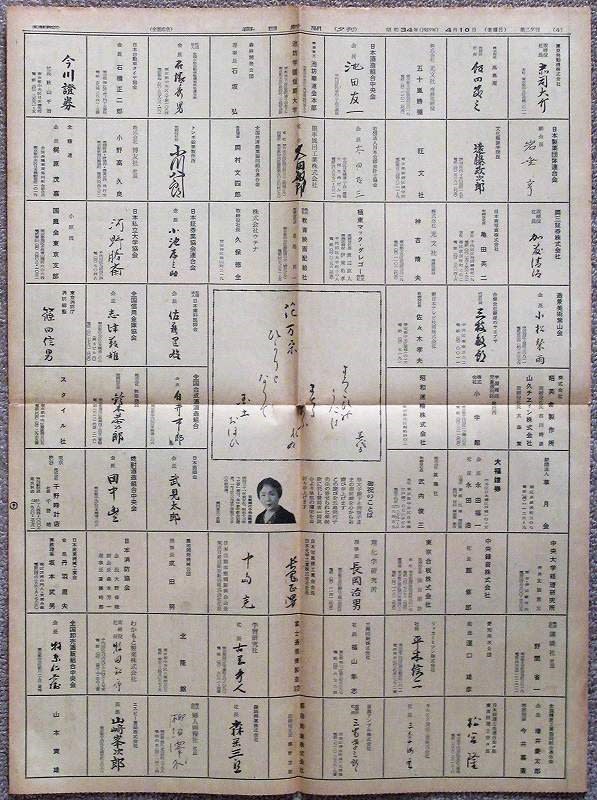

第2面

第3面

第4面の祝賀広告

この日は休日となったので、私もパレードを見に出かけて通過する写真を1枚だけ撮り、

持っているはずですが、その所在は今のところ不明です。

これらのことをご存じの方は、もう少なくとも70歳以上の方ではないでしょうか…。

関東地方ランキング

関東地方ランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

平成最後の天皇誕生日のおととい12月23日(日)と、きのう12月24日(月)夜

19時30分から、NHKテレビで「天皇 運命の物語」が放映されたので、ご覧になっ

た方もおられるかと思います。

このうちきのう12月24日(月)は「いつもふたりで」のサブタイトルで、ご結婚前

後から天皇即位までの期間の話題で、特に前半は皇太子殿下の妃殿下選びのことでかなり

の時間をとっていました。

実は、皇太子殿下の婚約発表は、当ブログで前回紹介した東京タワー完成の日より、約

1か月前の昭和33(1958)年11月27日(木)のことでしたから、東京タワー完

成と同様、60年前になるのです。

当時私は、勤務先の研修期間があった三重県鈴鹿市で入寮しながら専門教育を受けてい

たのですが、昼食時のニュースでそのことを知ったのか、授業終了後の夕方に最寄り駅の

近鉄白子(しろこ)駅まで夕刊を買いに行った記憶がありました。

その新聞があるはずと思い昨夜探してみたら、古い新聞やアルバムをしまった段ボール

の中に見つかったので紹介します。

60年もたっているので頁によってはかなり黄ばんでおり、また1頁が1枚の写真なの

で本文は読めませんが、全体のイメージだけでもと思い今日の話題とすることにしました。

昭和34(1958)年11月27日(木) 毎日新聞中部本社第一夕刊から

以上、1面から6面の広告までの全頁

さらに、翌昭和34(1959)年4月10日(金)に行われたご結婚式の模様と、そ

のあとの馬車によるパレードの模様などを報じた当日の夕刊2紙もありましたので、その

一部を紹介します。

最初は結婚式の報道が主の朝日新聞東京本社版夕刊から

第1面

第3面

第4面と5面

第7面

次はパレードを中心にした毎日新聞東京本社版第二夕刊から

第1面

第2面

第3面

第4面の祝賀広告

この日は休日となったので、私もパレードを見に出かけて通過する写真を1枚だけ撮り、

持っているはずですが、その所在は今のところ不明です。

これらのことをご存じの方は、もう少なくとも70歳以上の方ではないでしょうか…。

関東地方ランキング

関東地方ランキング