2020年7月25日(土)

新型コロナウィルスが今年の世界を変えなければ、昨日は東京オリンピック開会式の日

でしたが、世界の現状を見ると1年後の開催も危ぶまれる状況です。

一方今月は、九州を初めとして集中豪雨による洪水など「令和2年7月豪雨」と名付け

られた大雨による災害が各地で発生しましt。

中でも、最初に報じられた3週間前の7月4日(土)早朝からの熊本県球磨川沿いの氾

濫などによる被害が特に大きかったように思います。

この球磨川沿いには私は訪れたことがありませんが、中心都市の人吉と聞いて、先ず思

い出したのがプロ野球巨人の川上哲治(てつはる)選手でした。

川上選手は1938年から1958年までの現役時代(戦時中の1943~5を除く)

には「打撃の神様」と呼ばれ、日本プロ野球史上初の2千本安打を達成した強打者で、首

位打者5回、本塁打王2回、打点王3回、最多安打6回など輝かしい成績を達成しました。

ほかに、シーズン打率3割以上12回は歴代3位タイ、打率ベストテン入り15回は歴

代3位、8年連続打率3割以上は歴代2位タイ、通算猛打賞194回は歴代2位、日本シ

リーズ通算打率3割6分5厘は歴代1位、2千本安打達成1646試合目は史上最速など

の記録も残しています。

さらに引退後は、巨人の監督として1961年~1974年の通算14年で11回の優

勝、その中1965~1973年には不滅の9連覇を成し遂げ、日本シリーズ優勝11回

は歴代最多であり、54歳で引退後は少年野球の育成やNHKの野球解説者としても知ら

れ、2013年10月に93歳で亡くなられました。

監督として9連覇した最初の年、昭和40(1965)年に野球殿堂入りしています。

その川上さんは、大正9(1920)年3月に熊本県球磨郡大村(現在の人吉市南泉田

町)の生まれなので今年は生誕100年になり、今回の豪雨で大きな被害を受けた人吉市

の中心部、人吉城を挟んだ球磨川右岸から300mほどのところが生家だったようです。

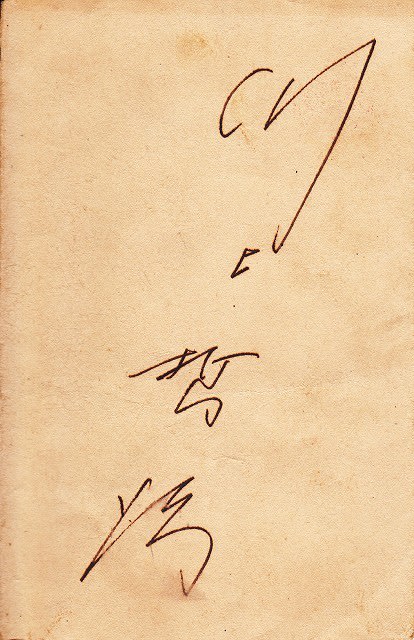

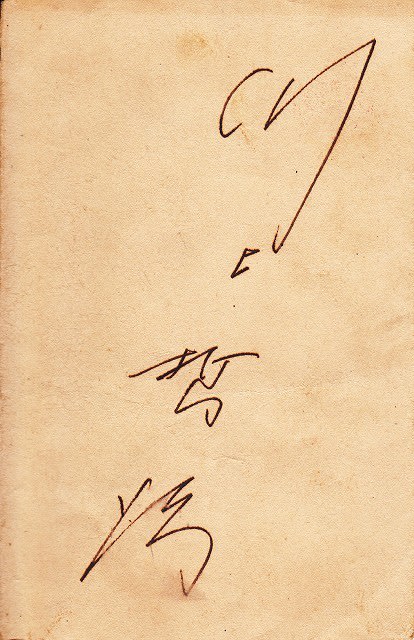

その後もあちこちでの豪雨被害の報道が続く中、わが家周辺も雨の日が多いので古い資

料整理などをしていたところ、昭和26(1951)年にもらった川上哲治さんなどのサ

イン入り葉書がみつかりました。

当時は現在のような厳しいプライバシー問題などは無く、人気の野球選手の住所が少年

雑誌などに掲載されていたので、往復葉書で依頼するとサインして返信してもらえたので

した。

ちなみにこの年、1951(昭和26)年の川上選手の成績は、打率3割7分7厘で首

位打者を獲得しており、出塁率4割5分もリーグ最高、さらにシーズン三振数6もリーグ

最少で現在も最少三進数日本タイ記録になっているようです。

川上選手のほかに、同じ年にもらったプロ野球選手4人のサイン入り葉書がありました。

これは大島信雄投手、1921年生まれでで岐阜商業から慶應義塾大学に入り、戦中戦

後の慶応大のエース兼5番打者や卒業後の都市対抗では大塚産業のエースとして活躍し、

1950年に29歳でプロ野球松竹ロビンスに入団しました。

2リーグに分裂した初年に20勝4敗、防御率2.03を記録してセ・リーグ初の最優

秀防御率、最高勝率、新人王のタイトルに輝き、2リーグ分立後の初のリーグ優勝に貢献

しました。

なお、29歳での新人王獲得は史上最年長で、この記録は現在も破られていないようで

す。

文面は、「今年も是非御声援下さい お互いに確(しっか)りやりませう 松竹 大島

信雄」と記されています。

サインをもらった1951年は15勝13敗、防御率2.74を記録しており、翌年か

ら中日ドラゴンスに移籍して1955年まで通算6年の選手生活後は、テレビやラジオの

解説者や評論家として活躍しました。

次は坪内道典(つぼうちみちのり)外野手、1914年生まれで1936年に大東京軍

の結成に参加して後に選手権監督を務め、戦後の1946年から1951年までゴールド

スター金星から中日ドラゴンスに移籍し、中日では助監督兼選手として通算15年の選手

生活を送りました。

はがきの文面には、「諸君のご声援のうちに既に第八節の試合も終了致しました お望

みのサインを送ります」と記されています。

坪内選手は、1941年と42年に盗塁王、1946年~1951年の6年連続で四球

数リーグ最高を記録しており、1948年9月に日本プロ野球最初の1000試合出場と

1000本安打を達成し、この年には25試合連続安打も記録しています。

サインををもらった1951年は選手生活最後の年ですが、試合数113と二塁打28

本、四球数14はリーグ最高でした。

引退後は中日監督、西鉄のヘッドコーチと一軍打撃コーチなどを務め、1992年に野

球殿堂入りしています。

ちなみに、坪内選手には声援とサインお願いのはがきを出したのに対し、自らはがきで

返信してもらったもの。ほかの選手には全部往復葉書でした。

これは藤本英雄投手、1918年生まれで日本プロ野球史上初の完全試合を達成、通算

防御率1.90,シーズン19完封、通算勝率6割9分7厘の日本記録保持者で、投手5

冠、シーズン防御率0点台、史上最年少監督(25歳)も務め、1976年に野球殿堂入

りしています。

ほかにノーヒットノーラン2回、6試合連続完封勝利、62イニング連続無失点、投手

としてシーズン7本塁打なども記録している大投手です。

最後は平山菊二(ひらやまきくじ)選手、1918年9月生まれで、下関商業学校(現

在の下関商業高校)校時代には2学年下に藤本英雄投手がいたようです。

1937年に巨人に入って戦前戦後の巨人軍で外野手として活躍し、ホームラン性の打

球を外野フェンスによじ登ってキャッチするのを得意としていて、「塀際の魔術師」と呼

ばれました。

前年の1950年に郷里下関を本拠とする大洋ホエールズに移籍し、1953年まで

12年の選手生活を送り、1950年にはプロ野球記録の外野手シーズン最多捕殺24を

記録しています。

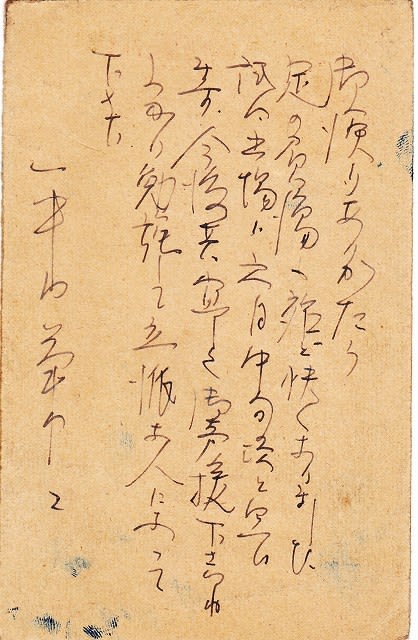

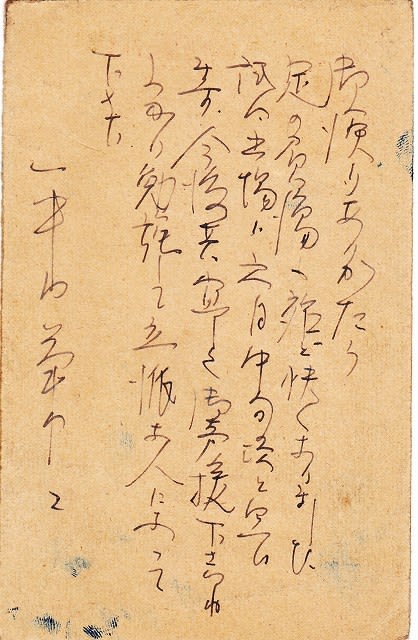

平山選手はこの年シーズン当初にけがをして負傷欠場中で、そのお見舞いとサイン依頼

のはがきを出したので、その返信としてもらったものでした。

文面は、「御便りありがたう 足の負傷も殆ど快くなりました 試合出場は六月中旬頃

と思います 今後共宜しく御声援下さいね しっかり勉強して立派な人になって下さい」

と記されていて、表面の消印は昭和26年4月28日になっています。

だが記録を見ると、この年の平山選手の出場試合は3試合で、4打席無安打なので代打

出場にとどまったようです。

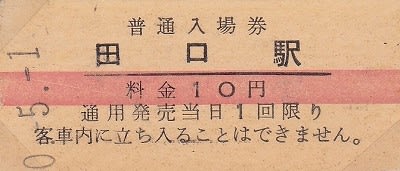

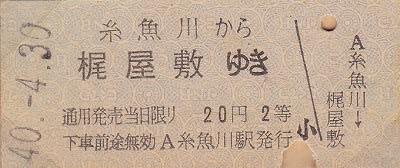

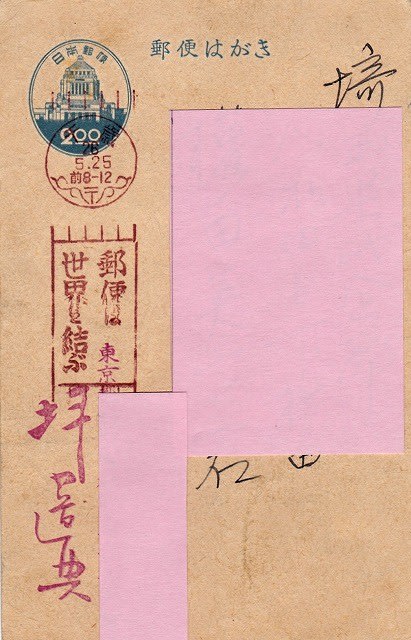

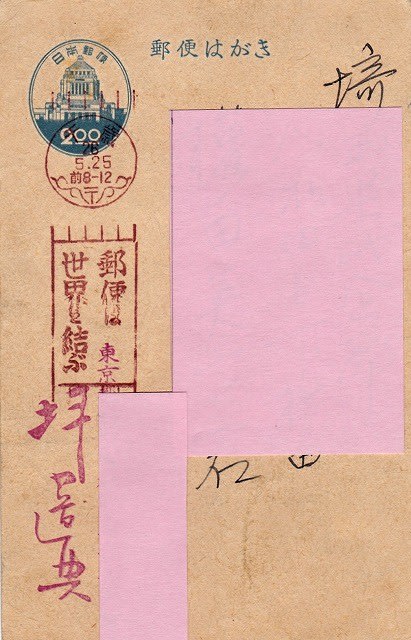

ちなみに当時の郵便はがきの料金は2円でした。下は坪内道典選手からのもので、消印

は(昭和)26(1951)年5月25日です。現在の郵便料金は63円なので、当時よ

り31.5倍になっていることになります。

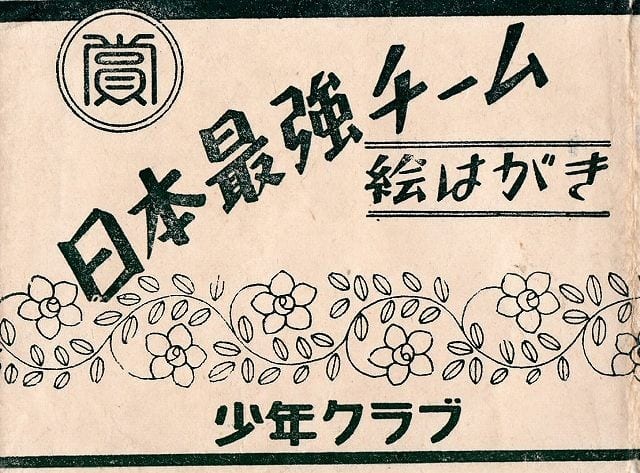

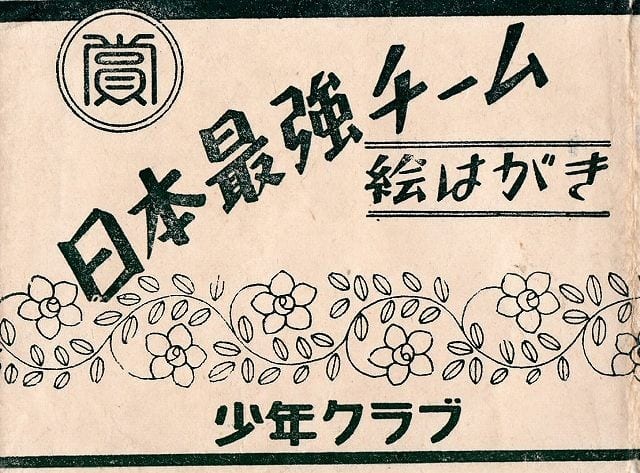

なお、同じ頃に月刊の少年雑誌「少年クラブ」の懸賞に当選してもらった、「日本最強

チーム絵はがき」がありました。

当時のプロ野球選手のベストナインともいうべき9人を3枚の絵はがきにしたものです

が、外野手3人の絵はがきはなくなっていました。

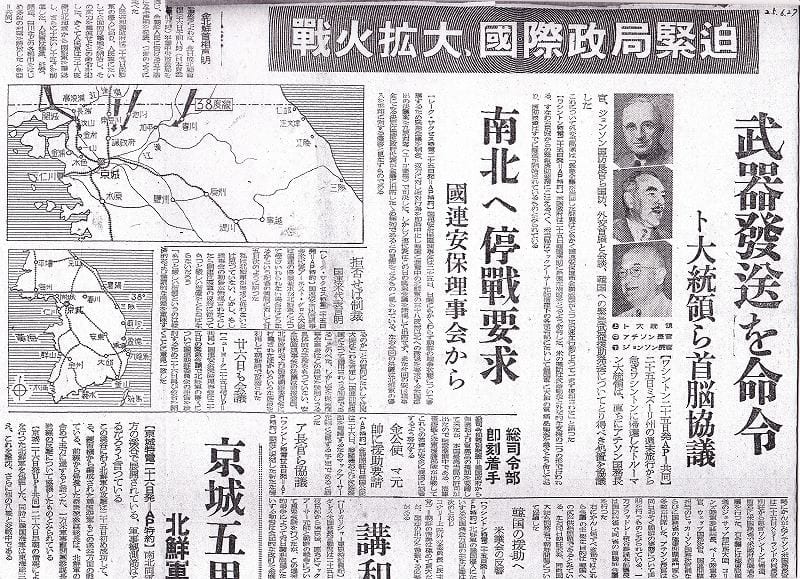

参考までにもう一つ、別のスクラップブックに貼ってあった新聞記事の裏面にあった前

年の1950年度セ・リーグ成績と打撃ベストテンの表。

11月5日までの記録なので、あと1節か2節くらいでリーグ戦終了という終盤の記録。

打撃ベストテンの常連だった川上選手の名がありませんが、この年の打撃成績は3割8厘

だったので、ベストテンにはもう少しの記録で入ってないようです。

もう69~70年も前のことなので、全選手の名前をご存じの方はわずかでしょうね。

にほんブログ村

にほんブログ村

人気ブログランキング

新型コロナウィルスが今年の世界を変えなければ、昨日は東京オリンピック開会式の日

でしたが、世界の現状を見ると1年後の開催も危ぶまれる状況です。

一方今月は、九州を初めとして集中豪雨による洪水など「令和2年7月豪雨」と名付け

られた大雨による災害が各地で発生しましt。

中でも、最初に報じられた3週間前の7月4日(土)早朝からの熊本県球磨川沿いの氾

濫などによる被害が特に大きかったように思います。

この球磨川沿いには私は訪れたことがありませんが、中心都市の人吉と聞いて、先ず思

い出したのがプロ野球巨人の川上哲治(てつはる)選手でした。

川上選手は1938年から1958年までの現役時代(戦時中の1943~5を除く)

には「打撃の神様」と呼ばれ、日本プロ野球史上初の2千本安打を達成した強打者で、首

位打者5回、本塁打王2回、打点王3回、最多安打6回など輝かしい成績を達成しました。

ほかに、シーズン打率3割以上12回は歴代3位タイ、打率ベストテン入り15回は歴

代3位、8年連続打率3割以上は歴代2位タイ、通算猛打賞194回は歴代2位、日本シ

リーズ通算打率3割6分5厘は歴代1位、2千本安打達成1646試合目は史上最速など

の記録も残しています。

さらに引退後は、巨人の監督として1961年~1974年の通算14年で11回の優

勝、その中1965~1973年には不滅の9連覇を成し遂げ、日本シリーズ優勝11回

は歴代最多であり、54歳で引退後は少年野球の育成やNHKの野球解説者としても知ら

れ、2013年10月に93歳で亡くなられました。

監督として9連覇した最初の年、昭和40(1965)年に野球殿堂入りしています。

その川上さんは、大正9(1920)年3月に熊本県球磨郡大村(現在の人吉市南泉田

町)の生まれなので今年は生誕100年になり、今回の豪雨で大きな被害を受けた人吉市

の中心部、人吉城を挟んだ球磨川右岸から300mほどのところが生家だったようです。

その後もあちこちでの豪雨被害の報道が続く中、わが家周辺も雨の日が多いので古い資

料整理などをしていたところ、昭和26(1951)年にもらった川上哲治さんなどのサ

イン入り葉書がみつかりました。

当時は現在のような厳しいプライバシー問題などは無く、人気の野球選手の住所が少年

雑誌などに掲載されていたので、往復葉書で依頼するとサインして返信してもらえたので

した。

ちなみにこの年、1951(昭和26)年の川上選手の成績は、打率3割7分7厘で首

位打者を獲得しており、出塁率4割5分もリーグ最高、さらにシーズン三振数6もリーグ

最少で現在も最少三進数日本タイ記録になっているようです。

川上選手のほかに、同じ年にもらったプロ野球選手4人のサイン入り葉書がありました。

これは大島信雄投手、1921年生まれでで岐阜商業から慶應義塾大学に入り、戦中戦

後の慶応大のエース兼5番打者や卒業後の都市対抗では大塚産業のエースとして活躍し、

1950年に29歳でプロ野球松竹ロビンスに入団しました。

2リーグに分裂した初年に20勝4敗、防御率2.03を記録してセ・リーグ初の最優

秀防御率、最高勝率、新人王のタイトルに輝き、2リーグ分立後の初のリーグ優勝に貢献

しました。

なお、29歳での新人王獲得は史上最年長で、この記録は現在も破られていないようで

す。

文面は、「今年も是非御声援下さい お互いに確(しっか)りやりませう 松竹 大島

信雄」と記されています。

サインをもらった1951年は15勝13敗、防御率2.74を記録しており、翌年か

ら中日ドラゴンスに移籍して1955年まで通算6年の選手生活後は、テレビやラジオの

解説者や評論家として活躍しました。

次は坪内道典(つぼうちみちのり)外野手、1914年生まれで1936年に大東京軍

の結成に参加して後に選手権監督を務め、戦後の1946年から1951年までゴールド

スター金星から中日ドラゴンスに移籍し、中日では助監督兼選手として通算15年の選手

生活を送りました。

はがきの文面には、「諸君のご声援のうちに既に第八節の試合も終了致しました お望

みのサインを送ります」と記されています。

坪内選手は、1941年と42年に盗塁王、1946年~1951年の6年連続で四球

数リーグ最高を記録しており、1948年9月に日本プロ野球最初の1000試合出場と

1000本安打を達成し、この年には25試合連続安打も記録しています。

サインををもらった1951年は選手生活最後の年ですが、試合数113と二塁打28

本、四球数14はリーグ最高でした。

引退後は中日監督、西鉄のヘッドコーチと一軍打撃コーチなどを務め、1992年に野

球殿堂入りしています。

ちなみに、坪内選手には声援とサインお願いのはがきを出したのに対し、自らはがきで

返信してもらったもの。ほかの選手には全部往復葉書でした。

これは藤本英雄投手、1918年生まれで日本プロ野球史上初の完全試合を達成、通算

防御率1.90,シーズン19完封、通算勝率6割9分7厘の日本記録保持者で、投手5

冠、シーズン防御率0点台、史上最年少監督(25歳)も務め、1976年に野球殿堂入

りしています。

ほかにノーヒットノーラン2回、6試合連続完封勝利、62イニング連続無失点、投手

としてシーズン7本塁打なども記録している大投手です。

最後は平山菊二(ひらやまきくじ)選手、1918年9月生まれで、下関商業学校(現

在の下関商業高校)校時代には2学年下に藤本英雄投手がいたようです。

1937年に巨人に入って戦前戦後の巨人軍で外野手として活躍し、ホームラン性の打

球を外野フェンスによじ登ってキャッチするのを得意としていて、「塀際の魔術師」と呼

ばれました。

前年の1950年に郷里下関を本拠とする大洋ホエールズに移籍し、1953年まで

12年の選手生活を送り、1950年にはプロ野球記録の外野手シーズン最多捕殺24を

記録しています。

平山選手はこの年シーズン当初にけがをして負傷欠場中で、そのお見舞いとサイン依頼

のはがきを出したので、その返信としてもらったものでした。

文面は、「御便りありがたう 足の負傷も殆ど快くなりました 試合出場は六月中旬頃

と思います 今後共宜しく御声援下さいね しっかり勉強して立派な人になって下さい」

と記されていて、表面の消印は昭和26年4月28日になっています。

だが記録を見ると、この年の平山選手の出場試合は3試合で、4打席無安打なので代打

出場にとどまったようです。

ちなみに当時の郵便はがきの料金は2円でした。下は坪内道典選手からのもので、消印

は(昭和)26(1951)年5月25日です。現在の郵便料金は63円なので、当時よ

り31.5倍になっていることになります。

なお、同じ頃に月刊の少年雑誌「少年クラブ」の懸賞に当選してもらった、「日本最強

チーム絵はがき」がありました。

当時のプロ野球選手のベストナインともいうべき9人を3枚の絵はがきにしたものです

が、外野手3人の絵はがきはなくなっていました。

参考までにもう一つ、別のスクラップブックに貼ってあった新聞記事の裏面にあった前

年の1950年度セ・リーグ成績と打撃ベストテンの表。

11月5日までの記録なので、あと1節か2節くらいでリーグ戦終了という終盤の記録。

打撃ベストテンの常連だった川上選手の名がありませんが、この年の打撃成績は3割8厘

だったので、ベストテンにはもう少しの記録で入ってないようです。

もう69~70年も前のことなので、全選手の名前をご存じの方はわずかでしょうね。

人気ブログランキング