昨日は、土砂降りの中、京都を歩く会の友人たちと予約していた

「京都迎賓館」の一般公開に訪れた。

京都迎賓館は、海外からの賓客をお迎えする為、

2005年、京都1200年の伝統技術と現代の技術を融合し、建てられた。

そのひとつひとつをガイドして頂きながら味わってきた。

正面玄関の扉は樹齢700年の欅の一枚板が使用され、

扉の引手には組紐をモチーフとして有線七宝が施されている。

正面玄関前に広がる前庭には、山口県産徳山石が敷き詰められ、建物を築地塀が取り囲む。

ザーザー降りの雨だったので、前庭に出れず、建物全体を撮るのを失念・・

控室として使用されている

「聚楽の間」

釘などの金物を一切使わない京指物を用いた安楽椅子は幅広でゆったり。

シートは西陣織

中央の飾り台は、漆と螺鈿、竹工芸と職人の技術の粋が詰まってる。

台の上の竹工芸の花かごも人間国宝作家のもの。

接遇時には、花が生けられるのだそう。

飾り台、竹工芸の装飾のこの細やかさ。

釘隠しは「千代結び」をモチーフに、人と人、国と国との結び付き、友好の心が込められたもの。

部屋をつなぐ回廊の床板には欅が用いられ、ヒールなどで傷つくことがないよう表面には特殊な加工がされているという。

本美濃紙を用いた障子からやわらかい光が通る。

回廊にぽつぽつと置かれた行燈は、京指物で組まれたもの。

折り紙をモチーフとしているそう。

晩餐会の待合として使用されている「夕映の間」

青磁色の壁や水面を表す段通がさわやかな部屋。

東面には、比叡山を月が照らす様子を綴織りで織った「比叡月映」

西面には、「愛宕夕照」の綴織り

いずれも日本画のような趣だが、近寄って見るとやはり織物。

天井の照明は、天井を照らした反射光で照らされた間接照明で、光がやわらか。

カクテルパーティー時には、星空のような照明にもなるのだそう。

又「比叡月映」の壁面は、可動式になっていて、前進させることで、後方にスペースができ、控え室として使用することも可能なのだとか。

春夏秋冬を表す蒔絵と螺鈿で彩られた飾り台。

回廊から見える池のある庭園には、さまざまな歴史的由緒のある石が使用されていた。

迎賓館の中で最も広い「藤の間」へ。

39種の草花が綴織りで描かれた壁面飾り、「麗花」が圧巻の美しさ。

歓迎の花言葉を持つ藤の花、菊や朝顔、芙蓉、桔梗・・

ありとあらゆる花々の競演。

床に敷かれた段通には歓迎を表す藤の花が散った様子がデザインされている。

更に驚いたのは、この天井照明。

本美濃紙と京指物が用いられた照明は可動式で、なんと15パターンも形が変化するのだとか。

動画で、下に下りてくる様子が見れた。

藤の間には、舞や能、箏など日本の伝統文化紹介の為に舞台も設えられている。

その舞台扉には金箔とプラチナ箔が使用された「截金」(きりかね)といわれる伝統技能が用いられていて、繊細なラインがとても美しかった。

室内の間仕切りなどに使用する「几帳」

こちらにも羅織物や京縫いや組紐などの伝統技能が用いられている。

飾り金具なども、結びつきを表したデザイン。

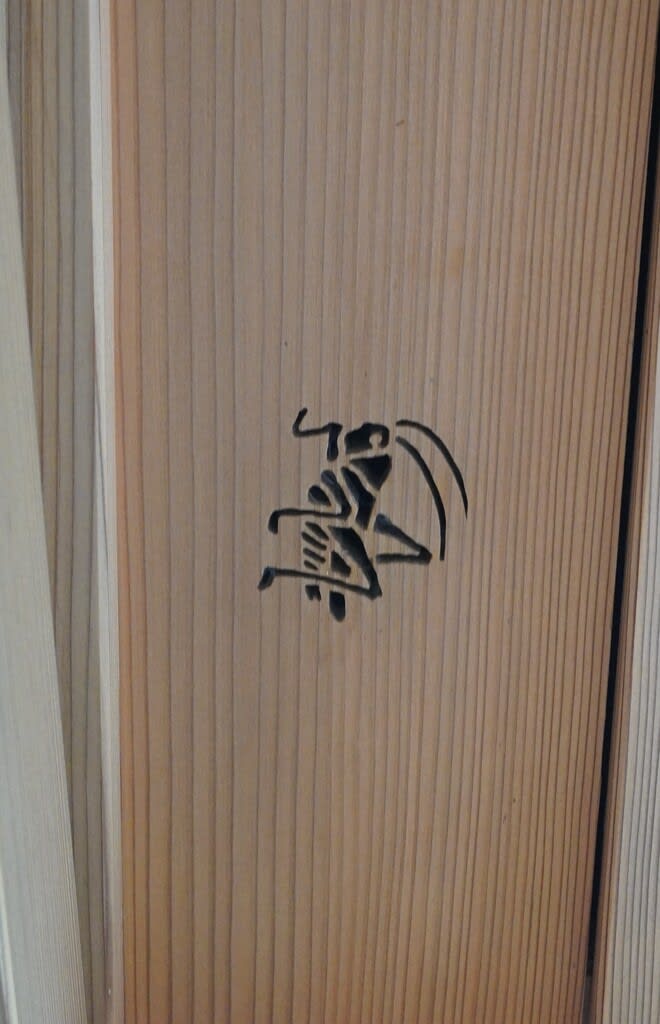

東西の建物をつなぐ廊橋

吉野杉が使用された廊橋の船底天井の四隅には、ちょうちょやトンボ、コオロギなどの昆虫の透かし彫りが入っていて可愛い。

廊橋から眺める庭園。

池の一部は、水田をイメージした根引き草が植えられている。

建物の屋根はニッケルとステンレスが使用され、むくり屋根に。

錦鯉が放たれ、

海外からの賓客にはこちらの和舟で、日本伝統文化の舟遊びを楽しんでもらうのだそう。風流だなあ。

船底天井に路地風の設えのされた通路。

京指物の灯篭が並ぶ。

「桐の間」は、和の晩餐室で、正座に慣れない外国人の賓客の為に、掘りごたつ式になっており、全長12mの漆の一枚仕上げのテーブルに、五七の桐の蒔絵が施された座椅子が並ぶ。

天井には吉野杉の一枚板が貼られ、聚楽壁に、五七の桐の文様の入った唐紙などで設えられている。

釘隠しも五七の桐。

次の間では舞や箏の演奏が行われる為に、ライトが仕組まれ、

欄間には「截金」の装飾が施され、欄間の裏と表で

太陽と月のモチーフが表されている。

桐の間から望む庭園風景。

たっぷり90分、見どころが多すぎてやや急ぎ足だったが、

現代の日本の最高峰の伝統工芸技術が詰まった美しい美術館のような迎賓館を堪能することができた~