毎年、11月の終わりになると

私の通っていた幼稚園の行事を思い出す。

それは「マリア様のおみやげ」と呼ばれた。

「マリア様のおみやげ」とは幼児相手の言葉であって、実際は

供え物を持って幼稚園に行く日であった。

「マリア様のおみやげ」には、いくつかの条件があり

注意点がワラ半紙に刷られて配布された。

1・食べ物であること

2・わざわざ買わず、家にある物

3・古い物はいけない

4・腐りやすい物はいけない

5・調理した物はいけない

6・園児が気になるのでお菓子はいけない

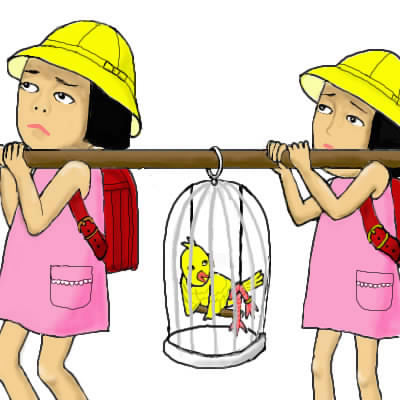

7・登園時に幼児の力で運べる重さと大きさの物

ざっとこんなところ。

私が4才、妹が3才で同時に入園した年‥

このプリントを見た家族は当惑した。

全注意点を見事クリアしたおみやげを見つけるのは、至難の技だ。

何を持って行けば、おみやげとして認められるのか‥

家族会議は重ねられた。

難関は、2の『わざわざ買わず、家にある物』。

『家にある物』という表現に、我が家の大人たちは頭をひねった。

マリア様のおみやげを幼稚園へ持って行く日が迫った頃

父から画期的な提案がもたらされる。

「2〜3日前に買って家に置いとけば

家にある物、ということになるのでは?」

この提案は、即座に採用された。

では何を買えばいいのだろう‥ということになる。

文面を読む限り、幼稚園が望んでいるのは果物のような気がする‥

という結論に達し、祖父がさっそくバナナを買って来た。

ここで母が物言いをつける。

「バナナは庭に成らないわ」

あまりにも不自然過ぎると言うのだ。

そこで祖父、今度は柿を買って来た。

「秋だから、柿を持って来る子供は多いはず。

あんまり同じような物ばかりでは‥」

やっぱり母は気に入らない。

ミカンも同じ理由で却下され、祖父は彼の好物、干し柿へと触手を伸ばす。

「調理した物はいけないと書いてあるわ」

誰よりも生真面目な母は、バッサリ。

「干すのは調理か?」

「生じゃないんだから、広い意味で言えば調理じゃないの?」

祖父と母は言い合いをしていたが、しょぼくれた干し柿は

私の持って行きたい物ではなかったため却下。

「もういい!私が探す!」

母はそう言って、近所の果物屋へ行った。

そして買って来たのは、インドりんご。

やはりこれといった物は見つからなかったらしい。

インドりんごというのはりんごの品種の名前で、当時の流行だった。

それまで主流だった硬くて酸っぱい紅玉種のりんごとは異なり

ダイナミックに大きくて酸味が少なく、果肉が柔らかい。

入れ歯の年寄りも、乳歯が怪しくなってきた子供も食べられるため

母のお気に入りでもあった。

「インドりんご!」

祖父はせせら笑う。

「インドだぞ!インドのりんごが庭に成るもんか」

庭に成らないという理由でバナナを却下された復讐だったが

母は無視して、私と妹にこれを2個ずつ持って行くようにと言った。

私は3個を希望したが、当時はスーパーのレジ袋なんか無く

何でも茶色の紙袋に入れて持ち運んだため、安定感に乏しかった。

妹が抱えて歩けるのは2個が限界。

小さい彼女を不甲斐なく思った。

インドりんごは我が家で2日間寝かされ

私と妹はそれを幼稚園へ持って行った。

園児たちがそれぞれ持ってきた供え物は先生が受け取り、講堂の床に集められる。

キリスト系の幼稚園だったので、仏前ではなくマリア像の前に捧げられるのだ。

芋や野菜もあったが、やはり柿とミカンが圧倒的に多かった。

その中で、私と妹が持ち込んだインドりんごの赤い色は美しかった。

礼拝の時、それを眺めてうっとりした。

私が気に入ったということで、翌年からもインドりんごに決定。

山と積まれた「マリア様のおみやげ」は

園長先生たちクリスチャンの手によって孤児院へと運ばれると

牧師様のお話で聞いた。

我々園児がマリア様におみやげを持って行くのではなく

マリア様が孤児院の子供たちに贈るので、マリア様のおみやげと呼ぶそうだ。

園長先生のお話によると、孤児院は山のてっぺんにあり

険しい崖の道を車で登って届けるのだという。

そんな怖い場所に、孤児たちが本当に住んでいるのだろうか‥

4才の私は、この疑問に苦しんだ。

「お届けしたら、孤児院のお世話をする人たちが

“もう食べ物が無くなって、困っていたんですよ”

と言って、とても喜んでくださいました」

後日、園長先生の報告を聞いた私は、ますます苦しんだ。

だって芋と野菜が少しで、果物ばっかり‥

孤児はそれでお腹がいっぱいになるのだろうか‥

マリア様のおみやげが届いた時は食べられても

あとの日は、お腹をすかせて泣いているのだろうか‥

私も孤児になったら、そうなるのだろうか‥

4才の頭と心は締め付けられた。

そこで苦しい胸の内を父に打ち明ける。

「そんなわけないじゃん。

ごはんは毎日食べないと死んでしまうよ」

父は笑い、決定的な事実を述べた。

「車で行けるような近くに孤児院はありゃせん」

後で父は、母に小言を言われていた。

罪状は「口の軽い子供に本当のことを言った」というものだった。

私の通っていた幼稚園の行事を思い出す。

それは「マリア様のおみやげ」と呼ばれた。

「マリア様のおみやげ」とは幼児相手の言葉であって、実際は

供え物を持って幼稚園に行く日であった。

「マリア様のおみやげ」には、いくつかの条件があり

注意点がワラ半紙に刷られて配布された。

1・食べ物であること

2・わざわざ買わず、家にある物

3・古い物はいけない

4・腐りやすい物はいけない

5・調理した物はいけない

6・園児が気になるのでお菓子はいけない

7・登園時に幼児の力で運べる重さと大きさの物

ざっとこんなところ。

私が4才、妹が3才で同時に入園した年‥

このプリントを見た家族は当惑した。

全注意点を見事クリアしたおみやげを見つけるのは、至難の技だ。

何を持って行けば、おみやげとして認められるのか‥

家族会議は重ねられた。

難関は、2の『わざわざ買わず、家にある物』。

『家にある物』という表現に、我が家の大人たちは頭をひねった。

マリア様のおみやげを幼稚園へ持って行く日が迫った頃

父から画期的な提案がもたらされる。

「2〜3日前に買って家に置いとけば

家にある物、ということになるのでは?」

この提案は、即座に採用された。

では何を買えばいいのだろう‥ということになる。

文面を読む限り、幼稚園が望んでいるのは果物のような気がする‥

という結論に達し、祖父がさっそくバナナを買って来た。

ここで母が物言いをつける。

「バナナは庭に成らないわ」

あまりにも不自然過ぎると言うのだ。

そこで祖父、今度は柿を買って来た。

「秋だから、柿を持って来る子供は多いはず。

あんまり同じような物ばかりでは‥」

やっぱり母は気に入らない。

ミカンも同じ理由で却下され、祖父は彼の好物、干し柿へと触手を伸ばす。

「調理した物はいけないと書いてあるわ」

誰よりも生真面目な母は、バッサリ。

「干すのは調理か?」

「生じゃないんだから、広い意味で言えば調理じゃないの?」

祖父と母は言い合いをしていたが、しょぼくれた干し柿は

私の持って行きたい物ではなかったため却下。

「もういい!私が探す!」

母はそう言って、近所の果物屋へ行った。

そして買って来たのは、インドりんご。

やはりこれといった物は見つからなかったらしい。

インドりんごというのはりんごの品種の名前で、当時の流行だった。

それまで主流だった硬くて酸っぱい紅玉種のりんごとは異なり

ダイナミックに大きくて酸味が少なく、果肉が柔らかい。

入れ歯の年寄りも、乳歯が怪しくなってきた子供も食べられるため

母のお気に入りでもあった。

「インドりんご!」

祖父はせせら笑う。

「インドだぞ!インドのりんごが庭に成るもんか」

庭に成らないという理由でバナナを却下された復讐だったが

母は無視して、私と妹にこれを2個ずつ持って行くようにと言った。

私は3個を希望したが、当時はスーパーのレジ袋なんか無く

何でも茶色の紙袋に入れて持ち運んだため、安定感に乏しかった。

妹が抱えて歩けるのは2個が限界。

小さい彼女を不甲斐なく思った。

インドりんごは我が家で2日間寝かされ

私と妹はそれを幼稚園へ持って行った。

園児たちがそれぞれ持ってきた供え物は先生が受け取り、講堂の床に集められる。

キリスト系の幼稚園だったので、仏前ではなくマリア像の前に捧げられるのだ。

芋や野菜もあったが、やはり柿とミカンが圧倒的に多かった。

その中で、私と妹が持ち込んだインドりんごの赤い色は美しかった。

礼拝の時、それを眺めてうっとりした。

私が気に入ったということで、翌年からもインドりんごに決定。

山と積まれた「マリア様のおみやげ」は

園長先生たちクリスチャンの手によって孤児院へと運ばれると

牧師様のお話で聞いた。

我々園児がマリア様におみやげを持って行くのではなく

マリア様が孤児院の子供たちに贈るので、マリア様のおみやげと呼ぶそうだ。

園長先生のお話によると、孤児院は山のてっぺんにあり

険しい崖の道を車で登って届けるのだという。

そんな怖い場所に、孤児たちが本当に住んでいるのだろうか‥

4才の私は、この疑問に苦しんだ。

「お届けしたら、孤児院のお世話をする人たちが

“もう食べ物が無くなって、困っていたんですよ”

と言って、とても喜んでくださいました」

後日、園長先生の報告を聞いた私は、ますます苦しんだ。

だって芋と野菜が少しで、果物ばっかり‥

孤児はそれでお腹がいっぱいになるのだろうか‥

マリア様のおみやげが届いた時は食べられても

あとの日は、お腹をすかせて泣いているのだろうか‥

私も孤児になったら、そうなるのだろうか‥

4才の頭と心は締め付けられた。

そこで苦しい胸の内を父に打ち明ける。

「そんなわけないじゃん。

ごはんは毎日食べないと死んでしまうよ」

父は笑い、決定的な事実を述べた。

「車で行けるような近くに孤児院はありゃせん」

後で父は、母に小言を言われていた。

罪状は「口の軽い子供に本当のことを言った」というものだった。