平成18年に60歳を迎える。六十と縦に書くと傘に鍋蓋(亠)を載せた形である。で、「かさぶた(六十)日録」

かさぶた日録

「壺石文」 中 6 (旧)八月五日(つづき)、六日

散歩道のアジサイが次々に花を咲かせている。この後、しばらく、アジサイの花が続く。

********************

「壺石文 中」の解読を続ける。

忘れにたり。昨日、重麿神主、早く大宮詣での帰りさに、大井川にて拾い得てけるなりけりとて、ちさき石の面白きを遠出て見せければ、詠みける長歌、

※ 大宮詣で(おおみやもうで)- ここで、大宮は伊勢神宮のことであろう。

打ち寄する、駿河の国の、空数う、大井川原の、

玉堅磐(かたしわ)を、旅路の苞(つと)と、手遊びに、袖に拾(ひり)いて、

持て来たる、石とし告(の)らす、この石を、見ればおむがし、

この石を、見れば懐かし、国遠く、隔りきにける、旅人我れは

※ 打ち寄する(うちよする)-(枕詞)「うちよする」の「する」と同音であることから、地名「駿河( するが)」にかかる。

※ 空数う(そらかぞう)-(枕詞)地名の「大津」「大坂」など「おほ」を語頭にもつ語にかかる。

※ 玉堅磐(かたしわ)- 堅い岩の美称。

※ 苞(つと)- その土地の産物。また、旅のみやげ。

※ 手遊び(てすさび)に - 手先で何気なく、また、気晴らしでする遊び。

※ おむがし -「うむがし」とも。よろこばしい。めでたい。

※ 隔る(へなる)- へだたる。また、遠く離れている。

菅雄さんは、陸奥の地で、思い掛けなく、大井川の石に出会って、第二の故郷、島田を偲んで、思い出ずるままに長歌を詠んだ。

こゝの殿人、下河辺の某郡奉行より、町奉行という役に移ろい進みけるよし聞いて、詠みてやりける。

蔭高き 里の名に負う 二本(ふたもと)の

松の常葉(ときわ)に 人の仰(あう)がん

六日、罷り申して発ち出でんとするに、主の詠みて出だせりける歌の返しに、

旅衣 恵みの露の 深見草

花咲く宿は 着つゝ訪わまし

※ 深見草(ふかみぐさ)- 牡丹(ぼたん)の別名。

牡丹を好みて、前栽に多く植えたりければなりけり。また、康英若子(わくご)に、

※ 若子(わくご)- 若い男子。また、若者をほめていう語。

旅衣 今日別れても 阿武(逢う)隈の

変わ(川)らず訪わん 立ち帰りつゝ

福島の駅まで来て宿る。

※ 福島の駅 - 福島宿。奥州街道の宿場で、現、福島県福島市の中心部にあった。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「壺石文」 中 5 (旧)八月三日(つづき)~ 五日

先週の木曜日、文学講座で掛川図書館に出かけた時、その近所のお宅でいっぱいに咲いていた花を写真に撮ってきた。名前を調べたところ、バラ・モーツァルトというツルバラの一種だという。病気に強く育てやすいらしい。

午前中に散髪屋に行く。髪を切りながら、店主と家庭菜園の話に花が咲いた。トマトの芽かきの話や、サツマイモのつるの処理や、枝豆は肥料をやり過ぎると葉ばかり繁って豆が出来ないなどと、素人の自分が講釈していた。

********************

「壺石文 中」の解読を続ける。

本宮の宿の人、松本の茂彦、七十の賀の歌人の、乞いければ、詠みて遣りける。この人の家の名を、うつゆうの屋、というとなん。

※ うつゆうの屋 - 屋号が「鬱憂」(気がふさがること、憂鬱)に通じることを、歌に詠み込んでいる。

千歳(ちとせ)経(へ)よ 家の名に負う うつゆう(鬱憂)の

空(むな)しかる世の 人な習いそ

※ な~そ - ~してくれるな。~しないでくれ。~するな。

また、題を探りて詠める。秋の祝いという事を、

刈りあげて 積めば俄かに 富草の

軒端に余る 小田の円(つぶ)ら屋

※ 富草(とみくさ)- 稲の古名。

秋の情、

秋去れば 影を頼みて 久方の

中なる里に 住まゝほしけれ

吉田ノ真琴という人のもとに、招かれて罷る。こゝの殿人ならんかし。堀ノ豊香 熊田ノ真弓などいう人、来合いて、諸ともに歌読む。庭中の虫といふ事を、

※ 殿人(とのびと)- 高貴な家の家人(けにん)。

想いあれや 葎(むぐら)の宿に 秋の来て

草の寝もせに 虫の鳴くなる

※ 葎(むぐら)- 広い範囲にわたって生い茂る雑草。

五日、勝依神主の家に、人々集いきて、歌詠む。都の月、

※ 勝依(かつより)-(前述)八幡、熊野両社の大宮司、大原石見ノ介勝依。

玉垂れの 垂れうち掛けて 澄み昇る

月に車の 声聞こゆらん

※ 玉垂れの(たまだれの)-(枕詞)御簾を垂れる意、またその編み目が透く意から、「たれ」「みす」「すける」などにかかる。

また、草花という題を採りて、

移りゆく 秋の嵯峨野の 夕風に

恨みて帰る 真葛尾薄(すすき)

※ 真葛尾(まくずお)-(植物)クズの先っぽ。

また、月前の琴、

澄める夜の 松の嵐か とばかりに

月に調(しら)ぶる 玉琴の声(音)

また、月前の筏、

仙川や 照る月影を 頼みつゝ

夕暮れかけて 下す筏師

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「壺石文」 中 4 (旧)八月二日、三日

「壺石文 中」の解読を続ける。

二日暁、起きて見るに、雲というもの空に見へず。西日の夕づく頃、重満(しげまろ)がり招かれて、行きて宿る。

※ がり(許)- ~の所へ。~の元へ。

※ 夕付く(ゆうづく)- 夕方になる。

三日、主の乞うまゝに、物したりける、栗の屋文集のはしがき、

やゝ肌寒き秋の間に訪れて、ほろ/\とこぼるゝ物は何ならんと、耳傾(かたぶ)けて遣り戸開けて見いだせば、庭の籬(まがき)に結い添えたる笹栗なりけり。こゝの事知れる人の物言うを聞けば、古しえに栗ヶ柵と言いし処はこのわたりなりとぞ。さらば、こゝに家居(お)らす神の宮人、安藤ノ重麿主(ぬし)の古しへ学の窓の名(書名)に負ぶせてん。この主の、猥りがわしく掻い集むる書をば、栗の屋文集となん名付くめる。

※ 籬(まがき)- 竹や柴などで、目を粗く編んで作った垣。

※ 笹栗(ささぐり)- シバグリの別名。

※ 栗ヶ柵(くりがさく)- 二本松市の旧町名。この一帯は非常に堅固な地形のため、畠山義継の家臣であった遊佐内蔵介は、この地に館を構えて「栗ヶ柵館」と称した。

※ 猥りがわしい(みだりがわしい)- 整理されていなくて乱雑である。

三つ栗の 中つ昔の 雅びたる

言の葉草を 掻き集めてよ

※ 三つ栗(みつぐり)-(枕詞)(いがの中の、三つの実の中央の栗の意から)「なか」にかかる。

※ 中つ昔(なかつむかし)-(大昔ではない)少し昔。

殊更に題を出して、諸ともに書ける詞、禁中の月ということを、

弓弦の音に驚いて見れば、格子さながら酔い惑いしたる曹子の内なりけり。

名対面も過ぎぬらんかし、滝口の宿直(とのい)申すの声、今ぞ聞こゆなる。

降り立ちて見れば、壺前栽の虫の音に、気負いて乱れがちなる。

露の白玉に、きら/\と映ろいて、やゝ更けゆく月影は、こよのうこそ。

※ 弓弦(ゆづる)- ゆみづる。弓に張る糸。

※ 格子(こうし)- 遊郭で、格子女郎のいる所。

※ 曹子(そうし)- 公家の子息でまだ独立していない者。

※ 名対面(なだいめん)-宮中で、夜中の定刻に、宿直の殿上人の点呼を取り、姓名を名乗らせること。

※ 滝口(たきぐち)- 御所、清涼殿の庭を警護する兵士は、清涼殿東庭北東の「滝口」と呼ばれる御溝水(みかわみず)の落ち口近くにある渡り廊を詰め所にして宿直した。それで、清涼殿警護の武者を「滝口」と呼ぶ様になる。

※ 壺前栽(つぼせんざい)- 中庭の植え込み。

読書:「山伏地蔵坊の放浪」有栖川有栖 著

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「壺石文」 中 3 (旧)七月二十九日(つづき)、晦日、八月朔日

昨日の午後、風があって上空に薄雲が流れて、写真のような空になった。巻雲と呼ばれて、春や秋に多い雲だという。巻雲は絹雲とも書く。

********************

「壺石文 中」の解読を続ける。

夕つ方、二本松に至りて、八幡、熊野両社の大宮司大原石見ノ介勝依という人を訪(とぶら)いて宿る。折りしも、故母刀自(とじ)の十三回の忌日にて、玉祀り物し侍るなりけり。手向(たむけ)歌、詠みて給えと乞われければ、

※ 大宮司(だいぐうじ)- 神宮、神社の神職の長。祭祀および行政事務を総括する。

※ 玉祀り(たままつり)- 霊祀(れいし)。神霊または死者の霊を祭ること。

飽(あ)かざりし 昔しのぶの 露ちりて

人の袖をも 濡らす宿かな

夜更くるまで物語りして、居寝て跡覚めして、虫の鳴きけるを聞きて、

秋の夜に 亡き霊(たま)祀る 宿に寝て

露けき虫の 声を聞くかな

※ 露けし(つゆけし)- 露にぬれてしめっぽい。

晦日、浅見の某を訪ねて案内(あない)させて、蓮菩提寺という寺に詣でて、佐藤氏の墓所に参る。こは江戸なりける教え子、佐藤の相親(スケチカ)が先祖のなりければ、彼に頼まれてなりけり。その上、我植え置きてける萩、ありやなしや、よく見て来て給えよと、懇ろに言えりければ、見て、

※ その上(そのかみ)- 過ぎたその時。当時。

手向けにと 植えし小萩の 花咲けば

苔の下にも 秋を知るらん

葉月朔日(八月一日)の日、天気(ていけ)良し。八幡(やわた)の神主、安藤ノ大部重満来て、物語りす。とばかりありて、御社(やしろ)に帰りて、言い落せたりける歌、

※ とばかり - しばらく。ちょっとの間。

逢いみれば 憂きてふ(という)秋も 忘られつ

百草千草(ももくさちぐさ) 花持たる君

返し、

色も無き 言の葉草を 花と見し

君を優(やさ)しみ 露ぞこぼるゝ

やがて広前に侍(さぶら)いて、物語す。夕つ方、二人の神主たちに誘(いざな)われて、安達ヶ原という処、見に行く。阿武隈川を渡りて、観善寺という野寺に詣づ。寺の片方(かたえ)に大なる岩の苔むしたる、廿ばかり重りて、やゝ洞だちたる岩穴の上に登り、団居(まどい)して酒呑む。きりぎりす(コオロギ)の甚(いた)く鳴きければ、

※ 広前(ひろまえ)- 神の前を敬っていう語。神の御前。また、神社の前庭。

※ 安達ヶ原(あだちがはら)- 阿武隈川東岸の称。安達太良山東麓とも。「安達ヶ原の鬼婆」の伝説で有名。

黒塚の 鬼の衣や 破れ(やれ)ぬらん

つづりさせてふ(という) 虫の鳴くなる

※ 黒塚(くろづか)-「安達ヶ原の鬼婆」伝説の、鬼婆を葬った塚。鬼婆自身をも指す。

※ 破れ(やれ)- 破れること。また、破れたところ。やぶれ。

※ つづりさせ -(冬の用意に衣を「綴り刺せ」と鳴くところから)ツヅレサセコオロギの鳴き声。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「壺石文」 中 2 (旧)七月二十九日

朝から、まーくん(小3)・あっくん(小1)の運動会で、掛川の小学校に行く。絶好の運動会日和で暑くて、まーくん・あっくんの徒競走を応援して、11時頃には帰った。年寄りは長居は禁物である。立って応援していると、小学校の上級生が、「どうぞ」と紙コップに冷たいお茶をくれた。どうやら、会場のお年寄りを見付けて配るように言われたのであろう。気の効いた計らいだと思うとともに、やっぱりたくさんの見物人の中で、しっかりと年寄に見えてしまったかと、少しショックであった。

********************

「壺石文 中」の解読を続ける。

(廿九日)夜嵐そゞろ寒く吹きて、露、微睡(まどろ)まれざりければ、仮寝の心遣りに戯(たわぶ)れに作りける唐歌(からうた、漢詩)、三十年この方、ふつに物せざる技にしあれば、今は平仄も何も、むげに忘れにたるを、強いて思いめぐらして、

※ 夜嵐(よあらし)- 夜に吹く強い風。

※ 露(つゆ)- 打ち消しを強調する気持ちを表す。少しも。

※ ふつに(悉に)- まったく。全然。絶えて。

※ 平仄(ひょうそく)- 漢詩の近体詩における、平声字と仄声字の規則的な配列。

※ むげに -まったく。すっかり。

荒野荒山擁古城 荒野荒山、古城を擁し、

三春佳景動詩情 三春佳景、詩情動く。

時今秋半無人賞 時今秋半ば、賞(ほむ)る人無く、

神女廟前蟋蟀鳴 神女廟前に、蟋蟀(こおろぎ)鳴く。

※ 神女廟(しんにょびょう)- 日本では、さしずめ「弁天堂」であろうか。

など、猥りがわしくつづしるほどに、辛うじて明かくなれば発ちて、一里ばかり山路をく。とある岡の辺に、柴人の憩い居たるに語らい付きて、諸ともに烟り吹きつゝ、本宮へば、かく物すや、と問えば、我もかしこへ物すなり、いざ諸ともにをとて、先に立ちて行く。

※ 猥りがわしい(みだりがわしい)- 整理されていなくて乱雑である。

※ つづしる(嘰る)- ぽつりぽつりと歌う。口ずさむ。

※ 柴人(しばびと)- 柴を刈る人。柴刈り。

※ 物す(ものす)-(ここでは)行く。

うしろで軽ろげに見ゆ。この餌袋負いて給わらんやと言えば、いと易き業(わざ)にて侍りとて、取りて負いぬ。糟沢(かすざわ)という所にて、こゝより二本松領なりとぞいう。また阿武隈川を舟に乗りて渡りて、本宮の宿に至りて憩う。

※ 二本松領(にほんまつりょう)- 陸奥国南部、安達郡に存在した二本松藩の領地。丹羽家第九代藩主丹羽長富の時代。現、福島県二本松市に、居城二本松城(霞ヶ城)を置いた。

※ 本宮宿(もとみやしゅく)- 奥州街道45番目の宿場。

かの袋を負わせたる男(をのこ)に、あし(銭)与えんとするに、否とよ。絵にまれ、短冊(たにざく)にまれ、書いたる物を給いてよと乞う。乞うままに与うれば、いとど喜びて、いただき(巓)に捧げて帰る。

※ まれ -「もあれ」の転。…であろうと。…であっても。…でも。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「壺石文」 中 1 (旧)七月二十八日

今年もアジサイの季節が始まった。アジサイにはたくさんの品種があり、色や形も様々で、名前の特定が難しい。この後、散歩道には色々なアジサイが次々に花を咲かせる。端(はな)から諦めて、番号を付けるに止めようと思う。

********************

菅雄さんの「壺石文」の旅はいつの話なのかが気になっている。下巻の文末に、文政九年(1826)九月十七日駿河国島田駅中溝、篠家学窓にて清書と書かれている。

文政4年(1821)、長崎に雌雄一組の駱駝が輸入され、翌年から大坂・江戸で見世物として評判になった。上巻で、その駱駝を陸奥の白河の里で見物している。

それらの情報から、文政5年から文政9年の間とまでは限定できる。中巻、下巻と読み進めれば、さらに旅の年を限定できると思う。

というわけで、今日より、「壺石文 中」の解読に入る。

廿八日、午の降ちに雨止みければ、こゝを発ちて本宮を指してく。山路、浮泥滑らかにて、ほと/\倒(たう)れぬべき心地す。三里ばかり来つるほどに、日暮れ果てにたれば、とある山里の村長の家訪ねて、宿りを乞うに、主の言いけらく、今年は年飯(としいい)飢えてければ、公の法(のり)いみじくて、旅人宿す事はえ許さずという。

※ 降ち(くだち)- 日が傾くこと。また、そのころ。

※ 浮泥(うきひじ)- 泥。

※ 滑らか(なめらか)- すべりやすいさま。

※ ほと/\ - 困り果てた、また、うんざりした気持ちを表す語。まったく。つくづく。

※ いみじ - はなはだしい。並々でない。

三春という町まで行きて宿りてよ。つい松、進(まい)らせんとて、家刀自に作らせて、火点けて与う。いと嬉しくて、後方手に吹きつゝ、また一里ばかり来るに、消えてけり。人里もなければ、せんすべも無くて、闇路をたどりつゝ、岩角、木の根に躓(つまづ)き悩みて、また一里ばかり来ければ、萱が軒、立ち並びたる町ありけり。三春とぞいうなる。

※ 三春(みはる)- 現、福島県田村郡三春町。

※ つい松(続松)- たいまつ。

※ 進らす(まいらす)- さしあげる。

※ 家刀自(いえとうじ)- その家の主婦。内儀。

※ 後方手(しりえて)- 後ろ手。

※ せんすべ(為ん術)- あることをするための手段・方法。なすすべ。

火壁に背けて、ほのかに見ゆる門に佇(たたず)みて、宿し給わなんやと言えば、否とよ。夜、更けにたれば、旅人宿す家も、皆な寝て侍るめり。向かいの大寺の山門の内の、高き所に御社(みやしろ)あり。その前に人の籠る御堂たてりかし。こに物してよ、と言い放ちて、半蔀荒らかに降してけり。

※ 物す(ものす)- ここでは、野宿することをいう。

※ 半蔀(はじとみ)- 上半分を外側へ吊り上げるようにし、下半分をはめ込みとした蔀戸。

行きてみれば、言いしがごと、御堂有りき。その簀子(すのこ)に尻掛けて、夜の明くるをぞ待ち居たる。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「壺石文」 上 27 (旧)七月廿五日(つづき) (「上」終り)

「壺石文 上」の最後の注、「しのぶもじずり」に出てくるシノブグサである。

午後、掛川図書館の「お茶と文学者」講座へ出席した。参加者は20人弱で、その8割弱は女性であった。その第1回は「森鴎外とお茶」、軍医としての森鴎外は、陸軍には和食とお茶を提唱した。(海軍は洋食だった)カフェインなどお茶の効能も調査している。一説には、退役した軍人達が全国にお茶を飲む習慣を持ち帰り、お茶を全国に広めることに、大いに貢献したという。お話の後、和三盆のお菓子と深蒸し茶を頂いた。

********************

「壺石文 上」の解読を続ける。

あわれ、この世にあらましかば、と思うも甲斐なしかし。この女の妹一人、生き残りて、この隣たる山里、吉野辺という所によすが定まり居て侍り。いかで対面(たいめ)給わらば、になう喜び侍りてんを、いざ給いてよ、と唆(そそのか)されて、後(しり)に付いて行く。

※ よすが(縁)- 身や心を寄せて頼りとするところ。身寄り。

※ になう - になく。比べるものがなく。この上なく。

山懐(やまふところ)の田面(たづら)の道を四十町ばかり行きて着きてけり。本意の所は少し高き岡の辺にて、清き瀧川、門の外(と)に流る。うちつけの見る目涼しげにて、をかしげなる家居なりけり。さゝやかにて、侘びしげなれど、新室なりければ、いと清々なり。

※ 本意(ほい)- 本来の目的。

※ うちつけ(打ち付け)- じっくり観察しないさま。ちょっと見。

※ をかし - 趣がある。風情がある。

※ 新室(にいむろ)- 新しくつくった家。

声作りつゝ、家に入れば、案内(あない)の男(おのこ)、しか/\゛となん言うめる。これなんそれならんと見れば、五十ばかりなる女(おむな)の丈高き、出で来て、対面(たいめ)す。

※ 声作り(こわづくり)- わざと声を作って言うこと。こわづくろい。

早くいわけなかりし時、さる人ありとのみは、人伝えながら、ほの聞き置きたる事の、耳の底に残りたるを形見に掘り出でて、言いしらう声遣いは、陸奥濁み、鼻声がちにて、はやりかなると、駿河濁み、物うげにもて、静めたると、扱き混ぜて、問うも答(いら)うも異々にて、あわれなるものから、かつは、おかし。母刀自、姉君、この世におわさば、如何は喜び侍らざらんなど、言いつゝも、泪落すめり。

※ いわけなし(幼けなし)- 幼い。

※ 言いしらう - 互いに言い合う。

※ 声遣い(こわづかい)- 声の出し方。物の言い方。口調。

※ 陸奥濁み(みちのくだみ)- 東北訛り。「濁み」は訛(なま)り。

※ はやりかなる - 調子が速くて軽快だ。陽気で弾んでいる。はしゃいでいる。

※ 扱き混ぜる(こきまぜる)- まぜあわせる。

※ 異々にて(ことことにて)- 別々にて。まちまちにて。

包めども 泪は袖に 満ちのく(陸奥)の

しのぶもじずり 乱れがちなる

※ しのぶもじずり - しのぶずり。石の上に布を置き、「忍草( しのぶぐさ)」の葉・茎を摺りつけて乱れた模様を出したものという。一説に、陸奥の国の信夫郡(今の福島市一帯)に産する織物の模様ともいう。

(壺石文 上 終り)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「壺石文」 上 26 (旧)七月廿四日(つづき)、廿五日

今、「そよそよ族伝説」という、童話と銘打たれてた不思議な物語を読んでいる。著者は別役実。まだ続きがあるようで、感想を述べ難い。自分の若い時、別役実氏は劇作家として注目していて、戯曲はたくさん読んだけれども、童話を読むのは初めてである。

********************

「壺石文 上」の解読を続ける。

教えしまゝに、岨路を伝いて下り来れば、灯り障子(しょうじ)に灯影(ほかげ)見えて、人の物言う家あり。すなわち立ち寄りて言う様、何某(なにがし)は遠き国の旅人にて侍るが、この里なる何某を尋ね訪い侍るなるを、夜になりて侍れば、西東も知れず、道たど/\しう侍りければ、如何で導(しるべ)して給いてよと、ひたすら(只管)に頼みければ、うべ/\御難侍らん。せなよ、あからさまにあない(案内)申してよ、というはこの家、刀自(とうじ)なめりかし。

※ 岨路(そばみち)- けわしい山道。

※ うべ/\(うべうべ)- いかにも/\。

※ せな(兄な)- 女性が、夫・恋人または兄弟など親しい男性をいう語。(「あん(兄)ちゃん!」というような呼び掛け。)

※ あからさまに - 急に。突然に。(ここでは、「すぐに」の意。)

いざ、させ給いてよ、と言う/\、つい松のおきを吹きつゝ、先に立ちて物するは、二十歳(はたち)ばかりなる男(おのこ)なりけり。げに這い渡るほどにて、疾く至りて、しか/\゛のよし、言い入るれば、いと珍(めずら)かに侍りとて、家、挙(こぞ)りて喜ぶ事限りなし。すなわち、あゆひ解きてつい居れば、おのがじし、名のりして対面(たいめ)す。

※ つい松(続松)- たいまつ。

※ おき(燠)- 熾火。薪が燃えたあとの赤くなったもの。

※ あゆひ(足結ひ)- 活動しやすいように、袴をひざの下で結んだ紐。

※ ついいる(つい居る)- かしこまって座る。

※ おのがじし - それぞれ。思い思いに。

廿五日、つとめて(早朝)後ろの山なる墓に詣づ。浅茅生い茂りたる岡の辺に、ささやかなる地蔵菩薩(ぼさち)を据えたり。片方(かたえ)に蓮臺妙月信女と彫(え)り付けたる。こは菅雄がおばなりけるが、齢(よわい)八十ばかりにて、四年おちに身罷り(死)にたるなり、とぞ言うなる。花手向け、あか奉りて、

※ おち(遠)- 以前。昔。

※ あか(閼伽)- 仏に供える水。

草の原 消えにし露の 跡訪えば

そこはかとなく 虫も侘(わ)ぶめる

その娘も、今年六十には足(た)らわで身罷りにき。すなわち、何某がうわなりにて侍りき。いと実用(じちよう)なる本上(本性)にて、息の限り、織り、縫い、績み、紡ぎ、怠る事なかりき、など、しのびやかに独り言ちつゝ、泪ぐみたり。その墓所も娑都婆(卒塔婆)新しく立ちて、かたはらめ致しかし。

※ うわなり - 後妻。

※ 実用(じちよう)- 実直。まじめ。

※ 績む(うむ)- 麻・苧 (からむし) などの繊維を細く長くより合わせる。紡ぐ。

※ かたはらめ(傍ら目)- わきから見たところ。

機織り女 管巻き虫ぞ 集(すだ)くなる

まだ聞かれにし 女郎花(おみなえし)塚

※ 管巻き虫(くだまきむし)- くつわむし、のこと。

※ 集く(すだく)- 虫などが集まってにぎやかに鳴く。

読書:「そよそよ族伝説 1.うつぼ舟」別役実 著

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「壺石文」 上 25 (旧)七月廿四日(つづき)

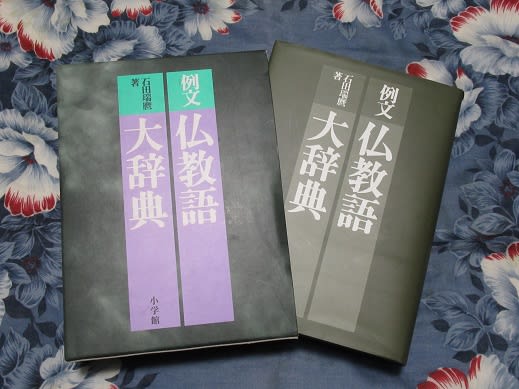

ネットで息子に買わせた「例文仏教語大辞典」が送られてきた。ほとんど未使用に近いものが、消費税込みで3000円+送料だった。定価は5800円、良い買い物だった。早速、先日来、気になっている、「打給」という言葉を探してみた。

たきゅう「打給」 禅宗で、修行僧に食事を供給すること。

*禅林象器箋-一四雑行門「別処に於いて食を送る。打給と曰う」

想像した通りだった。この例文が付いているのが、この辞書の特徴なのだろう。なお例文は漢文で、自分で読み下した。

********************

「壺石文 上」の解読を続ける。

今日過ぎ越しわたりは、皆な田村の郡なりとぞいうなる。そも/\、陸奥五十四郡のうちに、田村の郡というは、いにしえ(古)には、おさ/\聞こえざるを、何時の頃よりか、何の郡を分かちたるぞと、問わまほしけれど、人影も見えず。

※ おさおさ -(あとに打消しの語を伴って)ほとんど。まったく。

さてこの浮金村というに、かくふりはえて訪い来たるは、菅雄が故郷、遠つあふみのもとの氏族(しぞく)なりける人、さすらい来て、こゝに縁(よすが)求めて住みけるよし、ほの聞きてありけり。

※ ふりはえて(振り延えて)- わざわざ。ことさらに。

※ 遠つあふみ(遠淡江)- 浜名湖のこと。遠江のこと。

※ ほの聞く(ほのきく)- ちらっと聞く。 かすかに聞く。

山の間に/\家居して、小家がちなる里になんありける。こゝかしこに立ち寄りて、しかじかの人なん、このわたりには侍らずやと、気色取りて懇(ねんご)ろに問えど、さる者ありとも聞こえず。え知らずかしなど答(いら)うなる。

※ 気色取る(けしきどる)- 機嫌を取る。

※ え~ず - 関西弁の「よう ~せん」と同じ。「~することができない」の意。

家毎に立ち寄りて、同じ様の事をつぶ/\と語りて、問いつゝくるに、とある野らの道のべに建てりける伏せ屋に、娘にや、うまごにや、乙女と翁と差し向い、あぐみ居て柴折り焚ける見つけて、同じ様に問えば、かの翁、頭(かしら)傾け、ためらいて、そは茂兵衛という男(おのこ)の事なめり。遠からぬ所に侍ればあない(案内)申さん。

※ つぶつぶと - こまごまと。

※ 伏せ屋(ふせや)- 屋根の低い小さい家。みすぼらしい家。

※ うまご(孫)- まご。(「むまご」ともいう)

※ あぐみ - 足を組んで座ること。あぐら。

※ 後拾遺集「わびぬれば 煙をだにも 絶たじとて 柴折り焚ける 冬の山里」

暮れ果てぬ間に、いざ疾(と)く/\と、そゝのかしつゝ、先に立ちて行けば、いと/\嬉しくなりて、尻に立ちて行く。野路を横切り渡り、山路をたゞ下りて、こゝよりは這い渡るほどにて侍れば、独り物し給いてよ。かしこの見ゆる木立の中ぞ、彼が家居なる、とおよび差し、教え置きて別れ帰りぬ。

※ そそのかす(唆す)- 早くそうするように 勧める。せきたてる。

※ 這い渡るほど(はいわたるほど)- 這って行けるほど。(近いことを示す)

※ 物す(ものす)-(ここでは)行く。

※ および(指)- ゆび。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「壺石文」 上 24 (旧)七月廿四日

変わった花だと、調べてみたら、誰かに頂き、植えて忘れられたニンジンの花であった。意外と皆んな知らない花である。

夜、金谷宿大学の学生代表の会合と、その後、役員会があった。運営費のことで一揉めあったが、改めて近く役員会を持つことで散会した。

********************

「壺石文 上」の解読を続ける。

廿四日、夜深く起きて、けぶり(煙草)吹く。空、うす曇りたる心地すれど、遣り戸明けて見出せば、有明月夜おかし。庭の草村(叢)に虫のなくを聞きて、

※ 有明月(ありあけつき)- 陰暦16日以後、夜が明けかけても、空に残っている月。

旅人の 寝覚めて聞けば 秋の夜の

草の枕に 虫もわぶめり

※ わぶ(侘ぶ)- せつなく思う。寂しく思う。

日出でゝ後、こゝを発ちて、東町という所より右に折れて、半町ばかり来て、堤の渡しという越し舟に乗りて渡る。阿武隈河なりとなり。こゝに至りてはやゝ深く見ゆ。小山の麓、小野の中道を二里ばかり来て、谷田川村という所に至りてぞ憩う。また二里ばかり同じ様なる道を来て、河曲という村にぞ至りける。名も著く曲りて流れくる小川に添いて、山蔭によろぼい立てる一家あり。

※ 東町(ひがしまち)- 現、須賀川市東町。

※ 谷田川村(やたがわむら)- 福島県田村郡にあった村。現、郡山市田村町谷田川。

※ 河曲(かわまがり)- 福島県田村郡川曲村。現、郡山市田村町川曲

※ 著く(しるく)-(聞いたこと思ったことなどが、)はっきり形に現れるさまに。

※ よろぼう(蹌踉う)- 倒れかかる。崩れかかる。

立ち寄りて見れば、翁の引けがちなる蜂吹きいたり。あばらなる板敷に尻掛けて、烟ふきつゝ物語りす。軒伝う筧(かけい)の水を車にまかせて、枯れたる杉の葉を入れて、臼搗くめり。そは何になるぞと問えば、線香というものにす、とぞ言うなる。

※ あばら(疎ら)- 家などが荒れはてているさま。

※ 筧(かけい)- 懸け樋。竹の節を抜いたり、木のしんをくりぬいた樋といを、地上に設けて水を引く装置。

奥山の 杉の落葉を 過ぎし世の

霊(たま)に手向(たむ)くか 空薫きにすも

※ 空薫き(そらだき)- どこからともなくかおって来るように香をたいてにおわすこと

歌さえぞ、黴臭く法華(ほうげ)づきたる心地すと、独り言垂れて、自ら笑い覆れども、おどろ/\しう、搗き轟かす臼の音に紛(まが)いて、ようも聞えざるも、いと/\おかしかし。また二里ばかり山里を過ぎて、浮金村というに至りける頃は、日暮れ果てにたり。

※ 覆る(くつがえる)- たいそう~する。「笑い覆る」で、大笑いするの意。

※ 浮金村(うきがねむら)- 福島県田村郡浮金村。現、田村郡小野町浮金。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ |