平成18年に60歳を迎える。六十と縦に書くと傘に鍋蓋(亠)を載せた形である。で、「かさぶた(六十)日録」

かさぶた日録

上越秋山紀行 上 24 二日目 小赤沢村 7

「上越秋山紀行 上」の解読を続ける。

この両種、古郷へ土産噺に仕りたいと尋ねるに、この秋山と申すは、十月または十一月より春へかけ、雪の内は里の往来、東西の村々雪が垓に、家も埋まるばかり、左右ともに山々を頂(かぶ)り、その真中に中津川ありて、第一冬春ともに、山の上より雪頽はいつ何時(なんどき)突き落ちまいものでなし。中々嶮岨(けわ)しき山路にて、里へは往来断封し籠めたる蝸牛の家のよう致し居り、吹雪や雪頽(なで)で、菩提寺近頃極りあれども、告げ遣るにし心にまかせず。

※ 垓(がい)に- 非常に。たいそう。(「垓」は数の単位、万億兆京垓の順に大きくなる)

※ 雪頽(なで)- なだれ。

※ 蝸牛(だいろう)- かたつむり。(「だいろう」はこの地方の方言。)

この菩提寺と申すも、まだ百年には届かず。我らが寺は掬山(ふな)の龍言寺にて、次第に世が驕(おご)りに成り、雪無い時分は菩提寺より引導師とやらが来て、取り置くなれども、己(うら)若い時分は、夏冬ともにこの黒駒太子の懸け物で、何村よりも借りに来て、これを死人の上に三遍廻すが古例、引導なり。故に雪中、四、五月は菩提寺へ無沙汰にて、銘々この太子の絵像の箱に入れたるを、惣秋山中借りて、返す時は布施として、身分に応じ、廿五文の、三十文の、または身上よき者は百文も施物添えるなり。秋山中に堂の庵室の僧などゝ申すもない。

また系図とやらは、拙(うら)本家平右衛門と申す者が家伝わり。この村によらず、秋山中は明き盲目で、その主(あるじ)始め、何を書いたる事やら知らず。只々昔より明けて見る事ならぬ大切の物とて、里の人が稀かに願うても、見せ申さぬ。家のてっぺんに結び付けて、とても願うても見せないと云う。抑々(そもそも)この平右衛門と申す苗字は福原にて、百年以前まではこの福原と山田の氏二軒切り、この二苗字が根本にて、家数も増し、一軒も他苗はないと云う。

※ 拙(せつ)- 一人称の人代名詞。男性が自分自身をへりくだっていう語。

かく秋の夜の宵ならんと思う頃、家内の者が茶の間の旦那殿は座敷へ、祖父さ連れれて往くと、己(うら)これから夜職(よなべ)が有る。横座の薄畳二枚ながら、かの九尺二間の一間へ敷き、家翁諸共に立ち退き、戸をさし込め、あたりを見廻すに、傍の閨とも覚しき境に、この家だけと見え、地仏堂もありて、少しさき釣り棚に太神宮の御宮もありて、纔なる七五三(しめ)縄張り、その脇に勧請も少し見えたり。

※ 勧請(かんじょう)- 神仏の分霊を他の場所に移しまつること。(ここでは勧請された分霊のことであろう。)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

上越秋山紀行 上 23 二日目 小赤坂村 6

網きぬに用いるイラと云う草を山より刈り来て、製する婦人の図)

午後、久し振りの雨。雨音に気付いて、急な雷雨に取り込みが間に合わず、洗濯物を濡らしてしまった。

「上越秋山紀行 上」の解読を続ける。

また問う、雪中は男子は木鉢、曲物の類い業ありても、女子は如何かと云うに、近年は里の真似して浅黄の立縞(たてじま)の縮(ちゞみ)織りけれども、夏は足手叶う者は、皆、男女ともに山挊(山仕事)に、一寸の手、透かないと云う。

※ 浅黄(あさぎ)- 薄い黄色。淡黄色。

※ 足手叶う者 - 手足が達者な者。

また問う、これまで尋ねし村々の内、清水川原やこの村には小田二、三枚ずつ、家近き処にのみ、甚だ珍しく見請けたりと云うに、稲は村により少しずつ新田を起し候。極早くこの秋山で仕付けたもの、五十年に届かず、遅きものは、右の小田、十四、五年以来と、実に村中に算(かぞ)えるばかり故、藁までも大切に致すと云う。

また問う、秋山中に夜具はないげな。漸々村により一つか二つ切りに聞く。この義は如何かと問うに、寒中の寒い時分はぶうとうを着、その上に網衣をも着る。この網ぎぬは山より刈り来たるイラと云う草にて織ると、里の商人(あきんど)は蝋袋にするとて買う。

※ ぶうとう(切れ布子)- どてらの袖を切り取り腰で折り返してきつく締めたような、寒い時の野良着。

※ 網衣(あみぎぬ)- 網のように目の粗い布で作った衣服。

極寒の時でも夜具はない。右の衣類着たままにて、帯も解いたり解かぬたりして、炉縁を枕にし、又は炉端に横たわり、帯解きたるものは常の着物(ぶうとう)をそのままにかけ、炉には大きなる割り木を夜の明けるまて焚く故、火のざく/\と溜り、四方の炉端に寝たるもの、目の覚めたもの、火をつくろい、その大気を便りに寝申す。

また焚火を離れ寝るものは、叺の中に這入って臥せる。夫婦は取りわけ大きなる叺一つに這入りて寝る家も。小手前の者は古風を守る。それでも風を引く事はない。これこの土地に馴れ育ちたる事故と云う。

※ 叺(かます)- わらむしろを二つ折りにし、縁を縫いとじた袋。穀類・塩・石炭・肥料などの貯蔵・運搬に用いる。

※ 小手前(おてまえ)-「私ども」も意。

また縁組の事を問うに、昔々より聟も嫁も取り組むはこの秋山切りにて、

里よりは迎へず。万一、女などが里へ出て、里の人に嫁し候と、親子親類の縁は切り、一生涯不通になると云う。

また問う、この村、秋山にても古き村と参るなり。故に往昔より家に秘蔵せし黒駒太子の掛軸ありとなん。何人が所持か。是非翌日は拝見いたしたし。またこの村に昔より系図の一巻、所持の者ありと聞く。これも明日逗留してもよし。手引を頼む。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

上越秋山紀行 上 22 二日目 小赤沢村 5

「上越秋山紀行 上」の解読を続ける。

また問う、この村は壁塗たるは纔に当家と、外に当本家の一軒切りとの事。余はこれまで村々にて、ざっと見渡した通りの茅壁なり。何故なれば斯くやと尋ねるに、己(うら)若い時に、秋山中に一軒も壁付たる家もなく、近年、里振りの真似して、近頃までも、この家も掘っ立てなれども、造り替える折、地幅も据え、貫も柱に通し、村中に算(かぞえ)る程の家なれども、この村半ば過ぎは皆掘っ立て、家壁を塗るに、下地からもの入り、柱に穴彫る手間やら。第一茅藁不自由、その上、壁にしても、冬は雪のため、茅にて塞がねばならぬ故、見られた通り、蓑毛の如く掻い付ける。夏冬共に構うに及ばずとなん。

また問う、この村二十八軒の支配の庄屋は誰やらんと云うに、庄屋は信州高井郡箕作り村、島田三右衛門と云う。彼の地辺にて大身なよし。地頭は御代官と申す事だ。和山、上ノ原、並びこの村の枝、甘酒村まで、都(すべ)て御上納は鐁(かんな)役と申して、纔かばかり差し上げるのみ。外に何も年中立つても懸りものはないけれど、年々春毎に椹(さわら)の白木を以って、手細工に大きなる盆を拾枚、年始に村中に、村中の割合にて持ち行くが一年中の勤めと幸い。その折敷一枚、垢付かぬありて見せけるに、いかにも縁高く、並々の膳より二、三寸も広く足もなし。この後、上結東に舎(やど)りし時、膳も白木にて、寸法この通り、これなん。古風の姿、今に残りての事ならん。

※ 大身(たいしん)- 身分が高いこと。位が高く禄の多いこと。

※ 並々(なみなみ)- 普通であること。とおりいっぺんであること。

また里へ出して、交易のものを問うに、粟、稗、荏。木鉢、木鋤。樫、桧、松の盤、柱、板。椹白木の折敷き。秋は干茸、縄など居ながら、商人が買いに来る。また里へも疱瘡ある村や市町へは恐れて売りに行かず。その余の村々へは何か売りにも往くとなん。

※ 荏(え)-えごま。シソ科の一年草。全体に白い毛があり、シソに似る。花は白色。種子をしぼって荏の油をとり、またゴマの代用にもする。

また問う、この秋山にて、百姓に成るは難しき事かと云うに、家さえ作って出れば、九尺二間にてもそのまま百姓になる。昔はまた家数も余程の所、去る四十六年以前の凶年に、多く飢死に断絶したるものあり。今ではまた相応に家も数々出来たり。故に年々山々も伐り広げ、耕作致すなり。年々春一度づゝ、組頭が折敷年頭に持行く序に、村中の宗門帳、印形を携え、箕作へこれより十里ある処へ、百姓惣代行くと云う。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

上越秋山紀行 上 21 二日目 小赤沢村 4

「上越秋山紀行 上」の解読を続ける。

やゝ焚火に暖まり、翁が噺を筆に記す。翁が曰う、己(うら)は七十五になれとも山挊(山仕事)が好きで、毎日/\夜明けより日が暮れねば内へ戻らず。あとの月までは、手足の立つやろう(子供)は皆杤(とち)拾いに出します。

※ あとの月 - 後の月(のちのつき)。次の月。翌月。来月。

十月より春までは杤を食い、年中の事にしては、粟、稗、或いは小豆も少しずつ交ぜれば味よく、朝には稗にて焼餅。近年は世と共に驕りになったから、菜の饀(こなもち)なども入る。小手前の者は、粟糠(ぬか)に稗を交ぜ、焼餅にする。

これより上の村に、上の原、和山なんす(など)、などでは年中杤(とち)勝ちに、また、楢かまの実など食べ、夏秋時分は雑すいに蕪(かぶ)の根葉共に刻み、粟少し振り交ぜ、ある家内三、四人の者なれば、右の通り蕪大割に雑水(炊)の煮い立つ時、稗の粉、一、二合も入れて掻き廻し食べる。己(うら)が内などでは、この村で一番の上食、適々(たまたま)商人など泊れる時は、粟の一色の飯まいらすと云う。

予、その杤の製法とてもの事に聞きたしと云うに、途々(みちみち)見さ

った通り、この谷は杤沢山の処で、真っ直ぐに幾抱えとなき大きなるが何程もある。その実は八月笑み落ちたを拾うて、胡桃の如き皮あるをあき、また栗の皮のやうなるもむいて煮る。

※ 笑み(えみ)- 果実が熟して割れること。

これを手交で(ぜ)粉にして、荒篩(あらふるい)に懸け渋を取り、竹の簀の上に布を敷き、その上に粉を乗せ平らに均し、その上に水を打ち、粉の散(ちらか)らぬようにしっとりと致し、掛水の自然(しく/\)と流れ来る底へ沈め、かようにすれば自ら垂れる。この中に投(およが)する事、凡そ四日位にして揚げ、木綿袋に入れて絞り、左様すれば、水は皆出流れて、粉は袋に残る。その白き事、雪を欺く。これをその侭椀に盛り喰う。

また杤餅と云うは、皮を剥き、小流へ数日入れた後、内へ持ち来て、三日灰(あく)に漬け、暖めてまた灰(はい)を掛ける。それよりぼて籠のようの物に入れて、灰を濯ぎ取る。その上煮て餅に搗く。餅にしては少し鼠色がゝり、また粟糠と稗を一つに煮交ぜれば堅くなる。正月の上餅は粟ばかり揉み合せると柔っかこくなり、いつまでも永く用い、稗、粟加え候わば、冬中、時々喰う。油断して出し置くと凍(しみ)る事、里の十倍故、立ち処に氷る故、念に念を入れて仕末いたす。もっとも、ただの杤は沢山あれども、餅にする杤は稀なると云う。

※ ぼて籠 - 竹で編んだ籠。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

上越秋山紀行 上 20 二日目 小赤沢村 3

「上越秋山紀行 上」の解読を続ける。

さても膳過ぎ、この家の趣向を、日数立ちなば忘れ勝ちと、記し侍りぬ。

かくて我等が膳過ぎて後、家内の者は一方に輪組み、その中に手細工の曲げものゝ大櫃を置き、またその脇にかの煮物の鍋も見え、欠け鍋の上に姫小松を、長け二尺位に細く割りたるを灯りとし、その明り、宛(あたか)も二十匁位の燭(あかり)の如く、この家の老翁は七十に余る齢ながら、白髪も少し斑らに見ゆるまでに、壮年の如く日もすがら山挊(山仕事)して、夕膳は族(やから)と一つに皆平座し、親椀に捻じ付け/\、粟、稗に小豆、纔(わずか)に交ぜるを、男女共に喰う景色は、里人の及ぶ処にあらずと思いぬ。

※ 平座(ひらざ)- 床に直接に畳や敷物を敷いてすわる座。

※ 捻じ付け(ねじつけ)- 押しつけ。(親椀の盛られている粟稗を、銘々の椀に取分けるさまをいうか。)

また四方を見廻すに、この村の長(おさ)ながら、据え風呂、行灯(あんどん)、燭台様のものも見えず。況んや、煙草盆、屏風などは更なり。予、小便に立たんと灯りを乞うに、例の松明を燃し、家内の者案内するに、草履、下駄ようのもの見えず。兎や角、路地を見巡(めぐ)らす内に、太き草履一足持ち来るも、小便所へ用いぬ。右ようの事にて、この辺りの野鄙なる事、思いやりぬ。

※ 据え風呂(すえふろ)- 水風呂(すいふろ)。桶の下部が釜になった、水から沸かす形式の風呂。

※ 野鄙(やひ)- 野卑。下品で洗練された感じのないこと。田舎びていること。

始めて考えるに、雪隠に行くにも必ず徒跣ならん。これ山挊(山仕事)して草履ながら洗足せぬ俤(おもかげ)ならん。予は野雪隠にして、その中の様子は知らず。皆、這入口は筵や薦垂れにて、戸仕付けたるはこの後、湯本のみなり。

※ 徒跣(はだし)-(原文は「徒走」とある。「徒足」は無駄足。「はだし」とルビがあるから、「徒跣」が正しい)

あまりに舞茸沢山に汁もすゝりければ、咽乾いて幸い東にて求めし茶を出すに、茶煎はここもとも、また鍋欠けにて、土瓶はさて置き、薬鑵も今日処々立寄る家にも見えず。かく鉄の茶釜の一つか二つのみ。元来、木沢山の大火に年来用いし故、鉄気抜け、澗(たに)川の下、流れの清冷故、茶の味、我等里よりも一入(ひとしお)なり。

※ 木沢山の大火(きだくさんのおおび)- 木を沢山炊いた大きな火。(それへ掛けて使ったから鉄臭さが抜けた)

家翁は、嘸(さぞ)馴れぬ山路を来(ち)いさって草臥れであろう。据風呂(おりゆ)へ入れ申したかった。翌日も泊ったなら据風呂を湧かさん、と二遍に名を付け、親子の者が云うを、桶屋が、予が(言葉が)分らぬかと、今夜遅く泊った故、水風呂は立てませぬと云う。

※ 二遍に名を付け - 同じことを、親子で2度云うことを示すか。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

上越秋山紀行 上 19 二日目 小赤沢村 2

夕方のムサシの散歩で見かけるが、花はいつも閉じている。ネットで見ると、朝咲いて夕方にはしぼむ1日花で、長期間にわたって次々と開花するという。納得である。

「上越秋山紀行 上」の解読を続ける。

古今の物語に、秋の長夜を更(ふか)さんと、楽に一義終るや否や、主の弟らしき真黒な二十ばかりなるを始め、男女三、四人炉端を腰掛けにして、跋扈(ふんはだかり)て、股引などを土地馴じみ皃(かお)に履かず。炉の中へ足差し入れ、灰の付く事も厭わず。

※ 一義(いちぎ)- ここでは、一宿のお礼の挨拶のことか。

※ 跋扈(ばっこ)- ほしいままに振る舞うこと。また、のさばり、はびこること。(「踏みはだかる」は「足を広げてしっかりと立つ。」こと。)

打ち解け噺す内に、桶屋は手料理に、今朝清水川原にて買うたる生舞茸を、味噌漬の出しに松魚(かつお)節を掴み込み、その味わい我宿にも増されり。これ長途の労の故ならん。持参の白米焚き貰わねばよいに、愚弱離々と、予は歯なしと云うとも、粥の如きを縁欠け、塗りへげたる赤碗に盛り揚げ、白木の大きなる杤折敷に据え、宿の菜とて、汁椀に里芋、大根様のもの、細かに味噌汁にして煮たるを味うに、その下に六、七部位の厚きは、小判形(かたど)りの堅き灰色のものもあり。

※ 愚弱離々と - ぐじゃり/\と。(歯なしが食べる様子を表す。)

※ へげる - はげ落ちる。はがれる。

※ 六、七部(分) - 一分は3ミリ程、よって、「六、七分」は2センチ程。

我等辺りの粉餅の如く、これ必ず秋山の粟餅ならんと、一口味うに咽へ通らず。宿の男女が見る目も笑止(おか)しく口に含みしは、味わい、予推量には糠ながら、挽(ひ)きし粟餅ならん。翌日の旦(あさ)、途中徒然(つれづれ)に、夕べ煮物の中に粟餅ひと切れあり。上置きと見え、芋、大根もありと云う。桶屋が答えには、それこそは秋山の名代の豆腐にて、大豆を浸し、石臼に挽く事は里に同じけれども、袋漉(こ)しにもせず、殻を取らず、そのままこね堅め、煮え湯に入れ、これを名付けて粉豆腐と云う。

※ 上置き(うわおき)- 飯、雑煮の餅、うどん・そばなど、主食となるものの上にのせる肉・魚・野菜など。

※ 名代(なだい)- 名前を知られていること。評判の高いこと。

※ 浸す(ほとばす)- 潤す。水にひたしてふやけさせる。

一とせ(年)、我等宿にて、蝋燭や油のない村々なれば、姫小松を灯し、山刀にて輪切りにいたし、渡しに懸け、焼き味噌を付けながら、その家の婆が自慢には、渡しにかけてもこうれぬと桶屋が噺しにすがりて、予は歯なき侭に興じて、

※ 姫小松(ひめこまつ)- ゴヨウマツの別名。小さい松。

※ こうれぬ(壊れぬ)- 壊れない。(歯なしには堅すぎる)

松明の 篝(かがり)にかたき 粉豆腐を

箸で砕いて 鵜呑みにぞする

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

上越秋山紀行 上 18 二日目 小赤沢村 1

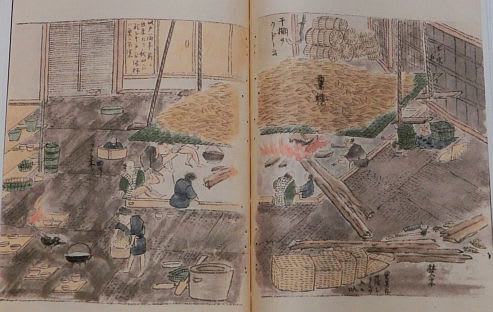

(挿絵中文字、図右より)

木の皮戸 焚木 粟その外落したるを入れる叺(かます)

粟、稗 干し棚をくどと云う この戸一両年前に出来たり。秋山には珍しき戸。もっとも漆などは更に塗らず。 つくら木の曲もの

午後、息子と愛知県の松平郷に行ってきた。家康の御先祖が出た里で、家康死後400年の今年、注目されているところである。その話は後日。

「上越秋山紀行 上」の解読を続ける。

草鞋(わらじ)解き、秋山風に土足洗わねば、衣類も穢(よごれ)る故、水場に行くに筵の上を泥足ながら爪立て行く。洗足して家内を見渡すに、土間住居ながら座敷と見えたる纔(わずか)の間、殻椽にして、またその傍ら、閨か、物置処かして、九尺四方の入口に古筵一枚垂れ、勝手は所せまきまで取り散らし、台所も一つに続いて切れ筵を敷き、地炉(いろり)は五尺四方位にして、八、九尺も有りぬべしと思う。

※ 爪立て(つまだて)- 足の爪先で立つこと。

※ 殻椽(かくえん)- 殻(から)は「内部をおおう硬い外皮」、椽(たるき)は、「屋根板を支えるために棟木から軒桁に架け渡す長い材」。つまり、この座敷には天井が無くてたるきの見えた部屋なのであろう。

※ 閨(ねや)- 夜寝るための部屋。特に、夫婦の寝室。

大きなる割木を鍋不相応に焚けども、何となく門先の見懸けより、内は曽我殿と、予め見廻して、股曳き、脚絆、解かんとする処へ、いかにも薄き山菅織りの手製の畳と見え、その裏は茅を以って竪横に差したるは、この辺り藁に乏しき所ゆえ、かくありなん。これより殻椽の座敷らしき所より、揚げ床と見えしを二畳持ち来たりて敷き、その上に打ち広げ、等閑(なおざり)ならぬ深山住居故、いとゞ寒さに堪えかねけるに、主(あるじ)の、火棚(くど)に、てつぺん(首)の当らぬよう、炉は立て、と云う。

※ 曽我殿(そがどの)-(曽我兄弟が貧乏であったところから)貧乏。

頓(やが)て帯締め、その所へ居るに、首あたりて平座せねば、この大火(おおび)に近寄りかね、主のくどと云うは大きなる火棚にして、八、九尺の二本の木を、大きなる縄にて釣り下げ、その上に茅蔶(す)を敷き、粟穂を山の如く積み上げ、干し置く事、これまで度々村毎に見たるも然り。

※ 平座(へいざ)- からだを楽にして座ること。あぐらをかくこと。

鍵付きは真中に上げ下げなしに、又木を下げ、鍋の大小により蔓に二寸乃至(ないし)四、五寸の定め、結び付けの縄ありて、自在に懸け、火箸と云うものなく、木の枝を以ってつくろいぬる。

(挿絵、網きぬ着たる山挊の女の図、並び童の図)

この家の婦人三人(みたり)見え、家の翁は我等より先へ山に帰れども、日落ちてまた当亭主らしきは、山挊して帰らず。倩々婦女どもの俤(おもかげ)を見るに、髪は結えども油も附けず、いかにも裾短きブントウと云うを着、或いはその上に網きぬと云う袖なしをも着、如之(のみならず)、帯様のものも綻びこれに順ず。実にや玉簾の内に育ちし王后も皃(かお)に醜あり。壁薦(こも)垂れの中に生れても艶(みやび)やか。ある諺の如き二人の婦人は、里にも稀なる面ざしにて、又一人は肥え太りたるお多福なり。

※ 山挊(さんろく)- 山仕事。

※ 倩々(つらつら)- つくづく。よくよく。

秋山にて、豈に衣類、髪、體、言葉、品模様替るとも、古歌の如く、

植て見よ 花の育たぬ 里もなし

心からこそ 身は賤しけれ

と、胸中独吟して、主(あるじ)兄弟等が帰るを聞く。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

上越秋山紀行 上 17 二日目 小赤沢村泊り

/タイワンレンギョウ)

「上越秋山紀行 上」の解読を続ける。

これより小赤津は程近しと、尋ね急ぐ。左右を眺むるに、巽の方と覚しく、苗場の頂き出頭して見えければ、

紅葉を わけ登りたし 苗場山

ひと夜寝し秋を 慕うやなえ波山

また西の方に当り、赤倉山のその頂き、石巌(せきがん)尖(せん)に鋒(とが)り、その万仭の峰より、少し下に石鉾と云うあり。本は三抱えばかりにして、末(すえ)細く六、七間も有りぬべし。遠望定かならねど、実に聞きしに増さり、瑞石とや云わむ。これや川西の屋敷村の持山、頓(やが)て両三日の内には、近く臨まんと打ち過ぎぬ。都(すべ)て中津が川東は、村との境と云うとも、大樹蒼茫として日の光を禁じ、岩石畳々として行路嶮し。

※ 万仭(ばんじん)-(一尋の1万倍の意)非常に高いこと。また、非常に深いこと。

※ 蒼茫(そうぼう)- 見渡すかぎり青々として広いさま。

偶々(たまたま)先に記せしが如く、村家近ければ大樹原切り広げ、小木は焼き払い畑となす故、日光朗(あきら)かなり。既に今宵の泊り、信濃国小赤沢村に黄昏の頃に着きぬ。この所、山の尾崎の斜めなる処を像(かたど)りて、抹疎(まばら)に二十八軒の家、遠近(おちこち)に見え、山嵐肌に入り渡り、今夜の夜具を一向案じ煩い、いかにも大きなる家見立て、宿乞わんと桶屋が云う。

※ 山嵐(やまあらし)- 山から吹きおろす風。山に吹く嵐。

※ 一向(いっこう)- ひたすら。

この村、近頃福祐の者に、市右衛門と云うありて、近年家も建て直しぬ。我等が外に宿れば、漸々たけ短かの布子一つ位、それさえ村々より借したり借さぬたり。一とせ、外の宿に泊りし時、噺しにこの村二十八軒の内、里のように夜着持ちたるは、市郎衛門ばかりと云うからは、この家へ宿を乞わんと、暫し前後の村家を詠(なが)めて小坂を過ぎて、

※ 福祐(ふくゆう)- 富み栄えていること。裕福。

※ 布子(ぬのこ)- 木綿の綿入れ。

※ 借す(かす)- 貸す。(近世以前は多く「借す」と書いた)

※ 市郎衛門 - 市右衛門と同人?

桶屋先に進んで往き見るに、六間四方位の、この村に稀れなる壁塗りたる茅檐の新宅にて、これや屈竟の宿な(り)と桶屋先に進んで戸口へ入るに、よう来(ち)なった、と云うに、今宵一夜の宿の無心と頼むに、此処(ここ)は米がない、粟飯に茸汁でもよいならと云うに、米も味噌も野菜も持参せり、宿かして呉ればよいと云う。

※ 茅檐(ぼうえん)- 茅の軒。茅のひさし。(茅葺の家のこと)

※ 屈竟(くっきょう)- きわめてすぐれていること。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

上越秋山紀行 上 16 二日目 甘酒村

「上越秋山紀行 上」の解読を続ける。

この大赤津を立ち退きて、また一つ小山に上り、また渓に降れば、中津川へ出る一條の澗(たに)川は、苗場山の辺りの山々より纏まり、これなん大赤津川にて、両岸に大樹枝を交わい、日の光りだに見えず。大石畳々と重なり、その磐石の合いより渓水ほとばしり、到る処佳興ならずと云うも更なり。懐かしきかな。この川上こそ、星霜十七、八年昔、登山して、近国まで一目に眺望せし。その下流、責(せ)めて清流を一口なりとも呑まばやと、水汲みもなく平ら手に味わうに、宛氷の如く、五臓にしむ。

※ 畳々(じょうじょう)- いく重にも重なり合うさま。

これより少し右の山の手に、甘酒という二軒の村あり。一宇に立ち寄り、しばし休足を頼み、腰うちかけ見廻すに、ここにも山挊(はたら)きの留守にて、女性独りあり。色光沢とて世間の女子と替らねど、髪に油も付けねば赤黒くして、首筋まで乱れたるを束(つか)ね、垢付けたる手足も見ゆるばかりの短きしとねを着、中入れらしきも見へぬ、ほつれたる帯、前に結び、ぼろ/\したる莚の上にて、茶袋など取り出すを差し留め、小赤津まではなお遠し。煙火の火を一つと乞うに、大木の節穴一杯に土塗り込めたるに、火を入れて出しぬ。

※ 一宇(いちう)- 一軒の家。

※ しとね(褥)- 座るときや寝るときに下に敷く物。しきもの。

※ 中入れ - 衣服や帯などの表と裏の間に綿や芯を入れること。また、そのもの。

※ 煙火 - 煙草の間違いか。

抑々(そもそも)清水川原より村々を尋ねしに、これや秋山中にて始めての多葉粉(たばこ)盆と、帰葊(庵)までの一つ噺しなりけり。さて此処(ここ)も纔(わず)かに家二軒。雪中などは嘸(さぞ)や淋しからんと云うに、女が答に、雪の内は里の人は一人もこない。秋田の狩人、時々見え申すまでだ。昔よりこの村は増しもせす減りもせない。惣秋山中の根本、(大)秋山とて川西に八軒あったが、四十六年以前、卯の凶年に飢死して、一軒なしに盈したもう。その時も己(うら)が村二軒ながら、卯の難渋を兎や角凌いだりやこそ、今では楽々と食物に乏みないと云うに、

※ 盈す(こぼす)- 毀(こぼ)すの意。こわす。破壊する。

※ 乏む(なづむ)- 悩み苦しむ。

甘酒の 村は纔かに 家二軒

卯の凶年に こぼさぬと云う

甘醴二軒村 甘醴二軒の村、

二軒無事営 二軒、無事に営む。

秋山雖増減 秋山に増減あると雖ども、

卯云凶年盈 卯凶年に盈(こぼ)さずと云う。

※ 甘醴(あまざけ)- 甘酒。「醴」は一字で「あまざけ」。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

上越秋山紀行 上 15 二日目 大赤津村(続き)

(ミョウガの花が咲く)

もう20年以上昔に根を植えたミョウガ、絶えてしまったかと思ったが、どっこい花が咲いた。この花の元の部分を女房が収穫した。

「上越秋山紀行 上」の解読を続ける。

翁また申すには、世の中は天変致し難く、かゝる立ち木も知らぬ山中まで、驕り増長して、拙(うら)の若い時分とは、天と地と、白いと黒いと云う程、違い申した。壁はうちが家なども、見たるゝ通り、近年いかに木、沢山ととて、地幅(土台)も据え、桁もあり、柱には貫穴も彫り、もっとも里の様に土壁付けたるは、うちが家と今一軒切り、外の家は皆見られたる通り、茅の掻い付けなり。清水川原などと同じく、三十年乃至四十年以前までは掘っ立家にて、今九軒の内、半ばは昔の姿に掘っ立家ありと云う。

※ 貫穴(ぬきあな)- 土壁の下地に入れる貫板を入れる柱にあけた穴。

こゝに序(ついで)に云う。実に五十年以前までは、秋山中に地幅(土台)、或いは角柱など、無き事推量せり。予が亡父牧水の茶話に、中町大野屋の家普請の節、地形を均すに堀っ建て柱の根、数々出たりと。予、壮年の昔、疑うに、かゝる市町に何んぞ堀っ建てあらんかな。必ず小屋作りの節、地形の高きを低くし、低きを高く均らす所、桧の丸太六、七本、並びに楢の柱の根、何れも弐尺五、七寸位なる切先きは斧打ちしたるように少し尖り、実に二百年前後の家は皆、町場と云えども、ともかく有りぬべし。予、寛政年中と覚えたり、春毎に雪洞村医師恭庵と申す方に、年始の序(ついで)でに舎(やど)りぬ。この医の話に、雪洞村も若年の頃まで堀っ建て作り八軒あり。昔の桧の丈夫と見え、この寛政に及ぶまで二軒ありと云う故、右の藤左衛門翁の噺、符合せしと思う。

翁が云う、昔この地などへ里人など往来も稀(まれ)にして、第一食い物様のもの、若い時とは皆驕り強く、栃樽の実を沢山に喰うたり、今では粟や稗がちなどに喰う家もあり。こう奢りが増長してはならぬ。これには困り申した。さりながら、まだ古風が残って、酒の胴落(道楽)の、女色、博奕などは知らぬ処と云う。

扶疎茅檐纔九軒 扶疎(まばら)の茅檐、纔かに九軒。

喉乾足疲欲茗呑 喉乾き足疲れて、茗(茶)呑んと欲す。

未無面謁逢老父 未だ面謁なく、逢うて老父(おやじ)、

昌被古今聞識論 昌被(うちとけ)古今の識論(はなし)を聞く。

※ 茅檐(ぼうえん)- 茅ぶきの檐(のき)。

※ 面謁(めんかつ)- 貴人に会うこと。お目にかかること。

翁はこの村の長らしく、座敷らしき処も、少しの間、椽(たるき)張りて見え、門先より家の前後に、幅弐尺四、五寸位の松の厚板、数々干し並べたるを問うに、能(よ)う深山の奥より伐り出し、里の商人(あきんど)の注文でござる。寒に鳥獣ならで人も通らぬ深山幽谷に、かゝる奇石も有りぬべしと、一点の節なきを賞翫いたしぬ。

ここもとにも、茶代の替りに短冊数枚を出し遺して、再会期しがたきと、暫し踟蹰(とどま)り、正月言葉に、また来年再遊と、名残り惜しくも、草臥(くたび)れ足、引っ立て/\往く程に、翁も別れをおしみ呉れ、一丁ばかりも素はだしにて、見送り、能(よ)う、往(い)なされよ、と云うて別る。

神ならで 芸に交る 我々を

はだし詣りの ように見送る

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ |