平成18年に60歳を迎える。六十と縦に書くと傘に鍋蓋(亠)を載せた形である。で、「かさぶた(六十)日録」

かさぶた日録

維新直後の金谷宿の米札

一日雨。帰宅後、久し振りに「歳代記」の「古文書に親しむ」で入会以前の教材だった分を読んだ。今日読んでみたのは、明治維新直後、東海道の金谷宿での貨幣制度の様子を書き記した部分である。読み下したものを記す。

当(明治ニ年)五、六月頃より、太政官民部省通商司様より、金札通用厳しく仰せ出され、もっとも七、八月頃より、正し金銀相見え申さず、拠(よんどころ)無く金札通用に相成り、当駅御伝馬所にて米札拵え、これ通用致し候。同川会所にても米札凡そ千両程も拵え、通用致し候。もっとも当節正銭は少しも相見え申さず、唯々金銭とも紙切れにて通用仕り候。

※ 米札 - 江戸時代の藩札の一。米を兌換準備としたもので、米の量とその金銭に換算した額が記してある。

維新直後には通用する貨幣を見ることがなくなったので、禁止されたにも関わらず、致しかた無く、伝馬所や川会所で米札をこしらえて、宿内に通用させたという。

明治三(午)年正月中旬より、往来通行薄く相成り、追々諸色高値、米値段金壱両に付き、玄米壱斗弐升位に相成り申す。右に応じ升ものは勿論、一切高値。諸家様にて新規御吹き立てに相成り候弐分金、すべて悪金にて下々に通用これ無く、徳川様御代御吹き立てとも、吉し悪し抱えず、下々に通用これ無く、中には諸家様御吹き立て成られ候弐分金、弐朱位に売りたく候いても相手これ無く、この金、チャウニキンと云う。

※ 諸色 - 必要ないろいろの品物。

※ 升もの - 升(ます)で計るもの。穀物類のこと?

※ 悪金 - 質の悪い貨幣。

※ 弐分金、弐朱位 - 弐朱は弐分の4分の1

また徳川様御代々金銀とも、宿方、村方、山内、高持金万家へ治まり候と申す事。当時下々には見る事もなく、通用金の義は金札ばかり。または正銭は、元四文銭が弐拾四文に通用、文久銭が拾六文に通用、元壱文銅銭が拾弐文に通用、鐚銭は元同断に通用、右の適用にて正銭これ無く、伝馬所、川會所とも宿内限り米札拵え通用仕り候。米札表へ米壱合と印し、銭四十八文に通用、壱合百文、弐合半弐百四十八文、三合印し三百文、五合五百文、宿内限りとは申しながら往来旅人へ持ち為し、大きに通用よろしく、当五月頃より、伝馬所米札引揚方に差し支え、川會所も同断、一向下々不通用に相成らず、川會所の義は追々引替え仕り候えども、伝馬所の義は当時引上げ相付き申さず候。

※ 高持 - 高持百姓。本百姓のこと。

※ 金万家 - お金持ち。

※ 鐚銭(びたせん)- 表面の文字が磨滅した、質の粗悪な銭貨。

※ 元同断 - 元と同じ。

使える貨幣が出回らず、米札が通用してなかなか回収出来なかった。なお、銭四十八文に通用した米札は壱合ではなくて、半合で無ければ辻褄が合わない。誤記かもしれない。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

秋雨前線と「一握の砂」

(渋皮煮と落ちた柿)

夏の太平洋高気圧と冬の大陸性高気圧が日本列島の上でせめぎ合い、前線が出来る。夏なら梅雨前線、秋なら秋雨前線。今日はまさに、日本の東北北海道を除いて、その秋雨前線にすっぽり入り、朝晩は雨になった。明日は一日中雨模様だという。今年の夏は梅雨が長引きどうなることかと心配したが、その後一転してお天気が続き、逆に雨を待望する気候となった。どこかが少しずつ狂っている。ようやく今度の雨で畑や山の植物たちも一息付くのであろう。

先日の栗拾いで拾ってきた栗が女房の手で「渋皮煮」になった。いつもより小ぶりの栗であったが、その分大味ではなくて美味しいと聞いていた。「渋皮煮」になっても味が上品に出来上がったと女房はいう。昨日に続いて、落ちた柿を拾った。雨も降って10個ほど落ちていた。

会社でI氏の葬送に合わせて、一分間の黙祷をした。昨日のショックがまだ尾を引いている。どういう気まぐれか、「青空文庫」の中から、石川啄木の歌集「一握の砂」を読んだ。551首、涙が一杯詰った歌集である。有名な歌、気になった歌などを書き出してみた。

東海の小島の磯の白砂に われ泣きぬれて 蟹とたはむる

いのちなき砂のかなしさよ さらさらと 握れば指のあひだより落つ

たはむれに母を背負ひて そのあまり軽きに泣きて 三歩あゆまず

はたらけど はたらけど猶わが生活楽にならざり ぢっと手を見る

友がみなわれよりえらく見ゆる日よ 花を買ひ来て 妻としたしむ

教室の窓より遁げて ただ一人 かの城址に寝に行きしかな

ふるさとの訛なつかし 停車場の人ごみの中に そを聴きにゆく

かにかくに渋民村は恋しかり おもひでの山 おもひでの川

石をもて追はるるごとく ふるさとを出でしかなしみ 消ゆる時なし

ふるさとの山に向ひて 言ふことなし ふるさとの山はありがたきかな

函館の青柳町こそかなしけれ 友の恋歌 矢ぐるまの花

かなしきは小樽の町よ 歌ふことなき人人の 声の荒さよ

生活苦、病魔、一家を養う責任などから、啄木の歌は暗い。唯一、悩みのなかった故郷の時代を懐かしむ時だけ、啄木の歌には灯りがともる。

中には死を意識する歌も多い。

死にたくてならぬ時あり はばかりに人目を避けて 怖き顔する

いくたびか死なむとしては 死なざりし わが来しかたのをかしく悲し

しかし、啄木は病で命を終えるまで自ら死ぬことはなかった。啄木は歌が詠めた。どんなに暗い歌であっても、それは彼にとって救いであったのだろう。が、啄木の享年26歳は余りにも若い。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

柿の実が落ちる

裏の畑の次郎柿は今年は生り年で、たわわに実がなっている。そろそろ赤らんで収穫の時期も近い。午後、裏に回ってみると、実がパラパラと落ちていた。薬を掛けないから、青く小さい時に大量に落ちる年はあったけれども、収穫直前にこんなに落ちるのは初めてのような気がする。籠を持ってきて拾ったところ10数個あった。

よく熟れて落ちたもの、虫が付いて落ちたもの、どこも傷無しに収穫直前の状態で落ちたもの、まだ青いまま落ちたもの、見るだけでは落ちた理由がわからない。ほとんどは落ちて間が無いように見える。けれどもこのところ雨風が強かったことも無い。雨が少ないからだろうと女房は言うが、なぜ雨が少ないと落ちるのかが判らない。熟れたものを幾つか皮をむいて食べた。それは十分に食べごろになっていた。

* * * * * * *

今朝、出勤すると訃報の通知が机の上に載っていた。I氏の名前があったので、祖父母でも亡くなったのだろうかと、見ていると「本人」とあった。これはどういうことと聞くと、土曜日にI氏本人が亡くなったのだという。何でそんなに突然に。どこか悪くて入院していたとは聞かなかったし、心臓に病気を持っていたようでもない。I氏は39歳、進行性ガンでもそんなに早く人の命を取ることはない。I氏とは部署が違い、直接上司部下の関係だったことはない。しかし、時に交渉を持ったことはあった。出来る男だという印象だった。

半信半疑でいるうちに、色々とうわさに近い情報が流れてきた。しばらく前から腰が痛いと言っていた。少し前に会ったら声を掛けられないほど暗い顔をしていた。I氏は将来を嘱望されていて、若くして大きな役割を負っていた。最近、仕事が変わったけれども、前職の仕事も引きずっていた。大事には至らなかったが、新しい仕事で部下に大きなミスがあった、など。

どこまでが本当で、何がデマなのか、真偽のほどは判らない。どうして死んだのかという皆んなの思いから、色々な憶測が生まれる。

ショックで一日気分が落ち込んだ。I氏のちょっと神経質な暗い顔つきが浮かんでくる。皆んなで御神輿を担いでいるつもりでも、しっかり支えようと自覚を持った人に、荷はずんずん掛かってくるものである。時々肩を外すいい加減さを持ち合わしていないと、その重荷に押しつぶされることにもなる。

青くて熟さないまま落ちた柿の実を見るようで、落ちる前に何か打つべき手が無かったのだろうかと、残念でならない。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

白熱の朝青龍VS白鵬

名古屋のかなくん一家が帰って行き、当家も静かになった。午後、昼寝から目覚めて、テレビを点けたら大相撲千秋楽の結び前の取組まで進んでいた。千秋楽は取組の進行が早い。外国人勢が大関横綱を占めて、どこの国の大相撲か判らなくなってから、大相撲を見ることはめっきり減っていたから、今日は久し振りに、朝青龍と白鵬の秋場所千秋楽結びの一番と優勝決定戦を見た。全勝の朝青龍を一敗で負う白鵬の千秋楽決戦である。

本割りの結びの一番は、白鵬の凄まじい気迫のこもった立会いに、遅れをとった朝青龍は圧倒されて土俵際まで下がり、白鵬の左からの上手投げに背中から土俵に落ちた。もっとも決まり手は、上手投げの前に朝青龍の左足が土俵を踏み切り、よりきりと発表された。これだけの気迫のこもった白鵬は今まで見たことがなかった。

優勝決定戦を前にした10分間の休憩、どっしりと腰を下ろして休む白鵬と、立ったまま決定戦の対策を練る朝青龍の、全く対照的な映像がテレビ画面に交互に流れていた。中でも、朝青龍が付け人相手に左前まわしを取る所作を繰り返しているのが注意を引いた。朝青龍は本割りで負けても同じ相手に2度負けることはほとんど無かった。この短い時間にしっかりと作戦を練ってくる。しかし今日の白鵬の気迫のこもった取り口を見ていると、今日はその記録も覆るかと思った。

優勝決定戦は朝青龍の大きくまわしを叩き、勢いよく塩を取りに戻る所作に、本割りと違った気迫を感じた。立会い、朝青龍は左から入り、左前まわしをガッチリとつかんでいた。それが朝青龍の決定戦の作戦だったのだ。それで白鵬の勢いは全く止まった。白鵬は巻き替えなどを試みたが左前まわしを朝青龍が放すことはなかった。引き付けられて白鵬の上体が浮き上がった。

最後は朝青龍の右下手からの投げで、土俵に重ねもちになった。朝青龍は両手を挙げたガッツポーズで喜びを表わした。横綱の品位を問われる行為だが、これを朝青龍から除いたら、気の抜けたビールになってしまう。大相撲の最高位を外国人に占められておいて、今さら品が無いと言ってみても、犬の遠吠えにしかならない。

白鵬の敗因は本割り勝利後の10分間の休憩の過ごし方にあった。決勝戦の対策を懸命に考えた朝青龍に対して、白鵬はただ本割りの相撲を繰り返すことしか考えていなかったように思えた。朝青龍が左前まわしを取りに来ることは予想できたはずである。それに対してどう対応するのか、考えていなくて、まんまと朝青龍に思い通りの相撲を取られてしまった。

久し振りに大相撲をみてモンゴル出身の力士の迫力に圧倒された。これに勝てる日本人力士は残念ながら見当たらない。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

四年目で栗拾いを実現する

4年目にしてようやくソフト会社の悲願(?)、栗拾いが今日実現した。発端は4年前の今頃のことである。会社で栗拾いを計画して中止になった事情は2006年9月24日の書き込み「栗ひろいはどうなった?」に書いた。

娘の夫君が声を掛けてくれて、会社の人たちに話した。大人数では面食らうと困るから、都合のつくY氏とO氏の3人で、休みの土曜日の午後出かけた。Y氏は草刈機持参であった。栗拾いに行ったのは娘の夫君の、掛川の実家の栗畑である。まーくん親子3人が実家で出迎えてくれた。長靴、皮の手袋、火挟み、虫除けスプレー、買い物袋などを装備して、夫君の案内を受けて、自宅裏の元田圃に植えられた栗の木の下で拾った。O氏は栗拾いが生まれて初めてだといい、栗がイガに入って自然に落ちているのに感激していた。そこで袋一杯拾ったあと、山の方に入ってみようと思い、草を払いながら少し登ってみた。どこまでも草が一杯で途中で断念して戻った。結局Y氏の草刈機の活躍する場面はなかった。

縁側でお茶をよばれながら、しばらくお話をした。自宅のある土地は祖父の時代に山を削って宅地に整地したものだという。左手高台にキウイフルーツの棚が見えた。遠目にも実がなっているのが見えた。毎年実がなるけれど最近は取ったことがないと夫君が話す。そばまで行って見せてもらった。キウイフルーツの実がたわわに生っている。まだ実が細身で、触ってみるとまだ硬い。収穫にはまだ早いのだろうと思った。収穫時期を聞くと、夫君が畑にいる祖母に聞きに行ってくれた。11月の霜の降りる前だという返事だった。なるほど、こんなに立派なキウイを収穫しないことはありえないと思った。家に帰って女房に聞くと、前にいただいたことがあるから収穫されているはずだという。そりゃそうでしょう。ただし、夫君は収穫に手を出したことがないのだろう。

(色々説があるが、秋はおはぎと呼んだ方が良いのだろう)

午前中に女房とかなくんのママがおはぎを作っていた。そして夜、まーくん親子、かなくん親子、爺いじ、婆あばに息子が揃った。テーブルに一度には付けず、赤ん坊に食事をさせる組など、ばらばらに時差をつけて食事をした。何かというと全員集合する家族である。連休のあと1週間いた、かなくんとママは迎えに来たパパと一緒に明日名古屋に帰る。そして我が家に静寂が戻る。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「片雲の風」の旅が始まった

ブログ「片雲の風に誘われて」のS氏がこの8月で定年退職して、いよいよ自転車による中国の旅に出発した。実際には日本を出発してすでに10日ほど経っている。様子がほぼ毎日、ブログに写真とともに掲載されている。

この何日かは彼が6年間住んだ杭州に居る。杭州へは自分も何度も訪れており懐かしい。当時の現地子会社の元社員たちが集まって、旧交を温めたと記されていた。若い元社員たちは元気にたくましく暮らしているようで安心した。S氏にとって、杭州の6年間は2度目の青春だったのではないかとふと思い、ブログ「片雲の風に誘われて」にそんなコメントを入れた。

明日は杭州を発って、紹興酒の故郷、紹興へ行くという。白髪、白髭の爺さんスタイルだけれど、颯爽と自転車をこぐ姿が目に浮かぶ。彼はいま3度目の青春、真っ只中なのだろう。その行動力に乾杯である。

自分にも中途で残してきた旅がある。四国遍路の旅である。S氏に触発されたわけではないが、11月に1ヶ月掛けて残り58ヶ寺のお遍路を廻り結願するべく、計画を始動させている。10月は脚力を付ける月間になる。少なくとも5、6回はお遍路のシミュレーションをしておきたい。

* * * * * * *

昨日、健康診断があった。いつもならバリウムを飲む胃のX線撮影は検査の一番最後だったように思うが、昨日は先に行けと指示された。しばらく待たされて、胃のX線検査が終了すると、係の女性に、すぐに下剤を飲み、水をコップ2杯以上飲むように指示された。水を飲んだあと、身長、体重、そしてメタボの測定が続いた。

どうして順番を変えたのか、はたと合点がいった。皆んな胃の検査のために、健康診断の前夜から食事を摂っていない。つまり空腹の状態である。その状態で体重やメタボの測定をすれば、どうしても数値が低く出る。バリウムと水2杯を飲ませて計れば、身長はともかく、体重とメタボ測定は数値が上がり、いつもの状態に近い形で計れる。そんなことを誰かが考えたのだろう。結果、自分の体重は68kgを指し、メタボの限度を3センチメートルも越えてしまった。してやったりと、ほくそ笑んでいる人がいるのだろう。

個人的に弁解すれば、5月に2週間のお遍路に行った。その間、腹が良く減り食事をしっかり摂る習慣がついた。それでも帰ってきて体重が2kgほど減っていた。胃が大きくなったためだろうか、お遍路から帰っても、とにかく腹がよく減るようになった。2kg減った体重は戻っても良いと緩めた結果、お遍路に出かける前より、3、4kg増えてしまった。当然、メタボにも引っかかることになる。11月のお遍路から帰る頃には、再び体重は減っているだろう。メタボはそのあと上手にコントロールしようと思った。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

スーパー林道から山住神社へ

秋葉神社の山門に四方の柱に四神の立派な彫刻が付いていた。四神といえば青龍、朱雀、白虎、玄武であるが、いずれも白木のままで色は付けられていない。彫が深くてダイナミックである。途中すれ違ったおじさんは、「虎と龍はわかるけど、あのウズラを大きくしたような鳥はなんだ?」と大きな声で話していた。まあ、ちょっと見、ウズラに見えないことも無いか。

(秋葉神社、上から青龍、朱雀、白虎、玄武)

秋葉山参拝のあと、天竜スーパー林道に足を延ばした。杉の巨木のある山住神社に久し振りに行ってみたいと思ったので、兄夫婦にはつき合わせてしまった。山住神社までは稜線沿いの27kmの道である。稜線では紅葉はまだ早く、穂を出したススキが主役であった。中間あたりで竜頭山直下を走る。

竜頭山(1352メートル)にはその昔、水窪から登った覚えがある。季節は秋だっただろうか。天竜杉の産地で、途中、かつては木材搬出を行った「木馬道」が登山道になっていた。材木が敷かれた上を、馬に材木の塊りを引かせて、下った道である。勢いがつかないように、いかにブレーキを利かせるかが難しかったようだ。

山頂からの山また山の景色、今も記憶に残っているような気がするが、多分、この山の記憶ではないのだろう。スーパー林道からなら1時間ほどで山頂を踏むことができるはずである。またいつか登って確かめてみたい。

山住神社はスーパー林道をしばらく下ったところにあった。かつて巨木を見に来たときは立派な神社だと思ったが、今日の印象ではずいぶん山家の神社であった。立派な秋葉神社を見たあとだったからかもしれない。

(山住神社のスギ)

県指定の天然記念物の「山住神社のスギ」は2本あり、手前のスギ(デジカメでは奥のスギ)は、目通り7メートル、樹高40メートル、奥のスギ(デジカメでは手前のスギ)は目通り9.2メートル、樹高41メートル、樹齢はいずれも1300年という。

案内板によると、山住神社付近一帯の杉は元禄九年(1696)、約300年前に、山住家二十三代大膳亮茂辰公が、当時幕府御用材の乱伐を憂え、遠く伊勢より三万本の杉苗を購入し、この地方における造林の第一歩を印した。以来、大膳亮は四十八年間に36万本の杉檜を植え、明治になって「山住杉」の名声を残し、天竜林業の礎を築いた、と記されていた。

改めて周囲を見回すと山の斜面に、当時植林したと思われるスギの巨木が散見された。

(秋葉神社、上から青龍、朱雀、白虎、玄武)

秋葉山参拝のあと、天竜スーパー林道に足を延ばした。杉の巨木のある山住神社に久し振りに行ってみたいと思ったので、兄夫婦にはつき合わせてしまった。山住神社までは稜線沿いの27kmの道である。稜線では紅葉はまだ早く、穂を出したススキが主役であった。中間あたりで竜頭山直下を走る。

竜頭山(1352メートル)にはその昔、水窪から登った覚えがある。季節は秋だっただろうか。天竜杉の産地で、途中、かつては木材搬出を行った「木馬道」が登山道になっていた。材木が敷かれた上を、馬に材木の塊りを引かせて、下った道である。勢いがつかないように、いかにブレーキを利かせるかが難しかったようだ。

山頂からの山また山の景色、今も記憶に残っているような気がするが、多分、この山の記憶ではないのだろう。スーパー林道からなら1時間ほどで山頂を踏むことができるはずである。またいつか登って確かめてみたい。

山住神社はスーパー林道をしばらく下ったところにあった。かつて巨木を見に来たときは立派な神社だと思ったが、今日の印象ではずいぶん山家の神社であった。立派な秋葉神社を見たあとだったからかもしれない。

(山住神社のスギ)

県指定の天然記念物の「山住神社のスギ」は2本あり、手前のスギ(デジカメでは奥のスギ)は、目通り7メートル、樹高40メートル、奥のスギ(デジカメでは手前のスギ)は目通り9.2メートル、樹高41メートル、樹齢はいずれも1300年という。

案内板によると、山住神社付近一帯の杉は元禄九年(1696)、約300年前に、山住家二十三代大膳亮茂辰公が、当時幕府御用材の乱伐を憂え、遠く伊勢より三万本の杉苗を購入し、この地方における造林の第一歩を印した。以来、大膳亮は四十八年間に36万本の杉檜を植え、明治になって「山住杉」の名声を残し、天竜林業の礎を築いた、と記されていた。

改めて周囲を見回すと山の斜面に、当時植林したと思われるスギの巨木が散見された。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

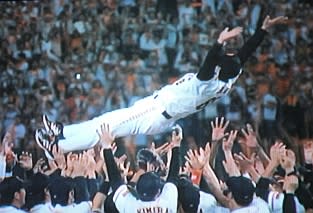

巨人V3、原監督が宙に舞う

午後、会社より帰って、東京ドームデーゲームも中日-巨人戦を見た。昨日、リーグ優勝のマジックを1として、今日勝つか引き分けでリーグ優勝を決めるという試合である。テレビを付けたとき、ラミレスがホームランを打って、2対0で巨人リードしたばかりであった。その後、4対0までなったが、谷繁の3ランで4対3、その後5対3で試合が終った。原監督が現役時代の背番号にちなんで8回宙に舞った。これでV3を達成した。V3はセリーグではV9時代以来の快挙だという。

原巨人の強さを振り返ってみると、若手とベテランの見事なバランスに行き着く。巨人はしばらく前まで、FAを獲得した有名選手を大金で獲得して、チーム作りをしてきた。輝かしい実績を持った選手たちは確かに実力は持っていたが、その力はピークを越えていた。走れない、守れない、怪我が多い、無理が利かない。打てばフェンスを越えるがそれだけである。相手ピッチャーが良ければ、打つ手が無い。重量打線の重量が重荷になって成績が上がらなかった。

巨人のチーム方針が若手を育てる方向へ変わったのはいつからだろう。坂本勇人がその先陣を切った。いま若手がどんどんレギュラー、準レギュラーをつかむようになってきた。若手は伸び盛りで、シーズンの間にもどんどん実力をつけて、戦力を増していく。たとえ怪我をしても回復も早い。若手がグラウンド狭しと走り回る姿は気持が良い。

原監督の起用法は育てると決めた選手は我慢強く使う。坂本や松本はそれで育った。若手を使うときはベテランを休ませて最初から使う。試合の目処が立ったら、思い切って若手に切替える。試合を休ませて休養を取らせるから、ベテランは出場するといい働きをする。

連続試合出場が掛かっているために休ませることが出来ない阪神の金本など、頑張っているが疲れきっているように見える。シーズン初めの金本の成績を見れば、現在の成績が信じられないほどである。金本も40歳を越えている。何試合かに1回休ませることができれば、成績はもっと上がる。阪神の成績が上がらないのは金本の連続試合出場記録が自縛になっているからであろう。

その点、巨人のベテランたちの活躍は休養十分のためであろう。出場したときの谷の成績などを見れば歴然である。若手を生かしながらベテランを活性化させる、見事な原監督の采配である。来年はいよいよ中井、田中、大田といった大物新人たちが一軍に上がってくるだろう。野手は人材に事欠かない。

ただ、投手では今年は外人頼みに終った。42の勝ち越しの中、24の勝ち越しをグライシンガー、ゴンザレス、オビスポの三投手が残している。さらにいえば、14の勝ち越しは日本人投手の中でも中継ぎ押えの越智と山口が残したものである。日本人先発投手はわずかに4つの勝ち越ししかない。日本人先発投手に大きな課題を残した。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

秋葉神社、兄夫婦と参拝

在所の兄夫婦が来靜していて、火伏せの神様、秋葉神社に行きたいという。今朝、お天気は曇りで雨は無さそうだ。名古屋の娘も帰っているので女房は留守番で、3人で出かけた。久しく秋葉神社にもお参りしていない。おそらく、在所の親父の最晩年に両親を連れてお参りしたのが最後のように記憶する。

秋葉神社の信仰は全国に広がっており、四方八方から秋葉道と名付けられた街道が秋葉山に通じている。東西方向の道は現在東海自然歩道と多く重なっており、南北の道は別名「塩の道」とも呼ばれた街道である。自分の故郷(兵庫県豊岡市)でも、秋葉講がある町内があり、毎年お金を出し合い、年1回、順番で代表が秋葉さんまで火伏せのお札をもらい受けに出かける。娯楽の少ない時代にはそれが旅行の楽しみになっていたという。

袋井のボタンの花で有名な可睡斎には秋葉総本殿があり、秋葉山本宮に詣でることができない人のために、そこでも火伏せのお札がいただける便宜がはかられていた。要領のいい代参者はそこでお札を頂き、節約した時間とお金をもっぱら遊興に使ったという話を聞いたことがある。

今日は間違いなく秋葉山本宮まで車を進めた。秋葉山への道はうる覚えで、おおよそは天竜から入ればよいと考えていた。カーナビは森町から入る道を示していた。カーナビに従って進むと、秋葉山下社前に出た。これより徒歩で90分ほどかけて秋葉山本宮まで登る、昔の参道が通じている。その道は東海自然歩道にもなっていて、ハイキングを楽しむ人がたどる道である。

車で参拝するには、それより天竜川の支流、気田川に沿って、時計回りに細い道を延々たどり、最後に秋葉さんへの自動車道を登ることになる。帰り道で天竜へ出る道を取ったが、この方がはるかに良い道で時間的にも早く行けたと思った。

本宮駐車場から緩やかな石段を500メートルほど登る。親父を連れてきたとき、すでにこの石段はあり、覚束なくなった足取りで、それでも出来るだけサポートを受けずに、この石段を登ったことを、昨日のことのように思い出す。

石段の右下、杉の巨木が立つ斜面がネットで囲われて、雌鹿と子鹿が一頭ずついた。昔にはなかった施設で、鹿を飼うのは誰の思いつきなのだろう。子供は喜ぶかもしれないが、眼下に見下ろすだけで動物と触れ合える状況ではないし、ネットの中だけ土が露出し、今にも流れ出しそうになっている。そばの杉の巨木が今後根を洗われて危ういと思う。山を荒らすだけで秋葉山には無用のアイデアだと思った。

兄夫婦は子供たちの分など、火伏せのお札を8枚もいただいて参拝を済ませた。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

生後7ヶ月のかなくん来る

名古屋の外孫かなくん親子が、シルバーウィークと呼ばれる、この秋の連休にやって来た。生後7ヶ月、一時、朝青龍のように肉付きがよくて、砂袋を抱くように重い赤ん坊であった。すごい勢いで寝返りからはいはい、さらに高ばいを始めている。動きが活発になるにつれて、脂肪が筋肉に変ったようで、腕や足に充実感が出来てきた。体重は9.2kg、8ヶ月早く生まれたまーくんを体重では越してしまった。

興がのると、笑いカワセミのように豪快に声を上げて笑い、笑い過ぎて息が間に合わずひーひーと息を吸う。若い両親は心配して、小児喘息ではないかと健診の折に相談したら、赤ん坊はまだ呼吸器が発達中で、呼吸が間に合わない場合もある。心配は要らないといわれたらしい。

光りものが好きらしく、豆電球やきらきら光るものなどを、得意の高ばいで追いかける。寝転がっていると額がぶつかりそうなところまで近付いてきて、どうやら眼鏡が気になるらしい。手を出したら怒られそうで怖い。ちょっと躊躇してターンして行ってしまった。爺爺にはまだ気を置いているように見える。

昨日、女房は中学校の同窓会で留守になった。ところが、夕食に名古屋の娘夫婦とかなくん、掛川の娘夫婦とまーくん、それに息子と大人6人子供2人が集まることになった。ここは一つ男の料理でご馳走しなければなるまい。しかし料理のレパートリーは無いに等しい。無い知恵をしぼって、鉄火丼のようなものにしようと考え、息子と買い物に出かけた。マグロの赤身、中トロ、タコ、ホタテ貝柱を買い求めた。冷蔵庫には冷凍のイカソーメンがあった。寿し飯はどうしようと考えたが、すし太郎でいいや。他にインスタント味噌汁を買って帰った。

刺身を切り分けるところから作業に入る。飯は息子がやや固めに炊いた。赤身の切り分けは名古屋の夫君がさばいてくれた。タコ、ホタテ、イカソーメンも適当に包丁を入れた。卵の薄焼きを焼いたか、どうしても厚くなってしまった。あとはたくさん頂いたナスを薄く切ってバター焼きにする。炊けた御飯にすし太郎を混ぜるのは子供たちがわいわいとやっていた。

そこへ女房も帰ってきて、どんぶりやお皿に思い思いに盛って、刻みのり、錦糸卵、紅ショウガをのせると、早い話、これで散らし寿司が出来上がりである。刺身はどうなるのだと思ったが、それぞれ好みで刺身をわざび醤油に漬けて盛るようにして、何とも騙されたような鉄火丼もどきになった。ナスのバター焼きと、インスタント味噌汁で本日のご馳走の出来上がりである。たちまちに平らげてくれた。味はすし太郎、刺身にお金を掛けたから、美味しくないはずが無い。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ |