平成18年に60歳を迎える。六十と縦に書くと傘に鍋蓋(亠)を載せた形である。で、「かさぶた(六十)日録」

かさぶた日録

田子乃古道 8 鈴川村検地の話

富士市立博物館から頂いた、吉原宿の移り変わりのパンフによれば、見附から元吉原宿に宿場が移されたのは、天文年間(1532~1554)と云われている。さらに慶長六年(1601)には、江戸幕府のもとで、改めて吉原宿と指定された。続いて、寛永16年(1639)に標砂や高波の被害にあって、依田橋村の西方に所替えした、これが中吉原宿である。更に延宝八年(1680)年の8月6日の大津波の被害で、新吉原宿に所替えされた。ところが、その引き金になった地震が何という地震だったのか、江戸時代の地震年表に見当たらない。

鈴川村に御検地があったのは、その大津波があった年の前年、延宝七年(1679)の夏であった。宿場が移ってしまってから久しい時代であった。「田子乃古道」の解読を続けよう。

延宝七辰夏、国々田地引方御詮議として、御勘定衆、御目附衆、御巡見有りて、御検地改むる礼(例)なる村は、御取り揚げに相成るよし。鈴川村は三拾八石砂入り、その印、松山と成りて御有るよし申し上げ、悉く御改めの上、若し隠し田これ有るにおいては、御検地の上、御仕置き請くべきの請文差上げ申すなり。

御奉行は駿府諸暑庄之進の御手代、中嶋平蔵殿、所の御手代、清水七右衛門殿、名主は町、庄左衛門、並びに我ら両人、棹打ち弐人、天神の神前にて信文をして、検地初むる。元よりつまりたる田地のことゆえ、検地不足する位の事なり。打ち終わりて改め見れば、三石八升地、古間より不足、検地の上不足にては、不足田にて堤外くり舟添いにて上畑をこしらえ、漸々勘定合い、三百五拾九石弐升、鈴川村有り高と成る。

※ 棹(竿)打ち(さおうち)- 江戸時代、間竿(けんざお)で田畑の面積を測量したこと。また、検地のこと。竿入れ。

※ 信文(神文)- 起請の内容に偽りがあったり違背した場合、神仏の罰を受けるべき旨を記した文。

惣じてこの辺り、備前縄の古間つまるいわれ、聞き伝うるに、伊奈備前守様御奉行にて、日本惣検地初まり、国々郡々手分けして検地に相成る。その節、庵

原郡の辺りにて、竿打ち、百姓より賄賂を取りたる事あらわれ、その棹打の首を切り、桶に入れ、検地の村々へ廻す。その時この辺へ廻し来るによって、それを恐れて竿詰めとなり。

「竿打ち」はどんな身分のものか不明であるが、おそらく下っ端役人だったのだろうと思う。いつの時代も厳罰に処されるのは下っ端役人で、百姓より賄賂を取って不正を働き、首になるのでは収まらず、哀れにも文字通り首を刎ねられ、見せしめの道具にされた。

その直後の検地では首を恐れて「竿詰め」となったという。この竿詰めが良く判らないが、尺となる竿を詰めると、面積が大きく計測される理屈になる。だから検地で正しく測りなおすと、面積が足らないことになる。総面積を合わせるために、計算に入れていない荒地を畑として加える操作がされる。もっとも、荒地では年貢の計算は出来ないと思うが。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

田子乃古道 7 見附宿の移転と吉原宿命名の由来

(富士塚「浅間山」)

昨日、再び吉原を一人で訪れた。目的は富士塚を見ることであった。その前に、富士市博物館を訪れて、特別展「鳥の目で見た富士」を見学した。その話はまた触れることがあると思う。吉原宿関連の展示もしてあったので、いくつかパンフ類を頂き、最後に富士塚のことを尋ねた。

応対してくれた係員は、今はコンクリで固めてしまって、昔のようではないと断りながら、昔の写真と、今の写真を比べるように見せてくれた。昔の写真は、海岸から少し入った砂地の松林に、手で持てる程度の石がうず高く積まれているだけのものであった。

その後、車で富士塚まで走らせた。今は宅地化が進み、所々に松林が残るだけで、あとは住宅で埋まっていた。松林に車を停めて、場所を聞き、複雑に入り組んだ道を歩いて住宅の中に残された、富士塚のための空き地に円錐状に丸石をコンクリートで固めて作った富士塚があった。てっぺんには浅間宮の石の祠が載っていた。

「田子乃古道」の解読を続ける。

さてまた、この見附の所替えの謂われは、東西に町屋を並べ、数年、営み居りしに、風波の起る毎に、砂山吹き崩れ、押しかゝり、家居を埋むる事、数家なり。誠に責めにあうよりもつらく、住居成りがたく、今井と見附宿の間九町有りて、今井にて伝馬役相勤め来りし所、急御用弁じがたく、また殊に砂山吹き崩れ、難義両様故、御願い立て、東は今井坂口、西は地蔵前まで、かねのてに、北へ壱丁程曲り、町並ぶ西のはしというは、鈴川湊道、地蔵の辺りなり。

(鈴川地蔵堂)

今の地蔵の松は、古道の丁場の松にて、この松むかしを残す。この名仏の尊像は旧古より松に添いて立ち給う。古帳面にこの山下の字、地蔵の下と有り。今の松原は田地なり。砂山吹き崩れるに依って、砂余りの土手を築きしに、その土手成りの今は壱平の松原なり。

地蔵前より二町ばかり南へ下り富士塚、この小山は自然の砂山にあらず。造作(つく)れる山なり。ここに北条阿波守様より、元吉原古湊辺りに、伊勢新九郎殿の霊塚これ有るよし、度々御尋ね有り。その節、知るものなし。今、按ずるに、この富士塚なるべし。何れの頃よりか、冨士参詣の輩は浜ほりして、石壱つずつ迦(かつぎ)登りて、頂上へ積み上げ、登山の安全を願う。依って冨士塚と云う。

富士塚の案内石碑によると、「‥‥役の小角が、その姿富士に、なぞらえて、この小山を築き、はるか大富士の遥拝処としたといわれる。室町時代から江戸時代にかけて、吉原湊に上陸した富士導者が、水清き田子浦辺で精進潔斎、水垢離をなし、玉石一つを浅間宮の祠に捧げ登山の安泰を祈った富士信仰の霊場であった。」とある。この記述が本当であれば、伊勢新九郎殿の霊塚であるはずはない。

見附の吉原と改名せしは、今井村と見附宿と一所に成りて、御伝馬御用宿など勤むるに、両村の名は呼びにくしという。一統相談の上、吉原宿とは名附く。この訳は、東宿の原、西宿の蒲原の、中の宿故、所の繁昌は名に依りてというて、吉原宿とは名付けしなり。その後、あやまって葭原宿と書きしもの有り。この古事云いて止むという。その証拠は、御代官、渡邊刑部左衛門殿の御免状に、万治元年戌年吉原村米可納免状の事と書き有り。翌戊申年より改まり、鈴川村となる。

※ 翌戊申年 - 万治元年戌年は1658年、そして翌戊申年とは、次の年ではなくて、寛文8年(1668年)で10年後のことである。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

田子乃古道 6 重宝黄八幡の籏の行方

「田子乃古道」の解読を続ける。

甲州の新子の大将勢を率(ひきつ)れて、今川と戦わんと押し寄る時、富士川満水にて通舟泊る。その夜、加嶋川成(川成嶋)に陣をはり、川の通路を待つ。その夜俄かに大波立ちて、陣中へ打ち入る。武田の重宝黄八幡の籏を波に取られたりと、高坂弾正が甲陽軍鑑に載せたり。この辺は波場とは見えたり。

※ 川成(かわなり)- 洪水のために土砂が流出し田畑が川原になること。また、その田畑。但し、こゝでは地名。田子の浦港と富士川に挟まれた海辺の地域に「川成島」という地名が残る。

※ 重宝(ちょうほう)- 貴重な宝物。

※ 高坂弾正 - 高坂弾正忠昌信。武田信玄の家臣。小諸、海津城代。「甲陽軍鑑」の著者。

また北條五代記に、今川家と北條家とは縁の義に依って、伊勢新九郎先手にて、大軍引率して富士川の広川原に充満し、相州勢、川成島の陣を目がけて、俄かに夜打ち、西南塞がり、東より相州勢押し来る。依って軍(いくさ)にかしこき甲州勢、一戦もせず引き退(しりぞ)く。その時、新羅三郎が廿六代伝え来たる武田家の重宝、黄八幡の籏を相模勢にうばい取られし事、北条家の重宝と成ると書きたり。

※ 伊勢新九郎 - 北条早雲のこと。室町時代中後期(戦国時代初期)の武将で、戦国大名となった後北条氏の祖である。

※ 先手(さきて)- 本陣の前に位置する部隊。また、一番先に進む部隊。先陣。先鋒。

※ 新羅三郎 - 源義光。平安時代後期の武将。河内源氏の二代目棟梁である源頼義の三男。兄に八幡太郎義家や加茂二郎義綱がいる。義光の子孫は、平賀氏、武田氏、佐竹氏、小笠原氏、南部氏、簗瀬氏と在地武士として発展した。

それにしても、方や、甲州側の記録「甲陽軍鑑」では波にさらわれたとあり、相手方、相州方の「北條五代記」では相模側が奪い取ったと書かれていて、立場により表現が違って面白い。

「黄八幡の籏」については、もとは相州古沢新城城主北条綱成の旗印であったものを、永禄12年(1569)武田信玄が同城を攻めた際に得た旗で、綱成の武勇にあやかるようにと、信玄が真田信昌に与えたものと伝わる。朽葉練地に八幡と墨書されている。現在、長野市松代の真田宝物館に所蔵されているという。

ここに書かれた話とは真逆の話で、時代が違うと思われる。「田子乃古道」の記録が何年頃の話なのか、はっきりしないが、伊勢新九郎が駿河方面で活躍した時期は(1487~1519)だから、武田信玄が相州古沢新城城主北条綱成から奪った、永禄12年(1569)は、50~80年後のことである。つまり、元々新羅三郎ゆかりの武田家の重宝だった「黄八幡の籏」が、一度北条方に奪われ、北条家の重宝となっていた。それを、半世紀以上後に、信玄によって、武田家が取り返したということになる。確証はないが、いずれにしても数奇な運命の旗印ではある。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

田子乃古道 5 ばばが井戸と「太平記」の記述

見附宿跡の碑の隣にある井戸枠がそれのようである)

「田子乃古道」の解読を続ける。

さてここに鈴川村の古え、高は四百石余、内四拾石余砂入り、その内生贄の蛇免、お免有り。六拾四、五年以前まで、阿ぢ神の守に祢宜のおかわという巫女母、この森下に一家あり。舟手の初穂もらい、世渡り、湊大浪の時はあぢ神へ念じ祈祷する。今に残りて婆母井戸(ばばがいど)とて、明水出る。その辺り松山となり、この辺、見附宿屋鋪跡なり。

※ 砂入 - 洪水などで田地に土砂が流れ込み、荒れるとその田畑は砂入として年貢の減免がなされた。

※ 舟手 - 船手頭のこと。江戸幕府の職名。若年寄の支配に属し、幕府の用船の管理や、山陽道・西海道の海上巡視などにあたった

※ 初穂 - 神主への謝礼金。

※ 明水 - 祭礼の時に用いる水。神前などに供える清浄な水。鏡で月からとるとされる。

この堤添いに壱反ばかりの地ありて、岸に肥芦生い繁げり、底知れず。人々恐れて、釣り、網もしる事なし。これ添いに四畝七歩の高盛りあり。引き崩して灯籠川の池へ持込み、田と成す。その時この畑より演(縁)石の添いたる平石出て、その内に大なるすえ石も出る。考うるに、これは見附屋敷跡、添いの池は、堀溝の跡と見えたり。

惣じてこの所の古義は、考(こう)ずるに遠し太平記の乱の頃、足柄、箱根両陣破れて、新田義貞上方へ引き退く。鎌倉勢これまで追い返えす。その道筋にて、三嶋宿川原かえの橋にてあるなり。車帰し三枚ばし、沼津浮嶌の宿は原の宿にてもあらんか。なお、今井、見附宿、萩下と太平記に書き有る萩下とは、宮嶋の事ならんか。萩原村と云いし事、甲陽軍記にも見へたり。

太平記の巻第十四「官軍箱根を引き退く事」という段で、箱根竹下の合戦に足利軍に破れた官軍新田義貞軍が、追われて西へ落ちてゆく様子が描かれている。太平記を読み返すに、地名として出て来るのは、黄瀬川、浮島原ぐらいで、次に出てくるのは、「今井、見付を過ぐるところに、また旗五流れ指し掲げて、小山の上に敵二千騎ばかりひかえたり」とあって、「萩下」は出て来ない。そして、次の場面はもう天竜川へ飛ぶ。

往昔、「太平記読み」と呼ばれる人々(後世の講釈師の祖)が各地を回って、一ヶ所で何日も泊まって、太平記などを読み聞かせた。彼らが各地でご当地の地名を織り込むのは、「つかみ」の秘訣であっただろう。だからそういう異本が沢山あったのかも知れない。確証はない話であるが。

新潮社版の太平記の注には「今井、見付」について、「富士市今井。見付は未詳。今井の近くの地の旧名か」と書かれていた。「田子乃古道」にお付き合い頂いている方は、「見付」がどこなのかは自明のことである。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

田子乃古道 4 富士川の本瀬替と三股淵近辺地名の話

お昼前、まーくん3兄弟がママと来る。幼稚園のまーくんはあと一週間の夏休みである。妹のえまちゃんは這い這い(匍匐前進)を始めた。最近、次男のあっくんがやんちゃぶりを発揮しだしたと聞く。見ていて、あっくんの動きがまーくんを凌ぐようになってきた。そのあっくんが脇をすり抜けるときに、まだかばっている左足の親指を踏んで行った。痛い!幸い傷口が開くようなことにはならなかった。もちろんわざとじゃないことは判っているが、何ていう事をするんだ。しばらく痛みを堪えながら思った。孫を目に入れても痛くないなんて嘘っぱちであると。

* * * * * * *

「田子乃古道」の解読を続ける。知らない地名が沢山出始めて、なかなか理解が難しい。現代の地図の地名に名残りを求めながら、解読してゆく。

今に仏原村(この村は前田村の古名なり。棹入後、改むる)保寿寺にその祭りの古札残れり。保寿寺も所替えして、伝法村に上る。什物に蛇鱗が有ると云う事なり。生贄の祭り免じあり。年々六月廿八日、寺大衆往きて、また川施餓鬼を行う。寺跡は前田村、下潤井川添いに、古地、芝河原となり、五輪の石仏捨て残り有り。ここを仏原村とはいうなり。

※ 棹入(さおいれ)- 江戸時代、検地の別称。検地のため間竿(けんざお)で地積を測量すること。竿打ち・縄打ちともいう。

※ 大衆(だいしゅ)- 多くの僧の集まり。またその僧たち。衆徒。だいす。

※ 川施餓鬼(かわせがき)- 水死人の霊を弔うために、川岸や舟の上で行う施餓鬼供養。

富士川本瀬定まり、水神の岩を切り通り、蒲原の海へ流末を落してより已来、備前土手の強きに依って、加嶋この辺、水流少しくなり、窪々、河原、田地になり、村数も追々増して、これに依って、惣名を加嶋という。これ皆、富士川の流跡なれば、加嶋よりこの辺の村々の名、大方水辺の名、多かるべし。

※ 備前土手 - 江戸幕府関東代官頭、伊奈備前守忠次が築いたとされる富士川の土手

水神の岩を切り通して、富士川の瀬替えが行われた記事である。伊奈備前守忠次が活躍したのは江戸時代が始まらんとするときから、江戸時代の極初期の話で、案外、天正の瀬替えを参考に行われた工事かもしれない。

自分が住む近隣は、大井川の天正の瀬替えで、川底だったところが田地にかわった場所である。だから、瀬替えの結果は似通ったものであったと思う。近くの地名に島という名も残っている。

田嶋村の堤外を城山というは、昔しはここに城ありしや、城なる山ありしなり。然し馬場という字、田所有り。何にても小山を引き崩して田と成りしなり。田嶋と名附くる、その次村を中河原と云うは、潤(井)川と生贄と、中の河にて有りしなり。田地と成ると、これ則ち中河原村なり。この村に舟付屋と云う字あり。これまた海川に近き名なり。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

田子乃古道 3 阿字神社と六王子神社

「田子乃古道」の解読を続ける。

見附宿の老若、厚く行い、悪霊も治まりたるは、正しくこの神子殿の事なりと云いて、あぢ(阿字)神とあがめ祭らんと議しむ。それより宮居を立つる。今のあぢ神これなり。残り六人を柏原にても、六の神子と名付け、これも同じく神子祭るなり。今有る六の神子これなり。駅路の鈴にもこの説をのせたり。誠に富士浅間の神力にて、悪霊蛇治まり、生贄の祭り止む。

※ 駅路の鈴 -「東海道駅路の鈴」大曽根佐兵衛著の東海道道中案内記。宝永六年(1709)刊

一昨日、息子を運転手に、吉原のゆかりの地を現地取材に行った。取材のメインは7人の神子が分け祭られたと伝わる、「あじ神」の阿字神社と「六の神子」の六王子神社である。平家越の碑と三股淵を写真に納めた後、阿字神社に行った。地図で調べて、カーナビに設定することで、それ程迷わずに目的地に行ける。便利な世の中になったものである。阿字神社は、田子の浦港を見下ろす「富士と港の見える公園」下に、里宮があった。小さな社であるが、しっかりしたコンクリート造りであった。

案内板を見ると、岡の上に本宮があるらしく書かれていたので、息子を駐車場に残して、周ってみようと、左手の岡に気を取られて歩き始めた途端、歩道の縁石に左足の親指をいやというほどぶつけて、前に倒れ、膝と手を付いた。やれ、怪我はなかったと、立ち上がり、歩き始めたところ、何やら左足の指の辺りがぬるりとする。後で息子に怒られたのだが、その日は素足のサンダル履きで、指が見えていたのであるが、親指の爪先からどくどくと出血して、サンダルを濡らしていたのである。

痛みを感じなくても血は流れる。車に戻ってティッシュで血を拭くが、そんな事では解決にならない。車を近くのコンビニへ走らせて、息子がウェットティッシュや絆創膏などを買ってきて、サンダルと足に付いた血を拭き、絆創膏で傷口をしっかり押えたら、何とか血は止まった。

(阿字神社奥宮)

応急措置をして、もちろん取材は続けた。岡の上に「見附宿跡の碑」を見つけ、更にその先に、阿字神社の奥宮があった。奥宮は社というよりも、祠というほどのものであった。

「砂山きわに阿ち神下と有り」という、「田子乃古道1」で解読した記述は、この岡が「砂山」で、そこに「阿字神社(現、奥宮)」があり、その直下に「阿ち神下」という字が残るという意味と理解できた。

(中柏原新田、六王子神社)

その後、旧東海道筋を東進し、東田子の浦駅の真ん前で、旧東海道に面している六王子神社に行った。東海道歩きで2度、地蔵巡りで1度、この前を通っているから、来て見ると馴染みの神社であった。この神社の北側に、「六人の神子が身を隠し死する」と伝わる「浮島の湖(沼)」は広がっていたのであろう。

今日は大怪我というほどではないが、自分の血がこれほど流れ出るのを見るのは子供の頃以来であった。往昔の人ならば、七神子の崇りかと、おののくのだろうが、科学の世に身を置く自分は、注意が散漫になるのは年の所為かと、自覚するのみであった。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

田子乃古道 2 三股淵の生贄と七人の神子

昨年12月13日地蔵巡りで、国道1号線富士川橋より撮影)

「田子乃古道」の解読を進める。

見附宿の河上は生贄、古帳面に堤(つつみ)添いの外畑は生贄分と記す。旧古を伝え聞くに、水神の森は岩渕山より尾根続きなり。富士川の本瀬の流れは、岩本より東へ川久保を通り、柄沢より日吉下へ流れ、宮川下は舟川、中河原、入道湊まで、富士川のおまた川流れ合い落つ。東は瀬古川、滝川、比奈川、沼川、三つ又の渕と成り、その深き事、数丈にして、広き渕と成り、悪霊住む。

※ 三つ又の渕 - 田子の浦港(静岡県富士市)の奥、沼川と和田川(生贄川)が合流する場所を「三股淵」といった。竜蛇が住まい、少女を生贄として捧げていた、という伝説がある。「生贄淵」とも呼ばれた。

(三つ又の渕)

この段は、「三つ又の渕」を地理的に案内する部分であるが、興味深いのは、岩渕山から水神の森まで尾根続きで、富士川の本流はそれに阻まれて、現在より東へ流れていたことである。水神の森は、そのすぐ下に旧国道1号線富士川橋が掛かっているところである。ここでも、大井川における天正の瀬替えに似た工事が成されたようで、「田子乃古道」にも、この後にその経緯に触れられている。

年々所の祭りとして、人身御供を備えしなり。生贄の蛇を富士の御池と作る。この蛇の記云うに、大日本国駿州富士郡下方の郷、鱗蛇里の御池にして、生贄の少女を備え奉ると作る。

※ 作る - こゝでは書物などを著す意か? 「著作」の「作」。

また一説に、関東より上京の神子(みこ)七人連れにて来りしを、この前の祭礼に留められて、七人の内、若き娘壱人、おあぢという神子、御供(ごくう)の御くじに当り、哀れ備えらるゝに定まる。六人の神子、上京出来難く、関東へ帰るとて、柏原まで帰り来る。壱人を捨て帰るも詮なしと思い、浮島の湖へ身を隠し死するも、また哀れあり。所の民、急き揚げて介抱すといえども、活きなし。壱所に土中に埋めて碑(いしぶみ)す。その明日、生贄の供え物おあぢ、富士浅間の御神力にや、命助かり、悪霊もこれより鎮まりしとかや。右の六人のあり様を聞きて、これも同じく死す。

※ 御くじに当り - 運試しと気軽に引く神社のおみくじであるが、往昔は命を賭けた真剣なくじもあった。

※ 浮島の湖 - 鈴川海岸の砂山と愛鷹山に囲まれて、赤渕川、須津川、沼川などが縦横に流れる一帯は、往昔は湿地帯で幾つかの沼が点在し、雨が続くと一面に沼と化す、水捌けの悪い地域であった。その後、石水門や昭和放水路が出来て水捌けが改善され、一面に田園地帯となった。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

田子乃古道 1 平家越と、見附宿の駅替のこと

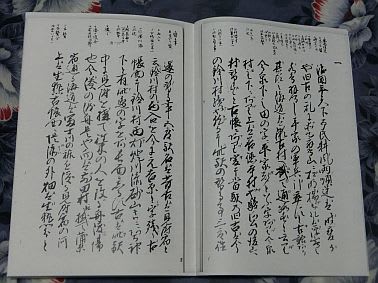

古文書の5冊目は「田子乃古道」を読む。「田子乃古道」は享保18年(1733)頃、姉川一夢によって書かれたもので、東海道吉原宿近辺の地誌である。吉原宿は津浪などの被害を受ける度に内陸部へ宿替えをくり返し、古文書も多く失われいるから、その経緯を記した貴重な古文書とされる。写本が何系統かあるが、この本は妙祥寺本の系統引くものだという。

この本は手書き写本、解読も少し厄介で、かなり意訳しないと意味が通じない部分もありそうだ。誤写も多いように見える。

ともあれ、さっそく解読を始めよう。

治国平天下、而(しこう)して民耕(たがや)し、風雨の順逆は時の変なるべきや。旧き古えの乱に、愛鷹山に松明(たいまつ)揚げれば、浮島の水鳥羽鳴し、平家の軍兵引率すと古語あり。

※ 治国平天下 - 国をうまく治め、天下を平和にすること。

※ 順逆(じゅんぎゃく)- 良し悪し

※ 時変(ときのへん)- 時代の変化。時代の移り変わり。

※ 旧き古えの乱 - 源平合戦の中で、治承4年(1180)9月に起きた富士川の合戦。平維盛(これもり)率いる平家方は水鳥が一斉に飛び立つ羽音に驚いて逃げ去る。

(平家越の碑)

その頃の海道は、瀬古村へ掛けて通路すと云えり。今泉下の田の字(あざ)に、平家声という字あり。今泉村も下にあり。上は善徳寺村なり。

※ 平家声(平家越)- 現在、旧東海道、和田川に架かる平家越橋のたもとに、平家越の碑が建っている。この辺りは、何度か宿替えした最後の吉原宿に近い。

瀬古村、善徳寺村、今泉村の関係が、今一つ判り難い。富士市発行の広報ふじに、地名の由来について、次のような記述がある。

今泉村は源頼朝の富士の巻狩りのとき、勢子(せこ)(動物を追い出す係)を多く出したことから、勢子村と呼ばれたとされ、後に瀬古村と書かれました。戦国時代末期になると善得寺(ぜんとくじ)村と呼ばれ、寛文2年(1662)に今泉村と改名されました。この付近に泉が多かったから今泉としたとも言われています。

つまり、瀬古村、善徳寺村、今泉村はほぼ同じ地域で、時代によって違う呼び方をされたように見える。解読を続けよう。

(「富士と港の見える公園」内の、見附宿の碑)

駿河公の後、上へ村替えすと古帳にあり。ここに当駅の旧き古えは今の鈴川村続きなり。しかるに、この駅の替わる事三度、往還の替わる事五度、駅名は昔古は見附宿と言えり。鈴川村の西入口を今に元吉原という字残り、古帳面に鈴川村西灯籠川添い砂山きわに阿ち神下と有り。この辺りの字を河帳面に記す。

※ 駿河公 - 徳川頼宣。徳川家康の十男で、紀州徳川家の祖。慶長14年(1609)から元和5年(1619)までに駿河藩主。その後、紀州へ転封になる。

古えはこの駅中に見附を構えて、往来の人を改むる。舟渡し場なり。今、湊の渡し舟これなり。向いは前田村へ掛けて蒲原宿へ通る。海辺は富士川の裾を渡る。

(富士川対岸の吹上浜)

旅人は見附でチェックを受けて、川向うの前田村に渡し舟で渡り、さらに富士川の河口を渡って、対岸の吹上浜に着き、蒲原宿へ至ったようである。

8月24日、取材に吉原に息子の運転で出かけた。「田子乃古道」の本文では、古えの見附宿がどうなっていたのか、今一つ理解できなくて、田子の浦港を見渡す「富士と港の見える公園」内の案内板から、吉原宿の推移を見ていく。

鎌倉時代の初めに、現在の「富士と港の見える公園」の辺りに見附が構えられ、東海道の旅人を改めるとともに、吉原湊(現・田子の浦港)から対岸の前田まで舟渡しをしていた。南北朝から戦国時代になると、吉原湊の重要性が増し、見附に宿場、港町の機能が加わり、見附宿として機能するようになった。しかし、高浪や砂丘からの漂砂の害が酷く、天文年間(1532~1555)に、今の鈴川、今井地区(1キロメートルほど東)へ移転し、吉原宿と改名された。しかしこの地も、高浪や漂砂の被害を受けて、寛永16年(1639)に依田橋村西方に再度移転した。吉原宿は、この後、もう一度移転することになる。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

事実証談 神霊部(上) 56、57 高松権現の楊梅と常光寺の伽藍坊のこと

事実証談、神霊部(上)の最終回は、第56話、高松権現の楊梅(やまもも)の話と、第57話の常光寺の伽藍坊の話である。

高松権現(高松神社)はゴルフ場(靜岡カントリー浜岡コース)の南側、遠州灘からさほど離れていない、岡の上にあった。海側から直登する真っ直ぐな石段があり、強い日差しの中、登った。後から岡の上まで車で行けることが判った。どういう謂れの神社であろうか、立派な構えの神社であった。

第56話

城東郡笠原庄門屋村、高松権現の社は山中境内広く、凡そ二十四万坪有りて、松また楊梅(やまもも)の木のみ生え立ちけるに、年毎にその楊梅の皮を売るに、年々金五両程になるを、寛政年中、如何なる故にか、その木多く枯れ行きて、悉く枯れなん様に見えしかば、神主中山豊後守吉埴、常より異(こと)に祓い清めて、臨時の祭をなして祈願せしかば、並べて若芽はり出て、日を経ずして、本の如くなれりと言えり。則ちその祈願の祝詞を写し添えつ。

※ 楊梅皮(ようばいひ)- 楊梅(やまもも)の樹皮をはいで、天日で乾燥させた生薬。下痢止め、扁桃腺、口内炎、打撲傷、捻挫、しっしん、かぶれなどに効果がある。

(この後に、祝詞が続く。解読は出来たけれども、祝詞を正確に読む能力はないので省く。)

常光寺に現れた異形の伽藍坊とはどういう人物なのか。イメージされるのは、天狗とか、奥山半僧坊のような異人(紅毛人)である。

第57話

三河国設楽郡下津具村、常光寺の住僧、境内なる白山権現の社の辺りに生い立ちし檜の大木を伐らしめたるに、その夜更けて、住僧の臥したる所に、人有りて呼び起こし、汝神木を伐りたれば、ここに住職せしむべきにあらず。とく/\立ち退くべしと言うに、驚ろきて起き上り見れば、いと/\大きなる惣髪の人にて有りけり。その形相、恐ろしくて見るに堪えず。

大きに恐懼(おじおそ)れて、直ちに逃げ出て、その夜の間に山路を越え、吉田駅より一里ばかり北なる、豊川という所に、法類の有りけるを頼みに行く程、凡そ十三里ばかりを、夜通しに命限りに逃げ走り、駈(はせ)着きて、かの寺の住僧にありし様を残らず物語り、社木伐りたりし崇りなる事を、悔い歎きけるにより、その崇りを和め奉りたりければ、その崇りは鎮まりしとなん。

※ 法類(ほうるい)- 仏教で、同宗同派に属する僧、または、寺。

これは天明年中の事なりとぞ。かゝる崇り有りしにより、伐り倒せしまゝにて、誰手ふる者もなく、今に然りと、そのわたりに住みし僧の物語なり。またその頃の噂には、伽藍坊出て住僧を追い出せしと言えり。伽藍坊とは如何なる称にか。再びかの僧に尋ねしにかゝる称は無しと言えば、寺を追い出せし故、さは言い出せしなるべし。按(おもふ)にこれは白山権現の御怒りにて、かゝる御形を現わし給えりしにや。

これで、事実証談 神霊部(上)は終る。この後、神霊部(後)以下へ続いていくが、あまり続けると飽きるので、しばらく別の古文書を読もうと思う。この続きはいずれまた、読み続けたいと思う。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

事実証談 神霊部(上) 53~55 木惜の森など、採取すると崇る草木

午後3時から、義弟夫婦とその隣人Ⅰさんの4人で草薙球場に行った。DeNA対阪神戦である。練習が終わり、DeNAのシートノックに入った所で夕立、1時間経ってようやく雨が止み、場内放送で「お待たせしました」とあって、場内がわっと沸いた。それに続く「中止」の報に場内大ブーイング。しばらく観客は未練げに席を立たなかった。

しばらくあって、3累側の阪神のベンチに、タイガースの選手が出て来て、その中から一人、背番号51の選手がホームベース上のブルーシートに出て来て、シャドウバッティングの後、ダイヤモンドを一周して、ホームベースのブルーシート上をヘッドスライディング。先輩プレーヤーにそそのかされたのだろうし、お決まりのパフォーマンスであるが、観客は大歓声で、そのパフォーマンスを見て満足して、一斉に席を立って家路に付いた。阪神の背番号51は伊藤隼太外野手である。

* * * * * * *

事実証談、神霊部(上)の第53話から第56話までである。第53話の山宮権現、第54話の加茂明神には昨日取材に行ってきた。山宮権現はそばの河川工事中で、迷って何人かに聞いて、ようやく石段の上に小さな社に至った。「木惜の森」と呼ばれた周りの山も、今は十分に人の手が入っているように見えた。加茂明神は森町の睦美のお茶工場のすぐそばの小山の上にあった。

(城東郡西方村、山宮権現)

第53話

城東郡西方村、山宮権現の社は竹木生い繁りし杜なり。その杜の木竹は、枯枝はさらにもいわず、落葉にても掻き取り、薪とする時は、忽ちに崇りあり。さるはこの神の甚(いた)く惜み給うにて、里人木惜(きおしみ)様と称す。また木惜の森とも言いて、この森の木の葉をだに、かりそめにも手を触れざる故、竹木ともに立ち枯れ数多あれども、そのまゝにて有るなり。

※ かりそめにも -(あとに打消しの語を伴って)打消しの意味を強める語。決して。仮にも。

(周智郡鴨岡村、加茂明神)

第54話

周智郡鴨岡村、加茂山は則ち加茂明神の杜なり。この社木も伐れは崇り有りと言えり。

第55話

周智郡天宮村の田中に一つの塚あり。その塚なる草を苅れば、忽ち崇り有りと言えり。こは如何なる由縁の塚とも知られねども、同村善太郎という者、往古より毎年七月、祭をなせり。近き年頃、同村清七と言いし者、その塚の草を苅りたりければ、忽ちに瘧を煩いしとかや。すべてかゝる例は数多かれば、上げて数え難し。

※ 瘧(おこり、ぎゃく)- 間欠的に発熱し、悪感(おかん)や震えを発する病気。主にマラリアの一種、三日熱をさした。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ |