新富駅跡は「何も無いジャンル」に属する初心者泣かせの鉄道遺構です。

国道275号線脇に駅への導入路があるのですが、JR北海道バスのバス停標識柱以外にランドマークがなく、うっかりすると通過してしまいそうです。

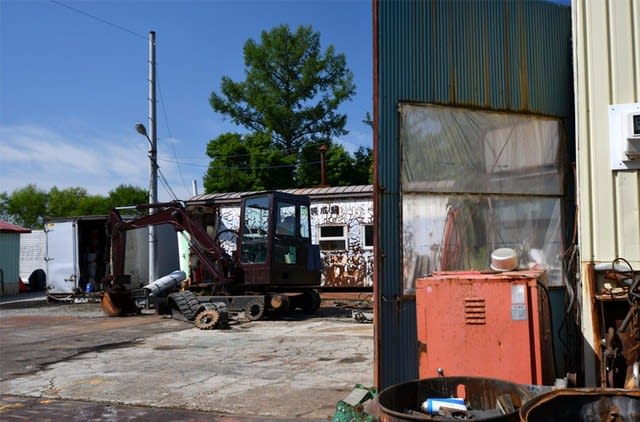

写真は国道から深川方面を見ています。

左手にJR北海道バスのバス停がありその小路を入ってゆくと駅跡となります。

それにしても、ホントに何もありません。

何も無さ過ぎる…

オデ君を国道脇に路駐して徒歩で向かいます。

細い道路を強引に入って行き、その先で転回出来ないとバックで国道に出なければならないので、危険回避のためです。

かなり道幅は狭いです。

JR北海道バス停留所標識柱ですが、昨年見たときよりだいぶ“首”が倒れてしまったように見えます。

2015年新富駅の記事はこちらから。

駅への導入路を歩き始めます。

昨年より道路が整備されていて安心度高いです。(*藪嫌いオジサンコメント)

樹木に覆われたその中に建物が現れました。

人の住んでいる気配は全くありません。

ネット上の記事を見ますと「新富集荷所」という記述があります。

この辺りで集荷所といえば、畑で収穫されたそばの集荷所でしょうね。

道路からその集荷所を見ます。

もちろん、これ以上は近付きません。

道路の突き当りには畑が広がっています。

この辺りが駅跡になるのでしょう。

黄緑色に見える作物がおそらく“そば”なのでしょうね。

青空の下、広がる畑。

それ以外、何もありません。

夜とか独りではむちゃくちゃ怖いでしょうね。

国道275号線脇に駅への導入路があるのですが、JR北海道バスのバス停標識柱以外にランドマークがなく、うっかりすると通過してしまいそうです。

写真は国道から深川方面を見ています。

左手にJR北海道バスのバス停がありその小路を入ってゆくと駅跡となります。

それにしても、ホントに何もありません。

何も無さ過ぎる…

オデ君を国道脇に路駐して徒歩で向かいます。

細い道路を強引に入って行き、その先で転回出来ないとバックで国道に出なければならないので、危険回避のためです。

かなり道幅は狭いです。

JR北海道バス停留所標識柱ですが、昨年見たときよりだいぶ“首”が倒れてしまったように見えます。

2015年新富駅の記事はこちらから。

駅への導入路を歩き始めます。

昨年より道路が整備されていて安心度高いです。(*藪嫌いオジサンコメント)

樹木に覆われたその中に建物が現れました。

人の住んでいる気配は全くありません。

ネット上の記事を見ますと「新富集荷所」という記述があります。

この辺りで集荷所といえば、畑で収穫されたそばの集荷所でしょうね。

道路からその集荷所を見ます。

もちろん、これ以上は近付きません。

道路の突き当りには畑が広がっています。

この辺りが駅跡になるのでしょう。

黄緑色に見える作物がおそらく“そば”なのでしょうね。

青空の下、広がる畑。

それ以外、何もありません。

夜とか独りではむちゃくちゃ怖いでしょうね。