「目名駅」簡単な漢字の並びですがレールファンや道民の方以外、「めな」と読める方は少ないと思います。

「音の響き」が好きです。

駅名標はフィルムを貼り直したのか、妙に新しい外観です。

ログ・ハウス風の駅舎がお洒落です。

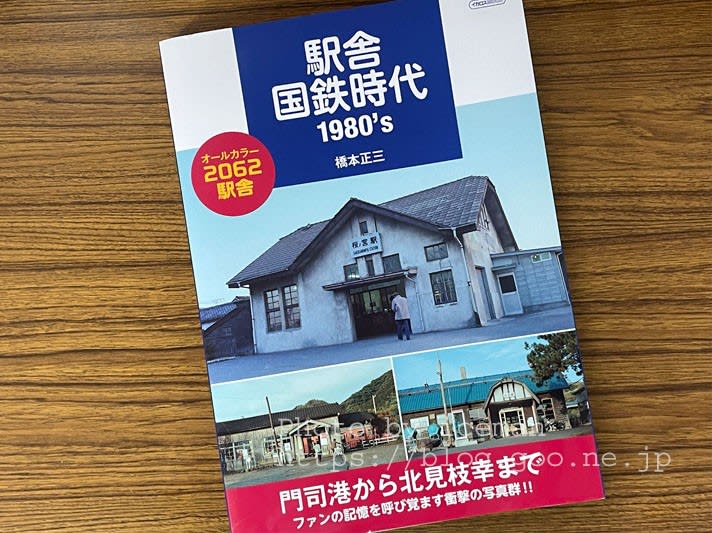

改築される前、1983年2月に撮影された「目名駅」の写真が前出の「駅舎国鉄時代1980's 」に掲載されていました。

ごく普通の北海道駅の姿でした。

建物の前にコンクリートの基礎のような構造物が残されています。

たぶん、旧駅舎の基礎ではないでしょうか。

なぜ、目名駅がこのようなデザインに改築されたのかは不明です。

駅前はバスの転回も出来そうな広いスペースが取られています。

舗装がされていたのでしょうが、それは1/3くらいした残っておらず、ほどんど砂利になってしまっています。

近くで見るとなかなか立派な駅舎です。

駅待合所として、また町民サロンも併設されています。

建物内部も木材たっぷりのログハウスの作りです。

こちらが、町民の方々が利用するスペースみたいです。

照明器具も山小屋風ランタンみたいなデザインのものが使われています。

駅舎を通りホームに出ます。

複線に見える線路の向こう側…ホームのような構造物が雑草に覆われています。

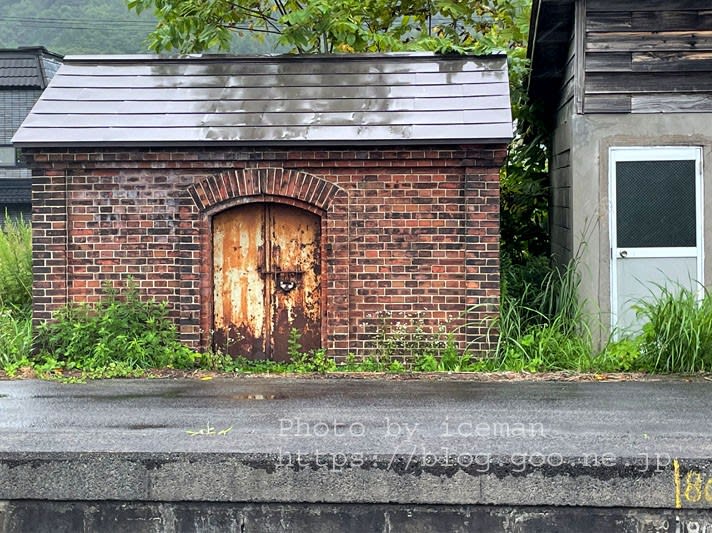

大樹の下には小屋のようなものが見えます。

保線小屋とかでしょうか…

ホームから函館方面を見ます。

こちらが小樽方面となります。

「熱郛駅」辺りで雨は上がりましたが、雲が切れ青空が見えてきました。

「音の響き」が好きです。

駅名標はフィルムを貼り直したのか、妙に新しい外観です。

ログ・ハウス風の駅舎がお洒落です。

改築される前、1983年2月に撮影された「目名駅」の写真が前出の「駅舎国鉄時代1980's 」に掲載されていました。

ごく普通の北海道駅の姿でした。

建物の前にコンクリートの基礎のような構造物が残されています。

たぶん、旧駅舎の基礎ではないでしょうか。

なぜ、目名駅がこのようなデザインに改築されたのかは不明です。

駅前はバスの転回も出来そうな広いスペースが取られています。

舗装がされていたのでしょうが、それは1/3くらいした残っておらず、ほどんど砂利になってしまっています。

近くで見るとなかなか立派な駅舎です。

駅待合所として、また町民サロンも併設されています。

建物内部も木材たっぷりのログハウスの作りです。

こちらが、町民の方々が利用するスペースみたいです。

照明器具も山小屋風ランタンみたいなデザインのものが使われています。

駅舎を通りホームに出ます。

複線に見える線路の向こう側…ホームのような構造物が雑草に覆われています。

大樹の下には小屋のようなものが見えます。

保線小屋とかでしょうか…

ホームから函館方面を見ます。

こちらが小樽方面となります。

「熱郛駅」辺りで雨は上がりましたが、雲が切れ青空が見えてきました。