英語の詩を日本語で

English Poetry in Japanese

Wordsworth, "Lucy Gray"

ウィリアム・ワーズワース

「ルーシー・グレイ--ひとりぼっちの女の子--」

ルーシー・グレイについては、よく聞いていた。

そして、荒地を横切っていた

ある日の夜明け、わたしは

ひとりぼっちのこの子を見た。

ルーシーに友だちや知りあいはいなかった。

この子は広く荒れた野原に住んでいた。

いちばんかわいい子だった、

人里離れたところで育った子のなかで!

そこでは、鹿のこどもが遊んでいる。

緑の草のなか、うさぎもいる。

でも、かわいいルーシー・グレイの顔は、

もう見られない。

「今夜は嵐だ。

でも、町に行ってほしいんだ。

ランプをもって、いいかい、

雪のなか、お母さんを照らしてあげるんだ。」

「いいわよ、もちろん、お父さん!

まだお昼すぎだしね--

さっき、教会の時計が二時を打ってたし、

月もあそこにあるわ。」

こういって父は鎌をふりあげ、

小枝を束ねたひもを切った。

彼は仕事をつづけた--そして、ルーシーは

ランプを手にとった。

山の小鹿よりも楽しげに、

ルーシーは好き勝手に足をふりあげて

雪の粉をまき散らす、

まるで煙のように。

嵐は、思っていたよりも早くやってきた。

ルーシーは行ったりきたり、さまよった。

たくさん丘を越えたが、

町にはたどりつけなかった。

かわいそうに、その夜、父と母は、

ルーシーの名を呼びながら、遠くまで探しまわった。

でも彼女の返事はなかったし、

姿も見えなかった。

次の朝、ふたりは丘にのぼって

荒れた野原を見わたした。

すると木の橋が見えた、

家からはるか遠くに。

ふたりは泣きながら家に向かい、こういった。

「天国でまたいっしょになれるから。」

そのとき、母は気がついた、雪のなかに

ルーシーの足跡があることに。

急な丘の坂を下りて、

ふたりは小さな足跡をたどっていった。

壊れたサンザシの垣根のあいだを、

石の壁の脇を、ずっと歩いて。

ふたりは開けた野原を横切っていった。

足跡はずっとつづいていた。

ふたりはそれをたどりつづけ、

あの橋のところまできた。

雪の積もった岸辺から、ふたりは

足跡をひとつひとつたどっていった、

橋の途中まで。

足跡はそこで消えていた!

でも、今でもまだあの子は

生きている、という人もいる。

かわいいルーシー・グレイに会える、

誰もいない荒れ野に行けば、と。

荒地や平地を、足どり軽く、あの子は歩く、

けっして後ろをふり返らず、

そしてひとりで歌っている、

風のなかの笛の音、それが彼女の歌なんだ、と。

* * *

William Wordsworth

"Lucy Gray; or, Solitude"

Oft I had heard of Lucy Gray:

And, when I crossed the wild,

I chanced to see at break of day

The solitary child.

No mate, no comrade Lucy knew;

She dwelt on a wide moor,

---The sweetest thing that ever grew

Beside a human door!

You yet may spy the fawn at play,

The hare upon the green;

But the sweet face of Lucy Gray

Will never more be seen.

"To-night will be a stormy night---

You to the town must go;

And take a lantern, Child, to light

Your mother through the snow."

"That, Father! will I gladly do:

'Tis scarcely afternoon---

The minster-clock has just struck two,

And yonder is the moon!"

At this the Father raised his hook,

And snapped a faggot-band;

He plied his work;---and Lucy took

The lantern in her hand.

Not blither is the mountain roe:

With many a wanton stroke

Her feet disperse the powdery snow,

That rises up like smoke.

The storm came on before its time:

She wandered up and down;

And many a hill did Lucy climb

But never reached the town.

The wretched parents all that night

Went shouting far and wide;

But there was neither sound nor sight

To serve them for a guide.

At day-break on a hill they stood

That overlooked the moor;

And thence they saw the bridge of wood,

A furlong from their door.

They wept---and, turning homeward, cried,

"In heaven we all shall meet;"

---When in the snow the mother spied

The print of Lucy's feet.

Then downwards from the steep hill's edge

They tracked the footmarks small;

And through the broken hawthorn hedge,

And by the long stone-wall;

And then an open field they crossed:

The marks were still the same;

They tracked them on, nor ever lost;

And to the bridge they came.

They followed from the snowy bank

Those footmarks, one by one,

Into the middle of the plank;

And further there were none!

---Yet some maintain that to this day

She is a living child;

That you may see sweet Lucy Gray

Upon the lonesome wild.

O'er rough and smooth she trips along,

And never looks behind;

And sings a solitary song

That whistles in the wind.

* * *

1 furlongは220mほど?

Wordsworthの勘違い?

あるいは、furlongの遠そうな雰囲気

(furtherのfur + long だから)と、

実際の近さを重ねて、「近いのに遠い」という

ニュアンスにしているとか?

* * *

英語テクストは次のページより。

http://www.gutenberg.org/files/12145/12145-h/Wordsworth2b.html

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を

参照する際には、このサイトの作者、タイトル、URL,

閲覧日など必要な事項を必ず記し、剽窃行為のないように

してください。

ウェブ上での引用などでしたら、リンクなどのみで

かまいません。

商用、盗用、悪用などはないようお願いします。

「ルーシー・グレイ--ひとりぼっちの女の子--」

ルーシー・グレイについては、よく聞いていた。

そして、荒地を横切っていた

ある日の夜明け、わたしは

ひとりぼっちのこの子を見た。

ルーシーに友だちや知りあいはいなかった。

この子は広く荒れた野原に住んでいた。

いちばんかわいい子だった、

人里離れたところで育った子のなかで!

そこでは、鹿のこどもが遊んでいる。

緑の草のなか、うさぎもいる。

でも、かわいいルーシー・グレイの顔は、

もう見られない。

「今夜は嵐だ。

でも、町に行ってほしいんだ。

ランプをもって、いいかい、

雪のなか、お母さんを照らしてあげるんだ。」

「いいわよ、もちろん、お父さん!

まだお昼すぎだしね--

さっき、教会の時計が二時を打ってたし、

月もあそこにあるわ。」

こういって父は鎌をふりあげ、

小枝を束ねたひもを切った。

彼は仕事をつづけた--そして、ルーシーは

ランプを手にとった。

山の小鹿よりも楽しげに、

ルーシーは好き勝手に足をふりあげて

雪の粉をまき散らす、

まるで煙のように。

嵐は、思っていたよりも早くやってきた。

ルーシーは行ったりきたり、さまよった。

たくさん丘を越えたが、

町にはたどりつけなかった。

かわいそうに、その夜、父と母は、

ルーシーの名を呼びながら、遠くまで探しまわった。

でも彼女の返事はなかったし、

姿も見えなかった。

次の朝、ふたりは丘にのぼって

荒れた野原を見わたした。

すると木の橋が見えた、

家からはるか遠くに。

ふたりは泣きながら家に向かい、こういった。

「天国でまたいっしょになれるから。」

そのとき、母は気がついた、雪のなかに

ルーシーの足跡があることに。

急な丘の坂を下りて、

ふたりは小さな足跡をたどっていった。

壊れたサンザシの垣根のあいだを、

石の壁の脇を、ずっと歩いて。

ふたりは開けた野原を横切っていった。

足跡はずっとつづいていた。

ふたりはそれをたどりつづけ、

あの橋のところまできた。

雪の積もった岸辺から、ふたりは

足跡をひとつひとつたどっていった、

橋の途中まで。

足跡はそこで消えていた!

でも、今でもまだあの子は

生きている、という人もいる。

かわいいルーシー・グレイに会える、

誰もいない荒れ野に行けば、と。

荒地や平地を、足どり軽く、あの子は歩く、

けっして後ろをふり返らず、

そしてひとりで歌っている、

風のなかの笛の音、それが彼女の歌なんだ、と。

* * *

William Wordsworth

"Lucy Gray; or, Solitude"

Oft I had heard of Lucy Gray:

And, when I crossed the wild,

I chanced to see at break of day

The solitary child.

No mate, no comrade Lucy knew;

She dwelt on a wide moor,

---The sweetest thing that ever grew

Beside a human door!

You yet may spy the fawn at play,

The hare upon the green;

But the sweet face of Lucy Gray

Will never more be seen.

"To-night will be a stormy night---

You to the town must go;

And take a lantern, Child, to light

Your mother through the snow."

"That, Father! will I gladly do:

'Tis scarcely afternoon---

The minster-clock has just struck two,

And yonder is the moon!"

At this the Father raised his hook,

And snapped a faggot-band;

He plied his work;---and Lucy took

The lantern in her hand.

Not blither is the mountain roe:

With many a wanton stroke

Her feet disperse the powdery snow,

That rises up like smoke.

The storm came on before its time:

She wandered up and down;

And many a hill did Lucy climb

But never reached the town.

The wretched parents all that night

Went shouting far and wide;

But there was neither sound nor sight

To serve them for a guide.

At day-break on a hill they stood

That overlooked the moor;

And thence they saw the bridge of wood,

A furlong from their door.

They wept---and, turning homeward, cried,

"In heaven we all shall meet;"

---When in the snow the mother spied

The print of Lucy's feet.

Then downwards from the steep hill's edge

They tracked the footmarks small;

And through the broken hawthorn hedge,

And by the long stone-wall;

And then an open field they crossed:

The marks were still the same;

They tracked them on, nor ever lost;

And to the bridge they came.

They followed from the snowy bank

Those footmarks, one by one,

Into the middle of the plank;

And further there were none!

---Yet some maintain that to this day

She is a living child;

That you may see sweet Lucy Gray

Upon the lonesome wild.

O'er rough and smooth she trips along,

And never looks behind;

And sings a solitary song

That whistles in the wind.

* * *

1 furlongは220mほど?

Wordsworthの勘違い?

あるいは、furlongの遠そうな雰囲気

(furtherのfur + long だから)と、

実際の近さを重ねて、「近いのに遠い」という

ニュアンスにしているとか?

* * *

英語テクストは次のページより。

http://www.gutenberg.org/files/12145/12145-h/Wordsworth2b.html

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を

参照する際には、このサイトの作者、タイトル、URL,

閲覧日など必要な事項を必ず記し、剽窃行為のないように

してください。

ウェブ上での引用などでしたら、リンクなどのみで

かまいません。

商用、盗用、悪用などはないようお願いします。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

Wordsworth, ("I wandered lonely as a Cloud")

ウィリアム・ワーズワース

(「ひとり、あてもなく歩いていた」)

1815年版

ひとり、あてもなく歩いていた、

谷や丘の上に浮かぶ雲のように。

そんなとき目に飛びこんできたのが、たくさんの、

本当にたくさんの、金色の水仙。

湖のほとり、木々の下、花たちは

そよ風にはためき、踊っていた。

ずっとつづく線になって、星たちが

天の川で光り、きらめく--

そんな星たちのように、水仙も途切れることなく、

湖にそって広がっていた。

ちらっと見ても約一万。花たちは

みないきいきと踊り、頭を揺らしていた。

となりで湖の水も踊っていた。でも、水仙のほうが、

きらめく波よりもっと楽しげだった。

詩人なら、みなうれしくなるはず、

こんなはしゃいだ仲間にかこまれて。

ぼくは見つめた--じーっと見つめた--でも、まったく気づかなかった、

花たちからのプレゼントに。

今、ベッドに横になる、

ぼーっとして、または、いろいろ考えながら。

すると、心のなか、たくさんの水仙が輝きはじめる。

ひとりでいるのに、まるで天国のよう。

そして、ぼくの心は楽しくてどうしようもなくなって、

水仙といっしょに踊るんだ。

* * *

William Wordsworth

("I wandered lonely as a Cloud")

Second version

I wandered lonely as a Cloud

That floats on high o'er vales and Hills,

When all at once I saw a crowd,

A host, of golden Daffodils;

Beside the Lake, beneath the trees,

Fluttering and dancing in the breeze.

Continuous as the stars that shine

And twinkle on the milky way,

They stretched in never-ending line

Along the margin of a bay:

Ten thousand saw I at a glance,

Tossing their heads in sprightly dance.

The waves beside them danced; but they

Out-did the sparkling waves in glee:-

A Poet could not but be gay

In such a jocund company:

I gazed---and gazed---but little thought

What wealth the show to me had brought:

For oft when on my couch I lie

In vacant or in pensive mood,

They flash upon that inward eye

Which is the bliss of solitude,

And then my heart with pleasure fills,

And dances with the Daffodils.

* * *

英語テクストは次のページより。

https://wordsworth.org.uk/daffodils.html

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を

参照する際には、このサイトの作者、タイトル、URL,

閲覧日など必要な事項を必ず記し、剽窃行為のないように

してください。

ウェブ上での引用などでしたら、リンクなどのみで

かまいません。

商用、盗用、悪用などはないようお願いします。

* * *

このブログを完全にコピーしたウェブサイトがあるようです。

(gooを使用している他の方々にも同じことがおこって

いるようです。すべての方ではないかもしれませんが。)

何が目的か、など私にはまったくわからないのですが、

http://blog.goo.ne.jp/gtgsh ではじまるページ以外、

いっさい私は関知していませんので、ご注意いただけますよう、

よろしくお願いいたします。

(「ひとり、あてもなく歩いていた」)

1815年版

ひとり、あてもなく歩いていた、

谷や丘の上に浮かぶ雲のように。

そんなとき目に飛びこんできたのが、たくさんの、

本当にたくさんの、金色の水仙。

湖のほとり、木々の下、花たちは

そよ風にはためき、踊っていた。

ずっとつづく線になって、星たちが

天の川で光り、きらめく--

そんな星たちのように、水仙も途切れることなく、

湖にそって広がっていた。

ちらっと見ても約一万。花たちは

みないきいきと踊り、頭を揺らしていた。

となりで湖の水も踊っていた。でも、水仙のほうが、

きらめく波よりもっと楽しげだった。

詩人なら、みなうれしくなるはず、

こんなはしゃいだ仲間にかこまれて。

ぼくは見つめた--じーっと見つめた--でも、まったく気づかなかった、

花たちからのプレゼントに。

今、ベッドに横になる、

ぼーっとして、または、いろいろ考えながら。

すると、心のなか、たくさんの水仙が輝きはじめる。

ひとりでいるのに、まるで天国のよう。

そして、ぼくの心は楽しくてどうしようもなくなって、

水仙といっしょに踊るんだ。

* * *

William Wordsworth

("I wandered lonely as a Cloud")

Second version

I wandered lonely as a Cloud

That floats on high o'er vales and Hills,

When all at once I saw a crowd,

A host, of golden Daffodils;

Beside the Lake, beneath the trees,

Fluttering and dancing in the breeze.

Continuous as the stars that shine

And twinkle on the milky way,

They stretched in never-ending line

Along the margin of a bay:

Ten thousand saw I at a glance,

Tossing their heads in sprightly dance.

The waves beside them danced; but they

Out-did the sparkling waves in glee:-

A Poet could not but be gay

In such a jocund company:

I gazed---and gazed---but little thought

What wealth the show to me had brought:

For oft when on my couch I lie

In vacant or in pensive mood,

They flash upon that inward eye

Which is the bliss of solitude,

And then my heart with pleasure fills,

And dances with the Daffodils.

* * *

英語テクストは次のページより。

https://wordsworth.org.uk/daffodils.html

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を

参照する際には、このサイトの作者、タイトル、URL,

閲覧日など必要な事項を必ず記し、剽窃行為のないように

してください。

ウェブ上での引用などでしたら、リンクなどのみで

かまいません。

商用、盗用、悪用などはないようお願いします。

* * *

このブログを完全にコピーしたウェブサイトがあるようです。

(gooを使用している他の方々にも同じことがおこって

いるようです。すべての方ではないかもしれませんが。)

何が目的か、など私にはまったくわからないのですが、

http://blog.goo.ne.jp/gtgsh ではじまるページ以外、

いっさい私は関知していませんので、ご注意いただけますよう、

よろしくお願いいたします。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

Wordsworth, "Ode" ("Intimations of Immortality") 1807 ver. (日本語訳)

ウィリアム・ワーズワース (1770-1850)

「オード」

(「幼少の思い出が永遠について教えてくれる」)

「もっと気高いことを歌おう。」

かつて、牧場、林、川、

大地、そしてすべてのありふれた景色が、

わたしには見えた、

天上の光につつまれているかのように。

夢の輝きとあざやかさに装われているかのように。

昔はそうだったが、今ではちがう。

どこを見ても、

昼でも夜でも、

かつて見えたものが、もう見えない。

(1-9)

虹は出て、消える。

バラはきれいだ。

月は楽しげに

あたりを見まわす、雲のない夜に。

星降る夜の川や湖は

澄み、美しい。

太陽は新しく生まれて輝く。

だが、わたしは知っている。どこに行っても無駄、

ある種の輝きが、大地から去ってしまったことを。

(10-18)

今、鳥たちは楽しげに歌を歌い、

子羊たちは跳ねまわる。

太鼓にあわせて飛ぶかのように。

わたしだけ悲しい気持ちになったが、

それを歌にしたら気が楽になり、

また強くなれた。

滝は崖からトランペットのように鳴る。

もう悲しみでこの季節を台無しにするのはやめよう。

こだまが聞こえる、あたりの山を通って集まってくるかのように。

眠る野原から風もやってくる。

世界は楽しげで、

大地も海も

陽気に我を忘れている。

五月祭のときのような気分で、

動物もみな、のんびりしている。

「ねえ、君、よろこびの申し子、

ぼくのそばで叫んで、大きな声を聞かせて、楽しげな羊飼いの君!

(19-35)

君たち、幸せな生きもののみんな、聞こえたよ、

君たちが呼びあう声が。見えたよ、

空が笑うのが。楽しげに声をあげる君たちといっしょに。

心のなかでぼくは君たちのお祭りに参加していて、

頭にはその草冠をのせていて、

君たちがどれほど幸せに満ちているか、感じる、みんな感じるよ」。

最悪だ! 暗い気分でいるなんて!

大地が着飾っているというのに、

こんな気持ちいい五月の朝に、

子どもたちが摘んでいるというのに、

あちこちで、

広く、ずっとつづく千もの谷のなか、

咲いたばかりの花を。太陽があたたかく輝き、

赤子も母の腕のなか、飛びはねているというのに。

ああ、聞こえる、聞こえる! 聞こえて、楽しい気分になってくる!

--だが、一本の木がある。たくさんのなかの一本。

それから特別な野原が一か所ある。

これらは語る、なくなってしまった何かについて。

足もとのパンジーも、

同じ話をくり返す。

幻のような光はどこに行ってしまったのか?

今、どこにあるのか、輝くような美しさと夢は?

(36-57)

人が生まれるということは、眠ること、忘れることにすぎない。

わたしたちとともにのぼる魂、わたしたちの命の星は、

かつて別のところにあったもの。

それは遠くからやってくる。

すべてを忘れてはいない状態で、

完全に裸ではない状態で、

光の雲を引きずって、わたしたちはやってくる。

わたしたちが生まれたところ、神のもとから。

天国があるのだ! 子どもの頃のわたしたちのまわりには!

牢獄の影が覆い、かぶさりはじめる、

成長していく少年に。

しかし、彼は光を見る。そして、それがどこから流れてきているか、

それに気づいて彼はよろこぶ。

若者になり、人は日々東から遠ざかるように

旅をしなくてはならない。が、それでも彼は、まだ自然に仕える者であり、

輝く、神秘的な天の光景を

記憶にとどめつつ進む。

最終的に大人になり、彼は気づく。この光景が死に絶え、

ありふれた昼の光に混ざって消えていることに。

(58-76)

大地は、その膝を、きれいな草花でいっぱいに満たす。

大地にはみずからの、ごく自然な希望があって、

そして、どこか母のような心で、

意地悪するつもりなどなく、

あたたかい乳母として手を尽くす。

義理の子、今、いっしょにくらしている人間が、

かつて知っていた輝きを忘れるように。

かつて住んでいた天の王の宮殿を忘れるように。

(77-84)

見て、あの子を。生まれて、まだ小さくて、よろこびに満ちている。

四歳のかわいい子、こびとのように小さい!

見て、自分の作品にかこまれて横になっていて、

母のキスに急襲されてむずがっていて、

父の視線に照らされている!

見て、彼の足もとには小さな見取り図や地図。

人のくらしについて彼が見た夢の断片が、

最近覚えたテクニックで書かれている。

結婚式か、祭か、

喪か、葬式か、

とにかく、今、彼はこれに夢中で、

それにあわせて自分の歌をつくって歌う。

やがて彼は言葉を覚え、

仕事や、愛や、憎しみを語れるようになるだろう。

が、遠からず

これも捨てられ、

新しいよろこびと自信とともに、

この小さな役者は次々に異なる役を覚え、

流れる時のなか、人生の舞台でさまざまな気質を演じる。

手足のふるえる老人になるまで、彼はあらゆる登場人物になる。

人生がもたらすあらゆる立場の人に扮する。

まるで、終わりのない演技だけが、

彼に定められた仕事であるかのように。

(85-107)

「ねえ君、君の姿は、偽って隠しているよね、

無限に大きい君の魂を。

最高の知恵をもつ君、君にはまだあるよね、

君が受け継いだものが。盲目の人々のなか、君は目なんだ。

何も聞かずに、何も話さずに、君は永遠不変なもの、深いものを読みとっているんだ。

永遠不変の記憶がいつもそばにあるからだよ。

君は偉大な預言者で、神の啓示を見ているんだ!

君は真理を知っているよね、

ぼくたちが生涯をかけて、一生懸命探しているような真理を。

母鳥の下の卵のように、君は、永遠の命につつまれているんだ。

日の光が人をつつむように、主人が奴隷を支配するように、

不死が君のまわりにある、君をとらえているんだ。

君の墓、

それは何も見えない孤独な場所、

あたたかい光もないところ。

それは思考する者たちの場所。そこでぼくたちは横になり、君を待っているんだよ。

小さな君、でも君にはすばらしい力がある。

抑制されない楽しみから得られる力が、ね、君の小さなからだのなかに。

どうしてそんな大まじめに、痛みや苦労を感じてまで、みずから招くんだい?

避けられない拘束をもたらす年月を?

どうして、考えもなしに、幸せな今の状態に抵抗する?

本当にすぐに、君の魂はこの世の重荷を感じるんだ。

この世のルールが、重くのしかかるんだよ。

霜のように冷たく重く、命そのもののように君の奥深く」。

(108-31)

よろこぶべきことだ! 火の消えかけた炭のようなわたしたちのからだのなかで

まだ何かが生きているなんて!

存在のどこか奥深くでまだ覚えているなんて、

あのようにはかなく、すぐに消えてしまうものを!

過ぎ去った年月について考えるとき、わたしは感じる、

永遠に祝福され、守られているかのように。実際、違う、

神聖な扱いにもっともふさわしいものに対して、

楽しみや自由、これら子どもの頃の

素朴な教義、鳥みたいにパタパタ遊んでいるときに、寝ているときに、信じていたもの、

いつも胸には新しい希望があって--

これらに対して、わたしは

感謝の歌、称賛の歌を捧げるのではない。

そうではなく、あの執拗な問いかけ、

感覚やものごとの外面についての問いかけ、

わたしたちから落ちていくもの、消えていくものに対して、わたしは歌う。

根拠のない不安、存在しない世界にいる

何ものかについての、なんともいえないあやふやな気持ち、

高く深遠なる衝動、それを前にわたしたち、いずれ死ぬ者たちが

不意をつかれた罪人のようにふるえたような、そんな衝動に対して、わたしは歌う。

子どもの頃、最初に感じたこと、

子どもの頃にもっていた、ぼんやりした記憶、

それがどんなものであれ、

わたしたちの日々の光の源であるような、

わたしたちの視界を照らす光の源であるような、そんな記憶に対して、わたしは歌う。

--支えてほしい。やさしく守ってほしい。そして

わたしたちの生きるけたたましい年月を、ほんの一瞬にすぎないものとして、

永遠につづく完璧な静けさでつつんでほしい--目ざめ、

そしてけっして滅ぶことがない真理!

けだるさでも、狂ったような活動でも、

大人でも少年でも、

喜びに敵対するすべてのものでも、

この真理を完全に消し去ることはできない! 破壊することはできない!

だから、天気が穏やかな季節に、

海から遠く離れていても、

わたしたちの魂には、あの永遠の海が見える。

わたしたちをここにつれてきた、海のようなあの永遠が。

そして、一瞬のうちにそこに行けば、

岸で遊ぶ子どもたちが見える。

永遠に波うつ、広く大きな水の音が聞こえる。

(132-70)

「だから歌って、鳥たち! 歌って! 歌うんだ、よろこびの歌を!

子羊たちは飛びはねまわろう、

太鼓の音にあわせて!

ぼくたちも、心のなかで君たちといっしょに歌い、飛びはねるから。

歌う君たち、飛びまわる君たち、

心のなかで、今日、

五月の楽しさを感じている君たちといっしょに!」。

かつてあれほど輝いていた光が

わたしの視界から奪われていたってかまわない。

過ぎた時間をとり戻してくれるものなんて、何もない。

草のなかに光が、花のなかに輝きがあった頃は、もう戻らない。

でも、わたしたちは悲しむのではなく、むしろ、見つけよう、

強さを。手に残されたもののうちに。

生まれて最初に感じた共感のなかに。

(かつて感じたのだから、今でも、いつまでも、あるはずだ。)

心を落ちつかせてくれる思考、

人の苦しみがもたらす思考のなかに。

死の向こう側を見る信仰のなかに。

知を愛し求める精神をもたらす年月のなかに。

(171-89)

「だから、ああ、君たち、泉、牧場、丘、そして林!

わたしたちの愛を切り捨てようとは思わないで!

まだ心の底で、わたしは君たちの力を感じているよ。

わたしは、よろこびをひとつ捨てただけ、

君たちの力の下で日々生きるというよろこびを捨てただけなんだ」。

波を立てて流れていく小川が、わたしは今でも好きだ。

自分が、小川のように軽やかにはねていた頃よりもずっと。

日々新しく生まれる朝日の無垢な輝きは、

今でもきれいだ。

沈む太陽のまわりに集まる雲は、

落ちついた色をしている。まるで

いずれ死ぬ人間たちを見守ってきた目のように。

いろんな人生があったことだろう。勝利、幸せもいろいろだろう。

ありがとう、人の心に。これによってわたしたちは生きているのだから。

ありがとう、人の心のやさしさ、よろこび、そして恐れに。

これらがあるから、本当にちっぽけな花が咲いているのを見ても、

涙も出ないほど奥深いところで、心が動くのだから。

(190-206)

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を参照する際には、

このサイトの作者、タイトル、URL, 閲覧日など必要な事項を必ず記し、

剽窃行為のないようにしてください。

「オード」

(「幼少の思い出が永遠について教えてくれる」)

「もっと気高いことを歌おう。」

かつて、牧場、林、川、

大地、そしてすべてのありふれた景色が、

わたしには見えた、

天上の光につつまれているかのように。

夢の輝きとあざやかさに装われているかのように。

昔はそうだったが、今ではちがう。

どこを見ても、

昼でも夜でも、

かつて見えたものが、もう見えない。

(1-9)

虹は出て、消える。

バラはきれいだ。

月は楽しげに

あたりを見まわす、雲のない夜に。

星降る夜の川や湖は

澄み、美しい。

太陽は新しく生まれて輝く。

だが、わたしは知っている。どこに行っても無駄、

ある種の輝きが、大地から去ってしまったことを。

(10-18)

今、鳥たちは楽しげに歌を歌い、

子羊たちは跳ねまわる。

太鼓にあわせて飛ぶかのように。

わたしだけ悲しい気持ちになったが、

それを歌にしたら気が楽になり、

また強くなれた。

滝は崖からトランペットのように鳴る。

もう悲しみでこの季節を台無しにするのはやめよう。

こだまが聞こえる、あたりの山を通って集まってくるかのように。

眠る野原から風もやってくる。

世界は楽しげで、

大地も海も

陽気に我を忘れている。

五月祭のときのような気分で、

動物もみな、のんびりしている。

「ねえ、君、よろこびの申し子、

ぼくのそばで叫んで、大きな声を聞かせて、楽しげな羊飼いの君!

(19-35)

君たち、幸せな生きもののみんな、聞こえたよ、

君たちが呼びあう声が。見えたよ、

空が笑うのが。楽しげに声をあげる君たちといっしょに。

心のなかでぼくは君たちのお祭りに参加していて、

頭にはその草冠をのせていて、

君たちがどれほど幸せに満ちているか、感じる、みんな感じるよ」。

最悪だ! 暗い気分でいるなんて!

大地が着飾っているというのに、

こんな気持ちいい五月の朝に、

子どもたちが摘んでいるというのに、

あちこちで、

広く、ずっとつづく千もの谷のなか、

咲いたばかりの花を。太陽があたたかく輝き、

赤子も母の腕のなか、飛びはねているというのに。

ああ、聞こえる、聞こえる! 聞こえて、楽しい気分になってくる!

--だが、一本の木がある。たくさんのなかの一本。

それから特別な野原が一か所ある。

これらは語る、なくなってしまった何かについて。

足もとのパンジーも、

同じ話をくり返す。

幻のような光はどこに行ってしまったのか?

今、どこにあるのか、輝くような美しさと夢は?

(36-57)

人が生まれるということは、眠ること、忘れることにすぎない。

わたしたちとともにのぼる魂、わたしたちの命の星は、

かつて別のところにあったもの。

それは遠くからやってくる。

すべてを忘れてはいない状態で、

完全に裸ではない状態で、

光の雲を引きずって、わたしたちはやってくる。

わたしたちが生まれたところ、神のもとから。

天国があるのだ! 子どもの頃のわたしたちのまわりには!

牢獄の影が覆い、かぶさりはじめる、

成長していく少年に。

しかし、彼は光を見る。そして、それがどこから流れてきているか、

それに気づいて彼はよろこぶ。

若者になり、人は日々東から遠ざかるように

旅をしなくてはならない。が、それでも彼は、まだ自然に仕える者であり、

輝く、神秘的な天の光景を

記憶にとどめつつ進む。

最終的に大人になり、彼は気づく。この光景が死に絶え、

ありふれた昼の光に混ざって消えていることに。

(58-76)

大地は、その膝を、きれいな草花でいっぱいに満たす。

大地にはみずからの、ごく自然な希望があって、

そして、どこか母のような心で、

意地悪するつもりなどなく、

あたたかい乳母として手を尽くす。

義理の子、今、いっしょにくらしている人間が、

かつて知っていた輝きを忘れるように。

かつて住んでいた天の王の宮殿を忘れるように。

(77-84)

見て、あの子を。生まれて、まだ小さくて、よろこびに満ちている。

四歳のかわいい子、こびとのように小さい!

見て、自分の作品にかこまれて横になっていて、

母のキスに急襲されてむずがっていて、

父の視線に照らされている!

見て、彼の足もとには小さな見取り図や地図。

人のくらしについて彼が見た夢の断片が、

最近覚えたテクニックで書かれている。

結婚式か、祭か、

喪か、葬式か、

とにかく、今、彼はこれに夢中で、

それにあわせて自分の歌をつくって歌う。

やがて彼は言葉を覚え、

仕事や、愛や、憎しみを語れるようになるだろう。

が、遠からず

これも捨てられ、

新しいよろこびと自信とともに、

この小さな役者は次々に異なる役を覚え、

流れる時のなか、人生の舞台でさまざまな気質を演じる。

手足のふるえる老人になるまで、彼はあらゆる登場人物になる。

人生がもたらすあらゆる立場の人に扮する。

まるで、終わりのない演技だけが、

彼に定められた仕事であるかのように。

(85-107)

「ねえ君、君の姿は、偽って隠しているよね、

無限に大きい君の魂を。

最高の知恵をもつ君、君にはまだあるよね、

君が受け継いだものが。盲目の人々のなか、君は目なんだ。

何も聞かずに、何も話さずに、君は永遠不変なもの、深いものを読みとっているんだ。

永遠不変の記憶がいつもそばにあるからだよ。

君は偉大な預言者で、神の啓示を見ているんだ!

君は真理を知っているよね、

ぼくたちが生涯をかけて、一生懸命探しているような真理を。

母鳥の下の卵のように、君は、永遠の命につつまれているんだ。

日の光が人をつつむように、主人が奴隷を支配するように、

不死が君のまわりにある、君をとらえているんだ。

君の墓、

それは何も見えない孤独な場所、

あたたかい光もないところ。

それは思考する者たちの場所。そこでぼくたちは横になり、君を待っているんだよ。

小さな君、でも君にはすばらしい力がある。

抑制されない楽しみから得られる力が、ね、君の小さなからだのなかに。

どうしてそんな大まじめに、痛みや苦労を感じてまで、みずから招くんだい?

避けられない拘束をもたらす年月を?

どうして、考えもなしに、幸せな今の状態に抵抗する?

本当にすぐに、君の魂はこの世の重荷を感じるんだ。

この世のルールが、重くのしかかるんだよ。

霜のように冷たく重く、命そのもののように君の奥深く」。

(108-31)

よろこぶべきことだ! 火の消えかけた炭のようなわたしたちのからだのなかで

まだ何かが生きているなんて!

存在のどこか奥深くでまだ覚えているなんて、

あのようにはかなく、すぐに消えてしまうものを!

過ぎ去った年月について考えるとき、わたしは感じる、

永遠に祝福され、守られているかのように。実際、違う、

神聖な扱いにもっともふさわしいものに対して、

楽しみや自由、これら子どもの頃の

素朴な教義、鳥みたいにパタパタ遊んでいるときに、寝ているときに、信じていたもの、

いつも胸には新しい希望があって--

これらに対して、わたしは

感謝の歌、称賛の歌を捧げるのではない。

そうではなく、あの執拗な問いかけ、

感覚やものごとの外面についての問いかけ、

わたしたちから落ちていくもの、消えていくものに対して、わたしは歌う。

根拠のない不安、存在しない世界にいる

何ものかについての、なんともいえないあやふやな気持ち、

高く深遠なる衝動、それを前にわたしたち、いずれ死ぬ者たちが

不意をつかれた罪人のようにふるえたような、そんな衝動に対して、わたしは歌う。

子どもの頃、最初に感じたこと、

子どもの頃にもっていた、ぼんやりした記憶、

それがどんなものであれ、

わたしたちの日々の光の源であるような、

わたしたちの視界を照らす光の源であるような、そんな記憶に対して、わたしは歌う。

--支えてほしい。やさしく守ってほしい。そして

わたしたちの生きるけたたましい年月を、ほんの一瞬にすぎないものとして、

永遠につづく完璧な静けさでつつんでほしい--目ざめ、

そしてけっして滅ぶことがない真理!

けだるさでも、狂ったような活動でも、

大人でも少年でも、

喜びに敵対するすべてのものでも、

この真理を完全に消し去ることはできない! 破壊することはできない!

だから、天気が穏やかな季節に、

海から遠く離れていても、

わたしたちの魂には、あの永遠の海が見える。

わたしたちをここにつれてきた、海のようなあの永遠が。

そして、一瞬のうちにそこに行けば、

岸で遊ぶ子どもたちが見える。

永遠に波うつ、広く大きな水の音が聞こえる。

(132-70)

「だから歌って、鳥たち! 歌って! 歌うんだ、よろこびの歌を!

子羊たちは飛びはねまわろう、

太鼓の音にあわせて!

ぼくたちも、心のなかで君たちといっしょに歌い、飛びはねるから。

歌う君たち、飛びまわる君たち、

心のなかで、今日、

五月の楽しさを感じている君たちといっしょに!」。

かつてあれほど輝いていた光が

わたしの視界から奪われていたってかまわない。

過ぎた時間をとり戻してくれるものなんて、何もない。

草のなかに光が、花のなかに輝きがあった頃は、もう戻らない。

でも、わたしたちは悲しむのではなく、むしろ、見つけよう、

強さを。手に残されたもののうちに。

生まれて最初に感じた共感のなかに。

(かつて感じたのだから、今でも、いつまでも、あるはずだ。)

心を落ちつかせてくれる思考、

人の苦しみがもたらす思考のなかに。

死の向こう側を見る信仰のなかに。

知を愛し求める精神をもたらす年月のなかに。

(171-89)

「だから、ああ、君たち、泉、牧場、丘、そして林!

わたしたちの愛を切り捨てようとは思わないで!

まだ心の底で、わたしは君たちの力を感じているよ。

わたしは、よろこびをひとつ捨てただけ、

君たちの力の下で日々生きるというよろこびを捨てただけなんだ」。

波を立てて流れていく小川が、わたしは今でも好きだ。

自分が、小川のように軽やかにはねていた頃よりもずっと。

日々新しく生まれる朝日の無垢な輝きは、

今でもきれいだ。

沈む太陽のまわりに集まる雲は、

落ちついた色をしている。まるで

いずれ死ぬ人間たちを見守ってきた目のように。

いろんな人生があったことだろう。勝利、幸せもいろいろだろう。

ありがとう、人の心に。これによってわたしたちは生きているのだから。

ありがとう、人の心のやさしさ、よろこび、そして恐れに。

これらがあるから、本当にちっぽけな花が咲いているのを見ても、

涙も出ないほど奥深いところで、心が動くのだから。

(190-206)

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を参照する際には、

このサイトの作者、タイトル、URL, 閲覧日など必要な事項を必ず記し、

剽窃行為のないようにしてください。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

Wordsworth, "Ode" ("Intimations of Immortality") 1807 ver. (訳注、解説)

ウィリアム・ワーズワース (1770-1850)

「オード」

(「幼少の思い出が永遠について教えてくれる」)

(訳注と解釈例)

タイトル immortality

不死。いずれ死ぬ(mortal)人間などこの世のものに対して、

神や天使たちは死なない(immortal)。

ただ、日本語で「不死」というと、不死不老という

現世的な憧れ、的なニュアンスをおびてしまうので、

より抽象的に、時間的に限定された(temporal)人間などの

住む現実の世界と、神や天使の世界として仮想される

永遠の(eternal)世界、という対立で表現したほうが

いいと思われる。

12-16

ここで夜から朝に時間が移行。

23-24

イマイチな二行。一般論のなかに日記がまぎれこんだかのよう。

この二行を正当化するために、ワーズワースは後の版で、

エピグラフを「心が飛びあがる」(いわゆる「虹」)からの

一節に差し替えた?(ここでいうutteranceはこの虹の詩、

という説がある。)

25 the fields of sleep

夜明けで、野原がまだ眠っているということ?

26 shall

話し手(わたし)の意志をあらわす未来。

29 the earth

世界、陸も海も含むものとして(OED 8)。

33 holiday

仕事の中断、休み、遊び(OED 2c)。

34-

ここから羊飼いの少年や動物たちへの呼びかけ。

スタンザの途中からなのは、おそらく意図的なこと。

全体を通じて、目の前の人やものに対する明らかな

呼びかけは「 」で示した。(後半、そんな呼びかけと

自分や読者に対する語りの区別が難しくなるが。)

42

呼びかけが終わり、ここからまた自分と読者に語る。

57 glory

輝くような美しさ(OED 6)。天国ということばでイメージするような。

60 setting

人や物がおかれる場所、環境(OED 6b)。

星などが「沈む」という意味は、生まれる前の魂については

特に考えなくていいと思う。(ここに輪廻的な思想があると

みるなら話は別。)

(前行にlife's Starとあるので、自然と「沈む」の意味が

頭に浮かぶが、ここでsettingが選ばれていることには、

forgettingとの脚韻という形式的な理由もある。)

64 clouds of glory

いわゆる撞着語法。矛盾する言葉を組みあわせて超自然的な

ものや状況を表現。

71-72

東、というのは太陽が出るところ。つまり、69行目にあるような

少年のころに見ていた光、あるいはその出所(65行目のGod,

who is our home; 66行目のHeaven)のこと。

73-74

構文は、and is attended by the vision splendid

on his way. 主語は71行目のThe Youth.

内容的には、64行目のtrailing clouds of gloryとほぼ同じ。

77 pleasures

よろこびをもたらすもの。ここでは草花など。

78

自然には、植物(や生物)を生み育てたい、という本能のようなものがある、

ということ。

78 she

大地。古代ギリシャのGaia (Gaea)以来、大地は母で女性。

78 kind

誰か、何かに特有のやり方(OED 8a, この行が引用されている)。

79 something of a Mother's mind

たとえば、人間をなぐさめよう、楽しませよう、というような親心の

ようなもの。

80-84

自然に悪意はないのだが、その美しさによって人は、

生まれる前に知っていた天の世界を忘れてしまう、

ということ。

85 blisses

よろこび、楽しみ(OED 2a, この行が引用されている。)

86 four year's

後の版ではsix years' と変えられている。

90-94

4歳の子どもが描いた絵のこと。彼はまわりの大人が

していることを彼なりに描く。それが「人のくらしについて

彼が見た夢の断片」。「わたし」には、それが結婚式の絵か、

祭の絵か、喪の絵か、葬式の絵か、わからない。

103

Humour[s]とは、17世紀ぐらいまで(?)人の気質を決定すると

考えられていた体液のこと。血液、粘液、黄胆汁、黒胆汁の四つ。

16世紀末から17世紀初めにかけてのベン・ジョンソンの気質喜劇は、

このような体液説をもとに書かれている。

108 Thou

85行目のthe Childのこと。

109 immensity

はかることができないこと、無限であること(OED 1)。

113 the eternal mind

OEDは神のこととしているが(17e--神は人間と違って永遠に不変だから)、

小文字のmindなので、それ以外のニュアンスを加えて広く理解しても

いいと思う。

113 mind

記憶(OED 4)。

精神としての存在、精神の働き(OED III)。

114 Prophet

預言者、神の意志や言葉を伝える人。

114 blest

Bless(聖なるもの、神に守られたものとする)の過去分詞。

117 Immortality

不死であること。上のeternalとほぼ同じ意味。

ふつうの人間はいずれ死ぬ存在だが、神はimmortalで

eternal.

子どもには、大人としての人間がもつ以上の、つまり神との

近さをうかがわせるような知恵があるということを、

このスタンザは、またこの詩は、いっている。

不死とは、文字通り、肉体的に、死なないということではない。

肉体は死ぬ。正統的なキリスト教的において、死なないのは魂だけ。

(魂も肉体とともに死ぬ、という考え方も、異端的なものとしてある。)

124 glorious

うっとりするほどすばらしい(OED 5a)。

131 Heavy as frost

撞着語法。本当は霜は重くない。が、それは、

冷たくて、比喩的に重い。

132-70

オードは高ぶった内容を高ぶった言葉で歌うということで、

構文的にゆるく、不明確に書かれている。

(おそらく、これまで以上に気持ちがもりあがってきている、

ということ。)

134 nature

人やものの本質(OED 1-2)。

137-155

構文は以下の通り。

---

I raise The song of thanks and praise not For:

(1)

that which is most worthy to be blest;

(2)

[that is,] Delight and liberty, [which are] the simple creed

Of Childhood, whether [one is] fluttering or at rest,

With new-born hope for ever in his breast:-

But for:

(1)

those obstinate questionings Of sense and outward things,

(2)

Fallings from us, vanishings;

(3)

Blank misgivings of a Creature Moving about in worlds

not realiz'd,

(4)

[in other words,] High instincts, before which our

mortal Nature Did tremble like a guilty Thing surpriz'd:

(5)

those first affections, [and/or] Those shadowy recollections,

Which, be they what they may,

Are yet the fountain light of all our day,

Are yet a master light of all our seeing.

---

144-50

「わたし」がこの詩でたたえているもの、後にワーズワースが

つけたタイトルでいっているような「幼少の思い出が教えてくれる

永遠」、つまり、人の感覚や意識や生そのものを超えたところにある

超越論的なものが、131行目まで(特に58-84行で)描いてきた

ような楽園的な、心あたたまるようなものであると同時に、

恐怖や不安をの念を抱かせるような、いわゆる「崇高」なものでも

あることを示している。

145-46

ワーズワースは、「自分の心の外にものが本当に存在するのか、

自信がなくなるときが以前にあって、そんなときに外部のものは

落ちていき、消えていくんだ」というようなことをいっていたらしい。

The Poetical Works of William Wordsworth, ed. William Knight,

vol. 4 (1883), p. 58.

156-58 Uphold us, cherish us . . . Silence

143行目のThe song of thanks and praiseの内容。

または、"those first affections", "Those shadowy

recollections", "[T]he fountain light of all our day",

"a master light of all our seeing" に対する呼びかけ。

158-163 truths that wake . . . or destroy!

構文の中で浮いている名詞句。(最後に!があるので、

呼びかけのようなものとして理解。) 内容的には、theが

ついていないので、以下のようなことを含む漠然とした「真理」。

"those first affections",

"Those shadowy recollections",

"[T]he fountain light of all our day",

"a master light of all our seeing"

"moments in the being Of the eternal Silence"

178-89

幼少の頃に特に意識することなく感じていた永遠や、

知っていた真理(108-19行)、幼少期に見ていた自然の輝き

(1-84行)を後ろ向きにたたえ、成長してしまった自分について

嘆くのではなく、これらの存在をまだかすかに(逆説的に、失われたもの

として)感じられる現在の自分やその将来を前向きにとらえよう、

という姿勢をあらわす。この詩の論理構造上の結論部。

190-

君たち=泉、牧場、丘、林に対して話しかけている。

193-4 delight / To live. . . .

= delight of living. . . . (OED "to", prep. B5)

不定詞が、先行する抽象名詞の具体的な内容をあらわしている。

195 fret

(川が)荒れて揺れながら、小さな波を立てつつ、流れる(OED v1, 11)。

* * *

17世紀のカウリー以来のピンダリックの終着点というべき作品。

ワーズワースの短い詩のなかでも(これでも短い--長いといえる

のは『序曲』など)、もっともいいもののひとつとされる。

ピンダリックとは、古代ギリシャのピンダロスのオードの

高揚した雰囲気(だけ)を再現した不規則な詩形。

ドライデンの「アレクサンドロスの宴」もこのかたちで

描かれている。(20120721の記事参照)

自然のとらえ方など、いろいろ矛盾やあいまいなところが

あるように思われるが、(厳密な論理ではなく)自然な思考の

範囲内でシリアスな内容を(熱く)語る、いい作品だと思う。

シリアスな内容とは、たとえば、自然と人の関係、

生きることにともなう困難や不安とよろこび、

最終的な生の肯定、など。特に144行以降や最終行など、

これらを、ありふれたことばや概念をを超えたレベルで

語っている、あるいは語ろうとしているところに、

この詩の説得力があるように思う。

(あと、永遠=不死を語りつつも、「神」の概念、

キリスト教的な思考の枠組みに最低限しか言及しないのもいい。)

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を参照する際には、

このサイトの作者、タイトル、URL, 閲覧日など必要な事項を必ず記し、

剽窃行為のないようにしてください。

「オード」

(「幼少の思い出が永遠について教えてくれる」)

(訳注と解釈例)

タイトル immortality

不死。いずれ死ぬ(mortal)人間などこの世のものに対して、

神や天使たちは死なない(immortal)。

ただ、日本語で「不死」というと、不死不老という

現世的な憧れ、的なニュアンスをおびてしまうので、

より抽象的に、時間的に限定された(temporal)人間などの

住む現実の世界と、神や天使の世界として仮想される

永遠の(eternal)世界、という対立で表現したほうが

いいと思われる。

12-16

ここで夜から朝に時間が移行。

23-24

イマイチな二行。一般論のなかに日記がまぎれこんだかのよう。

この二行を正当化するために、ワーズワースは後の版で、

エピグラフを「心が飛びあがる」(いわゆる「虹」)からの

一節に差し替えた?(ここでいうutteranceはこの虹の詩、

という説がある。)

25 the fields of sleep

夜明けで、野原がまだ眠っているということ?

26 shall

話し手(わたし)の意志をあらわす未来。

29 the earth

世界、陸も海も含むものとして(OED 8)。

33 holiday

仕事の中断、休み、遊び(OED 2c)。

34-

ここから羊飼いの少年や動物たちへの呼びかけ。

スタンザの途中からなのは、おそらく意図的なこと。

全体を通じて、目の前の人やものに対する明らかな

呼びかけは「 」で示した。(後半、そんな呼びかけと

自分や読者に対する語りの区別が難しくなるが。)

42

呼びかけが終わり、ここからまた自分と読者に語る。

57 glory

輝くような美しさ(OED 6)。天国ということばでイメージするような。

60 setting

人や物がおかれる場所、環境(OED 6b)。

星などが「沈む」という意味は、生まれる前の魂については

特に考えなくていいと思う。(ここに輪廻的な思想があると

みるなら話は別。)

(前行にlife's Starとあるので、自然と「沈む」の意味が

頭に浮かぶが、ここでsettingが選ばれていることには、

forgettingとの脚韻という形式的な理由もある。)

64 clouds of glory

いわゆる撞着語法。矛盾する言葉を組みあわせて超自然的な

ものや状況を表現。

71-72

東、というのは太陽が出るところ。つまり、69行目にあるような

少年のころに見ていた光、あるいはその出所(65行目のGod,

who is our home; 66行目のHeaven)のこと。

73-74

構文は、and is attended by the vision splendid

on his way. 主語は71行目のThe Youth.

内容的には、64行目のtrailing clouds of gloryとほぼ同じ。

77 pleasures

よろこびをもたらすもの。ここでは草花など。

78

自然には、植物(や生物)を生み育てたい、という本能のようなものがある、

ということ。

78 she

大地。古代ギリシャのGaia (Gaea)以来、大地は母で女性。

78 kind

誰か、何かに特有のやり方(OED 8a, この行が引用されている)。

79 something of a Mother's mind

たとえば、人間をなぐさめよう、楽しませよう、というような親心の

ようなもの。

80-84

自然に悪意はないのだが、その美しさによって人は、

生まれる前に知っていた天の世界を忘れてしまう、

ということ。

85 blisses

よろこび、楽しみ(OED 2a, この行が引用されている。)

86 four year's

後の版ではsix years' と変えられている。

90-94

4歳の子どもが描いた絵のこと。彼はまわりの大人が

していることを彼なりに描く。それが「人のくらしについて

彼が見た夢の断片」。「わたし」には、それが結婚式の絵か、

祭の絵か、喪の絵か、葬式の絵か、わからない。

103

Humour[s]とは、17世紀ぐらいまで(?)人の気質を決定すると

考えられていた体液のこと。血液、粘液、黄胆汁、黒胆汁の四つ。

16世紀末から17世紀初めにかけてのベン・ジョンソンの気質喜劇は、

このような体液説をもとに書かれている。

108 Thou

85行目のthe Childのこと。

109 immensity

はかることができないこと、無限であること(OED 1)。

113 the eternal mind

OEDは神のこととしているが(17e--神は人間と違って永遠に不変だから)、

小文字のmindなので、それ以外のニュアンスを加えて広く理解しても

いいと思う。

113 mind

記憶(OED 4)。

精神としての存在、精神の働き(OED III)。

114 Prophet

預言者、神の意志や言葉を伝える人。

114 blest

Bless(聖なるもの、神に守られたものとする)の過去分詞。

117 Immortality

不死であること。上のeternalとほぼ同じ意味。

ふつうの人間はいずれ死ぬ存在だが、神はimmortalで

eternal.

子どもには、大人としての人間がもつ以上の、つまり神との

近さをうかがわせるような知恵があるということを、

このスタンザは、またこの詩は、いっている。

不死とは、文字通り、肉体的に、死なないということではない。

肉体は死ぬ。正統的なキリスト教的において、死なないのは魂だけ。

(魂も肉体とともに死ぬ、という考え方も、異端的なものとしてある。)

124 glorious

うっとりするほどすばらしい(OED 5a)。

131 Heavy as frost

撞着語法。本当は霜は重くない。が、それは、

冷たくて、比喩的に重い。

132-70

オードは高ぶった内容を高ぶった言葉で歌うということで、

構文的にゆるく、不明確に書かれている。

(おそらく、これまで以上に気持ちがもりあがってきている、

ということ。)

134 nature

人やものの本質(OED 1-2)。

137-155

構文は以下の通り。

---

I raise The song of thanks and praise not For:

(1)

that which is most worthy to be blest;

(2)

[that is,] Delight and liberty, [which are] the simple creed

Of Childhood, whether [one is] fluttering or at rest,

With new-born hope for ever in his breast:-

But for:

(1)

those obstinate questionings Of sense and outward things,

(2)

Fallings from us, vanishings;

(3)

Blank misgivings of a Creature Moving about in worlds

not realiz'd,

(4)

[in other words,] High instincts, before which our

mortal Nature Did tremble like a guilty Thing surpriz'd:

(5)

those first affections, [and/or] Those shadowy recollections,

Which, be they what they may,

Are yet the fountain light of all our day,

Are yet a master light of all our seeing.

---

144-50

「わたし」がこの詩でたたえているもの、後にワーズワースが

つけたタイトルでいっているような「幼少の思い出が教えてくれる

永遠」、つまり、人の感覚や意識や生そのものを超えたところにある

超越論的なものが、131行目まで(特に58-84行で)描いてきた

ような楽園的な、心あたたまるようなものであると同時に、

恐怖や不安をの念を抱かせるような、いわゆる「崇高」なものでも

あることを示している。

145-46

ワーズワースは、「自分の心の外にものが本当に存在するのか、

自信がなくなるときが以前にあって、そんなときに外部のものは

落ちていき、消えていくんだ」というようなことをいっていたらしい。

The Poetical Works of William Wordsworth, ed. William Knight,

vol. 4 (1883), p. 58.

156-58 Uphold us, cherish us . . . Silence

143行目のThe song of thanks and praiseの内容。

または、"those first affections", "Those shadowy

recollections", "[T]he fountain light of all our day",

"a master light of all our seeing" に対する呼びかけ。

158-163 truths that wake . . . or destroy!

構文の中で浮いている名詞句。(最後に!があるので、

呼びかけのようなものとして理解。) 内容的には、theが

ついていないので、以下のようなことを含む漠然とした「真理」。

"those first affections",

"Those shadowy recollections",

"[T]he fountain light of all our day",

"a master light of all our seeing"

"moments in the being Of the eternal Silence"

178-89

幼少の頃に特に意識することなく感じていた永遠や、

知っていた真理(108-19行)、幼少期に見ていた自然の輝き

(1-84行)を後ろ向きにたたえ、成長してしまった自分について

嘆くのではなく、これらの存在をまだかすかに(逆説的に、失われたもの

として)感じられる現在の自分やその将来を前向きにとらえよう、

という姿勢をあらわす。この詩の論理構造上の結論部。

190-

君たち=泉、牧場、丘、林に対して話しかけている。

193-4 delight / To live. . . .

= delight of living. . . . (OED "to", prep. B5)

不定詞が、先行する抽象名詞の具体的な内容をあらわしている。

195 fret

(川が)荒れて揺れながら、小さな波を立てつつ、流れる(OED v1, 11)。

* * *

17世紀のカウリー以来のピンダリックの終着点というべき作品。

ワーズワースの短い詩のなかでも(これでも短い--長いといえる

のは『序曲』など)、もっともいいもののひとつとされる。

ピンダリックとは、古代ギリシャのピンダロスのオードの

高揚した雰囲気(だけ)を再現した不規則な詩形。

ドライデンの「アレクサンドロスの宴」もこのかたちで

描かれている。(20120721の記事参照)

自然のとらえ方など、いろいろ矛盾やあいまいなところが

あるように思われるが、(厳密な論理ではなく)自然な思考の

範囲内でシリアスな内容を(熱く)語る、いい作品だと思う。

シリアスな内容とは、たとえば、自然と人の関係、

生きることにともなう困難や不安とよろこび、

最終的な生の肯定、など。特に144行以降や最終行など、

これらを、ありふれたことばや概念をを超えたレベルで

語っている、あるいは語ろうとしているところに、

この詩の説得力があるように思う。

(あと、永遠=不死を語りつつも、「神」の概念、

キリスト教的な思考の枠組みに最低限しか言及しないのもいい。)

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を参照する際には、

このサイトの作者、タイトル、URL, 閲覧日など必要な事項を必ず記し、

剽窃行為のないようにしてください。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

Wordsworth, "Ode" ("Intimations of Immortality") 1807 ver. (英語テクスト)

William Wordsworth

"Ode"

Paulo majora canamus.

There was a time when meadow, grove, and stream,

The earth, and every common sight,

To me did seem

Apparell'd in celestial light,

The glory and the freshness of a dream.

It is not now as it has been of yore;―

Turn wheresoe'er I may,

By night or day,

The things which I have seen I now can see no more.

(1-9)

The Rainbow comes and goes, (10)

And lovely is the Rose,

The Moon doth with delight

Look round her when the heavens are bare;

Waters on a starry night

Are beautiful and fair;

The sunshine is a glorious birth;

But yet I know, where'er I go,

That there hath pass'd away a glory from the earth.

(10-18)

Now, while the Birds thus sing a joyous song,

And while the young Lambs bound (20)

As to the tabor's sound,

To me alone there came a thought of grief:

A timely utterance gave that thought relief,

And I again am strong.

The Cataracts blow their trumpets from the steep,

No more shall grief of mine the season wrong;

I hear the Echoes through the mountains throng,

The Winds come to me from the fields of sleep,

And all the earth is gay,

Land and sea (30)

Give themselves up to jollity,

And with the heart of May

Doth every Beast keep holiday,

Thou Child of Joy

Shout round me, let me hear thy shouts, thou happy Shepherd Boy!

(19-35)

Ye blessed Creatures, I have heard the call

Ye to each other make; I see

The heavens laugh with you in your jubilee;

My heart is at your festival,

My head hath it's coronal, (40)

The fullness of your bliss, I feel―I feel it all.

Oh evil day! if I were sullen

While the Earth herself is adorning,

This sweet May-morning,

And the Children are pulling,

On every side,

In a thousand vallies far and wide,

Fresh flowers; while the sun shines warm,

And the Babe leaps up on his mother's arm:―

I hear, I hear, with joy I hear! (50)

―But there's a Tree, of many one,

A single Field which I have look'd upon,

Both of them speak of something that is gone:

The Pansy at my feet

Doth the same tale repeat:

Whither is fled the visionary gleam?

Where is it now, the glory and the dream?

(36-57)

Our birth is but a sleep and a forgetting:

The Soul that rises with us, our life's Star,

Hath had elsewhere it's setting, (60)

And cometh from afar:

Not in entire forgetfulness,

And not in utter nakedness,

But trailing clouds of glory do we come

From God, who is our home;

Heaven lies about us in our infancy!

Shades of the prison-house begin to close

Upon the growing Boy,

But He beholds the light, and whence it flows,

He sees it in his joy; (70)

The Youth, who daily farther from the East

Must travel, still is Nature's Priest,

And by the vision splendid

Is on his way attended;

At length the Man perceives it die away,

And fade into the light of common day.

(58-76)

Earth fills her lap with pleasures of her own;

Yearnings she hath in her own natural kind,

And, even with something of a Mother's mind,

And no unworthy aim, (80)

The homely Nurse doth all she can

To make her Foster-child, her Inmate Man,

Forget the glories he hath known,

And that imperial palace whence he came.

(77-84)

Behold the Child among his new-born blisses,

A four year's Darling of a pigmy size!

See, where mid work of his own hand he lies,

Fretted by sallies of his Mother's kisses,

With light upon him from his Father's eyes!

See, at his feet, some little plan or chart, (90)

Some fragment from his dream of human life,

Shap'd by himself with newly-learned art;

A wedding or a festival,

A mourning or a funeral;

And this hath now his heart,

And unto this he frames his song:

Then will he fit his tongue

To dialogues of business, love, or strife;

But it will not be long

Ere this be thrown aside, (100)

And with new joy and pride

The little Actor cons another part,

Filling from time to time his "humourous stage"

With all the Persons, down to palsied Age,

That Life brings with her in her Equipage;

As if his whole vocation

Were endless imitation.

(85-107)

Thou, whose exterior semblance doth belie

Thy Soul's immensity;

Thou best Philosopher, who yet dost keep (110)

Thy heritage, thou Eye among the blind,

That, deaf and silent, read'st the eternal deep,

Haunted for ever by the eternal mind,―

Mighty Prophet! Seer blest!

On whom those truths do rest,

Which we are toiling all our lives to find;

Thou, over whom thy Immortality

Broods like the Day, a Master o'er a Slave,

A Presence which is not to be put by;

To whom the grave (120)

Is but a lonely bed without the sense or sight

Of day or the warm light,

A place of thought where we in waiting lie;

Thou little Child, yet glorious in the might

Of untam'd pleasures, on thy Being's height,

Why with such earnest pains dost thou provoke

The Years to bring the inevitable yoke,

Thus blindly with thy blessedness at strife?

Full soon thy Soul shall have her earthly freight,

And custom lie upon thee with a weight, (130)

Heavy as frost, and deep almost as life!

(108-31)

O joy! that in our embers

Is something that doth live,

That nature yet remembers

What was so fugitive!

The thought of our past years in me doth breed

Perpetual benedictions: not indeed

For that which is most worthy to be blest;

Delight and liberty, the simple creed

Of Childhood, whether fluttering or at rest, (140)

With new-born hope for ever in his breast:―

Not for these I raise

The song of thanks and praise;

But for those obstinate questionings

Of sense and outward things,

Fallings from us, vanishings;

Blank misgivings of a Creature

Moving about in worlds not realiz'd,

High instincts, before which our mortal Nature

Did tremble like a guilty Thing surpriz'd: (150)

But for those first affections,

Those shadowy recollections,

Which, be they what they may,

Are yet the fountain light of all our day,

Are yet a master light of all our seeing;

Uphold us, cherish us, and make

Our noisy years seem moments in the being

Of the eternal Silence: truths that wake,

To perish never;

Which neither listlessness, nor mad endeavour, (160)

Nor Man nor Boy,

Nor all that is at enmity with joy,

Can utterly abolish or destroy!

Hence, in a season of calm weather,

Though inland far we be,

Our Souls have sight of that immortal sea

Which brought us hither,

Can in a moment travel thither,

And see the Children sport upon the shore,

And hear the mighty waters rolling evermore. (170)

(132-70)

Then, sing ye Birds, sing, sing a joyous song!

And let the young Lambs bound

As to the tabor's sound!

We in thought will join your throng,

Ye that pipe and ye that play,

Ye that through your hearts to day

Feel the gladness of the May!

What though the radiance which was once so bright

Be now for ever taken from my sight,

Though nothing can bring back the hour (180)

Of splendour in the grass, of glory in the flower;

We will grieve not, rather find

Strength in what remains behind,

In the primal sympathy

Which having been must ever be,

In the soothing thoughts that spring

Out of human suffering,

In the faith that looks through death,

In years that bring the philosophic mind.

(171-89)

And oh ye Fountains, Meadows, Hills, and Groves, (190)

Think not of any severing of our loves!

Yet in my heart of hearts I feel your might;

I only have relinquish'd one delight

To live beneath your more habitual sway.

I love the Brooks which down their channels fret,

Even more than when I tripp'd lightly as they;

The innocent brightness of a new-born Day

Is lovely yet;

The Clouds that gather round the setting sun

Do take a sober colouring from an eye (200)

That hath kept watch o'er man's mortality;

Another race hath been, and other palms are won.

Thanks to the human heart by which we live,

Thanks to its tenderness, its joys, and fears,

To me the meanest flower that blows can give

Thoughts that do often lie too deep for tears.

(190-206)

* * *

Poems in Two Volumes, vol. 2 (1807)より。

http://www.gutenberg.org/ebooks/8824

"Ode"

Paulo majora canamus.

There was a time when meadow, grove, and stream,

The earth, and every common sight,

To me did seem

Apparell'd in celestial light,

The glory and the freshness of a dream.

It is not now as it has been of yore;―

Turn wheresoe'er I may,

By night or day,

The things which I have seen I now can see no more.

(1-9)

The Rainbow comes and goes, (10)

And lovely is the Rose,

The Moon doth with delight

Look round her when the heavens are bare;

Waters on a starry night

Are beautiful and fair;

The sunshine is a glorious birth;

But yet I know, where'er I go,

That there hath pass'd away a glory from the earth.

(10-18)

Now, while the Birds thus sing a joyous song,

And while the young Lambs bound (20)

As to the tabor's sound,

To me alone there came a thought of grief:

A timely utterance gave that thought relief,

And I again am strong.

The Cataracts blow their trumpets from the steep,

No more shall grief of mine the season wrong;

I hear the Echoes through the mountains throng,

The Winds come to me from the fields of sleep,

And all the earth is gay,

Land and sea (30)

Give themselves up to jollity,

And with the heart of May

Doth every Beast keep holiday,

Thou Child of Joy

Shout round me, let me hear thy shouts, thou happy Shepherd Boy!

(19-35)

Ye blessed Creatures, I have heard the call

Ye to each other make; I see

The heavens laugh with you in your jubilee;

My heart is at your festival,

My head hath it's coronal, (40)

The fullness of your bliss, I feel―I feel it all.

Oh evil day! if I were sullen

While the Earth herself is adorning,

This sweet May-morning,

And the Children are pulling,

On every side,

In a thousand vallies far and wide,

Fresh flowers; while the sun shines warm,

And the Babe leaps up on his mother's arm:―

I hear, I hear, with joy I hear! (50)

―But there's a Tree, of many one,

A single Field which I have look'd upon,

Both of them speak of something that is gone:

The Pansy at my feet

Doth the same tale repeat:

Whither is fled the visionary gleam?

Where is it now, the glory and the dream?

(36-57)

Our birth is but a sleep and a forgetting:

The Soul that rises with us, our life's Star,

Hath had elsewhere it's setting, (60)

And cometh from afar:

Not in entire forgetfulness,

And not in utter nakedness,

But trailing clouds of glory do we come

From God, who is our home;

Heaven lies about us in our infancy!

Shades of the prison-house begin to close

Upon the growing Boy,

But He beholds the light, and whence it flows,

He sees it in his joy; (70)

The Youth, who daily farther from the East

Must travel, still is Nature's Priest,

And by the vision splendid

Is on his way attended;

At length the Man perceives it die away,

And fade into the light of common day.

(58-76)

Earth fills her lap with pleasures of her own;

Yearnings she hath in her own natural kind,

And, even with something of a Mother's mind,

And no unworthy aim, (80)

The homely Nurse doth all she can

To make her Foster-child, her Inmate Man,

Forget the glories he hath known,

And that imperial palace whence he came.

(77-84)

Behold the Child among his new-born blisses,

A four year's Darling of a pigmy size!

See, where mid work of his own hand he lies,

Fretted by sallies of his Mother's kisses,

With light upon him from his Father's eyes!

See, at his feet, some little plan or chart, (90)

Some fragment from his dream of human life,

Shap'd by himself with newly-learned art;

A wedding or a festival,

A mourning or a funeral;

And this hath now his heart,

And unto this he frames his song:

Then will he fit his tongue

To dialogues of business, love, or strife;

But it will not be long

Ere this be thrown aside, (100)

And with new joy and pride

The little Actor cons another part,

Filling from time to time his "humourous stage"

With all the Persons, down to palsied Age,

That Life brings with her in her Equipage;

As if his whole vocation

Were endless imitation.

(85-107)

Thou, whose exterior semblance doth belie

Thy Soul's immensity;

Thou best Philosopher, who yet dost keep (110)

Thy heritage, thou Eye among the blind,

That, deaf and silent, read'st the eternal deep,

Haunted for ever by the eternal mind,―

Mighty Prophet! Seer blest!

On whom those truths do rest,

Which we are toiling all our lives to find;

Thou, over whom thy Immortality

Broods like the Day, a Master o'er a Slave,

A Presence which is not to be put by;

To whom the grave (120)

Is but a lonely bed without the sense or sight

Of day or the warm light,

A place of thought where we in waiting lie;

Thou little Child, yet glorious in the might

Of untam'd pleasures, on thy Being's height,

Why with such earnest pains dost thou provoke

The Years to bring the inevitable yoke,

Thus blindly with thy blessedness at strife?

Full soon thy Soul shall have her earthly freight,

And custom lie upon thee with a weight, (130)

Heavy as frost, and deep almost as life!

(108-31)

O joy! that in our embers

Is something that doth live,

That nature yet remembers

What was so fugitive!

The thought of our past years in me doth breed

Perpetual benedictions: not indeed

For that which is most worthy to be blest;

Delight and liberty, the simple creed

Of Childhood, whether fluttering or at rest, (140)

With new-born hope for ever in his breast:―

Not for these I raise

The song of thanks and praise;

But for those obstinate questionings

Of sense and outward things,

Fallings from us, vanishings;

Blank misgivings of a Creature

Moving about in worlds not realiz'd,

High instincts, before which our mortal Nature

Did tremble like a guilty Thing surpriz'd: (150)

But for those first affections,

Those shadowy recollections,

Which, be they what they may,

Are yet the fountain light of all our day,

Are yet a master light of all our seeing;

Uphold us, cherish us, and make

Our noisy years seem moments in the being

Of the eternal Silence: truths that wake,

To perish never;

Which neither listlessness, nor mad endeavour, (160)

Nor Man nor Boy,

Nor all that is at enmity with joy,

Can utterly abolish or destroy!

Hence, in a season of calm weather,

Though inland far we be,

Our Souls have sight of that immortal sea

Which brought us hither,

Can in a moment travel thither,

And see the Children sport upon the shore,

And hear the mighty waters rolling evermore. (170)

(132-70)

Then, sing ye Birds, sing, sing a joyous song!

And let the young Lambs bound

As to the tabor's sound!

We in thought will join your throng,

Ye that pipe and ye that play,

Ye that through your hearts to day

Feel the gladness of the May!

What though the radiance which was once so bright

Be now for ever taken from my sight,

Though nothing can bring back the hour (180)

Of splendour in the grass, of glory in the flower;

We will grieve not, rather find

Strength in what remains behind,

In the primal sympathy

Which having been must ever be,

In the soothing thoughts that spring

Out of human suffering,

In the faith that looks through death,

In years that bring the philosophic mind.

(171-89)

And oh ye Fountains, Meadows, Hills, and Groves, (190)

Think not of any severing of our loves!

Yet in my heart of hearts I feel your might;

I only have relinquish'd one delight

To live beneath your more habitual sway.

I love the Brooks which down their channels fret,

Even more than when I tripp'd lightly as they;

The innocent brightness of a new-born Day

Is lovely yet;

The Clouds that gather round the setting sun

Do take a sober colouring from an eye (200)

That hath kept watch o'er man's mortality;

Another race hath been, and other palms are won.

Thanks to the human heart by which we live,

Thanks to its tenderness, its joys, and fears,

To me the meanest flower that blows can give

Thoughts that do often lie too deep for tears.

(190-206)

* * *

Poems in Two Volumes, vol. 2 (1807)より。

http://www.gutenberg.org/ebooks/8824

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

Wordsworth, ("The world is too much with us")

ウィリアム・ワーズワース(1770-1850)

(「俗なことにとらわれすぎだ」)

俗なことにとらわれすぎだ。ゆっくりしつつ、急ぎつつ、

手に入れつつ、使いつつ、わたしたちはもっているはずの力をダメにしている。

自然のなか、わたしたちのもの、と呼べるものはほとんどない。

わたしたちは、心を捨てて誰かにあげてしまった。なんて汚い贈りもの!

月に対して胸をあらわにしているこの海、

いつも泣き声をあげて鳴っている風、

(今は眠る花束のように静まっているが、)

これらに対して、すべてのものに対して、わたしたちの歌はあっていない。

これらに対して、わたしたちは何も感じない・・・・・・神よ! わたしは

すりきれて古くなった教えのなかで育てられた異教徒になりたい。

そうすれば、このきれいな草原からの

景色を見ても、見捨てられたような気持ちにならずにすむだろう。

昔の神話にあるように、プロテウスが海からあがるところが見えたり、

トリトンが巻貝を吹くのが聞こえたりするだろう。

* * *

William Wordsworth

("The world is too much with us")

The world is too much with us; late and soon,

Getting and spending, we lay waste our powers:

Little we see in nature that is ours;

We have given our hearts away, a sordid boon!

This Sea that bares her bosom to the moon;

The Winds that will be howling at all hours

And are up-gathered now like sleeping flowers;

For this, for every thing, we are out of tune;

It moves us not---Great God! I'd rather be

A Pagan suckled in a creed outworn;

So might I, standing on this pleasant lea,

Have glimpses that would make me less forlorn;

Have sight of Proteus coming from the sea;

Or hear old Triton blow his wreathed horn.

* * *

訳注と解釈例。

1 The world

現世的なことがら(OED 2)。

世俗的な生活や関心(OED 4a)。

はっきり書かれていないが、特に産業革命以降の

実利的、商業的なことがら、生活、関心を指すものと

思われる。

また、通常、the worldという語は、宗教的なことがら、

生活、関心の対立項として用いられる。が、

「神よ、古代ギリシャ人のような異教徒になりたい」と

いっている9行目以降でわかるように、この詩では違う。

世俗 <--> 宗教(キリスト教)ではなく、

世俗≒宗教 <--> 自然≒異教(ギリシャ/ローマ神話)。

1

まずは「The worldがあまりにもwith usだ」と

構文を理解すべきのように思うが、その裏に

「The worldはわたしたちにとってtoo muchだ」

というニュアンスもあるような気がする。

too much

耐えられない、がまんできない(OED, "too" 5b)

この場合のthe worldは、「つくられたこの世界、天と地」

(OED 9)。

つまり、「この世界は(卑小な)わたしたちにとって

大きすぎる」というような意味あいで。

(こう読むなら、1行目は3行目と同じような意味。)

2 Getting and spending

手に入れる、使う・・・・・・金を、あるいは金で買えるものを。

特に産業革命以降、急速に近代化されつつあった

生活のあり方をあらわす表現。

3

構文は、in nature we see Little that is ours.

4 give away

贈りものとして与えて手放す(OED, "give" 54a)。

通常、恋愛などにおいて、いい意味で「心をあげる」、

「心を返して」などという表現が使われるが、

ここでは、本来もっていたはずの心や力を失って、

人間が欲得ずくの生き方をするようになっている、

ということで、「汚れたプレゼント」。

5

たとえば、女性が恋人に対してするように。

海と月のあいだの親密な関係、愛しあっているような

関係を示している。8-9行目にあるように、それに

対して人間は・・・・・・というところがポイント。

5 This sea . . . the moon

「この海」--今、目の前に海が見えている(という想定)。

月--今は夜(という想定)。

つまり、これは夜の情景。おそらく、夜の海の

深い青と、夜空の同じく深い青が溶けあっている

ようすを、海が月に向かって裸で・・・・・・と表現。

(http://nightsea.blue.coocan.jp/より借用。)

6 howling

[H]owl: 悲しげな、声にならない声を出す。

嘆き声をあげる(OED 2)。強い風がピューピュー

鳴る音を、自然の泣き声、嘆き声にたとえている。

自然が泣き声をあげるのは、人間の生活が

自然から離れる方向に変化してしまったから(?)

7

眠る花束のように風が束ねられ・・・・・・

視覚的に思い浮かべにくいが、今は風が止んでいる、

ということ。そしてそのようすが、夜の花のように静かで

きれいなこと(?)。

また、この行からも、今は夜ということがわかる。

夜だから花が眠っている = 風が止んでいる。

9

8 + 6 というイタリア式ソネットの構成における前半が、

この行まで食いこんでいる。(It moves us notまでが

前半。) ミルトンのソネットのマネであると同時に、

自然と人間の断絶に対する憤りが収まらないようすを

あらわす。(憤りを語る前半を八行で収めるはずが、

収まらなかった。)

10 A pagan

キリスト教から見たときの異教徒。ここでは古代ギリシャ人。

11

つまり、今、海が見える草地にいる(という想定)。

11-13

行末に注目。[S]eaとleaの脚韻は、海と草原の調和、

一体感を暗示。

5行目では海と夜空が調和していた。

ここでは海と草地が調和している。

このseaとleaのあいだにいる「わたし」(人間)は、

forlorn(見捨てられているよう)な気分。(12行目末。)

ちなみに、草地つづきの海とは、こんな感じ。

(昼の写真だが。)

12-14

屈折した表現。今、「わたし」はきれいな夜の海を見て、

そして「見捨てられたような気持ち」になっている。

なぜかといえば、自然がきれいであればあるほど、ますます

自然と人間生活の断絶が思い知らされるから。

(ワーズワースの「春に書いた詩」 "Lines Written

in April" と同じパターン。)

それに対して、キリスト教以前の人であれば、きれいな

海を見れば(実在はしない)海の神が見えるような気が

したはず、そして楽しくおだやかな気持ちになれたはず。

13-14

Proteusは古代ギリシャの海の神。予言の力があり、

またいろいろなものに姿を変えることができた。

Tritonは古代ギリシャの海の神。ポセイドンの子。

これらは表面的な文字通りの言及で、特に深い象徴的な

意味や、神話への言及における一貫性はないと思われる。

たとえば、5-6行目を神話的に読むことはできない。

海の神ポセイドンは男性、月の女神アルテミスは女性、

風の神アイオロスやゼピュロスは男性で、いずれも

この詩の内容にあっていない。

ワーズワースは、いわゆる詩的言語(poetic diction――

アポロが戦車でやってくる=日が昇る、など)の使用に

否定的だったので、神々を登場させても、このような細部に

関しては、あえて無頓着にふるまっているよう。

* * *

リズムについて。

弱強五歩格14行。8行+6行のイタリア式ソネット。

特記すべき点は以下の通り。

1行目

最初の行で基調のリズムを提示する詩が多いが、

この詩は冒頭で、弱強五歩格x/x/x/x/x/ から

かなりはずれている。憤っている作品ということで、

リズムなど気にしない、というスタンスをアピール

しているかのよう。七音節後の行中休止も、

ソネットのはじまり方としては異例な印象。

4行目、8行目、

それぞれ一音節余計についている。そして、それぞれの

行においてこの余計な音節は "we" の弱音節。

(4行目冒頭のWe, および8行目途中のweを除けば

弱強五歩格。)

つまり、自然のなか、世界のなか、人間は余計で

調和しない存在、ということをリズムの点でも暗示。

(2-3行目、6-7行目の女性韻、行末の弱音節は、

余計なものとは数えない。)

* * *

英文テクストは、William Wordsworth, Poems in

Two Volumes, vol. 1 (1807) より。

http://www.gutenberg.org/cache/epub/

8774/pg8774.html

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を参照する際には、

このサイトの作者、タイトル、URL, 閲覧日など必要な事項を必ず記し、

剽窃行為のないようにしてください。

(「俗なことにとらわれすぎだ」)

俗なことにとらわれすぎだ。ゆっくりしつつ、急ぎつつ、

手に入れつつ、使いつつ、わたしたちはもっているはずの力をダメにしている。

自然のなか、わたしたちのもの、と呼べるものはほとんどない。

わたしたちは、心を捨てて誰かにあげてしまった。なんて汚い贈りもの!

月に対して胸をあらわにしているこの海、

いつも泣き声をあげて鳴っている風、

(今は眠る花束のように静まっているが、)

これらに対して、すべてのものに対して、わたしたちの歌はあっていない。

これらに対して、わたしたちは何も感じない・・・・・・神よ! わたしは

すりきれて古くなった教えのなかで育てられた異教徒になりたい。

そうすれば、このきれいな草原からの

景色を見ても、見捨てられたような気持ちにならずにすむだろう。

昔の神話にあるように、プロテウスが海からあがるところが見えたり、

トリトンが巻貝を吹くのが聞こえたりするだろう。

* * *

William Wordsworth

("The world is too much with us")

The world is too much with us; late and soon,

Getting and spending, we lay waste our powers:

Little we see in nature that is ours;

We have given our hearts away, a sordid boon!

This Sea that bares her bosom to the moon;

The Winds that will be howling at all hours

And are up-gathered now like sleeping flowers;

For this, for every thing, we are out of tune;

It moves us not---Great God! I'd rather be

A Pagan suckled in a creed outworn;

So might I, standing on this pleasant lea,

Have glimpses that would make me less forlorn;

Have sight of Proteus coming from the sea;

Or hear old Triton blow his wreathed horn.

* * *

訳注と解釈例。

1 The world

現世的なことがら(OED 2)。

世俗的な生活や関心(OED 4a)。

はっきり書かれていないが、特に産業革命以降の

実利的、商業的なことがら、生活、関心を指すものと

思われる。

また、通常、the worldという語は、宗教的なことがら、

生活、関心の対立項として用いられる。が、

「神よ、古代ギリシャ人のような異教徒になりたい」と

いっている9行目以降でわかるように、この詩では違う。

世俗 <--> 宗教(キリスト教)ではなく、

世俗≒宗教 <--> 自然≒異教(ギリシャ/ローマ神話)。

1

まずは「The worldがあまりにもwith usだ」と

構文を理解すべきのように思うが、その裏に

「The worldはわたしたちにとってtoo muchだ」

というニュアンスもあるような気がする。

too much

耐えられない、がまんできない(OED, "too" 5b)

この場合のthe worldは、「つくられたこの世界、天と地」

(OED 9)。

つまり、「この世界は(卑小な)わたしたちにとって

大きすぎる」というような意味あいで。

(こう読むなら、1行目は3行目と同じような意味。)

2 Getting and spending

手に入れる、使う・・・・・・金を、あるいは金で買えるものを。

特に産業革命以降、急速に近代化されつつあった

生活のあり方をあらわす表現。

3

構文は、in nature we see Little that is ours.

4 give away

贈りものとして与えて手放す(OED, "give" 54a)。

通常、恋愛などにおいて、いい意味で「心をあげる」、

「心を返して」などという表現が使われるが、

ここでは、本来もっていたはずの心や力を失って、

人間が欲得ずくの生き方をするようになっている、

ということで、「汚れたプレゼント」。

5

たとえば、女性が恋人に対してするように。

海と月のあいだの親密な関係、愛しあっているような

関係を示している。8-9行目にあるように、それに

対して人間は・・・・・・というところがポイント。

5 This sea . . . the moon

「この海」--今、目の前に海が見えている(という想定)。

月--今は夜(という想定)。

つまり、これは夜の情景。おそらく、夜の海の

深い青と、夜空の同じく深い青が溶けあっている

ようすを、海が月に向かって裸で・・・・・・と表現。

(http://nightsea.blue.coocan.jp/より借用。)

6 howling

[H]owl: 悲しげな、声にならない声を出す。

嘆き声をあげる(OED 2)。強い風がピューピュー

鳴る音を、自然の泣き声、嘆き声にたとえている。

自然が泣き声をあげるのは、人間の生活が

自然から離れる方向に変化してしまったから(?)

7

眠る花束のように風が束ねられ・・・・・・

視覚的に思い浮かべにくいが、今は風が止んでいる、

ということ。そしてそのようすが、夜の花のように静かで

きれいなこと(?)。

また、この行からも、今は夜ということがわかる。

夜だから花が眠っている = 風が止んでいる。

9

8 + 6 というイタリア式ソネットの構成における前半が、

この行まで食いこんでいる。(It moves us notまでが

前半。) ミルトンのソネットのマネであると同時に、

自然と人間の断絶に対する憤りが収まらないようすを

あらわす。(憤りを語る前半を八行で収めるはずが、

収まらなかった。)

10 A pagan

キリスト教から見たときの異教徒。ここでは古代ギリシャ人。

11

つまり、今、海が見える草地にいる(という想定)。

11-13

行末に注目。[S]eaとleaの脚韻は、海と草原の調和、

一体感を暗示。

5行目では海と夜空が調和していた。

ここでは海と草地が調和している。

このseaとleaのあいだにいる「わたし」(人間)は、

forlorn(見捨てられているよう)な気分。(12行目末。)

ちなみに、草地つづきの海とは、こんな感じ。

(昼の写真だが。)

12-14

屈折した表現。今、「わたし」はきれいな夜の海を見て、

そして「見捨てられたような気持ち」になっている。

なぜかといえば、自然がきれいであればあるほど、ますます

自然と人間生活の断絶が思い知らされるから。

(ワーズワースの「春に書いた詩」 "Lines Written

in April" と同じパターン。)

それに対して、キリスト教以前の人であれば、きれいな

海を見れば(実在はしない)海の神が見えるような気が

したはず、そして楽しくおだやかな気持ちになれたはず。

13-14

Proteusは古代ギリシャの海の神。予言の力があり、

またいろいろなものに姿を変えることができた。

Tritonは古代ギリシャの海の神。ポセイドンの子。

これらは表面的な文字通りの言及で、特に深い象徴的な

意味や、神話への言及における一貫性はないと思われる。

たとえば、5-6行目を神話的に読むことはできない。

海の神ポセイドンは男性、月の女神アルテミスは女性、

風の神アイオロスやゼピュロスは男性で、いずれも

この詩の内容にあっていない。

ワーズワースは、いわゆる詩的言語(poetic diction――

アポロが戦車でやってくる=日が昇る、など)の使用に

否定的だったので、神々を登場させても、このような細部に

関しては、あえて無頓着にふるまっているよう。

* * *

リズムについて。

弱強五歩格14行。8行+6行のイタリア式ソネット。

特記すべき点は以下の通り。

1行目

最初の行で基調のリズムを提示する詩が多いが、

この詩は冒頭で、弱強五歩格x/x/x/x/x/ から

かなりはずれている。憤っている作品ということで、

リズムなど気にしない、というスタンスをアピール

しているかのよう。七音節後の行中休止も、

ソネットのはじまり方としては異例な印象。

4行目、8行目、

それぞれ一音節余計についている。そして、それぞれの

行においてこの余計な音節は "we" の弱音節。

(4行目冒頭のWe, および8行目途中のweを除けば

弱強五歩格。)

つまり、自然のなか、世界のなか、人間は余計で

調和しない存在、ということをリズムの点でも暗示。

(2-3行目、6-7行目の女性韻、行末の弱音節は、

余計なものとは数えない。)

* * *

英文テクストは、William Wordsworth, Poems in

Two Volumes, vol. 1 (1807) より。

http://www.gutenberg.org/cache/epub/

8774/pg8774.html

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を参照する際には、

このサイトの作者、タイトル、URL, 閲覧日など必要な事項を必ず記し、

剽窃行為のないようにしてください。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

Wordsworth, ("My heart leaps up . . . ")

ウィリアム・ワーズワース(1770-1850)

(「心が飛びあがる」)

心が飛びあがる、

空に虹を見ると。

そうだった、人生がはじまったときから。

そうである、大人になった今も。

そうあってほしい、年をとっても。

そうでなければ死んでもいい!

子どもは大人の父である。

わたしの日々が、過去から未来まで、

一日一日、自然を敬う心でつながることを切に願う。

* * *

William Wordsworth

("My heart leaps up. . . ")

My heart leaps up when I behold

A Rainbow in the sky:

So was it when my life began;

So is it now I am a Man;

So be it when I shall grow old,

Or let me die!

The Child is Father of the Man;

And I could wish my days to be

Bound each to each by natural piety.

* * *

By Takkk

http://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Rainbow_in_Budapest.jpg

* * *

以下、解釈例。

2 Rainbow

虹は、創世記9章(ノアの方舟のところ)では、神と人間の

和解と契約のシンボル。これが、あえてキリスト教的な

文脈から切り離されているところがポイント。

Joseph Anton Koch (1768–1839)

"Landschaft mit dem Dankopfer Noahs"

<http://en.wikipedia.org/wiki/File:Joseph_Anton_Koch_006.jpg>

The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei.

DVD-ROM, 2002. ISBN 3936122202.

Distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH.

真ん中で虹を見あげているのがノア。動物たちが

みなオス/メスのペアになっていることに注目。

また、いちばん前で、子羊をいけにえにする準備を

していることに注目。(たぶん、その左の羊の

オスとメスの子。)

7 The Child is Father of the Man

人の生涯において、子どもの時期が大人の時期に

先行するということ。つまり、人は、自分より先に

生きてきた親やその他多くの人々から学ぶと同時に、

子どもの頃の自分の経験や感受性からも、

さまざまなことを学ぶ(べき)、ということ。

8 I could wish

もともとwishということばには、「見苦しいほど、

はしたないほど、強く望む、ほしがる」という

ニュアンスがあり、それを仮定法のcould(・・・・・・と

いっちゃっていいかも、くらいの意味)で弱めている

(OED 1)。

9 natural

下のような意味が混在していることば。

(さらにほかの意味の可能性も。上の訳では、

下のdを前面に出しています。)

a.

自然の状態(教育や宗教によって啓蒙されていないかたち)で

存在する (OED 4)

b.

自然によって形成される(OED 6)

c.

人/ものに本来備わっている(OED 8)

d.

自然に関係する/自然を対象とする(OED 18)

("Natural philosophy" というときなど)

8-9 my days to be / Bound each to each by natural piety

通常神に関して使う「敬虔」ということばを、

ここではあえて自然に対して用いている。

(7行目の "Father of the Man" ということばも、

「父なる神」などを連想させるが、それが神でなく

「子ども」というところも、ちょっとした逆説。)

「自然を敬う心で日々がつながる」、というのは、たとえば、

糸でビーズがつながるようなイメージ。

(キリスト教のロザリオが連想される。)

小さい頃、虹を見た時の感動を、今も、そして年老いてからも、

もちつづけていたい、幼少時から老年まで、心はずっと同じで

ありたい、ということ。

By Ricce

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosari_2.jpg>

ロザリオを使ってのお祈りは、カトリック的なものの

はずだが(正直よく知りません)、プロテスタント国

イギリスの詩にも、よくこれが登場する。たとえば

キーツの「憂鬱についてのオード」など。なぜ?

いずれにせよ、以上のように、この詩は、キリスト教的な

語彙やイメージを用いて、キリスト教的ではない内容を

語る作品であると思われる。

(ここから、下記のような議論がいろいろ出てくると

思いますが、作品そのものの楽しみとは無関係と

思われるので深入りしません。

a.

この詩においてワーズワースは、キリスト教ではなく

自然のほうがよい教え、といっている

b.

いや、実はaのように自然宗教的に見えて、実はキリスト教的

思考から逃れることができていない

c.

aとbの中間、あるいは両方、その他いろいろ)

* * *

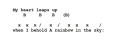

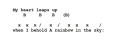

以下、リズムの解釈例。

---

/: ストレスのある音節

x: ストレスのない音節

音節: 母音ひとつ + 前後に付随する子音(群)

(長母音、二重母音も基本的に母音ひとつと数える。)

B: ビート、拍

(特にストレス・ミーターの詩において、ここで拍子をとると

四拍子のリズムに言葉がスムーズにのる、というところ。)

(B): 言葉をともなわないビート、拍

言葉(音節)はのっていないが、息継ぎの間のようなかたちで

ビートがあるところ。

---

基調はストレス・ミーター、四拍子にのるリズム。

B(ビート)のところで手をたたいたり、机をコツコツしながら、

声に出して読んでみてください。

この詩では、基調の四拍子に、さらにいくつか工夫が

重ねられています。

1-2

My heart leaps upとwhenからはじまる従属節の

あいだに自然に入る小休止を意識して読むと、次のように、

強音節のleapsにもビートがあるように感じられ、この四語が

本当に飛び跳ねているような雰囲気になるかと。

残されるwhenからskyまでは十音節、いわゆる弱強五歩格。

(厳密に x / x / x / x / x / となってなくても気にしない。

"x/" 5回というルールを厳密に守ってまともな詩を

書くことは無理。たとえば、Popeでも、そのようなことは

していない。)

つまり、My heart leaps upのところは、いわば

タテノリのパンクのようにジャンプするようなリズムで

(大げさですが)、when以降は、普通に語るような雰囲気。

(四拍子にのらない弱強五歩格は、歌と散文の中間のリズム。

この点でまさに「詩」のリズムといえるかも。)

6

人生半ばで死ぬ、という内容にあわせて、行が途中で

プツッと切られている。

8-9

四拍子2行が9行目のBoundで、つまり、まさに

「つなげられて」という意味のことばでつながっている。

加えて、この二行は行またがりによってもつなげられている。

(8行目末にコンマなどのパンクチュエーションが、つまり

音読時の息継ぎがない。)

さらに、この二行はbeとBoundの子音 /b/ に

よってもつなげられている。

つまり、「わたしの日々が、一日一日、自然を敬う心で

つながるように」という内容が、音の連続や行の組み方に

よって多重的に補強されている。

(Be動詞には通常ストレスがないので、beとBoundは、

厳密には頭韻alliterationをなしているとはいえない、

とか、修辞学的/詩作法的に面倒な議論になりますので、

頭韻などの用語は使いません。)

(上のスキャンジョンでは、beにビートを見る場合と

見ない場合を併記しました。前者の場合、この二行は

4ビート + Bound + 4ビート、後者の場合は

4ビート + 4ビート、となります。)

9

Bound以降、リズムが強調的で遅い下降調

(強弱格/強弱弱)に変化している。特に、natural

piety(強弱弱/強弱弱)のエンディングには、ゆっくり、

静かに、ある意味、思いに浸るような雰囲気で

終わるような印象があるかと。

* * *

詩のリズムについては、以下がおすすめです。

ストレス・ミーターについて

Derek Attridge, Poetic Rhythm (Cambridge, 1995)

古典韻律系

Paul Fussell, Poetic Meter and Poetic Form, Rev. ed.

(New York, 1979)

その他

Northrop Frye, Anatomy of Criticism: Four Essays

(Princeton, 1957) 251ff.

(後日ページを追記します。和訳もあります。)

Joseph Malof, "The Native Rhythm of English Meters,"

Texas Studies in Literature and Language 5 (1964):

580-94

The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics

(Princeton, 1993)

(日本語で書かれたイギリス詩の入門書、解説書の多くにも

古典韻律系の解説があります。)

* * *

英文テクストは、William Wordsworth, Poems,

in Two Volumes, vol. 2 (1807) より

<http://www.gutenberg.org/ebooks/8824>

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を参照する際には、

このサイトのタイトル、URL, 閲覧日など必要な事項を必ず記し、

剽窃行為のないようにしてください。

(「心が飛びあがる」)

心が飛びあがる、

空に虹を見ると。

そうだった、人生がはじまったときから。

そうである、大人になった今も。

そうあってほしい、年をとっても。

そうでなければ死んでもいい!

子どもは大人の父である。

わたしの日々が、過去から未来まで、

一日一日、自然を敬う心でつながることを切に願う。

* * *

William Wordsworth

("My heart leaps up. . . ")

My heart leaps up when I behold

A Rainbow in the sky:

So was it when my life began;

So is it now I am a Man;

So be it when I shall grow old,

Or let me die!

The Child is Father of the Man;

And I could wish my days to be

Bound each to each by natural piety.

* * *

By Takkk

http://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Rainbow_in_Budapest.jpg

* * *

以下、解釈例。

2 Rainbow

虹は、創世記9章(ノアの方舟のところ)では、神と人間の

和解と契約のシンボル。これが、あえてキリスト教的な

文脈から切り離されているところがポイント。

Joseph Anton Koch (1768–1839)

"Landschaft mit dem Dankopfer Noahs"

<http://en.wikipedia.org/wiki/File:Joseph_Anton_Koch_006.jpg>

The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei.

DVD-ROM, 2002. ISBN 3936122202.

Distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH.

真ん中で虹を見あげているのがノア。動物たちが

みなオス/メスのペアになっていることに注目。

また、いちばん前で、子羊をいけにえにする準備を

していることに注目。(たぶん、その左の羊の

オスとメスの子。)

7 The Child is Father of the Man

人の生涯において、子どもの時期が大人の時期に

先行するということ。つまり、人は、自分より先に

生きてきた親やその他多くの人々から学ぶと同時に、

子どもの頃の自分の経験や感受性からも、

さまざまなことを学ぶ(べき)、ということ。

8 I could wish

もともとwishということばには、「見苦しいほど、

はしたないほど、強く望む、ほしがる」という

ニュアンスがあり、それを仮定法のcould(・・・・・・と

いっちゃっていいかも、くらいの意味)で弱めている

(OED 1)。

9 natural

下のような意味が混在していることば。

(さらにほかの意味の可能性も。上の訳では、

下のdを前面に出しています。)

a.

自然の状態(教育や宗教によって啓蒙されていないかたち)で

存在する (OED 4)

b.

自然によって形成される(OED 6)

c.

人/ものに本来備わっている(OED 8)

d.

自然に関係する/自然を対象とする(OED 18)

("Natural philosophy" というときなど)

8-9 my days to be / Bound each to each by natural piety

通常神に関して使う「敬虔」ということばを、

ここではあえて自然に対して用いている。

(7行目の "Father of the Man" ということばも、

「父なる神」などを連想させるが、それが神でなく

「子ども」というところも、ちょっとした逆説。)

「自然を敬う心で日々がつながる」、というのは、たとえば、

糸でビーズがつながるようなイメージ。

(キリスト教のロザリオが連想される。)

小さい頃、虹を見た時の感動を、今も、そして年老いてからも、

もちつづけていたい、幼少時から老年まで、心はずっと同じで

ありたい、ということ。

By Ricce

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosari_2.jpg>

ロザリオを使ってのお祈りは、カトリック的なものの

はずだが(正直よく知りません)、プロテスタント国

イギリスの詩にも、よくこれが登場する。たとえば

キーツの「憂鬱についてのオード」など。なぜ?

いずれにせよ、以上のように、この詩は、キリスト教的な

語彙やイメージを用いて、キリスト教的ではない内容を

語る作品であると思われる。

(ここから、下記のような議論がいろいろ出てくると

思いますが、作品そのものの楽しみとは無関係と

思われるので深入りしません。

a.

この詩においてワーズワースは、キリスト教ではなく

自然のほうがよい教え、といっている

b.

いや、実はaのように自然宗教的に見えて、実はキリスト教的

思考から逃れることができていない

c.

aとbの中間、あるいは両方、その他いろいろ)

* * *

以下、リズムの解釈例。

---

/: ストレスのある音節

x: ストレスのない音節

音節: 母音ひとつ + 前後に付随する子音(群)

(長母音、二重母音も基本的に母音ひとつと数える。)

B: ビート、拍

(特にストレス・ミーターの詩において、ここで拍子をとると

四拍子のリズムに言葉がスムーズにのる、というところ。)

(B): 言葉をともなわないビート、拍

言葉(音節)はのっていないが、息継ぎの間のようなかたちで

ビートがあるところ。

---

基調はストレス・ミーター、四拍子にのるリズム。

B(ビート)のところで手をたたいたり、机をコツコツしながら、

声に出して読んでみてください。

この詩では、基調の四拍子に、さらにいくつか工夫が

重ねられています。

1-2

My heart leaps upとwhenからはじまる従属節の

あいだに自然に入る小休止を意識して読むと、次のように、

強音節のleapsにもビートがあるように感じられ、この四語が

本当に飛び跳ねているような雰囲気になるかと。

残されるwhenからskyまでは十音節、いわゆる弱強五歩格。

(厳密に x / x / x / x / x / となってなくても気にしない。

"x/" 5回というルールを厳密に守ってまともな詩を

書くことは無理。たとえば、Popeでも、そのようなことは

していない。)

つまり、My heart leaps upのところは、いわば

タテノリのパンクのようにジャンプするようなリズムで

(大げさですが)、when以降は、普通に語るような雰囲気。

(四拍子にのらない弱強五歩格は、歌と散文の中間のリズム。

この点でまさに「詩」のリズムといえるかも。)

6

人生半ばで死ぬ、という内容にあわせて、行が途中で

プツッと切られている。

8-9

四拍子2行が9行目のBoundで、つまり、まさに

「つなげられて」という意味のことばでつながっている。

加えて、この二行は行またがりによってもつなげられている。

(8行目末にコンマなどのパンクチュエーションが、つまり

音読時の息継ぎがない。)

さらに、この二行はbeとBoundの子音 /b/ に

よってもつなげられている。

つまり、「わたしの日々が、一日一日、自然を敬う心で

つながるように」という内容が、音の連続や行の組み方に

よって多重的に補強されている。

(Be動詞には通常ストレスがないので、beとBoundは、

厳密には頭韻alliterationをなしているとはいえない、

とか、修辞学的/詩作法的に面倒な議論になりますので、

頭韻などの用語は使いません。)

(上のスキャンジョンでは、beにビートを見る場合と

見ない場合を併記しました。前者の場合、この二行は

4ビート + Bound + 4ビート、後者の場合は

4ビート + 4ビート、となります。)

9

Bound以降、リズムが強調的で遅い下降調

(強弱格/強弱弱)に変化している。特に、natural

piety(強弱弱/強弱弱)のエンディングには、ゆっくり、

静かに、ある意味、思いに浸るような雰囲気で

終わるような印象があるかと。

* * *

詩のリズムについては、以下がおすすめです。

ストレス・ミーターについて

Derek Attridge, Poetic Rhythm (Cambridge, 1995)

古典韻律系

Paul Fussell, Poetic Meter and Poetic Form, Rev. ed.

(New York, 1979)

その他

Northrop Frye, Anatomy of Criticism: Four Essays

(Princeton, 1957) 251ff.

(後日ページを追記します。和訳もあります。)

Joseph Malof, "The Native Rhythm of English Meters,"

Texas Studies in Literature and Language 5 (1964):

580-94

The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics

(Princeton, 1993)

(日本語で書かれたイギリス詩の入門書、解説書の多くにも

古典韻律系の解説があります。)

* * *

英文テクストは、William Wordsworth, Poems,

in Two Volumes, vol. 2 (1807) より

<http://www.gutenberg.org/ebooks/8824>

* * *

学生の方など、自分の研究/発表のために上記を参照する際には、

このサイトのタイトル、URL, 閲覧日など必要な事項を必ず記し、

剽窃行為のないようにしてください。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

| 次ページ » |