7月18日(金)

4月半ばの記事で、年長さんになったKAZU君、保育園でお習字の練習を始めたということを載せました。

時々、保育園の壁に作品が貼ってあるのを目にして、感心したり苦笑したりしますが、KAZU君はいつも「うまいやろ」と言うので、「おうちに帰ったら、練習しような、もっともっと上手に書けるようになるで」と、向上心をくすぐったりします。

クリスマスかお正月か、お友達からメッセージをもらって、「KAZU君もお手紙書きたい」と言ったのがきっかけでした。2月ごろから字を書く練習を始めて、数カ月が経ちます。

先週、字の練習が終わると、KAZU君が私のカメラを手に取って、「カーくんの書いた字をな、写真に撮ってな、おばあちゃんに見せんとあかんからな」と、シャッターを切り出しました。部屋の中なので、うまく撮れずに私が撮り直したのも何枚かありますが、今回は、その写真を眺めながら、この間のプロセスを載せたいと思います。

一年くらい前からでしょうか、リビングの壁に五十音図の表が貼ってあって、ずいぶん前から、ひらがなもカタカナも読めるようにはなっていました。ところが、実際、紙に書くとなると、なかなか簡単にはいきません。

大人は誰だって、小学一年生になったのは、ずいぶん昔のことですから、その記憶が鮮明ということは珍しいでしょう。でも、国語の教科書の最初はひらがなだったということは覚えているかもしれません。「さくら、さくら・・・」とか、「はなが・・・」とか。私の場合は「はと、はと・・・」でした。

したがって、当然、まずひらがなが書けるようにと思いますが、これが実は難しい。とにかく曲線ばかりですから。

だいたい、最初の「あ」からして実にややこしい筆運びで、ここでつまずいていると、いっぺんに勉強嫌いになりそうです。

そこで考えたのは、まず曲線の書き方から始めようということでした。

文字を書く前に、画用紙に○と△や□の図形でお絵描きをして、次に波線という具合です。

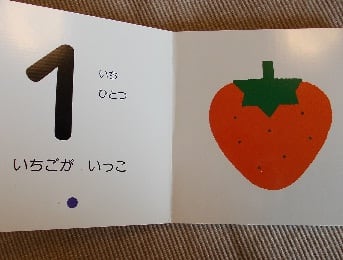

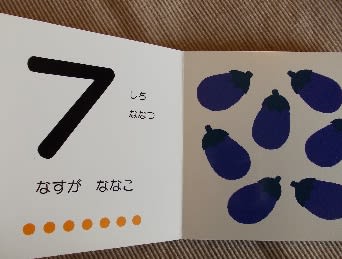

そして、いよいよなのですが、やはり、「あ」はまだ難しいので、始めは曲線の多い数字を書くことにしました。もちろん、すぐに書けるはずはありませんから、薄い鉛筆で書いた点線をなぞるわけですが、

「100」までは勘定できるので、

行けるところまで

「10」以降は、同じ数字を10回連続(1の位を含めると11回)書くことになるので、「0」から「9」を繰り返すよりいいかもしれません。

さて、数字の練習をしていると、KAZU君が「明日は英語やで」と言い出しました。「まだ早いよ」と言うと、「だってな、カーくんな、Nって書けるんやで。ほら、N700(系)や。だからほかの英語も書けるようにならなあかんやろ」と、もっともらしいことを言うのです。

こういう取り組みは、子どもに興味がなければ続きません。まあ、アルファベットにも曲線があるからいいかも、それじゃあ、「ABCの歌」を覚えさせてからと思って歌い出すと、「歌の練習やないで、字を書かな」と相手にしてくれません。大人の考える順番なんか子どもには通用しないのでした。

本人の仰せのとおり、

小文字まで

鉄道の本か何かで見たのでしょうか、なぜか小文字の「e」を知っていて,「こういう字もあるのに、なんでや」と言うのです。それに、昔、私が小学生になった頃、なぜかローマ字を知っていたことを思い出し、それじゃあと、小文字も書かせてみました。

さあ、いよいよ

カナ文字です

壁に貼ってある五十音表は、カタカナも一緒になっているので、両方いっぺんに書くことにしたのですが、迷ったのはノートの書き方。日本のカナは縦書きを基本としてできた文字なのですが、数字も英語も横書きで練習してきました。それに、鉛筆を右手に持つと、左から書く方がスムーズなのです。この辺も日本語の書き方の難しいところです。

KAZU君の知っている

駅の名前を書いてみました

駅名となると、少しは漢字も頭の中にあるようで、ある日「今日は漢字を書こうな」と言い出しました。

大人は一段階ずつきちんとなどと考えますが、子どもの欲求というのは、とにかくどんどん飛躍して行きます。

うまく書けるはずはないのですが

「漢字は難しいやろ、やっぱり、ひらがなをちゃんと書けるようになってからやな」と、その次の時(写真左)に「あいうえお」に戻りましたが、こういう単純作業はおもしろくないのです。「字書くの、しんどくなった。もうイヤや」と言い出してしまいました。

やはり、ひらがなを単調に書いていくのは勉強嫌いを助長するだけなのでした。しばらく練習を止めていると、ある時、画用紙を広げて、「ベンガルトラとアムールトラとスマトラトラと・・・・・」と、図鑑を見て覚えた虎の名前を書いて得意気に見せてくれました。

「そうだよな、やっぱりカタカナだよ」

どうして気づかなかったのでしょうか。「まず、ひらがな」という現代人の固定観念にとらわれてしまっていました。誰が考えたって、ひらがなより単純で曲線が少ないカタカナのほうが書きやすいのですから。

私もいちおう戦後生まれなので、一年生の教科書、ひらがなから始まったと記しましたが、実は、戦前の教科書を見ると、カタカナが最初だったのです。昔の法令なんかもひらがなは使われていません。一般に広く読まれる新聞や文学作品はひらがなで書かれていますが、もともと、ひらがなは女性の文字という文化伝統が根強くあって、公文書などは漢字とカタカナにこだわっていたのです。

長い間、太平洋戦争が終わるまで存在していたカタカナ表記、軍国主義の時代と重なるのでしょうか、「赤紙」と言われる召集令状なんかも、当然、漢字とカタカナだったはずで、おそらく、戦後の新しい社会の中では、忌ま忌ましくいかめしい感じが拭えなかったのでしょう、教科書も法令も漢字とひらがな表記に変わったのです。

結果、今は、初心者にはやっかいな「ひらがな」が優先になって、子どもたちを手こずらせているのかもしれません。

外来語の氾濫する現代社会、戦争を知る世代も少なくなりつつあります。カタカナに対する意識も変わっています。古い時代に戻るということではなくて、字を書く練習はカタカナから入るのがいいのではと思います。

ところで、最近のKAZU君、5月の連休の頃も、そんな様子は全く見せなかったのですが、二ヶ月ほど前から、急にウルトラマンに夢中になりました。

絵本を見ると、いろいろなウルトラマンがいることにびっくりしますが、KAZU君は全部覚えているのです。

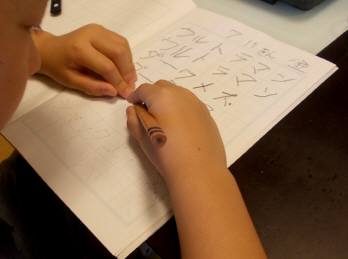

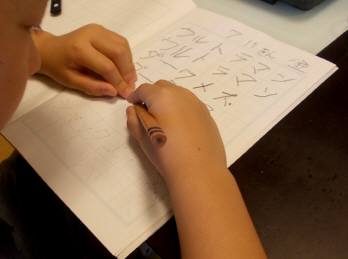

そこで最近は、

その名前を書く練習です

全部カタカナなので書きやすい。書いているうちに、「リ」と「ソ」と「ン」、「シ」と「ツ」が紛らわしいことにも気がつき始め、これから、練習嫌いにならないよう、いかに書き分けられるようになるかが課題ですが、今のところは、なにしろ大好きなウルトラマンです。

名前が書けるようになるんですから、

気合も入ります

覚束なき鉛筆の先夏の夕 弁人

4月半ばの記事で、年長さんになったKAZU君、保育園でお習字の練習を始めたということを載せました。

時々、保育園の壁に作品が貼ってあるのを目にして、感心したり苦笑したりしますが、KAZU君はいつも「うまいやろ」と言うので、「おうちに帰ったら、練習しような、もっともっと上手に書けるようになるで」と、向上心をくすぐったりします。

クリスマスかお正月か、お友達からメッセージをもらって、「KAZU君もお手紙書きたい」と言ったのがきっかけでした。2月ごろから字を書く練習を始めて、数カ月が経ちます。

先週、字の練習が終わると、KAZU君が私のカメラを手に取って、「カーくんの書いた字をな、写真に撮ってな、おばあちゃんに見せんとあかんからな」と、シャッターを切り出しました。部屋の中なので、うまく撮れずに私が撮り直したのも何枚かありますが、今回は、その写真を眺めながら、この間のプロセスを載せたいと思います。

一年くらい前からでしょうか、リビングの壁に五十音図の表が貼ってあって、ずいぶん前から、ひらがなもカタカナも読めるようにはなっていました。ところが、実際、紙に書くとなると、なかなか簡単にはいきません。

大人は誰だって、小学一年生になったのは、ずいぶん昔のことですから、その記憶が鮮明ということは珍しいでしょう。でも、国語の教科書の最初はひらがなだったということは覚えているかもしれません。「さくら、さくら・・・」とか、「はなが・・・」とか。私の場合は「はと、はと・・・」でした。

したがって、当然、まずひらがなが書けるようにと思いますが、これが実は難しい。とにかく曲線ばかりですから。

だいたい、最初の「あ」からして実にややこしい筆運びで、ここでつまずいていると、いっぺんに勉強嫌いになりそうです。

そこで考えたのは、まず曲線の書き方から始めようということでした。

文字を書く前に、画用紙に○と△や□の図形でお絵描きをして、次に波線という具合です。

そして、いよいよなのですが、やはり、「あ」はまだ難しいので、始めは曲線の多い数字を書くことにしました。もちろん、すぐに書けるはずはありませんから、薄い鉛筆で書いた点線をなぞるわけですが、

「100」までは勘定できるので、

行けるところまで

「10」以降は、同じ数字を10回連続(1の位を含めると11回)書くことになるので、「0」から「9」を繰り返すよりいいかもしれません。

さて、数字の練習をしていると、KAZU君が「明日は英語やで」と言い出しました。「まだ早いよ」と言うと、「だってな、カーくんな、Nって書けるんやで。ほら、N700(系)や。だからほかの英語も書けるようにならなあかんやろ」と、もっともらしいことを言うのです。

こういう取り組みは、子どもに興味がなければ続きません。まあ、アルファベットにも曲線があるからいいかも、それじゃあ、「ABCの歌」を覚えさせてからと思って歌い出すと、「歌の練習やないで、字を書かな」と相手にしてくれません。大人の考える順番なんか子どもには通用しないのでした。

本人の仰せのとおり、

小文字まで

鉄道の本か何かで見たのでしょうか、なぜか小文字の「e」を知っていて,「こういう字もあるのに、なんでや」と言うのです。それに、昔、私が小学生になった頃、なぜかローマ字を知っていたことを思い出し、それじゃあと、小文字も書かせてみました。

さあ、いよいよ

カナ文字です

壁に貼ってある五十音表は、カタカナも一緒になっているので、両方いっぺんに書くことにしたのですが、迷ったのはノートの書き方。日本のカナは縦書きを基本としてできた文字なのですが、数字も英語も横書きで練習してきました。それに、鉛筆を右手に持つと、左から書く方がスムーズなのです。この辺も日本語の書き方の難しいところです。

KAZU君の知っている

駅の名前を書いてみました

駅名となると、少しは漢字も頭の中にあるようで、ある日「今日は漢字を書こうな」と言い出しました。

大人は一段階ずつきちんとなどと考えますが、子どもの欲求というのは、とにかくどんどん飛躍して行きます。

うまく書けるはずはないのですが

「漢字は難しいやろ、やっぱり、ひらがなをちゃんと書けるようになってからやな」と、その次の時(写真左)に「あいうえお」に戻りましたが、こういう単純作業はおもしろくないのです。「字書くの、しんどくなった。もうイヤや」と言い出してしまいました。

やはり、ひらがなを単調に書いていくのは勉強嫌いを助長するだけなのでした。しばらく練習を止めていると、ある時、画用紙を広げて、「ベンガルトラとアムールトラとスマトラトラと・・・・・」と、図鑑を見て覚えた虎の名前を書いて得意気に見せてくれました。

「そうだよな、やっぱりカタカナだよ」

どうして気づかなかったのでしょうか。「まず、ひらがな」という現代人の固定観念にとらわれてしまっていました。誰が考えたって、ひらがなより単純で曲線が少ないカタカナのほうが書きやすいのですから。

私もいちおう戦後生まれなので、一年生の教科書、ひらがなから始まったと記しましたが、実は、戦前の教科書を見ると、カタカナが最初だったのです。昔の法令なんかもひらがなは使われていません。一般に広く読まれる新聞や文学作品はひらがなで書かれていますが、もともと、ひらがなは女性の文字という文化伝統が根強くあって、公文書などは漢字とカタカナにこだわっていたのです。

長い間、太平洋戦争が終わるまで存在していたカタカナ表記、軍国主義の時代と重なるのでしょうか、「赤紙」と言われる召集令状なんかも、当然、漢字とカタカナだったはずで、おそらく、戦後の新しい社会の中では、忌ま忌ましくいかめしい感じが拭えなかったのでしょう、教科書も法令も漢字とひらがな表記に変わったのです。

結果、今は、初心者にはやっかいな「ひらがな」が優先になって、子どもたちを手こずらせているのかもしれません。

外来語の氾濫する現代社会、戦争を知る世代も少なくなりつつあります。カタカナに対する意識も変わっています。古い時代に戻るということではなくて、字を書く練習はカタカナから入るのがいいのではと思います。

ところで、最近のKAZU君、5月の連休の頃も、そんな様子は全く見せなかったのですが、二ヶ月ほど前から、急にウルトラマンに夢中になりました。

絵本を見ると、いろいろなウルトラマンがいることにびっくりしますが、KAZU君は全部覚えているのです。

そこで最近は、

その名前を書く練習です

全部カタカナなので書きやすい。書いているうちに、「リ」と「ソ」と「ン」、「シ」と「ツ」が紛らわしいことにも気がつき始め、これから、練習嫌いにならないよう、いかに書き分けられるようになるかが課題ですが、今のところは、なにしろ大好きなウルトラマンです。

名前が書けるようになるんですから、

気合も入ります

覚束なき鉛筆の先夏の夕 弁人