3月10日は日中快晴で気流良好、夜の天気も曇る予報無し…だったので、早めに準備と夕食を終えて薄明終了時刻に外に出たらまさかの雲量9~10だった。

3月10日は日中快晴で気流良好、夜の天気も曇る予報無し…だったので、早めに準備と夕食を終えて薄明終了時刻に外に出たらまさかの雲量9~10だった。月齢10の月も見えない状態だったが晴れることを期待して室内でATOM Cam2 で夜空をモニターしながら待つこと約2時間… 期待に反してまったく晴れる気配がないので外に出てやむなく撤収です。

ところが、撤収を始めた途端に天頂から東の雲が消えて西側だけが曇っているというハーフ&ハーフの状態に…どういうこと? いや、これはワンチャンあるかも!と思って急いで撮影を始めたら撮影できたのはホントにOneチャンスだけで撮影の途中から雲に覆われ始めました。まじか~

20時57分の火星、撮影時高度68°、-0.1等、視直径9".9、輝面比0.924、

20時57分の火星、撮影時高度68°、-0.1等、視直径9".9、輝面比0.924、

2025/3/10 20h57m μ210+WREYMER PLAN 5×+TCA-4(Extend)+Apollo-C(UV/IRcut) FocalLength=12300mm (F/52)

Shutter=60.64ms Gain=350 (72%) Duration=90s AS!3 Drizzle3.0× 25% of 1286frames

その後は全天が雲だらけとなって月はおろか火星も肉眼ではまったく見えなくなりましたが惑星カメラは火星を捉えていてノートPCの画面には暗くなった火星が映っています。

雲が流れているのでPC上の火星は光度がめまぐるしく変化していますが気流は悪くありません。せっかくなのでモニター上で見えている間は撮影しておこうという貧乏根性で撮影したものの結局お蔵入り…それを最近になって画像処理したところ意外や意外… そこそこ写っていました~。

ということで今回は「肉眼では見えなかったが惑星カメラが捉えていた火星の姿」特集?です。

1億4100万km彼方の火星(中央緯度+8.09°、中央経度18.12°、Ls=54.77°、火星暦5月14日)

1億4100万km彼方の火星(中央緯度+8.09°、中央経度18.12°、Ls=54.77°、火星暦5月14日)

2025/3/10 21h07m μ210+WREYMER PLAN 5×+TCA-4(Extend)+Apollo-C(UV/IRcut) FocalLength=12300mm (F/52)

Shutter=23.25ms Gain=350 (72%) Duration=90s AS!3 Drizzle3.0× 25% of 2980frames

雲越しの撮影は7ショットほど行うことができたが90秒動画撮影の間に火星が見え隠れする状態だったのでスタックしてそこそこの解像度を得られたのは上記の21時07分の画像だけであった。

撮影時の火星の惑心太陽黄経(Ls)は54.7°なので火星暦では5月14日。北極冠の氷が露出する火星上の夏至6月21日は地球暦では2か月後の5月30日頃なので北極はまだフードで覆われている。

2025年3月10日に確認できたアルベド地形(中央経度18.1°、火星暦5月14日)

2025年3月10日に確認できたアルベド地形(中央経度18.1°、火星暦5月14日)

それでも、2月2日に撮影した火星と比べると若干ではあるが北極フードが小さくなっているのが分かる。火星上でも確実に季節が進んでいるようだ。

2025年2月2日(中央経度15.4°、火星暦4月28日)の北極冠

2025年2月2日(中央経度15.4°、火星暦4月28日)の北極冠

2025年2月2日(中央経度351.9°、火星暦4月28日)の北極冠

2025年2月2日(中央経度351.9°、火星暦4月28日)の北極冠

2025年2月2日(CM=15.4° Dia=13".6)の火星と3月10日(CM=18.1° Dia=9".9)の火星比較GIF

2025年2月2日(CM=15.4° Dia=13".6)の火星と3月10日(CM=18.1° Dia=9".9)の火星比較GIF

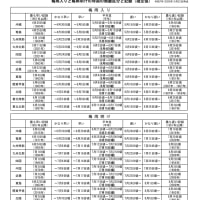

撮影時のシーイング(雲中の火星)

撮影時のシーイング(雲中の火星)火星の視直径は日に日に小さくなっているが薄明終了後の火星高度はまだ高いので天気の具合を見ながら撮影を続けていくことにしましょう。

私なら雲量10を見た時点でやる気0ですが,カメラ画像で監視を続けるのはさすがです。おかげでいい火星じゃないですか。動画を見ると,雲がかかって光量が落ちると模様がグッと浮き出るところが面白いですね。雲粒は細かい模様を散乱させずにNDフィルターの効果しかないということなのでしょうか。

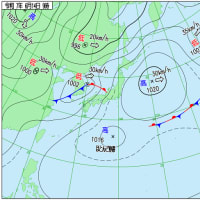

さて,今週は大陸から強烈黄砂が飛んできて衛星画像でも分かるほどの広範囲でした。火星でも時々砂嵐が発生して1天文単位離れても見えるとはなんて大規模なのかと感心します。薄ーい火星大気ですから体が飛ばされることはないでしょうが,ネットで見たら風速120km/hのハリケーン並になるとのこと!こんな勢いで砂を巻き上げているのに何で火星の模様は薄くならないのかなぁ。

どーもです。晴れているときに好気流になるのは希ですが曇っているときの上空は好気流になることの方が多いので全曇りのスキマから撮影したらどのように写るのか興味津々だったので今回は貴重なサンプルを得ることができました。経験則ですが雲粒はNDフィルターと若干のソフトフィルター効果はありますが細かい模様を散乱させるのはあくまでも気流の乱れかな…と感じてます。

さてさて、3/26の強風はすごかったですね。火星の全球規模の砂嵐でアルベド模様が変化する(している?)かはとても興味深い話題です。ごく狭い範囲のローカルエリアでは火星の模様は変化していると思うのですが火星の砂粒子はかなり細かいと思うのでアルベド地形を大きく変化させるほど固着しないのかもですね。火星の大気は地球の30km上空の大気と同じ気圧なので体感的にどのような強風になるのか想像がつきませんがスターシップのような背の高いロケットは着陸時にそれなりのリスクがあるのではと個人的に危惧してます。笑