3月23日に撮影した火星の記録です。

3月23日に撮影した火星の記録です。

撮影時の視直径は8".8とだいぶ小さくなりました。気流はそれほど良くなかったのですがキムメリア人の海とチェレニーの海が分離して見える程度のアルベド模様は抽出できたようです。

火星の自転(撮影時刻19時36分→20時07分)

2025/3/23 19h36m.20h07m μ210+WREYMER PLAN 5×+TCA-4(Extend)+Apollo-C(UV/IRcut)

Shutter=11.68ms.9.681ms Gain=350 (72%) Duration=90s AS!3 Drizzle1.5× De-rotation270s

φ(.. ) 今回の撮影では適正露出を探るためファーストショットは14.18msでその後は9.681msまでシャッタースピードを1段階ずつ下げて撮影を行った。モニター上では9.681msは露出アンダーに見えたが処理後の画像ではこれが適正露出だった。

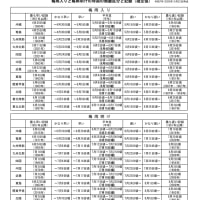

2025年3月23日に確認できたアルベド地形(中央経度242.6°、火星暦5月21日)

2025年3月23日に確認できたアルベド地形(中央経度242.6°、火星暦5月21日)

2025年1月11日に撮影したアルベド地形(中央経度209.7°、火星暦4月18日)

2025年1月11日に撮影したアルベド地形(中央経度209.7°、火星暦4月18日)

北極冠の変化

北極冠の変化

1月11日に撮影した火星がほぼ同じ中央経度だったので北極冠の大きさの違いを比較してみた。火星の視直径が違うので詳細までは分からないが3月23日の火星はWinJUPOSのシミュレーションで示しているように北極冠(北極フード)が北緯70度より北上しているようにも見える。

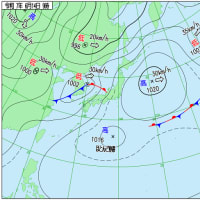

北極冠に積もっているドライアイスの氷が昇華してH2Oの氷が露出するのは火星の夏至から立秋の頃だ。今シーズンの火星夏至(Ls90°)は2か月後の5月30日頃で、薄明終了時の火星高度は約30°と低い。

日没1時間後の高度は約40°なので撮影できない高度ではないが視直径は5".6まで小さくなるので条件としてはかなりキビシイ、ただし中央緯度は21°なので北極冠を観望するには適した時期ではある。

視直径5".6と撮影時高度30°は2024年の火星初撮影時の条件とほぼ同じなので気象条件さえ良ければH2Oの氷が露出している北極冠を撮影できる可能性はある。

5月下旬は梅雨入り前で好天気が続くことがあるので、チャレンジング精神で火星の北極冠撮影ミッションに取り組んでみることにしましょう!

春が近づいてくると、火星は少しずつ遠ざかっていくんですね。木星もめっきり西に傾いて来ました。仙台の桜はもう咲き始め、花粉は少なくなっています。今シーズンの木星と火星は、うちのベランダからは高すぎて見づらくさらに寒くて星見に出かける気になれず残念でした。

明日から新年度、私事ですが転職して3種目の仕事に就きます!まあ、週休3日で今までと同じですが、ドキドキワクワクですね!

おー、新しい職場で新年度スタートですね!益々のご活躍をご祈念いたします!

4月になったというのにみぞれ混じりの雨が降る寒さで桜の開花宣言は先延ばしになっているようですね。気まぐれな天気は相変わらずのようです。昨夕は久々にISSの好条件パスがあったので撮影を試みたのですが通過直前で小雪が舞う空模様になってダメダメでした。安定した天気はいつ来るのでしょうかね~。