アポロ計画以来の月面着陸を目指すアルテミス計画で日本人宇宙飛行士がアメリカ人以外では初となる月面着陸を目指すことが4/10の日米首脳会談で合意されたとのこと… これはスゴイことです!なんと近い将来に日本人が月面に降り立つという夢のような出来事が確実にやってきます! ワクワク…

アポロ計画以来の月面着陸を目指すアルテミス計画で日本人宇宙飛行士がアメリカ人以外では初となる月面着陸を目指すことが4/10の日米首脳会談で合意されたとのこと… これはスゴイことです!なんと近い将来に日本人が月面に降り立つという夢のような出来事が確実にやってきます! ワクワク… そのアルテミス計画で月面着陸予定地となっているのが月面南極です。NASAは2022年8月にアルテミス計画の着陸候補地となる13か所をすでに発表しています。→MAP

その南極地域の拡大撮影を晴れスタ撮影班が2月からチャレンジしていましたが、月面南極が条件良く撮影できる日は月の秤動と月齢の関係で決まるので撮影チャンスは意外と少なく、天気にも左右されるのでこれまでに撮影できたのは5日間だけでした。

月面南極を好条件で撮影できるシーズンは4月でいったん中断するので、ここでこれまでに撮影できた画像をまとめてみました。

〈撮影機材〉

・望遠鏡:タカハシ μ210

・拡大撮影アダプター:タカハシTCA-4

・使用カメラ:ASI290MM、ASI290MC、ASI174MM

・使用アイピース:TPL25mm、PL25mm、Plan5

・使用フィルター:IR-Pass Filter685nm、UV-IR Cut Filter

〈撮影記録〉

月齢7.4 緯度秤動 -4.76° 経度秤動 +6.98° アムンゼン(Amundesen)、スコット(Scott)

月齢7.4 緯度秤動 -4.76° 経度秤動 +6.98° アムンゼン(Amundesen)、スコット(Scott)

↑ 2月17日撮影、 周壁がはっきりしている環状クレーター・アムンゼン(直径105km)と破壊された周壁を持つスコット・クレーター(直径85km)の様子を見ることができる。南極点にあるシャクルトン・クレーター(Shackleton、直径19km、89.95S、0.0E)の円形リムも確認することができる。

月齢7.4 緯度秤動 -4.76° 経度秤動 +6.98° ノビル(Nobile)、ファウスティーニ(Faustini)

月齢7.4 緯度秤動 -4.76° 経度秤動 +6.98° ノビル(Nobile)、ファウスティーニ(Faustini)

↑ さらに拡大率を上げて同エリアを撮影した画像。この日は上弦、撮影時の輝面比は0.58である。ノビル・クレーター(直径73km)とファウスティーニ・クレータ(直径39km)に日光が当たってわずかだがクレーターの内部の様子を見ることができる。

月齢8.5 緯度秤動 -5.70° 経度秤動 +6.86° マラパート山塊(Mapapert Massif)

月齢8.5 緯度秤動 -5.70° 経度秤動 +6.86° マラパート山塊(Mapapert Massif)

↑ 2月18日撮影、上弦の翌日、輝面比は0.68になっている。マラパート山塊(Malapert Massif)に日光が当たって山全体の様子が見えるようになった。マラパート山塊はアルテミス計画の着陸候補地の一つになっている場所である。緯度秤動 -5.70°なのでシャクルトン・クレーターの円形リムがより分かる画像となっている。

月齢12.0 緯度秤動 -5.22° 経度秤動 +2.93° モレトス(Moretus)、ショート(Short)

月齢12.0 緯度秤動 -5.22° 経度秤動 +2.93° モレトス(Moretus)、ショート(Short)

↑ 翌月3月22日に撮影、満月3日前の月齢12.0、段丘のある環状山脈のような周壁と中央丘を持つモレトス・クレーター(直径114km)の様子がよく分かる画像となっている。緯度秤動は2月18日の撮影時とそれほど違わないが、経度秤動が約4°も違うのでマラパート山塊(Malapert Massif)の真後ろにシャクルトン・クレーターが見えているところがおもしろい。

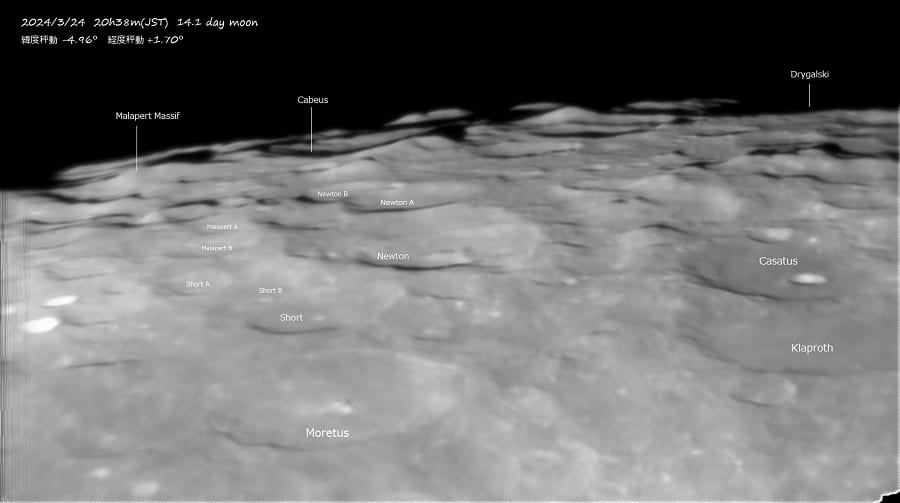

月齢14.1 緯度秤動 -4.96° 経度秤動 +1.70° ニュートン(Newton)、カベウス(Cabeus)

月齢14.1 緯度秤動 -4.96° 経度秤動 +1.70° ニュートン(Newton)、カベウス(Cabeus)

↑ 3月24日撮影、満月の前日、ニュートン・クレーター(直径79km)の向こうに少し形の崩れたクレータ-・カベウス(Cabeus)が見えている。この画像で注目すべきはシャクルトン・クレーターが写っていないことである。緯度秤動は -4.96° なので角度的には見えている位置にあるのだが、写っていない理由としては満月の前日のためシャクルトン・クレーターに日光が当たっていないことが考えられる。

月齢14.1 緯度秤動 -4.96° 経度秤動 +1.70° カサトス(Casatus)、クラプロート(Klaproth)

月齢14.1 緯度秤動 -4.96° 経度秤動 +1.70° カサトス(Casatus)、クラプロート(Klaproth)

↑ さらに拡大率を上げて同エリアを撮影した画像。溶岩に満たされたカサトス・クレーター(111km)と溶岩のあふれた壁平原を持つクラプロート・クレーター(119km)の様子がよく分かる画像になっている。カサトス・クレーターとドリガルスキー(Drygalski・直径163km)の間にあるなめらかな斜面の山塊は背後に影を落として見事な眺めとなっている。

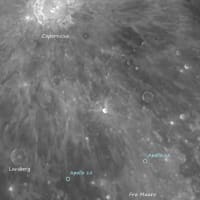

月齢14.1 緯度秤動 -4.96° 経度秤動 +1.70° ティコ(Tycho)、クラビウス(Clavius)

月齢14.1 緯度秤動 -4.96° 経度秤動 +1.70° ティコ(Tycho)、クラビウス(Clavius)

↑ こちらは広角でティコ・クレーター(直径85km)から月南極までのエリアを撮影したものである。ティコ・クレーターと月南極の間にはクラビウス・クレーターがあるのだが、まったくもってその存在が分からなくなっているところが月面ウオッチングのおもしろいところでもある。(クラビウス・クレーターの夜明け→photo)ティコの光条もすばらしい眺めとなっている。

月齢6.6 緯度秤動 -6.85° 経度秤動 +6.70° ブサンゴー(Boussingault)、ボグスラフスキー(Boguslawsky)、マンチヌス(Manzinus)、ヘール(Hale)

月齢6.6 緯度秤動 -6.85° 経度秤動 +6.70° ブサンゴー(Boussingault)、ボグスラフスキー(Boguslawsky)、マンチヌス(Manzinus)、ヘール(Hale)

↑ 翌月4月15日撮影、上弦の前日、輝面比0.46、運良く緯度秤動がMAXの日に撮影することができたのでなかなか見どころのある画像となっている。内側に大きなクレーターがあることから二重の周壁に見えるブサンゴー・クレーター(直径131km)、溶岩に満たされた平らな底面を持つボグスラフスキー・クレーター(直径97km)とマンチヌス・クレーター(直径98km)はクレーター内部がよく見えて見事な眺めになっている。ヘール・クレーター(直径84km)は月面の裏側にかかるクレーターだがクレーター内部が見えているのは注目に値する。

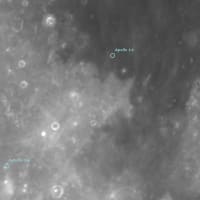

月齢6.6 緯度秤動 -6.85° 経度秤動 +6.70° アムンゼン(Amundsen)、デモナクス(Demonax)

月齢6.6 緯度秤動 -6.85° 経度秤動 +6.70° アムンゼン(Amundsen)、デモナクス(Demonax)

↑ 同エリアをさらに拡大した画像。アムンゼン・クレーター(直径105km)とデモナクス・クレーター(直径114km)の内部がよく写っている。特筆すべきはまでアムンゼンの向こう側にあるイーデルソン L・クレーター、その並びのイーデルソン・クレーター(Idel son 直径60km)、ガンスヴィント・クレーター(Ganswindt 直径74km)が写っていることである。これらのクレーターの経度は東経110° 付近なので完全に月の裏側にあるクレーターである。

この画像に写っているクレーターの緯度・経度は下記のとおりである。

あらためて見ると東経15°のシンペリウス・クレーターから東経110°のガンスヴィント・クレーターまで写っているとはなんともスゴイことである。今回の撮影は、緯度秤動が -6.85° で 経度秤動が +6.70° というMAXの好条件日に天気に恵まれたことが奏効している。

4月以降はしばらく撮影条件の良い日はありませんが、夏以降に再び月面南極の撮影にチャレンジしてみようと思ってます。近い将来に日本人宇宙飛行士が降り立つ場所はここかな?と妄想しながら眺めると月面ウオッチングがより楽しくなりますね。

〈クレーター同定参照資料〉

・エリア別ガイドマップ「月面ウオッチング(新装版)」A・ルークル著/山田 卓 訳

・SKY & TELESCOPE'S FIELD MAP OF THE MOON

・Google MAP MOON

今年の3月くらいまでは月の秤動が大きく周縁部を見るチャンス!‥とカレンダーに書いていたのに見損なっていました。晴れスターさんに見たことない遠くまで見せていただき感謝です。シャクルトンもなかなか難しいと思っていますがはっきり見えますね。ガンスビント、イーデルソンなんて初めて聞きました。

アルテミス計画の着陸予定地が13か所もすでに決まっているのも知りませんでした。こんなゴツゴツ起伏の多そうな所に人が立つなんて、楽しみですね!

シャクルトンという人がなぜ月の南極点に名が付いたか、疑問に思って伝記を読んだことがあります。地球の南極圏とかパタゴニアとかでものすごい冒険をした人で、うろ覚えですが高山の氷の斜面を千mくらい靴で滑り降りてふもとに着いた、って感じのがありました。それはアムンゼンもビックリだぁ!と思った気がします。

そうなんです。アルテミス計画の着陸予定地が決まったのはいいのですが、どこを見ても山腹?としか思えない場所で、あの背の高いスターシップHLS着陸船(スターシップ・ヒューマン・ランディング・システム)が着陸できるとは思えないのですがね~。どうなんでしょう?

シャクルトンが南極探検家だったということはまったく知りませんでした。エリア別ガイドマップ「月面ウオッチング(新装版)」をあらためて見るとノビルはイタリアの北極探検家でファウスティーニはイタリアの極地地理学者だったんですね。極の近くにあるクレーターの名前を調べてみるとおもしろそうでね。