新井白石(1657~1725)は江戸時代の儒者、歴史家、政治家です。六代将軍

徳川家宣に仕え、正徳の治という時代をもたらしました。著書に「折りたく柴の記」がありますが、その中に父の事を記しています。

白石の父は、名を正済(まさなり)といい、31歳のとき、土屋利直という小さな譜代大名に召し抱えられました。当時はまだ戦国の殺伐な余風が残っていました。土屋の家の者で、三人の徒士(かち,軽輩)が夜盗を働きました。三人は主君の命で、陣屋の門の上の櫓に押しこめられました。「そのほう、あの三人を預れ」と、土屋の殿は新参の父に命じました。しかし、櫓には牢格子はなく、容疑者と同室せねばなりませんでした。三人の容疑者がその気になれば番人を殺し、破獄してしまう。父は利直に請い、三人を帯刀のままにし、自分は腰の大小を手拭いで縛ってころがし、丸腰になりました。その上で父は三人にいいました。「我は一人、わぬしらは三人、敵すべきにあらず。にげたければわが首を斬りて行け」

十日ほどして強盗の件は無実とわかりましたが、土屋家ではもともと素行のわるい三人を追い放ちました。そうきまったとき、三人は「いったんわぬしを殺そうかと思ったが、無刀のわぬしを殺したのでは、われらはやはり取るに足らぬ者であったかと世間に思われる。幸いわぬしの情けにより、大小もとりあげられず、牢中も武士の対面を保った」と礼に似たような口説(くぜつ)を残して去りました。父は相手の誇りを重んずることで、一命を保ちました。

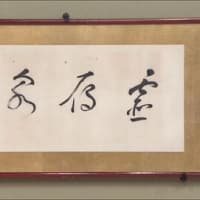

父は日頃、喜怒哀楽をあらわさず、笑うときも大声を立てませんでした。人を叱るときも、あらあらしいことばは使わず、いつも静かでした。ひまなときは、居間をみずから掃除し、壁に古画を掛け、花瓶に季節の花をすこし挿して、それにむかってじっとすわって時間をつぶしていました。絵が好きで、ときに描く。彩色をしませんでした。また自分のことは自分でして人を使いませんでした。江戸初期のひとつの武士像です。

司馬遼太郎「この国のかたち 四」文春文庫

徳川家宣に仕え、正徳の治という時代をもたらしました。著書に「折りたく柴の記」がありますが、その中に父の事を記しています。

白石の父は、名を正済(まさなり)といい、31歳のとき、土屋利直という小さな譜代大名に召し抱えられました。当時はまだ戦国の殺伐な余風が残っていました。土屋の家の者で、三人の徒士(かち,軽輩)が夜盗を働きました。三人は主君の命で、陣屋の門の上の櫓に押しこめられました。「そのほう、あの三人を預れ」と、土屋の殿は新参の父に命じました。しかし、櫓には牢格子はなく、容疑者と同室せねばなりませんでした。三人の容疑者がその気になれば番人を殺し、破獄してしまう。父は利直に請い、三人を帯刀のままにし、自分は腰の大小を手拭いで縛ってころがし、丸腰になりました。その上で父は三人にいいました。「我は一人、わぬしらは三人、敵すべきにあらず。にげたければわが首を斬りて行け」

十日ほどして強盗の件は無実とわかりましたが、土屋家ではもともと素行のわるい三人を追い放ちました。そうきまったとき、三人は「いったんわぬしを殺そうかと思ったが、無刀のわぬしを殺したのでは、われらはやはり取るに足らぬ者であったかと世間に思われる。幸いわぬしの情けにより、大小もとりあげられず、牢中も武士の対面を保った」と礼に似たような口説(くぜつ)を残して去りました。父は相手の誇りを重んずることで、一命を保ちました。

父は日頃、喜怒哀楽をあらわさず、笑うときも大声を立てませんでした。人を叱るときも、あらあらしいことばは使わず、いつも静かでした。ひまなときは、居間をみずから掃除し、壁に古画を掛け、花瓶に季節の花をすこし挿して、それにむかってじっとすわって時間をつぶしていました。絵が好きで、ときに描く。彩色をしませんでした。また自分のことは自分でして人を使いませんでした。江戸初期のひとつの武士像です。

司馬遼太郎「この国のかたち 四」文春文庫