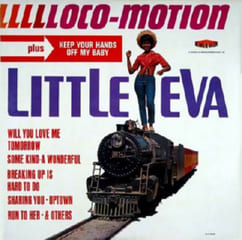

日本人にとってオールディーズ・ポップス男性シンガーの東西の横綱と言えるのがポール・アンカとニール・セダカである。“街角男”デル・シャノンンはどーした、“ビキニ坊や”ブライアン・ハイランドだっているぞ、“7オクターブの声を持つ男”ジーン・ピットニーを忘れんなよ、といった声が聞こえてきそうだが、知名度から言ってもヒット曲の多さから言っても日本ではこの二人が突出している。しかもポールには「ダイアナ」、ニールには「恋の片道切符」という超特大ホームラン級の“この1曲”が存在するのだ。一定の年齢以上の人なら誰だって “き~みはボクより年上と~♪” や “チューチュー チュレェ~ン ア チャギン ダウン ザトラッ♪” のフレーズは口ずさめるだろう。現代の音楽が忘れてしまったこの “誰でも口ずさめる” 親しみやすさこそがオールディーズ・ポップスの最大の魅力なのであり、半世紀近くたった今でも人気を保っている所以なのだと思う。

意外なことに元々はオーケストラをバックにシナトラばりのヴォーカルでスタンダード・ソングを歌っていたポール・アンカ(デビュー・アルバムではナット・キング・コールで有名な「ウォーキン・マイ・ベイビー・バック・ホーム」やベニー・グッドマンの「シング・シング・シング」なんかを歌っててビックリ!)に対し、ブリル・ビルディング直系の “理屈抜きに楽しめるアメリカン・ポップスの申し子” 的存在がこのニール・セダカである。彼の全盛期といわれる1960~62年のヒット曲の数々はキラ星のように輝く申し分のないポップスばかりで、それらを1枚にまとめたのがこの「ニール・セダカ・ベスト」なのだ。

彼の曲は大きく分けて次の3つのパターンに集約されると思う。

Ⅰ:屈託のない明るい歌声と誰でも口ずさめるような陽気な曲調のナンバー

いきなり“ア ラッバ ラッバ ラッバ カレンダー ガー”で始まる②「カレンダー・ガール」、空耳で little devil が“リル デブ”に聞こえて仕方がなかった③「リトル・デヴィル(小さい悪魔)」、キャロル・キングに捧げた歌詞をロッカ・ルンバ・リズムに乗せた軽快な⑪「オー・キャロル」、コニー・フランシスに贈った曲のセルフ・カヴァーで絶妙なハンド・クラッピングが楽しい⑮「ステューピッド・キューピッド(間抜けなキューピッド)」と、もう何の説明も不要なぐらいニール・セダカの魅力が全開だ。

Ⅱ:Ⅰの延長線上にある軽快な曲調に印象的なナンセンス・フレーズをまぶしたナンバー

“カマ カマ ダン ドゥビ ドゥ ダンダン”⑫「悲しき慕情」(カーペンターズのカヴァーも必聴ですね!)、“シャンララララン ランランララ”⑯「ハッピー・バースデイ・スイート・シックスティーン(すてきな16才)」、“ドゥバ パッパー ホウ デュバッシュ ダンダン”⑰「ネクスト・ドア・トゥ・アン・エンジェル(可愛いあの娘)」、“ディンドン ディンドン クリッ クラッ カチャガチャガ”⑱「ゴーイング・ホーム・トゥ・メリー・ルー(恋の一番列車)」と、ドゥー・ワップ直伝のナンセンス・フレーズの多用がもうめちゃくちゃ楽しくてたまらない。これこそ他の誰にも真似のできないニール・セダカ・ポップスの真骨頂だ!

Ⅲ:いわゆるひとつのスロー・バラッド・タイプのナンバー

リヴァーヴの効いたドラムといかにも古臭いストリングス・アレンジが耳に残る④「ユー・ミーン・エヴリシング・トゥ・ミー(きみこそすべて)」、リトル・アンソニー&インペリアルズの「ティアーズ・オン・マイ・ピロー」(カイリー・ミノーグのカヴァーで有名)をモディファイしたような⑥「ザ・ダイアリー(恋の日記)」など、スローな曲をあのカン高い声で歌い上げている。

日本独自の大ヒット曲①「恋の片道切符」は彼には珍しいマイナー調のナンバーで、歌詞の中に当時のヒット曲名(「バイ・バイ・ラヴ」「ロンリー・ティアドロップ」「ロンサム・タウン」「ハートブレイク・ホテル」「ア・フール・サッチ・アズ・アイ」)をズラリと並べたセンスが素晴らしい。この曲の良さがわかる日本人に生まれて良かったと思える今日この頃だ。

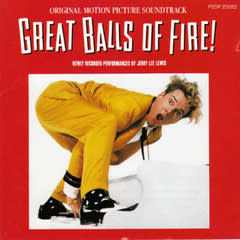

Neil Sedaka en Vioa "Got a one way ticket to the Blues"

意外なことに元々はオーケストラをバックにシナトラばりのヴォーカルでスタンダード・ソングを歌っていたポール・アンカ(デビュー・アルバムではナット・キング・コールで有名な「ウォーキン・マイ・ベイビー・バック・ホーム」やベニー・グッドマンの「シング・シング・シング」なんかを歌っててビックリ!)に対し、ブリル・ビルディング直系の “理屈抜きに楽しめるアメリカン・ポップスの申し子” 的存在がこのニール・セダカである。彼の全盛期といわれる1960~62年のヒット曲の数々はキラ星のように輝く申し分のないポップスばかりで、それらを1枚にまとめたのがこの「ニール・セダカ・ベスト」なのだ。

彼の曲は大きく分けて次の3つのパターンに集約されると思う。

Ⅰ:屈託のない明るい歌声と誰でも口ずさめるような陽気な曲調のナンバー

いきなり“ア ラッバ ラッバ ラッバ カレンダー ガー”で始まる②「カレンダー・ガール」、空耳で little devil が“リル デブ”に聞こえて仕方がなかった③「リトル・デヴィル(小さい悪魔)」、キャロル・キングに捧げた歌詞をロッカ・ルンバ・リズムに乗せた軽快な⑪「オー・キャロル」、コニー・フランシスに贈った曲のセルフ・カヴァーで絶妙なハンド・クラッピングが楽しい⑮「ステューピッド・キューピッド(間抜けなキューピッド)」と、もう何の説明も不要なぐらいニール・セダカの魅力が全開だ。

Ⅱ:Ⅰの延長線上にある軽快な曲調に印象的なナンセンス・フレーズをまぶしたナンバー

“カマ カマ ダン ドゥビ ドゥ ダンダン”⑫「悲しき慕情」(カーペンターズのカヴァーも必聴ですね!)、“シャンララララン ランランララ”⑯「ハッピー・バースデイ・スイート・シックスティーン(すてきな16才)」、“ドゥバ パッパー ホウ デュバッシュ ダンダン”⑰「ネクスト・ドア・トゥ・アン・エンジェル(可愛いあの娘)」、“ディンドン ディンドン クリッ クラッ カチャガチャガ”⑱「ゴーイング・ホーム・トゥ・メリー・ルー(恋の一番列車)」と、ドゥー・ワップ直伝のナンセンス・フレーズの多用がもうめちゃくちゃ楽しくてたまらない。これこそ他の誰にも真似のできないニール・セダカ・ポップスの真骨頂だ!

Ⅲ:いわゆるひとつのスロー・バラッド・タイプのナンバー

リヴァーヴの効いたドラムといかにも古臭いストリングス・アレンジが耳に残る④「ユー・ミーン・エヴリシング・トゥ・ミー(きみこそすべて)」、リトル・アンソニー&インペリアルズの「ティアーズ・オン・マイ・ピロー」(カイリー・ミノーグのカヴァーで有名)をモディファイしたような⑥「ザ・ダイアリー(恋の日記)」など、スローな曲をあのカン高い声で歌い上げている。

日本独自の大ヒット曲①「恋の片道切符」は彼には珍しいマイナー調のナンバーで、歌詞の中に当時のヒット曲名(「バイ・バイ・ラヴ」「ロンリー・ティアドロップ」「ロンサム・タウン」「ハートブレイク・ホテル」「ア・フール・サッチ・アズ・アイ」)をズラリと並べたセンスが素晴らしい。この曲の良さがわかる日本人に生まれて良かったと思える今日この頃だ。

Neil Sedaka en Vioa "Got a one way ticket to the Blues"