水彩人 第25回記念 同人・会員展

会 期 2023年4月26日(水)~4月30日(日)

10時~17時(最終日16時まで)※入場無料

水彩人は、例年9月に東京都美術館で開催している水彩画専門の公募団体です。

この秋に25周年を迎えるにあたり「うるわし」にて水彩本来の美しさが感じられる20号までの作品を展示します。

是非ご高覧下さいますようお願い申し上げます。

会 場 白山市 市民工房「うるわし」

1階 企画展示室

石川県白山市殿町62-5

076-274-2511

※私は(笹村出)会期中会場にいますが、金曜日はおりません。

石川県の白山市松任に来ている。松任に満天の湯と言うスーパー銭湯がある。会期中の一週間ここに泊まることにした。松任の駅から歩いて20分というから、会場の「うるわし」までは20分はかかるのだろう。少し遠いいが、サウナがあるのでここに泊まることにした。

10時からうるわしの会場は開くので、朝の内は絵を描くことにする。松任という街のことはよくは知らないのだが、屋上からは白山がみえると書かれている。上層階だと窓から白山が描ける。松任は歴史のある街だから、絵になる場所があるかも知れない。

絵は無事にかゆう堂についているだろうか。中盤全紙を2点出品する。宅配便で送れる限度である。今回全員が宅配便だけで輸送をすることにした。かゆう堂という画材屋さんに、搬入と展示の協力をお願いしてある。かゆう堂さんに昨日までに絵はついているはずだ。

今日一日かけてゆっくりと会場準備になる。何人ぐらい集まるだろうか。5人いれば大丈夫だ。多分大丈夫だと思う。前回の経験があるから大体の要領はわかっている。今回は中盤全紙ぐらいが最大のサイズなので、会場に余裕はあるはずだ。ゆったりとした絵がよく見える会場にしたい。

水彩人第25回記念 同人・会員展

白山市 市民工房「うるわし」 2023年4月26日(水)〜4月30日(日)

1 秋元 由美子 祭壇を整う女 F10 竹刻筒に薔薇 P20 千葉

2 淺田 ようこ 甘いかおり 京都

3 畔上 撫子 赤いバック F20 或る日の午後 52×67 東京

4 いとう ゆきこ アトリエⅠ F10 アトリエⅡ F10 埼玉

5 稲村 美保子 葉牡丹A 10 葉牡丹B 10 千葉

6 大原 裕行 十二単 100.3×48 穂 100.3×48 千葉

7 奥山 幸子 想いⅠ F20縦 爽やかⅠF6横 神奈川

8 金田 勝則 けあらしと白鳥 M20 流木 M20 北海道

9 北野 喜代美 窓辺の夕陽Ⅰ F15 窓辺の夕陽Ⅱ S30 石川

10 栗原 直子 レモン F6 縦 ベコニア 20変横 東京

11 小峰 千惠子 遊 F10 忘れもの F10 東京

12 昆野 朋代 春の出会い 古木の秋 埼玉

13 榊原 康之 秋から冬へ P20 浅春 P20 千葉

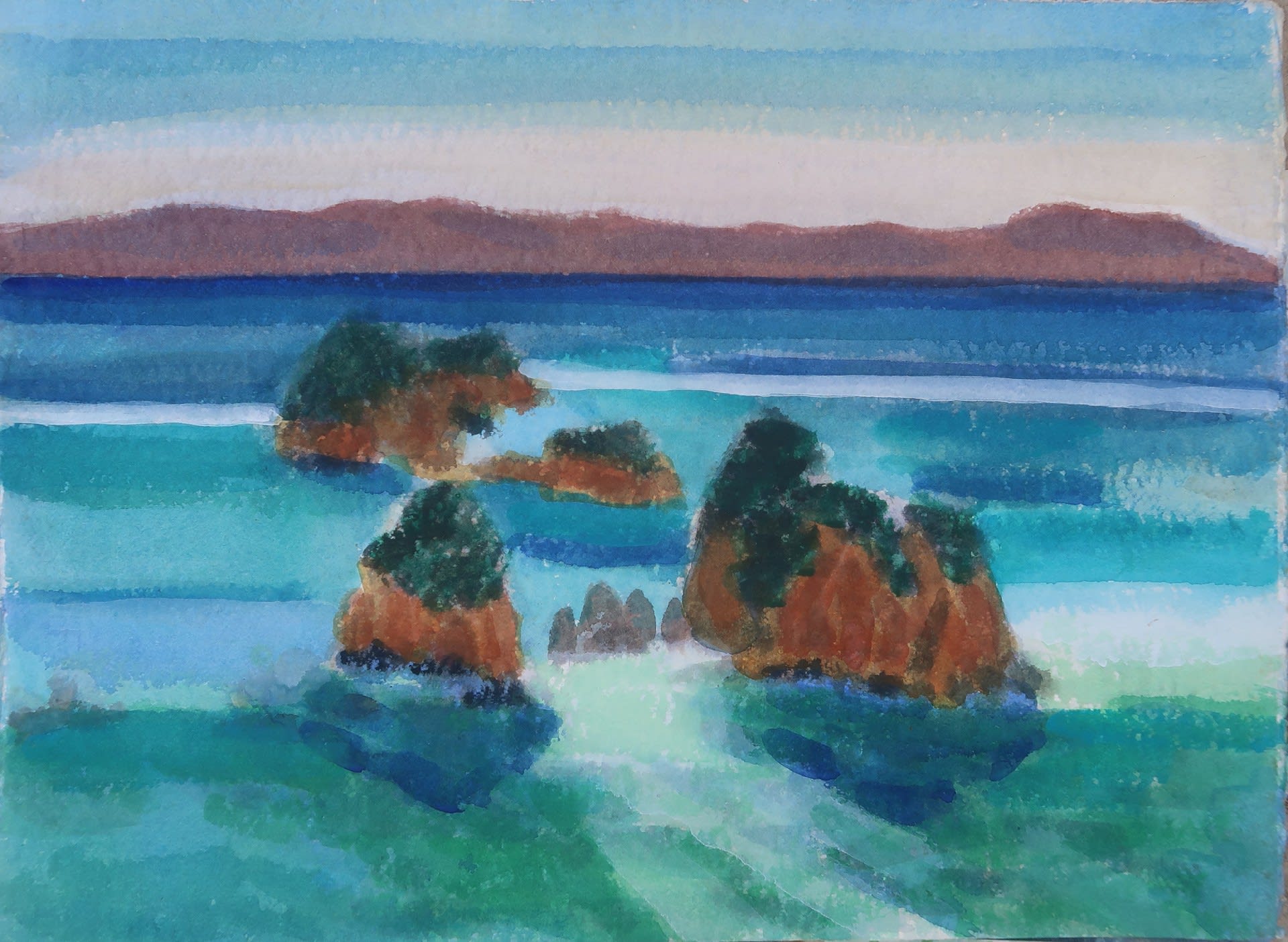

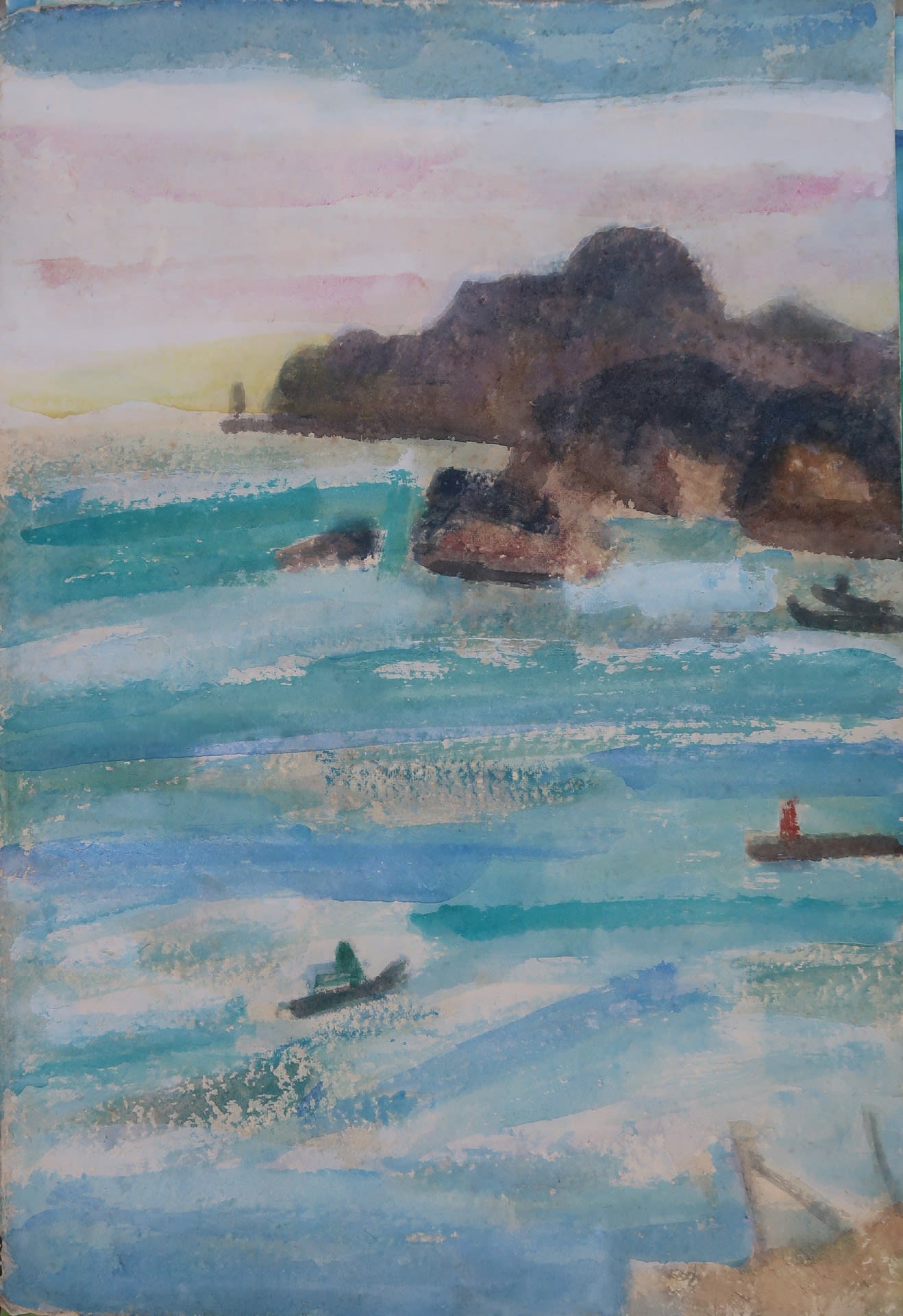

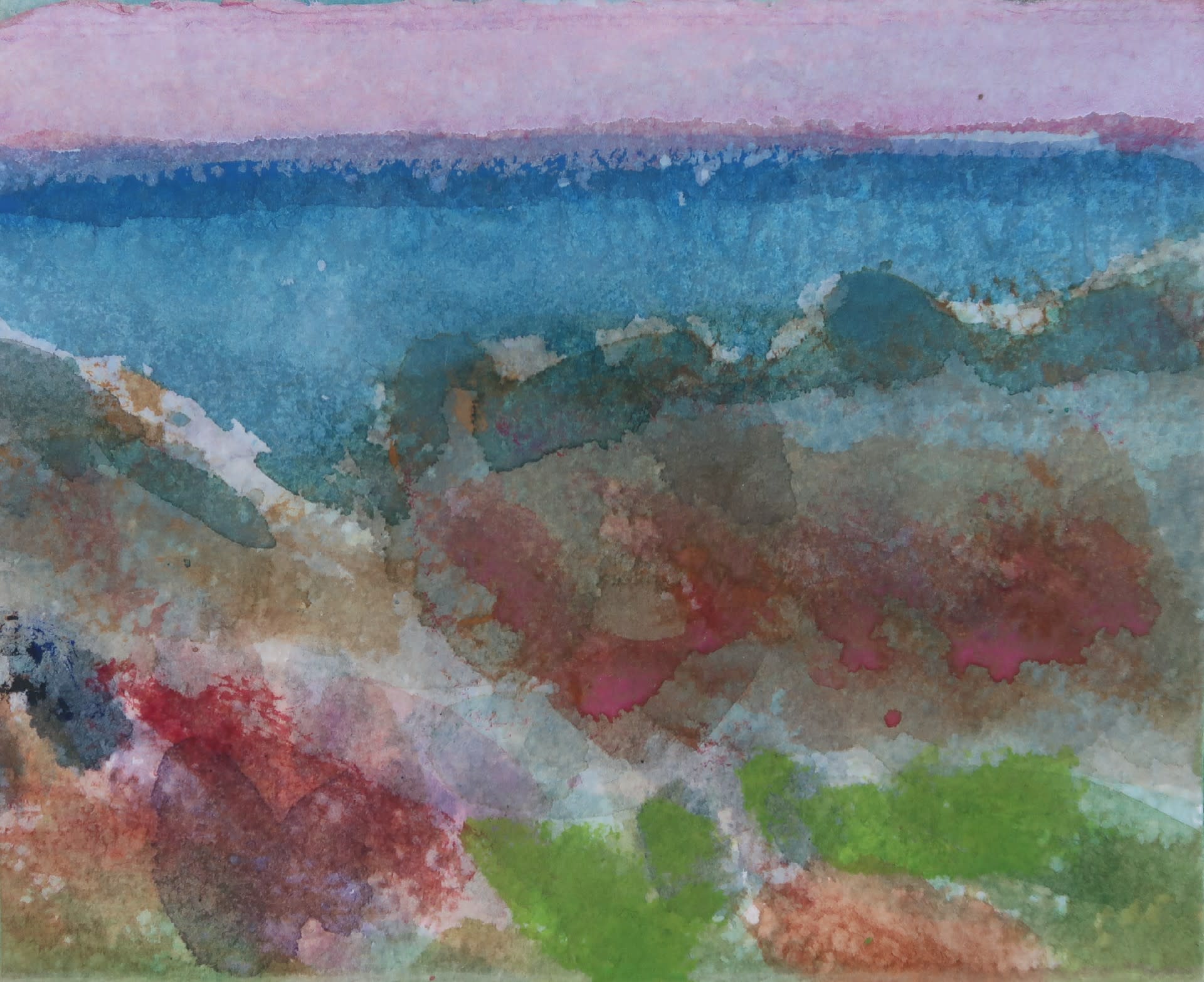

14 笹村 出 輝喜名さんの庭 中判全紙 光の庭 中判全紙 沖縄

15 佐瀬 芙美子 音楽Ⅰ 音楽Ⅱ 千葉

16 杉浦 カヨ子 夏の花 F20 秋の花 F20 千葉

17 関 とも子 とっくり湖散策 20 おそるおそる 20 奈良

18 瀧川 信介 雪来る、爺ヶ岳・鹿島槍10号大 五月.穂高 10号大 神奈川

19 西 凉子 ざぼん きざし 枯れる 10 千葉

20 疋田 利江 波の音 F20 千葉

21 平澤 薫 工場地帯の舟 P12横 神奈川

22 松田 憲一 青の景 F20 青のある景 515×728 神奈川

23 三橋 俊雄 風景 千葉

24 山下 美保子 春の風に乗ってⅠ F20 春の風に乗ってⅡ F20 千葉

25 山平 博子 夏樹 冬樹 北海道

26 米倉 三貴 記憶の中の未来 F20 新たな始まり F20 神奈川

27 渡辺 莞二 早苗の頃Ⅰ F15 早苗の頃Ⅱ F15 千葉

28 相川 恵美子 晩秋に朱いつるの実 グリーンの居場所 千葉

29 五十嵐 君枝 蒼日 25 福島

30 石井 博子 静物になった動物 F20 静物になった土 F15 千葉

31 井上 奈保子 夕暮れ 帰り道 東京

32 井上 るり子 春のおとずれ 思い出 神奈川

33 木村 文乃 波 S15 静寂 S15 千葉

34 杉山 昭 作品23−07 千葉

35 高橋 皐 熱海峠の見える風景 F10 千葉

36 伊達 賀代子 ささやかな日々Ⅰ ささやかな日々Ⅱ 埼玉

37 谷中 恵美子 小菊 いろいろ 小菊 いろいろ 千葉

38 はるき Dreessing M12 連ねる M1 千葉

39 菱沼 幸子 おもかげ めぐり来て… 埼玉

40 堀 美恵子 春 ハーモニー S20 愛知

41 真壁 良子 おにゆず P15 ホウライショウ P15 東京

白山市 市民工房「うるわし」 2023年4月26日(水)〜4月30日(日)

1 秋元 由美子 祭壇を整う女 F10 竹刻筒に薔薇 P20 千葉

2 淺田 ようこ 甘いかおり 京都

3 畔上 撫子 赤いバック F20 或る日の午後 52×67 東京

4 いとう ゆきこ アトリエⅠ F10 アトリエⅡ F10 埼玉

5 稲村 美保子 葉牡丹A 10 葉牡丹B 10 千葉

6 大原 裕行 十二単 100.3×48 穂 100.3×48 千葉

7 奥山 幸子 想いⅠ F20縦 爽やかⅠF6横 神奈川

8 金田 勝則 けあらしと白鳥 M20 流木 M20 北海道

9 北野 喜代美 窓辺の夕陽Ⅰ F15 窓辺の夕陽Ⅱ S30 石川

10 栗原 直子 レモン F6 縦 ベコニア 20変横 東京

11 小峰 千惠子 遊 F10 忘れもの F10 東京

12 昆野 朋代 春の出会い 古木の秋 埼玉

13 榊原 康之 秋から冬へ P20 浅春 P20 千葉

14 笹村 出 輝喜名さんの庭 中判全紙 光の庭 中判全紙 沖縄

15 佐瀬 芙美子 音楽Ⅰ 音楽Ⅱ 千葉

16 杉浦 カヨ子 夏の花 F20 秋の花 F20 千葉

17 関 とも子 とっくり湖散策 20 おそるおそる 20 奈良

18 瀧川 信介 雪来る、爺ヶ岳・鹿島槍10号大 五月.穂高 10号大 神奈川

19 西 凉子 ざぼん きざし 枯れる 10 千葉

20 疋田 利江 波の音 F20 千葉

21 平澤 薫 工場地帯の舟 P12横 神奈川

22 松田 憲一 青の景 F20 青のある景 515×728 神奈川

23 三橋 俊雄 風景 千葉

24 山下 美保子 春の風に乗ってⅠ F20 春の風に乗ってⅡ F20 千葉

25 山平 博子 夏樹 冬樹 北海道

26 米倉 三貴 記憶の中の未来 F20 新たな始まり F20 神奈川

27 渡辺 莞二 早苗の頃Ⅰ F15 早苗の頃Ⅱ F15 千葉

28 相川 恵美子 晩秋に朱いつるの実 グリーンの居場所 千葉

29 五十嵐 君枝 蒼日 25 福島

30 石井 博子 静物になった動物 F20 静物になった土 F15 千葉

31 井上 奈保子 夕暮れ 帰り道 東京

32 井上 るり子 春のおとずれ 思い出 神奈川

33 木村 文乃 波 S15 静寂 S15 千葉

34 杉山 昭 作品23−07 千葉

35 高橋 皐 熱海峠の見える風景 F10 千葉

36 伊達 賀代子 ささやかな日々Ⅰ ささやかな日々Ⅱ 埼玉

37 谷中 恵美子 小菊 いろいろ 小菊 いろいろ 千葉

38 はるき Dreessing M12 連ねる M1 千葉

39 菱沼 幸子 おもかげ めぐり来て… 埼玉

40 堀 美恵子 春 ハーモニー S20 愛知

41 真壁 良子 おにゆず P15 ホウライショウ P15 東京