写生に行く道具。

小田原に来た時にはできれば、甲府盆地に絵を描きに行きたいと考えている。子供の頃見た景色を確認したいという気持ちがある。大抵は記憶で絵を描いている。記憶に鮮明に残っているものが自分だと思うからだ。記憶は見たものではあるが、自分の脳が記録したものである。

一度記憶されたものも、忘れてゆくものが大半であるが、頭の中に景色によっては残っている。それはよほど印象が強かったものなのだろう。また、記憶に残るような特別な要因がそこにはあると思われる。その集積こそ自分という人間に繋がっているような気がしているのだ。

今回も篠窪を見に行った。見に行った篠窪は記憶の中の篠窪とは違う。当然違うのだが、もちろん同じだというところもある。この記憶と同じという事は、何かを意味している。時々確認することで、記憶の中に残っているものが絵に描けるような具体的な記憶になる。

ボナールは散歩に行くのが写生で、家に帰りすれ違った人を写生したそうだ。その絵を見た人が誰だかわかったという。ボナールは自分の家の絵が多いいのだが、奥さんが良く描かれている。奥さんが死んでから後にかかれたものが多い。ほとんどの絵が思い出して描いているという事になる。

見ているものを描くのではなく、見ることで沸き起こった感動の方を描く。確かにそうなのだが、感動したことが脳裏に残ってゆくという事になる。記憶が積み重なり、一枚の絵という形で画面に固まってくる。それは今見ている以上に、自分の奥底の眼が見ていることだと考えている。

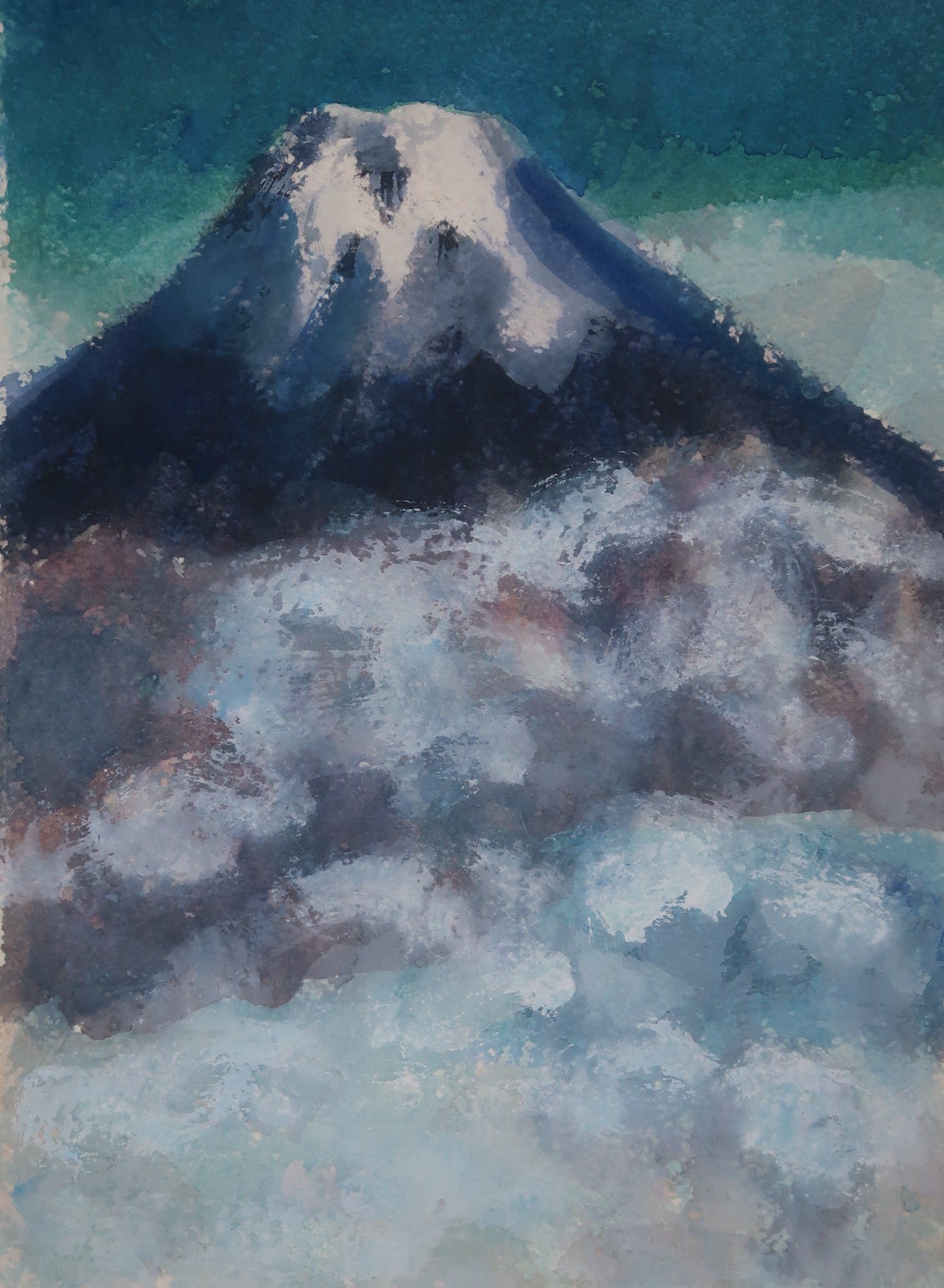

感動した雲がある。その雲は次に感動した雲と重なる。それが様々に重なりながら、私の雲になる。空は自由だから、どう描いてもいいのだが、この風景にはこの雲でなければならないというものがある。そう言っていいのかは微妙なことだが、今はそう思っている。

思い出して、例えば能登島を描きだした時、この雲だという雲を描く。能登島も記憶の中にあるのだが、雲も同じである。その雲は能登島で見たくもかもしれないが、石垣で今見ている雲かもしれない。空があり、海があり、そして島がある。私の能登島はまだ橋がかかっていない。

絵というものは自分を描くだと思っている。もちろん一般論ではない。私にとってはという事になるだが、絵で表現するのは自分である。私が絵を描くのは私の奥底まで進んでゆく道しるべのようなものだ。絵を描くという行為によって、自分を確認できないかと考えている。

道元禅師が只管打坐こそ自分に至る道だと示されたように、只管打画こそ自分の道だと考えている。絵を描くことで日々を確かに生きることが出来れば、それでいい。その為の方法が私の場合、記憶の写生画である。日本全国で何度も通った場所が私の頭の中にある。

篠窪、下田、今井浜、甲府盆地、安曇野、平戸、天草、阿蘇、瀬戸内、箱根、佐渡、鳥海山、御岳山、妙高山、雲ノ平、霧ヶ峰、更埴、数えだすと全国に数十の場所がある。逆言えば記憶の風景はそれだけの数なのかもしれない。

そこに共通しているのは、広がった空間である。その原点は生まれた藤垈の向昌院からの景色だ。それが美しいというようなものではなく、その空間感覚が、物を見るときの基本に置かれている。いわば絵の基準線である。そうならなければ収まったという感じがしない。

時々その場所に戻る必要がある。基準点の確認と修正である。それで何時も小田原に来ると、甲府盆地を描きに行く。もちろんその時は見ながら描くわけだが、見ながら描いていても、記憶の風景を描いているともいえる。坊ケ峰は今も麦畑でおおわれている。

甲府の街が隅の方にポツンとある。甲府盆地は水田が広がり、かつて湖だったという姿に見える。今の甲府盆地を見ながら、記憶をたどることになる。見て絵は描くのだが、見ていて見ていないともいえる。見た感動を描くのだが、感動は記憶の中に濃縮されている。

絵を見る者にしてもそうではないだろうか。松本俊介の都会の情景を見て、自分の記憶が反応しているような気がする。松本俊介の物語を、自分の物語として見ている。それで心のどこかに響いてくる。私が中川一政の絵に感動してしまうのもそういう事ではないか。

自分の記憶の集積で人の絵を見ている。それはゴッホでも、マチスでも同じことなのだが、最近だんだん日本の画家の絵が、染みてくる。それは日本に暮らす人間としての記憶の集積が、日本人の伝統文化のようなものに繋がって言るからなのではないかと思いだした。

マチス展を先日東京都美術館に見に行った。見て驚いたことに、マチスが以前よりわからなくなった。以前は知的に絵を考える人だと思っていたが、フランス的感性の絵に見えて仕方がなかった。もしそうだとすれば、デュフィ―などとどう違うのだろうか。

学生のことはマチスは近代絵画の結論だと思っていた。近代絵画はセザンヌで始まり、マチスで終わったと思っていた。知性的絵画である。マチスから始まれる私たちは幸せだと考えていた。マチスが作り上げた色彩論を使い、新しい絵画が出来ると考えていた。

ところがあれから、50年絵を描いて、マチスの次はなかったという事に気づかざる得ない。マチスから始まることが出来ることを幸せと思っていた、浅はかさが身に染みる。日本人は日本の文化の蓄積を思い起こすいがいない。それは絵画が終わろうとしている時代でも変わらない。

絵画は社会的なものではなくなり、個人的なものになる。個人的なものと言っても、マチス展に並ぶ凄い人の波を思うと、絵は違うものになった気がする。若い人が沢山マチスを見ていた。マチスは間違いなく、次の時代に繋がっている。たぶんそれはデザイン的な世界なのだろう。

マチスが作り上げた、色彩論的絵画は、大いに利用価値があるという事だろう。デザイナーにはマチスは不可欠だが、私がかつて見ていたマチスはそういうものではなかった。何故マチスならではの色面の組み合わせが美しいのか。それはAIでも分析できるような、論理性のあるものだ。曖昧さなどないから、共通のものとして今後も利用されることになる。

しかし絵画としての意味は、もう私にはマチスはあまり縁がないような気がした。これから描く私絵画は、記憶の風景画である。記憶の静物画である。それは社会的なものではないが、意味を通じ合える人も少数居るのかもしれない。

これからこの道を一筋に進めてみるつもりだ。そして、わずかでも前に進むように努力を続けてゆきたい。日々の一枚。昨日より今日こそましな絵を描く。そのつもりで何とか努力を続けたい。今日はまず花鳥山で絵を描く。