2013年4月17日(水) (続き)

昼食を終えて北へ。正面に念仏寺の大屋根が迫る。

近づくと、門前で「お墓参りの心得」を下げた大きな童僧の石像が迎えてくれる。境内

は広くはないが植栽はよく手入れされ、紅葉のようなモミジの若葉や八重桜が映える。

東に回り、念仏寺の墓地や柿畑の間を進む。東側一帯は前方後円墳の灯籠山古墳のよう

だが、墓地と柿畑なのでそうとは見えない。

次の小集落の五社神社のある十字路を東から南に回り込み、中山大塚古墳の北東にある

西殿塚古墳へ。

全長234mの前方後円墳で、第26代継体天皇の皇后・手白香(てしらか)皇女の衾

田(ふすまだ)陵とされるが、実際はもっと前の3世紀後半の造営とみられるという。

五社神社の十字路に戻り、次の萱生(かよう)町の集落に入った。古墳時代後期の前方

後円墳、西山塚古墳の東側を通過する。

その古墳の環濠の一部利用して環濠(かんごう)集落があり、家並みが水に影を映す。

環濠集落は大和の戦国乱世が生んだ自衛の集落で、用水を兼ねた濠の内部に竹やぶを植

え込んだというが、現在残っている環濠も家並みもわずかである。

萱生町集落の北端の交差点際から、北西間近に前方後円墳、波多子塚古墳の後円部が見

える。四世紀前半の築造と考えられるようだが農地になっていて、石垣が階段状に設けら

れていた。

その先に萱生町の大きな看板があり、「大和平野を一望できるスポット 特産物は刀根

早生柿とみかん」と記されていた。確かにこの辺りの標高は100m前後で、今日は霞ん

ではいるが大和平野の展望が広がる。

近くに「みちふく」という休み処がある、この日は休業日のようで、くさりが張られて

いた。

東側に広がる柿畑や新緑の山並みなどを眺め、木のイスとベンチのある休憩所前を通過

し、ナノハナの咲く竹ノ内町の集落へ。

新しいトイレと休憩施設があったので、ベンチでひと休みする。

ここにも集落を囲む環濠があったようだが、いまはほんの一部だけが残り、そうと知ら

ねば気づかずに通過してしまいそう。

次の乙木(おとぎ)集落南端に「せんぎりや」という無人販売の店があり、地元産の米

や野菜、果物などを販売している。おいしそうなかき餅があったのでひとつ求めた。

家並みの間の細い通りへ。集落の中心、十字路際のお宅のベニバナトキワマンサクが満

開だった。

集落を抜けると、大きなクスノキなど繁る夜都伎(やとぎ)神社の森が見えてきた。

昔から奈良春日神社と縁深く、明治維新まではハスのお供えを献供し、春日神社からは

社殿と鳥居を下げられるのが例だったと伝えられているという。

拝殿は珍しいわらぶきだが、かなり傷んでいる。本殿は春日造りの社殿が大小4つ並ん

でいた。

神社の西を回って行くと、北に東乗鞍古墳が見えてきた。古墳の東を進んでT字路に合

し、東側山麓の園原町の小集落に入る。

山麓を北へ緩やかに上がって天理観光農園の建物↑に入り、「峠の茶屋」と呼ぶ休み処

で休憩して、絞りたての生ジュースを味わう。

庭にはベニバナトキワマンサクが数本満開。この花は近くの民家にも何か所かで咲いて

いた。建物の横にはシロヤマブキも花を見せている。

少ない家並みが途切れ、石畳を少し上がって峠となり、柿畑の間を下る。ため池のそば

に「永久寺跡」の説明板が立っていた。

寺は永久年間(1133~7)に建立され、これから訪ねる石上(いそのかみ)神宮の

神宮寺として盛時には大伽藍(だいがらん)が並んでいたが、明治の廃仏毀釈(はいぶつ

きしゃく)で廃寺となり、いまは池を残すだけという。

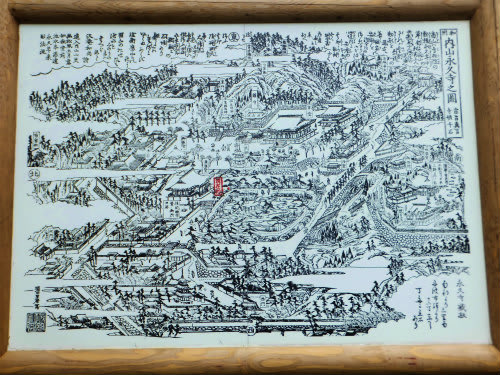

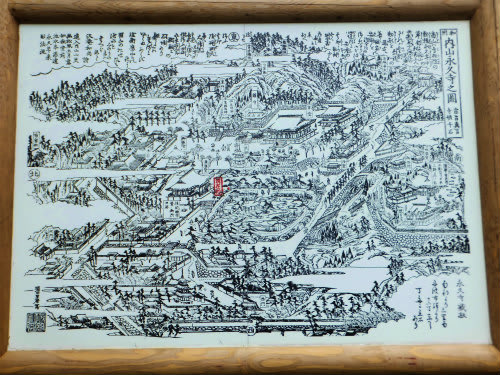

当時の絵図も並んでいたが、広い境内に多くの堂塔が並ぶ様子は、池と山林だけの現在

地では全く想像できない。

南北朝時代、後醍醐天皇が吉野遷幸の時に立ち寄った地とされる「萱野御所跡」碑もあ

り、池の北端には、当時永久寺を訪ねた芭蕉の句碑が立っていた。

国道25号天理トンネルの西側で国道の下をくぐり、静かなたたずまいの池の横を進み、

うっそうたる石上神宮境内の森に入る。

鏡池の角で西からの参道に合し、神の使いとされる鶏の遊ぶ参道を上がる。

国重文の楼門を入って、国宝、檜皮葺(ひわだぶき)屋根の拝殿に参拝する。

石上神宮は日本最古の神社で、神武天皇が即位した時に宮中に祭られ、崇神天皇7年に

ここへ移されたという。

楼門横の回廊には、奉納された清酒の樽が並び、南北朝時代の応安2(1369)年銘

の松製の鎧櫃(よろいびつ)や古い自衛消防ポンプも置かれ、寺跡でも見た「内山永久寺

之図」も掲示されていた。

楼門を出て南側高みには、国宝で廃寺となった永久寺から移設した出雲建雄神社の拝殿

↓や、天神社、摂社拝殿などが並び、その一角から拝殿後ろの本殿屋根も望まれる。

山の辺の道はこの先北へ、奈良市内まで続くが、多くの人が歩くのは、昨日から歩いた

桜井駅からここ石上神宮までである。

昨日は多くの神社を訪ね今日はたくさんの古墳を巡り、いにしえの奈良の歴史を再認識

し、新緑あふれる山並みや、春の花を眺めながらの静かな里道歩きを楽しむことが出来た。

道標や説明板も多く休憩所やトイレも適度にあり、車を気にせずに歩ける、ほかでは得

られぬ道筋だった。沿道には数多くの無人販売所もあり、ゴミも無く、歩く人のマナーの

良さも感じられた。

欲を言えば、途中の波多子塚古墳の説明板のところで会った、東大阪市の元消防署職員

の方が言われた、30年前とはすっかり変わってしまったと嘆いていた当時の、この地方

特有の民家の並ぶ里道を歩いてみたいことだった。

参道を下って車道に出て、北進して国道25号に入ると、天理教本部周辺の大きな建物

群が見えてきた。布留川の橋の先で、西に直進して天理駅に向かう道に入る。

明日の天理教教祖祭を控え、全国各地の教会のはっぴを着た信者が行き来し、たくさん

ののぼりやちょうちんの並ぶ天理教本部前を通過する。

長いアーケードの続く天理本通に入り、参拝者用の土産物店などをのぞきながら進み、

17時25分にJR桜井線の天理駅に着いた。

(天気 曇後晴、距離 12㎞、地図(1/2.5万) 桜井、大和郡山、歩行地 桜井市、

天理市、歩数 23,900、累積標高差 上り 約260m、下り 約270m)

徒歩の旅 ブログランキングへ

徒歩の旅 ブログランキングへ

にほんブログ村

にほんブログ村

昼食を終えて北へ。正面に念仏寺の大屋根が迫る。

近づくと、門前で「お墓参りの心得」を下げた大きな童僧の石像が迎えてくれる。境内

は広くはないが植栽はよく手入れされ、紅葉のようなモミジの若葉や八重桜が映える。

東に回り、念仏寺の墓地や柿畑の間を進む。東側一帯は前方後円墳の灯籠山古墳のよう

だが、墓地と柿畑なのでそうとは見えない。

次の小集落の五社神社のある十字路を東から南に回り込み、中山大塚古墳の北東にある

西殿塚古墳へ。

全長234mの前方後円墳で、第26代継体天皇の皇后・手白香(てしらか)皇女の衾

田(ふすまだ)陵とされるが、実際はもっと前の3世紀後半の造営とみられるという。

五社神社の十字路に戻り、次の萱生(かよう)町の集落に入った。古墳時代後期の前方

後円墳、西山塚古墳の東側を通過する。

その古墳の環濠の一部利用して環濠(かんごう)集落があり、家並みが水に影を映す。

環濠集落は大和の戦国乱世が生んだ自衛の集落で、用水を兼ねた濠の内部に竹やぶを植

え込んだというが、現在残っている環濠も家並みもわずかである。

萱生町集落の北端の交差点際から、北西間近に前方後円墳、波多子塚古墳の後円部が見

える。四世紀前半の築造と考えられるようだが農地になっていて、石垣が階段状に設けら

れていた。

その先に萱生町の大きな看板があり、「大和平野を一望できるスポット 特産物は刀根

早生柿とみかん」と記されていた。確かにこの辺りの標高は100m前後で、今日は霞ん

ではいるが大和平野の展望が広がる。

近くに「みちふく」という休み処がある、この日は休業日のようで、くさりが張られて

いた。

東側に広がる柿畑や新緑の山並みなどを眺め、木のイスとベンチのある休憩所前を通過

し、ナノハナの咲く竹ノ内町の集落へ。

新しいトイレと休憩施設があったので、ベンチでひと休みする。

ここにも集落を囲む環濠があったようだが、いまはほんの一部だけが残り、そうと知ら

ねば気づかずに通過してしまいそう。

次の乙木(おとぎ)集落南端に「せんぎりや」という無人販売の店があり、地元産の米

や野菜、果物などを販売している。おいしそうなかき餅があったのでひとつ求めた。

家並みの間の細い通りへ。集落の中心、十字路際のお宅のベニバナトキワマンサクが満

開だった。

集落を抜けると、大きなクスノキなど繁る夜都伎(やとぎ)神社の森が見えてきた。

昔から奈良春日神社と縁深く、明治維新まではハスのお供えを献供し、春日神社からは

社殿と鳥居を下げられるのが例だったと伝えられているという。

拝殿は珍しいわらぶきだが、かなり傷んでいる。本殿は春日造りの社殿が大小4つ並ん

でいた。

神社の西を回って行くと、北に東乗鞍古墳が見えてきた。古墳の東を進んでT字路に合

し、東側山麓の園原町の小集落に入る。

山麓を北へ緩やかに上がって天理観光農園の建物↑に入り、「峠の茶屋」と呼ぶ休み処

で休憩して、絞りたての生ジュースを味わう。

庭にはベニバナトキワマンサクが数本満開。この花は近くの民家にも何か所かで咲いて

いた。建物の横にはシロヤマブキも花を見せている。

少ない家並みが途切れ、石畳を少し上がって峠となり、柿畑の間を下る。ため池のそば

に「永久寺跡」の説明板が立っていた。

寺は永久年間(1133~7)に建立され、これから訪ねる石上(いそのかみ)神宮の

神宮寺として盛時には大伽藍(だいがらん)が並んでいたが、明治の廃仏毀釈(はいぶつ

きしゃく)で廃寺となり、いまは池を残すだけという。

当時の絵図も並んでいたが、広い境内に多くの堂塔が並ぶ様子は、池と山林だけの現在

地では全く想像できない。

南北朝時代、後醍醐天皇が吉野遷幸の時に立ち寄った地とされる「萱野御所跡」碑もあ

り、池の北端には、当時永久寺を訪ねた芭蕉の句碑が立っていた。

国道25号天理トンネルの西側で国道の下をくぐり、静かなたたずまいの池の横を進み、

うっそうたる石上神宮境内の森に入る。

鏡池の角で西からの参道に合し、神の使いとされる鶏の遊ぶ参道を上がる。

国重文の楼門を入って、国宝、檜皮葺(ひわだぶき)屋根の拝殿に参拝する。

石上神宮は日本最古の神社で、神武天皇が即位した時に宮中に祭られ、崇神天皇7年に

ここへ移されたという。

楼門横の回廊には、奉納された清酒の樽が並び、南北朝時代の応安2(1369)年銘

の松製の鎧櫃(よろいびつ)や古い自衛消防ポンプも置かれ、寺跡でも見た「内山永久寺

之図」も掲示されていた。

楼門を出て南側高みには、国宝で廃寺となった永久寺から移設した出雲建雄神社の拝殿

↓や、天神社、摂社拝殿などが並び、その一角から拝殿後ろの本殿屋根も望まれる。

山の辺の道はこの先北へ、奈良市内まで続くが、多くの人が歩くのは、昨日から歩いた

桜井駅からここ石上神宮までである。

昨日は多くの神社を訪ね今日はたくさんの古墳を巡り、いにしえの奈良の歴史を再認識

し、新緑あふれる山並みや、春の花を眺めながらの静かな里道歩きを楽しむことが出来た。

道標や説明板も多く休憩所やトイレも適度にあり、車を気にせずに歩ける、ほかでは得

られぬ道筋だった。沿道には数多くの無人販売所もあり、ゴミも無く、歩く人のマナーの

良さも感じられた。

欲を言えば、途中の波多子塚古墳の説明板のところで会った、東大阪市の元消防署職員

の方が言われた、30年前とはすっかり変わってしまったと嘆いていた当時の、この地方

特有の民家の並ぶ里道を歩いてみたいことだった。

参道を下って車道に出て、北進して国道25号に入ると、天理教本部周辺の大きな建物

群が見えてきた。布留川の橋の先で、西に直進して天理駅に向かう道に入る。

明日の天理教教祖祭を控え、全国各地の教会のはっぴを着た信者が行き来し、たくさん

ののぼりやちょうちんの並ぶ天理教本部前を通過する。

長いアーケードの続く天理本通に入り、参拝者用の土産物店などをのぞきながら進み、

17時25分にJR桜井線の天理駅に着いた。

(天気 曇後晴、距離 12㎞、地図(1/2.5万) 桜井、大和郡山、歩行地 桜井市、

天理市、歩数 23,900、累積標高差 上り 約260m、下り 約270m)