2015年5月2日(土)

東京・日本橋の三越日本橋本店で5月6日(水)まで開催されている「今森光彦 自然と

暮らす切り紙の世界展」に出かけました。

この展覧会の招待券を、カントリーウオークグループのメンバー、Kさんからいただい

たのが、出かけたきっかけです。

今森光彦さんは大学卒業後、独学で写真を学ばれ、1980年からフリーランスの写真

家になり、琵琶湖を望む田園にアトリエを構え、自然と人との関わりを「里山」という概

念で追う一方、世界各国を訪ね、熱帯雨林から砂漠まで生物の生態を追求され、広く世界

の辺境を取材し続けておられます。

著作としては「里山物語」(新潮社)、「萌木の国」(世界文化社)、「世界昆虫記」(福

音館書店)、「里山を歩こう」(岩波書店)、「わたしの庭」(クレヨンハウス)など多数あ

り、今回の展覧会関連のペーパーカット作品集としては「魔法のはさみ」(クレヴァス)、

「むしのあいうえお」(童心社)などがあるようです。

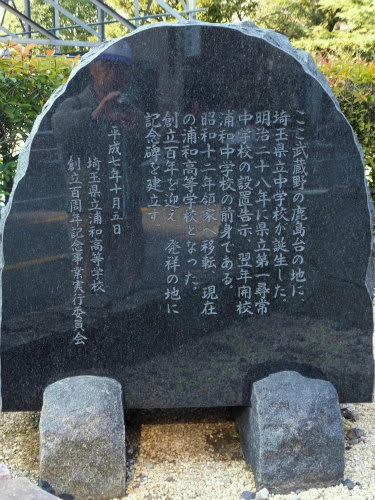

会場の三越日本橋本店

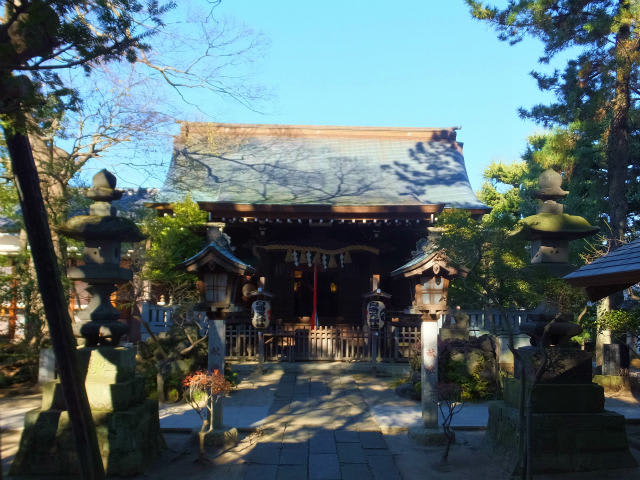

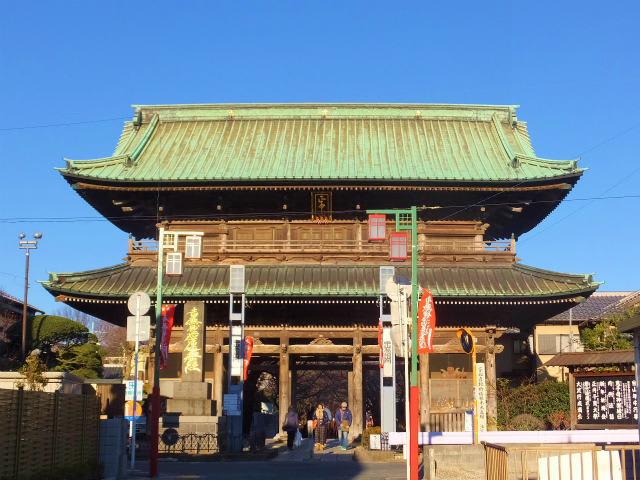

来週の5月9日(土)と10日(日)は、遷座400年記念の神田祭のようで、関連のちょ

うちんなどがたくさん飾られていました。

ライオン口の上にもちょうちんが。

壁面の真ん中には、今森さんの切り紙の世界展ののぼりも…。

会場は、新館の7階ギャラリーです。

会場入口

展覧会は、第1部 出会いの喜び、第2部 アトリエの庭から、第3章 遊びから生まれる

もの、第4章 愛しい生きものたち、の4つのパートで構成されていました。

会場内は撮影禁止なので、例によりこの催しのリーフレットから切り出した、ほんの一

部の作品を紹介します。

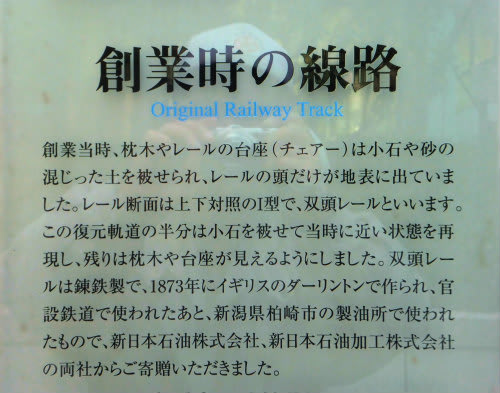

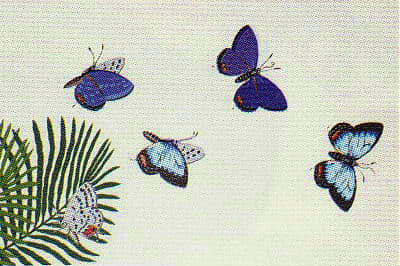

第1章 出会いの喜びのコーナーの作品「ソテツシジミ」

「アカオビスズメ」

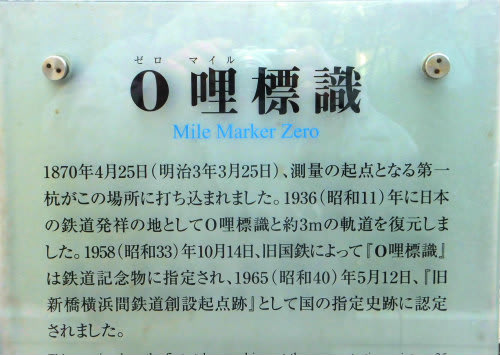

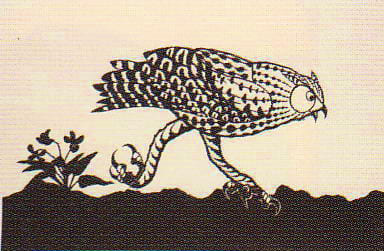

「走るワシミミズク」

「オナガガモ」

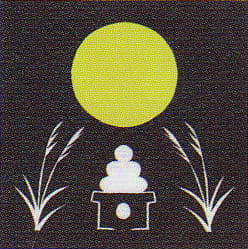

第3章 遊びから生まれるもののコーナーの「お月見」

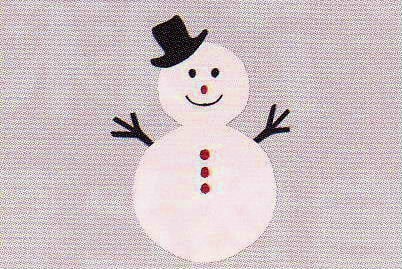

「雪だるま」

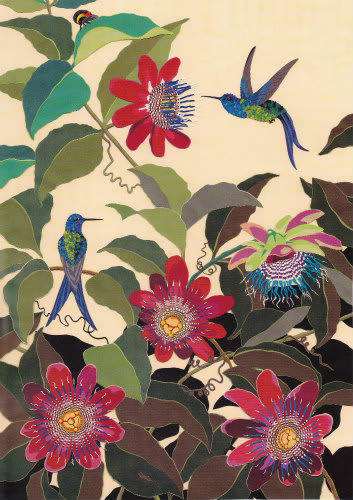

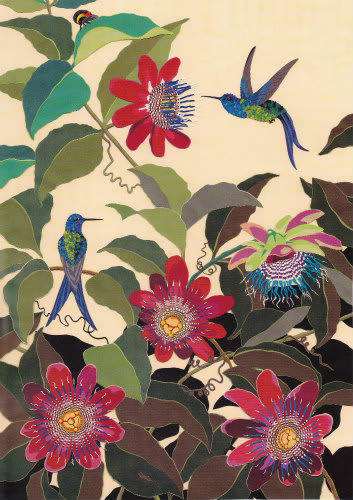

ポスターやリーフレットにも使われている、切り紙歳時記作品のひとつ「ハチドリとトケイソウ」

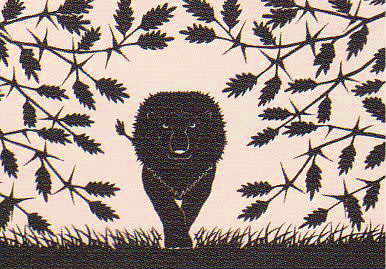

第4章 愛しいいきものたちのコーナーの「刺の森のライオン」

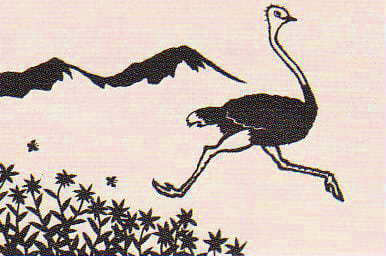

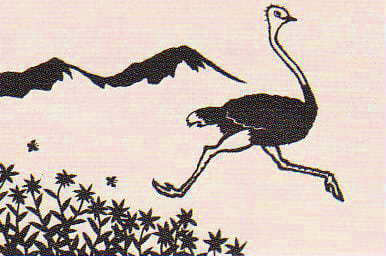

「走るダチョウ」

「パンダの親子」

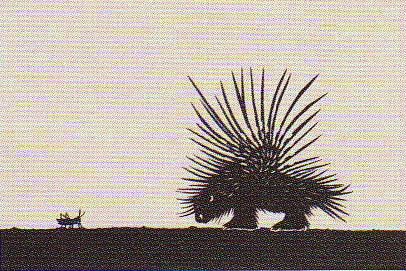

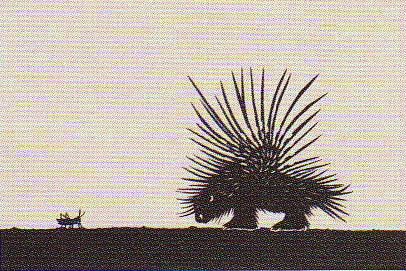

「ヤマアラシとパッタ」

観覧中、メインの第3章のコーナーに来たときに13時からのギャラリートークの時間

になり、今森さんから、小学生のときに切り紙に夢中になり昆虫や鳥などの切り紙に熱中

したのを、ここ20年来再び熱中してこれら作品を生み出したこと、作品のすべては大き

めのはさみで切り出していること、

さらに、琵琶湖湖畔の森を買い取り針葉樹林から広葉樹林に変えて現在のアトリエを作

った経過、里山や熱帯雨林での撮影のこと、切り紙の材料の用紙の選定や色の重ね方、里

山への思いや地元の人の里山に対する意識の変化、動物など動きのあるものの一瞬の姿を

知る手段として、ハイビジョン映像より鮮明な4K映像をコマ撮りで見て確かめるのが有

効だということなど、幅広い話題で話されました。

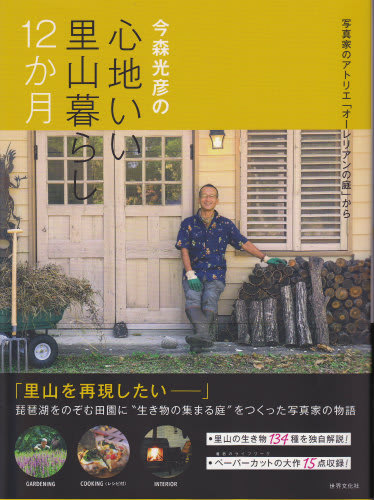

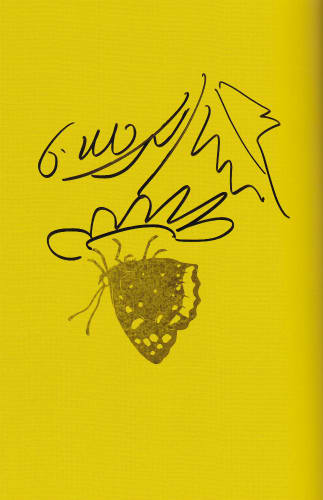

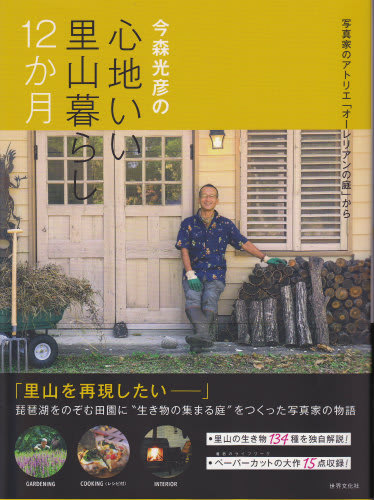

残りの展示も見た後、作品集などを直売しているショップをのぞき、「心地よい里山暮

らし12か月」を購入してからサイン会の列に並んでサインをいただき、写真も撮らして

もらいました。

今森さんの里山などの素晴らしい写真は、何度も観覧しており、NHKテレビでの里山

関連番組などもいつも見ていましたが、切り紙の作品は昨年だったか銀座のノエビアビル

での30点ほどの作品を見ただけでした。

今回の展覧会では、予想以上にたくさんの作品が見られ、立体的な作品とか、何色も色

を重ねた大判のカラー作品なども数多く、また単色でも動物の表情や仕草などを切り出し

たほのぼのとした作品や、ユーモアあふれる作品もあり、今森さんの動物などの確かな観

察眼、作品化するための切り紙のワザ、作品化される感性の素晴らしさなどを改めて実感

し、同行した連れ合いともども感動しました。

ゆっくり見たので会場を出たのは14時を過ぎとなり、近くの島根料理の店「主水(も

んど)・日本橋店」で、一昨日同様に遅い昼食をしました。

注文した「焼鯖がいな丼」(1,000円)

食事を終えたらもう15時を過ぎたので、ほかに回るのは止めて帰ることにして三越本

店から地階に下り、東京メトロ半蔵門線の三越前駅に向かいました。

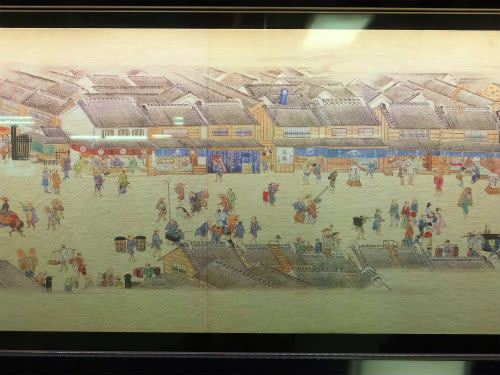

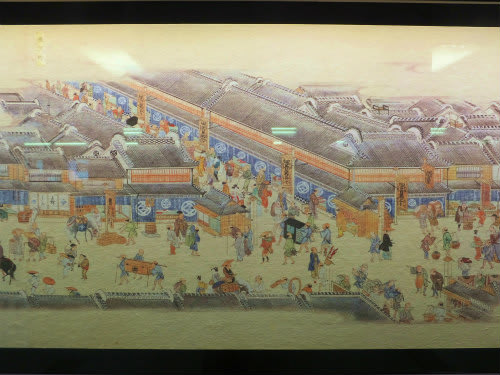

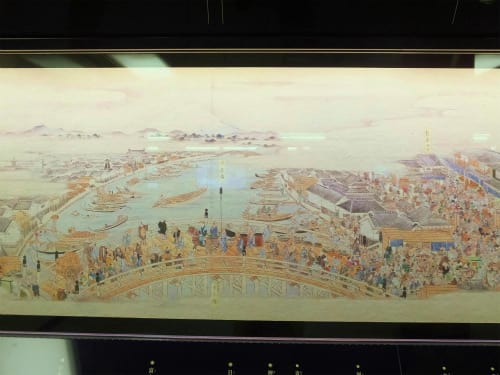

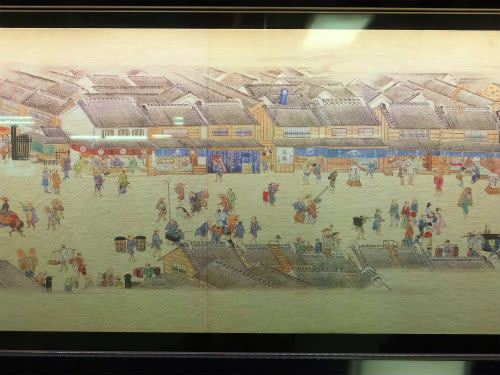

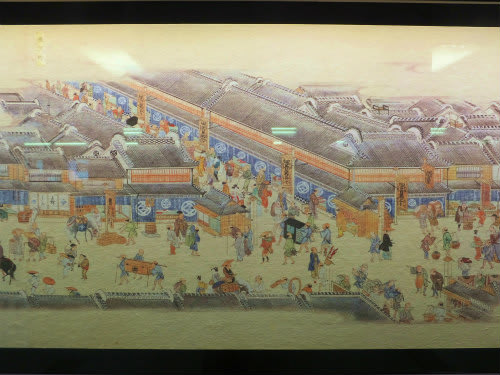

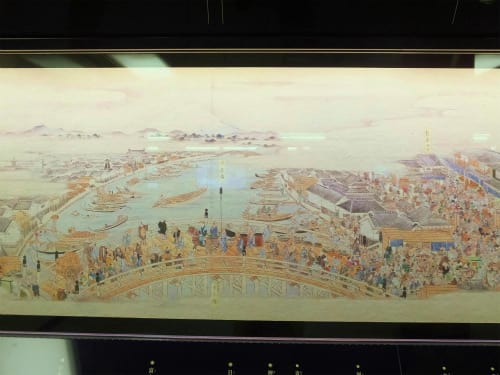

三越の地階壁面には、『熈代勝覧(きだいしょうらん)』と呼ぶ長い絵巻物の模写らし

いのが展示されています。

『熈代勝覧』は、文化2年(1805)のお江戸日本橋を描いた絵巻で、作者は不明のよ

う。縦43.7㎝、横12m32cmに及ぶ長大な絵巻で、日本橋通に連なる問屋街とそこ

を行き交う人物が克明に描かれています。

この絵巻は1999年にドイツで発見され、文化文政期の江戸の文化を知る上で貴重な

史料として注目されました。

描かれた地域は、日本橋川に架かる日本橋から竜閑川に架かる神田今川橋までの南北約

7町(764m)を東から俯瞰したもので、現在の中央通りに当たるこの通りは、当時

「通町」と呼ばれたようです。

東京メトロ半蔵門線の三越前駅から乗り、次の大手町駅で丸ノ内線に乗り換え、池袋駅

に向かいました。

関東地方 ブログランキングへ

関東地方 ブログランキングへ

にほんブログ村

にほんブログ村

東京・日本橋の三越日本橋本店で5月6日(水)まで開催されている「今森光彦 自然と

暮らす切り紙の世界展」に出かけました。

この展覧会の招待券を、カントリーウオークグループのメンバー、Kさんからいただい

たのが、出かけたきっかけです。

今森光彦さんは大学卒業後、独学で写真を学ばれ、1980年からフリーランスの写真

家になり、琵琶湖を望む田園にアトリエを構え、自然と人との関わりを「里山」という概

念で追う一方、世界各国を訪ね、熱帯雨林から砂漠まで生物の生態を追求され、広く世界

の辺境を取材し続けておられます。

著作としては「里山物語」(新潮社)、「萌木の国」(世界文化社)、「世界昆虫記」(福

音館書店)、「里山を歩こう」(岩波書店)、「わたしの庭」(クレヨンハウス)など多数あ

り、今回の展覧会関連のペーパーカット作品集としては「魔法のはさみ」(クレヴァス)、

「むしのあいうえお」(童心社)などがあるようです。

会場の三越日本橋本店

来週の5月9日(土)と10日(日)は、遷座400年記念の神田祭のようで、関連のちょ

うちんなどがたくさん飾られていました。

ライオン口の上にもちょうちんが。

壁面の真ん中には、今森さんの切り紙の世界展ののぼりも…。

会場は、新館の7階ギャラリーです。

会場入口

展覧会は、第1部 出会いの喜び、第2部 アトリエの庭から、第3章 遊びから生まれる

もの、第4章 愛しい生きものたち、の4つのパートで構成されていました。

会場内は撮影禁止なので、例によりこの催しのリーフレットから切り出した、ほんの一

部の作品を紹介します。

第1章 出会いの喜びのコーナーの作品「ソテツシジミ」

「アカオビスズメ」

「走るワシミミズク」

「オナガガモ」

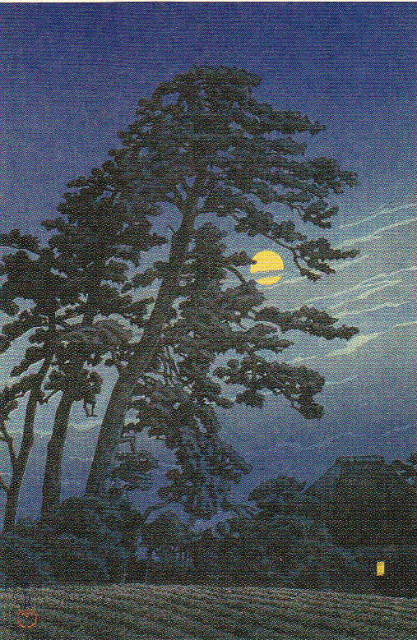

第3章 遊びから生まれるもののコーナーの「お月見」

「雪だるま」

ポスターやリーフレットにも使われている、切り紙歳時記作品のひとつ「ハチドリとトケイソウ」

第4章 愛しいいきものたちのコーナーの「刺の森のライオン」

「走るダチョウ」

「パンダの親子」

「ヤマアラシとパッタ」

観覧中、メインの第3章のコーナーに来たときに13時からのギャラリートークの時間

になり、今森さんから、小学生のときに切り紙に夢中になり昆虫や鳥などの切り紙に熱中

したのを、ここ20年来再び熱中してこれら作品を生み出したこと、作品のすべては大き

めのはさみで切り出していること、

さらに、琵琶湖湖畔の森を買い取り針葉樹林から広葉樹林に変えて現在のアトリエを作

った経過、里山や熱帯雨林での撮影のこと、切り紙の材料の用紙の選定や色の重ね方、里

山への思いや地元の人の里山に対する意識の変化、動物など動きのあるものの一瞬の姿を

知る手段として、ハイビジョン映像より鮮明な4K映像をコマ撮りで見て確かめるのが有

効だということなど、幅広い話題で話されました。

残りの展示も見た後、作品集などを直売しているショップをのぞき、「心地よい里山暮

らし12か月」を購入してからサイン会の列に並んでサインをいただき、写真も撮らして

もらいました。

今森さんの里山などの素晴らしい写真は、何度も観覧しており、NHKテレビでの里山

関連番組などもいつも見ていましたが、切り紙の作品は昨年だったか銀座のノエビアビル

での30点ほどの作品を見ただけでした。

今回の展覧会では、予想以上にたくさんの作品が見られ、立体的な作品とか、何色も色

を重ねた大判のカラー作品なども数多く、また単色でも動物の表情や仕草などを切り出し

たほのぼのとした作品や、ユーモアあふれる作品もあり、今森さんの動物などの確かな観

察眼、作品化するための切り紙のワザ、作品化される感性の素晴らしさなどを改めて実感

し、同行した連れ合いともども感動しました。

ゆっくり見たので会場を出たのは14時を過ぎとなり、近くの島根料理の店「主水(も

んど)・日本橋店」で、一昨日同様に遅い昼食をしました。

注文した「焼鯖がいな丼」(1,000円)

食事を終えたらもう15時を過ぎたので、ほかに回るのは止めて帰ることにして三越本

店から地階に下り、東京メトロ半蔵門線の三越前駅に向かいました。

三越の地階壁面には、『熈代勝覧(きだいしょうらん)』と呼ぶ長い絵巻物の模写らし

いのが展示されています。

『熈代勝覧』は、文化2年(1805)のお江戸日本橋を描いた絵巻で、作者は不明のよ

う。縦43.7㎝、横12m32cmに及ぶ長大な絵巻で、日本橋通に連なる問屋街とそこ

を行き交う人物が克明に描かれています。

この絵巻は1999年にドイツで発見され、文化文政期の江戸の文化を知る上で貴重な

史料として注目されました。

描かれた地域は、日本橋川に架かる日本橋から竜閑川に架かる神田今川橋までの南北約

7町(764m)を東から俯瞰したもので、現在の中央通りに当たるこの通りは、当時

「通町」と呼ばれたようです。

東京メトロ半蔵門線の三越前駅から乗り、次の大手町駅で丸ノ内線に乗り換え、池袋駅

に向かいました。