あちこちを歩いて、見たこと、聞いたこと、知ったこと、感じたことなどを…

2017年3月19日(日)

彼岸入りして2日目の今日は、「続カタツムリ歩行」の例会に参加した。集合は新京成

電鉄の常盤平(ときわだいら)駅。駅前のコンビニで弁当を求め、10時ちょうどに東口

を出た。

駅周辺の常盤平一丁目を東北に抜けて、最初は参道がクスノキの大木に覆われた金ヶ作

(かねがさく)熊野神社へ。

金ヶ作は、もと武州川越藩の郷士石川家5代目彦次右ヱ衛門が、当地の新田開発の元締

めとして天明2年(1782)に入植したが、翌年の浅間山噴火による降灰で田畑が大被

害を受けたため、氏神様として紀州熊野本宮の御魂を拝受してここに熊野神社を創立した

とのこと。現在の社殿は平成9年(1997)の再建のよう。

その左手背後には、以前の本殿らしいのが残っていた。

境内には熊野本宮のご神木であるナギの木が移植されていて、参拝者はナギの葉をそっ

と懐に入れて帰るのが常だったという。ここで、今年初めてのウグイスのさえずりを聞く。

少し東へ回ると、屋敷林を背後にした古くからの農村風景が残り、畑にはスイセンが咲

き、屋敷のコブシがかなり開花している。

すぐ先が、南側に広い樹林を残す祖光院で、樹林を背にして松戸史跡七福神の恵比寿天

と大黑天が祭られていた。

祖光院は曹洞宗の寺で、熊野神社と同様、川越から入植した石川家により文政8年

(1825)に創建されたとのこと。

樹林横のヒカンザクラが見頃で、庫裡(くり)の前の紅白のボケも開花し始めていた。

東に延びる参道には、弘化4年(1847)造立の青面金剛塔が2基並んでいた。

寺の東側を南北に走る県道57号の東側一帯は「金ヶ作自然公園」で、豊富な樹林が残

されている。

だがここには、あの東日本大震災による東京電力福島原発の爆発による放射能で除染さ

れた土が何か所も埋設されているようで、埋設後に測定した放射線量測定値を示す一覧表

が掲示されていた。

公園の東北端の交差点を西進すると、北側の広い畑の向こうに豊富な平地林が残ってい

る。畑の一隅では、大きなハクモクレンが開花し始めていた。

その樹林の中心部に、大きな住宅が見えたので門前まで行ってみた。先着していたKさ

んによると、ここがこの地一帯を開拓した石川家とのこと。どうりで広い敷地のりっぱな

屋敷だったのだ。

屋敷の外の白梅がまだ満開の花を残し、そばの花壇にはパンジーが咲き競う。

門前から延びる道路際には、畑の堆肥に使うらしい落葉が集積されていた。

西進する道路の南側にもヒノキやケヤキなどの豊富な樹林が残っている。「囲いやまの

森」と呼ばれ、松戸市の保護地区に指定されていて、南北200m、東西100mの約2

㏊あり、ウグイスやコジュケイ、コゲラ、シジュウカラなど野鳥も豊富なよう。

この森では里山ボランティアが、こどもたちの自然観察や森体験などの活動をしている

という。説明板を見ていたら、ウグイスのさえずりが始まる。そういえば、最初に訪ねた

熊野神社の北側なのだ。

すぐ先には自家野菜の販売所があり、新鮮なダイコンやカラシナ、ミカン類などを販売

していた。

交通量の多い県道51号を横断し、その先の点在する住宅と畑の間の細道を南西に進む。

大きなハクモクレンがかなり開花し、そばの牧場では3頭のポニーが遊んでいた。

T字路に出て広い通りを北西へ。西側一帯は新しい大きな建物の千葉西総合病院である。

相対する天真寺の本堂は近代的な造り。法事中なのと樹木など少ないのですぐに去る。

境内の早咲きの若桜が見頃になっていた。

隣接した奥の方に、集合住宅だろうか「パークヴィラ陽春館」と呼ぶ大きな建物が見え、

その入口付近に何本かのミモザがいっぱいの花を競っていた。

すぐ先で高木小の東側を北に抜けると、スギやカシに囲まれた参道の上に八坂神社が祭

られている。

狭い境内の左手には、八幡、稲荷、山、天、大杉、愛宕、疱瘡(ほうそう)の各神社が、

2枚の石碑に文字で刻まれ祭られていた。

次の交差点の手前には、自由宗教 一神会の大きな社殿が見えたが、信徒以外は入場禁止

になっていたので、入口から眺めるに留める。

そばの消防訓練センター西側の細道を南進して、広い敷地の「21世紀の森と広場」に北

口から入る。

1993年に開園した「自然尊重型都市公園」で、千駄堀(せんだぼり)地区に残る貴

重な自然を生かした50㏊以上の敷地は、自然、文化、レクリェーションの三つのテーマ

で整備されているという。

樹林の間を南東に進み、バーベキューなどで賑わう「こもれ陽の森」の横をV字状に折

り返す。

広葉樹林を緩やかに下り、公園の中心部を南北に走る広い道路の「森の橋」の下

を西側に抜けた。

湿地帯の先に大きな千駄堀池が広がり、周囲を豊富な樹林に囲まれている。

池の南側の野外演奏会場では、10時から15時まで「和太鼓の公演」が開催されてい

て、たくさんの観客が暖かい日差しを浴びて演奏を楽しんでいた。

正午が近いので演奏は聞くのは少しだけにして、さらに南に回り南口から公園を出た。

JR武蔵野線の東側、千駄堀集落の台地下の住宅地沿いを少し折り返し、林間を台地に

向かって上がる。円能寺の前を通過して、ゴールの香取神社には12時20分に入った。

境内左手には、千駄堀天満宮の小さな社殿も祭られている。

昼食後に記念撮影とミーティングをして、13時前に散会となる。

(天気 晴 距離 5㎞、地図(1/2.5万) 松戸、歩行地 松戸市、歩数 11,000)

このあと、帰路の行程は次回アップします。

アウトドアランキング

アウトドアランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

2016年12月18日(日)

今年最後の続カタツムリ歩行、第40回例会に参加した。集合はJR武蔵野線と常磐線

とが交差する新松戸駅。11月下旬並みの暖かさになるという予報で参加者も多め。10

時02分に南西側の出口をスタートした。

常磐線に平行する道路を南へ、T字路を左折して、1車線を交互通行する車道に付けら

れた細い歩道で線路の下を東に抜ける。

幸谷(こうや)の住宅地を進むと、民家の庭先にユズに似た大きな実があった。

広い車道を横断して幸谷小の先の細い十字路を左折し、急な斜面林を上がり幸谷観音に

行く。

観音堂に参拝したら、正面にお前立ちらしい観音像のお姿が見えた。

観音堂の前には大きなだるま像が祭られ、北側にはイチョウの古木がすっかり葉を落と

して枯れ枝を広げ、さらに松戸市保護樹木のモッコクの古木も目に付く。

境内には古い石塔3基が並び、右手の観音像は貞享2年(1685)、真ん中の観音像

には宝永3年(1706)と刻まれていた。その横の六地蔵もかなり古そう。

モッコクの下には、松戸史跡七福神の布袋尊がどっしりと座る。道路際のモミジが彩り

を残す。

道路を挟んだ東側が福昌寺、こちらの方が狭いが観音堂は福昌寺のもののよう。福昌寺

の創建は天正5年(1577)、観音堂境内は観音下遺跡と呼ぶ縄文時代後期の貝塚があ

ったという。

境内のヤツデが見頃の花を見せている。

台地下に戻って東へ、二ツ木(ふたつぎ)の住宅地を南東に進み、水戸街道・国道6号

側から蘇羽鷹(そばたか)神社に上がる。同じ読みの蕎高(そばたか)神社は、この歩き

で訪ねたことがあるような気がするが、蘇羽鷹神社という名の神社に来たのは初めてだ。

創建以前、この地には千葉孝胤が治めた三ヶ月(みこぜ)の馬橋城があり、その廃城後

に千葉氏の加護を受けて天正4年(1576)創建されたとか。江戸前期の万治元年

(1658)など再建の記録があるようだが、現在の社殿は昭和51年(1976)の火

災で焼失の4年後に再建されたようだ。

境内の庚申堂には青面(しょうめん)金剛が祭られ、社殿の南側にも数基の青面金剛と

庚申塔などが並び、そのひとつには享保3年(1718)と刻まれていた。

国道6号を北進して、JR武蔵野線の高架下を抜ける。

北部市場交差点を左折して小金消防署の手前を西側に入り、光明寺に行く。

近代的なコンクリート造り白亜の本堂で、境内は開放的。境内には市の保護樹木のイチ

ョウがあるが、葉はすっかり落ちていた。

日当たり良い南側土手には、タンポポに似た花が咲いている。

背後の車道に戻って幸谷(こうや)を西北へ。バス停「関さんの森」の先を少し回り込

むと、その森の主、関家の正門があり、第3日曜は公開と記されているが門は閉じている。

門前にパンフレットがあったのでもらい、少し戻って北側へ、関さんの森の「屋敷林」

と呼ぶエリアに南口から入る。

関さんの森は、幸谷村で代々名主をつとめた関家から寄贈された庭や屋敷林を保存し、

市民などに公開しており、国の都市緑地法による「特別緑地保全地区」に指定されている

という。

「屋敷林」のエリアには樹齢100年以上のスダジイやケヤキなどがうっそうと茂り、

木製の遊具なども設置されている。

モミジも残る遊歩道を一巡して湧水池のそばの北口に出た。

正午近くなったので、後はゴールを目指すことにする。小金清志町の車道を北東に進ん

で東漸寺(とうぜんじ)の森の西側を通過し、JR常磐線の北小金駅構内を北に抜ける。

駅に近い、ゴールの鹿島神社には12時05分に着いた。

簡素な造りの社殿に参拝し、この1年も続カタツムリ歩行に参加出来たことに感謝して

から昼食にした。

皆さんが食事を終えた頃、事務局のDさんがビニールシートを広げ、年末恒例の観歩賞

の賞品がたくさん並べられ、参加者は何をもらおうかと品定めする。

記念撮影後、年間参加回数の多い順に観歩賞が授与され、賞品を自分で選んでいただく。

私は今年の例会10回中、参加は8回だった。

その後ミーティングをして、13時に解散となる。帰路は、午前中寄れなかった東漸寺

などを回って新松戸駅に戻ることにする。

北小金駅の南口に出て、イオンの南西側交差点を渡る。水戸街道小金宿の表示と、小金

宿の歴史を記した新しい説明板があった。

200m余り南進して東漸寺の山門を入る。東漸寺には、3年前のやまさんの「関東百

駅巡礼歩行」の第99番で流鉄の小金城趾駅から来たのを思い出す。

大きなクロマツなどに囲まれた長い参道には3つの山門があり、途中にはモミジの紅葉

が残る。

東漸寺は、文明13年(1481)の創建で、高城(たかぎ)氏の小金城への移転とと

もにこの地に移ったと伝えられているとか。江戸時代には浄土宗の学問所である関東十八

壇林のひとつとして発展し、7世住職照誉了学(しようよりようがく)はのち芝増上寺の

17世となり、2代将軍秀忠の葬儀には大導師を務めたという。

二つ目の仁王門が一番大きく、入ったところにもモミジの彩りが残る。

最後の中雀(ちゅうじやく)門↑を入ると正面にどっしりと本堂が構え立つ。

本堂前には、ともに市の保護樹木である松の古木とシダレザクラが大きく枝を広げてい

る。

シダレザクラの横は観音堂で、参拝後中をのぞくと金色の観音様を拝顔できた。

近くには小金宿で生まれた明治維新の志士、竹内廉之助と哲治郎兄弟の石碑が並び立つ。

本堂近くのスイセンが花を開いていた。

鐘楼の横から、林間を西側の道路に下る。広い境内の台地下を東から南東へと進み、小

金上総町の山王児童公園の北東隅にある日枝神社に入る。

日枝神社は、寛文8年(1668)の創立、江戸山王権現を勧請して山王神社だったが、

明治初期の神仏分離令で廃社の恐れが出たため仏教的名前の日枝神社に改名したという。

それで、公園の名が山王なのだと了解した。

ここも簡素な社殿で境内も狭いが、拝殿前には寛延年代〈1748~51〉の青面金剛

塔などが残っていた。

小金清志町二丁目の住宅地を西に抜け、関さんの森の近くの変則十字路を渡って幸谷の

古くからの集落へ。

斜面林の中の細道を下り、新松戸駅東側近くで武蔵野線のガード下を南に下り、さらに

新松戸駅に近い赤城神社に行く。

社殿は堂々としたコンクリート造り。社殿の東側に立つご神木のクスノキの古木が大き

く枝を広げ、この社の歴史を伝えているようだ。

武蔵野線のガードを戻って西へ、さらに駅近くのガードを越えて南に回り、往路の常磐

線下の細いガードを戻り、新松戸駅に14時45分に着いた。

好天で、気温は15℃前後と暖かくなり、12月とは思えぬ快適なウオーキング日和だ

った。

(天気 快晴一時晴 距離 5㎞、地図(1/2.5万) 松戸、歩行地 松戸市、歩数

9,500・帰路通算8㎞、歩数 17,400)

アウトドア ブログランキングへ

アウトドア ブログランキングへ

にほんブログ村

にほんブログ村

2016年11月20日(日)〈続き〉

続カタツムリ歩行のゴール、浅間神社からの帰路は、神社の北側台地にある「戸定(と

じよう)が丘歴史公園」を回って松戸駅に戻ることにした。

神社境内の南端から国道6号沿いにV字状に折り返す。そばの広い民家の庭に実る、柿

やミカン、ピラカンサが塀越しに見える。

その先の野球のグランド横からは、豊富な木々に覆われた浅間神社の森が望まれる。

JRの車両センターへの引込線の下を東に抜けて、線路沿いを進む。千葉大園芸学部の

西門と思われる門が見えたので進んだが、立ち入り禁止の表示があり入れない。

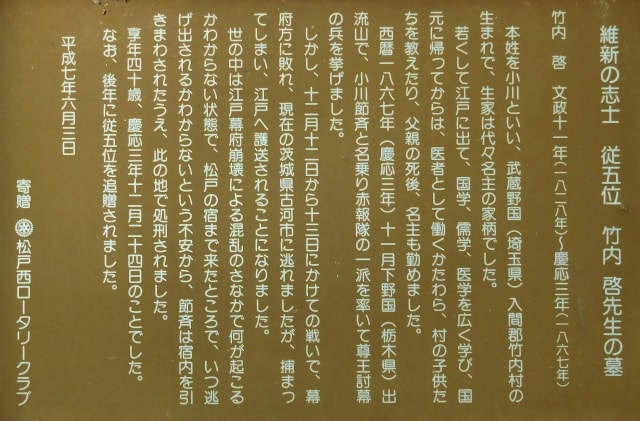

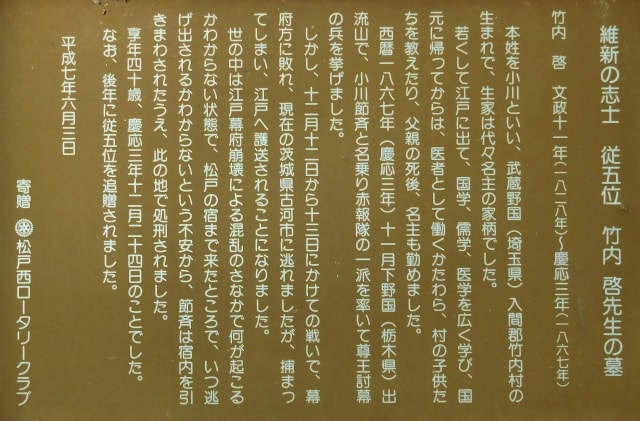

門の手前、北側斜面に「維新の志士 従五位 竹内 啓先生の墓」の説明板があり、上の

斜面が墓地のようだが、墓石は確認できない。

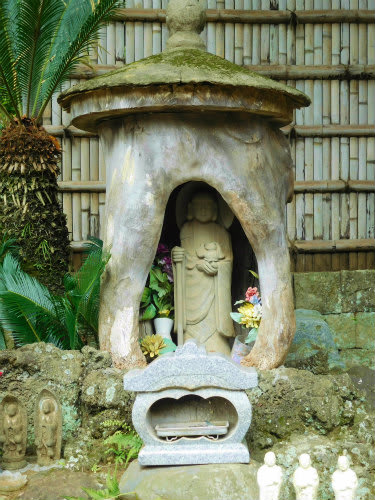

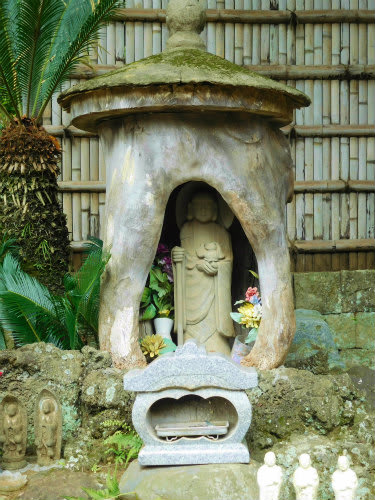

近くに観音堂の小さな祠(ほこら)もある。

JRの引込線が常磐線の線路に合した横を少し上がり、戸定が丘歴史公園へ西側入口か

ら入った。

戸定が丘歴史公園は、明治維新で権力の座を離れた近代徳川家の住まいと庭園を一般公

開した唯一の場所とのこと。

江戸幕府最後の将軍・徳川慶喜(よしのぶ)の弟・昭武(あきたけ)が1884に戸定

邸の座敷開きを行い、6年後に庭園の整備を終えたところ。かつては7万㎡を越えていた

敷地の約3分の1が、戸定が丘歴史公園になっているという。

林間のスロープを緩やかに上がり、戸定歴史館前に出た。館前の紅葉が鮮やかな彩り、

ジュウガツザクラも咲いている。

戸定歴史館では、徳川昭武の遺品を中心とする松戸徳川家伝来品や徳川慶喜家伝来品、

1867パリ万国博覧会関係資料の展示と、戸定邸と庭園の公開を行っているというので、

入館した(歴史館・戸定邸入館共通券240円)。

歴史館内には、慶喜と昭武の数々の資料や記録、写真、調度品などがあり、大政奉還後

の慶喜の動向や、昭武家家族の明治から昭和に至る活動状況などを興味深く観覧した(館

内は撮影禁止)。

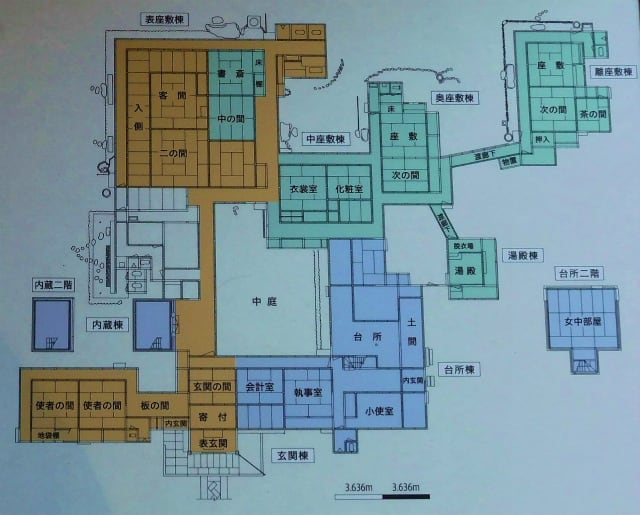

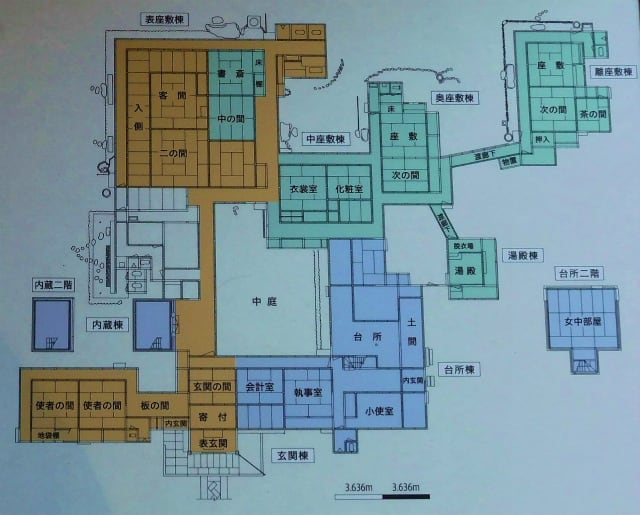

次に歴史館の西南にある戸定邸と広い庭園を拝観する。

戸定邸は、明治時代の徳川家の住まいがほぼ完全に残る唯一の建物とのこと。1884

年の座敷開き後の増築もあり、9棟が廊下で結ばれ、部屋数は23ある。

旧大名家の生活空間を伝える歴史的価値が高いことから、国の重要文化財に指定されて

おり、それら各部屋を順次巡る。

一番大きな表座敷棟↑からは、南と西に広がる庭園に出られるので庭園も一巡する。

旧徳川昭武庭園は、国指定名勝である。

建物周辺は広い芝生地が広がり、その先に築山や豊富な木々が大きく育っている。

高台なので、西側の樹間から展望が開ける。

南側にある数本の大きなモミジも、ちょうどよい彩り。

戸定邸と庭園の観覧を終え、南東に接する千葉大園芸学部と結ばれた園路にも回る。

園路沿いには東屋もあり、ホトトギスやツワブキが咲き残る。

先端の芝生広場を囲むケヤキやもモミジなども、よい彩りを見せていた。

1時間余り歴史公園内を観覧し、かやぶきの門を出ると、そばの大イチョウが黄葉に染

まっていた。

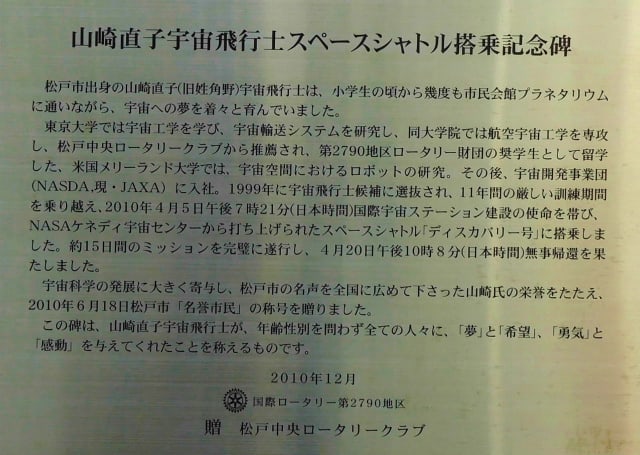

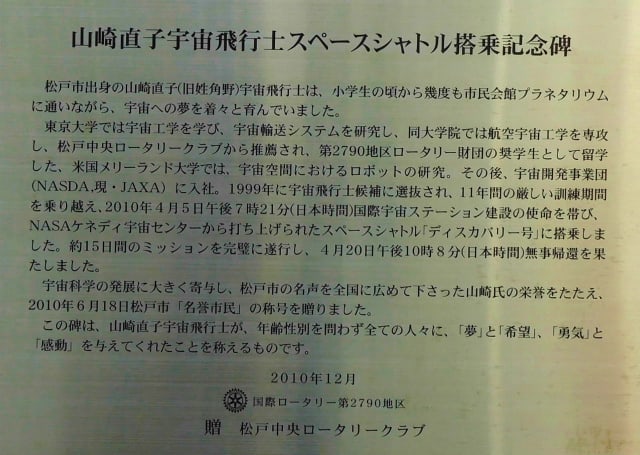

駅への途中、松戸市民会館前には「山崎直子宇宙飛行士スペースシャトル搭乗記念碑」

があった。

松戸市出身の山崎さんは、小学生の頃からこの市民会館のプラネタリウムに通いながら、

宇宙への夢を育んでいたという。

JR松戸駅には14時41分に戻り、8分後の常磐線上り快速電車で帰途についた。

首都圏の気温は20℃前後まで上がり、季節外れの暖かさだった。

(天気 晴 距離 6㎞、地図(1/2.5万) 松戸、歩行地 松戸市、歩数 13,200)

なお、戸定邸庭園は国の名勝に指定されたことから、市で完成当時の明治期の姿に復元

する工事を進めていて、来週の11月29日(火)から来年、平成29年夏頃まで公開禁

止になるとのこと。

このことや、戸定歴史館全般についのウェブサイトはこちらから。

関東地方 ブログランキングへ

関東地方 ブログランキングへ

にほんブログ村

にほんブログ村

2016年11月20日(日)

JR武蔵野線の周辺を歩く「続カタツムリ歩行」の第39回例会に参加した。

集合はJR常磐線の松戸駅だが、西武池袋線の遅延とJR山手線が途中で15分ほど停

止し、松戸駅に着いたのは受付締切の10時ちょうど。

急ぎ改札を出たら、最後に出発するところだったIさんとOさんに出会う。地図は用意

してきたのでゴールの場所を聞き、10時08に西口をスタートした。

駅前から西に延びる広い通りを進んで、坂川の一平橋を渡る。川は江戸時代に掘られた

のだという。

江戸川の左岸堤防近くで右折すると、道路を挟み平潟神社と来迎寺とが接している。

来迎寺は市内小金にある東漸寺(とうぜんじ)の末寺で、江戸初期の1660年の創建

とか。

近年建て替えて近代的なスタイルの来迎寺、道路際には7地蔵と、元禄10年(1697)

造立の庚申供養塔が立つ。

平潟神社は水神宮とも呼ばれ、「水神宮」の掲額のある石鳥居には万延元年(1870)

と刻まれていた。

中部小の南を回り坂川沿いを少し、堂の口橋を渡って県道5号・水戸街道に出た。南へ

すぐに西蓮寺がある。

慶長18年(1613)に市内下矢切から当地に移転してきたとのこと。歴代住職は教

育熱心で、江戸末期には本堂で寺子屋を、明治6年(1873)には仮校舎として現在の

中部小が設立され、市内の教育発祥の地といわれているという。

どっしりした構えの本堂、庫裏の前の池の傍らに、金魚を象った飾り物が下がる。

水戸街道に戻ると、東側に古い商家が目に付いた。原田米店の建物で、幕末以来の2階

建て商家の形式を残す貴重な建物とか。現在、1階左手は自転車店で、右手には「ひみつ

堂」のちようちんが下がる。

ひみつ堂は松戸市観光協会の事務所のようで、事務所前にあった観光パンフレットを物

色していたら、中から出て来た方が「松戸あんないマップ」の見どころを説明して下さり、

市立博物館のチケットもいただく。

さらに、この建物は大正時代の建築、奥の2階建て↑は昭和、突き当たりは↓明治の建物

で、明治から昭和まで3代の建物が残る貴重な場所だという。

道路を隔てた西側は善照寺。文化6年(1809)の火災時、本尊の不動尊を篤信家深

山卯兵衛が背負って避難して災難を免れ、以来「火伏せの不動尊」として篤い信仰を得て

いるという。

本堂右手には観音堂があり、本堂前のイチョウがよい彩りに。

善照寺の南側には宝光院がある。千葉周作は、文化6年(1809)頃に松戸に住み、

近くの淺利道場で稽古に励んだようで、境内には実父幸右衛門の墓と師匠淺利又七朗の供

養塔があるとか。

本堂はコンクリート造りで朱塗り、本堂前から西側にかけては、近年造られた「松戸四

国八十八ヶ所弘法大師霊場」になっていて、四国八十八ヶ所霊場の本尊の新しい石像が並

んでいる。

背後は坂川だが、この辺りは豊富な斜面林に覆われていて、駅近くとは思えぬ静寂なた

たずまい。

すぐ先の春雨橋際で水戸街道に分かれ、カーブする坂川沿いの遊歩道へ。その先も緑陰

が多く、色づいた広葉樹が続いている。

小さな社の松先稲荷神社前を過ぎると、南側は木々の多い松戸神社である。背後のハゼ

が色づき、ピラカンサがいっぱい実る。

松戸神社は寛永3年(1626)に社殿が建立され、正徳5年(1715)頃に松戸町

の鎮守を移し、松戸の総鎮守として地元の崇拝を受けているという。

坂川沿いのソメイヨシノも色づき、拝殿左手のイチョウは黄葉に覆われ、境内のモミジ

やケヤキもよい彩りを見せる。拝殿前は、七五三詣での家族で賑わっていた。

カルガモの泳ぐ坂川沿いをさらに南下し、松龍寺の山門を入る。

松龍寺は慶長18年(1613)の開基で、元和7年(1621)に現在地に移り、8

代将軍吉宗など4回、将軍家鹿狩りの際の御休憩所になったという。

山門は宝暦年間(1751~64)の建立のようで、市内に残る唯一の江戸時代の建造

物らしい。境内には観音堂もある。

その先には、石柱に「慈眼寺」の新しい標石があるが本堂は無く、広い空き地の隅に小

さいお堂だけが残されていた。

坂川は右にカーブして県道5号のめがね橋の下を抜ける。そのカーブ点に、「あなたも

慶喜公気分」の表示とともに写真が2枚焼き付けられ、その説明文がある。

徳川最後の将軍慶喜(よしのぶ)が、明治38年(1905)4月に、この場所から撮

っためがね橋周辺のステレオ写真と、撮影する慶喜を撮った、弟秋武の写真である。

ちなみに、この写真撮影時から38年前の慶応4年(1869)4月、江戸城開城に伴

い、上野・寛永寺で謹慎していた慶喜は水戸へ向かい、最初に宿泊したのが松戸宿だった

という。

現在のめがね橋は、レンガ造りの橋の上を舗装された県道5号が走る。

この小山レンガ橋は明治31年(1898)に造られ、レンガ造りの構造物としては千

葉県で一番古いといわれているとか。江戸川からの逆流を防ぐために設けられたもので、

上下流両側から6枚の堰板(せきいた)を上げ下げできる構造になっているようだ。

橋の横から撮影した辺りをふり返ったら、いつの間にかアオサギが流れに立っていた。

県道5号を南進する。JR常磐線が近づいた辺りには小さい馬頭観音堂があり、傍らの

ハゼが鮮やかな彩りを見せる。

間もなく江戸川の葛飾橋からの県道54号に合し、JR常磐線の上を小山浅間橋で越え

る。

現在の水戸街道・国道6号との交差点際をV字状に折り返し、ゴールの浅間(せんげん)

神社に12時03分に着いた。

社殿は、ヤブニッケイやタブノキ、ツバキなどがうっそうと茂る急階段を比高約20m

上がった山上に祭られている。

浅間神社の創建は天保4年(1833)、古くから富士山を対象にした山岳信仰の神社

で、深い樹木に覆われた丘陵円形の極相林は、県の天然記念物に指定されている。

林の下の道路際に、朱塗りコンクリート造りの神楽殿や小さい池を囲む庭園があり、山

際には下浅間宮の小さいお堂が祭られていた。

鳥居の横には江戸時代の庚申塔や青面金剛塔などが並び、1番古い庚申塔は元禄11年

(1698)の造立という。

神楽殿の周辺で昼食を終え、記念撮影とミーティングをして、13時近くに散会した。

(続く)

アウトドア ブログランキングへ

アウトドア ブログランキングへ

にほんブログ村

にほんブログ村

2016年10月16日(日) 〈続き〉

続カタツムリ歩行が散会後の帰路は、近くの小金城址や本土寺(ほんどじ)を回って、

JR常磐線の北小金駅に向かうことにする。

東側の大谷口集落の住宅地を北に下って東にすぐ、大谷口歴史公園になっている小金城

址へ金杉口(かなすぎぐち)跡から入る。

小金城の虎口(こぐち・出入口)のひとつで、斜面を少し進んで最上部の城跡の広場に

上がった。ここには、「やまさん」こと山浦正昭さんの「関東百駅巡礼歩行」の第99番

目として、約3年前の2013年11月9日(土)に来ており、東屋(あずまや)で昼食

したことを思い出す。

小金城は大谷口城とも呼ばれ、規模は南北約600m、東西約800mあり、県下で最

大級の中世城跡とのこと。城主の高城(たかぎ)氏は、千葉氏の一族か千葉氏から分かれ

た原氏の一族といわれ、戦国時代末には東葛飾地方で最大、下総国有数の領主、武将だっ

たらしい。

小田原北条氏の軍事的勢力に組み込まれたが、天正18年(1590)に豊臣秀吉の小

田原城攻めで北条氏と運命をともにし、小金領主としての役割も終わったという。

広場の周囲には土塁↑が残り、東側に下る途中には、↓障子堀(しょうじぼり)の一部も

確認できた。北東の隅に下って小金城跡を出た。

県道280号を横断して中金杉三丁目の住宅地に上がり、中金杉一丁目の中央部にある

香取神社に行く。

ここもきょうは秋の祭礼の日で、そばの広場には舞台が造られ金杉自治会の出店もある。

狭い境内にもテントが張られ、地元の方々多数が参拝に訪れて賑わう。ここにも、江戸

時代の青面金剛などの石塔が集められていた。

東進して、新しい住宅地のそばに野菜畑も残る一角を過ぎる。

金杉二丁目の東南端付近のY字路際に、寛政7年(1795)の青面金剛石塔と、年代

不詳の聖徳太子講中の石塔が並び立つ。

その先で左カーブして本土寺の参道入口に着いた。そばに、漬物などを販売する古くか

らの店が2軒ある。

桜並木の参道を進み、朱塗りで背高い山門前に出た。

ここにも、3年前のやまさんの「関東百駅巡礼歩行」で来ていたが、その時にはこの山

門前までで、境内には入っていない。

本土寺は、建治3年(1277)にこの地の豪族平賀忠晴の屋敷内に、日蓮上人の弟子

日朗を導師として招いて開堂したのが始まりとか。池上の本門寺、鎌倉の妙本寺とともに

「朗門の三長三本の本山」と称される名刹(めいさつ)で、松戸地方における日蓮宗の教

団活動の中心とされたという。

近年は「あじさい寺」として市民に親しまれているようで、山門を入った一帯から境内

一円にかけて、数え切れそうにないアジサイが植えられている。

モミジの名所でもあり、山門を入った両側、アジサイの上もたくさんのモミジに覆われ

ていた。

アジサイの間にある「翁(松尾芭蕉)の碑」は、文化元年(1804)に行われた芭蕉

忌を期して建立されたとか。本土寺では、しばしば「翁会」と呼ぶ句会が催され、小林一

茶も参加したという。

正面の本堂に参拝後、右手の回廊下をくぐると、徳川家康の側室、秋山夫人の墓がある。

秋山夫人は甲斐武田家の一族、秋山虎康の娘で、15歳で家康の側室になり、家康の第

五子・万千代を生んだとのこと。万千代はのち武田信吉と名乗り、天正18年(1590)

に小金城3万石に封ぜられたという。墓石は、信吉の甥、水戸光圀が貞享元年(1684)

に建立したようだ。

その先に「順路」の表示があるので、回ってみた。アジサイやモミジなどの植え込みを

抜けると、菖蒲田(しょうぶだ)などの低地に下る。

菖蒲田の横を回り、折り返して回廊の下を抜けると、「日像菩薩誕生水」がある。

第二の日蓮といわれた日像聖人が文永6年(1269)、ここ平賀家で生誕の折にこの

井戸が湧き出て、以来「乳出の霊水」とあがめられているという。

自然のままの池や、がけ下に祭られた銭洗弁財天のそばを通過して本堂前に戻る。

西側高みの五重塔や、そばの建治4年(1278)鋳造で県下で2番目に古いという梵

鐘(ぼんしよう)の下がる鐘楼も見て、30分ほど過ごして山門を出た。

なお、アジサイや紅葉の見ごろの時期、本土寺は入山料(大人500円)が要るようだ

が、季節外れの今日は無料開放されていた。

山門前から延びるケヤキなどの参道を抜けて、南に向きを変えた道を直進し、14時25

分にJR常磐線の北小金(きたこがね)駅に着いた。

(天気 晴 距離 9㎞、地図(1/2.5万) 流山、歩行地 流山市、松戸市、歩数

18,600)

アウトドア ブログランキングへ

アウトドア ブログランキングへ

にほんブログ村

にほんブログ村

2016年10月16日(日)

JR武蔵野線の周辺を歩く「続カタツムリ歩行」の第38回例会に参加した。集合はJ

R武蔵野線の南流山(みなみながれやま)駅で、この辺りは地下を走る、つくばエキスプ

レスの駅とも交差している。

カントリーウオークの仲間で、江戸川を挟んで川向こうの三郷市にお住まいのIさんも

参加されたので、一緒に10時02分に東口をスタートした。

駅前を東北に進み、広い通りを横断して北側の台地上にある千仏堂に行く。

開け放たれた堂内に千体の仏像が祭られているのかと思い、右手建物におられた方に伺

うと、ここは近くにある東福寺の奥の院で、千体仏は東福寺のお堂に近年移したという。

参道の両側は墓地で、参道に面して江戸時代の石仏が何体も、一定の間隔で立っていた。

台地下に戻り、千仏堂の西側を進む。道路際にたくさんの陶器製の樽が土嚢(どのう)

代わりに埋め込まれていた。流山はみりんの街なので、その容器を転用したのだろうか…

流鉄(旧総武流山電鉄)の踏切を渡ると西平井地区だが、一帯は区画整理事業が進行中

で、地図上の道路は無くなったものもあり、新しい道路や住宅が出来つつある。

つくばエクスプレスの線路が地下から堀割に出た辺りから、北に少しで本覚寺に入る。

南北朝時代に創建された日蓮宗の寺院とのこと。どっしりと立つ本堂は昭和25年

(1950)の再建という。

少し戻り東へ、つくばエクスプレスの堀割上を陸橋で越えた思井集落は、昔ながらの静

かなたたずまい。

豊富な森に囲まれた一角に熊野神社が祭られていた。

社殿は天和元年(1681)の再建とか。境内はシイノキやカシなど常緑広葉樹が豊富

で、急石段の近くに弘化5年(1848)銘の庚申塔↓や文化15年(1818)銘の馬

頭観世音石が立ち、社殿背後にも古い石塔が並んでいた。

南に下って宮園二丁目から一丁目へと近年開発された住宅地際を進む。南西側の古くか

らの住宅にピラカンサがたくさんの実を付けていた。

流鉄鰭ヶ崎(ひれがさき)駅の西北の踏切を渡り、高台の一角を占める東福寺に東側の

山門から入った。山門の近くにはホトトギスが花を見せる。

山門の近く、枯れた木の洞にお地蔵さんが祭られている。

弘仁5年(814)に弘法大師により開山したという古寺。天慶3年(940)には藤

原秀郷(ふじわらのひでさと)が平将門(たいらのまさかど)追討の祈願をし、朱雀天皇

から荘田(しようでん)500石を賜るなどして栄え、江戸時代には朱印地30石を有し

末寺132ヶ寺を統括するなどで繁栄したという。

最初に訪ねた千仏堂の仏像は、本堂の西に並ぶ新しい千仏堂に祭られていた。

扉を開けて拝観したら、中央の阿弥陀如来像を中心に小さな仏像も、まばゆいばかりの

金色の輝きで並んでいた。

山門際の説明板によれば、中央の阿弥陀如来像は像高90㎝、小さい千体仏も阿弥陀如

来像で、江戸時代中期(18世紀末頃)の造立と考えられ、平成19年に修理後ここに移

されたという。

境内にはほかに、真言宗中興の祖、興教大師(こううぎょうだいし)を祭る八角屋根の

密厳堂(みつごんどう)↑、弘法大師を祭る大師堂↓、周囲に四国八十八か所霊場の本尊石

仏を巡らした鐘楼、市保存樹木のイチョウなどがある。

朱塗りの山門を出た南側の石段下には、数え切れないほどの庚申塔や青面金剛像などが

集められて並び、そばのドウダンツツジが色づきはじめていた。

正午近くなったので、最短でゴールに向かうことにする。鰭ヶ崎小の一本北側の道を鰭

ヶ崎駅前に向かうと、民家の庭先に手づくりの風車がたくさん並んでいる。

駅前を過ぎて、流鉄線路の南側沿いを進む。線路際にはフヨウが咲き残り、色づき始め

たミカンがたくさん実る木も多い。

流山市のマンホールデザインは、市の花ツツジを描いたもの。

市境の坂川の橋を渡ると、流山市から松戸市に入る。

合流した新坂川沿いには草木が生い茂り、たくさん実を付けたピラカンサやムラサキシ

キブ、セイタカアワダチソウの花などが流れに彩りを添える。

流鉄小金城趾(こがねじようし)駅の手前で橋と線路を渡って駅前を東進する。

斜面林下の大谷口馬屋敷緑地↑の横を少し上がり、ゴールの大谷口神明神社には12時

06分に着いた。

神社はきょう祭礼の日。拝殿正面が開けられ、氏子の方々が集まっているので、私たち

は西側のスペースで昼食をする。

拝殿の周辺には、宝暦6年(1756)とか安政7年(1860)、宝永4年(1707)

などと刻まれた、江戸時代の庚申塔や青面金剛塔、供養塔などがたくさん並んでいた。

食事を終えて記念撮影とミーティングをして、12時50分に散会した。〈続く〉

アウトドア ブログランキングへ

アウトドア ブログランキングへ

にほんブログ村

にほんブログ村

2016年9月18日(日)

夏休みで8月は休会した「続カタツムリ歩行」の9月例会に参加した。集合は北総鉄道

唯一の地下駅である矢切(やぎり)駅。

改札を出た地下コンコースには、平成9年(1997)初めまで使われていたという

「矢切の渡し船」が展示されていた。10時ちょうどにスタートして地上に出る。

地上の駅前広場には、「水上勉氏旧居跡」碑がある。作家村上勉は昭和32年(1957)

9月~34年10月までこの地に居住し、直木賞候補作となった「霧と影」を執筆したと

いう。

南北に走る県道1号・松戸街道を北へ、最初の交差点を左折して西側に平行する下矢切

の住宅地の道路を進む。次の十字路の南西際にたくさんの石仏が並んでいた。

屋根掛けの真ん中に、塔身高1.96m、寛文8年(1668)造立の庚申塔が立ち、

道路側には穂賀裸佳(ほがらか)地蔵菩薩像と呼ぶ、「豊かな稲穂の人生を祝い美しく微

笑みの日々に生きる」などの思いを込めた新しいお地蔵さんが立っていた。

交差点の北西側が矢切神社。永禄年間(1558~70)に城主里見氏が、国府台(こ

うのだい)城の大堀に大六天を奉安したのがはじめのよう。

境内には、45貫目(約186㎏)などとても持てない大きな力石が6個並んでいた。

この通りでは、二つのマンホールふたが目に付く、一つは矢切の渡しのデザイン、もう

一つはコアラのデザインだが、松戸市とコアラとの関係は?。

帰宅後調べたら、松戸市はオーストラリアのボックスヒル市(現在はホワイトホース市)

と姉妹都市になり、市の木としてユーカリを選定し、市の木に登るコアラのデザインとな

ったようだ。

次の矢切小そばの交差点の手前を西に入ると浄安寺があり、境内はよく整えられた豊富

な植栽に囲まれ、フヨウの花が咲き残り、ブラシノキの花が咲いていた。

矢切小の前を西進して西端辺りを南へ、西側に斜面林が近づく辺りを南下して下矢切に

入り、西蓮寺に上がる。

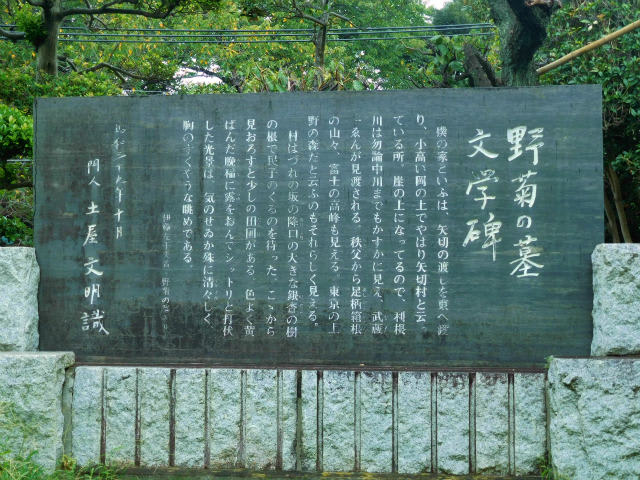

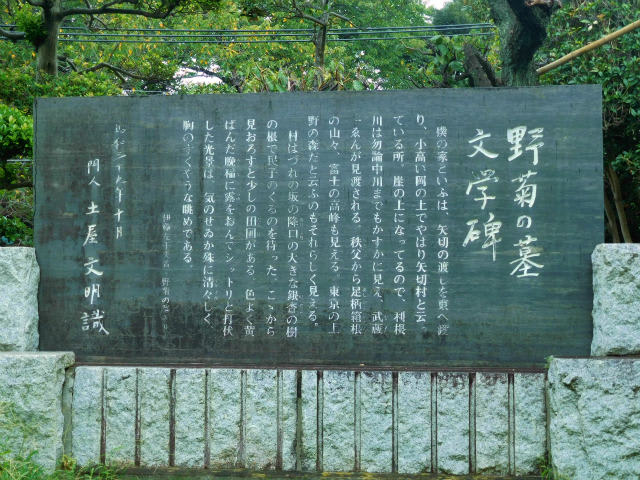

境内には何色かのケイトウが咲き競い、本堂の背後に回ると「野菊の墓文学碑」が見え

るが、鉄柵があり入れない。

北側の道路から「野菊園」と呼ぶ小公園に上がり、道路上を歩道橋で越えて「野菊の墓

文学碑」の前に行く。

碑には、伊藤左千夫作品「野菊の墓」でこの辺りから見た情景が記され、碑文は歌人、

土屋文明の筆にによるものである。

碑の近くに「史跡 国府台の戦争」の説明板があり、天文7年(1538)と永禄7年

(1564)の2度、この地国府台で大きな戦争があり、敵味方千人以上の戦死者がここ

に屍(しかばね)をさらしたことなどが記されていた。

そばには、近くから移設されたらしい宝永3年(1706)銘の如意輪観音の石仏が安

置されていた。

野菊園の西側は江戸川沿いの低地になっていて、川向こうの葛飾区方面のビル群などが

望まれ、歩道橋際には、矢切地区の整備事業に寄与されたという渋谷金蔵氏の胸像がある。

下の道路に下るとヒガンバナが咲き出していた。そばのY字路を左に上がったところが、

一見(いっけん)寺とは見えない民家風の妙法寺があり、手前に小さい石塔が立っていた。

下矢切集落をさらに南進すると、民家の塀にカボチャような花が咲いていた。そのまま

進むと県営栗山浄水場に突き当たる。

ちなみに、栗山浄水場の給水区域は松戸市、市川市、船橋市で、水源は江戸川からとの

こと。浄水場に沿って西側の塀際を進む。構内に祭られていた小さな社は水神様だろうか…。

浄水場の西側一帯は栗山特別緑地保全地区となっていて、豊富な斜面林が北側から続き、

浄水場の南西端辺りには「栗山古墳」の標柱が立っていた。

標柱には、約1600年~1200年前、この地を治めていたと思われる有力者の墳墓

群(ふんぼぐん)であることや、古墳からは人や馬の形をした埴輪や円筒埴輪のかけらが

見つかったことが記されていた。

この辺りと思う神社と寺が見つからないので少し戻ったら、斜面林を下る道があった。

かなり竹に浸食された林間を下ると、手前の石段上に栗山日枝神社↑が、南側に接して

本久寺↓があったが、両者とも由緒などは記されてない。

栗山日枝神社からは、南西方向に東京スカイツリー周辺のビル群などが望まれた。

林間を戻って浄水場の南側を東へ、浄水場の東側には大きな取水塔が目に付く。ドーム

状の給水塔は1937年の建設、高さ31.9m、内径15m、貯水容量は3,534㎥

あり、日本土木学会から土木遺産に認定されているという。

南側の栗山集落に入って住宅地を次第に下り、段丘下に出た。そばに県の江戸川左岸流

域下水道の市川ポンプ場↑があり、この辺りからも東京スカイツリーが望まれる。

蛇足ながら、スカイツリーの高さは634m、昨日夜のNHK総合テレビ「ブラタモリ

高尾山」では、高尾山(599m)より高いことが話題になっていた。

少し早めだがゴール方向に向かうことにして、南東への緩やかな上り道へ。途中の民家

の門前に、たくさんの花や植木が並んでいた。

ゴールの国府台天満宮に着いたが、まだ早くて誰もいないので、すぐ先の総寧寺まで往

復することにする。天満宮の横の斜面に紅白のヒガンバナが咲き競う。

寺の辺りと思われるところに墓地があるが寺は無く、国府台共同墓地の表示があり、道

路際に古いポンプ井戸がある。

戻ることにして往路を引き返したら、西側の家の向こうに寺の屋根が見えたが回らずに

進み、11時54分に国府台天満宮に着く。

でもまだ誰も未着で、私としては初めてのゴールへのトップ到着だった。間もなく皆さ

んが揃う。

国府台天満宮は、文明11年(1479)に当地の鎮守として太田道灌が建立したと伝

わり、もとは別の場所にあったのを、明治8年(1875)に大学校設立で買い上げられ

ここに移されたとか。境内では、1月17日に以前はこの地域で盛んに行われいた「辻切

り」行事が行われるが、現在残るのはこの神社での辻切りだけになってしまったという。

拝殿の西側には、市川市保存樹木で幹回り4.06m、樹高16mの大ケヤキがどっし

りとそびえ立っていた。

食事を終えて記念撮影後のミーティングでは、事務局のDさんが6月に出かけたフラン

ス、アビニョン近郊に連泊して周辺を歩き、日本人に出会って歓待を受けたことなどや、

絵地図作家・村松 昭さんの絵の展覧会の案内、このグループのメンバーKさんほかのオ

ペラコンサートの紹介などの話があり、13時20分に散会した。

帰路の私は、午前中回らなかった里見公園とじゅんさい池緑地方面を回ることにする。

国府台天満宮の西側斜面に咲き競う紅白のヒガンバナを見ながら北西に少し戻り、折り

返すように住宅地の西南に回って、国府台台地の西端にある里見公園に北側から入った。

西側には斜面林が江戸川左岸沿いに伸びているが、その切れ目から江戸川を挟み東京ス

カイツリーや周辺のビル群などが望まれる。

緑豊富な園内西側を南に向かう。野外ステージの下で子どもたちとお母さんなどが、バ

ーベキューパーティをして楽しんでいた。

うっそうとした老木の茂る小さい丘などの間をさらに進む。

詩碑や彫刻のある辺りからも、東京スカイツリーやその南方の展望が広がる。

東に回るとバラ園があるが、花はわずかしか残っていない。

南側には「紫姻草舎」と呼ぶ古い日本家屋があった。「からたちの花」「砂山」などの

作詞で知られる北原白秋が、大正5年(1916)から約1年、対岸の東京・小岩に住ん

で創作を続けた建物を、復元したものとか。白秋は近くの真間(まま)に住んだことがあ

り、小岩に移住後も対岸からこの里見の風景をこよなく愛していたという。

バラ園の東側には円形花壇や古木の藤棚などがあり、その横を回って公園の南東側入口

から出た。

入口付近には、「国府台城跡」の説明板があり、城の来歴や国府台合戦のことなどが記

されていた。

東に延びる道路を進むと、「式正織部流茶道(しきせいおりべりゆうさどう)」の説明

板があり、古田織部(ふるたおりべ)により創始された流派を継承した秋元瑞阿弥(あき

もとずいあみ)のことなどが記されていて、そばのかやぶき屋根の建物はゆかりのものと

して保存しているように思われた。

県道1号・松戸街道に出て左折、すぐ先を右折して国立国府台病院の北側を東進して台

地を下り、「じゅんさい池緑地」に南端から入った。

じゅんさい池緑地は、国府台と国分(こくぶ)の2つの台地の間に深く入り込んだ古く

からの国分沼を、昭和50年(1975)から6年かけて整備復元したもので、面積は約

8万5千㎡あるという。

南北に細長い池の西側は以前に歩いたので、今日は東側、国分台地の下の遊歩道を進む。

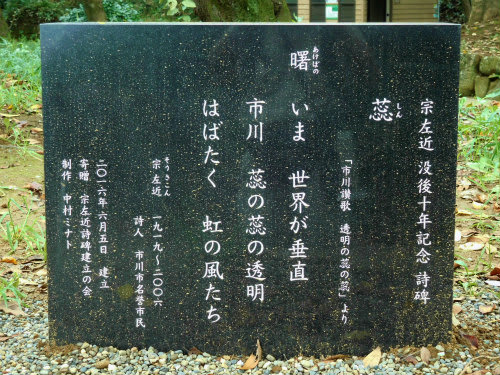

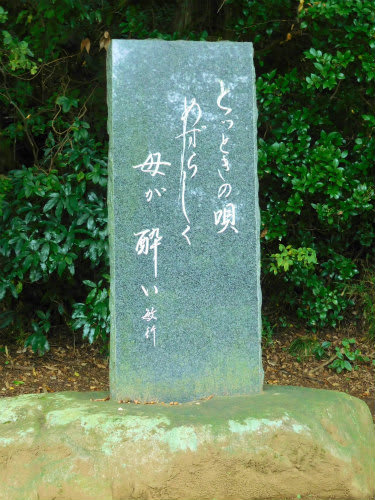

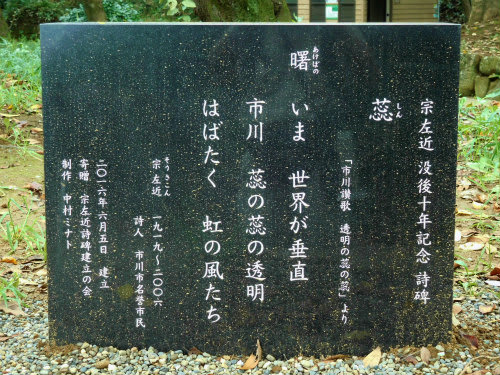

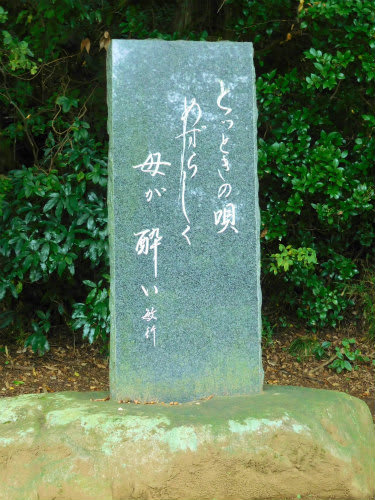

台地下には幾つかの歌碑もあった。

北側の小さい二つの池の周辺は自然環境ソーンとして、水生植物や斜面林の一部の保護

に努めている。その中間の遊歩道を抜けて北端から公園を出る頃には、雨が本降りとなる。

国府台小や五つの寺の集まったエリアの北から松戸街道に上がり、矢切駅には14時

20分に戻り、帰路につく。

午前中は傘を差したりすぼめたり、午後もさほどの雨にはならずに歩き終えることが出

来た。

(天気 曇一時雨、距離 7㎞、地図(1/2.5万) 松戸、歩行地 松戸市、市川市、

歩数 14,400)

アウトドア ブログランキングへ

アウトドア ブログランキングへ

にほんブログ村

にほんブログ村

2016年7月18日(日)

銀座に出かけた前日同様に蒸し暑いが、「続カタツムリ歩行」の第36回例会に参加し

た。

集合は、つくばエクスプレスの八潮(やしお)駅。駅前の街区案内図に、八潮市のマス

コットキャラクター「ハッピーこまちゃん」が描かれている。

雨が落ちてきたのでザックカバーを掛け、傘を差して10時ちょうどに北口をスタート

した。駅前の建物に市役所の駅前出張所が設けられていて、市の推奨品などがウィンドウ

に紹介されていた。

広い通りを北西に少しで首都高6号線の高架下を抜けて、八潮五丁目へ。大原(だいば

ら)中の北東端の角から北に延びる大原緑道に入る。

ソメイヨシノの並木が続き、両側に歩道と自転車道が区分されている。歩道側に相撲場

があり、すぐ先突き当たりで大原公園に入る。

草地の回りを広葉樹が囲み、東側斜面は樹林が覆う。公園内のタイルに、市の花くちな

しと市の木いちょうがデザインされていた。

道路のマンホールデザインも、市の花くちなしと市の木いちょうである。

公園の東を流れる八条用水沿いに北進する。中央交番前交差点で左折して県道54号・

松戸草加線に入り、中央三丁目の妙光寺へ。

妙光寺は、日蓮宗の名僧、日正が文明3年(1471)に開山したとのこと。

新しい山門を入ると、左手に市保存樹木のクスノキが高く枝を広げ、堂々たる本堂前に

はハスが1輪花を見せていた。

近くには、拝殿がほかより横長の造りの諏訪神社がある。拝殿手間にご神木のイチョウ↓

が葉をいっぱい茂らせ、拝殿右手には市の保存樹木のケヤキが目に付く。

境内の背後は、緑陰豊富な諏訪児童公園↑。神社や公園の西側は南部葛西(かさい)用

水だが、水量は少ない。

北側の橋を渡り中央四丁目へ。近くには天満宮があり、本堂はどっしりとしたコンクリ

ート造り。

道路を挟んだ西側は観音寺。天文3年(1534)開基の不動坊跡を、元和7年(1621)

に長清律師が開山したという。

本堂前の大イチョウは長清律師お手植えと伝えられ、樹齢400年、樹高14m、胸高

周囲3.8mあり八潮市最古のイチョウ。市の木をイチョウとしたのも、この木あっての

ことのよう。

境内には「川上先生顕彰之碑」がある。川上先生とは川上行則氏で、八潮中初代校長と

して八潮中の基礎を築き、定年後は八潮市教育長に就任するなど、純農村から都市化した

八潮市の教育環境の整備に献身され、市民の信望厚い人だったという。

ここから南下して、ゴールに向かうことにする。南部葛西用水沿いを進むと、水の少な

い流れに1羽のサギがえさを探していた。

八潮七丁目を東進すると、住宅地の中に1枚の水田が残っていた。稲荷神社に背後から

入る。

南側の墓地際にも1枚の水田があり、墓地は円照寺のもの。法事にでも出かけるのか、

ご住職が本堂の雨戸を閉めていた。

南側の県道102号・平方東京線に出たところに、「畑まるごと直売所」の建物がある

が、入口は閉じている。そばの畑の道路際に、ノイチゴだろうかたくさんの実が熟し始め、

畑にはきれいな花が咲いていた。

県道を南西へ、すぐ先に杵屋という和菓子店があるが、ゴールまでの距離を見ると寄る

時間が無いので、そのまま通過する。

近くの建物際に、見たことの無い黒っぽい花が咲いていた。

境橋で南部葛西用水を越え、西側近くの大曽根八幡神社に回る。文亀2年(1502)

に勧請(かんじょう)されたが、後三年の役に源義光が兄義家援軍のため、寛治元年

(1087)に当国に趣いた頃、八幡神を奉斉したとも伝わるとか。

寛文10年(1670)に大曽根村領主森川公から3石の朱印を受け、のち2石加増さ

れ、森川家の氏神になったという。境内の2本のイチョウは市の保存樹木である。

南側近くには福寿院↑があるが、由緒などの紹介は無い。正午にゴールできそうににな

く、寄るところも無いのであとは大原の区画整理された道路を南に急ぐ。

こちらは市の鳥をデザインしたマンホールだろうか…。

首都高6号線に突き当たり、少し東北に回ってその下を抜ける。大曽根小の東からつく

ばエクスプレスの高架下を南へ。

緩やかにカーブして流れる垳川(がけかわ)の北岸に突き当たり、東側の南部葛西用水

と交差するふれあい桜橋の側道を渡る。

垳川沿いの豊富な植え込みの続く神明・六木(しんめい・むつき)遊歩道を折り返し、

ゴールの神明水の森公園に、12時18分に着いた。垳川が埼玉県と東京都の都県境で、

南側の神明の森公園は足立区神明三丁目にある。

公園の中心部は広い空き地になっているが、ここに以前は神明水の池があったとか。北

側には風車もあったようだが老朽化で撤去し、台座だけが残っていた。

昼食後のミーティングでは、途中で出会った人から八潮の昔の様子などを聞いたことな

どの報告がある。13時頃散会となった。

帰路は、垳川沿いを少し回ってから八潮駅に戻ることにする。公園の背後から垳川沿い

の神明・六木遊歩道を西に向かう。

かなり年代を経た木が多くて種類も豊富だ。木には名札が付いていたので幾つかメモし

たら、エノキ、ムクノキ、ケヤキ、シラカシ、タブノキ、カヤ、サクラ、サンゴジュ、ク

ロマツ、スダジイなど、多彩な植栽の緑陰が続き、暑い時期でも良い遊歩道である。

流れにたくさん泳ぐアメンボウや、木々などを眺めながら次の平成泉橋まで進み、遊歩

道を離れた。

南側は「泉の広場」で、小さい池がある。

神明三丁目の住宅地を北東へ。近くの天祖神社にはケヤキが多く、そのうち5本は足立

区の保存樹木。境内の消防団の格納庫際には、素朴な火の見やぐらが残る。

隣接して、やはり樹木豊富な南蔵院がある。この地の名主の先祖で福島正則の家臣、星

野又太郎が慶長15年(1610)に菩提寺として開創したとか。

山門を入ると8地蔵が並び立ち、その先に「平成の鐘」と呼ぶりっぱな鐘楼がある。

慈母観音と本堂との間を入ると、創建時に植樹されたと伝わる幹回り3.2m、樹高

24mで区の保存樹木のクスノキの大木が枝を広げて立つ。

東進して、南部葛西用水に平行する通りに出た。緑に覆われた用水沿いの緑道を北に少

しで都県境のふれあい桜橋を渡る。

八潮市に戻り東側の垳(がけ)地区に入る。ちなみに「垳」とは崖(がけ)と同じ意味

の国字。垳という地名は国内でも八潮市にしか無いが、この地名があるため「垳」の文字

はJIS第二水準漢字に入っているという。

八潮駅に近いので、一帯は区画整理が進められている。民家の庭先にクルマユリがたく

さん咲く。

近くに、小さめの社殿の垳稲荷神社が祭られていた。

境内もそう広くないが、その南東側には標高2.0mの一等水準点がある。

さらに南東に少し、潮止中の前にあるのは常然寺。境内に植栽は少なく、観世音菩薩や

水子地蔵、そして何やら分からぬ笠付きの石塔が立っていて、この塔に一番興味をひかれ

た。

石塔の礎石には延宝2年(1674)と記され、塔には数え切れぬほどの文字が刻まれ

ている。

帰宅後調べた八潮市の資料によれば「延宝2年垳万人の塔(がけまんにんのとう)」で、

「垳の万人塔」とも呼ばれる別時念仏(べつじねんぶつ)供養塔。高さ4.6mあり市内

最大の石造物のよう。塔は、常然寺4世で中興2代と称えられる称誉上人が千日回向(せ

んにちえこう)の別時念仏を発願し、万人講を組織して延宝2年に造塔したものとのこと。

塔身の四面に金剛界四仏の種子(しゅじ)を配し一面に文字が刻まれていて、基礎部に

は導師名とともに58か所もの地名と、参加人数が刻まれ、判読可能な人数だけでも

8,700人余りにも及んでいるという。ほかでは見たことの無い、珍しい石塔だった。

潮止中の西側から北へ、少し迂回して北進し、八潮駅南口に14時25分に着いた。

(天気 曇一時雨、距離 10㎞、地図(1/2.5万) 草加、歩行地 八潮市、足立

区、歩数 19,400)

アウトドア ブログランキングへ

アウトドア ブログランキングへ

にほんブログ村

にほんブログ村

2016年6月19日(日)

JR武蔵野線沿線を中心に歩いている、「続カタツムリ歩行」の第35回例会に参加し

た。集合は、JR武蔵野線の三郷駅。武蔵野線の埼玉県内の駅では最東端にあり、すぐ東

を江戸川が流れ、対岸は千葉県流山市である。

近くにお住まいのIさんも参加されたので、一緒に10時01分にスタートした。

南口から線路沿いに西へ、早稲田小の北側で線路の跨道橋下を抜けて北側の早稲田二丁

目に入る。白壁が新しい日本家屋に「アトリエ風の詩」の看板が掛かる。市の広報などに

も絵が掲載されている地元画家のアトリエらしい。

その先のマンションの小さな遊び場に、こんな動物が。

周辺は戸建て住宅地が多いが、近くの高応寺には緑がいっぱい。門前に2種の赤い花が

咲いていた。

高応寺は400年ほど前に建てられ、多くの学者が活躍してきた由緒ある日蓮宗の学門

寺で、ここにあった寺子屋から、近くの早稲田小や前問小へと続いていったという。

ご住職の酒井菜法(さかいなほう)さんは、がん患者とその家族など、様々な悩みを抱

える地域の方々とお茶を飲みながら語りあう活動をされているようで、毎日新聞などに紹

介された記事のコピーが拝殿前に置かれていた。

境内の中心、緑に覆われた池にコイが泳ぎ、西側の新しい墓地には、自然葬の為のエリ

アもある。

県道21号・三郷松伏線を南へ、JR武蔵野線の南に出て、県道29号との交差点の東

にある香取神社へ。社殿は小さいが、壁面を塗り直したのか新しい感じ。

境内には、お地蔵さんなど10体を越える石像が並び、大広戸公民館が併設されていた。

県道21号の西側にある桜の古木の多い公園を抜けて、大場川の左岸沿いに出る。対岸

の小さな森に神社があるようで、鳥居が見える。

満々と水をたたえた流れを見ながら進み、次の橋を渡って右岸に回る。早稲田橋に近い

旧道の三差路際に大きな記念碑が立っていた。

昭和10年(1935)3月建立の「二郷半領治水碑」で、事業功労者名には当時の飯

沼県知事など県幹部などの名もあり、県の大規模事業として二郷半領(にごうはんりょう)

の治水事業が行われたことが伺える。

ちなみに、江戸川と中川に挟まれた三郷市・吉川市の地域を古くは「二郷半領」と呼び、

早場米(はやばまい)の産地だったが、中川低地に位置していたのでたびたび水害に悩ま

された。そのため、戦前・戦後を通じて幾多の灌漑(かんがい)排水事業を行った結果、

良質な穀倉地帯になったという。

南側、近くの墓地に小さい社が祭られていたので回ってみた。

阿弥陀堂で、社殿には「早稲田太子講」の木札が掛かり、墓地の隅には7体のお地蔵さ

んを祭る小さい祠(ほこら)もある。真ん中のお地蔵さんは、貞享2年(1685)造立

と刻まれていた。

一帯は茂田井(もたい)集落で、その中心に熊野神社がある。

創建は、二郷半領の新田開発がかなり進展した万治年間(1592~6)のようで、

『風土記稿』には「熊野社 小名中組の鎮守にして、第六天稲荷の二座を相殿とす」と記

されているという。

鳥居の近くに日露戦争頃のものだろうか砲弾が二つ立ち、南側は農地で、枝豆畑の向こ

うにビニールハウスが並んでいた。

西北側近くには、小さな社殿の稲荷神社が祭られているが、由緒などは分からない。

ただ、隣のりっぱな民家と地続きのような感じもあり、その家で氏神として祭ったのか

もしれない。

神社の前を西進して三郷市第二配水場の南側に回り、更に西進する。道路のマンホール

や排水タンク、南側の三郷北浄水場の建物などには、三郷市のマスコットキャラクターの

「かいちゃん」と「つぶちゃん」が描かれている。

市の鳥・カイツブリをモチーフにしてデザインしたらしい。

配水場の植え込みにカイヅカイブキがあり、実が付いていた。

地図上、第二配水場の西北西、笹塚バス停近くの三差路際に、同じ2・7mの三角点と

水準点マークがあるので行ってみた。

水準点はマンホールに覆われ、ふたに日本地図が描かれていて分かったが、三角点は見

つからなかった。

11時40分になったのでゴールに向かうことにして、つくばEXPの三郷中央駅に向

かって延びる広い市道を南進する。

緑濃くなった水田の向こう、番匠免(ばんしょうめん)運動公園沿いの用水沿いに広葉

樹の長い帯が続く。

幸房(こうぼう)小の西北端で市道に分かれ、小学校の北側沿いを東進する。戸建て住

宅の間に、田んぼがまだかなり残っていた。

大場川沿いに走る県道21号に出ると、川向こうにゴールの富足(とみたる)神社の木

々が近づく。神社には12時ちょうどに入った。

富足神社は、明治43年(1910)3月、早稲田村岩野木と同村幸房の各社を合祀し

て成立したと伝えられるとか。社名は、幸房の福富神社の「富」と岩野木の面足(おもた

る)神社の「足」を組み合わせて富足神社としたようだ。

拝殿の西側には、水神宮や庚申塔、青面金剛など10数基の石塔や石祠が並んでいる。

江戸後期の1800年代のものが多いが、石祠の左の「申田彦大神」と刻まれた石塔は、

江戸前期の寛文9年(1669)造立のよう。

境内西北端に、市の保存樹木ムクノキが高く枝を広げている。境内東側には水田が広が

り、その向こうに江戸川堤防が望まれる。

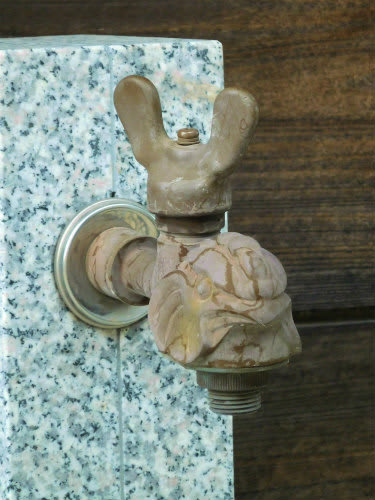

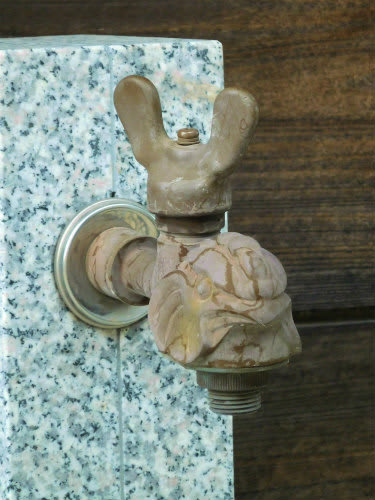

手洗い場と社殿右手の水道の蛇口の造りは、他では見られぬもの。

食事を終え記念撮影後のミーティングでは、事務局のDYさんから、上旬に訪れた南フ

ランスの村に7泊して周辺を巡り、出会った人達との交流や、標高1,911mの山に登っ

たことなどが紹介され、13時15分頃散会となる。

帰路は、東側の江戸川右岸堤防沿いに駅に向かうことにする。近くの水田にサギが立っ

ていた。ダリアの咲く畑もある。

江戸川堤防に上がると、すぐ下流につくばEXPの鉄橋が望まれ、河川敷には幾つかの

野球グランドが続く。

大場川が江戸川に流入するところには、大場川上流樋管(ひかん)があった。

長い管橋は、東京ガスのガス導管専用橋。JR武蔵野線の鉄橋近くには「ふるさと風の

ひろば」と呼ぶサイクリストの休憩所があり、トイレも設けられていた。

そばの河川敷は「三郷緊急用船着場」。大地震で破損した河川施設や被災した市街地を

復旧するための資機材を運び込んだり、救援物資を運ぶ際の船着場のよう。

13時43分にJR三郷駅に戻り、13時56分発武蔵野線上り電車で帰路につく。

ホームのすぐ東側は、江戸川に架かる橋である。

(天気 晴後曇、距離 7㎞、地図(1/2.5万) 流山、歩行地 三郷市、歩数

12,700)

アウトドア ブログランキングへ

アウトドア ブログランキングへ

にほんブログ村

にほんブログ村

2016年4月17日(日)

先月は風邪で休んだ続カタツムリ歩行の第33回例会に参加した。集合はJR武蔵野線

の新三郷(しんみさと)駅。10時05分に東口をスタートする。

寒冷前線が通過中で南東からの強風が吹き荒れているが、雨はたいしたことはない。田

んぼの間の用水沿いの道を東へ。民家の前に見慣れぬ花が咲いていた。

どうやら「カロライナジャスミン」という花のようだ(junjunさんから教えていただく)。

早稲田中と半田運動公園の間を抜ける。運動公園では、ホコリ舞う強風の中、少年野球

の大会が開催されていた。

運動公園の西側の通りを北へ、少し先で東側の田んぼのあぜ道に回り込むと、地形図上

の標高2.6mの三等三角点が残っていた。

この辺りは、東京湾の江戸川河口からは直線で約22㎞あるが、標高はわずか2.5m

とは…、地図を見て再認識した。

すぐ東側には萬音寺があり、道路側に三郷七福神の寿老神が祭られていた。

門前には背丈より高い庚申塔があり、墓地の隅でボタンが強風に激しく揺れ動く。

田んぼの間を西進し、最近見たようなマンション前を通過した先は、2月例会のゴール

の半田稲荷神社だった。

境内に、このような江戸時代の石仏が並んでいたとは記憶にない。

少し南下した畑では、ソラマメが花を付けていた。

JR武蔵野線の線路下をトンネルで西に抜けて、大規模量販店コストコの前に出た。

付近のあぜ道には、タンポポがあちこちで咲く。

采女(うねめ)一丁目を南下して、狭い境内と小さな社殿の女体神社に寄る。

社殿横には、近くから移設したのだろうか、古い石仏が並んでいる。

左端の水神宮は天明7年(1787)と刻まれていた。

隣接した采女集会所の一角には、7地蔵を祭る地蔵堂がある。

南側の彦成四丁目一帯はたくさんの集合住宅群が立ち並び、その西北端に小公園があり、

アメリカハナミズキが見ごろになっていた。

第二大場川沿いの車道を南に向かうと、風速20mは越えていると思われる強烈な向か

い風でなかなか前進できない。前方右手に大規模な砂塵が舞い上がった。

彦成四丁目にある立花小に咲くヤエザクラ。

近くにある活魚料理店には、もう少し色濃いヤエザクラが。

雨も降り出して向かい風も強まる中、駒形の延寿院前へ。開放的で狭い境内だが、傾い

た大イチョウが目につく。

社殿も素朴な作り。カメラのレンズが濡れて滲んでしまった。

参道にはたくさんシバザクラが咲いていたが、やはり濡れて撮りにくい。

ゴールの駒形神社はすぐ近く。12時06分に着いた。

ここにもさらに大きなイチョウが立っていた。拝殿側は風が強いので、背後に回り風を

避けて弁当を広げる。

食事を終える頃には雨が本降りになってきた。急ぎ記念撮影とミーティングを済ませ、

いつもより早めに散会となった。

この強風と雨では、いつものようにほかの寺社などを回る気にならず、皆さんの後を追

って新三郷駅に向かうことにした。

東北に向かって進み、さつき平二丁目の集合住宅群を抜ける。

北西端の郵便局のそばに咲くツツジ。

さらに北側の彦成四丁目の団地の北東端へ。駅近くのPark HOMES LaLa

新三郷というマンション前に、数本の大きなシャクナゲが咲き競う。

JR武蔵野線新三郷駅東口には、13時10分に着いた。

千葉県方面はより強風が吹き荒れているようで、JR武蔵野線の電車も遅延していた。

(天気 曇後雨・強風、距離(駅まで) 8㎞、地図(1/2.5万) 流山、越谷、

歩行地 三郷市、歩数 14,200)

埼玉県 ブログランキングへ

埼玉県 ブログランキングへ

にほんブログ村

にほんブログ村

アウトドアランキング

アウトドアランキング

アウトドアランキング

アウトドアランキング