あちこちを歩いて、見たこと、聞いたこと、知ったこと、感じたことなどを…

スイスの鉄道、今回からは旅行中に乗ったり見たりした鉄道車輌を紹介します。

初日の5月27日(日)、到着したチューリッヒ空港から宿泊地ベルンに向かう途中

の高速道路から、平行する列車が眺められました。

2日目の5月28日(月)は、バスで国境を越えてフランスのシャモニーまで行き、

ヨーロッパの最高峰モンブランを眺めてきました。バスで再び国境を越えてスイスに戻

ってすぐそばの駅、ル・シャトラ-ル・フロンティエ駅から、モンブラン特急に乗りま

す。発車間近なモンブラン特急の電車。

車内は天井までガラス窓になっていて、アルプスの高峰も見えるようになっていまし

た。座席もカラフルです。

列車には47分ほど乗り、下車駅のマルティニーまだあと5分ほど、ひとつ手前の駅

に停車していた車輌です。

下車したマルティニー駅に停車中の長距離特急列車。

間もなく発車しました。最後部の車輌です。

その後、同駅を通過する貨物列車。

この日は谷間の村ツェルマットに宿泊したのですが、ツェルマットは環境保護のため

にバスが入れず、北側のティシュ駅からシャトル列車でツェルマット駅に向かいます。

ティシュ駅に入線中のシャトル列車。荷物も列車に持ち込みます。

シャトル列車の1部車輌は、荷物専用車両になっています。

ツェルマット駅に向かうシャトル列車の車内。10分ほどで到着です。

3日目の5月29日(火)、ツェルマット駅からゴルナーグラート鉄道の登山電車で、

ゴルナーグラート駅まで往復しました。ツェルマット駅側線に停車中の登山電車。

ツェルマット駅ホームに入線した登山電車。

線路の真ん中に、ラックレールと呼ぶ電車の歯車とかみ合うレールがあり、急勾配でも

滑らぬようになっています。

ゴルナーグラート鉄道の車内。

終点のゴルナーグラート駅(3,086m)には、貨物列車も停車していました。

駅前の展望台からは、マッターホルン(4,478m)など、白銀の山々や氷河が一望

です。

ツェルマットへの帰路に乗車した登山電車。

側面の標識。1959年製造のようです。

戻ったツェルマット駅に待機中の登山電車。

登山電車の駅を出て、シャトル列車のツェルマット駅の引き込み線の方を見ると、貨車

などが見えたので行ってみました。

いろいろなタイプの貨車が見られます。これはタンク車。

無蓋貨車に積み込まれたコンテナ。

こちらは、色鮮やかなコンテナですね。

シャトル列車などのホームには、電気機関車牽引の列車が停車していました。

遠距離列車のようです。

(つづく)

にほんブログ村

にほんブログ村

海外旅行 ブログランキングへ

海外旅行 ブログランキングへ

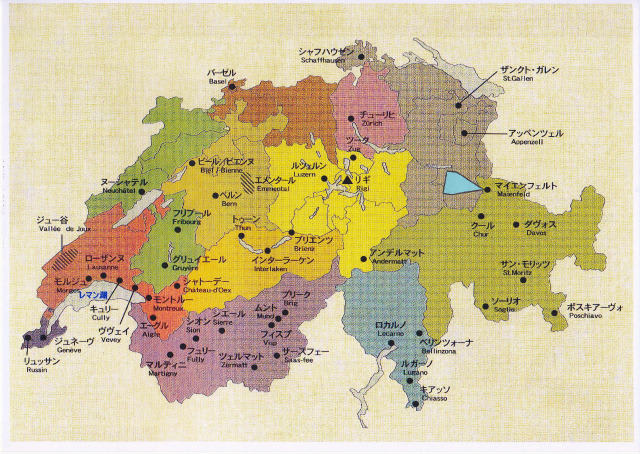

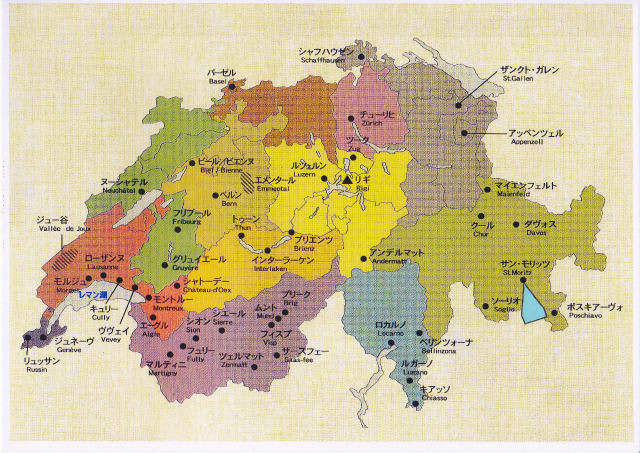

スイスの鉄道の駅(その2)では、5月31日(木)から6月1日(金)にかけて回った、

スイス中部の観光地インターラーケンと、インターラーケンからヨーロッパ最高点の駅で

あるユングフラウヨッホに上がる登山鉄道の駅を紹介します。

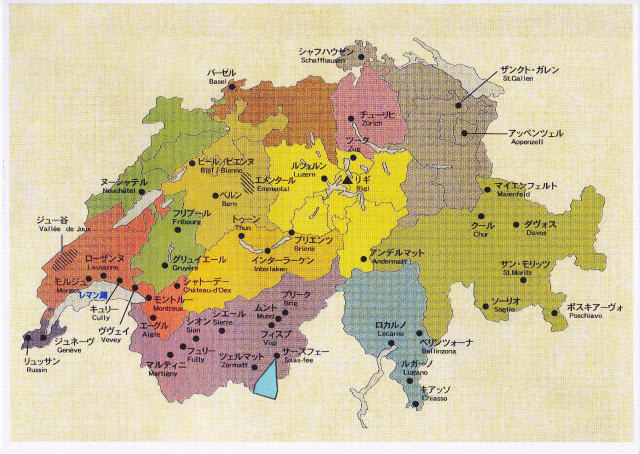

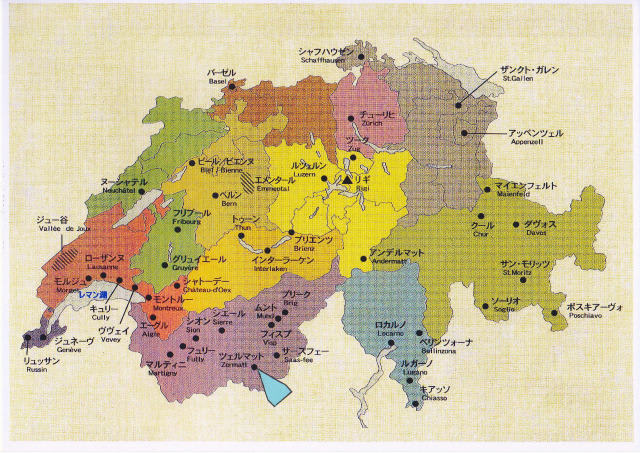

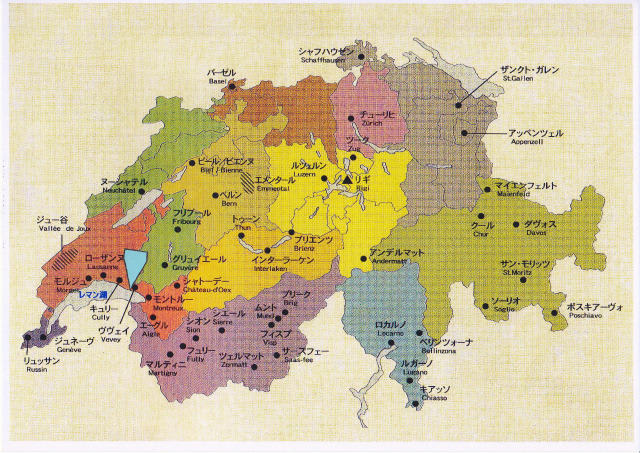

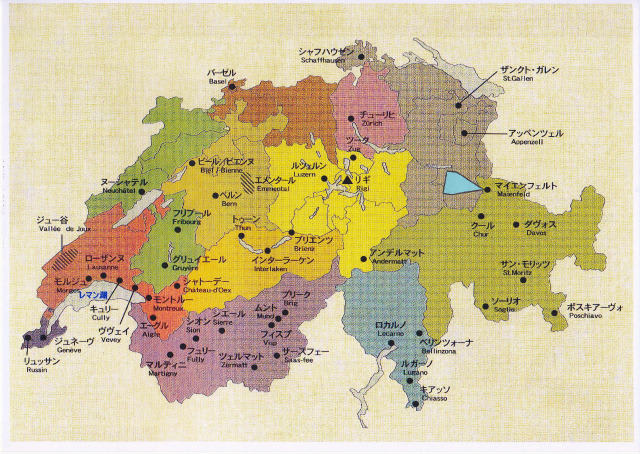

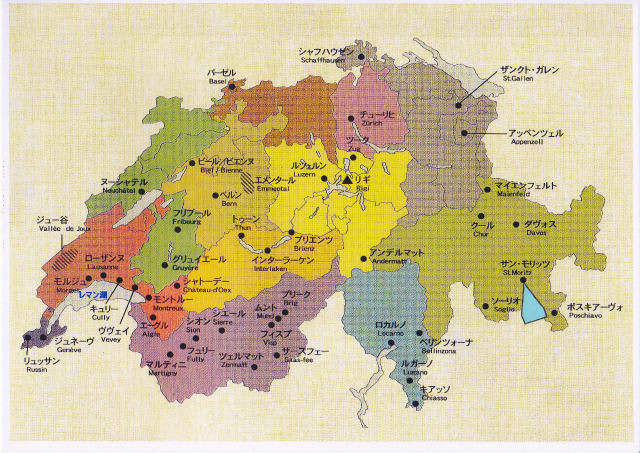

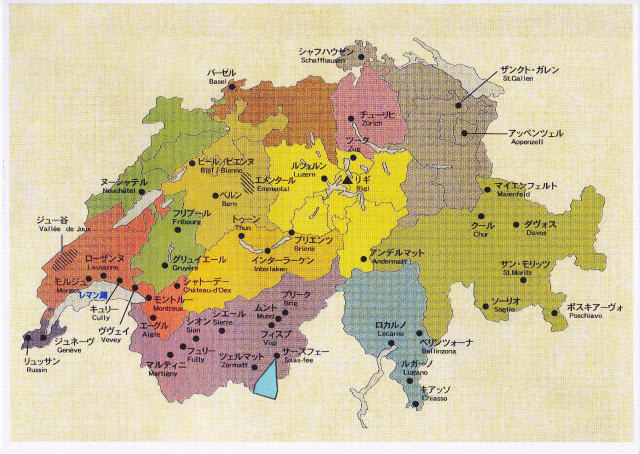

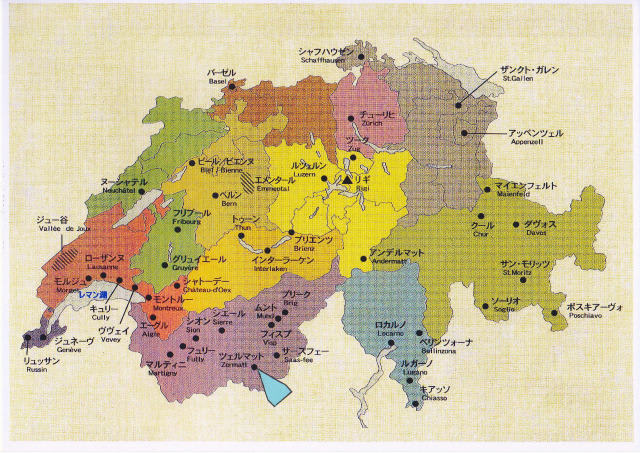

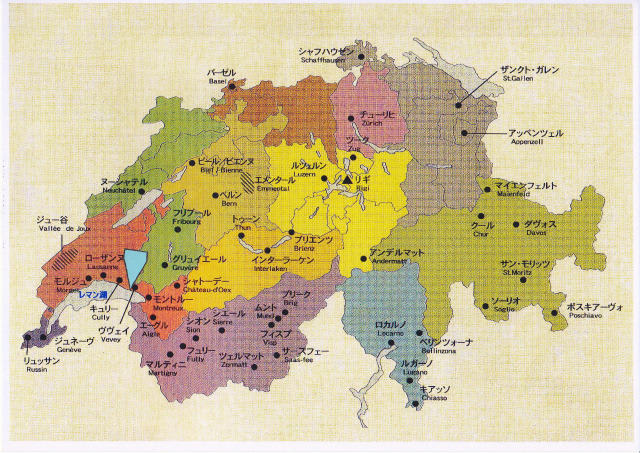

このエリアの地図。

インターラーケンには、インターラーケンオスト(東)(Interlaken Ost)駅とインタ

ーラーケンヴェスト(西)(Interlaken West)駅の2つがあります。まずは、登山鉄道

の始発駅になっているインターラーケンオスト駅。ブリエンツ湖に近く、標高は567m

です。

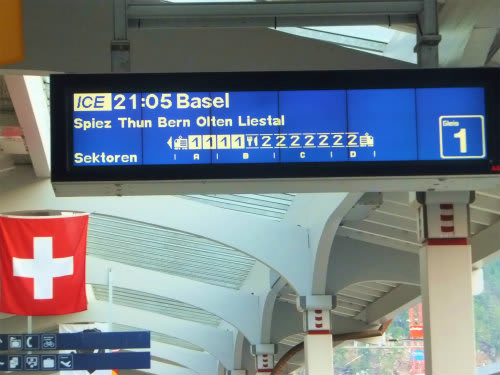

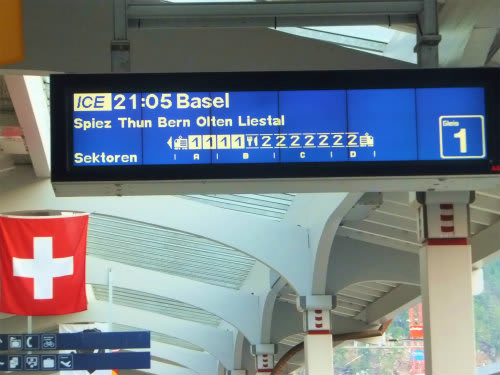

5月31日(木)21時23分頃の駅構内。左のホームに、ドイツからの特急列車が停

まっています。

駅前広場から見た駅舎。

ホームに入ってきたベルナーオーバーラント鉄道の登山列車。この列車でグリンデルワ

ルト(Grindelwald)に向かいます。

インターラーケンオスト駅から、分岐駅のツヴァイリュッチネン(Zweilütschinen)を

経て、終点のグリンデルワルト駅へ。標高1,027mにあります。

グリンデルワルト駅からは、ヴェンゲルンアルプ鉄道でクライネシャイデック

(Kl.Scheidegg)駅まで上がりました。標高は2,061mです。

帰路は、この駅構内で昼食をしました。

アイガー(Eiger)(3,970m)の北壁が望まれますが、この日は下部しか見えません。

クライネシャイデック駅からユングフラウ鉄道↑で、ヨーロッパ最高点の駅、ユングフ

ラウヨッホ(Jungfraujoch)に向かいます。次のアイガーグレッチャー駅(2,320m)

を過ぎると、終点まではトンネルになります。

2つ目の駅アイガーヴァント(Eigerwand)はトンネルの中ですが、数分間停車して展望

窓からグリンデルワルトなどの展望が楽しめます。アイガーヴァント駅の標高は2,865m。

短い時間の展望を終え、急ぎ列車に乗り込みました。

3つめのアイスメーア駅(Eismeer)(標高3,160m)にもトンネル内に展望窓があ

るのですが、すっかりガスに覆われ、展望は全く利きませんでした。

早々に列車に戻りました。

ユングフラウ鉄道の終点、ユングフラウヨッホ駅に着きました。ヨーロッパ最高点の駅

の標高は3,454mです。

期待のアイガー、メンヒ(Mõnch)(4,107m)、ユングフラウ(Jungfrau)

(4,158m)などの展望は得られませんでした。外の展望デッキは風が冷たく、

気温は-2.5℃でした。

クライネシャイデックに戻るために乗った登山電車。

クライネシャイデック駅に戻り、駅構内のレストランで昼食後、駅の近くにある新田次

郎の墓碑を見てから、駅を見下ろす高台に上がってみました。下が駅舎。

駅舎の右手奥の登山電車係留線。

クライネシャイデック駅から、往路とは別の西側を回るヴェンゲルンアルプ鉄道で、ラ

ウターブルーネン(Lauterbrunnen)に向かいます。次の駅ヴェンゲルンアルプ駅

(Wengernalp)(1,874m)。人家は少なく、主としてハイカーの乗降駅のようです。

同駅の信号機

西回りヴェンゲンアルプ鉄道の最下部の駅、ラウターブルンネン。標高797mまで下

りました。

右手駅舎の向こうに、垂直に落下する滝が望まれます。

ラウターブルンネン駅のプラットホーム

ラウターブルンネン駅からベルナーオーバーラント鉄道の西線に乗り、合流駅のツヴァ

イリュッチネン駅(Zweiiütscinen)を経て、インターラーケンオスト駅に戻りました。

インターラーケンオスト駅を出て、アーレ川沿いの遊歩道を散策して町の西にあるイン

ターラーケンベスト駅に行きました。

停車しているのは、ドイツからの特急列車ICEです。

インターラーケンベスト駅のプラットホーム

ホームに表示された、バーゼル(Basel)駅行き列車の列車編成表示

インターラーケンベスト駅の駅舎

ちなみに、ユングフラウ鉄道は1912年8月1日の開業、この8月1日(水)でちょ

うど開業100周年となりました。

私達も100周年を記念して、ユングフラウ鉄道から幾つかのプレゼントをもらいまし

たので、それを以下に紹介しましょう。

100周年記念パスポート 硬券の記念乗車券

ハイジの物語を紹介した小冊子

ハイジステッカー

それにしたも、あの3,454mのユングフラウヨッホ駅まで、明治45年(大正元年)

に長いトンネルを掘って登山鉄道を開通させた、スイスの登山鉄道にかける夢と信念と技

術には感嘆させられました。

ちなみに、日本では私がいつも利用している西武鉄道が、今年開業100年を迎えてい

ます。

また、8月16日(木)NHK総合TVで22時から放映された「夏・体感!世界の名

峰感動!スイス4千m峰永井大が懸命の挑戦!…」に、ユングフラウ鉄道などが紹介され

ていたので、ご覧になった方も居られるかと思います。

にほんブログ村

にほんブログ村

海外旅行 ブログランキングへ

海外旅行 ブログランキングへ

6月22日(金)にスイスの鉄道①をアップ後、「スイスの町並み、家並み」シリーズ

を入れたために間が空きましたが、「スイスの鉄道」の続きを再開します。

今回と次回は、5月27日(日)から6月2日(土)にかけてのスイス旅行で巡った、

スイスの鉄道の駅の様子です。

この旅行では、移動手段は主にバスだったので、鉄道王国スイスの鉄道のうちで乗車し

た区間はわずかでしたが、その数少ない駅の様子です。

最初は、スイス旅行2日目の5月28日(月)午前中に訪ねた、レマン湖北岸のラヴォ

ー地区にある小駅シェイブル(Chexbres)駅。駅員のいない無人駅でした。シィエイブル

は、首都ベルンの南南西に約80㎞のところです。

駅の周囲は、世界遺産になっているブドウ畑が広がり、南側にはレマン湖と湖の南に広

がるフランス領アルプスが一望できます。駅舎の左側が南になります。

この日は国境を越えてフランスに入り、正午近くシャモニー(Shamonix)に入ります。

バスから見たシャモニー駅。

シャモニーは、ヨーロッパの最高峰、モンブラン(4,807m)の山ろくです。

シャモニーで昼食後、峠を越えてスイスに戻り、国境のそばにあるル・シャトラ-ル・

フロンティエ(Le Cätelard Frontere)駅↓から、モンブラン特急の電車に乗りました。

左手のホームに停車しているのが乗車したモンブラン特急。

電車は深い渓谷を次第に下り、マルティニー駅(Martigny)で下車します。

マルティニー駅のプラットホーム

マルティニーからバスで、マッターホルンの見える町ツェルマット(Zermatt)に向か

いますが、ツェルマットは環境保護のためにガソリン車は入れませんので、北側のテー

シュ(Täsch)駅からシャトル列車で向かうことになります。そのテーシュ駅。

テーシュ駅の改札口。ツェルマットまでは10分ほどで着きます。

真新しい感じのテーシュ駅プラットホーム。

こちらがツェルマット駅。プラットホームは右手の低い屋根の下に。

行き止まりのツェルマット駅プラットホーム。右にもう1本あります。

ちなみに、ツェルマット駅の標高は1,620mです。

3日目の5月29日(火)、上の写真のツェルマット駅の右手にあるゴルナーグラート

(Gornargrat)登山鉄道のツェルマット駅から、登山電車に乗って終点のゴルナーグラ

ート駅に向かって上がって行きます。

ゴルナーグラート駅の2つ手前、リッフェルベルク(Rifflelberg)駅。標高は2,582

mと表示されていました。

次の駅ローテンボーデン(Rotenboden)、標高2,819mです。

終点のゴルナーグラート駅、標高3,089mですが、好天だったのであまり寒さは感じ

ません。

駅の左手が展望台で、ヨーロッパ第2の高峰モンテローザ(4,634m)やマッター

ホルンなど、4000m級の高峰と雄大な氷河が一望でした。

ゴルナーグラートからツェルマットに戻って連泊後、4日目の5月30日(水)はバス

で近くのサースフェー(Saas-fee)観光の後、スイス東南部のサンモリッツ(St. moritz)

に向かいます。

途中、2つの峠越えがありますが、最初のフルカ峠(2,429m)は残雪のためまだ通

行止めでした。バスは峠の西のふもと側にある氷河特急のオーバーヴァル(Oberwald)駅

から、カートレインと呼ぶ貨車に乗り、全長15,442mのトンネルで峠の東に出ます。

オーバーヴァル駅構内の様子。

左にある黄色いバスが右の方にバックして、専用ホームから無蓋貨車に乗り入れます。

バスの向こうがトンネルの入口。

トンネルの東側のレアルプ(Realp)駅に着き、カートレインを降りる乗用車(右)と、

反対方向に向かうために待つている乗用車(左)。

5日目の5月31日(木)午前、サンモリッツからバスで南東に15㎞ほどのベルニナ・

ディアボレッツァ(Bernina Diavolezza)まで行き、ロープウェイでディアボレッツァ展

望台に上がり、ピッツベルニナ山群を眺めました。

帰路は、ベルニナ・ディアボレッツァ駅からベルニナ線の電車でサンモリッツに戻りま

す。標高2,093mにあるベルニナ・ディアボレッツア駅。左がサンモリッツの方向。

無人で小さな駅舎です。

プラットホームも無く、両方向列車とも同じ場所から乗降します。

38分でサンモリッツ駅に着きました。駅の標高は1,775m

サンモリッツ湖畔からのサンモリッツ駅の眺め。

湖とは反対側のサンモリッツ駅舎。

駅構内には、色鮮やかな車輌が何編成か停車していました。

湖畔のレストランで昼食後、サンモリッツ駅から氷河特急アルブラ線に乗り、この線の

見どころとして知られるラントヴァッサー(Landwasser)橋を渡り、次の駅でティーフェ

ンカステル(Tiefencastel)に下車しました。

駅は標高884mの山間にあり、無人です。

この駅から再びバスに乗り、アルプスの少女ハイジの故郷として知られる、マイエンフ

ェルト(Maienfeld)に向かいました。 (続く)

にほんブログ村

にほんブログ村

海外旅行 ブログランキングへ

海外旅行 ブログランキングへ

今日の、インターラーケン(その2)では、インターラーケンベスト(西)駅付近か

らインターラーケンオスト(東)駅の方向に向かって、両駅を結ぶ駅前通に沿った町並

みや公園など、6月1日(金)から2日(土)にかけて歩いたものを紹介します。

まずは、インターラーケンベスト駅に近い、アーレ川の橋のたもとで6月2日早朝に

眺めたとメンヒ(4,099m)(左)とユングフラウ(4,158m)(右)。

アーレ川のそばに立つホテル

駅近くの屋外でティータイムを楽しむ人たち。

駅のそばの商店。

こちらはホテルのよう。

駅に近いクラシックな建物。

ベスト駅近くで、細い通りに入ってみました。左のビル入口上に牛の飾り物が。

近くの商店のショウウィンドウに並ぶ商品。

横道には、同じスタイルの民家らしいのが並んでいます。

駅前通の中ほど、一番目に付いた大きなホテル。

このホテルには、カジノもあるようです。

上のホテルの南側は、広い芝生地が広がるホーヘマッテ(HõHEMATTE)公園です。

公園には夕方、次々とパラグライダーが着地していました。

公園の西端付近のホテル。

6月1日午前中に上がったユングフラウヨッホ展望台では、雲に隠されて見えなかっ

たユングフラウ(4,158m)の雄姿が、その日の夕方、公園の向こうにあるホテルの

背後に望まれました。

こちらは翌朝、同じ公園からのユングフラウ。

公園からは、ほかの残雪の山並みも望まれました。

公園の東側には2つの教会が並び、そのひとつはインターラーケン城とのこと。

近くの駅前通にも、幾つかのホテルが並んでいます。

公園が終わるとホテルはすぐ近く。そのあたりの街路樹の多い駅前通り。

宿泊したインターラーケンオスト駅に近いホテル・カールトンヨーロッパの、すぐそば

にある別のホテル。

6月2日早朝、ホテルからの眺め。

6月1日の午後と夕方、そして2日の早朝に撮ったものを混ぜたので、彩りがまちまち

で違和感を感じたかも知れませんが、ご了承下さい。

「スイスの町並み、家並みシリーズ」はこれで終わり、次回からは別のテーマでスイス

旅行の様子を紹介します。

にほんブログ村

にほんブログ村

海外旅行 ブログランキングへ

海外旅行 ブログランキングへ

旅の終盤、5月31日(木)と6月1日(金)は、スイスのほぼ中心部、ベルナー

オーバーラントの二つの湖 (トゥーン湖とブリエンツ湖) の間に位置するインターラー

ケン(Interlaken)に宿泊しました。

インターラーケンは12世紀に修道院とともにつくられ、19世紀の英国人を中心とし

た山岳観光ブームで発展した町で、ユングフラウ地方への玄関口として世界的に広く知

られています。

東(Ost)と西(West)に分かれた2つの駅の間を、駅前通りと呼ぶメインストリートを、

20分ほどで歩けてしまう小さい町で、高い山々に囲まれた谷間の山里でありながらも、

高級ホテルやカジノなどが並ぶエレガントな雰囲気のリゾート地です。

このインターラーケンを、今日の(その1)では、インターラーケンオスト(東)駅

からアーレ川沿いに、インターラーケンベスト(西)駅付近まで歩いた道筋を紹介します。

街路樹に覆われたインターラーケンオスト駅付近の駅前通り。左の建物はユースホス

テル。

ユースホステルの先で、駅前通はアーレ川沿いに出ます。川を斜めに鉄道橋が架けら

れていて、インターラーケンベスト駅を出た電気機関車牽引の列車が、オスト駅に向か

って橋を渡ります。

駅前通と川に挟まれてイギリス公園と呼ぶ公園があり、その中にレリーフがありました。

ヨーロッパの鉄道駅の最高点のある、ユングフラウ鉄道の設計者で事業者でもある、

アドルフ・グイヤー・ツェラー像。彼の顔はユングフラウの方向を向いているようです。

イギリス公園から望むアーレ川

公園から、アーレ川左岸沿いに遊歩道が続いているので、下流に向かうことにしました。

対岸を走る列車は、やはりベスト駅に向かっています。

りっぱな広葉樹に覆われた遊歩道から、右岸に迫る急斜面の眺め。

駅前通りに立つ建物

両駅間の中ほど近くまで進み、橋を渡って右岸に回りました。橋から見下ろす、雪解け

水で豊富なアーレ川の流れ。

右岸を走ってきた線路は再びアーレ川を渡り、インターラーケンオスト駅が近づきます。

右岸の遊歩道沿いに立つ大木。白い花の咲くトチノキだったように思います。

対岸の遊歩道沿い、豊富な街路樹と建物。

鉄道橋の下流には、歩行者用の橋が架かっていました。

駅前通周辺と思われるところに見える、教会と周辺の建物など。

歩道橋近くで語り合う若いカップル。

歩道橋

左岸から分流するところに、堰(せき)が設けられています。

右岸の遊歩道は、こんな感じでスズカケなどの街路樹が続いていました。

遊歩道沿いの、民家の壁面に吊された花と飾り。

駅前通に中心街が近づき、流れは左にカーブして橋が近づきました。

橋の向こうに、ウンターゼン教会の尖塔が望まれます。

遊歩道沿いには、落ち着いたたたづまいの民家が続いていました。

その民家のひとつの庭に、奇妙な野菜が。

帰国後調べたら、コールラビという野菜のようです。

なかなか趣ある民家です。

橋を渡る馬車

橋の近くで憩う母子

橋の下流に、もうひとつの堰が設けられていました。

橋の飾り花

アーレ川は、インターラーケンと隣村ウンターゼン(Unterseen)との境になっている

ようで、飾り花とは反対側の橋桁に二つの町の標識が並んでいました。

ウンターゼーンは、13世紀にハプスブルク家によってつくられた村で、歴史的な街並

が残されているとのことですが、訪ねる時間はありませんでした。

橋から下流の眺め。この先で流れはトゥーン湖に入ります。

橋を渡ると、インターラーケンベスト駅はすぐ近くです。

にほんブログ村

にほんブログ村

海外旅行 ブログランキングへ

海外旅行 ブログランキングへ

2012年5月31日(木)の午後訪ねたのが、ハイジの故郷と呼ばれるマイエン

フェルト(Maienfeld )でした。

マイエンフェルトはスイス東部、グラウビュンデン地方にあり、標高は500m前後、

とりたてて著名なものはない素朴な村ですが、女流作家ヨハンナ・シュピーリがこの地

を舞台に書いた、児童文学の名作『ハイディ(ハイジ)Heidi』で世界的に有名になりま

した。

ブランディス城や村役場、山へと続く小道、水飲み場などの風景は、原作に忠実につ

くられた日本のアニメ『アルプスの少女ハイジ』にも登場しています。

私達が訪れたのは、マイエンフェルトの近くにあるイェニンス(Jenins)村で、アルプス

の少女ハイジの影響により世界中から観光客が訪れていて、中でも日本人観光客が最も

多いようです。

このタイトルになっている「町並み、家並み」は見られず、どこを向いても自然がい

っぱいといった感じの場所でした。

最初に訪ねたのが「ハイジの泉」です。

アルプスの少女ハイジが水を飲んでいる彫刻があり、周辺の広い芝生地にカシワのよ

うな広葉樹のびのびと枝を広げていました。

芝生地の向こうには、奇怪な岩陵の山並みが望まれます。

ハイジの泉からバスで10分ほどで、「ハイジの家」のところに行きました。

「アルプスの少女ハイジ」をイメージして造られた建物のよう。

ハイジの家の庭先

奥は牛の水飲み場か。手前の足ふみの装置は牧草を切る道具かもしれません。

ここは丘陵の中腹なので、周辺の山並みなどの展望が広がっています。

下の芝生地に並ぶのは松の木の一種か。

写真では見えませんが低地にはライン川が流れ、流れを挟んだ家並みが望まれます。

ハイジの家のそばには牧場があり、羊を中心に、鶏や牛の姿も見られます。

牧場のそばに立つカエデのような葉の高木。左に少し見えるのは売店の建物です。

売店近くにただひとつあった民家。

庭先の人形群

ハイジの家から駐車場に向かすう道筋からの展望。

ハイジの家を後にして、最後の宿泊地、インターラーケンに向かいました。

にほんブログ村

にほんブログ村

海外旅行 ブログランキングへ

海外旅行 ブログランキングへ

5月30日(水)夕方、スイスを代表する高級リゾート地、サンモリッツ(St. Moritz)

に着きました。宿泊したのは、町並みの中心からは少し離れた、サンモリッツ湖の西岸に

近いバート地区のホテルです。

サンモリッツはスイスの東南部にあり、イタリア国境までは直線で15㎞ほど。標高

は1,800m前後、人口は5,000人余りです。

町はイン川沿い、サンモリッツ湖の湖畔に位置し、夏にはハイキング、冬にはウィン

タースポーツが盛んで、近くに鉱泉も噴出しているため、年間を通じて多くのレジャー

客、保養客を集めているようです。

また、第2回の冬季オリンピックを1928年に開催し、第二次世界大戦後の1948

年にも2度目の冬季オリンピックを開催しています。

5月31日(木)出発前のわずかな時間、朝の散歩に。ホテルの近くにグランドがあ

り、その向こうがサンモリッツの中心部になります。

グランドの向こうに見える塔のある建物は教会のようですが、出発時刻が迫っていた

ので、そばまで行って確認する時間はありませんでした。

山すそに立ち並ぶ住宅群

グランドのそばには、集合住宅らしい建物も見られます。

午前中、近くのベルニナ・ディアボレッァまで往復してディアボレッァ展望台から白銀

の山並みを展望して、ベルニナ線の電車でサンモリッツ駅に戻りました。

昼食をするために、駅に近いサンモリッツ湖畔のレストランに向かいました。湖畔から

は、サンモリッツの町並みや湖を取り巻く山々などの、気持ちよい展望が得られます。

レストランからも、同じような展望が。

サンモリッツ駅周辺

レストランのそばの湖岸には広い芝生が広がり、タンポポなどの彩りもきれいです。

午後は、氷河特急の電車とバスを乗り継ぎ、「アルプスの少女ハイジの故郷」に向かい

ました。

にほんブログ村

にほんブログ村

海外旅行 ブログランキングへ

海外旅行 ブログランキングへ

好天に恵まれた2012年5月30日(水)の午前、ツェルマットに近く、スイス第

2の高峰ドム(4,545m)など4,000m級の高峰に囲まれ、「アルプスの真珠」とも呼ば

れるサースフェー(Saas Fee)を訪ねました。

サースフェーの標高はおよそ1,800m、スイスでは有名なアルペン・リゾートのよ

うですが、日本ではツェルマットのインパクトが強すぎるせいか,ほとんど知られてい

ません。私も今回の旅で初めでサースフェーの名を知りました。

ツェルマット同様、町中に一般の自動車は入れず,電気自動車が行き交っているので、

きれいな空気と静かな環境が保たれ、人通りもツェルマットよりずっと少なく、しっと

りと落ちついた村でした。

ツェルマットからのバスを村はずれの駐車場で降り、以後、雪山に囲まれた谷あいに

並ぶ民家やホテル、店舗などの間を歩いてぐるっと一周しました。

駐車場に近いインフォメーションセンターのそばには、ツェルマットでも見たネズミ

返しの小屋が幾つも残っています。

村のすぐ背後に氷河が迫っていて、ミシャベル(Mischabel)山群の ドムをはじめとす

る山々がそびえています。

小屋のそばに桜が咲いていました。

近くの路傍にあった、木の形をうまく利用した飾り物。

どちらを向いても、残雪の山並みが望まれます。

落ち着いた彩りの民家やホテルなどが、緑の斜面や川に沿って並んでいます。

ホテルやレストランもあちこちに見られましたが、6月半ばからが本格シーズンの

ようで、まだ休業中の表示のあるところがほとんどでした。

古そうな木造家屋

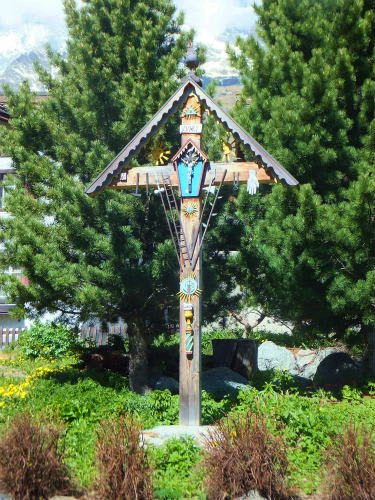

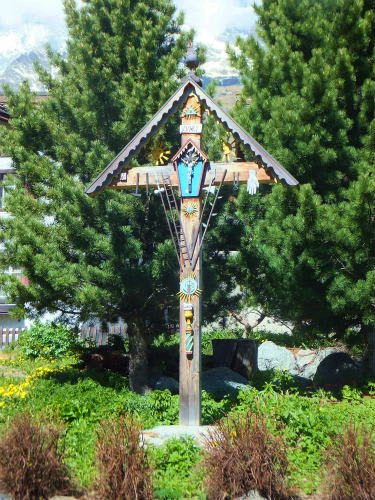

十字架の飾り物

「ミグロス」の表示があるのでスーパーのよう。入ってはみませんでした。

家並みの中心にある教会

そばに小学校があり、その隣に小さいインフォメーションセンターが。ここは閉じて

いました。

スタートしたメインのインフォメーションセンターの方に戻る途中にあった、ネズミ

返しの小屋。右下に置いてあるのはリヤカーです。

建物の壁面の飾り、このような木を用いた飾りは、村のあちこちで見ました。

民家のへいに沿って積まれたまき。冬期のストーブの燃料に用いるようです。

中心付近の商店。

小さい店の入口にあった木の飾り物

ここにも、何棟ものネズミ返しの小屋が並んでいます。

出発したインフォメーションセンター近くまで戻りました。

サースフェーには3時間余り滞在したのですが、期待のスイス第2の高峰・ドムの山

頂は、雲に隠れて姿を見せてはくれませんでした。

にほんブログ村

にほんブログ村

海外旅行 ブログランキングへ

海外旅行 ブログランキングへ

スイス旅行2日目の5月28日(月)夕方、マッターホルンを望む山間の町、ツェル

マット(Zärmat)に入り、ここで連泊しました。

ツェルマットは、スイスの南西、ヴァレー州のドイツ語圏にあり、標高は1,610m

前後、スイス屈指の山岳リゾート地で、アルプス観光の中心地のひとつになっています。

氷河特急が走るマッターホルン・ゴッタルド鉄道の終点で、ツェルマットからはゴル

ナーグラート登山鉄道やケーブルカーなどが幾つも延びています。ここは駅前広場。

環境保護のために、内燃機関(ガソリン、ディーゼルなど)搭載の自動車の乗り入れ

は禁止されていて、町の中では代わりに電気自動車↓や馬車が利用されていました。

私達もテーシュ(Täsch)でバスを降り、シャトル列車に乗り換えて10分ほど乗り、

ツェルマットに入りました。

商店の並ぶ駅前通り。南に向かう正面に雪山が望まれます。

商店街の尽きたあたりから東側のマッターフィスパ川沿いに出ました。周辺の建物群。

宿泊したホテルは、この川の左手奥の方です。

3日目の5月29日(火)は快晴。ほぼ太陽が差し込んだ朝のマッターホルン(4,478m)

や、周辺の山並みが、ホテルのテラスから眺められました。

日中、ゴルナーグラート展望台まで登山電車で往復して山岳展望を楽しみ、午後、再

びツェルマットに戻りました。駅前広場に並ぶ電気自動車。

駅前通を散策しながらホテルに向かいます。

商店が途切れたあたり、教会の先に木組みの古い建物が幾つも見られました。

入口の飾り付け

建物の向こうに、マッターホルンが。

第2次世界大戦に従軍して戦死した人の慰霊碑のよう。

これもりっぱな木組みの家。背後の大岩に十字架が立っています。

町中の民家に立っていたのは標札なのでしょうか…。

近くの民家の窓際の飾り付け

急斜面下にも幾つもの民家が並んでいます。

ホテルのテラスからはマッターホルンだけでなく、間近の緑の斜面の気持ちよい景観

も得られます。

ツェルマットは、このように周辺を深い谷に囲まれた、静かな環境の観光地でした。

にほんブログ村

にほんブログ村

海外旅行 ブログランキングへ

海外旅行 ブログランキングへ

スイス旅行2日目、5月28日(月)午前に訪ねたのが、スイス南西部レマン湖の東

北端にあるラヴォー(Lavaux)地区のシェイブル(Chexbres)村でした。

ラヴォー地区は、スイスとフランスの国境にあるスイス最大の湖、レマン湖の上に延

びる丘陵に、ブドウ畑がテラスのように広がっており、2007年に世界遺産(文化遺

産)に登録されました。

ブドウ畑の下にレマン湖が、その向こうにフランスアルプスの山並みも望める景勝地

です。

民家の窓際の飾り付け、このような飾りは村内のあちこちで見られました。

屋根の煙突にも

一面に広がる丈の短いいブドウ畑

その中に、落ち着いた彩りの民家が。

ゆったりした気分で、ブドウ畑やレマン湖が眺められます。

花も、湖からのそよ風を受けて気持ちよさそう。

村の中心にあるスーパー・ミグロス(MIGROS)は、ビルの1階部分。

ミグロスから駅への下り道。駅はすぐ近くです。

近くの建物の飾り。何の店なんでしょうか…

ここがシェイブル駅。駅舎の向こう側に、低いプラットホームがあります。

駅のそばにも小さいブドウ畑が。

駅前広場の隅には、役目を終えたのでしょうか、ブドウ絞り器が無造作に置いてありました。

周辺の建物。テラスからお茶を飲みながらの湖畔の展望は、気持ちよいことでしょう。

広々としたレマン湖を見下ろしながら、バスで次の目的地に向かいました。

にほんブログ村

にほんブログ村

海外旅行 ブログランキングへ

海外旅行 ブログランキングへ

にほんブログ村

にほんブログ村