60~90年代名作漫画(昭和漫画主体・ごくタマに新しい漫画)の紹介と感想。懐古・郷愁。自史。映画・小説・ポピュラー音楽。

Kenの漫画読み日記。

「バットマン」

映画「バットマン‐ ビギンズ」をDVDで見ました。最初は何か、つまんねーかなあー、みたいな感じで見てましたけど、後半、面白かったです。エピソード的には、一番最初の「バットマン」ストーリー。バットマン誕生秘話、そのものですね。主人公の大富豪ブルース・ウエインが、いったいどうして正義の味方バットマンになる事となったのか?その理由、精神の変遷、手探りで模索する迷いながらの旅。まだまだ子供の時分に両親を失った、非常に大きな衝撃。そこで背負った重たい心の碇。少年の、両親と幸福を奪い取った悪との対峙。少年は、それからは、一生、悪というものと正面に向かい合わせで、考え続けなければならないようになる。迷い、惑い、疑問。若きブルース・ウエインの彷徨いの旅。そうして厳寒のヒマラヤ山中で出会う、答えを教えてくれるやも知れぬ人。ある種、師。これは、見方によっては、前半は、立派な青春映画ですよねえ。色恋の悩みは含まぬ、青春の惑いと苦悩、挫折。自分探しの旅。若きブルース・ウエイン青年の、あまりにも若き日に訪れて苦しめ続ける、人生の最大の疑問、迷い、苦悩は果たして、ヒマラヤ山中の日々の苦闘の中で、解決は見れるのか?

とはいっても、後半の特撮活劇がすごいし、映画1本まるまるは、やはりD.C.コミック原作のアメリカヒーロー映画に他ならないですよね。青春の苦闘、みたいのは、ヒーロー映画の1エピソードで、スーパーマンとは違い、あくまで人間のヒーローである「バットマン」が生まれるまで、の人間臭さをも盛り込んだ、アメリカンヒーロー史に輝く「バットマン物語」の、記念碑的プロローグですね。

とはいっても、後半の特撮活劇がすごいし、映画1本まるまるは、やはりD.C.コミック原作のアメリカヒーロー映画に他ならないですよね。青春の苦闘、みたいのは、ヒーロー映画の1エピソードで、スーパーマンとは違い、あくまで人間のヒーローである「バットマン」が生まれるまで、の人間臭さをも盛り込んだ、アメリカンヒーロー史に輝く「バットマン物語」の、記念碑的プロローグですね。

ヒマラヤ山中で、正義の教えを受けて、強くなるブルース青年。怪人ラーズアルグール率いる、ヒマラヤ本拠地の世界正義を治める、影の同盟なる集団の、幹部が教える正義というものは、自分の考える正義ではないと、身体的強さを修めたブルースは、この正義団に反乱する。正義の忍者集団、影の同盟を壊滅させ、直接の師のみは救う。だがこれが、後に仇となる。

故郷の大都市ゴッサムシティーに戻るブルースは、いろいろとあった後、バットマンとなり、悪と戦い続ける事を決意。だが、ここにヒマラヤの師がやって来る。彼等、影の同盟の正義団は、歴史的に腐敗した都市を滅ぼしてきた。それを正義の使命としている。今正に腐敗しているゴッサムシティーも、彼等正義団は滅ぼそうとする。かつての師とその手下達と、自分の生まれた街ゴッサムシティーを守る為、バットマンは敢然と戦う。というストーリーですね。バットマン誕生秘話。バットマンエピソードの一番最初の話だから、映画「バットマン‐ビギンズ」です。

このヒマラヤに住む、正義集団の影の同盟の首領、ラーズアルグールに扮するのが、トム・クルーズの「ラストサムライ」でハリウッドに認められた渡辺謙。ヒマラヤのお城で、ブルース・ウエインに簡単にやられちゃうけど。この影の同盟の首領が東洋人渡辺謙だからか、影の同盟は忍者集団でもあります。アメリカ映画は、日本人とかが絡むと、活劇は絶対に、忍者テイストにしてしまいますね。後に、直接の師が、影の同盟の意志を継いで、都市をひとつ滅ぼしに来る。まあ、このお話があって、それから数々の悪党怪人達と、ゴッサムシティーの平和を守る為に、あくなき戦いを繰り広げて行く事となる。この映画のヒロインが、今やトム・クルーズの嫁さんであり、トムクルーズの子供を産んだケイティー・ホームズですね。可愛くてイイですね、ケイティー・ホームズ。アップで見るとそれ程美人じゃないけれど、知的そうに見えて、とにかく可愛い。良いなあ、ケイティー・ホームズ。

このヒマラヤに住む、正義集団の影の同盟の首領、ラーズアルグールに扮するのが、トム・クルーズの「ラストサムライ」でハリウッドに認められた渡辺謙。ヒマラヤのお城で、ブルース・ウエインに簡単にやられちゃうけど。この影の同盟の首領が東洋人渡辺謙だからか、影の同盟は忍者集団でもあります。アメリカ映画は、日本人とかが絡むと、活劇は絶対に、忍者テイストにしてしまいますね。後に、直接の師が、影の同盟の意志を継いで、都市をひとつ滅ぼしに来る。まあ、このお話があって、それから数々の悪党怪人達と、ゴッサムシティーの平和を守る為に、あくなき戦いを繰り広げて行く事となる。この映画のヒロインが、今やトム・クルーズの嫁さんであり、トムクルーズの子供を産んだケイティー・ホームズですね。可愛くてイイですね、ケイティー・ホームズ。アップで見るとそれ程美人じゃないけれど、知的そうに見えて、とにかく可愛い。良いなあ、ケイティー・ホームズ。

僕は、バットマン映画で一番好きなのは、80年代末から始まったバットマン映画のシリーズでは第2作、「バットマン・リターンズ」が好きですね。ヒロインというか、敵役でもあるんだけど、キャットウーマン役をやったミシェルファイファーが色っぽい美人で、もうドキドキ良くって。お話も好きでしたね。全体を覆う、何か暗く重い雰囲気が良かった。いや、ほんと、ギラギラ光るビニール皮革製みたいな真っ黒全身コスチュームで猫の動きをするキャットウーマンのセクシーだったコト!もうたまりませんでした。この間の、ハルベリーのキャットウーマンよかずっと、ドキドキものでした。ハルベリーも7頭身か8頭身かの全身プロポと可愛くセクシーなフェイス見ると、たまりませんが。「バットマン ビギンズ」では、ラストに、ここから89年の映画第1作のジョーカーの巻に続いていく、という思わせがあります。「ビギンズ」の渡辺謙は、予想していた程の出演はありませんでしたね。今回の悪者達の首魁役で、期待してたんだけど。バットマンと死闘を戦い抜くのは、その子分幹部の白人だった。

僕は、バットマン映画で一番好きなのは、80年代末から始まったバットマン映画のシリーズでは第2作、「バットマン・リターンズ」が好きですね。ヒロインというか、敵役でもあるんだけど、キャットウーマン役をやったミシェルファイファーが色っぽい美人で、もうドキドキ良くって。お話も好きでしたね。全体を覆う、何か暗く重い雰囲気が良かった。いや、ほんと、ギラギラ光るビニール皮革製みたいな真っ黒全身コスチュームで猫の動きをするキャットウーマンのセクシーだったコト!もうたまりませんでした。この間の、ハルベリーのキャットウーマンよかずっと、ドキドキものでした。ハルベリーも7頭身か8頭身かの全身プロポと可愛くセクシーなフェイス見ると、たまりませんが。「バットマン ビギンズ」では、ラストに、ここから89年の映画第1作のジョーカーの巻に続いていく、という思わせがあります。「ビギンズ」の渡辺謙は、予想していた程の出演はありませんでしたね。今回の悪者達の首魁役で、期待してたんだけど。バットマンと死闘を戦い抜くのは、その子分幹部の白人だった。

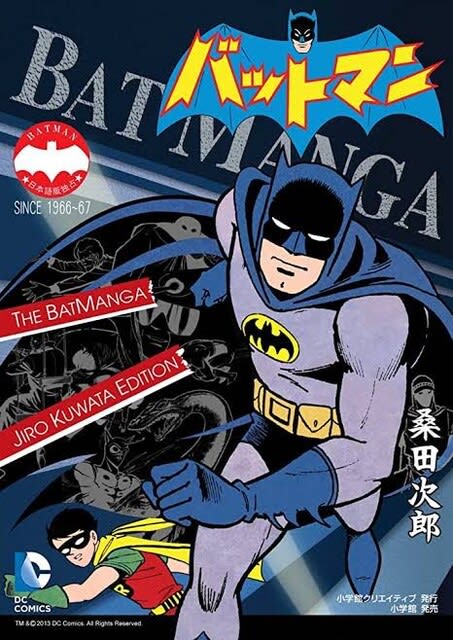

ということで、今回の漫画作品は、「バットマン」です。といっても、ハリウッドのバットマン映画の原作アメリカ漫画、D.C.Comicsの方の「バットマン」では、ありません。原作D.C.Cmicsの本家漫画は、僕は本屋でパラパラ立ち読みした事しかありません。それもたった1度だけくらいなもんで。この本家作品を真似て描いてるんですけど、日本でも少年誌に「バットマン」漫画が連載されていた時期がありました。もう随分昔の話ですけど。1966年頃、当時のアメリカTV放送実写ドラマに子供向け「バットマン」があり、これが日本に輸入されて日本の民放で毎週放送されて、当時の少年少女達に大人気を呼ぶハズでした。僕はこの放送を実際に見ていて、当時好きなヒーローものの一つだったんだけど、いろいろと調べると、当時の日本での放送ではあまり人気がなかったようですね。アメリカでは大人気番組だったらしいけど、国民性ですかね。この、当時の、アダムウエスト主演の「バットマン」はそれこそもうコミックという感じで、ヒーローものではあるけれど、リアリティーに欠ける、ちょっとコミック‐ドラマって感じですかね。劇場版映画も1本作られてるけど、こっちはもう、昔の日本でよく使われた、文字通りの、マンガ。日本人の感覚からしたらオフザケ映画、という子供だましものでした。最初の頃は、1時間放送ワクで毎週やっていて、僕はこのドラマの「バットマンのテーマ」のビートの利いた音楽にワクワクしていたものです。89年からの映画シリーズの「バットマン」は衣装も車も武器も黒が基調で、ドラマの雰囲気もちょっと重くて、闇のヒーローって感じだけど、こっちの「バットマン」は文句無く明るかったですね。

ということで、今回の漫画作品は、「バットマン」です。といっても、ハリウッドのバットマン映画の原作アメリカ漫画、D.C.Comicsの方の「バットマン」では、ありません。原作D.C.Cmicsの本家漫画は、僕は本屋でパラパラ立ち読みした事しかありません。それもたった1度だけくらいなもんで。この本家作品を真似て描いてるんですけど、日本でも少年誌に「バットマン」漫画が連載されていた時期がありました。もう随分昔の話ですけど。1966年頃、当時のアメリカTV放送実写ドラマに子供向け「バットマン」があり、これが日本に輸入されて日本の民放で毎週放送されて、当時の少年少女達に大人気を呼ぶハズでした。僕はこの放送を実際に見ていて、当時好きなヒーローものの一つだったんだけど、いろいろと調べると、当時の日本での放送ではあまり人気がなかったようですね。アメリカでは大人気番組だったらしいけど、国民性ですかね。この、当時の、アダムウエスト主演の「バットマン」はそれこそもうコミックという感じで、ヒーローものではあるけれど、リアリティーに欠ける、ちょっとコミック‐ドラマって感じですかね。劇場版映画も1本作られてるけど、こっちはもう、昔の日本でよく使われた、文字通りの、マンガ。日本人の感覚からしたらオフザケ映画、という子供だましものでした。最初の頃は、1時間放送ワクで毎週やっていて、僕はこのドラマの「バットマンのテーマ」のビートの利いた音楽にワクワクしていたものです。89年からの映画シリーズの「バットマン」は衣装も車も武器も黒が基調で、ドラマの雰囲気もちょっと重くて、闇のヒーローって感じだけど、こっちの「バットマン」は文句無く明るかったですね。

日本で民放放送が開始されると、少年画報社の漫画誌「少年画報」「少年キング」に、漫画の「バットマン」が連載されました。どちらも作画は当時の大人気漫画作家、桑田次郎さん。月刊誌「少年画報」は、66年7月号から67年4月号。「週間少年キング」では、66年の23号から67年の15号まで。僕は子供時代にこれも読んでいるけれど、あまり印象には残ってはいないですねえ。読んだ記憶は確かに持ってますけどね。TV放送のドラマの方が、すごいジェットカーみたいなバットマンカーを操り、ブレーキはパラシュートみたいのが開いて止めたりとか、洞窟の奥にすごい設備の基地を持っていたりとか、お色気たっぷりの敵、キャットウーマンが居たりとか、奇妙な悪ふざけ的悪党怪人キャラだとか、それまで見ていた日本のモノクロTVの、貧乏くさい、等身大ヒーロー達に比べて、ゴージャスで大人っぽく、過激に新鮮で、印象深かったのでしょうね。TV実写の方は。人気のないTV放送でも、桑田次郎先生描く漫画の方は、連載が1年近く続いているんですねえ。

日本で民放放送が開始されると、少年画報社の漫画誌「少年画報」「少年キング」に、漫画の「バットマン」が連載されました。どちらも作画は当時の大人気漫画作家、桑田次郎さん。月刊誌「少年画報」は、66年7月号から67年4月号。「週間少年キング」では、66年の23号から67年の15号まで。僕は子供時代にこれも読んでいるけれど、あまり印象には残ってはいないですねえ。読んだ記憶は確かに持ってますけどね。TV放送のドラマの方が、すごいジェットカーみたいなバットマンカーを操り、ブレーキはパラシュートみたいのが開いて止めたりとか、洞窟の奥にすごい設備の基地を持っていたりとか、お色気たっぷりの敵、キャットウーマンが居たりとか、奇妙な悪ふざけ的悪党怪人キャラだとか、それまで見ていた日本のモノクロTVの、貧乏くさい、等身大ヒーロー達に比べて、ゴージャスで大人っぽく、過激に新鮮で、印象深かったのでしょうね。TV実写の方は。人気のないTV放送でも、桑田次郎先生描く漫画の方は、連載が1年近く続いているんですねえ。

「貸本マンガReturns -リターンズ-」

前回の、お題「三丁目の夕日」のトコで、長々「ちびまる子ちゃん」を語りましたが、知りませんでしたけど、著者さくらももこ氏の自伝的エッセイ漫画「ちびまる子ちゃん」の続編となる、「ひとりずもう」が小学館の「週刊スピリッツ」に連載されていました。ここでは、主人公さくらももこは、高校生になっています。親友タマちゃんとも同じ高校に通い、同じクラブ活動の物理部に属して、友情が続いています。この漫画「ひとりずもう」は、同じ小学館から出ているスペシャルブックスで、書き下ろしのエッセイ集「ひとりずもう」が原作で、この連載は珍しい、エッセイ本著者本人によるコミカライズなんですね。「スピリッツ」では、まだ「美味しんぼ」が連載されています。すごいっ!いったい何年続いているんだ!?(1983年からビッグスピリッツに連載。時折ある程度の長期休載もあり。コミックスは現在94巻まで刊行。累計販売部数1億部突破。すごいっ!)

前回の、お題「三丁目の夕日」のトコで、長々「ちびまる子ちゃん」を語りましたが、知りませんでしたけど、著者さくらももこ氏の自伝的エッセイ漫画「ちびまる子ちゃん」の続編となる、「ひとりずもう」が小学館の「週刊スピリッツ」に連載されていました。ここでは、主人公さくらももこは、高校生になっています。親友タマちゃんとも同じ高校に通い、同じクラブ活動の物理部に属して、友情が続いています。この漫画「ひとりずもう」は、同じ小学館から出ているスペシャルブックスで、書き下ろしのエッセイ集「ひとりずもう」が原作で、この連載は珍しい、エッセイ本著者本人によるコミカライズなんですね。「スピリッツ」では、まだ「美味しんぼ」が連載されています。すごいっ!いったい何年続いているんだ!?(1983年からビッグスピリッツに連載。時折ある程度の長期休載もあり。コミックスは現在94巻まで刊行。累計販売部数1億部突破。すごいっ!)

え~、このブログ記事書いてるKen-Mortimaは、美少女子役タレントや若いおねえちゃんのコトしか頭に無い、マンガばかり読んでいるノータリンなアホ者だ、と思われるのも何ですので(まあ、当たっているトコロもなきにしもあらず‥みたいな事も何ですけども‥)、活字の本だって読んではいるんだぞ、と見え張りで書き込む事にしました。まあその、これは読んだ漫画がメインの「漫画読み日記。」ですけども、一応、日記なのですから漫画外の事柄も‥。はい。

え~と、最近、僕が読んだ本。「国家の品格」新潮新書-藤原正彦著。「貸本マンガReturns」ポプラ社-貸本マンガ史研究会著。この2冊は読了で、読み掛けが、「Web進化論」ちくま新書-梅田望夫著。「国家の品格」は理学系学者の書いた、思想書ですが、固いお題を優しくていねいに解説してあるので、実に読みやすくて、根っから遅読の僕にもラクに、比較的早く読めた本。「貸本マンガReturns」はもう、僕のホームグラウンドテーマみたいなもので、ああ~んノスタルジー!と嬉しい泣き叫びを上げながら読んで行った、楽しい楽しい本。「Web進化論」は、まだまだ第4章「ブログと総表現社会」と最初の方しか読んでません。ちょっと難しいかな‥、とは思ったが言いたい事は解ります。

「国家の品格」は、戦後、日本人が失った従来、日本人の持っていた思想、理念、日本人の心、というものを説き明かしている本です。良い意味での武士道に代表される思想、観念、道徳心。日に日に進む、社会の荒廃と、失われて行く国家の品格。今こそもう一度考えて、昔の日本人の持っていた、日本人の本来の心を取り戻そうと訴えた、いわば思想書ですね。固いテーマを本当に優しく説明しています。賛否両論あるでしょうが、成程と考えさせられもする本ですね。アメリカを代表とする西欧主義を追随してやまぬ、現日本の姿を憂いて投げかける、現在日本の社会・文化批判。ですね。良い本です。ノンフィクションのベストセラー書ですよね。

「国家の品格」は、戦後、日本人が失った従来、日本人の持っていた思想、理念、日本人の心、というものを説き明かしている本です。良い意味での武士道に代表される思想、観念、道徳心。日に日に進む、社会の荒廃と、失われて行く国家の品格。今こそもう一度考えて、昔の日本人の持っていた、日本人の本来の心を取り戻そうと訴えた、いわば思想書ですね。固いテーマを本当に優しく説明しています。賛否両論あるでしょうが、成程と考えさせられもする本ですね。アメリカを代表とする西欧主義を追随してやまぬ、現日本の姿を憂いて投げかける、現在日本の社会・文化批判。ですね。良い本です。ノンフィクションのベストセラー書ですよね。

梅田望夫さんの「Web進化論」も現在、ベストセラー書の1冊ですね。「国家の品格」程までは伸びてませんけど、勿論、本の価値は内容で、販売部数ではありません。書店や出版社にとっては、大きな問題でしょうけど。特に、この「Web進化論」出してる筑摩書房は漫画誌やコミックスはあんまし出していないでしょうから。勿論、出版社には、どこそこなりの、誇りと理念があるのでしょうけど。大出版社の、漫画誌やコミックスが莫大な額、稼いでくれるから、販売部数のあまり望めない、専門書や学術書等の難しい本も出せる、というのはあるでしょうからね。でも、中堅や弱小出版社が、そこなりの専門書や専門雑誌を一生懸命出版してくれてるのは、一般購読者にすれば嬉しい限りですよね。

梅田望夫さんの「Web進化論」も現在、ベストセラー書の1冊ですね。「国家の品格」程までは伸びてませんけど、勿論、本の価値は内容で、販売部数ではありません。書店や出版社にとっては、大きな問題でしょうけど。特に、この「Web進化論」出してる筑摩書房は漫画誌やコミックスはあんまし出していないでしょうから。勿論、出版社には、どこそこなりの、誇りと理念があるのでしょうけど。大出版社の、漫画誌やコミックスが莫大な額、稼いでくれるから、販売部数のあまり望めない、専門書や学術書等の難しい本も出せる、というのはあるでしょうからね。でも、中堅や弱小出版社が、そこなりの専門書や専門雑誌を一生懸命出版してくれてるのは、一般購読者にすれば嬉しい限りですよね。

「Web進化論」はさっきもいったように、一部しか読んでいないので、しっかりと読後感想などは書けないんですけど、言いたい事であろう、Webの進化が社会構造を変える、というのは解ります。ああ、そすうか、成程なあ、と。僕が読んだブロックの「ブログと総表現社会」の章では、ネットでブログをやっている人が1千万人の大台にまで行き、総表現社会になってしまうと、玉石混交状態ではあるが、面白い価値ある記事は百人に一人は居る、という事実があり、その上澄みの玉の部分をすくい取る、グーグル他の検索機構が進化すれば、メディア権威の支配構造を根底から揺るがす、事になるやも知れぬ(なるであろう)、というこれも社会構造を変える一因となる、と説明しています。

こう書いても、ちょっと解りづらいでしょうけど、要するに、今現在、メディアという権威が認めた、ほんの一握りの表現者=プロしか居ないのが、ネットの充実で、誰もが参加出来る総表現時代になった。増えるブログは限りなく1千万にも近づいている。優れたアマチュア表現者が、プロ表現者やそれを認定する権威のメディアを脅かす、ということです。後は、検索エンジンの技術進歩ばかりだと。

いや、面白いです、「Web進化論」。ちょっと難しいけど。この著者の梅田先生は、ちょっと前のテレビ東京の深夜経済番組に出演していて、こういう事も言ってました。今の、CP関係の若い人達が、脳が繋がっていると表現している事象。これは、一人の会社員に上司が頼んだ事柄がその会社員の能力の範疇に無い内容でも、ネットの向こうに居る友人知人なりの専門家に訊けば、その仕事は解決できる、と。つまり、ネットを介していろいろな人と繋がる事により、知識や情報が、あっと言う間に自分のものに出来る、ということです。まあ、実際、もっと単純な事柄ですが、たいていの簡単な事はネットで検索すれば、ワザワザ分厚く重い大百科事典で調べなくとも、すぐに解る。この、脳が繋がる、から発展して、ネットで作られている大百科事典Wikipediaの事実。素人万人が自分の知識を持ち寄り、ジグゾーパズルかロゴ模型のように少しずつ、万人の知識を積み重ねて作られる、構築ネット上大百科事典。まだまだ、ネット社会は、思いもよらぬように未来社会を形作って行くのかも。

「Web進化論」とは関係ないけど、携帯電話の進化もありますよねえ。携帯の企業はこれからは、ケータイのカード化に力を入れて行くようですし。オサイフケータイの充実。自販機対応。カード代わりの支払い機能。ローンやキャッシング。IDカードにもなりそうだし。ケータイは超小型パソコン化して、TVから音楽から、何でも出来るようになっているし。

後はねえ、小説だと読みかけは、集英社文庫のミステリで、真保裕一氏の「ボーダーライン」はだいぶ長いこと間開けとるなあ。アメリカ舞台の日本人探偵の人捜しもの、ハードボイルドタッチで面白かったんだけど、しばらく置いてしまった。僕もド近眼が近頃の急激な目の衰えで、ますますの遅読状態になり‥。いかんともしがたい。やっぱ、最近の読了は「貸本マンガRiturns -リターンズ-」ですね。

後はねえ、小説だと読みかけは、集英社文庫のミステリで、真保裕一氏の「ボーダーライン」はだいぶ長いこと間開けとるなあ。アメリカ舞台の日本人探偵の人捜しもの、ハードボイルドタッチで面白かったんだけど、しばらく置いてしまった。僕もド近眼が近頃の急激な目の衰えで、ますますの遅読状態になり‥。いかんともしがたい。やっぱ、最近の読了は「貸本マンガRiturns -リターンズ-」ですね。

ああ、やっと本文に来ました。え~と、漫画の事柄です。今回は純粋に漫画作品1品ではありません。番外編で、いわば漫画評論本です。「貸本マンガReturns -リターンズ-」。貸本マンガ史研究会の諸氏の研究成果の評論エッセイ集。読みやすくて、戦後の貸本文化とその歴史がよく解る、エッセイ調で綴る面白い評論。挿絵になる図版も充実していて最高です。

僕が幼少時には、まだ貸本は存在してました。小学校低学年の僕は、毎日夕方、近所にあった貸本屋へ通っていました。50年代初頭に始まった貸本文化は、もうその頃は最後期・末期でした。大手出版社が出していた月間少年漫画誌数誌、59年から刊行され始めたサンデー・マガジンの2大週刊誌。これがメジャーであり、裏街道の貸本は、マイナーであり、いわばアングラ文化みたいなものでした。貸本を取り扱っていたのはほとんどが中小企業の弱小出版社です。出版社といっても、夫婦だけに毛の生えた程度の規模だとか、大きくても数人でやっているような会社だったようです。後に、貸本向け漫画を描いている漫画家そのものがプロダクションを作って、編集・出版をもやり出したりしていた。全盛時、貸本屋さんは全国に3万軒あったと言われますが、独自の流通経路を持つ、ごくごく小さな規模の会社組織や小売業者の集まりで作られた世界のようですね。便宜上、小売業者と言いましたが、1泊2日1冊10円15円の、小さな貸本店ですね。僕は10歳くらいまでは、ここに毎日通って育った。

「貸本マンガリターンズ」という書物には、当時の貸本文化の全てが紹介されています。貸本の流通経路などの仕組みから、貸本の歴史、貸本漫画のさまざまな種類と内容。時代による内容の傾向。インディー・マイナー世界の中でも、ベストセラー作品、スター漫画家。などなどと、50年代初頭に始まり、60年代末に終焉を迎えた貸本漫画文化の全てを網羅、これ1冊読めば全部解ります。

子供の頃、僕が憧れ慣れ親しんだ貸本漫画世界のヒーロー達。思いつくままに、懐かしい憧れのヒーロー達の名前だけを挙げて行くと、「ジャンプ獅子」「独眼探偵」「ファイトメン」「爆弾野郎」「サタンボーイ」「渡り鳥」「ジャガー」「影男」「台風五郎」「トップ屋ジョー」「パクリ屋お六」「タックル猛牛」「アイアンマッスル」「万能屋錠」…。夢中で読んだ世界、貸本短編誌。「鉄人」「青春」「17歳」「オッス」「怪談」「オール怪談」「ゴリラマガジン」「刑事」「忍法秘話」など。ああ、思い出すと涙が出て来そうなくらい懐かしい、ああんノスタルジー!の世界ですねえ。何しろ、毎日2冊、絶対借りてたからねえ。読むのが無くなったら一度読んだの、また借りてた。子供の頃、小学校に雑誌を持って来て見せる子供達は一様に、大手出版社の月刊漫画誌か、小学館の学習雑誌を学校に持って来ていた。そしてその雑誌の事ばかりを話題にしていた。僕の知っている限りは、当時の僕の周りで、貸本屋に通う小学生はごくごく少数派でした。僕はみんなの知らぬ「劇画」という言葉を使う事を得意に思っていました。こいつら、漫画しか知らねえ、劇画を知らねえんだ、と。何か自分しか知らない世界、自分しか知らないヒーロー達が居る、という事が一種選良意識で嬉しかった。

子供の頃、僕が憧れ慣れ親しんだ貸本漫画世界のヒーロー達。思いつくままに、懐かしい憧れのヒーロー達の名前だけを挙げて行くと、「ジャンプ獅子」「独眼探偵」「ファイトメン」「爆弾野郎」「サタンボーイ」「渡り鳥」「ジャガー」「影男」「台風五郎」「トップ屋ジョー」「パクリ屋お六」「タックル猛牛」「アイアンマッスル」「万能屋錠」…。夢中で読んだ世界、貸本短編誌。「鉄人」「青春」「17歳」「オッス」「怪談」「オール怪談」「ゴリラマガジン」「刑事」「忍法秘話」など。ああ、思い出すと涙が出て来そうなくらい懐かしい、ああんノスタルジー!の世界ですねえ。何しろ、毎日2冊、絶対借りてたからねえ。読むのが無くなったら一度読んだの、また借りてた。子供の頃、小学校に雑誌を持って来て見せる子供達は一様に、大手出版社の月刊漫画誌か、小学館の学習雑誌を学校に持って来ていた。そしてその雑誌の事ばかりを話題にしていた。僕の知っている限りは、当時の僕の周りで、貸本屋に通う小学生はごくごく少数派でした。僕はみんなの知らぬ「劇画」という言葉を使う事を得意に思っていました。こいつら、漫画しか知らねえ、劇画を知らねえんだ、と。何か自分しか知らない世界、自分しか知らないヒーロー達が居る、という事が一種選良意識で嬉しかった。

まあ、この書物をありがたがるのは、もうけっこういい年齢の人になりますけどね。でもま、甘いノスタルジーの世界へと誘ってくれて嬉しかったですよねえ。よく知らなかった貸本漫画界の事情とか、どうして何処から生まれて来たのか、衰退原因とか詳しいことがよく解ったし、短い期間であった貸本文化の歴史がよく解って、読めて良かった本でした。オールド漫画ファンには、なかなか嬉しい良い本ですよ。もうここでは、思い出に残る個々の漫画作品は取り上げない事にします。

で、上記の「Web進化論」の続き文になるんですけど、あの本読むと、ブログで自作小説等を発表されている方が、もしメディア権威の人の目に付き、拾い上げてもらいやがては自分もプロ側に‥、などという野心を持っているならば、それは極めて希望の薄いものなんだ、という気持ちになりますよ。直言でそういう事が書いてある訳ではないんですけど、そう思わせる内容でもあります。メディア権威に認めてもらい、プロを目指すなら、やはり昔ながらの応募・投稿が良いように思えますね。ブログ本というものが出版されてますけど、極めてごく少数だし、特殊な内容の日記本ですしね。今のところ、軽い内容で簡単文化の読みやすい生活話題本で、似たような内容の本は二冊といらない感じだしね。何だか、あの本読んだら、ブログはブログというネット上の独自の世界として、膨れ上がり成長し、進化して行きそうなものに思えて来ます。そこからある程度の収益を得ようというのはちょっと難しい、自己表現の媒体という…。

「三丁目の夕日」

フジ系列で、アニメで大人気の、もうけっこう長寿番組「ちびまる子ちゃん」を、2時間ワクのスペシャルで実写ドラマ化、放送してまして、見たら、これが面白くて、2時間全部見ちゃいました。しかし、感心する、近頃の子役は本当に演技がうまいですねえ。びっくりです。また、キャストがよく選んでます!主演の女の子はちびまる子ちゃんのイメージ、ぴいったし!可愛かったですねえ。性格もうまく描いているし。もう、絶品!と褒めたくなるドラマでした。アニメ世界をよくあそこまで実写ドラマで表現した。スタッフはあっぱれ!タマちゃんも、お姉ちゃんも、女の子たちはみんなぴったしで、可愛かった。こういうコト書き込むと、「Kenの漫画読み日記。」を書いてるヤツは幼女趣味の変態だと、思われかねないからなあ、気イ使うよなあ。だってホント可愛かったもんなあ。読者のみなさん、私は幼女趣味の変態ではありません!これでよし。あの気障なお金持ちの子の花輪くんとかも良かったし、子役達はみんなうまかった。ホントにもう感心するのみでした。全子役の演技。しかしやっぱり、出色は主演まる子役の女の子の演技。最高でした。面白くて笑い続けました。脇役の大人達も良かった。モト冬樹のお爺ちゃんは良かった。爆笑モノでした。

フジ系列で、アニメで大人気の、もうけっこう長寿番組「ちびまる子ちゃん」を、2時間ワクのスペシャルで実写ドラマ化、放送してまして、見たら、これが面白くて、2時間全部見ちゃいました。しかし、感心する、近頃の子役は本当に演技がうまいですねえ。びっくりです。また、キャストがよく選んでます!主演の女の子はちびまる子ちゃんのイメージ、ぴいったし!可愛かったですねえ。性格もうまく描いているし。もう、絶品!と褒めたくなるドラマでした。アニメ世界をよくあそこまで実写ドラマで表現した。スタッフはあっぱれ!タマちゃんも、お姉ちゃんも、女の子たちはみんなぴったしで、可愛かった。こういうコト書き込むと、「Kenの漫画読み日記。」を書いてるヤツは幼女趣味の変態だと、思われかねないからなあ、気イ使うよなあ。だってホント可愛かったもんなあ。読者のみなさん、私は幼女趣味の変態ではありません!これでよし。あの気障なお金持ちの子の花輪くんとかも良かったし、子役達はみんなうまかった。ホントにもう感心するのみでした。全子役の演技。しかしやっぱり、出色は主演まる子役の女の子の演技。最高でした。面白くて笑い続けました。脇役の大人達も良かった。モト冬樹のお爺ちゃんは良かった。爆笑モノでした。

子供達はみんな可愛かったですねえ。あんな可愛い子供達に性的いたずらや虐待、投げ落としたり、殺したりとか、そんな事する大馬鹿者が居ることが信じられません。そんな外道馬鹿達は、サイでチ×チ×突き刺してやりたいくらいです。

子供達はみんな可愛かったですねえ。あんな可愛い子供達に性的いたずらや虐待、投げ落としたり、殺したりとか、そんな事する大馬鹿者が居ることが信じられません。そんな外道馬鹿達は、サイでチ×チ×突き刺してやりたいくらいです。

アニメ「ちびまる子ちゃん」の原作は少女月刊誌というか、幼女誌「りぼん」に連載されてました。まだ連載続いてるのかな?ええ~と、86年から96年まで「りぼん」例月号連載、後は、連載ではなくて不定期掲載ですね。コミックスは14巻も出てるんですね。作者、さくらももこの自伝的ノスタルジーエッセイ漫画。ちびまる子ちゃんとは、作者自身の小学生時代の姿で、舞台も作者が少女時代を育った静岡県清水市。時代は昭和40年代。元々は自伝的ユーモア漫画が、連載が続くにつれ、架空の登場人物も多数登場してフィクションユーモア漫画となる。90年に、アニメ化されてからは、「サザエさん」と並ぶ国民的アニメに。コミックスの累計売り上げは3千万部。90年のキャラクター商品の売り上げは100億円。メチャメチャすごい数字。1回途切れてますけど、アニメの放送は通算で15年間続いています。アニメ主題歌の「おどるポンポコリン」は特大ヒットで、90年度レコード大賞獲得。アニメ放送では、何か、90年の10月放送回で、歴代視聴率1位を取ってるんだとか。すごい漫画だなあ、驚き!「ちびまる子ちゃん」。作者さくらももこさんは、エッセイ集本も出されてますね。

アニメ「ちびまる子ちゃん」の原作は少女月刊誌というか、幼女誌「りぼん」に連載されてました。まだ連載続いてるのかな?ええ~と、86年から96年まで「りぼん」例月号連載、後は、連載ではなくて不定期掲載ですね。コミックスは14巻も出てるんですね。作者、さくらももこの自伝的ノスタルジーエッセイ漫画。ちびまる子ちゃんとは、作者自身の小学生時代の姿で、舞台も作者が少女時代を育った静岡県清水市。時代は昭和40年代。元々は自伝的ユーモア漫画が、連載が続くにつれ、架空の登場人物も多数登場してフィクションユーモア漫画となる。90年に、アニメ化されてからは、「サザエさん」と並ぶ国民的アニメに。コミックスの累計売り上げは3千万部。90年のキャラクター商品の売り上げは100億円。メチャメチャすごい数字。1回途切れてますけど、アニメの放送は通算で15年間続いています。アニメ主題歌の「おどるポンポコリン」は特大ヒットで、90年度レコード大賞獲得。アニメ放送では、何か、90年の10月放送回で、歴代視聴率1位を取ってるんだとか。すごい漫画だなあ、驚き!「ちびまる子ちゃん」。作者さくらももこさんは、エッセイ集本も出されてますね。

僕自身は、「ちびまる子ちゃん」は、雑誌「りぼん」では、3、4回程度パラパラ読んだ程度で、印象にはほとんど残っていません。TVアニメも勿論見てはいますが、それ程好きな番組ではなくて、回数も数える程くらいしか見ていないでしょうね。僕自身の印象としては、アニメ放送「ちびまる子ちゃん」は、「サザエさん」よりはむしろ、ゴマちゃんの出る、アニメ「少年アシベ」の方に似ているような類似性を感じてます。僕は、大人になってからも一時期は、日曜6時半からの「サザエさん」を見ていましたが、あの番組には、何かほっとするような安心感があるんでしょうね。それは、「ちびまる子ちゃん」もそうなのかも知れない。「水戸黄門」のように長寿番組には、ほっとする安心感、というのは不可欠な要素なのかも知れません。「ちびまる子ちゃん」は90年からの第1期放送では、原作に忠実に、昭和40年代の時代背景を出していたんだそうですが、第2期からの放送では、その辺のノスタルジー味は考慮せず、時代背景のようなものはほとんど無視して、現代っ子小学生達の生活劇を描いているんだそうです。

僕自身は、「ちびまる子ちゃん」は、雑誌「りぼん」では、3、4回程度パラパラ読んだ程度で、印象にはほとんど残っていません。TVアニメも勿論見てはいますが、それ程好きな番組ではなくて、回数も数える程くらいしか見ていないでしょうね。僕自身の印象としては、アニメ放送「ちびまる子ちゃん」は、「サザエさん」よりはむしろ、ゴマちゃんの出る、アニメ「少年アシベ」の方に似ているような類似性を感じてます。僕は、大人になってからも一時期は、日曜6時半からの「サザエさん」を見ていましたが、あの番組には、何かほっとするような安心感があるんでしょうね。それは、「ちびまる子ちゃん」もそうなのかも知れない。「水戸黄門」のように長寿番組には、ほっとする安心感、というのは不可欠な要素なのかも知れません。「ちびまる子ちゃん」は90年からの第1期放送では、原作に忠実に、昭和40年代の時代背景を出していたんだそうですが、第2期からの放送では、その辺のノスタルジー味は考慮せず、時代背景のようなものはほとんど無視して、現代っ子小学生達の生活劇を描いているんだそうです。

再三言いますが、僕は、幼女趣味の変態男では、決してありませんが、実写ドラマで、まる子のお姉ちゃん役の、「女王の教室」で進藤さん役やってた、福田麻由子ちゃんは、可愛かった。ん。

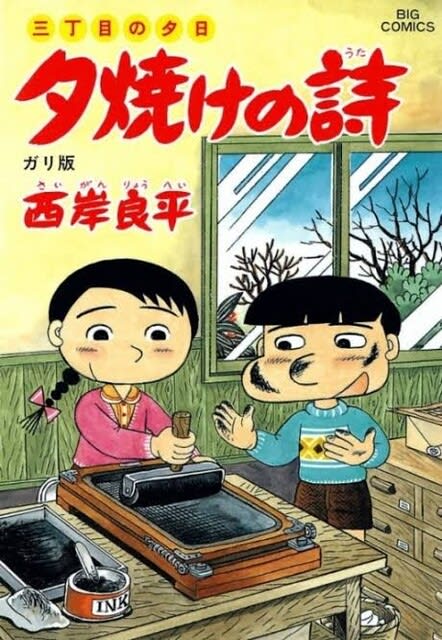

さて、「ちびまる子ちゃん」が昭和40年代の時代背景なら、こちらは昭和30年代。昭和30年代って何かもうレトロの世界ですよねえ。この間の映画化が超大人気、作品評価も高く、日本アカデミー賞総なめ、劇場映画「Allways三丁目の夕日」の原作漫画、西岸良平氏作画作品、小学館ビッグコミックオリジナルに超ロングロング連載、「三丁目の夕日」。いや、しかし長いですよねえ。元々ビグコミオリジナルには、長期連載が多い。それも半端じゃないロングロング連載作品が。数えると、「あぶさん」に「浮浪雲」に「釣りバカ日誌」。そしてこの「三丁目の夕日」。4作品とも20年は続いている。30年近く行くのかも知れないなあ。「釣りバカ日誌」が一番若いのかな。それでも25年くらいは続いている。4作とも記録的超ロングラン連載。漫画「三丁目の夕日」は昭和30年代背景をびったし、守って昭和30年代を描き続けています。僕は昭和40年に入った頃もまだまだ小学生の世代ですから、時代は「ちびまる子」も「夕日」も両方解ります。

さて、「ちびまる子ちゃん」が昭和40年代の時代背景なら、こちらは昭和30年代。昭和30年代って何かもうレトロの世界ですよねえ。この間の映画化が超大人気、作品評価も高く、日本アカデミー賞総なめ、劇場映画「Allways三丁目の夕日」の原作漫画、西岸良平氏作画作品、小学館ビッグコミックオリジナルに超ロングロング連載、「三丁目の夕日」。いや、しかし長いですよねえ。元々ビグコミオリジナルには、長期連載が多い。それも半端じゃないロングロング連載作品が。数えると、「あぶさん」に「浮浪雲」に「釣りバカ日誌」。そしてこの「三丁目の夕日」。4作品とも20年は続いている。30年近く行くのかも知れないなあ。「釣りバカ日誌」が一番若いのかな。それでも25年くらいは続いている。4作とも記録的超ロングラン連載。漫画「三丁目の夕日」は昭和30年代背景をびったし、守って昭和30年代を描き続けています。僕は昭和40年に入った頃もまだまだ小学生の世代ですから、時代は「ちびまる子」も「夕日」も両方解ります。

昔、東京周辺でサラリーマンやってた頃、電車通勤時は帰り掛けの駅の売店で、自動車通勤時はお昼に勤務先近くのコンビニや本屋で、毎号毎号「オリジナル」「スピリッツ」「アクション」買って愛読してましたから、「三丁目の夕日」の初めから10年間くらいはだいたい全部読んで来てますよねえ。後の続く20年は、あんまり読んで来てないかなあ。たまに、オリジナル読むときがあったら、それは読んでますけど。コミックスでは、やはり初めの10年間の時には何巻かは買ってますねえ。小学館のコミックスは、只今51集まで出ているんですねえ。何せ、お話はいっぱいあるから、名作セレクトの傑作集とかね、豪華愛蔵版の「特選三丁目の夕日12ヶ月」という、四季折々のお話名作セレクト版とかね、あとは「三丁目の夕日-冒険少年ブック」という大型特別本という、昭和30年代の月刊誌イメージで編集した特製本とかありますね。セレクト名作集。

昔、東京周辺でサラリーマンやってた頃、電車通勤時は帰り掛けの駅の売店で、自動車通勤時はお昼に勤務先近くのコンビニや本屋で、毎号毎号「オリジナル」「スピリッツ」「アクション」買って愛読してましたから、「三丁目の夕日」の初めから10年間くらいはだいたい全部読んで来てますよねえ。後の続く20年は、あんまり読んで来てないかなあ。たまに、オリジナル読むときがあったら、それは読んでますけど。コミックスでは、やはり初めの10年間の時には何巻かは買ってますねえ。小学館のコミックスは、只今51集まで出ているんですねえ。何せ、お話はいっぱいあるから、名作セレクトの傑作集とかね、豪華愛蔵版の「特選三丁目の夕日12ヶ月」という、四季折々のお話名作セレクト版とかね、あとは「三丁目の夕日-冒険少年ブック」という大型特別本という、昭和30年代の月刊誌イメージで編集した特製本とかありますね。セレクト名作集。

お話は、バイクの修理・販売をやっている鈴木オートのお店を中心に、鈴木一平君と、お父さんお母さん、従業員の六さん、そして三丁目の住人達の子供、男女大人、老人達が織り成す、昭和30年代の生活、ユーモア人情コミック。おかしくて笑えて、泣けます、郷愁のコミック。懐かしくて暖かい。下町人情と庶民の優しさ。

お話は、バイクの修理・販売をやっている鈴木オートのお店を中心に、鈴木一平君と、お父さんお母さん、従業員の六さん、そして三丁目の住人達の子供、男女大人、老人達が織り成す、昭和30年代の生活、ユーモア人情コミック。おかしくて笑えて、泣けます、郷愁のコミック。懐かしくて暖かい。下町人情と庶民の優しさ。

西岸良平氏の漫画作品「三丁目の夕日」は、ビッグコミックオリジナルに1974年より連載、もともとのタイトルは「夕やけの詩」であった。昭和30年代の夕日町三丁目が物語の舞台。そのうちに副題であった「三丁目の夕日」の方が有名になり、正式タイトルのようになってしまった。1981年、小学館漫画賞受賞。90年にTVアニメ化されたが、半年で放送は終わる。

昨年公開の映画「Allways三丁目の夕日」は大ヒット上映。日本アカデミー賞総なめ。ビデオDVDの発売は今年6月です。「三丁目の夕日-映画化特別編」という、コミックスも出ています。こちらは、映画の原案になった漫画作品12編が収録されています。しかし、74年からの連載だから、漫画はもう32年も続いているんだなあ。これは本当にすごい事ですよねえ。

○じじごろう日記。 2006-4

Ken: 皆さん、こんにちは。かねてから地球温暖化は世界規模で危惧されて来ていますが、本当に大変なことだと思います。ベルギーはブリュッセルで開かれている国連の、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)では、6日の日、今後の地球温暖化で起きうる危機的状況を予想していて、その内容が驚くべき、大変なものなのです。平均気温が1.5度から2.5度上昇すると、最大3割の生物種が絶滅の危機にさらされる、とか、温暖化が進むに連れ、中緯度地域などで今世紀半ばまでに、飲用水や生活用水の1割から3割の減少が予測され、今後、水不足で深刻な状況に陥る人たちが、数億人規模で増加する、だとか、もし平均気温が4度以上上がれば、40パーセント以上の生物が絶滅する恐れがあるだとか、海面の上昇に伴い、将来、アジア・アフリカの沿岸にある湿地帯の3割が消失する恐れがあるだとかの、そら恐ろしい報告がなされました。ねえ、本当に大変な問題でしょう。そんな先の先の未来の話ではないですよ。もうすぐそこまで迫っている地球規模の危機ですよ。食糧事情だって大きく変わって来るし、熱波や感染症の蔓延という、重大な被害も予測されるから、我々の住む日本だけは大丈夫、だとかいう考えは大間違いですよ。将来、日本も深刻な危機にさらされる可能性は、充分大きいんですよ。

※(ちょっと極端な例えですが、よく言われる金星は地球の未来の姿。)

じじごろう: 何じゃ、おまえは?

Ken: あ、乞食で有名な、じじごろうさん!

じじごろう: 乞食で有名は、言わんでよろしい。何をしておるんじゃ?ここで。

Ken: ああ、どうも済みません。いえ、ここのblogが1月の末に、地球温暖化のことに触れて、その後、全然更新が無いものですから、2月3月と記事が何も無いんで、あまりにも寂しいから、僕が何か書きこんでやろうかな‥と。いえ、ちょっとした親切心でして。それで、前の記事が地球温暖化関連だから、それの一番新しいニュースに関した事柄を、ちょこっとね。まあ、ほんのblog仲間のよしみで、気持ちですから、あんまり気にしないでください。

じじごろう: 誰じゃ、おまえは?

Ken: http://ken-mortima.blogzine.jp/ken/というところでblogやってるケチな野郎です。

じじごろう: あ、おまえ、タミフルのこと書いて、2年前の記事にいっぱいコメント入れて来ておるヤツじゃな!余計なことばかりしおってからに。全く、変な闖入者じゃな。

Ken: いや、ここのblog、全然といっていいくらいにコメントが無いから、寂しいと思って。僕の、たくさんのコメントも、ここの本文に書き込んだのも、みんな、僕の思いやりの親切心からですよ。

じじごろう: そんなものはいらんわい、馬鹿者!

Ken: 乱暴な言い方だなあ。馬鹿者はないでしょ。

じじごろう: 余計なことばかりするな、他人のblogまで来て。それで、おまえのところはコメントがあるのか?

Ken: あんまりありませんけど、ここよりはずっとましです。でも、けっこう閲覧数は多いんですよ。ありがたいことで。

じじごろう: ふん、威張るな、馬鹿者。

Ken: 済みません。

じじごろう: だいたい、ここのblog主のnaojiiがいかんのじゃ。ぼやーっとして、ずうーっと更新せんから、こんな泥棒野郎に侵入されてしまうんじゃ。セキュリティーが甘過ぎるぞ!

Ken: ひどい言われ方だな。人をウイルスみたいに言わないでくださいよ。

じじごろう: おまえ、最初、感染症が重大な被害を及ぼす、とか何とか言っておったろうが。感染症はウイルスじゃろうが。

Ken: 何かよく解らんけど、済みません。このまま温暖化が進めば、日本も感染症の蔓延する恐れもある、と言ってたんですよ。

じじごろう: いちいちうるさいヤツじゃな、おまえは。おんなじようなことじゃろが。全く、他人の家に勝手に上がり込んで、変な理屈ばかりをほざきおってからに。

Ken: 済みません。

じじごろう: とにかく、もう、早く出て行け。

Ken: 冷たい言い方だなあ。解りましたよ、出て行きますよ。でも、その前に、ついでですから、もう一つだけ。僕は自分のblogで、毎回じゃないけど、事在るごとに、反児童虐待を訴えているんですよ。それをここでも言いたいんですが。

じじごろう: それは駄目じゃ。志は評価するが、そういうのは自分のところでやれ。ここは、スパースターであるワシが主役の場じゃ。勝手な真似は許されん。さあ、早く帰れ。

Ken: はい。解りました。それではこれで帰ります。

じじごろう: おい、naojii!blog主のnaojiiはおらんのか?

naojii: はい。どうも‥。

じじごろう: だいたい、おまえが怠けて長期間、blogを更新せんから、ああいう変な闖入者が出て来るじゃろうが!馬鹿者。

naojii: はい、済みません。以後、気をつけます。

じじごろう: 知性と教養に溢れ、高邁で孤高の精神性を持つ、ワシのようなネット界のスーパースターが、2月3月と休み続けて、長い間、世間に顔を出さんでどうするんじゃ!?世の中の皆さんに失礼じゃろうが?

naojii: はあ。でもここはそれ程、ヒット数も無いし‥。あんまし閲覧されてるふうじゃ無いしなあ。

じじごろう: 馬鹿者。blog主のおまえが、そんな弱気でどうするんじゃい!もっと強気でガンガン攻めいっ。

naojii: はい、以後、気をつけます。頑張って行きます。

じじごろう: 知性と教養に溢れ、高潔な精神を持つ、ワシに相応しい記事をたくさん、な。

naojii: はい。‥と、言いますと、どのような‥?

じじごろう: そうじゃな。AV女優のこととか、な。AV女優と顔射の関係、とか、良いのう。

naojii: エ、AV女優?AV女優と顔射‥ですか?

じじごろう: まあ、そういうもんじゃ。もっと、こう、スーパースターのワシが光り輝き、ファンの皆様の熱意ある応援にこたえるような、そんなblog記事じゃ。解ったか、の?

naojii: はあ。まあ、頑張ってはみますけど。

じじごろう: よし。ワシもハチもジャックも、頑張ってblog進行をやるからな。ではnaojii、これからは怠けず、頑張って続けて行けい。このblogを読んでくださっておる有り難い皆様、長期間、空けてしまいまして、済みませんでしたな。これからも、ひとつ、よろしくお願い致します、じゃ。

ジャック: バタリアンって、映画を見たぞ。

ハチくん: 「バタリアン4」だね。

ジャック: いわゆる『ゾンビ』ってヤツだな。ゾンビって怪物は何なんだ?

ハチくん: この映画の原題は、Return Of The LivingDead Necropolis だね。だいたい、ゾンビっていうのは、60年代末の、最初の登場時から、LivingDead 、生きている死人、って呼んでいるよね。一度死んだ筈なのに、よみがえって、怪物となって人間を襲う、本当は死体の生きもの、だね。

ジャック: 何だ、それ?本当に、そんなものが居るのか?あんな化け物が居たら、相当、恐いよな。

ハチくん: 元々は、カリブ海諸島に起源する、ブードゥー教の中の土俗信仰に、宗教の戒律を犯した者を、生きたまま死人にするという罰があって、何か、自然に由来する薬剤を用いて仮死状態にして、そのまま土に埋めておき、掘り起こした時には、自分の意思や記憶を失くしていて、支配者の言うがままに働く、ふらふらしたロボットのような、廃人みたいな人間になるというんだ。それがゾンビの元々の姿らしいんだよ。ホラー映画で使われたモンスターたちは、それをモデルにして考えられた、勿論、想像上の怪物たちだよ。あんな化け物が本当に居たら大変だ。

ジャック: そうだよな。本当に居る訳無いよな。でも映画は面白かったぞ。ゾンビ映画はいっぱいあるみたいだな。

ハチくん: そうだね。モンスターホラー映画の定番の一つだね。今や、ヴァンパイアや宇宙怪物を凌いで、モンスターのチャンピオンはゾンビじゃないかなあ。昔々の、モンスターホラー映画の定番チャンピオンは、3大怪物の、ドラキュラ、フランケン、狼男だったけど、今は、ゾンビ怪物が、一番のスターみたいだね。ゾンビ映画の記念碑的第1作といえば、1968年公開のアメリカ映画、ジョージ・A・ロメロ監督作品、「ナイト オブ ザ リビングデッド」だね。ホラー映画界盛況のゾンビものは、ここから始まったといっていい。この作品は同監督により、78年、Down Of The Dead、85年の、Day Of The Dead、とシリーズ化して続いている。今回見た「バタリアン4」というのは、このジョージ・A・ロメロ監督のゾンビシリーズの、いわばパロディ版みたいなシリーズとなっており、どちらかというとコメディータッチで作られているんだよ。

ジャック: ああ、そういえば、前に、「バタリアン・リターンズ」というのも見ているな。主人公の若い男が、死んでしまった恋人の女を、ゾンビにして生き返らせる、という話で、厚化粧に革ジャンのエロエロ姉ちゃんが、だんだんゾンビ怪物になって行く、というすごい映画だったな。

ハチくん: そうだったね。よく憶えてたね、ジャック。それは、シリーズ3作目で、原題はReturn Of The LivingDead 3、なんだよ。バタリアンて名前は、元々、日本での公開時、独自に着けたタイトルなんだ。ちなみに、ジョージ・A・ロメロ監督の本編の方の、シリーズ第2作、Down Of The Dead の中で始めて、ゾンビという呼び名が出て来るんだ。この映画の日本公開の邦題が「ゾンビ」なんだね。

ジャック: ふ~ん、そうか。ハチはいろいろとよく知ってるな。そういえば、だいぶ前にオバタリアンてのが流行ったな。バーゲン会場に集まる、厚顔無恥な婆ァどもがそう呼ばれてたぞ。最近はオバタリアンて聞かなくなったけど。

ハチくん: それは、80年代末から約十年間続いた、堀田かつひこさんという漫画家の描いていた4コマギャグ漫画のタイトルだね。1989年の流行語大賞の金賞に選ばれている。バタリアンの元々の意味は、英語で軍隊とか大群のことらしいね。

ジャック: そうか、大群か。ゾンビどもはいつでも、大量の数がゾロゾロ不気味に、歩きながら襲って来るからな。のそのそゾロゾロ大群で襲ってくるゾンビどもは、怪物の軍隊みたいなもんだしな。

ハチくん: そうだなあ。バタリアンでは、人間の脳味噌が大好物で、人間の脳味噌食べたさだけで、人間を襲って来る。軍隊っていっても、何の意志も思考も無く、無論、団体の統率も全く無く、ただ個々の、脳味噌の食欲だけだ。

ジャック: そういえば、後ろから襲い掛かって来て、後頭部にガブッて食いついてた。あんな化け物に、アタマ齧られちゃたまんねえな。俺たち犬は大丈夫なんだろうな?人間の脳味噌狙いだから。おっかなびっくりだけど、笑えるトコもあるよな。

ハチくん: ああ。バタリアンの方はコメディタッチだからね。ゾンビもバタリアンも、銃さえあれば、弾丸で頭部をブチ抜けば、けっこう簡単に倒せるけど、あいつ等の恐さは、その圧倒的な数だよね。だいたい、噛み付かれると感染し、咬まれた人間はゾンビになる。そこも恐いね。よく考えると、吸血鬼+ミイラ男+フランケン+ウヨウヨ大群の虫の怪物、みたいな感じだ。いろんなモンスターの恐さのエキスを、取って集めて作られた新世代モンスターだったんだね。

ジャック: おまえの言うことは、難しくてよく解らねえなあ。まあ、面白い映画だ。ウヨウヨ居る化け物の大群が、逃げる人間たちのライフルでバンバン倒されて行くトコなんざ、爽快な感じさえ覚えるしな。

ハチくん: そこが、まあ、ゾンビ映画の醍醐味の一つでもあるんだね。シューティングゲームの快感だろうね。

ジャック: いったいどうして、あんな化け物が大量に生まれるんだ?

ハチくん: 最近のゾンビ映画では、未知のウイルス感染の設定が多いみたいだね。バタリアンでは、怪物化する化学薬剤の設定だね。軍が新兵器開発の為に作った化学薬剤だ。つまり軍は、死体をゾンビ兵士にする為に、トライオキシンという薬剤を開発したんだ。それのガス化したものを浴びると、人間は生きてても死んでてもゾンビになる。軍にしてみれば、うまくコントロール出来れば、無限の数の兵士が調達出来る訳だし。ドラマではだいたい、軍関係者の、ゾンビ大群の制御が効かなくて、大災害大パニックになる訳だ。バタリアンのシリーズは、この薬剤をめぐって、軍の倉庫や研究室、化学工場などと舞台を変えて、ゾンビの大群が大発生して、主人公たちのグループが逃げ惑い、SWATや軍が何とかゾンビを制圧して、事が治まる、というストーリーだね。最初の、ジョージ・A・ロメロ監督3部作では、ゾンビの大量発生した理由に、第2作の冒頭で、ある惑星が爆発して、地上に特殊な光線が降り注ぎ、地球上の死体が大量に甦ったという、考えると、安易で陳腐な理由付けが設定されているらしい。まあ、怪奇映画としては、そこのところはあまり重要だとは考えなかったんだろうな。

ジャック: ふ~ん、そうか。ハチは何でも詳しいな。ところでSWATって何だ?

ハチくん: スペシャル ウエポンズ アサルト チーム。日本語で、特殊火器攻撃隊。アメリカ国内の、訓練を受けた警察官たちによる特殊部隊だよ。しかし、ホラー映画って、ドキドキ恐くて面白くて、イイね。

ジャック: ああ、そうだな。犬でも楽しめるゾンビ映画。そういえば、ゾンビって近くに居たよ。

ハチくん: ええっ?

ジャック: ほら、じじごろうだよ。汚ねえフンドシ一枚で、裸でふらふら、夢遊病者みたいに食べ物探して彷徨い歩く、あの姿はどう見てもゾンビだ。禿げた大ゴリラのゾンビだな。ゾンビって、意外と近くに実在するもんなんだな。

ハチくん: しっ!聞こえたら大変なことになるよ。近くに居ないだろうな。あれで、アタマのコト、気にしてるから、禿げゴリラだなんて言っちゃ駄目だよ、ジャック。ゾンビだなんて言ってるの、聞こえたら、きっと大爆発なんだから‥。

「デスハンター」

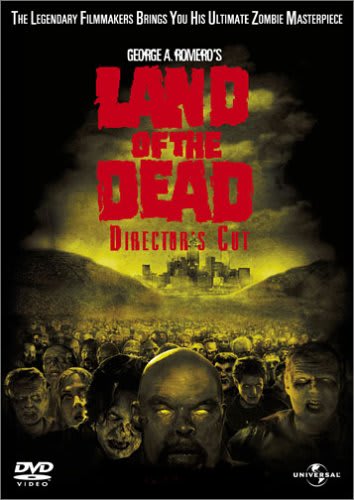

ホラー映画の巨匠、ジョージ・A・ロメロ監督によるゾンビ映画、「ランド・オブ・ザ・デッド」をDVDで見ました。面白かったです。ジョージ・A・ロメロ監督といえば、20年前、ホラー映画ファンの間で名作と名高い、ゾンビ映画の原点ともいえる「ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド」を制作した監督です。20年ぶりに手掛けるゾンビ映画の総決算。

ホラー映画の巨匠、ジョージ・A・ロメロ監督によるゾンビ映画、「ランド・オブ・ザ・デッド」をDVDで見ました。面白かったです。ジョージ・A・ロメロ監督といえば、20年前、ホラー映画ファンの間で名作と名高い、ゾンビ映画の原点ともいえる「ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド」を制作した監督です。20年ぶりに手掛けるゾンビ映画の総決算。

だいたいもう今のゾンビ映画では、そもそもどうしてゾンビなんてものが誕生するハメになったのか、ということはほとんど語られませんね。「ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド」以降数限りなくゾンビ映画が作られて来てますが、初めはどうして最初の一体が生まれることになったか、という理由が映画の最初の部分で語られていました。それが、最近のゾンビ映画では、ほんの3分間くらいで、コラージュみたいな画面にダーッて文字を流して説明するだけ。フラッシュ形式で何枚かその場面の写真が出る程度で、もう次の本編では即、ゾンビがうようよ跋扈して、少数派となった人類が一箇所に固まって、数限りないゾンビの次から次の群れに応戦して、サバイバルするドラマに入ってます。

今のゾンビ映画の初めの画面で文字で語られる「ゾンビ誕生秘話」は、ほとんど未知のウイルス説ですね。今はバンパイア(吸血鬼)だってウイルス説です。まあ、ウイルスというか未知なる病原菌のせいで、人間がゾンビ化する。ゾンビとは、病気なんですね。ある種ウイルスによる不治の病。で、ゾンビ化したゾンビ人間が、健全な人間を噛むと、多分傷口からウイルスなり病原菌が入って罹患し、噛まれた人もゾンビ化する。ゾンビとは、伝染病です。もう一つは、薬剤説。軍の新開発のガスなり液体なりの薬剤や兵器が、起こしてしまう副作用のような困った現象。病気治療の新薬の副作用の時もある。映画「バイオハザード」は、新兵器の開発トラブルからゾンビがうようよ生まれるハメになったものでしょ?あれは、スーパー肉体改造人間を作るための薬剤のトラブルが原因だったのかな?忘れた。まあ、今のゾンビ映画では、どうしてゾンビが出来てしまったか?というのはたいした事柄ではない。映画の主題は、圧倒的数に増えたゾンビ軍から、少数の人間達が如何に生き延びるか?なんですね。

今のゾンビ映画の初めの画面で文字で語られる「ゾンビ誕生秘話」は、ほとんど未知のウイルス説ですね。今はバンパイア(吸血鬼)だってウイルス説です。まあ、ウイルスというか未知なる病原菌のせいで、人間がゾンビ化する。ゾンビとは、病気なんですね。ある種ウイルスによる不治の病。で、ゾンビ化したゾンビ人間が、健全な人間を噛むと、多分傷口からウイルスなり病原菌が入って罹患し、噛まれた人もゾンビ化する。ゾンビとは、伝染病です。もう一つは、薬剤説。軍の新開発のガスなり液体なりの薬剤や兵器が、起こしてしまう副作用のような困った現象。病気治療の新薬の副作用の時もある。映画「バイオハザード」は、新兵器の開発トラブルからゾンビがうようよ生まれるハメになったものでしょ?あれは、スーパー肉体改造人間を作るための薬剤のトラブルが原因だったのかな?忘れた。まあ、今のゾンビ映画では、どうしてゾンビが出来てしまったか?というのはたいした事柄ではない。映画の主題は、圧倒的数に増えたゾンビ軍から、少数の人間達が如何に生き延びるか?なんですね。

だいたい、ゾンビって何なのでしょうね?元々は中米のある国に伝わる、ブードゥー教の中の一つの事柄(儀式)で、ブードゥー教の戒律を破った信者が受ける罰、なんじゃなかったかな?戒律を破った者が、生きたまま死者にされるという(?)事じゃなかったか。確か昔、そういう事柄を解説した読物を読んだ記憶がある。細部は忘れたが、破戒者が罰として、生きた毒爬虫類の搾りエキス汁とか怪しいいろいろな薬草を混ぜて作った変な薬液を飲まされ、生きたまま土中に埋められていると、生きたまま死人になってそれがゾンビだとか‥(?)。そんなだったと思う(?)。ブードゥーの神に背いたからちゃんとした死人として天国に行けないみたいな‥。それで生きたまま死人でいなければならないという‥ね。まあ、事実は仮死状態でずっといる、という事でしょうけど。多分、麻酔薬のような薬剤効果で、身体は微動だに動かないが、意識はある、という状態にして、破戒者を苦しめるんじゃなかろうか?でも、本当のトコは僕は知りません。中米のある国のブードゥー教のこともほとんど、知識はありません。興味のある方はご自分でお調べください。昔の、ロジャー・ムーアが主演してポール・マッカートニーが主題歌歌った、「Live And Let Die」という007シリーズ映画の一作は、中米のこの国が舞台で、確か、ブードゥーの殺し屋が出てくるんじゃなかったかなあ?まあ、いいんですけど、映画のゾンビは、今やウイルス感染が主力です。

「ランド・オブ・ザ・デッド」も、圧倒的な数に膨れ上がったゾンビ集団に囲まれて生きる、少数の人間達が、ゾンビが入って来れない要塞のような街を作り、そこで生活を営んでいる。都市階級社会が出来上がっていて、防衛軍隊が街を囲み、選ばれた一部クラス市民は整備された高層ビルに住み、昔ながらの都市生活を送り、その頂点には裕福な支配者が居る。大多数の下層民はホームレスのように地上で生きている。歓楽街ブロックもある。何ていうか、地上はスラム、高層ビル内は都市市民社会みたいな。で、少数の人間を囲む、うようよいるゾンビは、人間を捕らえては食べている。思考がなく、ただ人間を食料として先ずひと噛みするためだけに、彷徨うゾンビの群れ。噛まれただけなら健全な人間もやがてはゾンビ化する。噛まれて逃げ延びなければ、そのまま食べられる。あれ、ゾンビって、動く死体な訳ですが、うろうろ歩き回るだけのエネルギー確保には、生身の人間を食べなきゃいけない。もし人間捕獲できなくて何日も食べないと、どうなるんだろうか?一度死んでるけど、また死ぬのかなあ?今度は本格的な、微動だにしない死?まあ、作り事だから、そこまで考えなくていいのか。お話の中では、頭部を破壊したら完璧、死にます。

ゾンビって、あれなんでしょ、街にうごめくうようよ居る普通の人達のイメージなんでしょ?例えば、歩行者天国みたいな、巨大モールの中みたいな、休日の都市の街中のような、群集の動きのイメージから、作り出された怪物なんでしょ?だから、ゾンビの一形態種バタリアンというのが、即オバタリアンに繋がった。うわあー、懐かしいですね、オバタリアンて。巨大モールのバーゲン会場を闊歩するオバサン達の群れ。オバタリアンというのも、確か、漫画でヒットしたんですよね。ショートギャグ漫画で。今や、オバタリアンて誰も言わなくなった。ゾンビ映画って、ほとんどサバイバル映画ですよね。必死に逃げる美貌のヒロイン。僕、けっこう、ゾンビ映画好きなんです。

私も、よく解らずに、中米のある国のブードゥー教などと書き込んでいるが、この間のデンマークの新聞に風刺漫画でイスラム教の預言者の顔を描き込んだ、ということで、宗教の冒涜であるという事と、表現の自由で、イスラム国家や西欧諸国間で、今大きな国際問題となっているが、宗教の問題は極めて難しく、恐いね。ヘタな事は書けない。日本人は無宗教の人が圧倒的多数だから、宗教問題はいまひとつピンと来ないけれど。まあ、日本国内でも、国内の宗教の事柄を書き込むのには、けっこう神経使った配慮が必要でしょうからね。信仰って、ある意味、怖いね。とにかく誰も人権があるのだから、異教徒の排除に暴力的手段を用いる、というのは絶対に止めて欲しい。僕等は、つい、まあ、いいじゃん、信者じゃないんだからあ、そのくらいの事で怒らず大目に見てよお~、と思いがちなんですが。信者の誰かが絶大に信奉する、その教団の象徴的人物を、信者でない人が、その人の行動行為に対して何か意見を言う自由はあるし、その事に対して反論意見以外の報復行為に出る事は、やはりいけない事ですよ。と思います。

と、いう訳で、ここから漫画ですけど、ゾンビ映画からですから、ゾンビの出て来る漫画。知らないんですよねえ、ゾンビ漫画。「ゾンビ屋れい子」というタイトルを見た記憶があるけれど、読んだ事無いし内容も全く知りません。確かに「ゾンビ屋れい子」という漫画はあるんだけれど、僕は全然解らない。ゾンビだとねえ、かなり古いけれど、SF作家、平井和正の小説で「死霊狩り」というタイトルの本があって、これが「死霊狩り」を「ゾンビーハンター」と読ませる。「死霊」という言葉の意味解釈にもよるけれど、ゾンビは一度死んだけれど怪物化して生きてるんだから、まあ、そういう解釈でもいいか、と。オカルト的には、死霊といえばまた別モノなんだろうけれど。

と、いう訳で、ここから漫画ですけど、ゾンビ映画からですから、ゾンビの出て来る漫画。知らないんですよねえ、ゾンビ漫画。「ゾンビ屋れい子」というタイトルを見た記憶があるけれど、読んだ事無いし内容も全く知りません。確かに「ゾンビ屋れい子」という漫画はあるんだけれど、僕は全然解らない。ゾンビだとねえ、かなり古いけれど、SF作家、平井和正の小説で「死霊狩り」というタイトルの本があって、これが「死霊狩り」を「ゾンビーハンター」と読ませる。「死霊」という言葉の意味解釈にもよるけれど、ゾンビは一度死んだけれど怪物化して生きてるんだから、まあ、そういう解釈でもいいか、と。オカルト的には、死霊といえばまた別モノなんだろうけれど。

この平井和正「ゾンビーハンター」が原作の漫画作品が、僕の少年時代に、その当時、少年マガジンの弟雑誌、としてあった「ぼくらマガジン」に連載されていた、桑田次郎作画による「デスハンター」です。ただ、僕は平井和正作が、漫画原作が先なのか、小説が先なのか、よく知りません。50年代60年代と続いた児童月刊誌「ぼくら」が、週刊誌化されて「ぼくらマガジン」となり、多分週刊誌創刊号から連載されていたと思うんだけど、ええと、雑誌初出は、1969年の「ぼくらマガジン」誌上ですね。その後は確かサンコミックスからコミックス化されてますよね。調べたら、小説「ゾンビーハンター(死霊狩り)」の方は、72年初出ハヤカワ文庫で出版だから、漫画「デスハンター」の方が先ですねえ。当時の少年SF活劇コミックの黄金コンビ、平井和正原作、作画桑田次郎の、数ある名作の中の一つ。平井和正には、代表作の「幻魔大戦」など、先にコミック原作として創作し、後にノベル化した、小説作品が多い。

この平井和正「ゾンビーハンター」が原作の漫画作品が、僕の少年時代に、その当時、少年マガジンの弟雑誌、としてあった「ぼくらマガジン」に連載されていた、桑田次郎作画による「デスハンター」です。ただ、僕は平井和正作が、漫画原作が先なのか、小説が先なのか、よく知りません。50年代60年代と続いた児童月刊誌「ぼくら」が、週刊誌化されて「ぼくらマガジン」となり、多分週刊誌創刊号から連載されていたと思うんだけど、ええと、雑誌初出は、1969年の「ぼくらマガジン」誌上ですね。その後は確かサンコミックスからコミックス化されてますよね。調べたら、小説「ゾンビーハンター(死霊狩り)」の方は、72年初出ハヤカワ文庫で出版だから、漫画「デスハンター」の方が先ですねえ。当時の少年SF活劇コミックの黄金コンビ、平井和正原作、作画桑田次郎の、数ある名作の中の一つ。平井和正には、代表作の「幻魔大戦」など、先にコミック原作として創作し、後にノベル化した、小説作品が多い。

僕は、漫画「デスハンター」はサンコミックスでは読んではいるんですけど、内容をよく憶えてはいないんですねえ。雑誌連載時でも、その、それ程、大好きな漫画作品でもなかったような‥。平井・桑田の黄金コンビでは、「エイトマン」「超犬リープ」「エリート」と大好きだった作品は多いんですけど。何故かこの「デスハンター」に限ってはそれ程の深い印象がない。漫画作品も平井和正の小説もだいたい同じストーリーです。小説は「ゾンビーハンター」と、ゾンビと読んでいますが、いわゆるアメリカ映画のゾンビとは違い、宇宙生物ですね。漫画版ではデスと呼ばれるけど、宇宙生命体、宇宙人ですよね。最初の導入では、これは対侵略宇宙人SFです。後半になって来ると、鬼才平井和正が単なる活劇SFでは終わらせない、隠れたテーマが出て来て、考えさせられてしまう‥、という展開が待っている。

主人公は、レーサーであったが、事故で負傷し、レーサー廃業になる。やけを起こしているときにスカウトされて、孤島のデスハンター養成所へ。厳しい訓練に耐え、デスハンターとなる。侵略者デスに、最愛の姉と恋人を殺され、自らも片目片腕となった主人公は、復讐を誓い、宇宙生命体デスとの死闘を続け行く‥。というような内容のSFですね。桑田次郎先生の絵も、それまでの少年漫画作品とは違い、ベタ部分を多用した黒っぽい絵柄で、残酷描写も迫力で描き込み、なかなか見ごたえある絵の作品となってます。もう、僕も、この作品は随分昔に読んで、細部は忘れているから、もう一度読み返して、成程と、味わいたいですね。漫画ショップから上下全2巻で絶賛発売中です。はい。

| « 前ページ |