60~90年代名作漫画(昭和漫画主体・ごくタマに新しい漫画)の紹介と感想。懐古・郷愁。自史。映画・小説・ポピュラー音楽。

Kenの漫画読み日記。

●映画&漫画・・ 「スーパージャイアンツ」

「スーパージャイアンツ」というのは、1957年から59年までの間に全9作公開された、劇場公開映画で、邦画史上最初期にあたる特撮SFヒーロー映画作品です。「月光仮面」のTV放映が1958年2月から開始で、「月光仮面」の劇場公開映画第一作が58年7月ですから、時代劇以外のヒーローものとしては、日本特撮ヒーロー映像作品では、「スーパージャイアンツ」が、史上一番最初のヒーローになるんじゃないでしょうか。多分、そうだと思います。それに、「月光仮面」は仮面ヒーロー探偵活劇ですが、SFではありません。「スーパージャイアンツ」はSFです。僕自身は、「スーパージャイアンツ」公開時は、あまりにも幼過ぎて、赤ん坊をやっと抜け出る時期くらいの幼児で、とてもリアルタイムでは見てませんが、幼児期、TVで放映されてるのを何度か見ています。僕が5、6歳の頃、調度夏休みや冬休みにあたる時季、毎朝八時くらいから毎日毎日同じ作品を放映してました。9作品ある劇場映画作品内の、多分、初期の作品、何作かを一週間ごとに、一週間通して同じ作品を、次の週は別作品をまた一週間同じ時間に、と子供向けに放映してましたね。アホーな子供でまだ幼児期だった僕は、毎朝同じものを飽きずに繰り返しで見てました。ストーリーは解ってるのに、同じものを毎朝見てましたね。当時、まだ幼児だった僕に、歳の離れた兄か周囲の大人が教えてくれた情報は、「スーパージャイアンツはスーパーマンと兄弟であり、その弟の方だ」という情報でした。アメリカ制作の輸入ヒーロードラマ「スーパーマン」は、日本のTVでは1956年11月から放送されていましたから、当時、幼児の僕も「スーパーマン」はよく知ってました。僕の子供の頃、何度も再放送されたし。「スーパーマン」の弟にあたるという、「スーパージャイアンツ」という宇宙から飛んで来たスーパーヒーローを、当時の劇場映画で演じていたのは、まだデビュー仕立ての若き俳優、宇津井健さんでした。

(『月光仮面』のお話の中でも第三部『マンモスコング篇』は、悪の組織がコング怪物の死体を改造して蘇生し怪獣兵器として暴れさせ、それに対抗してコング怪物を打倒するために科学者がロボット・コングを作り上げて対峙させるし、この第三部の構成は、モロ“SF特撮”ですね。)

2014年3月14日、俳優の宇津井健さんが、82歳の年齢で亡くなられ、4月1日、「お別れの会」が都内のホテルでしめやかに取り行われて、宇津井健さんと数々の作品で共演された俳優の方々や、生前、親交のあった各界著名人などなど、千人に及ぶ参列者があったそうです。参列者千人ということはファンも大勢訪れたんでしょうね(いや、ファンが参列したら千人どころじゃないですよね。関係者で千人居たのかな?)。宇津井健さんも、その人気・実力、長きに渡って活躍された俳優人生、総てで、日本の映画やTVドラマなど、日本の演劇史上では代表的な俳優の一人、と言っても過言ではないと思います。名優・宇津井健さんといえば、最近と言いますか、ここ十年くらいでは一番有名なのは、TBS系列で長寿ドラマだった、「渡る世間は鬼ばかり」という、生活・家庭・等身大人生群像劇の、メイン主人公たち、成人女性姉妹五人の父親役として、お茶の間の人気を集めていたことが有名でしょうが、僕ら世代にとっては、昭和TVの大人気ドラマだった「赤い衝撃」などTBS「赤い」シリーズや、僕がまだ小学生だった時代の、一大人気探偵サスペンス連続ドラマ、「ザ・ガードマン」の主役クラスで活躍してた宇津井健さんですね。

昭和の時代のTVの世界では、ホームドラマは全盛というか、今から見ればとてつもない数字の高視聴率を取っていた等身大の生活ドラマ、ホームドラマ、でした。昭和の時代のTVの中にはもういっぱい、大人気のホームドラマがありましたねえ。「赤い衝撃」なんかの「赤い」シリーズはちょっとホームドラマというのではテイストが違う、もっとドラマの起伏が大きい、シリアスでちょっとショッキングな、ホームドラマワクに入れるのはちょっと無理があるような、シリアス調に加えてさらに、サスペンス味も加味されてるようなドラマでしたねえ。「赤い衝撃」はホームドラマとは言わないだろうなあ。って僕は、「赤い衝撃」など「赤い」シリーズが放送されてた時代はTV持ってなくて、ほとんどTV見てない頃で、実際、ちゃんと番組を見てはいないんですけど。まあ、後年、“懐かしの”とか“思い出のTV番組”みたいなシリーズの番組で、ダイジェストというか、ほんの少し映して簡単に解説してましたからね、何となく番組の感じは解ってた。「赤い」シリーズの時代は、僕はもう、青年時か大人ですね。「ザ・ガードマン」の時代は、僕はまだ子供でした。

「ザ・ガードマン」は、当時の超人気のサスペンス調のTVドラマでしたが、確か夜の九時半くらいから放映されてたので、僕は見てなかったですね。タマに見ることもあったかも知れないけど。放送の翌日、小学校行くと、クラスメートが「ザ・ガードマン」見たって話してました。ちょっと興奮ぎみに面白がって、「ちょっとエッチだった」みたいな感想言ってました。僕は小学生時代はアニメやヒーローものの子供向け番組か、演芸番組か歌番組、当時のバラエティーしか見てなかったですね。子供の頃はあんまりドラマは見てない。それに僕は、夜の時間は自分オリジナルの鉛筆描き漫画描いたり、イロイロ独り遊びが忙しかった。「ザ・ガードマン」って、いつからだっけか(?)。人気ドラマだったからけっこう長期間やってたんだよね。調べてみよう。正式には「東京警備指令-ザ・ガードマン」てタイトルですね。放送開始は1965年4月か。僕は9歳ですね。終了が71年12月。僕は15歳ですね。随分長い間放送してたんですね。民間のガードマンチームが主人公の、探偵・サスペンスドラマですね。まあ、警察・刑事ものジャンルのドラマですね。お話によってはスパイものっぽかったり、怪談ホラー風のもの、ちょっとお色気もの、もろミステリドラマ。当時の錚々たる人気俳優たちがレギュラーキャスティングされ、主人公ガードマンチームのリーダー、キャップ役が宇津井健さんでしたね。ガードマンっていっても何か、刑事やスパイみたいに活動していたように思う。だいたい宇津井健さんて、子供の頃から亡くなるつい最近まで、いつでもTVの何らかのドラマに出ていた印象がある。それこそ時代による切れ間がなく、常にその時代その時代で何かドラマで顔を見ていたような、そんな感じを持たせる。つい一、二年前まで、「渡る世間は鬼ばかり」のスペシャルとか、テレ朝の大人気刑事ドラマ「相棒」のスペシャルや劇場版に出てたし。

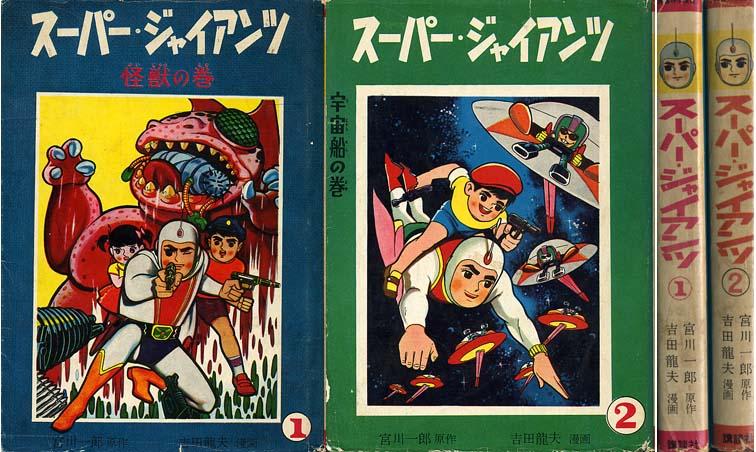

デビュー間もない若き宇津井健さんが、全身タイツ姿で、頭もすっぽりスキューバダイビングスーツの頭部覆いみたいに被って、遠い宇宙から人類を助けるためにやって来たスーパーヒーローを演じていた、劇場映画作品の「スーパージャイアンツ」は、当時の少年雑誌にコミカライズが掲載されました。当時、講談社の月刊児童誌「ぼくら」に断続的に連載され、多分、貸本なんでしょうね、単行本で出版され、芳文社の「痛快ブック」に掲載されてますね。この作品群を復刻、まとめて完全版で、2009年にマンガショップさんで全4巻で刊行されてます。雑誌「ぼくら」掲載時は、劇場映画公開に合わせた季節で発表していたようですね。芳文社の「痛快ブック」って月刊誌は、僕は見たことないです。僕が漫画を読み始めたのって、62年末か63年初頭ですから、「痛快ブック」は1961年2月休刊(事実上の廃刊)ですからね、読んだことはおろか見たこともない。62年12月休刊の集英社の月刊誌「日の丸」はかろうじて見た(読んだ)ことある。戦前からあった、講談社の歴史的老舗児童誌「少年倶楽部」は、戦後も「少年クラブ」と誌名表記を変え、62年12月まで刊行されてたんですが、僕は「少年クラブ」は見たこと無いですね。「痛快ブック」って、「野球少年」の兄弟誌なんですね。「野球少年」という月刊児童誌は、藤子不二雄などの大御所漫画家の回顧録エッセイ文などでよく知ってました。漫画史評論などの中で、寺田ヒロオなど昔の有名漫画家などと共に、よく出て来る雑誌名でした。「野球少年」は、「痛快ブック」よりもっと前に休刊になってるんじゃないかなあ。勿論、僕は見たこと無い。

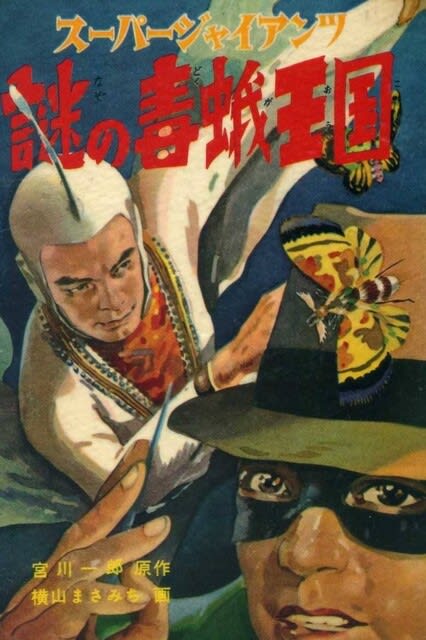

漫画版の「スーパージャイアンツ」は、50年代末、講談社の月刊誌「ぼくら」で、作品ごとに描き手の漫画家を変えて、桑田次郎先生、一峰大二先生、吉田竜夫先生が描いてますね。ストーリーはだいたい映画どおりで、映画のコミカライズが桑田次郎版と一峰大二版で、吉田竜夫版は漫画オリジナルストーリーらしい。59年に富士見出版から刊行されてる横山まさみち先生版は多分、貸本タイプの単行本なんでしょうね。それから勘違いしていたんですけど、マンガショップ復刻版第4巻収録の横山まさみち作画の「マイティーボーイ」は、「スーパージャイアンツ」とは別作品の短編ですね。横山まさみち先生が1960年の「痛快ブック」に発表した、短編3作品でした。僕の勘違いです。芳文社の「痛快ブック」に「スーパージャイアンツ」が収録されたことはありません。どーも済みません。

俳優業デビュー間もない若き宇津井健さんが主演した、邦画史上最初期の特撮ヒーロー映画「スーパージャイアンツ」ですが、当時の宇宙人姿はアクタースーツというか、宇宙人コスチュームが、下半身はタイツで、タイツがぴったしフィットしてて、股間が目立つんですね。後に「股間がモッコリ」と話題になりました。当時は「月光仮面」もそうですね。アクタースーツは下半身がタイツで月光仮面もモッコリしてた。遊星王子もそうだし、あの時代のヒーローたちはみんなモッコリしてましたね。戦後50年代に輸入されたアメリカ特撮ヒーロードラマ「スーパーマン」がタイツ姿でしたから、それに倣って当時の和製ヒーローたちはみんなタイツ穿いたんですね。

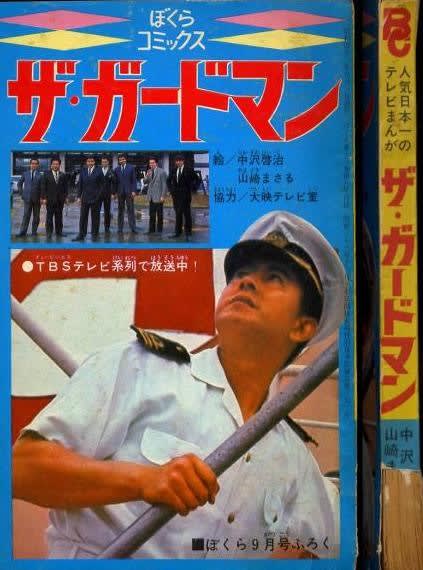

宇津井健さんが60年代後半から70年代初頭まで、長期に渡って主演を務めた、当時の大人気サスペンスTVドラマ、「ザ・ガードマン」ですが、当時のコミカライズ、「ザ・ガードマン」は1966年の月刊誌「ぼくら」9月号の別冊ふろくで掲載されてましたね。作画は山崎まさる氏になってます。僕は小・中学生当時、月刊誌「ぼくら」を毎月毎号続けて購読してましたから、勿論、この66年9月号も持ってたし、このぶ厚いB6判で別冊ふろくだった、漫画の「ザ・ガードマン」も覚えてます。ただ、ストーリーとか内容までは記憶してません。ただ、付録で付いてたな、というくらいです。多分、内容はTVドラマの「ザ・ガードマン」に倣った基本設定の漫画作品を、子供向けに表現したものだったんでしょう。まあ、子供向け探偵アクション漫画、かな。このコミカライズは「ぼくら」の連載漫画ではなく、一回きりの、ぶ厚い中篇読みきり漫画付録ですね。山崎まさるさんというと、60年代前半の週刊少年マガジンに連載されてた「ゼロバイ」が有名ですね。原作が久米みのる氏の、科学バイクアクション漫画。科学者的な高度技術者が作った、無人で高速・ハイジャンプで活動する、リモコン操作OKのスーパーバイクで、主人公少年が探偵捜査、悪者を蹴散らして活躍する、SF的なモーターアクション漫画。この作品は当時のマガジン64年に連載されてましたね。僕の八歳・九歳当時の漫画ですが、けっこうお気に入りの作品でした。山崎まさる氏は、記憶に残るような大ヒット作品はないものの、60年代の雑誌児童漫画ではけっこう、あちこちの雑誌に多数、漫画を描いて活躍されてましたね。

(済みません。後で気がついたのですが、間違いがありました。小学生時代の僕は66年の月刊誌『ぼくら』九月号を買って、その別冊ふろくの、漫画版『ザ・ガードマン』を読んでますが、もうはるか昔のことで、内容などはほとんど記憶してません。また、この別冊ふろく本も所持してません。当時の別冊ふろく『ザ・ガードマン』の表紙写真を見るに、作者のクレジットが『(絵)中沢啓冶・山崎まさる』となってます。このコミカライズ漫画作品は、中沢・山崎両漫画家の共作なのかも知れません。あるいは、ぶ厚い別冊ふろく本一冊の中に二作収録されてて、中沢、山崎両氏が別々に作画しているのかも知れません。いずれにしろ、この別冊ふろく漫画『ザ・ガードマン』が、山崎まさる先生単独作画だというのは間違いです。訂正です。)

●小説・・ 「じじごろう伝Ⅰ」 狼病編..(10)

10.

エレベーターのドアが開くと、三階内科病棟のエントランスに出た。中村達男と在吉丈哉の二人は、病棟廊下に出ると左右を見渡した。右手にはガラス張りで、この階のナース・ステーションが見える。壁に掲示してある案内板を見て、病室番号を確認し、在吉丈哉が言った。

「先輩、こっちっすよ」

二人はエレベーターホールから向かって、廊下を左手方向に歩いた。途中、何人かの看護士などの女性スタッフと行き交い、頭を下げられた。二人は会釈を返す。

「先輩。今の看護婦さん、可愛かったっすね。『ウヒョ~、美形だな』 とかって言わないんすか、今日は?」

「馬鹿野郎。そんな気分じゃねえよ!」

「さすがっすね、先輩。同僚の藤村さんを思いやって‥」

そうやって二人が喋りながら歩く間も、看護士スタイルの女性や、白衣を来た男性の病院スタッフと行き交い、お互い軽く会釈を交わした。パジャマや病衣姿の患者らしき人とも二、三人行き交ったが、こちらとはお互い目を合わせないようにして、知らぬ顔でやり過ごした。向こうから見舞い客らしい若い女性がやって来たので、中村達男が頭を下げると、相手の女性も会釈した。

「知ってる人っすか?」

「馬鹿野郎。知らねえよ」

達男がぶっきらぼうに応える。

「ああ。かなり美形だったすね。先輩、可愛かったから頭下げたっすね?」

「いちいちウルサイんだよ、おまえは。何処なんだよ、藤村の病室は?」

イライラしたように達男が言うと、丈哉は落ち着いた様子で、ちょっとニヤつきながら応える。

「ああ、あの奥の部屋ですね」

在吉丈哉が指差したのは、廊下の奥手の病室だった。廊下奥から二つ手前の部屋だ。奥はリネン庫や備品庫に使っている部屋らしい。

藤村敏数が入院している病室前の廊下には、人は居なかったが、病室の中からドア越しに騒がしい声が聞こえた。男の怒鳴り声だ。達男と丈哉は、病室ドアの前で顔を見合わせた。中からは女性の声も聞こえて来る。どーも、怒鳴り声の男を制止しようとしているようだ。丈哉が先輩に訊いた。

「取り込んでるみたいっすね。どうします?」

達男が首を横に振って、無言で 「開けろ」 と指示する。丈哉が、そーっとドアを引いた。ドアの隙間を10センチ程開けると、二人はその隙間に、顔を並べた。背の高い達男の方が上で、下が丈哉で、二人とも顔半分で、病室の中を覗き見る。モスグリーンの上着の背中が見え、その大きな背中が揺れ動いている。奥には、藤村敏数の身体が斜めに傾いで揺れている。モスグリーン色の背広の男の、肩と腕のあたりを女性の看護士が抑えて、懸命に制止しようとしている。男は大声を上げ、看護婦の制止など聞かずに、敏数の身体を揺さぶり続けている。

「やめてください、やめてください!」

ベテランらしい看護婦の声が続く。かなり必死の様子で、大きな年配の男を患者から引き剥がそうとしている。

「さあ、直ぐに娘を返せ、俺の娘を返すんだ、この野郎!」

そんなベテラン看護師の制止など、まるで効力をなさないように、男は怒鳴り続けている。

男はベッド上の敏数の胸倉を掴んで、両手で激しく揺すり続ける。ベッドの上で半身を起こした状態の敏数は、虚ろな表情で居て、されるがままだ。

背広の男は、相貌は五十代くらいの中年のオヤジで頭髪が薄く、まるで柔道選手のように体格が良く、いかつい顔をしていた。その隣でほっそりした身体つきの、中年らしき女性が両手で顔を覆って泣いている。紫色の七部袖のブラウスに地味なスカートを穿いた、同じく五十歳くらいに見える中年女性だ。されるがままに揺さぶられている敏数の両目は生気がなく、ただ虚空を見詰めているだけだ。看護婦の弛まぬ懸命の制止に、やっと中年の大男が手を離した。

「お気持ちは解りますが、患者さんですよ!」

ベテランらしい看護婦の怒鳴るような一言に、大男は憮然とした表情で、黙ったまま数秒間、敏数を睨み付けていた。そして、くるりと向きを変えると、隣の中年女性に 「行くぞ」 と小さく一声、声を掛けると、病室出口に向かってツカツカと大股で歩き始めた。号泣した後らしい中年女性は、両手で顔を抑えたまま、慌てて背広姿の後を追う。

病室ドアの前で、達男と丈哉は脇に除けて、二人とも緊張した面持ちで、病室から出て来た中年の夫婦らしき二人の男女をやり過ごし、入れ替えに、達男と丈哉が病室に入った。病室は大部屋ではなく、中程度の大きさの部屋で、ベッドは三つ並んでいた。真ん中のベッドだけが空いている。敏数は奥の窓際で、斜めに起こしたベッドの上で、放心したようにぼんやりと黙っていた。ベテラン看護婦が気を遣って、いたわり気味にいろいろと敏数に話し掛けているが、敏数の方に反応はなく、言葉が頭に入っているのかどうか疑わしい。見ように寄っては、敏数はまるで廃人のようにも見える。

「今から点滴を持って来ますからね」 と言って、看護婦は出口に向かった。行き交う達男と丈哉に一礼したので、二人は慌てて頭を下げた。

ベッド上の敏数は、達男と丈哉の方を見向きもせず、ぼんやりと窓外を見詰めているだけだった。今の騒動を目撃した丈哉は、病人に対して何と声掛けていいのか戸惑っていた。中村達男が無遠慮に声を掛けた。

「藤村、修羅場だったな。修羅場続きだな‥」

敏数は黙ったままで、外を見ている。まるっきり無反応だ。二人の姿さえ見えているのかどうかも、怪しいように見える。丈哉が慌てて、達男の腕の辺りを掴んて引いた。

「先輩‥!」

丈哉は達男に一言、戒めの声を掛けると、敏数の方へ顔を向けて、達男の放言を取り繕おうとして、何か言葉を探した。何と言っていいのか、うまい言葉が思い付かない。丈哉の姿勢がちょっとモジモジしたものになった。

「藤村先輩。た、大変でしたね‥」

やっとの思いで搾り出し、丈哉はそう一言、静かに言った。また、次の瞬間、間の抜けたことを言ってしまったと後悔した。やはり敏数は、窓外を眺めたまま黙っている。

「藤村。女の扱いはうまくやらねえとな。俺も大変だったよ。警察に根掘り葉掘りいろいろと聞かれてよ。まあ、知ってることは全部話したが。それにしても悦子はまるみちゃんがやったんだろ? 怖いもんだな、女の情念というのは‥」

達男の無遠慮な放言は止まらない。

「先輩っ!」 丈哉が強い調子で達男に声掛け、大慌てで、達男の腕を掴んで後ろへと引っ張る。

「いてて‥。何するんだよ!」

「今、藤村さんにそんなこと言っちゃあ駄目でしょう!?」

丈哉は先輩に向かって、抑えた調子だが、まるで怒鳴るように言った。ベッド上に起きている敏数の上半身が、小刻みに震えだした。顔は窓の方を向いたままで見えないが、嗚咽しているようだ。丈哉は非難するように達男を睨んだ。

「馬鹿。藤村は大丈夫だよ。もうちょっと女の扱い方を心得てたら、まるみちゃんも殺人鬼になって悦子を殺すこともなかったんだ。悦子も可哀相にナ。若い美空で死んじゃってよ‥」

丈哉の咎めなど何食わぬ様子で、達男が放言を続け、ついに敏数は顔を両手で覆って一声、声を上げて、号泣し始めた。敏数はあたり構わず、声を上げて泣きじゃくる。

「何てこと言うんですか。中村先輩!」

堪らず、丈哉が達男に向かって怒鳴った。達男と丈哉の後方に居た、先ほどのベテランらしき看護士女性が慌てて、敏数のもとへ駆け寄った。点滴取りにはまだ行ってなく、病室手前のベッドの患者の様子を見ていたらしい。

「もう、困りますよ。患者さんを興奮させないでください。まだ安静なんですからね!」

看護士女性が二人に向かって、叱り着けるように怒鳴る。丈哉がペコペコと、何度も頭を下げて謝った。達男もさすがに悪いと思ったのか、気まずそうに、部屋の壁の方に顔を回して黙っている。

看護婦さんは、点滴の準備のためベッドを倒して、優しく声を掛けながら敏数を寝かせ付けた。ベッドに仰臥し夏布団を掛けてもらった敏数は、まだすすり泣きの声を漏らしていた。丈哉は達男の腕を引っ張ったまま、病室の出口目指して進む。

「藤村さん、改めてまた来ますから。お大事にしてください」

丈哉は振り返って、少しだけ声を大きくし、最後に敏数に声を掛けて病室を出て行った。

看護婦さんから夏蒲団を掛けられた敏数は、顔を窓側に向けていて、様子は窺えなかった。丈哉に対する返事もない。ベテラン看護士はきびきびした態度で、点滴を取りに行くのだろう、スタスタと病室を出て行った。病室ドア前の達男と丈哉に一礼したので、慌てて二人も黙礼を返した。

丈哉は急ぎ足で達男を引っ張ったまま、病室を離れた。数メートル離れたところで丈哉は達男の手を話して、非難するように強い調子で言った。

「中村さん。どうしてあんなことを言うんですか!? 常識疑っちゃいますよ!」

「いいんだよ。あいつにはあのくらい言ってやった方が。今度の件で身につまされて反省したろう」

「反省って‥。結婚まで考えてた恋人が、昔の付き合ってた人に目の前で殺されたんですよ! 到底、普通の神経じゃ居れませんよ。多分、傷つき方は尋常じゃない。それを、中村先輩はあんなひどいこと言って!」

丈哉は、会社の後輩であり年齢もだいぶ下だという、自分の立場も忘れて、達男に対して怒って文句を言った。

「うるせい野郎だな。いや、あいつは元々顔立ちが良いし、けっこうモテるから調子に乗ってたんだよ。自分は女なんてどうせ、次から次にデキルんだってな。だから今回の事件はあいつにも、良い薬になったろうよ。結果オーライだ」

後輩の批判に、達男は悪びれずうそぶく。

「何が結果オーライですか。人が一人死んじゃってるんですよ!」

丈哉の声が少し大きくなった。通りすがりの看護士女性が睨んだ。ここは病棟だ。丈哉は顔を赤らめて小さくなった。

丈哉は藤村敏数を会社の先輩として尊敬していたし、また人間的にも好きな方だった。だから、藤村先輩を一方的に悪く言う中村達男に対して許せないような気分になり、つい逆らって反発する態度を取ってしまった。丈哉は組織人として少し、今の自分の態度を反省した。中村達男とも、うまくやって行かなければいけない、と心の中で自分に戒めた。

丈哉は慌てて、病棟エントランスのエレベーター前まで戻って来た。達男もゆったりした足取りで付いて来た。エレベーター前で達男が言った。

「タバコが吸いてえな」

「僕も携帯掛けたいから‥」

並んで立つ丈哉が応えると、達男が独り言のようにブツブツと言う。

「まったく、近頃の病院はタバコ吸える場所、捜すのも一苦労だ。病院ばっかりじゃねえ。役所も何処もよォ、愛煙家には厳しくてたまんねえぜ。公共の施設ばっかしじゃねえ。最近はホテルのロビーだってうるさいもんな」

達男は、丈哉の反発した態度を、特に気にしていないようだ。

達男の愚痴りを聞かず、丈哉はエレベーターの降下ボタンを押して、スマホを取り出していじっていた。

電源を入れると、電話が一本とメールが一件入っていた。どちらも大佐渡真理からだ。恋人からの着信に思わず丈哉が微笑む。その笑顔を横目で見ながら、達男は「チッ」と舌打ちした。

降下するエレベーターの中では二人とも黙っていた。病院ロビーに出ると、達男は喫煙できる場所を捜してウロウロした。丈哉はロビーの隅まで行ってスマホをいじる。真理からのメールには、吉川和臣係長の住まいのある町の、駅前までやって来た旨、書き込まれていた。住所の家の所在地まで行く細かい道がよく解らない、ということが続けて書き込まれている。電話の着信は、丈哉に住所を詳しく聞くために掛けてきたものかも知れない。だが、丈哉も実際に吉川係長の家に行ったことはなく、詳しい道のりなどは知らなかった。とにかく電話を掛けてみることにする。

真理が出た。丈哉は、藤村敏数を見舞いに病院まで来ていることを伝え、真理が今何処に居るのかを訊いた。真理は、道を迷いながらも吉川和臣の家を捜し当て、家の前まで来ていた。丈哉は、藤村敏数の様子を話し、そして、一緒に見舞いに来た中村達男の非常識な言動などを話したかった。特に、中村達男の病室での病人に対する言葉には、丈哉は憤慨を通り越して呆れていたので、真理に話を聞いてもらいたかった。しかし会話の途中で、真理は「人が来たからごめんね。また掛け直すから」と言って、一方的に電話を切ってしまった。面白くなく、不服そうにスマホ画面を見ていた丈哉だったが、真理が慌てて電話を切ったとは、誰が近付いて来たんだろう?と気になった。

「家の人…? まさか吉川係長…? な訳ないよな」 丈哉はつい、独り言が出た。

思い直して丈哉は、何処かでタバコを吸っている中村達男を捜すことにした。今から会社に戻らないといけない。外回り勤務の時間中に病院まで足を伸ばし、藤村敏数の見舞いに寄ったのだ。職場同僚の見舞いとはいえ、会社には届けていない。あんまり長い時間、職務を離れているのもまずい。

* *

新興住宅地の中の、いかにも建売住宅によくあるような、一軒の二階家。大佐渡真理は、吉川和臣の家の前にいた。真夏の晴れた昼前、真理はクリーム色の半袖シャツに、ショートパンツというラフな格好で、地方郊外の新興住宅地の中の、家々の間に通る舗装道路を、一人歩いて来て、吉川家に辿り着いた。真理は、恋人である在吉丈哉を通して、藤村敏数から、吉川和臣の家の住所を聞いていた。行方不明になった吉川数臣の安否を気にして、というよりも、吉川家の家族のことが気になっていたのである。それに吉川和臣の子である、姉弟にも会いたかった。理由は真理にも何故だかよく解らなかったが、ただ漠然とその姉弟に会いたい、という気持ちが強かった。

閉じられている低い鉄柵門の取っ手をを引くと、扉は簡単に開いた。内側からの施錠はされていない。玄関までの四、五段の階段を上がり、ゆっくりとドアに近付く。家の前に立ったときから、屋敷の中に、真理には人の気配は感じられなかった。ドアノブを引いたが、やはり鍵が掛かっている。直ぐ隣に設えてある、簡単なスレート屋根の付いたガレージにも、自動車などはない。やはり留守なのだ。仕方なく真理は玄関から離れ、小さな階段を下りて、鉄柵を閉めた。柵から少し離れて、留守の家を全体的に眺めた。何だかここ数日間は、誰も人が居なかったような気がする。

真理の左手に提げた布製のバッグで、携帯電話の呼び出し音が鳴った。ひところ流行ったJポップの曲のイントロ部分だ。真理はバッグをガサゴソとやって、スマートフォンを取り出した。スマホの画面を覗くと、電話を掛けて来たのは在吉丈哉だった。真理が返事をする。

「おう、真理ちゃん。今、藤村先輩の見舞い行って来たトコ。藤村さん、ひどいダメージ受けてるよ」

直ぐに丈哉が喋りだした。何となく、少々興奮ぎみだが少々疲れぎみ、といったところか。

「ああ。タケちゃん。やっぱり、藤村さん、相当凹んじゃってるんだ。そりゃあ、そうだよね」

「凹んでるなんてレベルじゃないよ。もう、何て言うかさ、憔悴してるって言うか、真っ暗闇って感じ。可哀相だったよ」

丈哉の口調はやっぱり、少々興奮気味に思える。

「そうよねえ。で、その‥、加害者になるのかな、一応容疑者扱いなのかな、城山まるみちゃんはどうなったの?」

真理は、気になっていることを訊いた。現場と事務で仕事の部署は違うとはいえ、同じ職場で働く、よく知る同僚の、信じられないような変貌や事態は気になる。藤村敏数の状態よりもむしろ、城山まるみのその後の方が大いに関心があった。

「俺らには、そっちの方のコトは解らないよ」

丈哉の返答は簡単だった。

「あ、そうか。そうだよね。私からも『藤村さん元気出して』って、言ってたって、励ましといて。ね、タケちゃん」

真理は今日、藤村敏数を見舞いに行かなかったことを、悪く思っていた。

「いやいや、もうね、そんな余裕ないんだよ。藤村さんは放心状態だったりパニック状態になったりで。今は全然会話なんて出来る状態じゃないんだ。もう少しして平静を取り戻さないと、話なんて何も出来ないよ」

「そうなんだ。藤村さん、本当にショックだったのね。可哀相にね。早く立ち直って欲しいけど‥」

真理は現在、吉川和臣の自宅前まで来てる旨を話した。丈哉は、真理に電話して一番聞いてもらいたかったことを、話し始めた。

「それがさあ、中村先輩ったらさあ。茫然自失の憔悴状態の藤村さんに、心無い言葉ばかりを浴びせてさあ。藤村さんがその後、パニック状態みたくなったのって、中村さんのせいなんだぜ。まったく常識疑っちゃうよ、あの人。病室を出た後、中村先輩の藤村さんへの思いを聞かされたんだけどさあ。これがまたひどい話で‥」

「あっ! タケちゃん、ごめん。その話はまた後で聞かせて」

いきなり真理の声の調子が上がり、興奮ぎみの早口で、丈哉の話をさえぎった。

「えっ。どうしたの?」

丈哉もちょっと驚き、訝しげに問う。職場の先輩である中村の非常識ぶりを、真理に聞いてもらいたい丈哉は、突然、話を断ち切られたことを不満に思う。

「うん。ちょっとね。ココの家の人が一人、帰って来たみたい‥。じゃあね。また電話するね」

返事する真理は落ち着いた口調に戻り、スマホを耳から離した。

真理の立つ位置から少し離れたところ、吉川和臣の家の並びの角、ここから二軒先の角に、セーラー服でオカッパ頭の小さな女の子が立っていた。真理もあまり上背がある方ではない。真理よりも少し身長が低いくらいの、ほっそりした丸顔の女の子だ。立ち止まって凝っと、こちらを見ている。真理と視線が合ったので、真理は微笑んで、こくんと頭を下げて挨拶した。少女もかばんを両手で提げ持ったまま、こくんと頭を下げる。だが笑顔は見えなかった。誰だろう、と訝しんでいるようだ。真理が少女の方を見たままでいると、やがて少女がまた歩き始め、真理に近付いて来た。

「こんにちは。あなたは、吉川和臣さんのお嬢さん? ええっと、確か愛子ちゃん?」

すぐ近くまで寄って来て、立ち止まる少女に、真理は、相手の警戒心を解くように、微笑しながら優しく声を掛けた。

「そうですけど‥」

まだ愛子は怪訝な態度なままで、真理の顔を窺い見ながら、様子を探るように返事をした。

「ああ、ごめんなさい。あたしは大佐渡真理。あなたのお父さんの会社の人で、藤村敏数さんとか在吉丈哉さんとか居るんだけど、その人たちの知り合い。藤村さんって覚えてる?」

真理の説明に、愛子の緊張が少し解けたようで、警戒するような硬い様子が少々やわらいだ。

「ああ、はい。お父さんの課の部下にあたる人で、一度、ウチに来られました」

かばんを前に両手で提げ持ち、両足も揃え、真っ直ぐな姿勢で立つ愛子は、初対面の真理に対して几帳面な態度で応える。顔の表情の緊張は解けているようだが、まだ笑顔はない。

「そう。その人。あたしは藤村さんの友達で、あなたのお父さんのコトをいろいろと聞かせてもらって、ちょっと心配になったものだから‥」

大佐渡真理は意識して笑顔をつくり、親しみを籠めながら話す。吉川愛子は黙ったまま、真理の顔を見つめていた。

「お家には誰も居ないみたいね」

真理が吉川の二階家の方をふり返りながら、愛子に問い掛けた。

「はい。母とあたしたちはもう、半月以上前からお婆ちゃん家に行ってるんです。お父さんは‥」

いくらか緊張した面持ちで愛子が話す。この初対面の人に、何処まで喋っていいのか迷っているようだ。

「お父さん、行方不明なのよね。藤村さんとか在吉君から聞いてる。心配ね」

真理は、愛子の気持ちをできるだけ傷付けないようにしなければ、と慎重に考えながら、優しく応える。

「あのね。おせっかいかも知れないけど、私たちも何か力になりたいの。在吉君とか藤村君とも一緒に、お父さんの行方も探してるからさ」

真理が踏み込んだ態度で、少し感情を交えて話した。行方不明の吉川和臣を探している、というのはちょっと誇張した言い方をしてしまった。実際はまだ三人は、具体的に吉川和臣の捜索にあたっている訳ではない。

愛子が前に出て、真理の横を擦り抜け、門扉に手を掛けて、真理の顔を見た。

「あ、あの‥。この家出るとき慌ててバタバタしちゃって、ここに残して来たものもあるし‥。ちょっと今家の中どうなってんのかな、って気になっちゃってそれで久しぶりに見に来たんです。多分、まだ電気とか水道とか通ってると思うし、良かったら家の中で、どうですか?」

愛子が門扉を開いた。ギイィッっと蝶番がきしる音がする。愛子が、少々の緊張を含んだまま早口で喋ると、真理は笑みを浮かべながら、できるだけ相手を緊張させないように気をつけて、落ち着いた態度で応じた。

「ありがとう。お邪魔させてね。いろいろと聞きたいこともあるし」

愛子が門扉内の段を上がって、玄関前まで来ると、自分のかばんをステップに置いて、中腰になり、かばんの中を捜す。後ろには、続いて上がって来た真理が立っている。愛子はかばんの中から、少し大きめのキーホルダーに繋いだ鍵を取り出して、二つある方の一つを選んだ。愛子らの母、智美がパートの仕事をしているので、和也とも吉川家の子供たちは、家の鍵を持っていたのだ。もう一方は、現在住んでいる祖父母の家の鍵に違いない。愛子が頭を屈めて、ドアノブの下の鍵穴に差し入れる。後ろに立つ真理は黙って、愛子の所作を見守っていたが、ふと、後方の道路を振り返った。

道路側をふり返った真理は、道路の先を、今ほど自分が来た道なりに眺め、その視線の先をあちこち探るように見回した。誰も居ない。猫の子一匹居ない。静かだ。晴れ渡った正午近い住宅街の路地だが、誰も人影は見られない。

鍵を開けようとしている愛子の後ろで見守っていた真理には、何となく、背中に誰かの視線が感じられたのだ。誰かに凝っと見られているような感覚。しかし、ふり返った真理の視界には、あたりを捜しても誰も見当たらない。

家の鍵を開け終えて半開きの玄関ドアの前で、愛子が怪訝そうに真理を見ている。

「どうかしたんですか?」

おそるおそるという感じで、愛子が訊ねた。

「ううん、何でもないのよ」

真理は快活な調子で受け応えて、家の中に入るのを促すような所作をした。愛子を先に、続いて真理が、吉川家の中へと入って行く。愛子は、これまで長年住み続けた自分の家に、二十日近くぶりで帰って来たのだった。

二人が家の中に入った、吉川家の二階家から、前の通りの道なりに三軒ほど戻った箇所に、一人の人影が現れた。家々の間から出て来たのだろうか。この暑い真夏の日の正午近くに、その人影は紳士帽を深々と被り、長袖のコートのようなものを羽織っている。濃い灰色の上着の袖から覗く手も、白い手袋を嵌めていた。紳士帽の下はサングラスと大き目のマスク。完全防備のように覆って、自分の身体を隠している。高身長で体格も良く、プロレスラーが正体を隠している、と言われたら納得しそうだ。大きな男は、凝っと、吉川家の二階家を見つめていた。

※「じじごろう伝Ⅰ」狼病編..(10)はここで終了し、 「じじごろう伝Ⅰ」 狼病編..(11)へと続きます。次回、「じじごろう伝Ⅰ」狼病編..(11)へと続く。

◆(2012-08/18)小説・・ 「じじごろう伝Ⅰ」 狼病編 ..(1)

◆(2013-04/09)小説・・ 「じじごろう伝Ⅰ」 狼病編..(9)α

◆(2013-04/09)小説・・ 「じじごろう伝Ⅰ」 狼病編..(9)β [・・αの続き]

◆小説・・「じじごろう伝Ⅰ」..登場人物一覧(長いプロローグ・狼病編)