60~90年代名作漫画(昭和漫画主体・ごくタマに新しい漫画)の紹介と感想。懐古・郷愁。自史。映画・小説・ポピュラー音楽。

Kenの漫画読み日記。

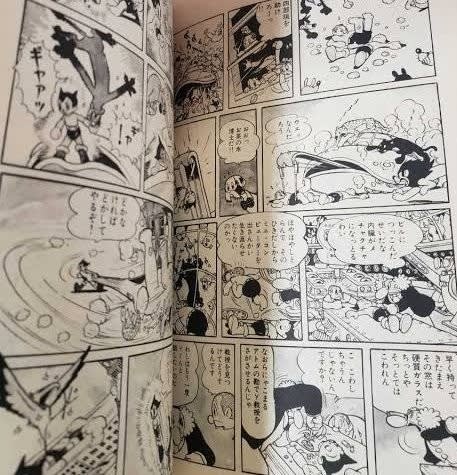

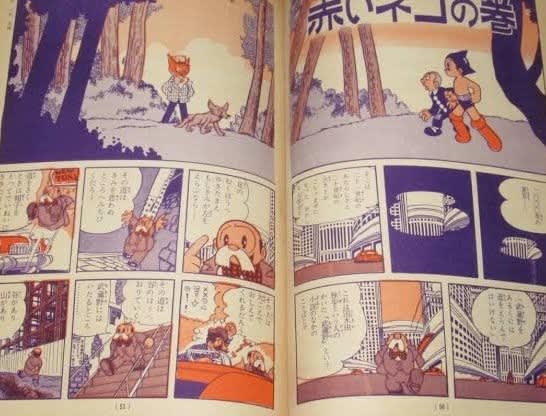

「鉄腕アトム」-赤いネコの巻-

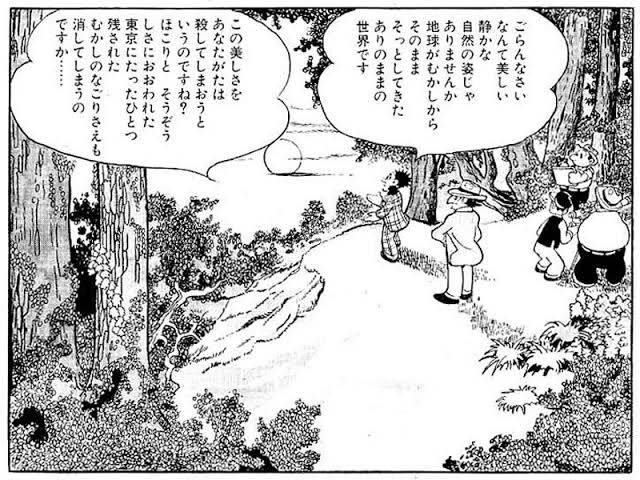

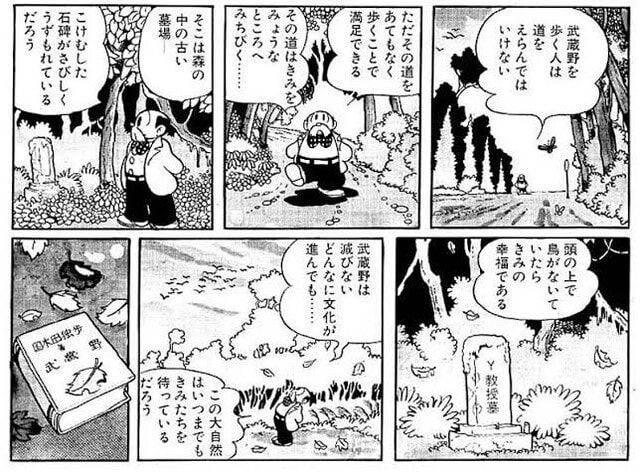

「鉄腕アトム」のレギュラー登場人物、ヒゲオヤジが2000年の東京の街を歩いている。ヒゲオヤジは国木田独歩の有名な著作の「武蔵野」を暗誦しながらビルの谷間を歩いている。

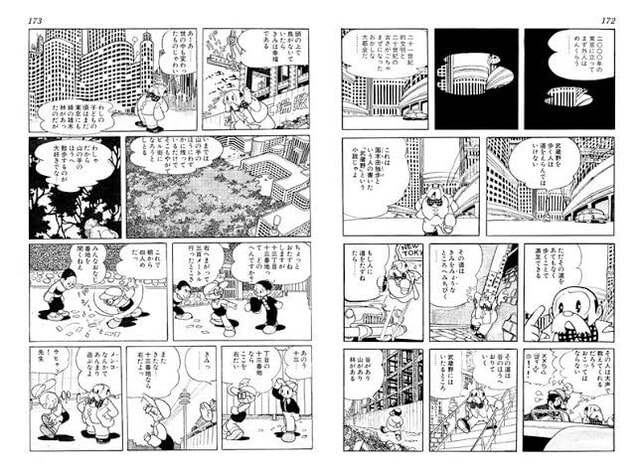

ちなみに国木田独歩が「武蔵野」を著したのは1898年、このお話、「赤いネコの巻」を手塚治虫が描いたのは1953年。このお話で、手塚治虫が描く、ビルが林立しなおもそこかしこでビル建設の工事が行われてる2000年の東京を、漫画の原稿用紙に描いているのは1953年なんですね。

国木田独歩が「武蔵野」の著作の中で、文章で表現する、山々と谷と林と草原の武蔵野の風景と、そんなものがほとんど失われたコンクリートとアスファルトと高層ビルだらけの東京の街を、ヒゲオヤジに「武蔵野」を暗誦させて皮肉を籠めてユーモラスに描いている。

ヒゲオヤジが子供の頃はまだ東京にもあちこち雑木林があったものだが、今の東京には山の手の方にわずかに残っているだけで、そこもやがてビル街に開拓しようとしている、とヒゲオヤジは嘆く。

ヒゲオヤジは山の手のわずかに残る雑木林を歩くのが好きで、そこに向かって散策している。

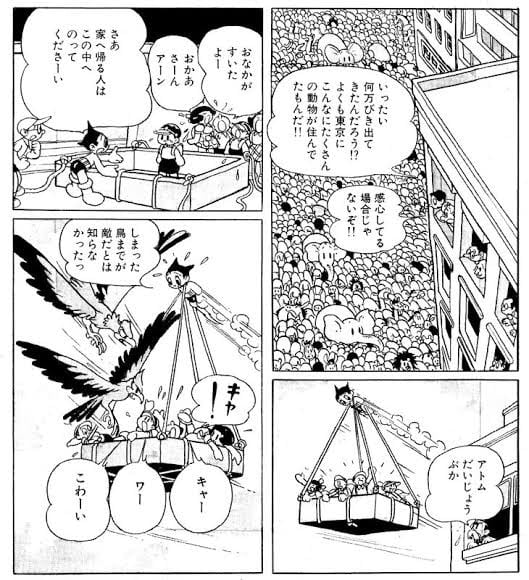

アトムのクラスメートのタマオ君が友達と路地でメンコをしている。描写はまだ舗装されてない土面の路地ですね。向かいの家は木造家。メンコは僕の生まれた地域ではパッチンと呼ばれてました。

遊び続けるタマオたちに朝から何人もの子供がある住所を訊いて行く。ヒゲオヤジにもその住所の行き先を答えるタマオたち。ヒゲオヤジはアトムやタマオやシブガキのクラスの担任の先生だよな。

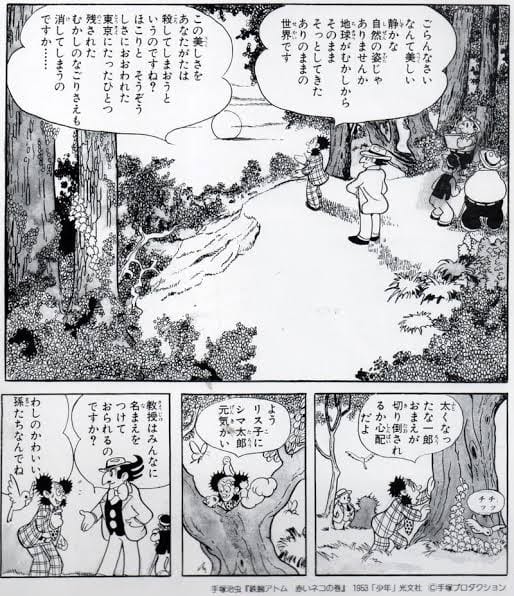

ヒゲオヤジはタマオたちとその住所に行って見る。そこはたくさんの木々の繁る森の中で、古びた洋館がポツンと立っていた。タマオがヒゲオヤジに、この家はお化け屋敷と呼ばれる廃屋なんだと言う。

暗い洋館の中には、朝からタマオたちに住所の行き先を訊いた何人もの子供たちがいた。古びた洋館は空き家のようだ。ヒゲオヤジが訊ねると、彼ら五人は都外の地方県から来ていて、各人ハガキでこの住所に呼ばれたのだという。

五人の少年たちは、今度、山林を切り崩して都市開発する地域、笹谷に会社を作るビジネスオーナーの子息たちだった。彼らはみんな、地方の山林で不思議な“赤いネコ”を見掛けていて、ハガキの差出人も“赤いネコ”になっているのだという。

ヒゲオヤジが空き家の部屋の中の様子を覗いている者の気配に気付くが、誰もいなくて、この場面はここで終わり、場面はパンして、その後、ヒゲオヤジがアトムと共に、カギとなる謎の“赤いネコ”捜索に山に登るシーンとなる。

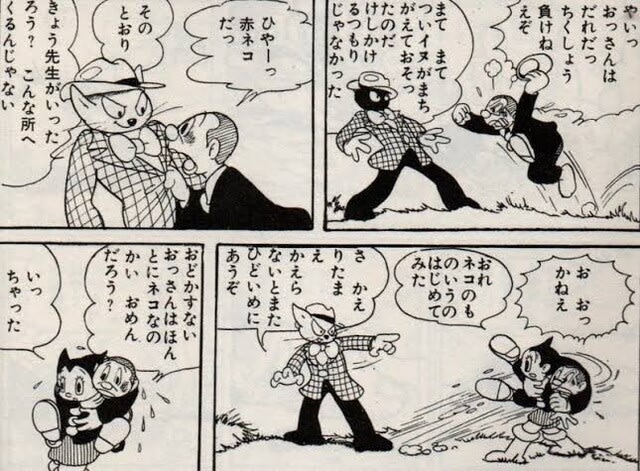

山の斜面の丘に立つ“赤いネコ”を発見する、アトムとヒゲオヤジ。崖をよじ登るヒゲオヤジは赤いネコに襲われて崖を転落する。アトムに救われるヒゲオヤジ。アトムの反撃に逃げる赤いネコを追って行くと、丘の斜面に洞窟がある。

アトムとヒゲオヤジが洞窟に入ると、人間の白骨があった。岩の上から隠れて赤いネコが怒って見ている。白骨のちぎれた衣服に縫い付けた名前は「Y良太郎」。洞窟には菓子箱があった。

シーンがパンして科学庁のお茶の水博士の研究所。「Y良太郎」氏はお茶の水博士の友達で高名な動物学者だった。お茶の水博士によるとY教授は「自然界を愛し、武蔵野がどんどん切り開かれて都会になって行くのをとても嘆いていた」という。

菓子箱の中の写真には、お茶の水博士とY教授のスナップがあり、そこに赤いネコが一緒に写っている。赤いネコは“チリ”といってY教授の可愛がっていた飼い猫だった。

自宅で眠るヒゲオヤジの元に赤いネコが現れ、ヒゲオヤジに人間の言葉で話し掛け、「洋館の立つ一帯の森林を切り崩してビル群を建てるのをやめるように」お願いする。「主人のY教授は美しい野山がビル街にされてしまうのを悔しがりながら死んでいった」から、主人のためにも「森林の都市開発をやめさせて欲しい」と続け「でないと猫の私はヒゲオヤジさん、あなたを呪い殺す」と脅迫する。

不気味に思ったヒゲオヤジはピストルを取り出して猫を撃ちまくるが、猫は逃げてしまう。怖がるヒゲオヤジ。

ヒゲオヤジは日比谷の建設省のビルに入り、土木課の役人に会う。土木課の担当者はY教授が亡くなったことを知らず、ヒゲオヤジにY教授が生前何度も建設省に訪れて「一帯の森林を壊してビル街にすることをやめてくれ」と懇願していたことを話す。

一旦は教授の願いに役人は工事をしないと約束したが結局、開発工事を進めて森林を切り崩して行った。

約束を破られた教授は怒って「この怨みは忘れないぞ、大自然が許さないぞ、呪われるがいい」と捨て台詞を吐いて去って行ったらしい。

担当課の責任者は「Y教授が亡くなったのは気の毒だが都市開発は決定したことで仕方がない」と冷たく言い放つ。ヒゲオヤジは「Y教授の愛猫が主人を哀れに思って化け猫となって敵討ちに出るのでしょうな」と捨て台詞を吐いてビルを出る。

とうとう廃屋の洋館のある森林、笹谷の開発工事が始まった。学校では生徒たちに森や草原には行くなと達示が出る。アトムのクラスメート、シブガキが自分らの遊び場であり自分の縄張りだからと工事に腹を立てる。

シブガキが自分の宝物を埋めてあると笹谷に行くと野犬の群れが襲い掛かって来る。アトムに助けられるシブガキ。二人の前に今度はただの猫ではなく、赤いネコの顔をした人間が現れる。野犬の群れは猫人間が操っていた。

赤いネコの猫人間は「この土地へ来るな」と警告する。

アトムとシブガキが猫男を追って捜すが見つからず、地下へと落下する。笹谷の草原の地下には赤いネコの秘密の隠れ家があった。地下屋敷にはさまざまな動物がいっぱい飼ってある。

一度は捕らえられたアトムとシブガキだが、アトムの力で逃げ出す。何と赤いネコの猫男はY教授だった。Y教授は生きていた。Y教授の元にはさまざまな動物たちと一緒に愛猫=チリもいる。

Y教授逮捕に乗り出す警察に待ったを掛けて、親友だったお茶の水博士が説得に行くが、Y教授は力ずくで笹谷の都市開発をやめさせると宣言する。話し合いは決裂し、Y教授は期限を決めてこの日までに工事を止めないと恐ろしいことを起こすと犯罪予告する。

高名な動物学者であるY教授はさまざまな動物たちを操ることができた。

建設省は山林の切り崩し工事を続けてやめない。Y教授の予告の日が来て、犬·猫·馬·牛·豚はおろか猛獣から鳥にいたるまであらゆる動物たちが反乱を起こす。工事現場だけでなく都市のビル街にまでもの凄い数の動物たちが押し寄せて人間を襲う。

動物の大群に襲われ、街は孤立し、ビル街に住む人たちは動けず兵糧攻めにされる。アトムが小さな子供たちだけでも逃がそうと空を運ぶが、鳥の群れに襲われて子供たちは落下し、生きてはいるが誘拐されてしまう。

アトムも動物たちを止めようと追い払うよう尽力するが、鳥たちの撹乱によりビルに頭から突っ込み壊れてしまう。

動物の大群は統制の取れた動きをしていて、決して動物どおしは争わず、人間のみを襲撃する。

お茶の水博士によって修理されたアトムは超高熱を発する、電気を帯びた身体になり、動物たちが近付けない。アトムはY教授を捜す。

高層ビルの一室に隠れていたY教授は、超短波催眠装置という大掛かりな機械で動物たちを自由に操っていた。Y教授を見つけたアトム。飛び掛かるチリもアトムの高熱にやられてしまう。

誘拐した子供をY教授は殺そうと企むが、高熱を発するアトムには強い電気も流れていて感電したY教授は自爆してしまう。

超短波催眠装置が壊れ、動物たちを操り誘導できなくなると、動物どおしが勝手に争い始めた。動物が動物を襲い合い自滅して行く。動物たちの暴動が納まったところで動物たちは人間に捕獲されて行く。

建設省の笹谷一帯の森林の都市開発は、建設省土木課の担当者が自分の利益誘導のために働いていた悪事だとバレて、笹谷森林開発が取り止めになり豊かな森林は残る。

猫のチリはアトムの高熱と共に発していた高電圧で感電死したが、Y教授はまだ命があって病院に担ぎ込まれていた。虫の息のベッドでお茶の水博士に笹谷の森林が守られて残る朗報を聞きながら「チリの元へ行ける」とY教授は亡くなった…。・・・・

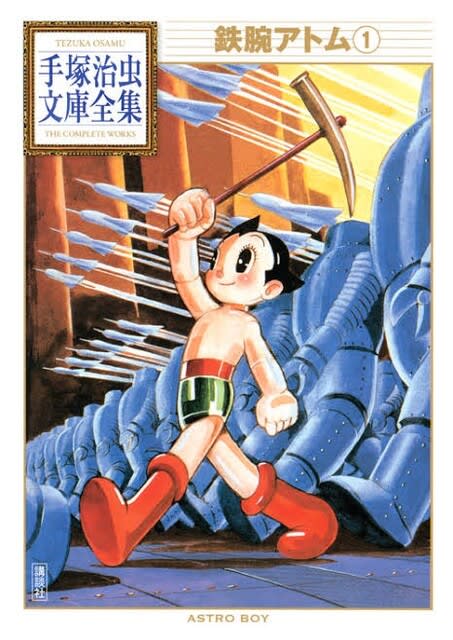

というのが手塚治虫先生の代表作の一つ「鉄腕アトム」の、光文社の雑誌「少年」に15年間に渡って長期に連載の続いた作品の中の、早期のエピソードの1作「赤いネコ」の巻のストーリーです。

鉄腕アトムの「赤いネコ」のお話は、初出、雑誌「少年」1953年5月号から11月号まで連載。

雑誌「少年」1952年4月号から始まった「鉄腕アトム」の第4話になります。その前の第3話が「フランケンシュタイン」の巻。アトムのエピソードの中で一番人気の高かった「地上最大のロボット」の巻は第54話目で、1964年の作品です。

「鉄腕アトム」は、雑誌「少年」の1951年4月号から52年3月号まで連載された「アトム大使」という手塚治虫先生の漫画の中に出て来る、ロボットのアトムをピックアップして、また別個のストーリー·世界観で新たに描き始めたSF作品ですね。

「赤いネコ」は、僕が生まれたのは1956年だから僕の生まれる3年前の作品ですね。僕が雑誌「少年」を読み始めたのは1963年初頭頃だと思うから、連載「鉄腕アトム」をリアルタイムで読み始めた10年前に描かれた作品。

どうしてか解らないんだけど、僕の中学生頃から30代くらいまでかなぁ、もっと中年になってもかなぁ、子供の頃読んだ訳でもないのに、僕が漫画を読み始めた1962年の暮れ頃よりも以前、1962年からさかのぼる昔の児童漫画に、読んだことないのに何か“郷愁”を覚えて、ああ読みたい読みたいと思った。

若い頃は、ムック本というのか、昔の漫画の紹介グラフィック本をよく買って来てた。昔の漫画の簡単な紹介をいっぱい収めたグラフ誌ですね。ああいう本を見て昔の漫画を知るのが楽しくて楽しくて。1970年代80年代にはそういう懐かしの漫画紹介本みたいのがけっこういっぱい出たんだよね。本屋で見つけるたび買って持ってた。B5グラフィック誌ばかりでなく、B6単行本や文庫版でも昔の懐かしの漫画1作品8~16ページくらいを何作も収録した本とか。爺さんになって引っ越したとき全部捨てちゃったけど。

「鉄腕アトム」は僕は二十歳頃には朝日ソノラマから出てた新書判·サンコミックスの「鉄腕アトム」全21巻+別巻1冊を購入して持ってた。後々、光文社文庫版全15巻と講談社文庫版全13巻の内、何冊かは購入して持ってた。さらに後、電子書籍版から何冊か買って読み返してる。

昔々の古い古い漫画作品ばかり取り上げてあれこれ書いてますが、古い漫画は昔々の僕の少年時代やそれからの青年時代を思い返して自分が書いてて楽しいので古漫画ばかり題材にしてます。今の新しい漫画もよく読んではいるんですけどね。別に僕が今の漫画の読後感想書き込んでも自分が楽しい訳でもないし。老齢になってそこまで感動-感激する漫画も特にない感じだし。僕の青年時代も、もう今から40年50年も前の記憶になりますが。

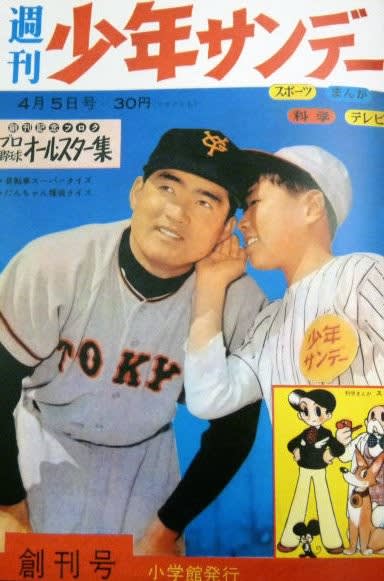

小学館が新書判サイズのコミックス単行本、ゴールデンコミックスの刊行に乗り出したのは1966年5月。

小学館ゴールデンコミックスの「手塚治虫全集」の中の「鉄腕アトム」全20巻の初刊行は1968年10月から1970年3月まででした。

「赤いネコ」の回が収録されてるのが、ゴールデンコミックス「鉄腕アトム」全20巻の内、何巻だったのかよく解らないのですが、多分、早い巻でしょう。1巻とか2巻くらいではないでしょうか。まぁ、3巻かも知れないけど。

ちなみに秋田書店サンデーコミックスの刊行開始は1966年7月からです。集英社がコンパクトコミックスを刊行始めたのも、何月かまでは解らなかったけど1966年ですね。コンパクトコミックスはジャンプコミックスの刊行開始のときには廃刊になりました。

1966年67年には各出版社が、最初の新書判サイズのコミックス単行本の刊行を始めています。そのとき刊行されて21世紀(2000年代)に入った時点で残っているレーベルは希少ですけど。秋田書店のサンデーコミックスだけかも知れない。

1966年頃は、大手出版社だけでなく、1950年代60年代の貸本専門出版社までもがA5判サイズの貸本単行本をやめて、新書判コミックスの刊行に乗り出しています。このコミックスシリーズも遅くとも80年代くらいまでには廃刊しています。

大手出版社は60年代末や70年代初めに、自社定期刊行の漫画雑誌に沿った新書判コミックスを刊行開始してますね。小学館の少年サンデー·コミックス、集英社のジャンプ·コミックス、秋田書店の少年チャンピオン·コミックスなどなど。秋田書店はサンデーコミックスもそのままずーっと現在までレーベルを維持して発刊を続けてますけど。

当時、毎週読んでいた週刊少年サンデーの広告ページに、ゴールデンコミックスの既刊本の紹介が載っていて、そこにゴールデンコミックス版「手塚治虫全集」があって、その中の「鉄腕アトム」も載っていた。中学生の僕はもうこのコミックス本が欲しくて欲しくてたまらなくて、かといって近所の本屋には置いてない。遠くにある貸本屋にもない。

小学館から直接買えないか、と考えたが、中学生の僕は書留とか為替とか解らなくて、母親や兄に訊いたのか、多分訊いても知らないだろうと訊ねなかったのか、僕は1人で悩み、確か何かの雑誌に郵便切手をその本の値段分送ったら買える、と書いてたような…、と自信なかったけど、コミックスの出版社まで送って見ることにした。

小学館も、サンデーコミックスの「鉄人28号」を買った秋田書店も、普通の白色封筒に当時はまだ存在した百円札を2枚入れてOKだったし、コミックス1冊の値段分切手を入れてもOKだった。(無論、新書判コミックス1冊の送料分の切手も同封してた。当時は1冊分送料60円だったように記憶する。)

小学館も秋田書店もコミックスの「鉄腕アトム」「鉄人28号」を送ってくれた。コミックス単行本を手にした当時中学生の僕は本当に嬉しかったと思う。

一度、普通の白色封筒に百円札と小銭の現金を入れて出版社へ送った。これは郵便局から送り返されて来た。法律違反とのことだった。郵便局の係員が出版社の担当者に封筒を開けて中身を見せるよう要請したが、出版社の人が拒否したため送り返した、というメモ書きが封筒に貼り付けてあった。

それからは僕は現金書留を使ったと思う。高くついたけどしょうがなく。

中学生のときに直接出版社から郵送して貰って手に入れたコミックス単行本は、ゴールデンコミックスの「鉄腕アトム」3冊くらいと「カムイ外伝」2冊、サンデーコミックスの「鉄人28号」2冊、「虹をよぶ拳」2冊、「のら犬の丘」1冊くらいかな。

こういう本は近所の本屋になかったんだよね。

後に、中三になって、歩いて行ったら30分以上掛かる、ちょっと遠くの貸本屋が新書判コミックスを扱っていると知って、そこに自転車で漫画本を借りに行くようになった。

それからは多分、新書判コミックス単行本は買ってないと思う。高校生になると大貧乏生活に入るから漫画本購入する余裕なんてなかったし、高二からは昼飯抜いて作った小遣いでは小説の文庫本買ってたからなぁ。今から考えると高校生時代はもっと図書館利用すればよかったなぁ。学校の図書館でなくとも市の図書館でも。市の図書館なら大衆小説も豊富にあったろうになぁ。

『鉄腕アトム』全21巻+別巻2巻セット(化粧箱入り)SUNDAY COMICS

鉄腕アトム 1―大人気SFコミックス (サンデー・コミックス)

鉄腕アトム 初単行本版 1: 初単行本版 (河出文庫 て 3-4)

ASTROBOY 鉄腕アトム(1) (てんとう虫コミックススペシャル)

膨大な「鉄腕アトム」作品群の中でも、僕が中学生時郵送で買ったゴールデンコミックス版「鉄腕アトム」の3冊程度の中の、アトム初期作品には何か思い入れがあって、アトム第2話「気体人間の巻」や第4話「赤いネコの巻」は特に記憶に残り続けている。

中学生時だと、中学校の図書室で借りた、少年少女ミステリ全集みたいな本の中の1冊、エドガー·アラン·ポー短編集がとても怖いのを怖いもの見たさの面白さで読んで、中でも短編「黒猫」が印象に残っていて、手塚先生の「赤いネコ」と猫繋がりで覚え続けていたのか…。

ポーの短編集はどれも怖くて面白くて、中学生時一回読んだだけなのに大まかなあらすじをよく覚えている。「落とし穴と振り子」や「アッシャー家の崩壊」「黒猫」「黄金虫」「モルグ街の殺人」「盗まれた手紙」などを記憶に残してるなぁ。「黄金虫」は内容をちょっと忘れたかなぁ。「アッシャー家の崩壊」は中学生時にテレビで映画版の放映を見て凄く怖かったのを覚えてるから、余計に印象深い。「落とし穴と振り子」は自分がその置かれた立場になって読んだので、そのときの恐怖感でそのまま記憶し続けてる。一種のトラウマかな。

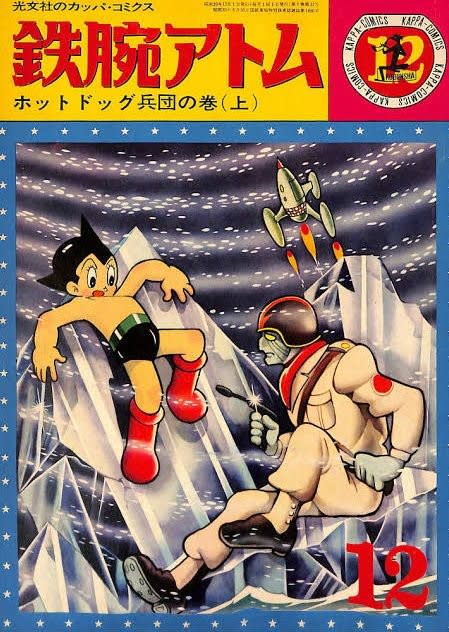

「鉄腕アトム」で他に記憶に残り続けているお話は、小五の春に小一から通い続けた家の近くの貸本屋が店じまいして、中学生時、大通りを挟んだ隣町の貸本屋へ行って借りた、光文社B5判カッパコミックスの「鉄腕アトム」シリーズの「ホットドッグ兵団」上下巻は何故か感動して読後何かロマンチックな気分になって、「ホットドッグ兵団」の巻を印象深く覚えている。

少年時に読んでるのだが何のレーベルで読んだのかはっきりしないけど「スリーゼット総統」や「ブラックルックス」のお話も印象深く覚えてるなぁ。でもストーリーはあやふやにしか記憶してないけど。この2作品も光文社カッパコミックスかも知れないな。

雑誌「少年」の増刊号に掲載された読み切り短編だけど「ロボット流しの巻」と「植物人間の巻」も印象深く覚えてる。この2作品は小学館ゴールデンコミックス版で読んだんじゃないかなぁ。この2作品も何かロマンチックな気分に浸らさせられた。

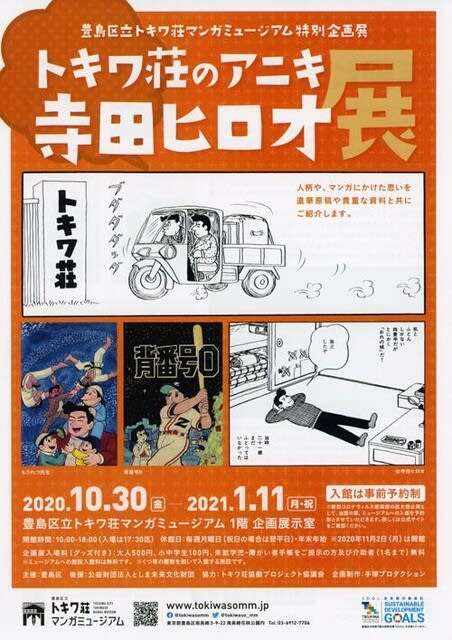

「スポーツマン金太郎」-寺田ヒロオ-

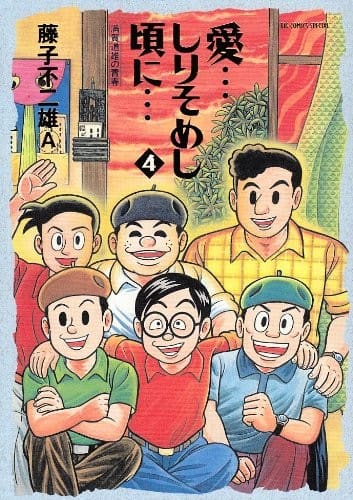

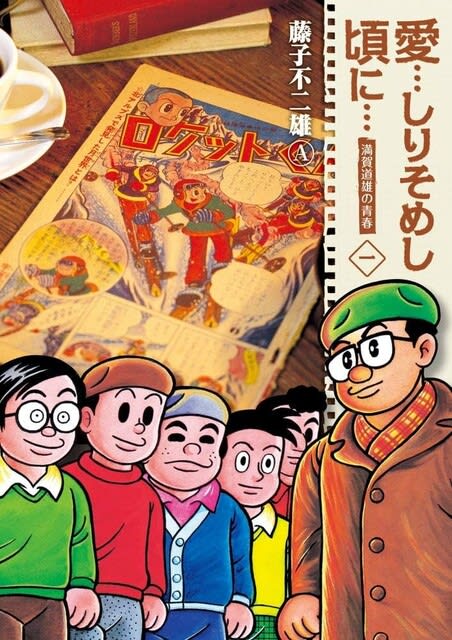

一年前に電子書籍漫画で藤子不二雄A氏作画の「愛...しりそめし頃に...」全12巻の内、最終巻12巻の途中まで(全編の9割6分)読み上げたので、“トキワ荘”が頭に残り続け、1996年公開の劇場版映画「トキワ荘の青春」を見たいと思っていて、この間、7月半ば頃、配信映画で見たので、「トキワ荘の青春」の主人公、テラさんこと漫画家-寺田ヒロオ先生のことが頭に有り、今度はワシの「Kenの漫画読み日記。」は寺田ヒロオ氏のことを書こう、と思って、寺田ヒロオ氏の作品というと、僕の中では直ぐに「スポーツマン金太郎」が浮かんだので、今回のタイトルは「スポーツマン金太郎」にしました。

もっとも僕がリアルタイムで一番ちゃんと読んでる、寺田ヒロオ先生の作品は、当時の週刊少年サンデーに連載されてた柔道漫画「暗闇五段」で、「スポーツマン金太郎」が雑誌連載されてた時代、僕は年齢が3歳~7歳で、サンデー連載の「スポーツマン金太郎」の終盤を読んだかどうかで、7、8歳頃に、貸本屋でハードカバーの単行本を1冊くらい借りて来て読んでるかも知れないな、というおぼろげな淡い記憶しかありません。

でも、僕の中では、寺田ヒロオ氏というと真っ先に頭に浮かんで来るのは「スポーツマン金太郎」なんですよね。

藤子不二雄A氏描く、漫画の中の寺田ヒロオ氏は、当時のトキワ荘の駆け出しからタマゴまでの若き漫画家たちのリーダー格で、実際にトキワ荘漫画家集団-新漫画党のリーダーだったので、若いのにとてもしっかりした人格者で、頼りになる骨のある兄貴分として描かれていますが、映画の中で俳優·本木雅弘さん演じる寺田ヒロオは、寡黙なキャラで繊細な神経の持ち主で、しっかりしていて一本筋の通った骨はあるものの、優しくて、悩めるキャラでもあり、藤子不二雄A氏の見ていた人物像とは少し違ったキャラでしたね。

本木雅弘さんが演じたというのもあるのかも知れないけど。リーダーではあっても押し付けがましいキャラではなく、みんなを静かに見守る心優しい人に描かれていた。ただ、内には確固たる信念を持っていてなかなか頑固な人だった。

映画の中の主人公、寺田ヒロオ氏も、自分の信念である理想と現実とのギャップの大きさに苦悩していた。実際、実人生で寺田ヒロオさんは、自分の理想である、子供たちのための、健康的で良心的で道徳的な漫画作品と、出版業界の商業主義との間で非常に苦悩していた。

ちなみに僕は、藤子不二雄A氏の自伝的漫画は、電子書籍で「愛...しりそめし頃に...」が初めてで、本編の「まんが道」は連載も単行本も読んだことない。

「まんが道」の初出連載は1970年代初めの週刊少年チャンピオン、続けて1970年代後半から80年代アタマに週刊少年キング、1980年代後半に、中央公論社から当時刊行された両·藤子不二雄氏の完全版と言ってもいいくらいの、大全集コミックス本、「藤子不二雄ランド」の次々発刊される毎号に巻末連載されてた。

「愛...しりそめし頃に...」の方は「まんが道」の続編にあたり、ビッグコミックオリジナル増刊に1995年から2013年まで長期に渡って連載されてた。

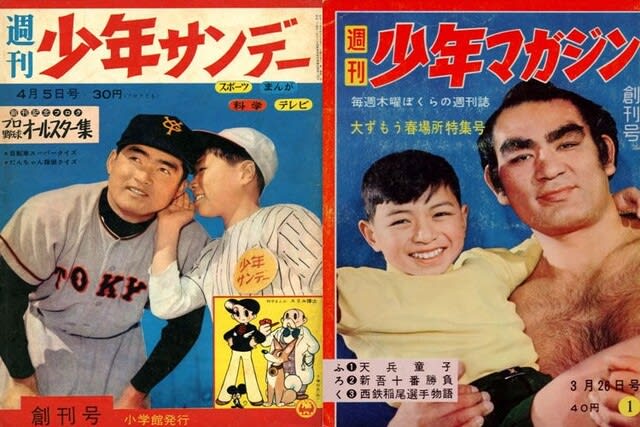

日本初の週刊児童漫画雑誌の「週刊少年サンデー」と「週刊少年マガジン」が創刊されたのが1959年の春で、僕が本格的に少年漫画を読み始めたのが1963年明けてからぐらいの頃。1963年1月は僕はまだ小学校一年生だった。サンデー·マガジンの創刊時は僕はわずか3歳の幼児だ。

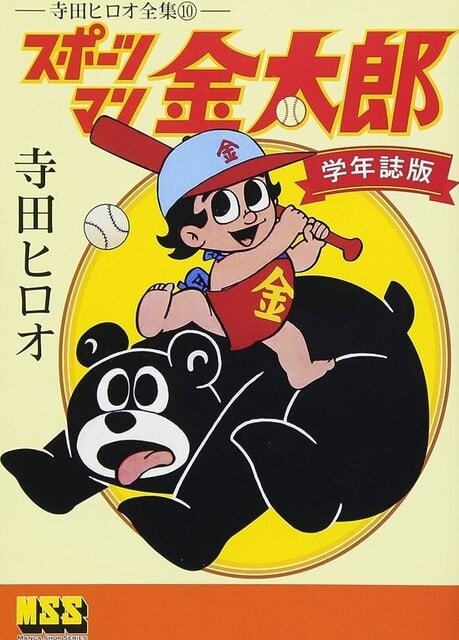

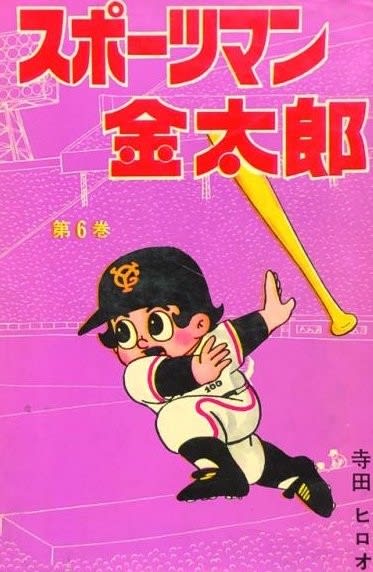

寺田ヒロオ氏の代表作の一つと言える「スポーツマン金太郎」は週刊少年サンデーの創刊号から連載された。

「スポーツマン金太郎」の連載期間は、1959年春の週刊少年サンデー創刊号から63年サンデー45号までだ。他に小学館の学年誌、各学年に62年から70年まで断続的に掲載された。

僕が初めて週刊少年サンデーと週刊少年マガジンを読むのが1963年5月初めのゴールデンウィーク頃。この時代にもうゴールデンウィークという呼び方をしていたのかどうかはっきり知らないが。でも、4月29日の天皇誕生日、5月3日の憲法記念日、5月5日の子供の日は既に祭日としてあったから、60年代初めでももうゴールデンウィークという呼び方をしていたのかな(?)。

そこから断続的に週刊少年サンデーは読んだから、63年のサンデー45号まで連載された「スポーツマン金太郎」も連載末期の頃のはサンデー誌上で読んでいるかな。でも僕自身はサンデー誌上で掲載の「スポーツマン金太郎」を読んだことはもう記憶はしていない。

子供の頃の僕が大好きだった漫画は、正義の超人や超能力少年やサイボーグや巨人ロボットが活躍する、SF調のヒーロー漫画だ。ほのぼのした少年野球漫画の「スポーツマン金太郎」は小さな子供だった僕の趣味じゃなかったし。

僕が野球漫画を面白いと読み始めるのは9歳の終わり頃から10歳くらいだろうか。「巨人の星」に熱中するのもまだ10歳時だしな。

1963年から連載が始まったマガジンの「黒い秘密兵器」なんて面白く読んでたなぁ。魔球漫画だったからだろうなぁ。主人公が忍者の末裔だとか、ヒーローもの大好きな子供心をくすぐる設定だったし。「黒い秘密兵器」のマガジン連載は65年の秋頃まで続いたと思うけどなぁ。

サンデー連載の「九番打者」~「ミラクルA」とかも面白く読んでたと思う。貝塚ひろし氏の魔球漫画。途中からタイトルが「ミラクルA」に変わって主人公が謎の覆面投手になる。忍者みたいな覆面投手が魔球を投げる。そこがカッコ良くて愛読した。

「九番打者」~「ミラクルA」のサンデー連載期間は1964年初夏から66年晩春頃ですね。

小学校三年生くらいになると、僕も野球漫画でも魔球の出て来るものは面白く読んでたみたいだな。

ただ寺田ヒロオ氏の「スポーツマン金太郎」はよく知ってた。サンデー連載で、というのでなくて、僕の七つ八つ年の離れた兄貴が、兄貴の本棚に1冊、B6判ハードカバーの「スポーツマン金太郎」の単行本を持ってたからだ。この本はサンデーを読み始める前から、ウチにあったから、多分、幼少時の僕がそんなに面白いとも思ってもなく、漫画本として読んでたと思う。

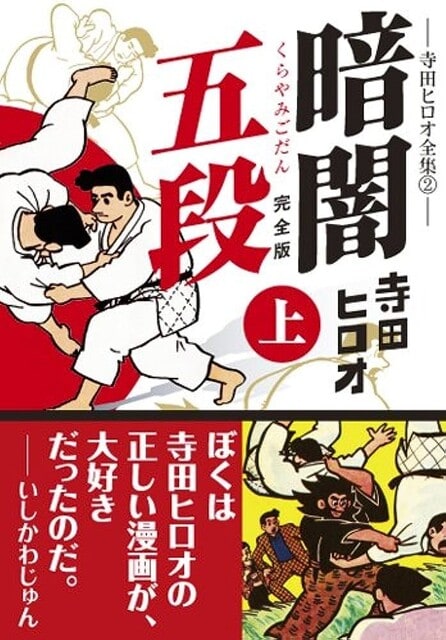

寺田ヒロオ氏の漫画作品を本格的に愛読するのは、少年サンデー連載の「暗闇五段」からだな。

寺田ヒロオ氏の50年代の代表作、「背番号0」や「もうれつ先生」は後々から、懐かしの漫画グラフィティーみたいな本など漫画資料になるような本で知った。あの時代にはムック本などという呼び方はしてなかったけど、グラフ誌作りの50年代60年代の懐かしの漫画作品の紹介~解説本ですね。

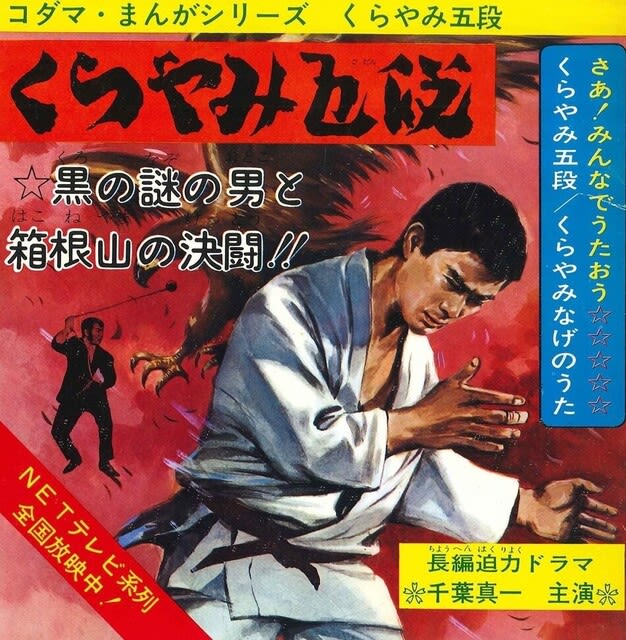

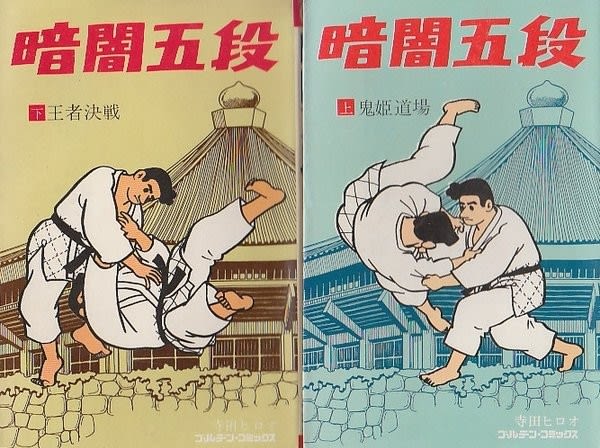

テレビドラマ化もされた、寺田ヒロオ氏の代表作の一つでもある、柔道漫画「暗闇五段」は週刊少年サンデー1963年初秋から64年夏場まで約1年間近く連載されましたね。この漫画は僕も面白く読んでたし、テレビドラマもゴールデン枠の30分番組で毎週見てました。

漫画もドラマも内容はほとんど忘れてます。ただ、主人公の青年柔道家-暗闇五段が物語始めの方で失明して、盲目の柔道家として強敵や悪い奴らと戦って行くお話だったと思います。主人公の暗闇五段を演じてたのは、千葉真一さんだったんですね。全く記憶してませんでした。

寺田ヒロオ氏の漫画の「暗闇五段」は少年サンデー誌上で連載リアルタイムで読んでるけど、後にコミックスなど単行本で読み返したことはないと思います。

「暗闇五段」がwikipediaにありました。「暗闇五段」のストーリーは、物語の主人公-倉見という、将来を嘱望された柔道家がライバルの男·熊手の奸計で、谷底に落とされて記憶喪失となり失明してしまう。倉見が身に付いた柔道の技々を頼りに元の自分を探り、柔道の武者修行をして行くお話のようですね。

漫画版もドラマ版も、柔道の達人の倉見が、盲目という大きなハンデを背負いながらも、悪人たちを投げ飛ばしてやっつける場面がいっぱいあったように、おぼろに記憶してます。

多分、倉見を殺そうとした犯人·熊手の証拠隠滅などの重ねる犯罪のために、倉見を再度襲撃したり、何かの犯罪トラブルに捲き込まれて、悪人どもと対決することになるんだと思います。

テレビドラマ版の方は、主人公·倉見が盲目になってしまった理由が、火災の家屋から子供を救助した際に、倒れた燃える柱が両目に直撃したためとなっているようですね。

漫画版もドラマ版もストーリーの細かい内容はほとんど忘れてしまってます。

「暗闇五段」の漫画そのものをチラリと見たけれど、昔の漫画そのものですね。昔の漫画とは、昭和30年代の漫画のタッチというか、1950年代後半から60年代アタマくらいの児童漫画のタッチです。まだ、平面的というか舞台的というか、アングルが正面から一定で、映画みたいな、あらゆる角度から見ていない=描いていない、絵柄で、人物のアップはあるけれどアングル的にシンプルです。

ペンタッチも丸っこい単純な線の絵。昔ながらの“漫画”の絵、ですね。

勿論、「スポーツマン金太郎」もそういう昔ながらの児童漫画のタッチの絵です。

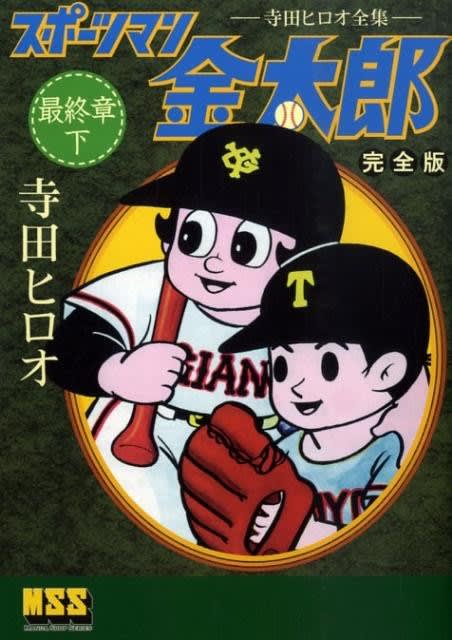

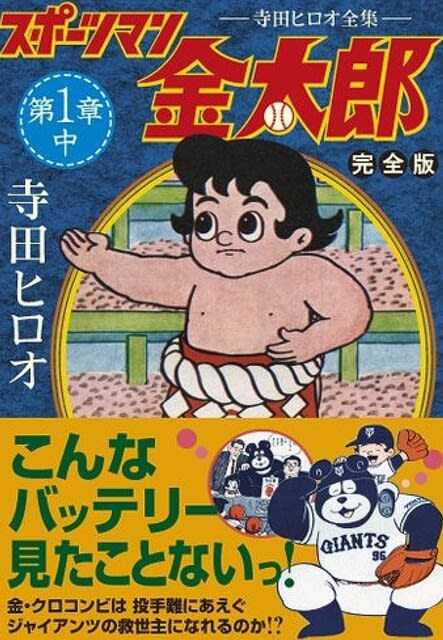

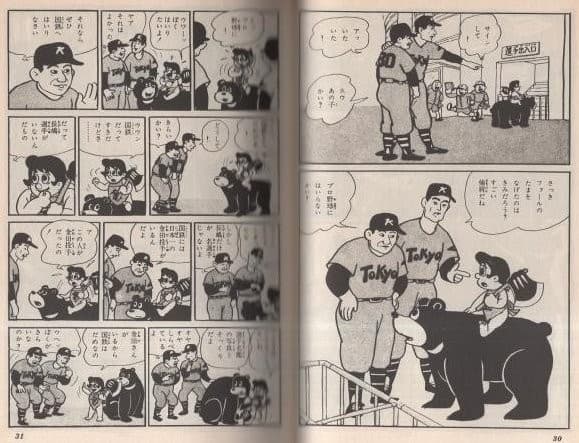

「スポーツマン金太郎」は野球漫画ですが、主人公は熊に乗ってて、熊や動物と友達の足柄山の金太郎です。ライバルが桃太郎。最初の舞台は草野球で桃太郎と戦い、後にプロ野球の世界に入る。

「スポーツマン金太郎」は、僕は週刊少年サンデーを1963年の5月頃から読み始めてるけど、サンデーは毎週毎号読んでた訳でもなく、それでも「スポーツマン金太郎」連載最末期の分を何回かは、多分読んでる筈だと思う。

「スポーツマン金太郎」はサンデー創刊の1959年春から63年晩夏頃まで、4年何ヵ月か連載が続いたのだから、当時はけっこう子供人気の高い野球漫画ではあったのだろうと思われる。

当時、毎日通っていた貸本屋にタマに「スポーツマン金太郎」のハードカバーB6判単行本があることもあったと思うから、貸本屋で借りて来て読んだこともあるだろうと思う。

ウチの兄貴が買ってて持ってた1冊もあったから、僕は幼少時「スポーツマン金太郎」を読んでることは読んでる。ただ60年近く昔のことでストーリーなどはほとんど記憶してない。

ネットで調べて「スポーツマン金太郎」のストーリーのあらすじは、おとぎ村でライバルどおしの金太郎と桃太郎は、山猿チームと川流れチームを率いて野球の試合を続けるが、いつも引き分けて勝負が着かない。そこで金太郎は巨人軍へ、桃太郎はパリーグのライオンズに入団して、プロ野球で決着を着けることを誓い合う。

金太郎も桃太郎も超人的野球能力を持ち、名だたる実在のプロ野球選手たちと共に野球界で大活躍する。

この流れだと、決戦はプロ野球日本シリーズでジャイアンツとライオンズが戦うのでしょうね。

金太郎だから足柄山かと思ったら、おとぎ村だった。「スポーツマン金太郎」の金太郎くんはいつも熊と一緒にいますね。熊に乗ってたり一緒に歩いてたり。あの熊は野球をやったのかな?やらなかったのかな?まさか熊の方はジャイアンツには入団してないだろうけど。

あの熊はクロという名前なんですね。マンガショップ完全版の一冊の表紙のオビに、どーも熊のクロがプロ野球·巨人軍に入団するよーなヒトコマが載ってるから、動物の熊であるクロちゃんが人間のプロ野球球団に入って試合するみたいですね。

「スポーツマン金太郎」には、大相撲もやるエピソードがあったと思うんだけどなぁ。田舎の山で熊ちゃんと相撲は取ってるだろうけど、大相撲の場面もあったように記憶している。

「スポーツマン金太郎」の復刻版は、出版社のマンガショップさんから2009年頃から「寺田ヒロオ復刻全集」として、寺田ヒロオ先生の漫画作品をほとんど全部網羅して順次発刊して行き続け、その第1弾が「スポーツマン金太郎-完全版」第1章·第2章·第3章の全9巻でした。

マンガショップさんの「寺田ヒロオ復刻全集」には、「スポーツマン金太郎」「暗闇五段」「背番号0」「もうれつ先生」などの代表作の他にも、「カメラマン金太郎」や「スポーツマン佐助」などなどのあまり名前の知られていない作品の復刻刊も出ています。

マンガショップからの「寺田ヒロオ復刻全集」には全部で31巻くらいの巻数が出ているのかな。

あ、マンガショップ版の1冊の表紙から、やがて桃太郎も巨人軍に入るのか。

スポーツマン金太郎〔完全版〕―最終章―【上】 (マンガショップシリーズ 300)

スポーツマン金太郎〔完全版〕 第一章【中】 (マンガショップシリーズ 295)

スポーツマン金太郎〔完全版〕 第一章【下】 (マンガショップシリーズ 296)

背番号0〔野球少年版前編〕【上】 (マンガショップシリーズ 318)

スポーツマン金太郎―寺田ヒロオ全集10 (マンガショップシリーズ) (マンガショップシリーズ 454)

寺田ヒロオ先生の作品というと、お話の内容も絵柄も昔ながらの児童漫画ですね。寺田ヒロオ氏の描く作品の対極にあるのが“劇画”でしょう。

何年か前か、さいとうたかを氏のロングインタビュー記事を読んでいて、あれ、何の本に掲載されてたんだろう?さいとうたかを作品の豪華版単行本の巻中記事だったのかな?勿論、さいとうたかを先生ご存命の頃だった。さいとうたかを氏が市販雑誌で劇画を描き始めていた頃、だから多分、60年代半ばから後半頃かな、さいとうたかを氏の元へ寺田ヒロオ先生から長文の手紙が送り着けて来たらしい。

その手紙は、貴殿(さいとうたかを氏)は子供に対して非常に悪影響な作品を子供も読む雑誌に描いて掲載されている。子供の教育上非常に良くないことだから、子供も読む雑誌に貴殿は漫画を描くな(載せるな)、というような、まるで告発するような非難文だったらしい。

さいとうたかを氏は、この告発調の非難的な手紙を無視して、変わらずに自分の描きたい作品を子供も読む雑誌に載せ続けたらしいけど。

この件はネットのwikipediaにも記載されていて、寺田ヒロオ氏が自分の原稿を“著名な劇画家”に送り着けて「あなたはこんなものを描いていては駄目だ。漫画を描くならばこういう内容の漫画を描きなさい」と文章を添えていたらしい。“著名な劇画家”とはさいとうたかを氏のことでしょう。

勿論、全部1人で描いていた、というか作品を作り上げていた寺田ヒロオ氏は、時代が月刊誌から週刊誌の時代に変わり、漫画を作り上げることに疲れていたところに、60年代半ば頃から少年漫画の内容もリアリティーを求める作風になって行き、それは60年代後半の“劇画”の台頭に繋がり、60年代末からの劇画ブームへと移って行く。寺田ヒロオ氏の描く漫画は内容もタッチも全く時代に合わなくなった。寺田ヒロオ氏は60年代も半ば頃からだんだんと憂鬱になって行く。

映画の中にも、寺田ヒロオ氏に出版社編集者が時代の移り変わりに合わせて寺田氏の描く作品の内容を変えて行かないか、と提案して、寺田氏が断る場面がある。この逸話は映画を見る前から知っていた。何で知ったのかよく記憶してないのだが、何か藤子不二雄A氏の自伝的作品みたいな漫画で読んだのか、昔、トキワ荘や寺田ヒロオ氏のことを書いた記事で読んで知ってたのか。

編集者ばかりでなく、漫画家仲間や手塚治虫先生までもが、出版社の注文も聞いて作風を少し変えてみないか、とアドバイスしてたらしいけど。

寺田ヒロオ氏の思想だと、望月三起也氏の作品とか絶対、大非難だったろうなぁ。

そういえば確か、藤子不二雄A氏の「愛...しりそめし頃に...」の中に、若い頃のさいとうたかを氏がトキワ荘を訪ねて来る場面があったように思うんだが。とすれば、寺田ヒロオ氏とさいとうたかを氏は顔を合わせたことくらいはあったのかな?解らないけど。さいとうたかを氏もまだ貸本漫画中心で仕事してた頃だろうけど。

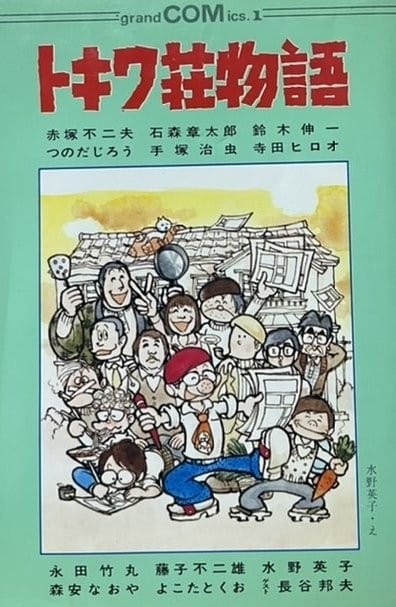

トキワ荘というと、先ず浮かんで来るメンバーは、寺田ヒロオ氏の他に両·藤子不二雄氏、石森章太郎氏、赤塚不二夫氏、後にアニメーターとして開花した鈴木伸一氏、結局売れなかった森安なおや氏、通い組のつのだじろう氏が有名ですが、手塚治虫先生と同時期にトキワ荘に住んでいたのは寺田ヒロオ氏だけですね。

少女漫画家の草分け、水野英子氏は、映画の中で描かれているのは、石森章太郎氏と赤塚不二夫氏との三人での合作のときだけ短期間、トキワ荘で寝泊まりしてたように描かれていますが、実際、トキワ荘に在住したのは1958年内の7ヶ月間だけみたいですね。

子供のための健康的で良心的で道徳的な漫画を描く、という自分の強い信念を持って漫画制作業に臨み、決してそのポリシーを譲らなかった寺田ヒロオ氏は本当に根が頑固な人だったようですね。

結局、60年代後半からは小学館の学年誌にしか描いてなかったんじゃないかなぁ。何しろ、出版社の少年雑誌の編集者にまで、劇画を子供の読む雑誌に載せるな、と忠告してたらしいし。

寺田ヒロオ氏が、筆を折る、というのか漫画業から完全撤退、漫画家廃業したのは1973年らしいですね。サンデーの「暗闇五段」を64年夏場に連載を終了してからは週刊誌には描いていなくて、その後は月刊誌にしか原稿を描いてないらしい。特に小学館の学年誌ですね。64年夏場は僕は8歳で小三か。

寺田ヒロオ先生が亡くなられたのは1992年9月、61歳だった。早かったですね。手塚治虫先生が89年に亡くなられたとき、寺田氏のところへも連絡が行ったが葬儀には姿を見せなかったらしい。

映画では、トキワ荘のみんなで草野球の対抗試合をやってる場面はそんなにありませんが、藤子A氏の「愛...しりそめし」の漫画の中では、けっこうページを割いてトキワ荘のいつものメンバーで草野球に興じ、中でも寺田ヒロオ氏が大活躍してる場面が豊富に描かれてますね。

高校生時代は野球部でならし、電電公社·電報電話局のサラリーマン時代は社会人野球で投手を勤め都市対抗野球大会にも出場したスポーツマンだったほどで、藤子A氏の漫画の中では、映画で描かれる寺田氏のイメージとは違い、いかにもスポーツマン上がりの快活な青年に描かれている。

“トキワ荘”に関しては、NHK制作でNHK1981年放送の「わが青春のトキワ荘-現代漫画家立志伝」という番組を、あれ、何年頃だろう?「NHKアーカイブズ」という番組ワクの中で再放送してるの見てるし、“トキワ荘”に関してはいろんなテレビ番組で扱って来てますね。

“トキワ荘”を描いた漫画作品も藤子不二雄A氏作品の他にもあるし、藤子A氏他、実際にトキワ荘を体験してる漫画家が自伝的エッセイで書いて上梓した本もけっこういっぱい出ましたね。

僕も、テレビ番組や漫画や本や雑誌の記事のかじり読みで、映画を見るまでもなく、“トキワ荘”のいろんな話はおおよそのことは知ってたのでしょうね。

映画のタイトルが「トキワ荘の青春」だけど、藤子不二雄A氏の自伝的漫画を読んでも映画を見ても、寺田ヒロオ氏を初め、漫画を描くことに一生懸命で日々奮闘し、ときに気を抜いて仲間たちと遊び、みんなで集まって金がないながらもキャベツ炒めを肴に安い焼酎をサイダーで割って飲んで、ワイワイ話してオダを上げ、励まし合って、切磋琢磨もして過ごした若者たちの生活は、“青春”そのものでしたね。

トキワ荘から羽ばたいて出て、レジェンドと呼ばれるまでの漫画の大家になった者も何人もいるけど、例えば筆を折った寺田ヒロオ氏も、結局、漫画家として売れることのなかった森安なおや氏も、短期間だけトキワ荘にいた水野英子氏も、つのだじろう氏ら通い組も、長谷邦夫氏やつげ義春氏などトキワ荘によく訪れた若き青き時代の漫画家たちも、みんなみんな輝ける“青春”だったんだなぁ、と思う。貧乏でもがいていたけれど、希望と情熱とエネルギーだけはいっぱい持ってた、プロの漫画家として成立することを目指して頑張って生きてた、若者たちの日々。トキワ荘のたくさんの青春。

赤塚不二夫みたいに、全く売れなくて、親友·石森章太郎の手伝いの仕事ばかりして、何度も漫画家になることを諦めようと思い、やがて作風をストーリー漫画からギャグ漫画に方向転換したら芽が出て、その内爆発的に売れてレジェンドにまでなった人生もある。

映画の中でも、赤塚不二夫氏や森安なおや氏が、家賃の支払いができなくて生活費がなくて、寺田ヒロオ氏に助けて貰うくだりがシーンとして描かれている。トキワ荘-頼りになる兄貴分の寺田氏に、漫画家を続けて行くことの人生相談を請う場面もある。

映画の中に、赤塚不二夫が、俳優のきたろう扮する出版社編集者に「才能がないからもう漫画家は諦めた方がいいのではないか」と言われる場面があるけど、本当にそんな残酷なことを言い放ったりしたんだろうか?映画ではその後、同じ編集者から赤塚氏がギャグ漫画で人気を得たことで、称賛されるシーンもあるけれど。

この赤塚不二夫氏の逸話は、石森章太郎氏が介在して秋田書店の「まんが王」にギャグ漫画「ナマちゃん」を載せることで、漫画家としての生命線が繋がり、赤塚不二夫がプロの漫画家として成功する第一歩として有名な話で、僕も昔から知ってた。昔、何かの記事で読んだんだろうな。

でも、やっぱ、“時代”ってあるから、寺田ヒロオ氏の作風と絵柄では、少々作風を変えたくらいでは1970年からの劇画全盛時代からは、プロの漫画家としてはなかなか生き残って行けなかったんじゃないかなぁ。あの絵柄をもうちょっとタッチを変えて行けば、何とか小学館の学年誌くらいなら仕事があったかなぁ。1970年以降の少年漫画のタッチは、ギャグ漫画でもそれまでの60年代の絵柄と大幅に変わったからなぁ。70年代後半に入ると「ガキでか」「マカロニほうれん荘」大ヒットの時代だし。

何でも手塚治虫先生も寺田ヒロオ氏が漫画家廃業するときには、やめずに続けるように話したということらしいし。

手塚治虫先生も60年代後半~末頃から70年代前半頃は、作風で苦しんでたようですね。その後、「ブラックジャック」や「三つ目がとおる」で復活するんだけど。60年代後半は劇画の台頭で少年漫画全体が大きく変わった時代でしたね。

60年代に入って、少年漫画誌の読者たちが収録掲載されてる漫画作品に刺激を求め始めて、60年代後半に入ると、もっと強い刺激を、もっともっと強い刺激を、ってなって行ったのかな。

寺田ヒロオ先生編著の書籍「『漫画少年』史」がAmazonで出ていた。勿論、中古品で値段が何と3万8千200円と着いていた。発行元は湘南出版社となっている。1981年の刊行。他の古書販売店で探せばネットでも実店舗でも、もっと安く出てるところもあるだろう。

「少年漫画誌の原点。幻の雑誌の全容を公開」「全巻作品の目録・代表作品復刻」と書の表紙にありますね。「『漫画少年』史」は寺田ヒロオ先生が編纂して解説した、漫画関係では最後の仕事になりますね。寺田ヒロオ先生、調度50歳くらいの頃になるな。

「漫画少年」は、手塚治虫先生最初期の「火の鳥」や「ジャングル大帝」が連載され、トキワ荘出身のレジェンド漫画家など、その後昭和期のプロ漫画家となった、日本漫画の礎を築いた漫画作家たちが、修行時代に習作を投稿した、伝説の戦後少年漫画雑誌ですね。

寺田ヒロオ先生も、この「漫画少年」に多数、作品が掲載されました。「白黒物語」という連載作品もあります。

1948年1月号(1947年12月発行)が「漫画少年」の創刊号です。1948年1月号から49年3月号まで、井上一雄氏著作の「バットくん」という野球漫画が連載されました。

藤子不二雄A氏によると、寺田ヒロオ氏は、トキワ荘出身の主だった漫画家たちのように手塚治虫先生の影響を受けて漫画家を目指した訳ではなく、この「バットくん」の井上一雄先生の影響から漫画家になろうと思って、新潟から上京して来たのだそうです。

寺田ヒロオ氏の漫画の画風は、手塚治虫先生の描き方とはまた違ってますものね。初期の貝塚ひろし氏の画風も寺田ヒロオ氏的な描き方をしていると思う。初期の貝塚ひろし氏は、どちらかというと「イガグリくん」の福井英一氏の画風に似ている。

戦前から漫画を描いている井上一雄氏の、戦後の「バットくん」の画風は、まだ「のろくろ」シリーズや「冒険ダン吉」的な描き方ですね。「サザエさん」とかにも通じるかな。

月刊誌「漫画少年」を発行していた学童社が倒産し、「漫画少年」が廃刊になったのが1955年9月です。僕はまだ生まれてません。映画「トキワ荘の青春」の中に、学童社が倒産してトキワ荘在住の漫画家のタマゴの面々がショックを受けてるシーンが描かれてます。

学童社の終末期には寄稿作家への原稿料の遅延や未払いがあったみたいだから、当時の貧乏漫画家はそれこそ食うや食わずみたいな暮らしで漫画原稿を描いてた漫画家のタマゴも多かったろうから、そういう貧乏漫画家の面は水木しげる先生の自伝やドラマや映画の「ゲゲゲの女房」でも描かれてるし、原稿料ということでもショックだったろうが、何よりも漫画家を志した青き修行時代に習作を投稿した、漫画雑誌がなくなってしまうことが大きなショックだったんでしょうね。

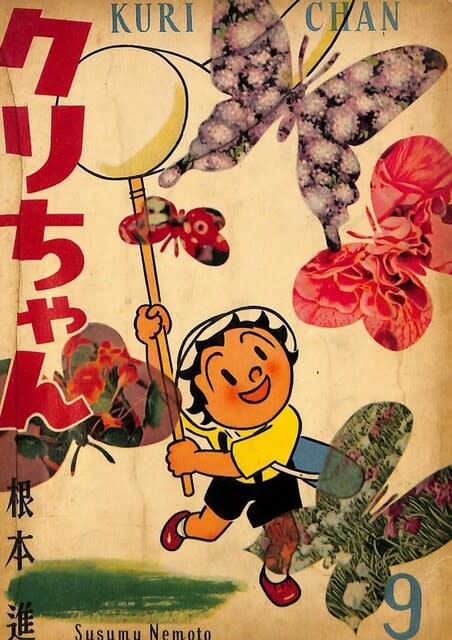

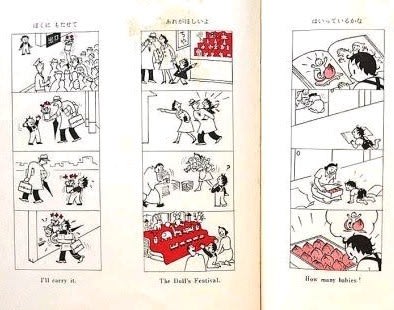

クリちゃん

「クリちゃん」は朝日新聞の夕刊紙に1951年2月から1965年3月まで連載された、根本進さん作画の新聞4コマ漫画です。

僕が生まれたのが1956年で、僕が初めてこの漫画を見たのが、小学校一年生時、1962年ですね。

僕の家は親父が西日本新聞と読売新聞を取っていました。だから僕はこの4コマ漫画を新聞で見た訳ではありません。

僕はこの漫画を小学一年生の国語の教科書で見たのでした。小一·国語教科書の巻頭近くのページに、この4コマ漫画が2本か3本載ってたと思います。4色カラーだったように思う。

僕は幼稚園とか保育園とか行かずに、いきなり小学校に上がって、とにかく文字はまったく読み書きできず、勿論、最初歩の算数もできませんでした。数えることはできてたんだろうか?できなかったんじゃないかな。何しろ自分の名前もひらがなで書けなかったし。

ウチの親は両親とも何にも教育しない親だったし。勿論、何か子供なりの悪いことをすれば怒ってましたけど。僕自身はやった覚えはありませんが、例えば万引きみたいな盗みなどすれば勿論、かなりの勢いで怒られたろうと思います。

僕は、小学校六年生時に友達付き合いから、友達が万引きするのに着いて行って、見張りと称して友達が実行するところからかなり離れたところで待ってたことが、一度だけあります。怖かったので友達には「見張りしててやる」と言って、友達が見えないような相当離れた場所で待ってました。

友達は万引きに成功して、友達が万引き実行した場所の出口付近で合流しました。僕は本当に臆病で怖がりな子供でしたからね。

そうして、ワルガキ仲間がたむろしてる、隣のクラスのN君の家に行きました。万引き実行したのはI君で、そのときはI君は得意がって報告してたと思う。まぁ、別にワルガキグループを形成してた訳でなく、何となくN君の家に当時の僕のクラスと隣のクラスのワルガキ仲間が集まってた。僕ん家は比較的遠かったが、N君の近所の子供ばかりでした。N君は何か番長格でみんなが、ある種リーダーとして慕ってた感じでしたね。僕はI君とは仲が良かったけど、N君とはクラスも違うし特に仲が良かった訳ではなかった。N君の近所のME君とは同じクラスで、当時は親友みたく仲良かったけど。

今はなき当時の公共の建物、多分、市民会館とか文化センターみたいなビル造りの建物の、広々とした一階フロアで、当時の中国物産展みたいな催しをやってて、I君が盗んで来たのは、何かうずらの卵みたいな小さな球形の物に虹色にスパンコールみたく、美麗に装飾した、というか多分、手技で微細に描き込んだ装飾品だったと思う。きらきら七色に輝く繊細な工芸品かな。

僕もI君も11歳くらいで今から五十数年前の話だから、無論、僕も細かいことは忘れてる。

N君の部屋でみんなと話した結果、この小さな虹色装飾卵をI君自身が戻しに行くことになった。戻すと言っても万引き犯罪を告白し謝罪に行った訳ではない。買っては見たものの、こんなもの要らないから金を戻してくれ、と詐欺犯罪みたいなことを行いに戻ったのだ。小学校五年か六年の子供としては悪質な行為。

小心臆病な僕は、友達のI君にまた着いて行ったけど、怖いから、また店内でもだいぶ離れたところで見守っていた。見守って、ってI君が盗んだ品物を現金に換える様子が見える場所にいたのかどうか、五十数年前のことだからそこまで記憶していない。

多分、中国物産展の展示即売会場の工芸品か装飾品売り場で、I君は、買っては見たもののやっぱり要らないから返品するのでお金を戻してくれ、とウソを言って、相手の男性は、この品物は今日はまだ1個も売れてない筈、とかなりいぶかしんだらしいけど、結局は無事お金をくれたらしい。I君の万引き&詐欺行為は成功した。今から考えると領収書もないのによくお金をくれたなぁ、と驚くけど。

このあと、騙し盗ったお金を持ってまたN君の家に戻ったんだと思うけど、何しろ五十数年前のことだからそこから先のことは記憶してない。I君もワルガキ仲間だったけど、中二の1学期くらいまでしか付き合いはなかったなぁ。N君ちやN君ちに集まってた同級生はみんな、中学校進級と同時に校区が別れたから、別々の中学校に行ってそれっきり。I君の住まいは僕んちと比較的家が近かった。

I君は中三のときに転校したんじゃないかなぁ。はっきりしない。何か千葉の方に引っ越ししてボクシング始めた、とか聞いたような気がする。誰か友達からウワサ話程度で。まぁ、昔々の思い出話だから。

という訳で、僕は万引きの見張りと称して実行犯からうんと離れた場所で待ったことはあるが、僕自身が万引きをしたことはない。

僕は小学校上がる前に引っ越して来たんだけど、小一·6歳のとき、引っ越す前の土地の住んでた家の隣の家に、子供1人で一泊させて貰ったことがあるんだけど、そこの家の棚に小さな飛行機の玩具が飾ってあって、それが欲しくて、朝、その家を辞するとき黙ってその飛行機玩具を持って帰ったことがある。6歳時だけど、これもまぁ、盗みっちゃ盗みかな。

基本的に僕は小心·臆病なので、この人生で、泥棒·万引きなどの盗みはやって来てないなぁ。ワルガキ友達がいたのも小学生までだし。

新聞4コマ漫画「クリちゃん」とは何も関係ない話ですが。

「クリちゃん」に関する話というと、小学校一年生時の国語の教科書の巻頭近くにカラーで2つ3つ、作品が載ってたことしか思い出もないし。勿論、4コマ漫画のお話の内容とか全く記憶はありません。

僕は子供時代、母親から勉強しない、宿題しないというので怒られたことはあるけど、他のことで怒られたことはなかったなぁ。親父には反抗的態度で家の裏口から首根っこ掴まれて外の庭にポーンと投げられたことが一度あり、親父に怒られた記憶はそれだけしかないような。でも、子供の頃は親父は常に怖かったなぁ。放蕩して大借金作ってから、僕は親父をずーっと馬鹿にし続けたけど。

「クリちゃん」は上にも書いてるように、1951年から1965年まで長期に渡って朝日新聞の夕刊に連載された新聞4コマ漫画で、連載当時ずーっとセリフのないサイレント漫画だったそうです。確かに僕が見た、僕の小一時の国語教科書の巻頭近くに掲載された2、3編もコマの中にセリフや説明文は何もなかったと記憶してます。もっとも、「クリちゃん」連載の末期にはコマの中に何かセリフや説明文字が入ったんだとか。

「クリちゃん」作者の根本進さんは大正5年生まれで、2002年まで長生きされたそうで、慶應義塾大学出身で漫画家と同時に絵本画家でもあったらしいですね。日本画を修得されてるらしいですがインテリだったんですね。

ちなみに「クリちゃん」のモデルは根本進さんの長男の団塊世代生まれのご子息らしいです。

上にも書きましたが、僕の「クリちゃん」の思い出は、小一·6歳時に見た4コマ「クリちゃん」のわずか2、3編のみです。あとは、もう数十年見たことありません。「クリちゃん」を記憶してたので、最近検索してみたら、画像とwikipediaでヒットしただけのことです。

僕は小一時、成績が最劣悪で5段階成績表でオール1でした。小一時は三学期までオール1だったと思います。小二で1、2、1、2とかになったんだろうか。僕は小一時は衣服の着脱が自分でできず、身体検査のときとか体育の時間とか担任の女性の先生が着替えさせてたのかな?小一時代の一年間は、母親が学校まで一緒に来て、一学期の間は全授業が終わるまでずっと廊下に居て、一緒に下校してました。だから、体育の時間は母親が着替えさせてたのかも知れない。

僕の家の親父は子供の教育に関しては無関心そのもので、玩具や絵本を買い与えはするものの何か物事を教えるということはしない父親でした。母親は何でもやってくれる母親で教えるということのない人でした。だから、シャツやパンツの着脱もできない、歯磨きもできない、というか歯磨きしない、散らかしても全部やってくれるから片付けも覚えない。玩具や絵本を出して散らかしたままでも母親が黙って全部片付けるから、片付けとか覚えないんですね。入浴も小四くらいまで母親と入ってたのかなぁ。勿論、母親が洗髪から身体洗いまで毎日やってくれてた。風呂上がりの身体拭きも衣服着るのも母親がやってくれる。教えないんですよね。だから9歳か10歳くらいまで自分で着替えしてなかったんじゃないかなぁ?

保育園·幼稚園行ってないから小一時は僕自身、学校生活で実際苦労してたんだと思う。小学校のクラス担任なんて身辺の基本的なことなんて教えないじゃないですか。小一時は母親が毎日廊下に居るから、困ったときはいつも母親に泣き着いてた。今でも記憶してるのは、保育園·幼稚園行ってなくてひらがなも自分の名前さえ書けないくらいだから、学校の授業なんてさっぱり解らなくて、授業中に「かあちゃ~ん、わから~ん」と廊下に居る母親に泣き着いて行ってたのをはっきり覚えてます。

僕には7、8歳離れた兄がいて、兄は僕とキャラが違い、社交的で行動的なんですが、後年、兄もやっぱり依存心は強いんだな、と思った。やっぱり両親が何でもやってあげる育て方して教育しなかった弊害があるんだろうな、と思う。親父も細かな子育てはしないが、何でも買い与えたり、何処かへ連れて行ったり子供の喜ぶことはよくやってた。僕は親父に叱られたことはあんまりない。親父は子供を可愛がってはいたけど教育するというのはなかったなぁ。

団塊世代生まれの兄貴は、戦後のまだ貧しい時代に育ち、両親夫婦が若い時代、大きな屋敷で下宿的な生活してる中で育って、隣近所とも本当に親しくする生活環境の中で、たくさんの大人たちから可愛がられて育った。兄貴は僕のように人見知りが強くて異常に警戒心の強い子供ではなくて人懐こかったから、周囲の大人たちに可愛がられ、そして両親以外の大人からも教育された。

人見知りが強く怯える性格の僕は、子供時代、両親以外の構って来る大人たちをけっこう排斥してたと思う。優しくて何でもやってくれる母親が庇護してくれさえすれば、他の大人たちがうるさく関わって来るのは、要らぬおせっかいで子供ながらに迷惑だったんだろう。母親は何でもやってくれるし。その点、兄貴は両親以外の大人に教育された面も大きいんだと思う。兄貴は性格的に他人から可愛がられる子供だったなぁ。小学生時代は学校の先生からも可愛がられてたみたいだし。学校の先生たちに疎まれ続けた僕とは全然違う。

僕が大人になってから、社会に出て身に沁みて思ったのは、家庭で親が教育することは必要でけっこう大事なことだな、ということだった。それは自立心を育む家庭での親の教育。子供に対して親がやる教育で一番大事なのは、大人になって社会で1人で生きて行けるようにしてあげることで、特に精神面での自立心を育んでやることだと思う。

シングルマザー家庭とか貧乏な家庭ではなくて、比較的、経済的に余裕のある家庭では塾に通わせたり習い事をさせたり、将来に向けての何らかのスキルを子供に着けてやることをしてやってるんだろうけど、やはり一番大切なのは1人で生きて行ける精神力を育ててやることですね。

その点、逆にシングルマザー家庭や貧乏な家庭で育ったら、子供は否応なしに自立心が育まれるのかも知れないですが。勿論、親や親代わりが虐待やネグレクトする劣悪な成育環境は論外ですが。

まぁ、僕は幼少期から中二くらいまでは、親父が電力会社に勤め、僕の小学校6年間は親父は、電業所という電力会社営業事務所の所長職身分で、昭和30年代後半~昭和40年代アタマ頃のまだまだ世の中は比較的貧しい家庭が多かった中、僕は割りと坊っちゃん坊っちゃん育って、まぁ、僕の家庭は、近隣の子供の家の中ではけっこう裕福な方だったんじゃないかと思いますが、僕の中学生時代、親父がトチ狂ってしまい、放蕩三昧を重ね、僕の中三の終わりに家がぶっ壊れて親父は大借金を抱えて愛人の元へ行き、母親と子供三人はそれから大貧乏生活に入る訳ですが。

過保護に育った僕は高校生時代は絶望的に生きてましたね。幼い妹を抱えた母親は僕どころじゃないし、ボンボン大学生だった兄貴もいきなり大学休学状態で肉体労働で稼がなきゃならなくなったし。僕の精神はひ弱なまんまだったしな。

だから、後々、例えば「拳児」みたいな格闘技漫画とか読むと、あれは漫画の初めの方のエピソードは少年の成長物語で、中国拳法の達人の祖父に拳法を教えて貰いながら鍛えられる。ああいうのには憧れましたねぇ。自分にも格闘技の達人の爺ちゃんとかいて、幼い頃からそれなりに鍛えられて心身共に強くなれてたらなぁ、って。

劇画の「男組」でも主人公の少年は、幼いときから中国拳法の達人の父親から拳法修行を通して心身共に鍛えられる。あのお話ではちょっと過酷すぎる育て方だけれど、ああいうのにも憧れたなあ。父親が拳法とか空手の達人で小さい頃から、毎日の日課でトレーニングされてたら、自分も違ってたろうなぁ、とか思って。

父親が格闘技を修得してて小さな頃から毎日、日課で教えて貰ってて、ある程度は厳しく教育されてたら僕ももっと自立心が強く依存心などない強い精神性を持った人間になれただろうなぁ、とか憧れました。開拓精神を持った強い大人になりたかった。

ウチは両親とも優しかったからなぁ。僕が小二くらいの頃、近所の同級生のMM君とFT君に誘われて絵画教室に習い事に行くと、初日に親父は絵画の先生に挨拶に行ってくれて、みんなに比べて絵を描くのが遅くて取り残される自分が不安になって、僕は、一回行っただけで絵画教室に行かなくなった。そういうのも親父は怒らず何も言わずに絵画の先生にことわりに行ってくれた。

保育園も1日だけ行って翌日から行かなくなった。保育園のことわりも多分、親父が行ったんじゃないかなぁ。保育園は翌日から絶対行かないと家から動かなくて、それで済んだけど、泣いて行かないとダダこねたのかも知れないけど、そのまま保育園1日行ったきりだけど、小学校はそうは行かなかった。義務教育は母親が何が何でも学校に連れて行った。多分、小一の一学期は僕は、毎朝、行かないと泣きじゃくってたんじゃないかなぁ。

まぁ、僕は生涯、1日だけ行って辞めたことっていっぱいあるなぁ。情けなかぁ。持って生まれた性格と子供時代の過保護な養育かな。

小一のときは一学期は毎日、母親に連れられて学校行って、午後の授業が終わるまで母親は廊下で待って、僕は母親と一緒に下校してた。小一·二学期になると、母親と一緒に登校して母親は朝礼前に帰って行った。下校は1人で帰って来るようになった。この頃になるとときどき、ウチによく遊びに来る、仕事持ってる人もいたのかな、家事手伝いで仕事してない人とか、二十歳くらいの親戚の人とか、若いお姉さんが母親の代理で小学校の門まで送ることもあった。

親父の電業所所長職時代は、ウチの家には毎日のようにいっぱい人が来てたなぁ。母親と同世代の女の人やその娘さんたち。親父の知り合いは事務所で話して帰ってたけど、母親の知り合いは家に上がって長々喋って帰って行ってた。若いお姉さんも多かった。僕はまだ小学生だったけど。

小学生時代を思い起こすとイロイロ懐かしい。僕に取っては小学生時代が人生で一番最高だった気がする。まぁ、基本的にイロイロ弱い僕が親の庇護下にあって安全安心な中で好き勝手に生活してたからだろうけど。電力会社に事務所を任せられる地位で勤めてる親父に、何でもやってくれる母親。

小学生時代の僕は毎日漫画読み放題、テレビ見放題、家の中で独り遊びし放題、学校の勉強しなくても、成績悪くてもそんなには怒られることもなかったし。学校行けば先生には睨まれててもワルガキの友達はいっぱいいたし。小学生時代は楽しかった。いっぱい漫画読んで、いっぱい鉛筆書き殴りのオリジナル漫画描いて。毎日独り言話して過ごして。

小学校時代は、僕は一年生二年生と同じクラスで、三年生になると新学期始まるときにクラス変えがあって、何故かこのクラスは一学期中にもう一度クラス編成を行った。

僕の小学生時代に育った町は歴史的な炭鉱都市で、小学校三年生時くらいに、多分調度、炭鉱の閉山が起きたんじゃないかなぁ?よく覚えてないし調べたこともないけど、この時に市中や周辺地域にあった炭鉱会社が次々閉業して、炭鉱で働いてた人が他の都市へと越して行ったのではなかろうか?それで生徒数が減って、小三の一学期開始時に作ったクラスをまた直ぐに組み変えたのか?そのときクラス数が減ったのかどうかも記憶してないしなぁ。

小三時、多分、一学期中にもう一度クラス編成し直したクラスは、何故かその後、一度もクラス編成をせずにそのまま同じクラス、同じクラスメートの顔ぶれで小六卒業時まで続く。小三一学期途中からのクラスは三年~六年と同じだった。多分。小学校時代の僕の学年は4クラスだったと思う。自分が何組だったかもよく覚えてない。多分4組だったような気がする。だから小一小二のときは5クラスくらいあったんだろうか?記憶してない。

昭和30年代末、日本社会で炭鉱が衰退して、僕の育った町も炭鉱閉山の影響で学年を重ねるごとに転校して行く同級生も多かった。ひとクラス50人はいたクラスメートも小五小六時は40人だった。

僕は小三~小六時代、クラスに友達も多かったけど、僕が学業成績劣悪で授業が聞けないし宿題して来ないで、先生にいつも怒られてる劣等生だったから、特に仲の良い友達もワルガキが多かった。

でも小学校時代は成績優秀でクラス委員をやる、先生のウケが超良い子供たちとも一緒に遊ぶことも多かったけど。

小五小六時に仲が良くていつも一緒につるんでたのはME君だった。まぁ、こう言っては悪いが彼も僕と一緒で劣等生でワルガキ仲間の1人だった。彼はクラスの番長格だったな。

お互いの家に泊まりに行ったこともある、ME君との思い出はいっぱいあるんだけど、特に印象的に覚えているのは、ME君が小五時か小六時に初恋的に思慕してた同じクラスの女の子がMMさん。純情な子供のME君はMMさんとは全く喋れなかった。他の女の子たちとは普通に同級生の女の子として会話してたと思う。

小五·小六時の僕は、便所のラクガキみたいなヒワイな言葉はしょっちゅう喋ってるくせに、要するにシモネタばかりくっちゃべってるワルガキのくせに、ウブというより発育が遅かったのか、小五·小六·中一時の“初恋のヒト”とか記憶にない。僕は、そういう発育が遅れてたのか初恋とかは中二くらいじゃないかなぁ。中三のときに好きだった女の子ははっきりと記憶してるけど。中二のときに好きな女の子がいたかどうか全く記憶にないなぁ。

小一·小二のときに、エシタスミコちゃんとカナヤマトモコちゃんが好きだったというのははっきり記憶してるんだけど。小一·小二の同じクラスだったエシタスミコちゃんとカナヤマトモコちゃんは顔も姿もはっきり覚えている。しかしこの6歳7歳頃のことは“初恋”なんてものではなかったろうけどなぁ。

ME君に話を戻そう。ME君の好きなMMさんは小学生の女の子だけど読書好きで、推理小説なんかもよく読んでて、当時は成績優秀でクラス委員もやっていた。僕たちは小三~小六とずっと同じクラスだったから、いつの学年も一学期のクラス委員はHM君とMMさんが勤めていたという印象がある。小学生時代はMMさんは活発で明るい女の子だったなぁ、という印象がある。

僕もME君もワルガキ仲間で、ME君も言って見れば、悪いけど僕と同じ劣等生ワクにいた。けどME君は運動神経が良くて、体育の成績は良くて一度、5段階成績の5を取っていた。多分、ふだんも体育の成績は4くらい取ってたんじゃないかな。僕は小学生時代に5を取ったことはない。図画工作で4を取ったことはあったように思う。それだけだな。あとは僕は2か3で一番良かった成績がオール3だったな。

そんなME君が好きになった女の子は対照的な、まぁ、クラスの中では優等生の明るい女の子、MMさんだった。

僕は、同じ優等生ワクのMMさんとHM君は、まぁ、小学生の子供どおしだとしても、相思相愛なのではないかと思ってたけど、HM君の好きな女の子はEさんだった。これは意外だった。別にHM君がEさんを好きだと言ってた訳ではないけどHM君の態度を見てたら解った。Eさんは僕は名前を忘れてる。同級生の男の子が「インゲンマメ」と呼んでからかってたから、Eさんの名前はインゲンマメに似たような発音の苗字だったと思う。イニシャルEで書いてるけど本当はイニシャルIかも知れない。でも取り敢えずEで通します。ファーストネームの下の名前は全く解らない。覚えてない(名字のイニシャルはIかYかも知れない)。

ある日の体育の時間、まだ昭和40年代アタマの時代、更衣室などない。体育の時間の体操服は教室で着替えてた。あれ?小学校のときは男子·女子の着替えはどうしてたんだろう?あの時代に更衣室なんてなかったもんなぁ。教室を交代で使って着替えてたのかな?全く覚えてないなぁ。

体育の時間だったのかどうなのか記憶してないが、僕とME君とワルガキ仲間何人かは、男子も女子も誰もいない無人の教室に入って行った。ひょっとしたら体育でなくとも移動教室だったのかも知れない。僕らワルガキ何人かが無人の教室に入って行ったということは、僕らは授業をサボってたんだろうな。

小五か小六の家庭科の時間、ワルガキ仲間何人かが裁縫道具を忘れて来てて、その何人かで取りに各自宅に帰ることになって、僕たちは個別に帰らず、みんなで一緒に一軒一軒忘れ物取りに回って、学校に戻ったら2時間ワクの授業が終わってた、というのがあった。

休み時間に遊びに夢中になって、授業時間にかなり遅れたというのもあったな。多分、その日もクラスのワルガキ仲間何人かで結果、授業をサボってたんだろうな。その日、教室に戻ったとき無人で誰もいなかった。

女子のMMさんに子供ながら恋焦がれていた、クラスの番長格のME君は、MMさんの持ち物を自分の顔に押し当てたりした。ということは着替えた登校時の私服があって、やっぱ体育の時間だったのかな(?)。

僕が驚いたのは、ME君がそこにいる他のみんなにMMさんは「ふだん鉛筆嘗めたりしてないか?」と訊いて、MMさんの筆箱の鉛筆を自分の口に咥えて嘗めたりし始めた。僕も14、5歳くらいの年齢になってたら、男性のそういう気持ちも理解できたと思うが、僕はとてもウブい子供でそういう方面の発育が遅かったから、俗に言う“変態”とかも理解してなくて、好きな女の子の持ち物を被ったり匂いを嗅いだり口に入れて嘗めたりする行為が理解できなくて、ただただ驚いた。

小学校五年か六年時のME君のあの行動は、びっくりしたんで印象深く覚えている。純情な子供だったME君はふだんはMMさんと一言も喋ることはなかった。MMさんはあの当時、クラスに好きな男の子がいたとしたら、一学期のクラス委員をやっていた先生に可愛がられた優等生のHM君だったんじゃないかなぁ?別にMMさんがそういう話しているのを聞いた訳ではないので何も解らないけど。

我が拙ブログ、今回のお題は昔々の4コマ漫画「クリちゃん」だが、「クリちゃん」のことで書いたのは、ほんのちょっとだけで、あとは全部ワシの小学生時代のことばっかりになった。

ブログタイトルが「Kenの漫画読み日記。」だけど、ほとんど漫画に関しては書いてない。小学生時代の学校生活の記憶の一部を書いただけ。

またまた漫画とは全く関係なく、ワシの数十年前の小学生時代の話が続くんじゃが、早熟のME君が好きだったMMさん。小学生時代の僕らのクラスは小三~小六卒業までクラス替えがなくて同じクラスだったが、僕がMMさんを意識し始めたのって小五小六だなぁ。意識って別に僕がMMさんを好きだった訳じゃないけど、クラスにいるな、って何となく存在感を意識したのって、くらいの意味かな。いや、そういうのってMMさんに失礼だな。小六のときは席が隣のときもあって、割りと喋ったこともあると思う。

僕は小三~小六の間って、好きな女の子って全然覚えがないんだよなぁ。やっぱ発育が遅かったんだろうなぁ。好きな女の子で覚えてるのは中三時のクラスの女の子だなぁ。中二くらいで好きな女の子くらいできてると思うんだけど思い付かないもんなぁ。芸能人なら好きな女優とか女性歌手はいたけど。中一の頃はピンキーとキラーズの今陽子に恋焦がれていたと思う。

一学期のクラス委員をやるような優等生で明るく活発に見えた女の子、小学生時代、ルックスも良かったと思うなぁ、そんなMMさんなのだが、どうした訳か彼女は中学校に進級してガラリとイメージが変わった。

中学校進級で校区が別れて、ME君は別の中学校に進級した。クラス内の席替えはしょっちゅう行っていたから、ME君はMMさんと机が並ぶこともあったけど、ME君はMMさんと全く喋らなかったなぁ。僕は二人が話してるトコ見たことない。 まぁ、僕やME君は劣等生カテゴリでMMさんはHM君と同じく優等生カテゴリにいたからなぁ。ME君の初恋は全く、実りのミの字も見ないまま終わった。まぁ、僕の中三時の初恋も実りのミの字も見ずに終わってるが。

僕はHM君やMMさんと同じ中学校に進級した。MMさんとは中三のときは同じクラスだったけど、中一中二はクラスは違ってたと思う。

読書好きな女の子MMさんは小学生のときから目が悪かったけど、小学校時代はふだんはメガネを掛けてなかった。けれど中学生になってからふだんでもメガネを掛け始めた。

あれだけ明るかったMMさんは中学生になって何故かエライ地味になった。僕は小学生時代のMMさんを美少女だと思っていたけど、中学生になってからはメガネを掛けて地味になり、何か雰囲気暗くなった。僕は中学生になってからのMMさんが明るくはしゃいでる姿を見たことない、というくらいに彼女は地味で暗い感じだった。何か黙ってじっと見詰めている、という印象があったなぁ。友達どおしでは喋ってたんだろうけど、明るく弾けておきゃんに喋ってる、とかいう印象は全然ないな。

中学生時代の僕はそんなにMMさんを意識してなかったんだけど、後々思うに、彼女はどうして小学生時代に比べてあんなにガラリと変わったんだろう?と不思議だった。僕は小学生時代の彼女は学校の成績も優等生だと思ってたけど、中学生になってからの彼女は学業成績的にはそんなに目立たなくなった。勿論、そんなに中学校の学業成績が悪かった訳でもなかったろうが、優等生というには遠い成績になったように思う。MMさん、こんなこと書いて済みません。

小学校時代のMMさんの印象からは、進学した高校も地域で一番偏差値の高い高校に行くと思ってたら、僕と同じ、狭い地域内で二番手の偏差値の高校に進学した。何か小学校五年六年時の明るく溌剌とした優等生の彼女から、中学生以降ガラリと雰囲気が変わって地味に暗めになったんだよなぁ。何故なんだろう?キャラクターが変わってしまうような何か生活環境の大きな変化でもあったんだろうか?

これは、中学·高校時代は何にも思わなかったが、大人になって、子供時代を思い返すときに何か疑問に思って引っ掛かることなんだよなぁ。ちなみに高校生時代は三年間、MMさんと同じクラスになったことはない。僕は高校生時代、真っ暗でしたねぇ。仮に彼女と同じクラスになっててもおそらく一言も喋ってないくらいに関わらなかっただろうけど。

高校生時代の僕は、クラスで男子とは、まあま、付き合いで喋り合って学校生活してたけど、女子とはほとんど喋らなかったなぁ。僕は、学校には通ってたけど精神的には引き籠りみたいなもんだった。

18歳の終わり頃、太宰治の「人間失格」を読んで衝撃を覚えた。もう、小説「人間失格」自体のお話の内容など忘れてしまってるけど、主人公の言う“道化”を、「あっ、これは俺だな」と思って何かショックを受けたことははっきり記憶してる。ああ、自分はずっと“道化”の生き方をして来て、今も結局「道化の生き方」をしてる、「道化の生き方」から脱却して自己主張して強く、自分の生き方をしたい、と思いながら結局その後も「道化の生き方」をしていて、強くなれなかった。

高校生時代、学校生活で表面的には友達間で愉快に振る舞いながら、本当は鬱屈してて真っ暗で精神的には引き籠り状態で生きていた。高校卒業してそこから脱却したいと思いながら、まぁ、強く賢くなりたいと思ってたんだろうけど、結局空回りばかりで変われない。

ずーっと「道化の生き方」してるなぁ、って感じだったのかな。

新聞4コマ漫画「クリちゃん」が最後は「人間失格」で終わってしまった。まぁ、とりとめのない長い長い駄文ですね。

僕は今でも2010年代以降の新しい漫画も電子書籍でいっぱい読んでるんですけど、何か自分で、そういうこの頃読んだ比較的新しい漫画の読後感想とか書いて行っても、書いてる自分が楽しくないし、昔々や昔くらいの、少年時代、青年期に読んだ漫画のことを書くと、その頃の自分の生活やその頃付き合いがあった人たちや、生きた時代の背景とか、生活空間の背景を思い出して、とても懐かしくて楽しいので、昔々や昔の漫画を題材に取り上げて、自分の当時の生活の思い出をもの凄く多めに、ブログ記事を書き込んでます。

「さいころコロ助」-益子かつみ-

僕が「さいころコロ助」を読んだのって、雑誌長期連載·大長編漫画の「さいころコロ助」の終盤も終わりの方だけだ。「さいころコロ助」が連載されていたのは集英社の児童漫画雑誌「日の丸」誌上だが、僕が読んだことがあるのは「少年ブック」誌上でだ。

戦後月刊児童雑誌の中で「少年ブック」(当時はおもしろブック)の弟雑誌として、1953年「幼年ブック」が誕生した。集英社発行の小学校低·中学年程度対象の漫画雑誌だ。僕にははっきりしたことは解らなかったが多分、「さいころコロ助」はこの「幼年ブック」創刊号から連載が始まっている。

「幼年ブック」は1958年に「日の丸」と誌名を変える。「さいころコロ助」を連載したまま月刊誌「日の丸」は1963年2月号で休刊(事実上の廃刊)になる。「さいころコロ助」は同じ集英社の「少年ブック」に掲載がスライドしてまだも連載が続いた。

僕が「さいころコロ助」を読んだのはこの「少年ブック」に連載されてた終盤の終わりの方です。僕には「さいころコロ助」の雑誌連載終了=物語の終了がいつ頃だったのかはっきりとは解らないのですが、多分1964年まで「少年ブック」誌上に連載されてます。

「さいころコロ助」は「幼年ブック」から計算すると実に11年間という大長編の長期連載ですね。僕が漫画本を愛読し始めたのって、1962年の終わり頃か63年初頭からですから、「日の丸」連載時も「日の丸」最末期に「日の丸」誌上で読んでいるかも知れません。

「さいころコロ助」を僕が読んだと言っても7歳当時ですからね、ストーリーなど内容はほとんど覚えていないと言っていいくらいです。ただ主人公·コロ助のサイコロの四角い身体のサイの目から首、手足が出てて、腰に日本刀を帯刀した格好という独特の形状は印象深く記憶に残ってました。また物語は時代劇で、それも徳川幕府の江戸時代ではなくて、戦国時代が舞台で、合戦の中で城を守るコロ助たちの戦いが描かれたシーンをおぼろげながら記憶しています。僕が読んだ記憶は「少年ブック」連載当時の「さいころコロ助」のエピソードの断片の記憶です。

ネットで「さいころコロ助」を調べている内に、大長編漫画の「さいころコロ助」の舞台設定は戦国時代だけではなく、連載されてた時代とエピソードによっては、どーも江戸時代ぽい舞台だったり、中には明治維新後の明治初期や初めて蒸気機関車がお目見えした時代が舞台のエピソードもあるようですね。基本、時代劇漫画ですが、お話によっては敵が西欧外国人だったり、けっこう自由な発想で描かれているようです。

「さいころコロ助」の主人公、コロ助自体がサイコロに首や手足が生えてて、チャンバラ戦闘シーンや危機一髪逃げるシーンでは、首や手足をサイコロの中に引っ込めて転がって行く場面も多い。敵側やライバルには、トランプカードに首や手足の生えたトランプ小僧や、将棋の駒に首·手足の生えた敵、麻雀パイに首·手足の生えた麻雀小僧なんかもいたそうです。コロ助の相棒は偵察役の、人間のように喋るカラスのカア公。(トランプ小僧はトランプカードというよりも四角い箱が胴体で胴体四面にトランプマークが入ってる姿みたいですね。コロ助と同じ形。)

ネットを回っていたら子供の頃愛読した年配の方が、さいころコロ助は木下藤吉郎の配下として活躍したと書き込んでました。やはりエピソードの主要テーマの舞台は戦国時代で、お話によっては自由な発想で時代背景や舞台を変えてたみたいですね。

「さいころコロ助」は登場人物がサイコロやトランプや将棋の駒や麻雀パイの擬人化で、一見ギャグ漫画調ですが、れっきとしたストーリー漫画です。時代劇ヒーローもののチャンバラ·アクション漫画ですね。冒険活劇のストーリー漫画。

益子かつみさんというと一番世に知られた作品は「快獣ブースカ」になるのかなぁ。週刊少年サンデーの最初期に連載された「快球X-エックス-あらわる」も有名ですけどね。僕が漫画をじゃんじゃん読み出したのは63年に入ってからですが、60年代前半は益子かつみ先生の作品はいろんな児童雑誌で読みましたね。僕が益子かつみ先生の作品で最後に読んだのが「快獣ブースカ」かな。

「快獣ブースカ」は円谷特撮の実写テレビドラマで、講談社の月刊「ぼくら」誌上で益子かつみさんがコミカライズを連載されてました。当時の僕は毎月「ぼくら」を購読してたので、連載中はおそらく全編読んでますね。「快獣ブースカ」は「ぼくら」では別冊付録での掲載が多かったですね。変形B5判大型別冊付録で着いてた。

益子かつみさんといえば「快球Xあらわる」というくらいに「快球Xあらわる」は有名な作品で、後の「ドラえもん」や「オバケのQ太郎」の先駈けといわれる作品ですね。僕が少年サンデーを読み始めた63年、もう「快球Xあらわる」の連載は終了した後で、僕は名作「快球Xあらわる」を後の懐かし漫画グラフティ本や昭和漫画解説本などで断片的にしか見ていません。貸本でまとめて全4巻できんらん社から刊行されたようですが、小学生当時毎日貸本屋に通ってた僕も、このきんらん社版単行本を読んだ記憶はありません。

益子かつみさんは1925年(大正14年)生まれで兵役を経ていて、戦後本格的に漫画を描き出し、1950年代を通して大活躍された漫画家さんですね。益子かつみ先生の黄金期は「快球Xあらわる」が大ヒットした59年から62年頃以降の60年代というよりは、50年代の児童雑誌ですね。

益子かつみ先生は非常に器用な作家さんで、50年代の児童雑誌界では、ストーリー漫画、ギャグ調漫画で、時代劇·SF ·動物もの·少女漫画まであらゆるジャンルをこなして、雑誌記事や小説のカットや挿し絵まで描いてたらしい。

僕は「快獣ブースカ」以降は漫画雑誌で作品を見たことがないので、益子かつみ先生は60年代後半からは失速して行ったのかな。60年代後半に入ると“劇画”の時代がやって来ますからね。絵柄や作風的に時代にマッチしなくなったのかな。

益子かつみ先生は1971年に46歳という若さで病気でお亡くなりになられてます。日本児童漫画界の戦後ストーリー漫画(ギャグ調漫画も含む)黎明期のいろいろな雑誌や貸本で、たいへんな作品数の漫画作品を執筆されて来てますね。

◆少年漫画劇場 6巻 武内つなよし「赤胴鈴之助」、益子かつみ「さいころコロ助」、白土三平「死神剣士 コミック (紙) – 筑摩書房 (著)

◆赤塚不二夫が語る64人のマンガ家たち (立東舎文庫) (日本語) 文庫 – 赤塚不二夫 (著)

◆快球Xあらわる!! (ペップおもしろまんがランド 3) (日本語) 単行本 益子 かつみ(著)

「ばったり侍」

「ばったり侍」は時代劇漫画で、絵柄は今で言えばギャグ漫画的なタッチで、描かれたのは多分、1950年代末だと思う。絵柄はどちらかと言うと、昭和時代の大人が読む週刊誌などの雑誌に、四コマ漫画や八コマの時事漫画とか風俗漫画とかの、ちょっとした笑いを取る漫画ですね、昭和40年代にナンセンス漫画に進化する、あの手の大人四コマ漫画の絵柄ですね。あの時代のギャグ漫画ふうタッチで描かれてるけど、内容はストーリー漫画ですね。時代劇のちゃんとしたストーリーがあるけど、表現がギャグ漫画的。

また、漫画の中の登場人物が喋る吹き出しの中のセリフ、これが全部、活字でなくてペンで書いた手書き文字なんですよね。時折入る簡単な説明も手書き。そういうところも大人が読む雑誌の四コマ·八コマ漫画と一緒でしたね。

「ばったり侍」の漫画本は当時のA5 ソフトカバーの貸本で、ページ数は176ページとなってるから当時の貸本としてはかなり厚い。貸本漫画は1962~63年頃からだいたいA5 ソフトカバーで136ページくらいのものが多くなった。それまでは同じA5 貸本でも150ページ以上から200ページ近いものまでぶ厚いものもあり、けっこうまちまちだった。63年頃から貸本のフォーマットが128P か136P に統一された感はあったけど、日の丸文庫刊行のミステリー短編集誌「影」だけは、62年63年以降もずっとぶ厚くていつも160ページ以上あったけど。

「ばったり侍」という貸本漫画を僕が読んだのは、多分小学校一年生の二学期の終わりか三学期頃なんだろうと思う。ひょっとしたら小学二年生になっていたのかも知れない。というか、この「ばったり侍」の漫画本は当時のウチにあった。だからこの当時僕はこの漫画本をいつでも読めた。僕は六歳当時の晩秋頃からほとんど毎晩、近所の貸本屋に通い始めたが、この「ばったり侍」の漫画本は貸本漫画だけど、貸本屋で借りた本ではない。

僕は五歳まで野山と田畑ばっかりのザ·田舎みたいなトコで育って、六歳になった年の三月の後半に地方の中でも町(市街地)に引っ越し、越して来た新住居は当時の商店街のど真ん中にあった。この年の四月から僕は小学校に上がる。幼稚園とか保育園に行っていない僕は学校に慣れず、幼稚園·保育園に行ってなくて親が簡単なひらがなはおろか自分の名前の書き方も教えてないから、小一の授業に着いて行けず、もともと人見知りの強い性格もあって、当時は学校が嫌で嫌でしょうがなく、小一の一学期は登校拒否児童でもあった。

当時、ウチの親父は電力会社の社員で、僕の小·中学生時に住んでいた自宅は、電力会社の社宅だった。商店街の真ん中あたりに電力会社の電業所という事務所があって、僕んちはその事務所に隣接した4LDK の社宅だった。家の裏には割りと広い庭と二棟の倉庫があった。

僕の生まれ育った地方は産炭地で、子供の頃は人口も多く活気のある町々だった。いろいろな炭坑施設には当然、電力は重要で、田舎住まいのときも小学生時も親父は数々の民家や炭坑施設や工場などを回って忙しく働いていた。親父も電業所勤めのときは事務所の所長職身分だったから、数人の若い部下を使って仕事を回してたから、田舎に住んでたときに比べると労働量的にはラクになってたろうけど。

でも、配下の社員が退社した後の、深夜に掛かって来た電話の仕事には、親父がどんな時間だろうがバイクに乗って電気関係の修理に出て行ってたな。

僕の生まれ育った地方は、戦前·戦後、産炭地として栄えた都市で、石炭産業は僕が小学校三、四年生頃から衰退し初め、小学校五年生頃には石炭会社は軒並み撤退して行った。だから僕の小学校三~六年生時、転校して行く同級生は多かったですね。僕の小学校四年生頃までは同級生の親は炭坑で働いている人が多かった。地域のあちこちに炭住と呼ばれる長屋が林立し、町々は人々で溢れ活気がありましたね。

小学校一年~三年時に比べると小学校六年時は同級生数はだいぶ減っていたような気がする。中学校に上がって見なくなった顔ぶれは多かったな。小学校六年間で子供ながら胸の中に思っていた女の子も何人か居たけど、中学校に上がったとき、その子たちはみんな居なくなってたな。

僕と兄とは年が七つ八つ離れてて、僕がまだ生まれる前、この、僕が小·中学生時代住んでた街の電業所が建て変わる前、炭坑で栄えた都市だけに歓楽街に飲み屋や色街が多く、何でもこの電業所は二階屋の大きな、こういう店舗は何て呼ぶんだろう?女郎屋なんて言えば露骨過ぎるし、まぁ女も買える大きな飲み屋だったらしいのだが、僕の家族が住んだのは建て変えた後の平屋造りだったが、それ以前の電業所は女郎屋の名残の二階家だったらしい。

僕の七つ八つ離れた兄に以前聞いた話なんだが、炭坑が栄えてた頃の地域の祭りはそれはもう賑やかで、たいそうな人出で、たくさんの雄壮な神輿や山車が地域を駆け巡ってた。繁華街である電業所の前の通りも、炭坑で働く男衆が威勢よく担ぐ神輿や山車が通る。

戦後に日本各地からやって来た者も数多く居る産炭地で、荒くれ者も多いし、戦後昭和の時代で、昔ながらの地元のヤクザ組織も地域で幅を利かせている。そんな土地の祭の神輿や山車が繁華街である、当時の電業所の前の通りをワッショイワッショイと練り行く。

幼い当時の兄が、親父の職場同僚の人の子供と一緒に、二階家の上から神輿か山車を見下ろしていた。そうすると、その神輿か山車が止まって、担いでいる若い衆が、神様の乗るものを上から見下ろすとは何事!、と文句を着けて来た。当時の電力会社電業所の所長は日本酒を何本か渡すことでその場を納めたそうです。

まぁ、そういう時代で、戦後昭和の地方の産炭地なんてところは、一方で炭坑で働く荒くれ者や地元を締めているヤクザ組織が強かった。前にも書いたけど、ある個人宅の電気代未納が続き、親父とは別の電力会社の社員がその家の電気を止めたら、親父が止めたと勘違いしたヤクザ者がウチの家に日本刀抜いて乗り込んで来たこともあった。戦後昭和なんて田舎はそんな時代だったんですね。

僕は30歳から約10年、行ったり行かなかったりで空手道場に通いましたが、僕の空手道の基礎を習った先生は、沖縄小林流のけっこう高名な師範で、沖縄空手や琉球古武術の専門書を何冊も上梓している、沖縄空手や琉球古武術や古流柔術の師範です。といっても、僕がこの高名な師範に習ったのは空手の基礎だけですけど。

僕はこの武道の先生に空手以外にも棒術や太極拳も習いに行きましたが、直ぐにやめてしまい、続いたのは沖縄空手だけです。まぁ、僕が大好きなのは、誰も居ない深夜の広場で一人だけで黙々と続ける練習ですからね。棒術なんかはしょっちゅう、深夜の公園で独り練習してましたが。

この空手の達人の師範は、基本、昔ながらの、師の動きを見て覚えろという先生で、僕たちみたいな下っ端の弟子には琉球空手の初歩の型を教えるだけで、ごくタマにピンアンなんかの分解技を教えてくれたりしてました。僕はここで習った型を毎晩、深夜の公園で一人黙々と反復練習してましたね。空手の技々の細かい用法は、この道場に長年通う高弟の人たちに教えて貰ってました。僕は独り練習が大好きなので、あとはさまざまな本を読んでの独習ですね。

この空手の達人の先生のお父上が、かつて戦前や戦後間もなくの時代でしょうが、炭坑会社に勤務して労務係という部署に就いていた。当時の炭坑の労務係とはどういう仕事だったかと言うと、炭坑で働く者は勿論、真面目な労働者がいっぱい居る中で、やはり中には荒くれ者やヤクザ者も居る。炭坑の現場では、炭坑施設のあちこちで揉め事はよく起きる。中には派手な喧嘩や暴動的なことも起こる。当時はそれを納めるのが労務係だったそうです。

炭坑の荒くれ者たちの喧嘩や暴動を納めるために仲裁に入る訳ですから、当然危険極まりない訳です。先生のお父上は腕っぷしに自信があったんですね。先生ご自身がおっしゃってたんですが、親父は裏拳が強かったということでした。暴動の仲裁に入ったときに裏拳を多用してたんでしょうね。多分、先生のお父上も柔術か空手かの心得があったんでしょう。

まぁ、僕の生まれ育った地方は、炭坑の栄えた時代はそんなふうに荒くれ者が多く、ヤクザ者が幅を利かせていた地域だった。

このあたりのことは、五木寛之氏の大河小説「青春の門・筑豊編」を読むと、当時の産炭地の状況の一面が窺えるかも知れません。

ウチの親父たち電力会社の技術作業員たちは、毎日、地域の炭坑施設や各工場や個人の家々などに電気関係の修理に出向いていた訳です。電力会社が管理するさまざまな電気系統は今の時代よりも格段に故障が多かった。僕の子供時代は停電も多かったですしね。別段、台風とか地震がなくてもよく停電してました。家庭の電源装置もヒューズで直ぐに切れていた。あの当時、親父は毎日忙しく、あちこち修理に回ってましたね。

まぁ、地域と時代というのがあって、電力会社もこの地方で企業として営業して行くのが、ある意味大変だったんですね。会社員は普通の人で相手にするのは中には、ヤクザ者や荒くれ者、昔ながらの地域のヤクザ組織がある。この時代、電力会社は何て言うか、つまりヤバい相手と何かトラブルがあったときに間に入って納めてくれる人が必要だったんですよ。ある種、地元の顔役のような。

僕んちが街の電力会社の社宅で暮らしてた時代、社宅の前部に併設された電業所事務所には、いつも、遊び人ふうの親父よりも少し年上くらいの、何の仕事してるかよく解らないオジサンが来てた。僕はM のおいちゃんと呼んでいて、僕の回りの大人たちはこのオジサンのことをマッタンと呼んでいた。

このオジサンは普通の服装してるんだけど毎日ぷらぷらしていて、時折僕んちで昼飯を食べたりしてた。やって来ては電業所の社員たちと何かバカ話みたいのしてみんなでゲラゲラ笑ってた。このオジサンは街の顔みたいで僕はよく、近くの映画館にこのオジサンの顔でタダで入れて貰ってた。

で、後々、僕がもうかなり成長してから多分、母親から聞いて知ったんだけど、このマッタンは当時、電力会社が雇っていたヤクザ者だった。実際、地域の昔ながらの暴力団の一員でもあったらしい。僕は見たことなかったけど背中一面に刺青が入ってたそうな。杯を受けたというのか、まぁ構成員に数えられる人だったんでしょうね。顔だったくらいだから幹部レベルだったのかな?

子供の僕の印象では、そんなヤクザ者には全く見えない、怖くも何ともない普通の面白いオジサンだった。電力会社は地域の危ない連中と揉め事が起きたときのために、この、地域の顔役でもあるマッタンと非正規で契約してたみたいですね。荒くれ者やヤクザ者とのトラブルが起きたときに間に入って貰う役目の人として。

で、「ばったり侍」の漫画本とこのマッタンと呼ばれてた面白いオジサンがどう関係するかと言うと、まだ小学校一年生か二年生の僕が毎日、貸本屋に行って貸本の単行本借りて来て読んでたので、このオジサンがある日、貸本の「ばったり侍」を持って来て僕にくれたんですよね。

長々と書いて来たけど、それだけの話です。「ばったり侍」みたいな漫画は子供の頃、趣味でも何でもなかったのに、「ばったり侍」の漫画本と言うとこのオジサン、マッタンを思い出すし、マッタンのことを思うと「ばったり侍」の漫画本を連想する。まだ幼児期と言ってもいい頃の僕が面白いとも何とも思わなかった漫画だけど、「ばったり侍」は何故か印象深く記憶に残ってた。

遊び人のM のオジサンのことだから、多分貸本屋で借りてそのまま戻さずに僕んちに持って来たんだろうし、返却しなくとも貸本屋もこのオジサンには何も言えなかったろうし。

このオジサンは妻子が居て大きな二階家を持っていて、広い家で、一階は自分の家族が住んでいて、二階の各部屋は三世帯くらいに貸していた。見た目普通のオジサンだけど、実際は遊び人だから本妻の他に二、三人の愛人が居た。当時、電業所の裏手に長屋があったんだけど、この長屋の一部屋に若い愛人が住んでいた。この若くて綺麗なお姉さんは囲われてるんじゃなくて裏通りのバーで働いてたなぁ。上村一夫の劇画のヒルみたいな美女の絵を見ると、このお姉さんを思い出す。僕が小三くらいの頃、この人はもう居なくなってたなぁ。母親の話だとマッタンには何人も愛人が居たらしいし。

大人になってからも僕のジョークは下ネタばかりなのだが、実は僕は子供の頃から下ネタばかり言っていた。僕は基本、とてもシャイな恥ずかしがりの少年で、中学生になっても高校生になっても基本ウブだったのだが、下ネタは小さい頃からいつも言っていた。

僕が下ネタ少年になったのは、このM のオジサンのお陰なのだ。この遊び人のオジサンはいわば僕の下ネタの師匠だった。本妻の他に愛人が何人も居てストリップ大好きなオジサンは、電業所事務所に来ては、ストリップの話などなどエッチなエロ話をして、事務所の若い社員や電気工事作業の人たちを笑わせていた。

このオジサン、マッタンは事務所だけでなく普通に隣接した僕んちにも上がって来て、母親などと世間話をしていた。まぁ、この時代は電業所の立つ商店街は地域で一番の繁華街だったから、買い物などで街に出て来た親戚や父母の知り合いが、しょっちゅうウチの家に上がり込んで母親と話したりご飯を食べたりしていた。あの時代のウチの家は賑やかだったな。

マッタンは当時は僕んちに自分の家みたく普通に上がって来てたから、当然、子供の僕のところにもしょっちゅう来る。で、幼い僕をからかってたんだろうが、エロ話というよりもシンプルに下ネタ語を連発してた。僕はいつもいつも下ネタ語を聞いてるから、小一の勉強よりも、ひらがなよりも1+1=2よりも、真っ先に下ネタ語を覚えた。

6歳の僕は毎日、チンポ·×メコ·キンタマ·ケツの穴とか何とか、下ネタ語ばかりをくっちゃべってる子供になった。まぁ、実際、あの当時の僕の回りの大人たちはみんなおおらかで、僕が平気で自分のチンチンを出して引っ張って見せて、ピシューンとかやってたらゲラゲラ笑ったり、オバチャンたちは笑いながら軽く叱るくらいのものだった。こうして下ネタ少年が誕生した。

でも小学校ではそうは行かなかった。学校では、チンポ·×メコ·キンタマとか下ネタ語を言ったり書いたりしてるのが先生に見つかる度に、アタマに強烈なゲンコツを落とされていた。毎回本当に痛かった。

貸本時代劇ユーモア·コメディ系ストーリー漫画「ばったり侍」の作者は宇田川マサオさんという漫画家で、ネットを回っていて見つけたんだけど、水木しげる先生の「東西奇っ怪紳士録」という作品の「貸本漫画の紳士たち」という章に、宇田川マサオさんのエピソードとして「『ばったり侍』という漫画を描いてバッタリ仕事が来なくなった歌多川雅男氏」というふうに紹介されているらしい。

僕は宇田川マサオさんの漫画作品を「ばったり侍」以外知りません。僕は6歳から11歳まで家の近くの貸本屋にほとんど毎日通っていたけど、この手の漫画を見た記憶がない。前谷惟光氏の貸本版の「ロボット三等兵」や滝田ゆう氏の「カックン親父」などは借りて来て読んだ記憶があるけど、宇田川マサオ氏の漫画や似たような貸本漫画を読んだ記憶はないなぁ。

僕の通っていた貸本屋さんに置いてなかったか、あったんだけど、当時の子供の僕がこういう作風の漫画が趣味でなかったので目に入らなかったのか。

宇田川マサオ先生の漫画作品は当時、「ばったり侍」の他にも貸本単行本でいろいろと出ていたみたいですね。僕は当時、滝田ゆうをメイン作家に持って来てた、ギャグ漫画の貸本短編集「爆笑ブック」をときどき借りてましたが、この「爆笑ブック」にも短編作品を載せていたようです。「爆笑ブック」では滝田ゆうの漫画は記憶してるけど、他の作品は全く覚えてないです。

また、1995年に当時の彩流社というところから「マンガ家流転人生·筆一本の50年」という書籍を上梓されてるようですね。この本は宇田川マサオ氏の自伝エッセイ本のようですね。

| « 前ページ |