60~90年代名作漫画(昭和漫画主体・ごくタマに新しい漫画)の紹介と感想。懐古・郷愁。自史。映画・小説・ポピュラー音楽。

Kenの漫画読み日記。

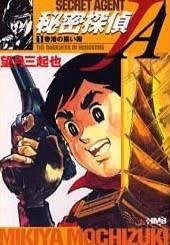

「秘密探偵JA-ジェイエー-」-ミサイル事件の巻-

望月三起也氏の初期の代表作の一つ「秘密探偵JA-ジェイエー-」は、少年画報社の児童漫画雑誌「週刊少年キング」の60年代、1964年から68年まで長期連載されたスパイ·アクション巨編です。

後に、少年画報社の新書判ヒット(キング)コミックスで全15巻で刊行されました。最初に第1巻が刊行されたのは1967年みたいですね。僕が全15巻を続けて完読したのは1970年頃ですね。後々、文庫本にもなってますので90年代頃、何巻か文庫で読み直しています。

ここで紹介するエピソード「ミサイル事件の巻」は、僕の少年時代の記憶だとコミックスの第15巻、最終話だと思ってたんですが、これは記憶違いだったようで、どーもコミックス第10巻あたりに収録されたエピソードみたいですね。

新書判コミックス単行本収録では、キング連載の1エピソードがだいたいコミックス1冊に収まっていたようです。だから「ミサイル事件の巻」は大長編連載漫画「秘密探偵JA」のお話の第10作目あたりかな。

東京の下町で4本に見えたり3本に見えたり1本に見えたりする煙突が、あるとき1本も見えなくなり、子供に気付かされた下町のオヤジが“幽霊煙突”だと大騒ぎして、警察に通報するが相手にされない。

この物語導入部のエピソードは、実際に東京·足立区に昔存在してた東京電力千住火力発電所の、眺める角度によって本数が違って見える、4本の煙突、通称“お化け煙突”に絡めたものですね。

それで、この“お化け煙突”のエピソードの際に、この会話をする下町のオヤジと子供は、漫画家·水島新司さんの絵柄で、オヤジの方の絵は水島新司さんが自分の漫画の中で描く自身の漫画キャラクターそのものの絵ですね。水島新司さんはこの時代の、週刊少年キングに「下町のサムライ」など幾つもの作品を続けて連載してましたからね。

望月三起也さんのオアソビかな。「ミサイル事件」に戻らないと。

この話を警視総監から世間話の笑い話として聞いた、大佐と呼ばれるJ機関大幹部は、その煙突の立つ地域を部下に調査させた。

4本の煙突の立つ場所は工場跡で、現在は米軍の管理地域となっていて、日本人が調査に入ることができない。米軍基地の一部といってもこの工場跡は、研究所扱いの場所だった。

J機関の、上空からの撮影やさまざまな調査で、この施設内で秘密裏にミサイルを製造していることが解り、“幽霊煙突”はミサイル発射台になっているということだった。4本の煙突が現れたり消えたりするのは、ミサイル発射台が地下に収められたり地上に出て来て発射台として機能したりしているということなのだ。ミサイル発射台が、何本か立つ工場煙突の一つとしてカムフラージュされている、ということだった。

工場跡施設で製造されるミサイルには核弾頭が搭載されるらしい。

J機関の大幹部·大佐から、特一級の超腕利きエージェント·飛鳥次郎に命令がくだった。J機関の用意した車輌やヘリコプターなどを使って、核弾頭を盗み出してミサイルを無効にしろ、という指令だった。

この作戦のチーフとなる飛鳥次郎には、この作戦のために仲間が組織された。工場内に隠密裏に侵入して作戦を遂行する仲間は、ふだんは研究者や歯科医やコックやサーカス団員として普通に社会で生活しているが、ひとたび司令がくだればJ機関のエージェントとして任務にあたる要員だった。

何かこういうのってちょっと、自衛隊の自衛隊退役後に予備隊員として、ふだんは自衛隊外で他の仕事に就いたりして普通に生活してるけど、自衛隊本部から要請があれば臨時自衛隊員として自衛隊の作戦に参加する、特別な役目の人たちに似てますね。こういうのを「予備自衛官制度」というらしいですね。この人たちにもときどき訓練があるらしい。

一方、敵側、つまり日本国内で使用されてない工場跡の施設内で、密かにミサイルを製造し、それに核弾頭を取り付けようというぶっそう極まりないことをやっている組織の方には、凄腕の“スパイキャッチャー”という役目のチームがいて、その名も“ハンギングツリー”という。ハンギングツリーというのは訳すと、樹木の枝に首吊り死体をぶら下げる意味ですよね。抜け目のない残忍なスパイキャッチャー·チーム。

敵側の監視を欺いてさまざまな方法で、まんまと施設内に潜り込んだ、飛鳥次郎らJ機関の工作員チーム。度々、正体がバレそうになって危機に陥りながらも何とか作戦を進めて行く。特にハンギングツリーの連中は作戦遂行の大きな障壁となるが、好運にも助けられながらも幾つかの危機を乗り越え、作戦のミサイルから核弾頭を取り外し、最終的には核弾頭そのものをヘリコプターで摘まみ上げ、施設外へ持ち出すことに成功する。

敵組織はいわゆるテロリスト組織で、核弾頭搭載のミサイルを、当時の香港を出て日本の東京湾へと向かって来る、アメリカ第百艦隊という空母と軍艦の大規模艦隊チームに狙ってぶち当て、これを殲滅して、アメリカ国家に核攻撃したのは仮想敵国のソ連か中共と勘違いさせて、アメリカの報復核攻撃を誘導し、世界大戦争を起こして地球上を大混乱に陥れようと画策している。

そもそも米軍が研究所として管理している、東京の閉鎖工場の跡地の施設を、いったいどうしてアメリカ大艦隊を爆破するために核ミサイルを製造する、テロリスト組織が使用しているのか??というのが、このお話の不思議なところなんですけど、このテロ組織の日本人幹部の大金持ちの大資産家があり余る金にものを言わせて、この米軍施設をのっとったと説明されています。何かあんまり釈然としない説明ですが、そこのところは詳しく説明されてない。

この日本人大幹部の他に最後に顔を現す、本当の組織の大ボスが登場して、終盤クライマックス、核ミサイル発射ボタンを争って、主人公·飛鳥次郎と拳銃撃ち合ったり、工場内施設で互いに落下したりされたりしながらも格闘して、次郎はミサイル発射を阻止する。

「秘密探偵JA」の主人公·飛鳥次郎の所属するJ機関の正式名称は、日本防衛組織で、日本国を狙う内外の暴力組織に対抗して日本に戦争など重大な被害が起きないように秘密裏に活動する防衛組織であり、諜報機関でもある。

J機関の最高幹部は大佐と呼ばれる初老の男性で、映画·007シリーズのMにあたる存在。J機関の超腕利きのエースは3人しかいなく、その3人はJAと呼ばれ、主人公·飛鳥次郎はそのJAの1人。

「秘密探偵JA」が週刊少年キングに連載された期間は1964年のキング第1号から1969年夏場の第34号までだそうです。僕の8歳から13歳時までですね。僕の小学生時代、小三頃から毎号続けて週刊少年マガジンを購読するようになり、週刊少年サンデーもまあま買って来て読んでたけど、週刊少年キングはときどきしか買って読んでなかったですね。僕の10歳頃から、当時住んでた家の近所の毎日通っていた貸本屋が、マガジン·サンデー·キングを取り扱って貸し出すようになり、一年間くらいはキングも毎号読んでたけど、僕の11歳当時の春、この貸本屋が閉店してしまった。

少年時代、僕はマガジン·サンデー·キングの三週刊誌とも大好きだったけど、キングはあんまり読めなかったですね。週刊少年キングの当時の連載漫画陣の中でも「秘密探偵JA」は、8歳9歳当時の頭の悪いガキだった僕には、国際的なスパイ·アクション漫画は難しかったのか、そんなに熱中して読んだ漫画ではなかったですね。

僕が中学三年生の後半くらいの頃だと思うけど、「秘密探偵JA」のヒット(キング)コミックス全15巻をぶっ続けて全巻読んで、このときは本当に面白く読みましたね。頭のデキの悪い少年の僕も14歳くらいになってたからお話の内容がよく解って面白かったのでしょう。

◆望月三起也 生誕80周年&『ワイルド7』50周年記念 (文藝別冊) ムック – 望月三起也 (著)

◆秘密探偵JA (1) Kindle版望月三起也 (著) 形式: Kindle版

◆秘密探偵JA (10) Kindle版望月三起也 (著) 形式: Kindle版

◆秘密探偵JA (2) Kindle版望月三起也 (著) 形式: Kindle版

◆新ワイルド7 ファンブック (Motor Magazine Mook) ムック – FANBOOK 編集部 (編集)

◆ワイルド7 文庫版 (徳間コミック) [コミックセット] コミック望月 三起也 (著)

◆ワイルド7 全48巻 完結セット [コミックセット] コミック望月 三起也 (著)

◆新版 秘密探偵JA 1~最新巻 [マーケットプレイス コミックセット] コミック望月 三起也 (著)

◆秘密探偵JA コミック 全13巻完結セット (ホーム社漫画文庫) 文庫 – 望月 三起也 (著)

◆新版 秘密探偵JA [マーケットプレイス コミックセット] コミック望月 三起也 (著)

◆ワイルド7 (1) Kindle版望月三起也 (著) 形式: Kindle版

◆望月三起也 ハードアクション&エロスの描き方 (玄光社MOOK プロのマンガテクニック) ムック – 望月三起也 (著)

週刊少年キングも大好きな漫画雑誌だったので、小学生~中学生の間は読みたかったですねぇ。マガジン·サンデーはよく読んでたし、中一からは当時家が近所で同学年で小学生時代よく一緒に遊んでたF T君と、僕の毎号購読のマガジンとF T君が毎号購読のサンデーを毎週交換して読んでたので、週に二冊は毎号読めてたのですが、キングだけはなかなか読めなかった。キングは僕の小遣いに余裕のあるときだけ買って来て読んでました。

マガジン·サンデーは毎週毎号読んでるからそうでもないけど、タマに小遣いの余裕があって買って来るキングには、何か愛着というのか特別な思い入れみたいなもんがあって、一冊を何度も読み返してましたねぇ。

週刊少年キングを読んでたのは中学三年時までで、高校一年から先、雑誌·少年キングは一度も読んでないと思う。週刊少年キングは週刊雑誌としては1982年に終わるけど、だから僕は週刊少年キングは1971年頃から82年まで読まずに終わった。こういう言い方は悪いが、1970年以降はキングを購読するくらいならチャンピオンかジャンプを買ってただろうし。僕は18歳以降は少年雑誌は購読しなくなったしな。職場の休憩室とか喫茶店や食堂店舗に読み捨てたよーな少年漫画誌があれば、暇潰しにパラパラ見てたかも知れないけど。

この僕のブログも60年代漫画の題材が多いのは、この人生思い返すに、自分の小学生時代が一番楽しかったなぁ、と思って、60年代漫画のことをブログ記事であれこれ書きながら、楽しかった子供時代を思い出して、何かうっとりしたようにノスタルジーにどっぷり浸かって楽しんでるからですね。

随分歳喰って爺ィになってしまったから、はるか昔を思い出して、あの時代は楽しかったなぁ、とうっとり思ってるけど、本当はあの子供時代にも多分嫌なこともいっぱいあったんでしょうね。僕は先生に好かれたことないし、毎日毎日先生に頭殴られて怒られてたし。小学校一年当時は登校拒否児童だったし、本当は学校嫌いだったし。

まるで勉強できなかったし勉強解らなかったし、ワルガキの方でワルガキ仲間もいっぱいいたし、劣等生だったし。駈けっこ遅かったしなぁ。でも学校にはクラスの友達も多くて休み時間や放課後、友達と遊ぶのが楽しかったなぁ。

60年代漫画のブログ記事をかなりの本数書いて来て、思い出す漫画作品はまだまだあるんだけど、僕ももう自分自身の子供時代のエピソードがなくなっちゃった。だからここのブログもうやめます、という訳でもないんだけど、正直、このブログで書く自分のエピソードがなくなってしまった。枯渇。

子供時代は何かホント充実して生きてたと思う。学校にはワルガキ仲間の友達がいっぱいいたし、家では毎日貸本屋通って月刊誌·週刊誌の漫画本購読して漫画浸けで、雑誌漫画や貸本漫画の真似して毎晩鉛筆殴り書き漫画描いてて、学校休みの日は近所の友達と遊んで、家の斜め前の邦画ロードショー館でしょっちゅう映画見て、家の前に隣接というかくっ着いてあった電力会社の事務所の若い社員の兄ちゃんたちにからかい半分、いろいろ話して貰って、空想の友達も何人かいたから独り言話して独り遊びして、モノクロテレビの仮面ヒーローに憧れて独り遊びで真似して、ああ~、子供の日々は本当にイロイロ楽しかったなぁ。

中学生になるとこれが変わっちゃうんだけどね。中学生という少年時代はそんなに楽しかったなぁ、とは思わないな。小学生時代に比べるとどうしてか楽しさは相当減少した。小学生時代みたく、楽しかったなぁ、とは思い出さないな。自分も同級生のみんなも成長して少し大人に近付いたからかな。中学校一年になったら即何かクラブ活動や部活に入らなくちゃならなかったし。

強制されるのが大嫌いな性格だったけど、運動部の部活なんて部の顧問や先輩の強制オンリーの世界じゃないですか。部活、嫌だったなぁ。やめたかったなぁ。運動するのはけっこう好きだったんだけど、あの命令されたり指示されるのが嫌で嫌で。先輩後輩の序列の絶対上下関係も嫌だったし。小さい頃から集団活動が嫌いで、だから部活とかクラス全員で一緒に何か活動するとかって嫌いだったなぁ。

小学生の頃は人生バラ色に楽しかったけど、中学生になったらそんなに楽しくなくなった。頭の良い友達は学校の勉強に力入れ出すし、中間考査·期末考査って定期的な試験があって、友達はみんなマジで試験に臨み出すし。小学校のときみたく授業聞いてなくて教科書にラクガキして窓の外眺めて何か空想して、あ~休み時間が待ち遠しいなー、給食まだかなー、早く帰りたいなー、って気楽にできなくなった。

って中学も勉強してないし授業もたいして聞いてなかったけど。比較的頭の良い子は中学になると学習塾に通い出し、勉強に力入れ出したな。勉強にマジになる子が多かった。

だんだん大人になって行くにつれ、楽しくなくなって行った感じかな。高校生時代は最悪だったし。高校生時代はあんまり良い思い出がないなぁ。何となく高校生の頃を思い出すと気が重い。青春なんてとんでもない。10代末から20代というのは、それでも思い返せば楽しいこともあったと思うし、楽しいときも割りとあったように思う。

まぁ、そういう訳で僕の人生、4、5歳くらいから12歳頃までが一番楽しかった。この時代に読んでた数多漫画群も忘れ得ない。あの時代に読んだ漫画は本当に楽しくて面白かった。

だからブログに60年代漫画のことをいっぱい書く。70年代、80年代、90年代に読んだ漫画も面白い漫画はいっぱいあったから、それもタマにときどき書く。

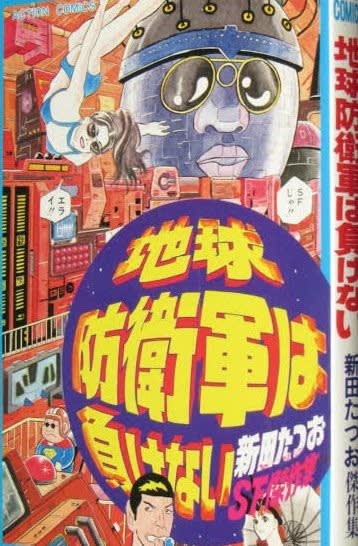

「カッコ2分の1」ー新田たつおー

月並高校のあるクラスに森野カッコという美少女が転入して来た。稀に見る美少女ルックスでスタイル抜群、性格も素直でしとやか。クラスの中は大騒ぎ。特に男子生徒は興奮しまくりで転校生の席取り合戦になる。二人の、女の子に目がないスケベイ男子生徒が隣の席に誘い合って、キャバクラのキャバ嬢指名合戦のような騒ぎになる。

男子生徒ばかりでなく女子生徒たちも、おしとやかな転校生·カッコを守ろうとカッコの周りに集まる。挙げ句は男性教師がカッコに首ったけになる。

下校時も通学路をクラスの男子生徒·女子生徒が周りを囲んで帰路に着いてる。そこへ高三の巨漢·凶暴番長が登場し、カッコに一目惚れする。凶暴番長が怖い生徒たちは男子も女子も全員、カッコから離れて逃げてしまう。

番長の取り巻き不良たちがカッコに、番長に抱かれるよう勧める。下半身丸出しで寝転んだ番長に、子分たちがカッコを乗せようとするが、純粋無垢·天真爛漫な美少女、カッコは番長の一物を「何これ?」と握る。

怒った巨漢番長がカッコを弾き飛ばす。空き地の土管置き場の中に落ち込むカッコ。土管群にぶち当たった衝撃で、カッコの頭部が吹っ飛んだ。カッコの首のない長身·スタイル抜群の、セーラー服姿の身体が転ぶ。

カッコの頭部は土管群の中から這い出て来た。可愛い顔のカッコの頭には、小さな身体が着いていた。カッコは2頭身半の体躯で、エラい丈の短い身体は男子の学生服を着ていた。ずんぐりむっくりでもない、大きな頭に丈のない小さな身体カッコの本体は、長身·スタイル抜群の身体の中に納められていたのだ。

1人だけ逃げなかった男子学生が見ていると、土管群の中から出て来たチビ男が、いとも簡単に巨漢番長をのしてしまった。チビ男こそカッコの本体だが、この時点ではまだバレていない。長くスマートなロボット足に入った小柄な老人が、カッコを抱えて連れ去る。

押し潰されたように扁平な森野研究所がカッコの自宅で、連れ帰ったチビな爺さんこそ父親の森野博士だった。

やがてカッコが入っていたセーラー服姿のノビールスーツが自動で帰って来る。ノビールスーツを追い掛けて来たスケベイな男子生徒二人は、森野研究所に入って押し潰されそうになる。森野博士の家の中は常に8Gの重力が掛かっていた。だから森野親子はずんぐりむっくりに近いようなチビになってるが、ひとたび家から外に出ればもの凄く力が強い。

乱暴者の女の子、カッコを女の子らしくするために、森野博士が開発したノビールスーツは、カッコを納めると、カッコの性格を優しく女らしい、しとやかな女の子に変えてしまう。

森野博士のライバル科学者がカッコを息子の嫁にとやって来た。科学者オジサンは脳移植のロボットになっていたので、超重力下でも平気。息子も科学力でバリヤーを張ってて平気。アンポンタンなブサメン息子を嫌うカッコ。ここに、8G重力に耐えるため、ブロックや鉄板で重装備したスケベイ·クラスメート二人がやって来る。

ライバル科学者の変態息子が我々は婚約してると迫って来て、拒むカッコとバトルになり、研究所の重力をどんどん上げる中で建物も中に居る人間も全部ペシャンコになり、研究所の建物は崩壊し変態息子はノビてしまう。二人の男子生徒は逃げて去る。

朝礼でナンパな学校内を硬派にシメようと先生たちを吹っ飛ばして壇上に立つカッコ。そこにタカラヅカ·ビューティーグループなる一団が現れてカッコを拉致連行する。これは宝塚歌劇団のパロディーですね。

みんな宝塚歌劇団のような格好をした、番長連合の変態版みたいな、このグループは学園内をシメる不良集団だった。不良グループの番長は変態スケ番で、ベッドにくくりつけたカッコを襲う。レズろうとする訳で、そもそもこの漫画はシモネタ全開のギャグ漫画ですからね。エッチな場面はいっぱい出て来る。みんなシモネタ·ギャグとして。

そしてカッコの宿敵としてノストラダムス撲滅会なる組織が現れる。ノストラダムス撲滅会は先ず、初弾攻撃でモスラの幼虫みたいな巨大な怪獣を出現させて暴れさせ、カッコは失神する。

学校の保健室で寝ているカッコの前に父親の森野博士が現れ、カッコの出生の秘密を語ろうとするが、苦悶の表情を浮かべてやはり喋れないと走り去る。

その頃、孤島に立つビルにノストラダムス撲滅会の本部があり、幹部老科学者たちが打倒カッコの策を練っていた。ノストラダムス撲滅会は死に掛けた超高齢の老科学者の集まりだった。

カッコ打倒の次なる手段として、十数匹の怪獣にいっぺんにカッコを攻撃させる。しかし怪獣たちはみんなチビたちで全部、子供等身大くらいの大きさ。

朝、登校したカッコが教室に入ると、教室の机に着いて並ぶのはガクラン着たミニ怪獣の数々。たちまちカッコを囲んで襲い、ミニ怪獣たちはカッコを制圧する。しかし、カッコの服を脱がせに掛かった怪獣たちは、カッコの尻のアザを目撃し、カッコの前にひれ伏す。

そこへ父親の森野博士が現れ、カッコの出生の秘密を語り出す。カッコのお尻のアザは、怪物ランドの女王さまの印しだった。

こうやってストーリーを語るのも馬鹿馬鹿しいギャグ漫画なんですが、ギャグ漫画とはいえムチャクチャなストーリー展開で、パロディー·ギャグとシモネタ·ギャグに溢れた馬鹿馬鹿しい漫画ですね。

カッコの父親が語るには、その昔、世界の優秀な科学者ばかりの調査隊が絶海の孤島に探検に行くと、そこは怪獣だらけの島で、そこに超美女な怪獣ランドのお姫さまがいたが、その美女はもの凄くデカかった。怪獣なみにデカい。

若き森野博士は巨大美女のアソコに飛び込み、やがてカッコが生まれたというムチャクチャな話。巨人美女は調査隊の科学者たちに機銃掃射で撃たれ殺される。科学者たちは女王の子供も始末しようとしたので、森野博士は赤ん坊を抱いて孤島を脱出し命からがら逃げ延びた。

というのが、実は怪物ランドの女王さま、森野カッコの出生の秘密だった。

ムチャクチャなお話の設定、ムチャクチャなストーリー展開の、エロエロ·シモネタ·ギャグ満載のパロディー味付けたっぷりギャグ漫画「カッコ2分ノ1」の、これが前半ストーリーのあらすじです。あらすじというか、けっこう詳しくお話内容を書き込みましたが。

新田たつお氏のギャグ漫画作品「カッコ2分の1」は、80年代前半時代の、双葉社発刊の青年コミック誌「月刊スーパーアクション」に連載されてました。「月刊スーパーアクション」は1983年6月に創刊され、多分「カッコ2分の1」は創刊号から連載されていたと思います。「月刊スーパーアクション」自体の休刊(事実上の廃刊)は1987年9月ですが、「カッコ2分の1」の連載は1984年中には終了してますね。

「月刊スーパーアクション」の編集方針はSF漫画主体の内容で、ギャグ漫画でさえSF趣向の漫画が多かったです。板橋しゅうほう氏の「アイシティ」や「Hey ギャモン」のような異世界や未来舞台のモロSFや、藤子F不二雄氏の「裏町裏通り映画館」のような不思議味付けのファンタジーぽい作品、諸星大二郎氏のダークファンタジーぎみな伝奇漫画「西遊妖猿伝」など、SFやファンタジー趣向の漫画作品で揃えてた。

「カッコ2分の1」もギャグ漫画ながらも、主人公の父親が科学者で、人為的に重力を発生させた家で暮らしていたり、ロボットが登場したりとSFアイテムで満ちている内容だった。それでも舞台は学校内で学園漫画の様相を帯びていたが、お話の随所にパロディ·ギャグがふんだんに使われ、学園ドラマのパロディになっていた。

「スーパーアクション」が青年漫画誌なだけに、「カッコ2分ノ1」はエロエロ·シモネタ·ギャグで溢れてましたね。エロエロったってエロはあんまり感じなくて、シモネタがただ馬鹿馬鹿しくて可笑しいだけですけど。

新田たつお先生のシモネタ·ギャグ漫画というと、何といっても「怪人アッカーマン」ですね。「怪人アッカーマン」は宇宙舞台でロケットや円盤が出て来て、宇宙人も怪獣も出て来るSF漫画ですが、シモネタ超満載のギャグ漫画です。宇宙舞台といっても、何処かの惑星や地球上や巨大宇宙船の中が舞台だったりしますけど、SF映画や特撮ドラマやSF漫画のオールスターがパロディーで登場します。

「怪人アッカーマン」は双葉社の別冊漫画アクションの1978~80年頃に連載されてたのかな?当時、双葉社アクションコミックスで全6巻で刊行されて、この漫画が大好きだった僕は勿論、全巻持ってました。SFマインドに溢れた、超お下劣·低俗·シモネタ·ギャグ漫画でした。

「怪人アッカーマン」の中のSFマインド溢れるパロディーは、ウルトラマン、ウルトラセブン、鉄人28号、鉄腕アトム、宇宙戦艦ヤマト、エイトマン、月光仮面、ジェーン·フォンダ主演のバーバレラなど50年代60年代のアメリカSF映画、ゴジラなどの日本の特撮映画などがギャグ要員として漫画にふんだんに登場します。

漫画家·新田たつお先生というと、何といっても代表作は「静かなるドン」ですよね。実にコミックス単行本で全108巻、青年雑誌というか成人雑誌というか大人の漫画週刊誌「週刊漫画サンデー」にて、1988年11月から2013年1月初頭まで24年間近くも連載されました。一応、ヤクザ社会舞台の、ギャグ調コメディ味のバイオレンス有りのストーリー漫画です。マンサン·コミックスで全108巻という大長編ボリュームはとにかく凄いですね。

「静かなるドン」は大人気コミックとして雑誌連載でもコミックス単行本でも愛読され、オリジナルアニメビデオ化もされたし、劇場版実写映画にもなったし、実写テレビドラマに複数回なってます。また販売用ビデオ実写ドラマ化もされてます。

昔、雑誌のインタビューや記事で読んだのですが、新田たつおさんというと、元は中学校の美術科の講師で、漫画を描いていることが学校にバレてクビになったというエピソードがありました。中学校で美術を教えているとき、既に漫画作品投稿で収入を得たんでしょうね。また、新田たつおさんが漫画家を目指した動機は、少女漫画家の女性と結婚したかったから、というエピソードもありました。実際に少女漫画を描いている女性と結婚して、目的を果たしたそうですが。

僕は10代末頃に新田たつおさんのプロ·デビュー作の「台所の鬼」を当時の月刊少年マガジン掲載リアルタイムで読んだのを覚えてます。その直ぐ後の週刊少年マガジン連載の「学園遊び人」も連載リアルタイムで読んでました。劇場版実写映画化もされた「ビッグマグナム黒岩先生」も、当時は毎号購読していた別冊漫画アクションで読んでて、後にコミックスでも再読してますね。別冊漫画アクションに連載された「怪人アッカーマン」は当時大好きな漫画でしたしね。

新田たつお先生は、デビューから先、大ヒット作というと「静かなるドン」くらいですが、とにかく雑誌掲載の作品の切れ目がなく、常に複数の雑誌に連載を抱える、やはり売れっ子漫画家ですよね。とにかくこれまでの作品数が多い。一応、ギャグ漫画やギャグ調のコメディ味ストーリー漫画が主体ですが、ギャグ味を抑えたストーリー漫画の作品もいっぱいあります。コテコテのギャグ漫画とリアル味のストーリー漫画を描き分けてますね。ストーリー漫画もハラハラ·ドキドキなシリアス調、アクション·バイオレンスものなど多いですね。シリアスなストーリー漫画だけど、随所にギャグを散りばめた作風が多いかな。

随分前に雑誌のインタビュー記事か何かで読んだのですが、漫画家·新田たつお先生をして業界や世間では「B級漫画の王様」と呼ばれているという話で、本人はこの称号を「“B級漫画の王様”なんて失礼ですよねえ」と嫌がってました。新田たつおさんの作品は、娯楽漫画として飽きずに読ませ続けさせる面白さを持ってますよね。僕もこれまでいっぱい新田たつお漫画を読んで来てますが、面白く読んだ作品はいっぱいありますねぇ。「サラ忍マン」とか好きだったなぁ。

◆カッコ1/2 Kindle版新田たつお (著) 形式: Kindle版

◆静かなるドン―Yakuza side story (第1巻) (マンサンコミックス) コミック – 新田 たつお (著)

◆静かなるドン(108)(完) (マンサンコミックス) コミック – 新田たつお (著)

◆怪人アッカーマン~新田たつお傑作選~ (マンサンQコミックス) コミック – 新田 たつお (著)

◆チェン爺(1) (ビッグコミックス) Kindle版新田たつお (著) 形式: Kindle版

◆静かなるドン コミック 全108巻完結セット (マンサンコミックス) コミック – 新田たつお (著)

◆怪人アッカーマン 1―和製スペースオペラギャグ (マンサンコミックス) 単行本 – 新田 たつお (著)

◆サラ忍マン(1) (ビッグコミックス) Kindle版新田たつお (著) 形式: Kindle版

◆隊務スリップ(1) (ビッグコミックス) Kindle版新田たつお (著) 形式: Kindle版

◆静かなるドン 文庫版 コミック 1-54巻セット (小学館文庫) 文庫 – 新田 たつお (著)

◆サラ忍マン コミック 全4巻完結セット (ビッグコミックス) コミック – 新田 たつお (著)

◆ビッグ・マグナム 黒岩先生 : 1 (アクションコミックス) Kindle版新田たつお (著) 形式: Kindle版

新田たつおさんのSF調ギャグ漫画、「カッコ2分の1」が創刊号から連載された双葉社の青年コミック誌「月刊スーパーアクション」は、当時大好きな雑誌でした。当時僕は20代後半の年齢で月刊誌だったし、この雑誌を毎号購読してました。僕は20代10年間が人生で一番多く青年コミックを愛読した時代で、スーパーアクション以外にもたくさんの青年コミック雑誌を買って来て読んでた訳ですけど。中でも“SF”を基本的な編集方針とした青年コミック誌「月刊スーパーアクション」は、取り分けリスペクトぎみに貴重な漫画雑誌として読んでたと思います。

ネットで拾った数々の青年コミック雑誌の表紙を眺めてると、自分の青年時代、十代末頃から30歳までの10年間余りをイロイロ思い出して懐かしいです。とにかくいつもコミック雑誌を買っていて、会社帰りの電車の中、ほとんど外食だった昼飯や夕食のレストランや日本そば屋やとんかつ屋、ラーメン屋に軽食喫茶で読んでたコミック雑誌。若い頃は喫茶店が大好きで、いつもいつも喫茶店に入ってコーヒー啜りながらコミック雑誌を読んでた。

二十歳くらいから30代の僕は、一応SFフリークで、SFを大リスペクトしてたから、“SF”を基本的な編集方針とした「月刊スーパーアクション」は思い入れの深い雑誌だった。SFフリークといっても、勿論、当時はハヤカワや創元の翻訳SF小説も読んでますが、主体は日本のSF作家の小説でしかも短編集が多かったし、本当のこというとSF小説よりも、ミステリー·探偵小説の方が多く、ミステリ小説の方がSFよりも3倍くらい多く読んでる。しかし劇場版のSF洋画もよく映画館に見に行ったりしてましたね。だからスーパーアクションは漫画誌でも何かリスペクトぎみな雑誌だった。

ネットに誰かが上げてくれてる「月刊スーパーアクション全収録作品リスト」というサイトがありまして「カッコ2分ノ1」の連載期間は1983年6月創刊号から84年5月号までの調度1年間となってます。

ちなみに、新田たつお先生の代表作の「静かなるドン」ですが、僕は90年代にコミックスで15、6巻くらいまで読んでます。派生作品の映画やドラマやアニメなどは一度も見たことはありません。最近「静かなるドン」を電子書籍で8巻あたりまで読み返しましたが、面白いですね。続きが読みたくなるストーリー展開です。ギャグ風味の利いた娯楽ストーリー漫画です。さすがに25年ぶりくらいで読み返すと内容、ほとんど忘れてましたね。だから初めて読む感じで面白かったです。

「静かなるドン」はコミックス単行本が108巻も刊行された超大長編コミックですが、2021年10月時点で日本の漫画作品でコミックス単行本が100巻越えしてる作品は全部で18作品もあり、「静かなるドン」はこの時点で「釣りバカ日誌」と共に12位タイですね。「釣りバカ」は連載が続いてるからまだ巻数は増えそうですが。第1位は「ゴルゴ13」の202巻で、第2位が「こちら葛飾区亀有公園前派出所」のコミックス全201巻ですね。他に続編とか外伝とかシリーズもので全部合わせて100巻越えしてる漫画は12作品くらいあるようです。