60~90年代名作漫画(昭和漫画主体・ごくタマに新しい漫画)の紹介と感想。懐古・郷愁。自史。映画・小説・ポピュラー音楽。

Kenの漫画読み日記。

●小説・・ 「じじごろう伝Ⅰ」 狼病編 ..(8)

8.

駅のロータリー周りの歩道を、駐輪場の脇を抜けて大通りの方へ、緩やかな坂道を下ると、真向かいに多数のテナントの入る商業施設ビルが立つ、昔からのアーケード商店街の入り口にぶつかる。この、アーケード屋根が長々と覆う商店街は、先でT字型に別れるが、全長で7、80メートルくらいの距離はある。古い昔からの商店街通りで、アーケードで屋根を覆ってからも、もう50年近くまで経とうとしている。昔は賑わった商店街だったが、今は日中でも客通りは閑散としていて、シャッター通り商店街化してしまっている。

T字角に当たるまで一本道のアーケード通りも、途中には左右に何本も脇道や、狭い路地が出ている。その内の、路地としては割合い、道幅のある通りに面して、居酒屋などの飲み屋や喫茶店らしき店舗が並んでいた。勿論、この通りにはアーケード屋根はなく、露天の普通の通りである。アーケード商店街通りの裏通りは、こちらは昔からの飲み屋街だが、最近はこちらの通りも閑古鳥が泣きっぱなしで、閉店したままの居酒屋や、スナック跡の空店舗が多く見られる。

先程の脇道は、商店街表通りと飲み屋街裏通りを繋ぐ、抜け道的な短い路地だ。表通りも裏通りも、めっきり寂れた感は否めないが。陽の長い夏場でもやがて夜の帳が降りて、シャッター商店街の中の営業している店々も早々と閉めて、通りの明かりはアーケード天上照明の中、ぽつんぽつんと見える、水商売系の店舗から漏れる明かりと看板だけだ。

裏通り、かつて賑わった飲み屋街も、今では、夜の街のネオンも櫛の歯が抜けた状態で、ぽつぽつ灯るのがひときわ寂しさを感じさせる。アーケード街通りと裏通りの間の、橋渡し通りも短い路間に、何軒かの水商売店舗があり、深夜遅くまで営業している。客の賑わいはないが、少ない酔客の奪い合いのような状況で、午前一時二時までも店を開けているようだ。

短い通りの調度真ん中辺りに、一軒の喫茶店が遅い時間まで営業していて、その店の表面の、真っ黒くコーティングされた全面ガラス張りの、広い窓面の直ぐ横に、二階の奥へと上がって行く小さな階段が付いていた。外面の壁だけをビル仕立てに見せた、二階家の民家造りで、外壁の端のネオン看板に、『スナック・亜莉紗』と掲げていた。

二階のスナックの木製の扉が、カランカランと鈴鐘の音と共に開かれ、二人の男が出て来た。扉の内側から、カラオケの音楽と共に音程の狂った男の歌声が、騒音として流れ出る。その騒音に混ざって、ハスキーな女性の声で 「ありがとうねー」 という一言と、別の、同じく女性の可愛らしい声で 「また来てねー」 という一言が、続けて洩れて来た。二人の背中越しの飲み屋サイドの見送り言葉が終わると、直ぐに、スナックの扉が自動ドアのようにバタンと閉じて、カラオケ音楽や店内の喧騒は遮断され、僅かにリズムやメロディーが扉越しに、くぐもって聞こえる程度になった。スナック店内は、防音設備がきちんと施されているのであろう。商店街の店舗の奥や傍は、民家になっている建物ばかりだ。飲み屋の防音設備もちゃんとしていないと、隣近所の住民がうるさいのだろう。実際、飲み屋街の通りも、水商売店舗の建物に混ざって、居酒屋やスナックの裏側など、民家があちこちに点在している。

男二人は、ぶつぶつ文句を言いながら、階段を降りて来た。

「まったく、あのオヤジがヘタっくそな歌で、ビーズなんて歌うから、たまんねーな」

先に階段を降り、路地に立った方が言った。

「はは‥。あのオヤジ、良い気持ちで歌ってっけど、周りで聞かされる方は、気が狂いそうになんのにな」

後から路地に降り立った方が、笑いながら応える。二人とも、Tシャツにブルージーンという軽装で、片や長髪にサンダル履き、もう一方は、短く刈り込んだ頭髪にスニーカーを履いている。両方とも、まだ幼さの残る顔立ちだが、酒が入っているのか、特に頬のあたりが赤く火照っていた。

「まったく、あんな爺ィに歌わせたら、店の営業妨害だろうにさ。他の客が、誰も来ねえよ。ビーズの前に歌ったビートルズなんて、吐きそうになったぜ」

長髪の方が、顰めた顔で、まだ文句を言う。

「はは‥。まァ、いいさ。店を変えようぜ」

スポーツ刈りのような短髪の方が、笑って応え、何歩か、飲み屋街通りの方へ歩き出した。

「おい哲夫。店変えるって、まだ金あんのか?」

長髪の少年が、追って歩く格好になり、訊ねた。

「ちょっと寂しいかな‥」

哲夫と呼ばれた短髪が、応える。

「俺も、そんなに持ってねえ‥。お坊っちゃまに都合して貰おうか?」

「慎吾坊ちゃまか。しかし、もうこんな時間だしな」

「大丈夫じゃねーか。慎吾のことだから、どーせまた、夜遊びの最中だろう」

「最近あいつ、バイクに凝ってるから、バイク乗り回してるかもな」

「中学生のくせに、よく捕まんねえな」

二人の少年は会話しながら、ぶらぶらと、ゆっくり歩いていた。

「そこはそれ、慎吾坊ちゃまの、坊ちゃまたる所以さ。親父の力が、ハンパ無えからな」

「そうだな。慎吾の調達した自動車、俺たちが無免許で乗ってて捕まったとき、あれが結局、ウヤムヤになっちまったからな。慎吾の親父の力だろ。凄エよな」

「ああ。この辺りの警察も役所も、教育委員会も何処も、西崎グループの総帥には、何も言えねえさ」

「ホント、凄エな。慎吾の親父って。俺たちの遊ぶ金も回して貰えるし、慎吾坊ちゃんサマサマだな。まァ、ときどき 『中二のガキが!』 って生意気に思うことあるけど、少しくらいは我慢しねえとな」

「ああ。遊ぶ金だけでも、大きいぜ。お坊ちゃまに、ちょっと電話して見るよ‥」

哲夫が立ち止まり、ジーパンのポケットから、スマートフォンを取り出した。髪の長い方が、哲夫を追い越す形になった。

「そんなの後でいいよ。ゲーセン行ってみようぜ」

長髪の少年は、サンダル履きでペタペタ足音を立てながら、立ち止まったまま電話を掛けようとしている、哲夫をやり過ごして、振り返りながら話して掛けていたが、前方を向いてそのまま、ゆっくり数歩、前に進んだ。

「煙草、無えんだよな。どっかで仕入れねえとなー。ゲーセン行くか、カラオケ行くか。別の店で、また飲むか‥」

長髪の少年はぷらぷらしながら、後ろを振り返らず、前を向いたまま、大きな声で後方へ話し掛ける。

「おい、哲夫。慎吾への電話なんて、後でイイって。俺がまだ、幾らかなら持ってっから‥」

後ろで、立ち止まったまま電話をしているだろう、哲夫に対して呼び掛けた。返事はなく、ピーッと、笛が鳴るような音がする。

怪訝に思った少年が 「何だろう?」 と、後ろを振り返ろうとした時、ドサリと、重い布袋でも落ちた時のような音がした。

振り返り終え、四、五メートル後方に人が倒れている。哲夫だ。重たい布袋が落ちたようなドサリとした音は、哲夫が前のめりに、路面に倒れ込んだ音だった。では、ピーッと鳴った笛の音は?

倒れた哲夫の首のあたりが、パックリと割れて、血が吹き出している。ピーッという笛の音は、哲夫が声を上げようとして、割れた喉から空気が漏れ、声にならなかった音だった。頸動脈から吹き出した血の迸りは、路面に長く、筋を描きながら散っていた。尚も、割れた首からは、ドクドクと血が流れ出している。

茫然と突っ立った長髪の少年が、小声で 「哲夫‥」 と一言、呟き、その後、叫びを上げようと、口を大きく開いた時、その口を柔らかいものが塞いだ。

少年は、両方の目の瞳を思いきり下げて、自分の口を覆うものを見た。濃い、銀灰色の毛がふさふさと生えた、動物の足先? いや、指が長い。獣のように長い毛が密生した、人間の手? 指先には、尖った爪。少年は、何だろう? という疑問と、そして大きな恐怖心が、一斉に湧き起こった。

心臓が、ドキンと一度、大きく脈打ち、「ヒッ!」 っと、くぐもりながらも叫び声を上げた。いつの間にか、肩から首に、もう一方の手が添えられて、頭部が固定されたようで、次の瞬間、口を塞いだ手に力が入り、グッと一捻りされた。ボキンと嫌な音がして、長髪の少年の身体はズルズルとくずおれた。

通りには他に人影はなく、一本の街灯と、何軒かの水商売系の店舗の、電飾ネオンや看板の明かりだけで、夜の薄暗い通りに、ただ、二人の男性の身体がうつ伏せで横たわっていた。

片方の短髪の方は、首のあたりから流れ出た、大量の血が黒く、水溜まりのように、大きな血だまりを作り、そこから少し離れて倒れている、長髪の方は、首が不自然に曲がって横を向いている。倒れている男性は両方とも、両目をカッと大きく見開いていて、ほとんど即死だったことを表していた。

アーケード商店街の方から、一人の男性が歩いて来た。Tシャツ短パンの軽装だが、頭髪の薄くなり掛けた中年男性だ。この辺りの住人か。手に、買い物袋を二つほど提げている。夜の通りの薄闇の中、男性は、倒れている人の姿を見付けて傍に行き、横を向いて明らかに死亡している様子の顔と、その首のあたりから流れ出て、顔や肩の周りに出来ている、血だまりを見て、「ヒイッ」 と短く悲鳴を上げ、腰を抜かしたように尻餅を着いた。

首を回すと、少し離れた位置に、もう一人倒れている。中年男性は勇気を振り絞って、四つん這いで、もう一人の方の、長髪ジーパン姿の傍まで行き、顔を覗き込んだ。一目見て、こっちも死体だと解った。大慌てで起き上がった男性は、転びそうになりながら絶叫し、駆け足で商店街の方へと戻った。アーケードの下まで入っても、駅方向へ尚も走り続け、またつんのめって転びそうになりながら、大声で叫んだ。

「おまわりさん、人殺しーっ!」

表の通りの騒々しさに、通りに面した喫茶店から、中年男性と若い女性が出て来た。マスターとウェイトレスらしい。二人は、目の前にうつ伏せ状に倒れている、二つの動かない男性の姿を見て、直感で “死体” だ、と認めた。女は、両手で口を覆って、無意識に出る自分の悲鳴を抑え、男は慌てて、警察か救急車を呼ぶ電話をするためか、直ぐに喫茶店の中に戻って行った。

* *

外郭が山々で囲む盆地地形の、地方の小さな市の郊外。田畑が広がり、民家がぽつぽつと散在し、遠くに工場や病院の建物らしき影しか見えない、何もない平野に一本走る、幅広の大きな道路。昼間はひっきりなしに車輌が飛ばして走っているが、夜遅くともなると交通量は激減し、たまに大型の貨物車輌が、やはり飛ばして走り去って行く。

ここは、市郊外を抜ける、都市部と地方の各工業団地を結ぶ、産業用重点道路だ。深夜近くともなると、道路の照明も知れているし、散在した民家の明かりも、小さく点在する。片道二車線ある、大きな道路だが、何しろここは田舎の郊外で、ドライブイン的な食堂・レストランやコンビニも、かなりな間隔を開けて点在し、その放つ明かりも小さな点ばかりに過ぎない。月は満月に近い大きさに成長していたが、あいにく雲間に見え隠れしている。全体的に、あたり一面が闇だ。その幅広の道路の両端、直ぐ下は広がる田畑ばかりだ。日中でもほとんど歩行者など居ないであろうと思える、田舎の郊外だが、この産業道路には、何処までも両サイドにちゃんと歩道が設備されている。道路端の寂しい一ヶ所に、電柱と共に街頭が一本立ち、その薄明かりの下、光輪の届くか届かぬかのところ、歩道上に二つ人影があった。

道路端歩道際にバイクを停め、二人の男性が立って話している。二人ともまだ子供の顔で、背格好から中学生くらいの年齢か。バイクの荷台にはヘルメットと上着を置き、二人の少年はどちらもTシャツにジーパン姿だった。

「慎吾、遅せえな」

「ああ。もうちょっとしたら、電話してみるか。電話入れると、怒るかな。メールにしとくか‥」

「メール入れてたろ、さっき。今着いたから、待ってるって‥、さ」

「あいつ、機嫌良くないと、ウルセエとか、怒るからな」

「もうちょっと待ってから、メール入れるか」

「おい、それよかアレ、大丈夫だったんだナ‥」

「何だよ、アレって?」

「だからさ。この前の、市民公園の森の中だよ。サエないオヤジを、ギッタギタにノしちゃったじゃねーか。アレ、事件になってねーよ。新聞にも、何にも載ってねえ。勿論テレビも‥」

「あれから誰か、あそこ行ってみたのかな? 四組の吉川って女子、あいつも、先公とか親にチクらなかったんだろーな。勿論、後能のヤツも。周りの大人も、何にも言わねえし‥」

「あのオヤジも、大丈夫だったんだろ。警察に通報もして無えんだろ。あのオヤジ、態度の割りにゃ、弱かったし。俺たちが、怖かったんじゃねーの。犬に話し掛けたりして、ちょっとアタマおかしかったしナ」

二人の少年は、暗闇の歩道で立ち話のまま、しばらく待っていた。

「慎吾のヤツ、遅せえな。何やってんだろーな? 慎吾が、誘って来たのに‥。慎吾が居ねえと、もしもの時、困るからな。何しろ、みんな無免許だし」

「二輪の免許は、高校生にならないと取れねえからな。高校生って、16歳以上だけど。無免許で乗ってる内は、慎吾と一緒に行動しなきゃ。もしもってコトが、あるからな‥」

「ああ、そうだな。哲夫さんて言ったっけ。時々、慎吾と一緒に居る人」

「ああ。あの、高校中退して遊んでる二人組、な。よく、慎吾んトコの乗用車、乗り回してるよな。まあ、見方に寄っちゃあ、慎吾のお抱え運転手みたいだけどな‥」

「あの人たち、一度、無免許で警察に捕まって、何でもなくて済んだんだってよ。勿論、慎吾も同乗してたらしいけど」

「そりゃあ、慎吾の親父の、西崎グループ総帥の力だったら容易いもんだよ。この地域で、西崎グループの総帥に逆らえるヤツなんざ、市長だってヤクザだってよ居ねえよ」

一人が顔を上げ、道路をこちら側に寄って来る、ヘッドライトの一つの光を、顎をしゃくって指し示しながら言った。

「あれ、慎吾なんじゃねーか?」

「あ、そうだな。慎吾だよ!」

一台のバイクが道路端に寄って来て、電柱と共に立つ、一本の外灯の明かりの輪の端、歩道際で、立ち話を続けていた二人の近くで停まった。

「遅かったね、慎吾君」

待っていた少年の一人が言った。声の掛け方が、上下関係が歴然とした言い方だった。少年は、西崎慎吾に対しては、本人が目の前に居るときと居ないときで、態度が違うようだ。

「ああ。ちょっとナ‥」

西崎慎吾はぶっきらぼうに応え、バイクから歩道へ降り立ち、ヘルメットを脱ぎ、長髪を掻き揚げた。そして、おもむろに上着のブルゾンのポケットから、スマートフォンを取り出した。発信者の名前を見る。

「哲夫だ‥」

慎吾はスマホで、発信者へ返信で電話を掛け、耳に当てた。二人の少年は傍らに立ったまま、黙って慎吾の仕種を見ていた。耳に当てたスマホから、呼び出し音が漏れて来る。何度か鳴って、相手が電話に出ないので、慎吾はスマホを切ってポケットに戻した。

「ちっ。哲夫のヤツ‥。電話掛けて来たくせに、電話に出やしねえ」

慎吾が憤慨して言った。

「慎吾君、あのニートの哲夫?」

イライラした様子の慎吾に、少年の一人が尋いた。

「ああ。あいつらだよ。どーせまた、遊ぶ金が無くなったから、幾らか恵んでくれって、言うんだろう。しょーがねえ奴らだ」

慎吾は吐き棄てるように言った。年上の相手を、自分より格下に見て、馬鹿にしている態度だ。

「じゃあ、県道、ぶっ飛ばして、隣町まで行ってみるか!」

慎吾が威勢良く言うと、二人の少年は、従順なくらい素直に返事して、自分たちが乗って来た、ホンダエイプ100CCの方へと向いた。慎吾も、自分が乗って来た、スズキGSR250CCの方へ戻り、シート後部に載せた、フルフェイスのヘルメットを持ち上げた。慎吾が、三、四メートル離れたところに停まってある、ホンダエイプ100のバイクの元まで行ったであろう、二人に、自分のバイクの傍らから背中越しに、少し大きな声を出して話し掛けた。

「おい。腹減ってねーか? この近くのコンビニ寄って、何か買ってくかあ?」

慎吾は自分の後ろに向かって、フルフェイスのヘルメットを被りながら言ったのだが、返事が無い。慎吾は、同級生ながら、明らかに立場が上の自分の提案の問い掛けに、返事を寄越して来ない、子分扱いのクラスメート二人に対して、怒りを感じながら、振り返った。停車してある、ホンダエイプ100の方を見た。慎吾の視界に居ない。一瞬、そう思った後、視点を下げて、歩道上に一人が倒れているのを見た。

驚いた慎吾は、慌ててヘルメットを脱いで、また、バイクのシートの上に戻し、愛車のスズキGSR250を離れて、うつ伏せに倒れている、子分の方へと歩み寄って行く。怪訝に思い、倒れた身体に、声を掛ける。

「おい、どうした?」

慎吾が、倒れている一人の傍まで行き、見下ろした。うつ伏せの身体の頭部が、不自然に斜め上方を向いている。頭から首を経て、肩から上腕の部分の下に、黒い水溜まりがある。何せ、暗闇の中に、明かりは外灯一本しかなく、しかも、光の真下でもない。慎吾が、自分の身体を幾分屈めて、覗き込むと、首の部分がパックリ割れて、今も、黒い水が吹き出ている。血だ。

「ヒッ‥!」 慎吾が、小さく叫んで、仰け反った。

慎吾は、倒れている子分の少年が、既に死んでいると認めた。歩道上を5、6歩退がると、キョロキョロと辺りを見回した。もう一人は、何処へ行った?

突然、強い力で、両足を後ろに引っ張られた。慎吾は前のめりに、歩道のアスファルトに胸から叩き付けられて、うつ伏せに倒れた。慎吾の両足は、大きな手で強く握られているようだ。後ろへ身体ごと、引き摺り倒されたのだ。そのまま、両足を上方へ持ち上げられ、うつ伏せの慎吾の身体は、海老反り状態だ。かなりの強力な握力で握られ、かなり強い力で、一息で身体ごと逆さに持ち上げられた。慎吾は、逆さ吊り状態になりながら、自分の背後に居る者を、白人プロレスラーのような巨漢を想像した。

だが、背後の者の力は、そんなものではなかった。慎吾は無意識の内に、叫び声を上げていたが、こんな田舎の、深夜に近い時間帯の、産業用道路には、時折ぶっ飛ばして走り抜ける貨物車両があるくらいで、道路端歩道の片隅で起きている、異変に気付く人間なぞ皆無だった。

自分の身体がフワリと浮いて、慎吾がさらに驚嘆した。慎吾の両足首を掴んでいた、何者かの手が離された。ぶん!と、ひと振りで、慎吾の身体は飛んで行き、直ぐ近くの電柱に頭から激突した。歩道端の電柱までは、四メートルもない。慎吾は、ヘルメットを脱がなければ良かった、という後悔をする暇もなく、おそらく、即死だったろう。電柱に頭から当たった、慎吾の身体は反動で、電柱の斜め前方に飛んで、落ちた。

暗闇に落ちたが、そこは、道路端歩道と下の田畑との間の、土手の斜面だ。道路下の田圃は、二メートルくらい下になり、その間の土手は急斜面で、一度そこに落下した慎吾の身体は、雑草で覆われた土手を転がって、田圃端の小さな溝に嵌まった。真夏の水田の稲穂は、もうかなり成長していて、昼間なら一面、緑一色が拡がっているところだが、真っ暗い夜中では、ただの黒い平野だ。

溝の先の田圃の中には、もう一体、人間の身体が倒れていた。稲穂に埋もれて、仰向けに倒れた身体は、微動だにしない。慎吾の子分らしい同級生の、片方だった。やはり首筋が、パックリと割れている。多量の出血があったのだろうが、水田の中では確認できない。上の歩道で首を切られた直後に、田圃に投げ込まれたのだろう。昼間なら、首筋から吹き出した血しぶきが、歩道上に蹟を残しているのが確認できたかも知れない。

爪の伸びた毛むくじゃらの大きな手が、溝に浸かった西崎慎吾の肩を、鷲掴みして、身体ごとヒョイと持ち上げられ、田圃の中に投げ込まれた。慎吾の死体は、同級生の死体の近くに落ちた。稲穂を薙ぎ倒して、猫背の大きな身体が、稲穂に埋もれた、慎吾の死体の傍まで行った。猫背の大きな姿は、雲間に見え隠れする、ほぼ満月に近い薄明かりに、全身に生える体毛が、部分的に反射していた。

反射する体毛の色は、闇の中、銀灰色に見える。顔の部分は異様だった。両耳が尖り、口先が鼻とともに突き出ている。犬か熊のような顔だ。猫背の身体は、まるで四足動物が立ったように見える。全身を、体毛が覆った怪物だった。獣人‥。

闇に、らんらんと光る目。だが、獣の目というより、人間のような目だ。怪物は前屈みに、稲穂の中へ頭を突っ込むと、両の手で、慎吾の遺体の上着を引き裂いた。大きな手は、腕から手の甲へと獣のように毛むくじゃらだが、五本の指は人間のように長い。上半身の胸から腹の肌が露になった、慎吾の死体は、獣の両の手でズボンも引き裂かれ、下腹から大腿までも露になった。獣の手の長い爪が、腹部を裂き、はらわたを引き摺り出した。血しぶきと一緒に、臓物が飛ぶ。怪物の手は、空になった腹部から肋骨の下を探り、心臓を掴み出した。握られた臓器は、大量の血を滴らせながら持ち上げられ、真夏とはいえ、深夜の空気の中では湯気を立てている。

怪物は、犬のような口を開くと、並んだ牙を見せ、そこに握った心臓を放り込み、半分を咬み切った。ジューシーな臓器から、血しぶきが四方に飛ぶ。怪物は、うまそうに咀嚼する。あっという間に、残り半分も食べ終え、今度は、また、肋骨の下から肝臓を掴み出し、同じように食する。引き裂かれた慎吾の上着の端から、電話の呼び出し音が鳴る。誰かが慎吾のスマホに、電話を掛けて来ているのだろう。肝臓を咀嚼する、獣の化け物は、片足で無造作に、ブルゾンの端を踏みにじった。やはり足の甲まで毛が密生し、固そうな爪の尖った、大きな足だった。水田の水で、びちゃびちゃと音がした。スマホは、音を発しなくなった。

怪物は、慎吾の死体の片足を持って、再び、ポイとぶん投げた。水田の水が飛ぶ。多分、内蔵の破片や、体内に残った血液なども一緒に飛んだろう。慎吾の身体は、畦道に落ちて軽く跳ねた。首や手足が不自然に曲がり、まるで布製の大きな、でく人形みたいだ。怪物は、ゆっくりと、稲穂を踏み着けながら水田を歩き、畦道に上がると、妙な形に折れ曲がって表を向いた、慎吾の死体の、剥き出しの片足の太股にかぶり着いた。

* *

ヤマト健康機器産業の本部支店内、営業課に所属する営業係社員、藤村敏数が住んでいるアパートは、都市部中央駅から電車で六つ目になる、私鉄沿線の郊外駅にあった。駅に降り立った城山まるみは、改札を抜けて駅舎を出て、鉄道線路と平行して走る、駅前の通りを歩いた。駅前通りはちょっとした商店街になっていて、そんなに道幅の広い通りではない。一見、大型バス二台が擦れ違うのは先ず、無理なくらいに思える。だが、バス路線が通っているところを見ると、見た目よりは道幅はあるのだろう。だが、大型どおしが擦れ違うのは、運転者のかなりのテクニックが要りそうに思える。

城山まるみは商店街通りを、各商店のウインドーを見向きもせずに、ひたすら歩いていた。夕方の時刻の商店街の人通りは多く、特に夕飯の材料用の買い物なのか、主婦らしき女性が目立つ。目指すは藤村敏数の住む、アパートの部屋。かつて何度も何度も通った部屋。時には一晩泊まって、翌朝には敏数と一緒に家を出た部屋。敏数のために料理を作り、狭いシングルベッドで一緒に寝た部屋。狭い浴室では一緒に入浴は出来なかったが、背中を流しにだけワザワザ半裸姿で、敏数の入浴する浴室に入ったこともある。夜、まるみの作ったおつまみで二人、ビールを飲みながら、テレビのお笑い番組を見て、一緒に笑い転げた部屋。そんなこんなの、敏数との日々の、思い出の詰まった部屋だ。

やがて商店街が途切れたあたりで道路を曲がり、住宅地へと入って行った。夕方の時刻でも、まだまだ当分陽が落ちそうになく思えるくらい、真夏の夕刻は長い。まるみはただひたすら歩いていた。目指す敏数のアパートの部屋には、いろいろな思い出がいっぱいあり、確かにそれらは頭の中にめまぐるしく思い出されているのだが、どうしてか妙に感傷的ではない。本来なら、敏数の方から一方的に、恋人関係を解消されたのだ。今のまるみの心には、悲しみや怒りの感情が渦巻いていて、当然の筈だ。それが、だんだんと距離を縮めて、敏数の居るアパートに近付いて来ているのに、過去の悲しい思い出に対して、そういった人間らしい感情を伴なわない。まるみは冷静であり、妙に感情の動きがなかった。ただ黙々と、目的である、敏数のもとへ行くこと、を淡々と遂行しているのだ。

まるみの頭の中には、敏数のところへ行く、ということしかなく、他は何かボーッとしていて、まるで脳味噌の思考野そのものに、濃い霞でも掛かってしまっているようだった。敏数との数々の思い出も、言ってみれば、まるで、藤村敏数に関する単なる情報の抽出でしかないような感じだった。

今、城山まるみの視界に、住宅地の中に、見覚えのある、藤村敏数の住む、二階建てのアパートが目に入って来た。両目を充血させ、無表情な城山まるみは、まるで、目的遂行だけをプログラムされたロボットのように、機械的に見えた。

※ 「じじごろう伝Ⅰ」 狼病編..(9)へと続く。

●漫画・・ 「スパーク1-ワン-」中沢啓治

反核兵器コミックとして、あまりにも有名な作品、「はだしのゲン」。その大作「はだしのゲン」を人生掛けて渾身の力で描ききった漫画作家、中沢啓治氏。「はだしのゲン」は中沢先生が33歳の時から描き始めた、反戦と平和希求を篭めて描ききった大長編漫画で、中沢啓治氏の自伝的作品とも言える代表作です。自らの被爆体験をベースに、核兵器の持つ、恐ろしさ、惨たらしさ、残酷さ、悲しさをこれでもかとペン先に篭めて描き込み、また、戦後の焼け跡の貧しさと悲しさと、またそれらの苦難と闘う、人々の人情や生命力、戦後国内社会の、(悲しみ面の大きい)悲喜こもごもの一面を描ききった、戦後グラフィティー漫画の秀作でもあります。ある種、ビルドウングスロマン作品でもある大作です。まさかの、トップ大人気商業児童漫画雑誌、週間(週刊)少年ジャンプに長年に渡って連載された作品で、コミックは世界各国に翻訳紹介されている、世界的とも言える、有名な反戦・平和希求漫画です。

で、ここに挙げる、タイトルの作品、「スパーク1-ワン-」は、その中沢啓治先生のデビュー作に当たる作品です。中沢啓治さんはその修行時代、当時の大人気漫画家、一峰大二氏のアシスタントをされていたということですが、デビューは貸本などではなく、当時、子供雑誌としてトップを争う人気があった「月刊・少年画報」なんですね。

僕の六歳の頃、当時住んでいた家の、客間になるのかな、奥の六畳間の古タンスの上に、当時の大人気少年誌、「少年画報」が無造作に乗っかっているのを、僕は見つけて喜んでたが、見つけたのは七歳の時だったかも知れない。その「少年画報」は、後の、大人気放映の特撮TV映画「マグマ大使」で、主人公的なメイン子役を果たし、その後、元祖ジャニーズ系アイドルグループとなる、フォーリーブスでアイドルとして大ブレイクし活躍する、江木俊夫さんのまだ児童期、幼児に近いくらいの子供の頃の表紙モデルで、雑誌表紙で一面雪背景の中、SL型のそりに乗って大はしゃぎしている姿が、表紙一面写真で乗った、当時の児童誌の王様クラスの雑誌、少年画報社の月刊誌「少年画報」1963年2月号だった。東京オリンピックの前年の、お正月特大号ですね。

児童誌で、最初に王座を勝ち得たのは月間(月刊)漫画誌「少年画報」で、この王座は50年代末から60年代に入ってからくらいの頃に、光文社の月刊誌「少年」に奪取される。だから、子供たちの人気度では、この「少年画報」63年2月号当時は、「少年」の方に軍配がありましたね。第1位が「少年」で、次席を「少年画報」と「冒険王」が争っている、という感じかな。「少年画報」が王座に君臨していた50年代後半には、「まぼろし探偵」「赤胴鈴之助」「ビリーパック」「天馬天平」などといった、当時の子供たちを熱狂させた漫画陣のラインナップを誇っていましたが、60年頃には、「鉄人28号」と「鉄腕アトム」の超人気SFロボット漫画の二枚看板を配する、光文社の「少年」に王座を取って代わられました。もっとも、その「少年」もやがて直ぐに到来する、週刊漫画誌の時代に駆逐されるのですけど。講談社の「週刊少年マガジン」が児童誌王座に着くのは、65年か66年くらいかな。

僕は幼稚園や保育園といったものに行ってなくて、小学校一年時は登校拒否児童で、学校と勉強が大嫌いで、頭そのものの出来も悪く、両親も僕自身の名前の、ひらがなの書き方さえ教えてくれず、勿論、読み方も教えてくれず、どうにか小学校に一人で行くようになったのは一年生時の三学期か二年生の新学期からでしょう。多分、僕がひらがなが読めるようになったのは小一の三学期初めくらいではないか、ひょっとしたら小一・二学期末には何とか読めてたのか、というくらいだと思うのですが、この「少年画報」63年2月号を奥の間のタンスの上で見つけたときには、ひらがなは読めたんだと思います。で、この当時の僕は、前年から近所の貸本屋には日参していたけど、借りて来る本はほとんど絵を眺めてるだけで、漫画本の内容を読んではいなかった。僕が1962年の集英社の月刊誌「日の丸」の8月号か9月号を買って来たけど、中身の漫画は読めなかった、というのは幼児期の経験としてよく覚えています。僕が漫画誌を買って来て内容を読んだのは、1963年の講談社の「ぼくら」と光文社の「少年」の3月号からです。この63年3月号から僕は、漫画誌の購読を始めた。勿論、ちゃんと中身の内容を読んで。まあ、理解したかどうかは別ですけど、この時点ではひらがなは読めていた。この当時の児童漫画誌の活字は、漢字には全部かなルビがふってましたからね。

で、後から発見した「少年画報」63年2月号は多分、僕よりも七、八歳年上になる兄貴が、自分のお年玉で買って来てたんでしょう(と思う)。この「少年画報」に関しては、今となっては後から発見した、という記憶しかありません。で、この「少年画報」63年2月号の別冊ふろくに、中沢啓治さんのデビュー作だという、「スパーク1-ワン-」が収録されていた。無論、僕はまったく記憶にありません。ただ後々、僕が大人になってから、レトロ趣味などで“懐かしの漫画雑誌”の紹介特集や、そういった“懐漫”グラビア誌や書籍で知ったことです。調べると、「スパーク1」という漫画は、少年画報62年12月号から連載が始まり63年の8月号で連載終了しています。別冊ふろくになっているのは、2月号と6月号の二回で、あとは本誌掲載ですね。6歳7歳頃の僕が果たして読んでるかどうか、少なくとも目にはしてるでしょうが、物語の内容から多分、幼い僕は読まずに飛ばしてるでしょうね。後々、資料で読んで知った物語の内容では、自動車業界産業スパイ事件を絡めたカーレースもの、だったそうですから。まだ幼児期であり、決して賢くない子供である当時の僕には、お話が難し過ぎたのでしょう。この「スパーク1」は、一説には、漫画人気がなくて打ち切りになった、という話もあるけど。この当時の少年画報には、看板漫画として吉田竜夫の大人気レーサー漫画、「パイロットA-エース-」が好評連載されてましたねえ。ちなみに「パイロットA」は4年間も連載が続いている。考えてみれば、この当時の少年画報って、僕の好みの漫画があんまり載ってないですね。二大看板は「0-ゼロ-戦太郎」と「パイロットA」だし、既に「まぼろし探偵」や「Xマン」は終わってるし、「マグマ大使」や「怪物くん」はまだまだ先だし。小学校低中学年時代の僕は、漫画大好き児童でしたけど、戦記漫画や野球漫画、レース漫画などは興味がなくて、当時の雑誌をよく飛ばし読みしてた。

デビュー作「スパーク1」の後、中沢啓治氏は再び修行時代に入り、今度は辻なおき氏のアシスタントをやったそうです。辻なおき氏は当時の戦記漫画の第一人者的存在ですね。辻先生は後に、「タイガーマスク」で大ブレイクしますが。僕は、「スパーク1」も多分、雑誌掲載の絵は見て来ているし、その後に再び連載を持って、少年画報社の「週刊少年キング」1964年第21号から33号まで連載されたという、SF漫画「宇宙ジラフ」も内容を読んではなくとも絵は見ているでしょう。いや、ひょっとしてSF漫画だからちゃんと読んでるカモ。それ以降の少年誌掲載の短編作品なども読んだり見たりして来てるでしょう。多分。67年公開の大映の特撮実写映画「大怪獣空中戦-ガメラ対ギャオス」のコミカライズが、当時の光文社の「少年」67年4月号に大型別冊ふろくとして収録されていますが、この漫画が中沢啓治氏の作品で、多分、子供時分の僕は、これを読んでると思います。他にも多分、中沢啓治氏の被爆体験をベースとした短編作品を目にしてもいると思います。

僕は中学生時までは漫画浸けの毎日でしたが、15歳で家が破産して高校生になってからは家計がメチャメチャ貧乏になり、高校からはろくに漫画本が買えず、高校一年生時は漫画誌をあんまり読んでいません。高二の時は、一級友から読み終えた週刊少年マガジンと週刊少年サンデーを安価に譲って貰い読んでいたので、高二時はマガジン・サンデーは毎週読んでいた。高三時も漫画は読んでいない。だから、週刊少年ジャンプで72年から始まった「はだしのゲン」はリアルタイムでは読んでいない。ただ、後にコミックス版では読んでますけど、通して読破ではなく、何処かで何巻かを読んだ、という程度です。こういう言い方は大変失礼ですが、僕は漫画の絵柄に好悪感があり、ど~も、中沢啓治先生の絵柄は何か、受け付けない。「はだしのゲン」は素晴らしい名作と解っていますが、僕如き読み手が生意気にも大変申し訳ないんですが、絵柄が僕は好きでないんですね。師匠の一峰大二先生の絵柄は良いのですが、成る程、中沢啓治氏の描く絵も師匠の影響がありますが、ど~も、あの絵柄は苦手な方かな。無論、決して絵がヘタな訳ではなく、非常に絵はうまいんですよ。ただ、僕の好きな絵柄ではない。だから、情けなくも、名作「はだしのゲン」もろくに読んではいない。済みません。

戦争のこの上ない悲惨さと核兵器の想像以上の恐ろしさを、自らの実体験をベースに、漫画という、子供にも解りやすい形で後世に残した、という偉業を成した漫画家、中沢啓治先生は、自分の反戦・反核兵器・平和希求の思想を、漫画作品上で信念を持って主張され通した偉大な漫画家だと思います。反骨の漫画作家、中沢啓治先生は2012年12月、73歳の年齢で逝去されました。しかし、作品と氏の思想は残る。僕は、中沢啓治氏の人物に関しては、被爆体験を持つ漫画家で、「はだしのゲン」の作者、という以外はよくは知らなかったので、その思想などの情報は、この機に、ネットのいろいろな記事や書き込みを読んで知り、驚いたり尊敬の念を持ったり、ある種疑問を持って考えたりして、勉強になってます。

ネット掲示板関係の数多くの書き込みを読んでると、中学や高校では学校内図書館に「カムイ伝」と「はだしのゲン」は置いてあった、という情報が目立ちます。無論、僕の中高時代には時代的に、まだ作品が出来上がっていませんでした。「カムイ伝」もコミックス完結はしてなかったでしょう。コミックという読みやすく解りやすい形で、恐ろしい原爆体験や悲惨な戦争の爪痕が次世代、また次世代と、次々と若い世代に伝え続けて行かれる、というのは素晴らしいことだと思います。また、この大作漫画を描ききって残した、というのは本当に偉業ですね。2010年12月に英BBC放送が「世界一運が悪い男」として放送し後に謝罪した、件の二重被爆者の方は2010年93歳で亡くなられた、という話だったし、この、自らが被爆者の漫画作家の中沢啓治先生は73歳で亡くなられた。この逝去された年齢だけ見ると、我々、原爆体験の持たない者たちに取っては、思わず「被爆してても、その後のケアがされていれば、けっこう長生きが出来るんだ」と、短絡的に思ってしまうものです。無論、被爆されて後遺症で苦しまれた方たち、無念にも若くして亡くなられた方たち、後遺症に寄る持病と必死で戦われて、ある程度の高齢まで生きることが出来た人たち、いろいろな原爆渦の方たちが無数に存在して、苦しみながらも『原爆(核)』というものと、心身両面で必死に闘われて来られたのでしょう。僕ら原爆体験のない者たち、次世代、後世の者たちへと、もっともっとメディアは、詳しい情報を伝え続けなければいけないと思いますね。戦争も核兵器も、人間の一番の愚かしい所業ですから。

●漫画‥ 「快僧のざらし」

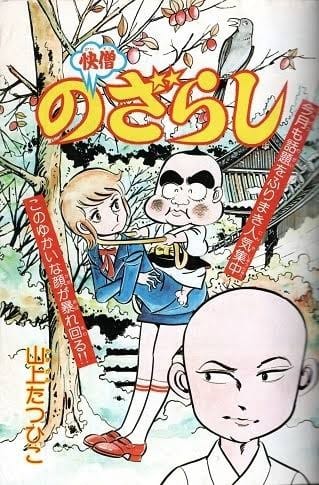

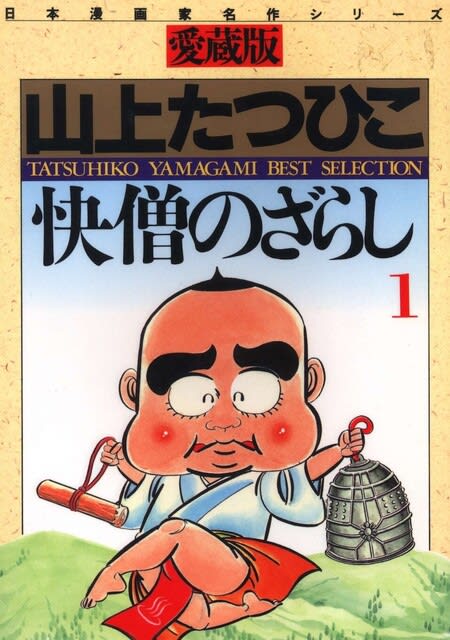

鬼才の漫画作家、山上たつひこ氏のギャグ漫画作品の代表作の一つ、「快僧のざらし」は1970年代の秋田書店の児童漫画誌、月刊少年チャンピオンに連載されて大人気を博していました。少年チャンピオンコミックスの第1巻の初版発行が1976年の5月、第2巻初版が77年7月、第3巻初版が78年8月発行となっています。勿論、僕自身が往時も現在でも、大好きなギャグ漫画のマイフェバリット作品です。「快僧のざらし」は月刊誌連載だったので、3年間続いた割には、コミックス3巻完結と、お話作品数は少ないです。

「快僧のざらし」は、秋田書店のメイン漫画雑誌、週刊少年チャンピオンで、1974年から81年まで、「死刑!」や「八丈島のキョン!」「アフリカ象が好き!」などなどの流行語を生み出し、子供たちに悪影響を与えると当時のPTA等に目を剥かれた程に、スクエアな常識的市民サイドに毛嫌いされ、児童害悪書扱いされ、社会現象と言ってもいいくらいの大人気を得た、あの時代の、革命的に新しい傑作ギャグ漫画だった、「がきデカ」の姉妹作品であり、舞台設定は「がきデカ」の、学校や家庭や町内という小学生の生活範囲に対して、「快僧のざらし」の方の舞台は、由緒ありそうな大きな古寺の小坊主の日常であり、設定は「がきデカ」とは違ってはいますが、ギャグ漫画自体のスタイルや趣向は全く同じです。「がきデカ」の “こまわり君” と「快僧のざらし」の主人公 “のざらし” は、全く同じタイプのメインキャラクターです。

そもそも漫画史に残るギャグ漫画の名作、「がきデカ」のお笑いのベースは、昭和の「吉本新喜劇」のボケとツッコミであり、物語のオリジナル登場人物は主人公らボケ側と、脇の真面目で常識人サイドのツッコミ側に分かれます。中には普段は常識人側に居て、時々ボケ側に回る役どころのキャラも居ます。山上たつひこ以前のギャグ漫画シーンでは、「おそ松くん」や「天才バカボン」でギャグ漫画に革命を起こした、天才・赤塚不二夫が存在しますが、「がきデカ」「快僧のざらし」の山上作品は、かつて、江口寿史が漫画家を目指すに当たって、「山上たつひこのギャグ漫画を見て、ストーリー漫画の絵でもギャグ漫画が描けるんだ!」ということを理解し、プロになろうと決意した、という逸話がありますが、江口寿史さんが言われるように山上たつひこの創り出した子供向けギャグ漫画は、革命的に、ストーリー漫画の絵柄で描かれているんですね。だから、女性の登場人物が妙にエロティックである、けっこうリアルにエロティックなんですね。だからこそ子供向け漫画の世界での「シモネタ・ギャグ」が実現できる。勿論、子供向けギャグ調漫画=コメディ、に「エロ」を持ち込んだのは山上たつひこ以前には、これも児童漫画に於ける革命的なワザですけど、御大・永井豪が存在します。だが、山上たつひこの「がきデカ」や「快僧のざらし」は紛うこと無き“ギャグ漫画”ですが、「ハレンチ学園」や「あばしり一家」「けっこう仮面」などの“エロ”を前面に出した、永井豪氏の作品群は、コメディーであり、どちらかというとまだ“ストーリー漫画”の範疇だと思える。だが、「がきデカ」などの山上作品は“ギャグ漫画”です。山上作品のシモネタ風“エロティック”味は、永井豪先生のストーリー漫画のコメディー的なエロとは少し違う、と僕には思えます。永井豪先生の作品は、ギャグ味ふんだんなストーリー漫画、という気がするなあ。

「がきデカ」の主要ボケ役が“こまわり君”一人なのに対し、「快僧のざらし」のボケ役は三人居ます。主要登場人物の小坊主に“優秀”派と“落ちこぼれ”派が居て、“優秀”小坊主が“秀念”と“愛念”の二人。ボケ側の落ちこぼれ小坊主が、主人公たる“のざらし”の他に“陽念”と“陰念”の三人。他に真面目・常識人サイドに、寺の主である老和尚さんとその娘。対比すると、「がきデカ」の西条君が“秀念”で、モモちゃんが寺のしっかり者の美少女である“娘”。え~と、寺のお嬢さんである娘の名前は、“さつき”ちゃんですね。「がきデカ」の“ジュンちゃん”の方がややボケ寄りが強いけど、ジュンちゃんの役どころと“愛念”は似てるかな。「快僧のざらし」の、寺の主である和尚さんの役どころは、「がきデカ」だとこまわり君のお父さんとか阿部先生だろうか。“こまわり君”との大きな違いは、ボケ役が三人居て、のざらし、陽念、陰念が三人ともボケたり、三人の内、誰かがボケると誰かがツッコミになる、というところや、あるいは複雑に、“ボケ”に対する“ツッコミ”がズレてたり、おかしく変だったりで、それがさらなる“ボケ”になるというところですね。ボケにボケが二重三重に重なって“ドタバタ”になる。そのメチャクチャな“ドタバタ”に、秀念やさつきちゃんが決定的“ツッコミ”を入れて、お話にオチを着けて物語を収拾する。というカタチかな。

あの高橋留美子さんも「色褪せない傑作! 今でも私の笑いのバイブルです」という賛辞を贈る、天才・赤塚不二夫の「おそ松くん」「天才バカボン」と並ぶ昭和ギャグ漫画の最高傑作、山上たつひこ先生の「がきデカ」「快僧のざらし」は、正にギャグ漫画の“神作品”ですね。復刻「快僧のざらし」は、小学館クリエイティブより豪華愛蔵版で、上巻が2009年12月、下巻が2010年2月発刊されました。

●小説・・ 「じじごろう伝Ⅰ」 狼病編 ..(7)

7.

高級車らしき黒塗りのセダンが、田舎道を登って来た。大型の国産乗用車だ。他にすれ違う車もほとんどない、寂しい道路の両側は田畑ばかりで、ぽつんぽつんと民家が見える。その間には、幾つかの小山や林。この、地方の小さな町は、駅前こそ幾つかビルが並び繁華街となっているが、中心を少し離れると周囲はもう、直ぐに田畑と小山と新興住宅地という、田舎そのものだ。その田舎道に似合わず、滑らかに走る高級車は、速度を落とし、探るように何もない一本道をゆっくりと進んだ。

車の左手に、小山が三つくらい重なって、それが、こんもりと盛り上がった森林が見えて来た。総合市民運動公園だ。車がそちらの方に近付いて行くと、子供たちの歓声が聞こえて来る。運動公園の中の、野球グランドとサッカーグランドで練習をする、大勢の子供たちが上げる声だ。それに交ざって、大人の男性の怒鳴り声も聞こえる。監督やコーチが、子供の選手たちに、叱咤の掛け声を懸けているのだろう。

黒塗りのセダンは、運動公園入り口の前で停まった。車のサイドウインドウが静かに開いた。後部座席の方の窓は、黒いフィルムが貼ってあり閉じたままだ。窓から覗いた顔は、濃い色のソフト帽に大きなサングラスを嵌め、顔半分には、これも大きなマスクをしていた。車の窓から覗かせた顔ながら、まるで銀行ギャングのような出で立ちだ。首から下の服装は、これも、濃いグリーンのワイシャツに黒っぽい色のネクタイらしい。まるで、覆面でも被って隠したような顔は、十数秒か公園の方を眺めていたが、後部座席から声が掛かり、サイドウインドウは上がって閉じられた。

サングラスにマスクという覆面顔の見ていた方向は、野球用グランドの奥の、森林の方のようだった。アイドリングした高級車の内部は、クーラーが効いており、ひんやりとしている。運転席の覆面顔の男が、後ろを振り返った。

「えっ!? もう帰るんですか、奥方様」

男は、ガラガラした、しゃがれ声を出して訊ねた。

「馬鹿者。おまえは、気付かぬか。直ぐに、ここから離れろ」

後部座席には、全身黒装束姿が鎮座していて、低い、女性の声で怒鳴った。頂の尖った黒い帽子に、顔は黒いベールで覆い、やはりサングラスを掛けている。首には黒いショールを巻き、一切の肌の露出が見えない。運転席の男は慌てて前を向き、自動車を動かしてハンドルを切り、車体を回して公園入り口を離れた。

「どうしたのです? 奥方様。奴は間違いなく、今の場所に居ますよ」

「おまえは気付かなかったらしいが、あそこに居るのは、奴だけではない。奴一匹などとは、比べものにならない力で、強力な結界が張られている。とても、あんな場所には飛び込んでいけない」

「え? すると奥方様。奴は独りでなく、仲間が居るというコトですか?」

前方の景色を見ながら滑らかに自動車を走らせて、後部に運転席の男が訊ねる。

「仲間かどうかは知らんし、何匹居るのかも解らん。どんな奴かもだ。しかし、相当強力な力を持っていることは間違いない。あそこに、不用意に入って行くのは危険だ」

後ろの女性の声は、苛立ったふうに喋る。女性の低い声は、声質からして中年女性か。風貌からは、運転席の男も後部座席のこの女性も、実際の顔立ちなどは想像も着かない。

「すると、あそこの中に入って行って、奴の息の根を止める戦法は、中止ですね。奴が、あの中に居ることは間違いないんですが‥」

「それは中止だ。奴が、あそこから出て来る時を待とう。しかし、奴は近くきっとまた、我が本拠地へノコノコとやって来る。その時、始末してしまえばいい」

運転手の主人らしき、後部座席の、中年女性の声の主が言下に言い放つ。

「では、そうしましょう。迎え撃つ準備をしておかねば。しかし、奥方様。先程の場所に何か、別の者らが居て、もし奴の仲間であれば、一緒に複数で攻撃を掛けて来るのでは?」

「それはない、と思うが。奴はこれまでの習性で、全て単独行動だ。戦闘に於いても、他に手助けを頼むことなどない。そういう奴だ。奴は正真正銘の “一匹狼” だからな」

「奥方様。あそこに、あの公園の森の中に居るのは、いったい何者なのでございましょう?」

「さあ。解らんが、向こうがこちらに対して何かして来ない限りは、こちらからはつつくのは止せ。相手にすれば、こちらもタダでは済まん相手だ」

「そういえば、私の子飼いのトカゲを、奴に貼り付けておりましたが、先程から信号が来ておりません。奴に見つかってしまったのか?」

「トカゲ男」

主人らしき、後部座席の中年女性の声の主、全身を黒ずくめで覆って隠す者が、厳かな雰囲気のまま、運転手に向かって呼んだ。

「はい」

運転席の男が前方を見たままで、まるで忠誠を誓う兵士の如く返事をした。

「おそらく、おまえのトカゲを見付けて始末したのは、奴ではなく、あそこの森の中に居る者だ。そやつはもう、私らがあの場所まで来たことまでも、察知しておるかも知れぬ‥」

「ええっ!? それ程に霊力を持っておると‥」

サングラスにマスクの運転手は、明らかに驚いたふうで聞き返した。

「霊力か魔力かは知れぬが、強大な力を持つことは間違いなかろう。奴が、あそこを根城にしておるのは、あの場所が、強力な結界で守られておるからだ。奴は、弱体の時はあそこに逃げ込み、攻撃体勢が整ってから、あの場所を出て攻めて来る作戦だ。とすると、自ずから、奴の攻撃して来る日時の見当が着く。こちらは、ただ待っていて、返り討ちにすれば良いだけだ」

「あそこの地の、森の中に棲む、その、強力な奴らとやらは、もう放って置いたままで、何もしなくても良いんですか?」

“トカゲ男” と呼ばれた運転手は、前を向いたままだが、幾分、不安そうな様子で後部座席の主人に問い返した。

「ああ‥。何もするな。様子を見るだけで良い。もし何か動きがあれば、それはその時で対応する。ヘタに攻撃すれば、多分、こちらもタダでは済まないだろうからな」

運転手の “トカゲ男” は、主人の話に黙ってしまった。不安や敵愾心や幾分の緊張感などが混ざった、複雑な気分で居るようだ。

後部座席の主人は黙ってしまった。しばらくして運転手が一言、ぽつりと言った。

「では当面は “ヒトオオカミ” の奴を抹殺対象にして、迎撃の態勢を構えておきましょう‥」

国産黒塗りの大型セダンは、田舎道を離れ、駅前を抜けて、整備された四車線の産業道路に出て、一路、都市部へと帰って行った。

* *

総合市民運動公園内の野球用グランドでは、地域の少年野球チームが、いつもの練習を行っていた。週三回の練習も、夏場は陽が長いせいで、秋冬に比べると長時間行う。まだまだ陽が高く、夕刻といっても、あと二時間近くは練習が続くかも知れない。だが、参加メンバーは全員小学生なので、親など保護者が迎えに来た子供から順次、練習を上がっていた。チーム管理の監督やコーチは、夏場で陽があろうと遅くとも、練習は午後七時には切り上げていた。ところどころ雲はあるが、晴れた夏空の下、グランドいっぱいに広がった子供たちは声を張り上げて、お互いに掛け声し合っていた。

その、グランドの野球少年たちが守備に散った、外野の後方を覆う森。公園の森の中を縦横に巡る遊歩道でも、滅多に人の入らぬ引き込み路の一箇所、大樹の下に置かれる平たい岩に、一人の老人が腰掛けていた。

大きな頭部は禿げ頭で、脇の両耳の回りや、後頭部に毛が生えているだけである。ただし、黒髪だ。面相は老人そのもので、顔や首にはシワも多い。だが、その下の肉体は、およそ老人のものではなく、筋肉隆々として、程よく脂肪分が着き、まるで、白人の巨漢レスラーを思わせた。しかも、全身裸だ。腰には、昔の日本人の男がしていた、“褌” を宛てている。胸の濃い胸毛は、身体の中央を下腹へ向かって這い、腕や脚にも濃い毛が生えている。褌はもともとは白い布だろうが、長い間洗ってないのか、煮しめたように黄色く、変色していた。右腕には、杖代わりなのか、六尺強の棒を握って立てている。

引き込み路の上空は、樹木の枝葉が覆っていたが、それでも陽が差し明るかった。ガサガサと音がして、向かいの茂みの中から、一匹の犬が出て来た。茶色の小ぶりな中型犬、『ハチ』 だ。

「やあ。じじごろうさん。出て来てたんだ」

ハチが、老人の頭の中へ直接、話し掛けた。

「ハチよ。ヒトオオカミは何処じゃ?」

老人は犬の方を見て、言葉を発した。

「ああ。あいつなら、この公園内の、何処かに居るよ。何処かの芝生で、寝てるんじゃないかな。何せ、今はあいつは普通の人間だからね。もっとも、もう十五夜が近いから、人間の姿でも、少しは毛深くなってるかもね。今夜あたりから、少しは “オオカミ化” して来るかな」

岩に腰掛けたじじごろうは、何処見るともなく、独り言のように喋る。

「あいつが、変なモノを連れて来てな‥」

「変なモノ?」

じじごろうの対面に腰を降ろしたハチが、訊き返す。

「ああ。異形じゃ」

「異形って怪物?」

ハチが犬ながら、訝しげな表情で、また問い返した。

「正体は解らんが、妖怪か魔物じゃな」

じじごろうは表情を変えずに、淡々と話す。

「へえ。知らなかったな‥。まだこの近くに居るの?」

ハチは驚いている様子で、じじごろうに続きを訊いた。

「いや。この地の、ワシらの結界に気付いて、公園の入り口で帰ったわい」

「あ、そうだったんだ。僕には気が付かなかったよ。あそこで結界に気付いて戻るとは、妖力が強そうだね。ヒトオオカミの宿敵か何か?」

「おそらくな」

「ヒトオオカミが呼び寄せたって、じじごろうさん、よく解ったね?」

「目印を付けられとった。発信器みたいなもんじゃろ。あっちの妖怪の、子飼いのトカゲじゃ。すぐ退治した」

「ヒトオオカミは、気付いてないんだ?」

「そうじゃな。ハチ。悪いが、ヒトオオカミを呼んで来てくれんか。ワシも明るい内は、この格好じゃしな」

「うん。解ったよ。ジャックが、この公園内に居るかも知れない。ジャックにテレパシーで聞いてみよう」

ハチは森の中の遊歩道路上で、凝っとしたまま公園広場の方を向いて、斜め上の虚空を見詰めていた。そのままの態勢で、二十数秒微動だにせずに居た。緊張が解けたようにハチが首を回し、大きな裸の老人の方を向いた。

「じじごろうさん。遅かったよ。ヒトオオカミは今さっき、公園から出て行ったらしい。ジャックが丘から見てた」

「そうか」

ハチの話を聞いたじじごろうの表情は、特に変わらない。落ち着き払ったままだ。

「まさか、その魔物を、追っ掛けて行ったのかな?」

「いや、そうではあるまい。人の姿のままの時の奴には、魔物の来訪は気付かんだったじゃろう。ハチ、おまえが気付かなかったくらいじゃからな。用心深い魔物の奴は、我らが結界の中には一歩も踏み込んでおらん」

「そうか。じゃあヒトオオカミは、宿敵の魔物の奴を追って出た訳じゃないんだな。何だろ? こんな夕方から。あいつは夜はもう、ボチボチ危ないんじゃないかな‥」

「それじゃよ。少し前に、奴がここに来たワルガキどもに殴る蹴るされた折り、『中の人がこれでは済まさん』 みたいなこと、口走っとったろう。“中の奴”に取って、時が熟したんじゃないか」

「ああ。お礼参りか。まあ、ヒトオオカミの習性だからね。あの連中もまだ若いのに、可哀想だけど。自業自得だね」

「ああ。ワシらの預かり知らぬこと。しかし、ヒトオオカミの宿敵の妖魔の方は、もし禍がワシらにまで及ぶようなら、こっちは放っては置けんがな‥」

岩に腰掛ける大きな裸の老人、じじごろうは片手に持つ、六尺余りの樫か何かの棒を立てたまま、表情を変えず落ち着き払った様子で、静かに言った。

「うん。もしそうなったら、久し振りの強敵だ」

じじごろうの頭の中に、ハチが応えた。犬の姿ながらハチの表情には幾分、緊張感が走っているようだ。犬の両目に強い意志の光がきらめいた。

* *

城山まるみが目を覚ますと、そこは、殺風景な小さな部屋だった。剥き出しのコンクリートの壁は、一応、クリーム色に全面塗られてある。首を横に倒すと、隣に、くっ付けたような間隔で、ベッドが二つ並んでいて、その先に小さな窓がある。隣の二つのベッドには、二人の女性が寝ていて、よく眠っているようで動かないが、低く呼吸音は聞こえて来る。まるみは、小さな部屋いっぱいに並べられた、三つのベッドの一番ドア側に居た。手を伸ばせば、ドアに手が届きそうに思えるくらい、狭い部屋に、三つのベッドを押し込んでいる。

まるみは、目覚めたての両目をパチパチやりながら、「今、何時なんだろう?」 と思った。首の付け根あたりに違和感を感じて、手を動かそうと思った。手が動かない。反対の方の手も、動かない。無理に両手を動かそうとすると、右肩に痛みが走った。両足を動かそうとすると、これも思うように動かせない。夏用の薄い掛け蒲団の下で、どうやら、ベッドに拘束されているようだ。上腕から胸のあたりも、ベルトのようなもので縛られ、固定されているらしい。

顎を動かし、視線を右下に向けると、首の付け根から右肩全体に、包帯が白く被っているのが見える。まるみは思った。「隣に寝ている二人の女性も、あの掛け布団の下は、やはり拘束されているのだろうか?」。まるみに、だんだんと記憶が戻って来た。そういえば私は、今朝、総合病院まで、風邪の受診ついでに入院している伯母の見舞いに来て、伯母の病室を探して、病棟の廊下を歩いている時に‥! 思い出して、まるみは恐怖に身体を痙攣させ、小さく叫び声を上げた。

隣の二人は、眠り込んでいるようで、ピクリとも動かない。「私は、まるで怪物のような、鬼のような形相をした、老婆に襲い掛かられたのだ!」。事態をはっきりと思い出し、全身が恐怖に震える。そうだ、あれから気を失い、そして今、こうしてベッドに寝ているのだ。「だが、何故動けないように、ベッドに拘束されているのだろう?」。もっともな疑問だった。細かなことも思い出して来た。

あの、まるで吸血鬼みたいな老婆に、右肩を噛まれて、人間の筈なのに、老婆の牙が肩に突き刺さり、ひどく痛かった。私は叫びを上げて、廊下の床に落ちる、自分の血を見ながら気を失ったのだ。だがしかし、負傷した自分がどうして、ベッドに縛り付けられているのか、訳が解らない。首下から肩の、ぐるぐる巻きの包帯を見る限り、手当てはきちんとして貰っているようだ。

狭苦しい部屋の奥の、小さな窓を見て、もう一度思った。「今、何時なんだろう?」。外はまだ明るい。日中ではあるようだ。動きの取れない腕を、もぞもぞやってたら、手指が何かに触れた。小さな器。一ヵ所から、コードのようなものが伸びている。親指で触ると、丸く飛び出たものがある。「解った! ナースコールだ」。とにかく、まるみは手のひらの中の、ナースコールのボタンを押した。

まるみが、不安な気持ちの中で凝っと待ってると、五分もしない内に、ドアを開けて一人の若い看護婦が顔を覗かせた。部屋に入って来たナースは、少し戸惑ったような様子を見せたが、まるみと目が合うとニッコリと笑って見せた。

「あ。お目覚めになったんですね」

若いナースはベッドに回り込み、仰臥したまるみの脇に立ち、まるみの顔を覗き込んだ。

「あの‥。トイレを」

まるみが遠慮がちに、一言だけ告げた。

「あ、はい‥」

ナースは屈み込んで、ベッドの下を探した。そして立ち上がると、女性用の尿瓶を手にしていた。まるみは赤面しながら、慌てて言った。

「いえ。私は、一人で行けますから。トイレへ行かせてください」

ナースは困った顔をして、言葉が出て来ない。

「あの、あたし。どうして、ベッドに括り付けられてるんですか!?」

まるみは詰問調で、ナースに訊いた。

「えっ。ああ‥」

若いナースは困りきったふうで、片手に尿瓶を持って戸惑っていた。

「私、大丈夫ですから。済みません、この拘束を解いてください」

まるみは強い口調で、懸命に訴える。

「でも、先生からそう言われていて。他のお二人はお寝すみになったままですね‥」

ナースが首を回して、後ろ二列のベッド上の患者を見た。

「ベッドに拘束された人は、ここの三人以外にも居るんですか?」

「ええ。午前中、容態が変わったお年寄りの患者さんに、噛まれた人たちがいっぱい‥」

「何人くらい?」

まるみが驚いた様子で、続けて訊ねる。若いナースは素直に話し始めたが、顔つきは、まるでひどく悪い嫌なものでも見たという感じに、しかめ面になっていた。

「噛まれたのは私たち病院職員の仲間も居て。みんな傷が深くて出血がひどくて、城山さんも入れて全部で六名」

まるみは、もうあと三人がベッドに拘束されて、別の病室に寝かされているのだ、と知って驚いた。ナースはどうしていいのか迷って、突っ立ったままだった。

「ねえ看護婦さん。お願いですから、私にトイレに行かせてください。大丈夫ですから。私は、手足も身体もちゃんと動きます!」

まるみは必死の態度で懇願した。若いナースは戸惑い、おろおろしながら答える。

「今、先生に訊いて来ます」

「看護婦さん。本当に大丈夫なんです! トイレ行くだけです。私は、何も変わっていません!」

まるみの、必死に懇願する態度に、ナースの気持ちが緩んだ。この患者さんは異常も、特に変わった様子もないし、別に、拘束を解いても構わないんではないか。ただ、そこのトイレに行くだけだし。ナースには、そう思えて来た。こんな普通な、別に正常な意識の人を、ベッドに縛り付けとくのは可哀想だ。そういう、優しい気持ちが起こって来た。

「解りました。私がトイレまで付き添って行きます」

ナースは緊張が解けたように、微笑を浮かべながら言った。

「今、ベッドに固定してあるベルトを解きますね」

ナースの言葉を聞いて、まるみはほっとして、力んでいた身体の力が抜けラクな態勢になった

ナースは、薄手の掛け蒲団を剥いで、ベッドに仰臥したまるみの身体を縛る、胸部・腰部・足部の三本のベルトを解いた。まるみは直ぐに起き上がった。首の付け根から右肩に掛けて巻かれた包帯が生々しいが、まるみはいたって元気が良かった。身体を起こし、ベッドから降りようとした時、少し傷が痛んだが、まるみはたいしたことないと思った。スリッパに両足を入れた時、まるみはナースに礼を言った。

すっくと立つと、病院専用の淡い水色の病衣パジャマを着させられていたのを、まるみは初めて気が付いた。まるみの一連の身のこなしを見ていて、ナースが少々驚いたように言った。

「大丈夫そうですねえ‥」

ナースは、まるみを先導して部屋を出て、廊下を、一番近いトイレへと連れて行った。まるみが何度も、一人で済ませて一人で戻れるから大丈夫、看護婦さんはご自分の仕事に還ってください、と言うのをナースは、いいえこれも私の仕事だ、と女子トイレの中まで着いて入って来た。ナースはあくまで、患者であるまるみの身体を心配しているようだ。

女子トイレの便器個室のドアを開け、まるみが入るのを確認して、ナースは女子トイレ入り口まで退がった。すると調度、廊下天井のスピーカーに放送が流れた。病院職員の呼び出しの放送だ。

「あ、あたしだ」

驚いたように声を出して言うと、ナースはトイレの中を見やり、大丈夫だろうと確認して、廊下をナースステーションの方へと向かった。直ぐに、バタンとドアが開いて、まるみが顔を覗かせた。女子トイレ入り口の様子を窺うと、そろそろと歩きトイレを出た。

まるみは病室へ戻った。三つあるベッドの、窓側二人の患者は寝入ったままでピクリとも動かない。まるみは、部屋の入り口側壁に設えたロッカーを開けて、今朝出掛ける時に着て来た自分の衣服と、バッグと靴を出した。それを両腕に一抱えして、廊下に出る。幸い廊下には人影がない。

まるみは、ナースステーションとは反対方向に廊下を駆けた。直ぐの突き当たりの壁に沿って、鉄製の扉がある。重い扉を開くと、非常階段になっていた。まるみは階段を駆け降り、次の踊り場で、病衣と抱えていた自分の衣服とを、素早く着替えた。

上着の赤いブラウスの右肩から胸の辺りが、流れ出た血が固まったのであろう、ゴワゴワしていた。病衣を雑にたたんで、スリッパの上に置き、急いで靴を履き、まるでひったくるようにハンドバッグを手にすると、一気に一階まで駆け降りる。黒いパンプスはローヒールで、駆け足に支障はない。一階の廊下に出て迷ったが、勝手の解らない裏口や非常口を探すより、堂々と病院玄関フロアを抜けて、病院外へ出ることにした。

外科外来診察窓口前を通り、病院エントランスを堂々と受付前を通って、病院表玄関から外へ出た。病院前ロータリーへ出ると駆け足になり、敷地内歩道を急ぎ、正門を抜け、表道路へと走る。道路に出たらとにかく、駅方面へと急ぎ足で歩いた。息が荒い。駅方面へのバスへ乗ろう。確かこっちに、バス停があった筈だ。

まるみの立つ場所に向かって、一台、タクシーが来る。空だろうか。まるみが片手を上げると、タクシーは滑り込むようにまるみの傍で止まった。タクシーに乗車したまるみは、真っ直ぐに駅へと向かって貰った。この時点で、まるみの頭の中には、自宅アパートの部屋に帰ることしかなかった。駅が近付くに連れ、選択肢として、両親の居る実家に行くことも頭に浮かんだ。

今は、包帯を巻いている傷の痛みなど、ほとんど感じない。身体だって元気だ。今朝、病院の内科で検温して、38度近い熱があった時よりも、むしろ元気だ。いや、風邪の熱っぽさや身体のだるさなどは、感じなくなっている。どうしてだろう? 朝、内科医に打ってもらった注射が効いたんだろうか。何だか、風邪は治ったみたいに感じる。こんなに元気なのに、病院のあの狭い病室で、ベッドに、何本ものベルトで縛り付けられていたのではたまらない。家に帰って様子を見て、もしまた具合が悪ければ、別の病院に掛かれば良い。

そうこう考えている内に、タクシーは駅に着いた。駅のコンコースに入ると、天井から下がる大時計を見た。もう既に、午後五時が近くて驚いた。午前中から何時間も、病院ベッドで眠っていたらしい。夏場は陽が長いので、夕方が判りにくい。今日のまるみは、腕時計をしていなかった。バッグに携帯があるが、ただただ病院から逃げ出すことに必死で、携帯で時間を見ることも忘れていた。自宅アパートでも実家に行くにしても、列車の路線は同じ方向になる。とにかく電車に乗ろう。

まるみは、駅の人混みの中、改札の方へと歩き出した。改札の手前、電車乗車券の自動発券機売場の近くまで行くと、まるみは急にクラクラと目眩がして来た。何だか急に、視界全体が赤みを帯びている。まるで、見ている景色全部が赤いスクリーンが掛かってしまっているようだ。まるみは、フラフラしながら一番近くのベンチに、どすんと腰掛けた。

まるみは片手を額に宛て、両目を瞑った。つい今まで元気でしっかりしてたのに、頭がボーッとして、幾分頭痛がする。閉じた両目の中も、ぐるぐる回っているようだ。意識が遠のく気がした。肩を揺すられた。女性の声で、声掛けられた。

「大丈夫ですか」

まるみはハッとして、目を開けた。目の前に、品の良い中年女性が立ち、ベンチに座り込み、仰け反りぎみの態勢で、片手で額を抑え苦しそうな様子の、まるみの顔を覗き込んでいた。

「具合が悪いんだったら、駅員さん呼びましょうか?」

上品な婦人が、重ねて言った。心配している顔で、まるみを凝っと見ている。まるみは我に返り、姿勢をただした。目眩がなくなって行く。みるみる不快さが消えて行った。頭痛もない。自分を取り戻したまるみは、しっかりした態度を見せて婦人に応えた。

「ああ、大丈夫です。ちょっと、目眩がしただけで。もう直りました。済みません」

婦人は尚も心配げな顔をしながら、まるみの傍から立ち去った。

頭の中が、少しだけボーッとした感じはあるが、意識ははっきりしている。目眩はもう全くない。ただ、身体が熱かった。風邪で発熱した感じの熱さなどではない。全身が熱を持っているようだ。妙に、エネルギッシュだ。全身から熱を発している。いったいこれは何なのだろう? どうしたというのだろう? 私の身体がおかしい。だが、元気だ。まるみは、自分の身体の調子の、体内からの変容を不思議に思った。まるで、内臓自体からも熱を帯びているような、いや、熱を発しているような気がする。

突然、まるみはベンチから、すっくと立ち上がった。ボーッとした頭の中に突如、一人の男の顔が浮かんだ。脇を刈り込んで上は伸ばした髪を、真ん中寄りに六四で分けた整髪。細くて彫りの深い、ハンサムな顔。まるみが、よく知っている男の顔。

「敏数‥」

まるみは、頭の中にくっきりと浮かぶ顔の、男の名前を呼んだ。

「そうだ、敏数!」

声を出してまた一言、名前を呼び、後は、頭の中で思った。会いに行こう、敏数に会いに行こう。今から私は、敏数に会いに行かなければならない。ボーッとした頭の中を、その考えだけが占領した。まるみは券売機のところまで行き、藤村敏数の住むアパート、最寄りの駅までの切符を買った。

改札を通る城山まるみの頭の中には、最早、自分のアパートへの帰宅や、両親が居る実家に行く考えは微塵もなくなっていた。私は、敏数のもとへ行くのだ。ただそれだけだった。敏数のところへ行く。それはとても強固な意志だった。

乗り込んだ電車は、夕方なのに案外、空いていた。ぎりぎり、ラッシュアワーの手前時間になるのだろう。車内は、何人か立っている人も居たが、まるみは乗車口近くに座れた。ラッシュアワー前だから、まだ、勤め人らしき服装の乗客は見掛けない。この時間帯は学生が多いようだ。後は、ぽつぽつと買い物帰りの主婦らしき乗客や、普段着の若者。まるみの腰掛けたシートのトイ面には、女子学生の一団が並んで座っている。まるみの左側の隣も、一人置いて後は、学生たちが並んでいる。

まるみは何気なく、自分の前面に並んで座っている、女子学生たちを見ていた。キャピキャピと弾けるように、よく喋りよく笑う。特に、目の前の並んだ四人の女の子たちが、とめどなく喋り笑い、騒がしい。中学生か高校生か、ブレザーの制服からして女子高生か。まるみはその内の一人、真ん前の女の子を凝っと見ていた。少し長めのオカッパの髪は、白い首筋の真ん中あたりで切り揃えられている。紺のブレザーに白い肌が映える。くりくりした可愛い両目に、低い鼻。白いが、ふっくらした頬っぺた。何度も何度も、いきなり破顔する、ころころした笑い。まるみは 「とても可愛いくて魅力的」 と思った。

それまで頭の中には、藤村敏数のことだけしかなかったのが、この時点で、それが頭の隅に押しやられ、目の前の少女の存在が、頭の中を占めて来た。まるみの気持ちが、「可愛いくて魅力的」 が、「食べてしまいたいくらい魅力的」 にスライドした。いつしかまるみは、少女の白い首筋一点を、凝視していた。まるみは、無意識の内に舌舐めずりした。座った姿勢のスカートに、一滴涎が落ちた。

キャピキャピ騒がしく喋っていた、前面の女子学生たちが、いつの間にか黙っていた。四人が頭を寄せ、ひそひそと話していたかと思うと、やがて女子学生たちはシートを離れて、向こうの乗降口ドアの前まで移動した。そして立ったまま、ちらちらとまるみの方を見ながら、またひそひそと話し合っていた。四人の女子学生たちはみんな、気味悪がっているような、怪訝な顔をして、時折、まるみの方を覗き見するように窺っていた。

空いたまるみのトイ面の席には、買い物帰りの主婦らしき中年女性と、ボサボサ髪の、肌の黒くて汚い、半袖ポロシャツ姿の若い男が座った。まるみの意識から、女子学生の女の子が消え、また藤村敏数の容姿が戻って来て、頭の中を占領した。

しかし、ぼんやりと、先程の衝動的な気持ちも覚えている。さっきは、目の前に座っていた可愛い女子学生の、白い首筋を見ていると、突如、その柔らかそうな首筋に噛み付きたい衝動に駆られた。白く柔らかな首筋を噛んで、吹き出る鮮血を、ごくごく飲みたい。そういう妄想が頭の中に湧き出た。そんな恐ろしい妄想を、平然と考えた自分に驚いた。

だがもう、そういう気持ちや気分もぼんやりとしか頭になく、何だか、そんなものはどうでもよくなって来た。「早く敏数のところへ行かなければ。急いで敏数のもとへ行くのだ」 もう、頭の中にはそれしかなかった。

まるみのトイ面に座る男性が、ギョッとした顔をした。まじまじと、まるみの顔を見詰めている。まるみの顔色は蒼白く、両目は充血しているのか、白目もろとも真っ赤だった。紫色の唇が幾分微笑ぎみに見え、異様な表情をしている。まるみの真っ赤な目と視線が合って、男性は慌てて顔をそらし、あらぬ方向を見た。無論、普通の人の顔立ちではあるが、他者が何気なく見た、まるみの形相は異様と言えた。特に、時折半開きになる口には、左右両側に、人としては異常に伸びた犬歯が覗いていた。

※ 「じじごろう伝Ⅰ」 狼病編..(8)へと続く。