60~90年代名作漫画(昭和漫画主体・ごくタマに新しい漫画)の紹介と感想。懐古・郷愁。自史。映画・小説・ポピュラー音楽。

Kenの漫画読み日記。

「歌え!! ムスタング」-川崎のぼる·作画-

川崎のぼる先生作画の「歌え!! ムスタング」は僕が子供時代に愛読していた週刊少年サンデーに連載されてました。子供時代といっても僕はもう中一の年齢ですね。

「歌え!! ムスタング」は川崎のぼる先生オリジナルの作品だとばかり思い込んでいたのですが、原作付き漫画で、原作者は福本和也氏ですね。

この時代の熱血青春漫画には珍しく、作品のテーマや舞台は“音楽”です。主人公少年がドラマーだからロック系かな?まぁ、日本のポピュラー音楽の世界ですね。

少年漫画の世界で作品土台のテーマに“音楽”を持って来た“初めて”の漫画作品なんじゃないかな?漫画作品の中では、多分最初だろうと思う。手塚治虫先生が描いてるだろうか?

手塚治虫先生にはベートーベンの生涯を描こうとしていた遺作「ルードウィヒB」があるけど、1987年制作の作品だしな。ただ、手塚先生の膨大な数の短編の中には“音楽”テーマの作品がけっこうあると思う。それも「歌え!! ムスタング」が描かれた1967年以前に幾つも。

「歌え!! ムスタング」の週刊少年サンデー連載期間は1968年第30号から69年第19号まで。週刊誌の30号はだいたい6月頃で、19号は4月頃の発行ですね。僕は中学一年生で、連載終了は僕が中学二年生になったばっかりの頃ですね。

この時代の週刊少年サンデーは、当時住んでた町の近所の幼なじみになるFT君が買った少年サンデーで、毎週、僕が週刊少年マガジンを買って来て、FT君がサンデーを買って、翌日か翌々日かにお互い交換して読んでた。交換することで僕もFT君も毎週二冊の週刊漫画誌が読めた。

僕やFT君やもう1人の幼なじみMM君の住んでた家があった通りは、今は見る影もなく無残な空き地だらけの通りとなっているけど、当時は地方の町としてはかなり賑やかな商店街だった。

「歌え!! ムスタング」は少年サンデー連載中はリアルタイムで全編読んでいるけど、その後の単行本での再読はない。

そもそも「歌え!! ムスタング」は連載終了後はコミックスや文庫の単行本にはなっていないんじゃないかな。

僕が「歌え!! ムスタング」を連載リアルタイムで読んでから、もう55年くらいも年月が経っていて再読は果たしていないから、僕自身「歌え!! ムスタング」のお話の詳細などほとんど覚えていない。

ただ、ロックかジャズかポピュラー音楽の世界が舞台で、一流のドラマーを目指す少年か青年かの熱血青春物語だった、ということとわずかな一場面を二つくらいぼやっとおぼろに覚えているくらいだ。

それで、「歌え!! ムスタング」のことをネットを回って調べました。すっかり忘れきってましたが、主人公の少年は最初はプロ野球選手を目指す野球少年なんですね。このあたりの詳しいことは解らないのですが、野球のある試合で大ケガをするらしい。重傷のケガで後遺症が残り、もう野球のできない身体になってしまうらしい。このあたりの場面で当時の読売巨人軍の川上哲治監督が、この漫画に登場するらしい。

らしいらしいで恐縮ですがもうほとんど覚えてないですからね。確かにリアルタイムで読んではいるのですが。巨人に入団が決まっていたのが破棄になるらしいですね。

そこからヤケになっていた主人公少年に外国人の牧師さんかな、ジャズ音楽の素晴らしさを教える。

音楽に興味を持った主人公少年がギターを弾いて見るが、後遺症の残る手では思うようにギターが弾けない。少年は再び絶望する。何かこのへんのシーンで素晴らしいジャズピアノを弾く黒人ピアニストが、多分ベトナム戦争でしょう、無理やり戦争に連れて行かれる場面などもある。時代ですね。

このあたりのエピソードは、作家-五木寛之氏の短編「海を見ていたジョニー」を思い出させる。

五木寛之さんは60年代後半から70年代は超大人気の流行小説~中間小説の作家さんでした。

そこから今度は素晴らしいドラムを叩くオジサンに出会い、その、見た目サエナイ貧乏くさいが骨のある頑固オヤジみたいなオジサンをドラムの師匠と仰ぐのかな。

この師匠のオヤジは、元凄腕の名ドラマーだけど今は落ちぶれたアル中の貧乏オッサンらしいですね。

このアル中オジサンの、弟子の少年を鍛えるドラムの指導方法が、ドラムのバチ、ドラムスティックですね、少年に先端に鉛の重みを着けた重いスティックでドラムを叩かせる練習があるらしい。スポーツ根性ものみたいな描写ですけど、少年は野球のケガの後遺症で腕か手首か手そのものが少々不自由だったらしいから、そのハンデの克服方法だったんでしょうね。多分。

野球をケガで断念した少年が、再起のために命を懸ける世界はジャズの世界で、少年がハンデを持ちながらも懸命に練習するのはドラムで、少年は一流のジャズドラマーになることを目指す。

しかし最後は悲しい結末が待っている。一生懸命、青春の炎を燃やすけれども結局、救われないドラマですね。

漫画の物語が進んで行く中で、この時代、GSブームの中で超大人気だった、歌謡ロックのグループ、タイガースも出て来る場面があるようです。

途中で、クレイジーキャッツのメンバーの谷啓さんが出る場面がある。僕はこの場面は覚えてます。谷啓さんが、何か音楽イベントの司会進行係をしている。MCですね。

主人公少年が誰か、多分ドラムの師匠と一緒に観覧している。隣の男が少年に「あの谷啓は司会をしているが実は谷啓は一流のトロンボーン奏者で演奏は抜群に上手い」とか何とかいうことを話して聞かせる。何故か僕はこのシーンは記憶している。

あとは記憶しているシーンは最後の悲しい場面。もうネタバレしてしまうけれど、実は主人公少年は不治の難病に侵されていて、命は二年間くらいしかもたない。

この重大な件は漫画の初めの方で明かされるのかな?本人だけが知らないんだよね。物語が進行して行くに連れて主人公少年の死期がどんどん近付いて来る。

最終回では、主人公少年、少年って青年くらいの年齢に見えるけど、青年でもいいのかな、読売巨人軍に入団できる、野球の夢を絶たれて音楽の道に乗り出して行くのだから、そのジャズ青年が不治の病で、いよいよ病気も最終局面に来た。

主人公青年は、ジャズドラムの道に乗り出して歩んで来た短い人生の中で知り合った、親友と呼べる仲の良い男女の数人に見送られ、浜辺だったか岸壁だったか海辺で、暗い海に浮かべた一艘の小さなボートにドラムセットを乗せて、最後の力を振り絞ってジャズドラムを叩いて演奏し、小舟はじわじわと陸から離れて行く。

要するに、夜の闇の中で陸から離れて行く、小さなボートから、遠ざかって行くドラムの音が聞こえなくなったら、そのときが主人公青年の命の灯が消えたときなんですね。

はっきりと主人公の死を描きはしなかったけど、そうやって遠ざかり見えなくなるボートを描いて物語はそこで終幕となります。その夜の後のことは何も描かれはしてなかった。

悲しい最後でしたねぇ。この場面だけはけっこうしっかりと覚えています。印象的な最終回だったですね。

「歌え!! ムスタング」の主人公青年がジャズドラムの修行をする二年間くらいの短い間の物語の、熱血感動漫画ですが、主人公は結局、ジャズドラムでなにがしかの舞台に立てるまでは行かなかったと思う。

ジャズドラムでひとかどのドラマーと言える立場になる前に死んでしまう、救いのない悲しいドラマだった。日本国内の音楽修行の流浪だけで、別に外国に修行に渡るなんてことはなく、けっこう早く命が尽きてしまうし。

あ、そう言えば、音楽テーマの漫画で、80年代の作品だけど、狩撫麻礼·原作で谷口ジロー·作画の「LIVE!! オデッセイ」という劇画があったな。あれはロックだったんだっけ?レゲエ?

最近の作品で話題となった人気作品で、「ブルージャイアント」というジャズ音楽を題材とした、大長編の人気漫画がありますね。

ただ僕はこのジャズの世界に懸ける、一青年の音楽修行の成長物語の漫画を1ページも読んだことがないので、「ブルージャイアント」に関しては何も語れませんが。この作品では本場アメリカに渡って修行するみたいだけど。

読んで見たいとも思うけれど、僕も爺さんで目が悪くて、漫画といえど書物を読むのはけっこうしんどくてなぁ。ワシも、もっと若い頃だったらなぁ…。

BLUE GIANT (1) (ビッグコミックススペシャル)

梶原一騎氏が少年漫画の世界で大ブレイクするのが1966年、週刊少年マガジンで始まった、川崎のぼる氏作画の「巨人の星」が大人気を得てマガジンの看板漫画になってからです。

僕が少年漫画を読み始めたのが1962年の終わり頃、6歳のときです。少年漫画に熱中するのは63年に入ってから、7歳になってからかなぁ。

僕が貸本屋に毎日通い、購読も毎月月刊誌2冊、週刊誌1冊は必ず買ってたのは、だいたい7~10歳のとき、小一三学期~小五の初めかな。

「巨人の星」大ブレイクからの梶原一騎氏の少年漫画界での大躍進は凄まじいもので、60年代後半からは梶原一騎氏は少年漫画原作の帝王の座に君臨してた印象ですね。

60年代後半にも梶原一騎氏以外にも漫画原作を手掛ける作家さんはいましたが、梶原一騎氏の本数、量は他の漫画原作者とは桁違いでした。勿論、読者人気も。

70年代に入ると、60年代末から青年コミック誌が何誌も誕生し、小池一夫氏の登場でまた事情が変わって来るのですが。

60年代前半や50年代末頃も、梶原一騎氏は漫画原作の仕事をしていましたが、60年代前半までの少年漫画シーンでは梶原一騎氏の存在はそこまで目立たなかった。

その当時の梶原一騎氏はどちらかと言うと、少年誌向けのスポーツ記事の読み物の書き手、という印象の方が強かったですね。

あくまで僕の印象ですが、60年代前半の少年漫画の原作でよく見てた名前は、久米みのる氏と福本和也氏でした。勿論、他にも漫画原作の仕事をされていた方もいたでしょうけど。

当時の漫画原作で、福本和也氏の作品で一番有名なのは「ちかいの魔球」と「黒い秘密兵器」です。どちらもプロ野球漫画で少年マガジンの連載作品です。

久米みのる氏原作の漫画もいっぱいあったけど、久米みのる氏はどちらかと言うとSF系のものが多かったかな。柔道ものなどスポーツものもありましたけどね。

「ちかいの魔球」はちばてつや氏作画、「黒い秘密兵器」は一峰大二氏作画ですね。

久米みのる氏も福本和也氏も少年漫画の原作で大活躍してたけど、60年代前半の印象が強いですね。福本和也氏原作の「歌え!! ムスタング」の連載が1968~69年ように、勿論、60年代後半以降も漫画原作の仕事はされてましたけど。

久米みのる氏の漫画原作は60年代後半以降はあんまり見なくなったなぁ。

僕自身は漫画原作者としてしか知らなかったんだけども、福本和也氏は本業は小説家だったんですね。それも60年代から90年代まで膨大な作品数を著述した、主に推理小説ジャンルの作家さんだったんですね。こういう言い方は失礼だけどけっこう人気小説家だったようです。無論、僕は小説作品は一編も読んだことはありません。済みません。

福本和也氏は本業の小説執筆の他に70年代までは漫画原作の仕事もしているようですね。

福本和也氏は1928年=昭和3年生まれだから手塚治虫先生と同年代か。甲種予科練出身で戦争最末期の兵器-特攻ロケット秋水の乗員訓練を行っていたときに終戦になったそうで、戦後60年代初めに航空免許を取得してパイロットにもなってたらしい。

パイロット経験があるということで、僕は、ちばてつや氏が少年マガジン誌上で「ちかいの魔球」の連載を終えた後、太平洋戦争の航空戦記漫画「紫電改のタカ」を同誌マガジンで描くんですが、「紫電改のタカ」も「ちかいの魔球」と同じく福本和也氏の原作だろうと思っていたら、「紫電改のタカ」はちばてつや氏オリジナル·ストーリーの漫画作品なんですね。

ちなみに特攻ロケット秋水ですが、これは終戦間際の日本軍の最終兵器として試作されて、とうとう実戦はなかったロケットエンジンの戦闘機です。

プロペラ戦闘機ではなくてロケットエンジンの戦闘機ですが、アメリカの、対B-29爆撃機用に開発が進められてたようです。戦争の終局面でも試験飛行で失敗したりでとうとう日の目を見ずに終わったようで。

太平洋戦争時の日本がロケットエンジンの飛行機開発を行っていたなんて知りませんした。驚きです。

特攻ロケットというから、体当たり自爆用の航空機かと思ったら、解説文読んでるとそうでもなさそうです。

●小説・・「じじごろう伝Ⅰ」狼病編..(26)

26.

もう季節は秋も深まって来た十月の半ばとなった。晴れた土曜日の昼間、住宅地の立ち並ぶ家々の一角、モダンな造りの一軒の二階家の広い前庭で、十人程度の大人と子供が賑やかしく笑い声を上げている。

ところどころに真っ白い雲が浮かぶがほとんど快晴の天気で、秋の半ばといえど暖かく、しかし時折ひゅうと吹き抜ける風は季節どおりに涼しい。

青空に白い煙が上がる。中年の男性二人がトングを使って網の上の肉片を裏返している。幾つかの肉片の他に、網の上には野菜の切ったものが乗っている。

立食のバーベキューだ。人数は二家族で九人。肉を焼いているのは本田家の当主、本田忠行氏と吉川家の和臣。忠行氏の妻、本田洋子と吉川智美はバーベキューコンロから少し離れたところで話に夢中になっている。

吉川和臣が退院して来てすっかり元気を取り戻したということで、本田忠行氏が自宅の広い前庭で快気祝いのバーベキュー会を開いてくれた。

吉川家、本田家の家族全員が参加している。吉川愛子·和也の姉弟は、肉を焼いている父親の後ろで紙皿にバーベキューのたれを入れて立っている。同じく本田家当主の後ろには、本田家の幼い兄弟が立っている。

本田家の長男、本田義行は、縁側廊下の全面窓の前、地面に置かれたテーブルの椅子に腰掛けて悠々と炭酸水を飲んでいる。季節がらみんなが長袖シャツを着ている中、義行だけが半袖Tシャツだ。高校で柔道をやっている彼はがっしりとした肉体で、秋半ばでも快晴の昼間では若さで寒気など微塵も感じない。

本田忠行の後ろの子供たちの内、ヨチヨチ歩きの小さな弟が転んでしまい、泣き始めた。少し大きなお兄ちゃんの方が大泣きする弟に寄り添う。お父さんが振り返って慌てた素振りを見せる。

「ほらほら、義行。そんなとこに座ってジュース飲んでないで弟たちを見なさいよ。本当にもう大きなお兄ちゃんなのに」

義行たちの母親の洋子が、義行に向かって叱り着けるように言った。義行が大きな身体をやおら起こして、小さな弟たちの元へ歩く。臨家の子供は男の子ばかりで、長男と次男·三男の間が離れていた。

気が利く愛子が、地面に座り込んだまま泣いている幼児の元へ駆け付ける。和也はじっと立ったまま見ていた。振り返った父親·和臣が和也に向かって「小さい子なんだから遊んでやりなさい」と叱るように言った。

小三の和也は9歳で、本田家の次男は5歳、三男に至ってはまだ3つにもならない。愛子は二人の元で愛嬌を振り撒き何かと話し掛けていたが、和也は見ているだけで動かなかった。

和臣は自分の幼い長男の性格が変わったと思っていた。それは離れたところから和也を見ている母親·智美も同じ気持ちだった。二人とも、子供らしくない、と感じていた。変に落ち着いているのだ。今も、幼い子供たちに関わるのは馬鹿らしい、というような態度に見えるのだ。智美も、じっと立ったままの自分の子供を叱ったものかどうか迷っていた。

高校生の義行と中学生の愛子が、立たせた幼児を両側からあやしている。子供が泣き止んだので義行はテーブルに戻り、コップにオレンジジュースを注いで幼い弟の元へ持って行った。次男もテーブルまでジュースを注ぎに行ってる。

「さぁ、焼けたぞ」と二人の男親が、焼けた肉片を子供たちの持つ紙皿へ分けて入れて行く。義行も加わってトングを握り、三人の子供に肉片を分け与え、野菜片を焼いて行った。

愛子が本田洋子に幼児に肉を食べさせていいのかどうか訊くと、母親はテーブルからケーキ菓子を取って我が子の傍に行って世話を始めた。智美も和也の傍まで行くと、本田忠行に焼けた肉を食べるように勧められた。

二人の男親は肉や野菜を焼くことに徹して、義行が焼けたものを両女性や子供たちの持つ皿へ分け与えて行った。どんどん焼けて行き、網の端や大きな皿に焼けた肉や野菜片が置かれて行く。

女性は食べながらまた談笑し、やがて焼くのが一段落着くと男親たちは缶ビールをあおった。子供たちも肉や野菜をほおばり、コップのジュースを飲む。小さな子もすっかり泣き止んでジュースを飲んでいる。小さな子は何かと愛子が世話をやいている。

みんなが和気藹々と語り笑い声を上げていたが、和也だけが黙々と食べてはいたが特に笑ってもいなかった。和臣も智美も本田家の二人と談笑しながらも、和也を、この子は何を考えているのだろう、と怪訝に感じていた。

吉川和臣は1ヶ月近く入院していたが、今はすっかり元気になっていた。見るからに快活そうにしている。ついこの前まで意識不明の状態で病院のベッドで眠り続けていたなどと微塵も感じさせない様子だ。

母·智美が、本田家の次男·三男の幼児たちのところへ行って一緒に遊んだら、と和也に声掛けたが、肉を噛み続ける和也は別に動こうとしない。気を遣って子供たちの方に目をやったが、また食べ続ける。

和臣が本田家夫妻に「どうも済みません、わがままな子で」と頭を提げると、本田家の二人の大人は「いいんですよ。愛子ちゃんに面倒見て貰って済みません」と謝罪を返して、大人の社交辞令のやり取りをした。四人は話を変えてまた大きく笑った。

弟らと愛子の近くに立つ、本田家の長男-義行は和也をじっと見ながら、“和也は変わった”としみじみ思っていた。以前の怖がりな臆病で、内気で甘えん坊な和也ではなくなってしまった。以前のように高校生の自分に“お兄ちゃん、お兄ちゃん”と甘えて寄って来て絡むことをまったくしなくなった。

まだ小三で九つくらいの子供が変に落ち着いていて、妙に大人っぽく感じられる。義行は今の和也を不気味にさえ感じている。

義行がお姉ちゃんの愛子ちゃんに和也のことを訊ねると、何だか動揺しているようにあいまいな応え方をしていた。姉から見ても少し変わったように思う、などと答えていたが、どーも何か隠しているような感じもある。愛子ちゃんが和也の話はしたがらないようなので深追いするのはやめて、和也のことはそれ以上訊くのはやめた。

一度、公園で和也が少し小さめな茶色の犬と一緒にいるのを見たが、腰を降ろして犬に話し掛けてるように見えた。離れたところから見ていたが直ぐに犬の方が気付いてこっちを見た。続けて和也もこっちを見たが、これまでは自分を見つけたら走って寄って来てたのに、ただじっとこっちを見ているだけだった。義行は遠慮して和也に関わらずに去った。

和也の変貌は気にはなったが深く考えるのはよして、焼いて余って皿に溢れている肉をたいらげることにした。愛子ちゃんが義行の方をじっと見ていた。愛子の視線に気がついた義行が顔を向けると、愛子が視線を反らして子供たちを構い始めた。

愛子は最近の和也が変わってしまってることに、周囲のいろんな人が気付くことに敏感になっていて、いつもその場に居合わせるとどぎまぎして動揺してしまう。いつも弟のことを訊かれると困ってしまうのだ。

愛子が実は弟の秘密を知っていることが原因で、隠しきって当たり障りのないことを答えるのにひどく神経を使うのだ。弟の秘密とは、スーパードッグ-ハチなどとの関係や、超能力者だという大佐渡真理などのことだ。こういう話は絶対に秘密にして誰にも喋っては駄目だ、と性格が変わって存在感のある弟から固く言われている。

勿論、父親や母親にも絶対に話しては駄目だと念を圧されている。大佐渡真理と同じく弟-和也も超能力者らしい。犬のハチとはテレパシーのような力で会話などコンタクトを取っているようだ。あとは他にどんな力を持っているのか解らない。

ただ、この間、遠く離れた山間で危険にさらされていた大佐渡真理の状況をテレパシーのように察知して、少年野球コーチのお兄さん-岡石浩司に頼んで何十キロと遠い山間地まで自動車を走らせて、大佐渡真理を救助に行った。和也の言うとおりに危険な目に合ったらしく、山林から降りて来た大佐渡真理は丸裸で、あちこちにたくさんの小さな傷や汚れがあった。

このことなどから解るのは、弟-和也にはテレパシーのような超能力があることは間違いないようだ。スーパードッグ-ハチと自由に会話し、同じ超能力者の大佐渡真理の危機を相当な距離があっても知ることができる能力。弟のこととはいえ、愛子自身がまだ当惑していて半分、訳が解らない状態だった。

愛子は皿と割り箸を持ったまま突っ立って、自分の思いに没頭した。あれから数日経って、大佐渡真理はどうしているのだろうか?岡石のお兄さんに送って貰って真理さんの住まいは知っているが、電話番号など連絡手段は知らなかった。また、愛子は大佐渡真理とはそこまでの親しい間柄でもないとの、遠慮もあった。

和也の“謎”に関しては、今回、お父さんがめでたく回復して家に戻って来たことでも、あれは十日くらい前に夜、和也と共に病院を訪ね、父親の眠る病室で、和也が市民公園の森の中にいるという謎の老人がくれたという、気持ち悪い小さな白いミミズみたいな虫みたいのを何匹か、父親の口の中に滑り込ませ、その翌日に父親は長い昏睡状態から目を覚ました。このことも謎の一つだ。

父親が突然目を覚まし意識を戻したことで、翌日の病院では大騒ぎで、それから何日間かさまざまな検査を行ったらしい。一度、“狼病”に感染していたのは間違いないのだが、どうして急に意識回復したのかさっぱり解らないままだそうだ。

狼病ウイルス感染者であった父親が、他の感染者たちはみんな特効薬で短時間で元に戻ったのに、何故いつまでも昏睡状態で眠ったままだったのか、また突然回復した理由も、全部解明できなかったらしい。意識が戻って十日くらい経って、完全に狼病ウイルスが残っていないことが解り、健康体そのものなので父親は退院して来た。

一時は都市部を中心に狼病感染者で溢れていて、地域がちょっとしたパンデミック状態だったけど、専門の白人医師の特効薬に寄って全ての感染者は回復したらしい。テレビでも、県や自治体からの声明でもあったが、地域の狼病ウイルスは根絶したと見られている。

愛子は和也から、夜の病院に行って父親の口に変な虫みたいのを入れたことも、誰にも喋るな絶対口外してはいけないと言われていた。

そういえば、父親と同じ病室で隣のベッドに眠っていた若い女性はどうしたのだろう?元気になった父親に訊いたが知らないと言う。意識を取り戻したときには隣には誰もいなかったらしい。

そして、その後、院内で看護士らが、患者が消えたと大騒ぎもしていたらしい。ただ、昏睡状態時の検査で、狼病ウイルスは体内に全くいなくなっていたと解っていたので、院外での病気感染の心配はなく、病院では患者行方不明のままで事務処理されているらしい。

あの女性は、狼病感染状態で自分自身を失い、身体は自由に動くが意識がないという状態で、一般人女性を1人殺害している事実がある。だから警察には、病気罹患の状態だったとはいえ殺人事件の重要参考人として監視下にある。でも意識が戻らないまま昏睡状態が長期に渡って続いていて、警察病院ではなく普通の総合病院に入院していた。

警察自体は殺人事件の重要参考人としてあの女性を追っていることだろう。

あの女性に関しては週刊誌がゴシップ記事としてセンセーショナルに書いていた。さすがにテレビのニュースではプライバシーに配慮してだいぶオブラートに包んで報道していたが。週刊誌では、ウイルス感染した病気の状態での行為とはいえ殺人事件だし、これが殺害した相手が元恋人男性の現恋人女性だったということで、痴情スキャンダルとして販売数を取れる記事になると、週刊誌は実名まで上げて問題になっていた。

病院から行方不明になった女性の名前は、確か城山まるみとか言ってた。

「愛子ちゃん、大丈夫かい?」

そう声掛けされて、愛子はハッと気付いて我に帰った。

「いや、何か空をぼーっと見てるからさ。どうしたんだろと思って」

背中から声を掛けて来たのは本田義行だった。

「ああ、義行お兄ちゃん、ごめんなさい。ちょっとぼーっとしちゃって」

愛子がテレ笑いするような様子で義行の方を向いた。実際、愛子は我を忘れて物思いに耽っていた。

「まぁ、この半年間、いろいろあったからね。でも、お父さんが無事に戻って来て良かったね」

義行が笑いながら優しく言うと、愛子も笑顔で「ありがとう」と返した。

テーブルを挟んで向こうに立つ和也がこちらを見ている。愛子が視線に気付くと和也は目を反らした。愛子が義行と話しているので、余計なことを義行に喋りはしないかと気にしているようだ。

愛子は、ふうー、とため息をついてまた空を見上げた。青空にところどころ千切れ雲が浮かぶ。義行が離れたので、愛子はまた物思いに耽った。

もう一度、大佐渡真理のことを思い出して、会いたいな、と思った。その後が心配でもあるが親しみを感じていて、ゆっくりと一緒にいろいろと話してみたいな、と望んだ。

* *

うっすらとまぶたが開いた。木目の天井板が見える。かなり古いベニヤ板の天井だ。黒っぽい年季の入った天井しか見えない。首を動かそうとしたが思うように動かない。頭がぼーっとしている。それでも首を左右に動かして見た。何とか首が回り、片側は磨りガラスのガラス窓だ。もう片側には戸口が見える。頭が痛い。

自分は寝ている。せんべい蒲団に寝て胸まで薄い掛け蒲団が乗っている。頭痛がして頭が重いせいか、身体が思うように動かない。蒲団の上で身体を起こそうと試みたが動かない。身体が重くて力が入らない。

蒲団に仰向けで寝たままで、宇羽階晃英はハッと気が付いた。自分は生きている!ここは何処だ?

ある程度首が回るようになったので少し首を起こしてぐるりを見た。部屋だ。相当年季の入った古い部屋だ。まるで昭和の安アパートの部屋だ。六畳一間で、多分この建物は木造だ。視界に入る直ぐそこの出入口も木製ドアだ。

今時まだこんな部屋があるんだ、と感心しながら身体を起こそうと試みるが身体が痛くて思うように動かないし、相変わらず頭が痛い。

宇羽階晃英はぽかんと思った。俺は死んでないんだ。これは多分夢ではなくて、俺は生きてるんだろう。頭痛がする頭の中はぼんやりしてる。

宇羽階晃英はこれまでを思い出そうとした。

俺は確か、副施設長の命令で山に登って行ったんだったなぁ。そうだ、カニトモ君や山崎もいた。そうだそうだ、大佐渡真理君を拉致して山に連れて登ったんだ。カニトモ君が当て身を入れて山崎が薬品をハンカチで嗅がせて失神させて。思い出して来た。大変なことがあったんだ。

宇羽階は記憶を取り戻して自分で驚き、無意識に蒲団からガバッと起き上がろうとした。

「いたたたた…」

全身が痛くて頭と胸を上げただけでまた蒲団にベタリと寝た。全身がダルいし痛い。まだ起き上がるのは無理のようだ。

宇羽階はここで初めて、自分が素っ裸であることに気が付いた。

痛みが納まると宇羽階はまた思い出した。

副施設長の命令で俺たちは全身を樹の幹に縛り付けた大佐渡真理君を順番に襲おうとしたんだ。俺は副施設長に逆らって副施設長を怒らせた。そうする内に、何が起こったのか大佐渡君が縛られてる林の方から火の玉が飛んで来た。

不思議な火の玉だ。両手で抱えるくらいの大きな火の玉だった。何個も飛んで来てあたり一面が火の海になった。あれで林も野っぱらも焼けて火が拡がって山火事になった。

そうだ、そして副施設長は所持していた拳銃で山崎君を撃ち殺したんだ。裸になって林の中に入って行ったカニトモ君はどうなったんだろう?山火事の中で死んでしまったんだろうか?

だんだん思い出して来て宇羽階晃英は興奮した。

そうだ、俺は火の海の中で副施設長に拳銃を向けられた。撃たれた!と思ったら倒れたのは副施設長の方で、俺の後ろには事務長がいたんだ。

あのときは本当に驚いた。社会福祉施設の副施設長が拳銃を持っていたのも驚いたが、その施設の一介の事務員である事務長も拳銃を持っていた。そして上司の副施設長を撃ち殺してしまった。

あの山の頂きでは何と二人が銃で射殺された。これは大変なことだ。そして火事が拡がり、火の手が迫って来たので俺と事務長は急いで山をくだった。消防の鐘の音やサイレンもうるさく聞こえて来た。

事務長は俺たちが山の途中まで登って来た社有車を捨てて行け、と言って別の獣道みたいな山道をくだった。

途中で少し休んだが、いろいろ驚くことばかりだったが何よりも一番驚いたことは、事務長は施設長専属のプロの殺し屋だと聞いたことだ。施設の事務員というのは表向きで、事務長の本業は、実業家の施設長の仕事で邪魔になる存在を密かに始末することらしい。

拳銃を向ける副施設長も怖かったが、プロの殺し屋だという事務長も、その事務長を使って仕事上の邪魔者を始末するという施設長も本当に恐ろしいと思った。今でも、施設長と事務長のことを思うと震えが来るくらいだ。

宇羽階は事務長に追いて山をくだり続けると、やがて舗装された道路に出た。遠くで相変わらず山火事の炎は見えていたし、サイレンなども聞こえていたが、深夜の山中の道路は静かなもので、真っ暗い中にライトを点けた黒塗りのセダンが1台だけ停まっていた。

この乗用車の運転席に独り、施設長が座っていた。事務長よりも少し年下になるが施設長も共に中年女性だ。宇羽階は事務長に促されて後部座席に乗った。隣に事務長が座る。

運転席から振り返った施設長から言われたことは、かいつまんで言うとこうだ。

先ず、宇羽階晃英は当施設のいろいろなことを見たし知り過ぎた。これは施設運営を存続して行く上で決して表に出せない重大な事々だ。だからといって、施設でこれまで真面目に働いてくれた宇羽階主任を今この場でどうこうしようという気持ちはない。

当施設としては頑張って仕事してくれてる主任にはこれからも施設のために働き続けて貰いたい。しかし施設の事々を裏側まで知り過ぎている。これは絶対に他には洩らさないことは勿論のことだが、何せ他人の口には蓋はできないとよく言う。口約束や書面で約束して貰ってもつい喋ってしまうこともあり得る。

宇羽階晃英にはもし万一この職場を辞めて貰っては困る。職場から離れるとつい気持ちが軽くなり、それまで黙っていたことが口から洩れてしまわないとも限らない。悪い言い方をすれば、生涯をこの職場に縛っておきたい。しかし勿論、生涯それ相応の給料は保証する。仕事ぶりに寄って昇格·昇給もある。だが宇羽階晃英の身は一生をこの施設に捧げて貰いたい。

施設長からそこまで直接言われて、宇羽階晃英は迷った。今の仕事が嫌いな訳ではないし毎日やる気を持って勤めている。そしてもう苦手な副施設長はいない。生涯の毎月の給料も保証される。ただ、今日、今さっき知った施設の裏面を考えると恐怖心は強い。何しろ今まで普通に職場仲間と思っていた事務長は、施設長直属のプロの殺し屋なのだ。

今日は殺人事件やレイプ未遂などの数々の犯罪を見て来たのだ。これを黙ったままでいいのだろうか?根が真面目な宇羽階はそう思う。今、直接話している施設長も隣に座る事務長も震えが来るほど怖い。

施設長は続けて話した。先ほども言ったように今晩、宇羽階が見たり知った事々は施設存続に取ってはとても重大な事柄だ。これが表に洩れたら施設が潰れるどころの騒ぎではない。そこで、この事を知った宇羽階晃英の扱いは施設としても厳重にしなくてはならない。

だから宇羽階晃英は家族ごと死ぬまで施設が面倒見ることにする。だから宇羽階の妻も施設で働いて貰うし、今就学中の子供も高校卒業と同時に施設の職員になって貰う。勿論、妻子には相応の給料を払う。つまり宇羽階晃英は家族ごと一生、施設が面倒を見る。

宇羽階の勤務する職場のトップ、施設長直々の提案である。しかし、宇羽階晃英は、自分は良いとして、妻にも話して見ようと思うけれど、一人娘のこととなるとまだ小学五年生の子供だし、大学へ行きたいなら進学させてやりたいし、もし将来の夢など抱いているのなら親として応援してやりたい。だから娘のことは娘の自由を尊重したい、と施設長の提案を断った。

深夜の自動車の中、小さなルームライト一つの灯りの暗い中で施設長の顔の様子は解り難かったが、話すのをやめて黙ってしまったので施設長は不機嫌になったようだ。

宇羽階は黙ってしまった施設長が怖くて下を向いた。黙ったままの施設長は目線を事務長の方に向けてアゴをクイと上げて何かの合図を送り、そのあとは前を向いてしまった。以前、黙ったままだ。

宇羽階は前を向いて沈黙したままの施設長が恐ろしくて小さくなり、肩の辺りが小刻みに震えていた。

首のあたりにチクリと痛みが走った。ハッとして宇羽階は首を回し、隣の事務長を見た。事務長は宇羽階の方に顔を向け片手が宇羽階の顎の下に伸びている。宇羽階は彼女が小さな注射器を握っているのは確認できた。宇羽階は咄嗟に思った。『あ、殺される…』そう思った瞬間、意識が飛んだ。真っ暗闇に落ちた。

そして目が覚めたら、ここだ。多分、木造の古い年代物の安アパートの一室に違いない。もう取り壊さないと危険な建造物なんじゃなかろうかと思う。そこに、せんべい蒲団の上に寝かされていた。

「俺は殺されなかったのか」宇羽階は独り言が口から出た。思えば、施設長が顎をクイと上げて前を向いた、あれは逆らった俺を始末しろ、とかいう合図だったのだろう。宇羽階は自分が生きているのが不思議なくらいだった。あの後、誰がここに俺を運んで来たのだろう?

自動車の後部座席で隣に座る事務長に注射を打たれた。意識が遠のく前、俺は毒殺される、と思った。しかし目が覚めた今、俺は生きている。事務長は俺を殺さなかったのだろう。

施設長のあの合図は確かに俺を始末しろ、という事務長に向けた合図だったと思う。だが事務長が注射したのは毒物ではなくて催眠剤のような物だったらしい。俺は、副施設長に拳銃を向けられたときと、二度、事務長に命を救われたんだろうか。

宇羽階は事務長のことを考えた。ここに俺を運んだのは事務長なのだろうか?

宇羽階はまだ少しクラクラする頭を起こし、蒲団に両手を突いて上半身を起こした。何とか身体を起こして座る姿勢になれた。蒲団の上に胡座をかいて、首を回すと片側に窓がある。全面磨りガラスで外の景色は窺えない。

宇羽階がようやっと立ち上がった。足取りがふらついている。足が縺れて転びそうになるのを何とか踏ん張って、素っ裸の格好のまま、窓まで歩いた。畳から膝くらいの高さに木枠が組まれ、そこに木の桟の二つのガラス窓が組み込まれている。

両窓の真ん中の桟に昭和の昔の棒状の捩じ込み錠が差してある。宇羽階は鍵を回して開けようとしたが、窓はびくともしない。窓は開かないように打ち付けてあるようだ。濃い磨りガラスは外を覗けない。

「ここは何処なんだ?」

宇羽階が正攻法で出ることを考えて、粗末な出入口の方を振り向いたとき、ドアの横の小さな窓の磨りガラスに人影が見えた。

木製の粗末なドアがガチャガチャと音を立てて揺れる。やはりドアも施錠されてたらしい。音が止んでドアが開いた。

開いたドアから覗いた人物に驚いて、まだふらついていた宇羽階は足をもつらせて古い畳の上に転んだ。

「あら、駄目じゃないの、まだ寝てなきゃ」

事務長-吉高春美が現れた。吉高春美はパンタロン風の黒色のスラックスに上は濃紺のブラウス、幅広の黒い帽子にサングラスを掛けている。ブラウスの胸には同色のバラの飾りが着いており、襟回りはひらひらしていて同色の幅広のリボン状ネクタイが結んである。オンボロ木造アパートには相応しくない、逆に目立つ格好だ。

宇羽階は、ふだん事務長は年齢の割にはオシャレだと思っていたが、こんなときも逆に派手な格好でいるな、と思って事務長を見上げた。

尻餅を突いた格好の宇羽階は、実は殺し屋だとカミングアウトした事務長には恐怖心を抱いていて、緊張から言葉が出て来ない。

「蒲団に戻ってまだ寝ときなさい」

事務長の言葉には威圧感がある。宇羽階は素直に従い、裸の尻をずらせて蒲団まで戻り、蒲団の上に胡座をかいた。

吉高春美は宇羽階の前に手に持っていたレジ袋二つを置いた。

「あなたは二日間たっぷり眠ったままだったわ。お腹が空いてる筈よ。さあ、食べなさい」

宇羽階は思い付いたように急に空腹感を覚えた。また、自分は二日間も眠りっぱなしだったのか、と驚いた。

空腹感に矢も盾も堪らず、レジ袋をガサゴソと開く。中にはおにぎりとパン類とペットボトルが2本入っていた。宇羽階はサンドイッチをガツガツと食べ始めた。

かなり久しぶりに食べれる食べ物が食道を通り胃に入って行く感覚に、宇羽階は涙が出て来た。ウッウッと嗚咽を漏らしながらサンドイッチを食べてしまい、ペットボトルの飲料をゴクゴクと飲む。

「まだ泣くのは早いわよ」

何か不気味な微笑を浮かべながら、吉高春美は変色した古畳の上に座った。

春美は宇羽階の対面で幅広帽子とサングラスを取った。少々、化粧の濃い中年女性の顔が現れた。唇には真っ赤なルージュが塗ってある。髪はいつものようにミドルヘアを六四で分け、髪先はウェーブを掛けてある。

宇羽階はおにぎりを頬張りながらも、事務長には訊きたいことがいっぱいあった。しかし緊張感からうまく言葉が出て来ない。

宇羽階は緊張しながらも吉高春美の顔を見た。自分にいろいろと訊きたいのだな、と察した春美は宇羽階に優しく言った。

「お腹が空いてたでしょ。ゆっくり食べなさい。時間はたっぷりあるんだし」

「ううう…」

とにかく自分の今の状況や自分の家族のことと訊きたいことが溢れている宇羽階は焦って、言葉ではなく呻き声が出る。

「オホホホ…」と春美は宇羽階の態度に可笑しそうに笑った。

「じゃあ、そうね…。先ず、あなたは本当は死んでいる筈なのよ」

春美の一言におにぎりを頬張る口元の宇羽階の手が止まった。恐怖感に顔が青ざめる。

「あなたも意識を失う前に覚えてるでしょ?施設長の態度を」

宇羽階は口元に齧りかけのおにぎりを止めたまま、固まって動かず、じっと吉高春美の次の言葉を待った。

「施設長の合図であたしはあなたを始末しなきゃならなかったの。だからあたしはあなたの首に注射した」

春美の微笑を不気味に感じながら、宇羽階は黙って聞き続ける。

「本来はあの注射は毒薬よ。でもあたしは逆らった。勿論、施設長は知らない。薬は催眠剤にしたの。施設長が知ったらあたしも施設長の始末対象になるかもね」

緊張した面持ちで聞いていた宇羽階だったが、一言、搾り出すように言葉を発した。

「どうして僕を殺さなかったんですか?」

吉高春美は已然、微笑している。

「あら、そんなことを訊くの?山をくだる道中で話したじゃない。恥ずかしいわね」

春美は目を逸らした。

「あたしはねぇ、あなたを生かしておきたかったのよ。だから施設長に逆らうという大きな危険をおかしたの。無論、このままあなたの生存を施設長に知れないように隠し続けるつもりよ」

「ぼ、僕が生きていることが施設長に知れたらどうなるんですか?」

「そんなの決まってるじゃない。施設長はああ見えて恐ろしい人よ。即刻、あなたもあたしも始末されるわ」

「でも、その役目の人は事務長なのでは?」

春美は、あはは…と声を出して笑った。何だか自嘲ぎみな笑いだ。

「あの施設長くらいになると、そんな役目の人間はいくらでも調達できるわ。施設長の裏の顔では、暗黒街、今ふうの言い方だと闇社会ね、闇社会にも顔が利くわ。多分、あたし以上の腕の殺し屋を用意するでしょう」

春美の言葉に宇羽階はぶるぶると震えた。顔面は蒼白だ。

「でも大丈夫。あたしはあなたを隠し通して見せる」

春美は自信たっぷりな態度だ。宇羽階をあまり刺激するまいという心遣いかも知れない。

「あ、あ、あの、僕の家族はどうなるんでしょう?」

宇羽階は激しく動揺している。妻子を愛するマイホームパパの宇羽階に取って一番気になることだ。

春美は視線を落とし一瞬間黙った。どう話そうか考えてるようだ。そして宇羽階の目を見詰めながら思い切ったように話し始めた。

「あのね、施設長はね、あたしがあなたを完璧に始末したと思っている。死体の処分まで完璧にね。そして対外的にはあなたは行方不明という形になる。死んでる筈のあなたが家族に近付けば、あなたの生存がバレ、あたしもあなたも抹殺される。そして施設長の恐ろしいところは完全な証拠隠滅のためにあなたの家族も全部始末される」

吉高春美が一気に喋ると、それを聞いた宇羽階は固まったように動かなくなった。勿論、顔面蒼白のままだ。視線は春美の方を見ているが網膜に何も映ってないようにただ宙空を見ているようだ。

宇羽階の両目からぽろぽろと涙がこぼれ落ちる。

「すると僕はもう娘にも他の家族にも二度と会えない訳ですか」

力なく宇羽階の口から質問の言葉が漏れ出た。ぶつぶつ独り言でも言うような具合だ。

春美が静かに肯定した。「そうなるわね」

宇羽階は全身の力が抜けたように肩を落とした。せんべい蒲団のシーツの上にポタポタと涙が落ちる。

「でもね宇羽階くん。こうやってまだ命がある訳だし新しい生き方だってできるわ。本当はもうあなたはあの山間の自動車の中で死んでいたのよ。これは幸運だと思わなきゃ。あたしと一緒に新しい人生を生きるのよ」

吉高春美が励ますように力強く言った。宇羽階はガックリと肩を落としうなだれてシーツに目を落としたままだ。頬を伝う涙がシーツに落ちて行く。

この何日かであまりにも大きな事態を経験して心身共に疲労困憊の状態にある宇羽階晃英は、動揺して大きな声を上げる力もなかった。

吉高春美が膝立ちで前に進んで来て、慰めるように宇羽階の両肩を抱いた。

「事務長…」

思えば事務長-吉高春美には命を二度救われている、と心に偲んで宇羽階はボソリと春美を呼んだ。

それに反応して、身体を離した春美が言う。

「宇羽階くん、あのね、あたしはもう“事務長”じゃないの。あたしはあそこはもう辞めて来たの。円満退職よ」

宇羽階は驚いて顔を上げ、春美を見た。

「施設長もね、これまでのあたしの功労からあたしの退職を快く許してくれたわ。今はあたしも何の束縛もない自由の身だわ」

「あの、功労と言いますと…?」

「功労は功労よ。施設の表の仕事の事務や経理以外、あたしもいろいろと施設長の命令で汚れ仕事をして来たからね」

「あの、気になってたんですけど、ほら、あの施設は辞めて行った職員が相当な数いるじゃないですか。都市伝説みたいに中には行方不明のまんまの元職員も何人か存在するって言うけど、あの、その、事務長、いや吉高さんが、その、仕事した職員も中にはいるのでしょうか?」

宇羽階はおそるおそるという感じで春美に訊いた。

春美は少し考えてから話し始めた。

「いるわ。あなたの知らない人。ずっと前の、まだあの施設の創立当初の、一番最初にあの施設の現場の主任になった人。30代半ばの男性職員で自分の考えを持った、はっきりと物を言う男だった」

春美は昔を思い出すように、遠くを見るような目をした。

「施設運営のオーナーサイドは、特に現場の役付き職員は絶対的なイエスマンが欲しかった。でもその主任、福花っていう名前の男だけど、彼は自分の考えにこだわる男だったから上層部に逆らったの」

宇羽階は黙って聞いている。

「施設オーナーサイドに逆らう福花主任を最も嫌ったのは副施設長ね。副施設長はもうその頃から地下施設を造る計画を持ってたから、福花を拉致して地下に閉じ込めて、奴隷労働者として穴を掘らせることを提案してた。副施設長の福花嫌いといったら憎悪してるくらい嫌ってたからね。地下で一日一食粗末な飯で奴隷として重労働させて衰弱死させる案を出していた。副施設長はサディストだからね」

宇羽階の態度は興味津々だ。何となく少し生気が戻って来た様子だ。

「でもね、それは施設長が反対した。もともと施設長は地下に施設を増設するなんて乗り気でなかったし、施設長は福花が嫌いとかいう私情ではなくてビジネスライクに福花の存在が邪魔になったの。当然、副施設長よりも施設長の権力が強いし、副施設長の案は即脚下されて、福花はシンプルに始末してしまおうということになったのよ」

春美は片手を畳に突いて横座りしている。ちょっとくつろいでいる姿勢だ。

「まぁ、ね、そこで施設長からあたしに命令が下った訳。あたしは試してみたい薬物があったんでね。それで始末したわ。簡単だった。とあるルートから、ロシアの国家政治機関に連なる秘密警察から流れて来た、ノビチョクを手に入れることができたんでね」

「ノビチョク…ですか?」

「そう、ノビチョク。あんた知らない?ほら、だいぶ前になるけど、イギリスに逃亡してた元ロシアのスパイの男とその娘に、多分、粛清のためだと疑われる、毒物使用があり暗殺未遂に終わり、なおその毒物騒動に捲き込まれて死亡者や重体者が出た、イギリスの事件。それとそれから二年後くらいかな、ロシアの現政権への反政府活動家が航空機内で毒物により意識不明の重体に陥った、ロシア国内の事件。これらの毒殺や毒殺未遂事件に使われた猛毒剤がノビチョクよ。あたしはね、暗黒街のネットワークからノビチョクを手に入れることができたのよ」

それを黙って聞いていた宇羽階は呆然としているしかなかった。宇羽階晃英のような普通に暮らす一市民が聞くにはあまりにも突飛な話だった。

そういう恐ろしい話を淡々と話した吉高春美は、むしろ自慢気な感じで微笑さえ浮かべ悠々とした態度だ。

何とか宇羽階が言葉を出した。

「あ、あの社会福祉施設の一介の現場主任が、そ、そんな大それた毒薬で暗殺されて、何処かに死体を葬られ、未だに行方不明扱いされてる訳ですか…」

宇羽階の最後の方の言葉は震え声になっている。

「そう。山奥の土中深く埋められてるわ。だって、福花が悪いのよ。施設長に逆らうんだもの。施設長の方針に逆らったのは一度や二度じゃなかったの。おまけに県庁の福祉課に訴える、みたいなことまで言い出すんだもの。そりゃあ始末されるわよ」

宇羽階はまたガタガタ震え出した。

「でも宇羽階くん、あなたは大丈夫。あたしが守ってあげるわ。あなたはこれからあたしと共に生きるのよ」

春美は嬉しそうにニコニコ笑いながら話す。

「そ、そのノビチョクって毒物は事務長はまだ持っているのですか?」

宇羽階は震え声で訊ねる。

「だからもう事務長じゃないんだってば。ノビチョクは貴重なものだから少量しか手に入らなくてね、もうないわ」

「吉高さんが仕事した職員って何人いるんですか?」

「あたしが葬ったのは福花ひとりね。あとは知らないわ。行方不明のままの職員が男女とも何人か出てるから、副施設長が拉致監禁した挙げ句、地下で奴隷労働させられてるのが何人かいるんじゃないの。ろくに食べ物も与えずに過酷な重労働をさせてるらしいから、もう死んでるかもね。施設長が副施設長が造ろうとしてた地下施設の残骸は、証拠隠滅のためにそのまま埋めてしまうらしいから、もし生きてたとしても生き埋めで終わりね。でも、あそこで生活する利用者さんも働く職員たちも、施設の地下に死体が幾つか埋もれたまんまだと考えると、知らないとはいえちょっと気味悪いわよね」

そういうと吉高春美は顔を上げてホホホ…と高笑いした。

宇羽階は、本職が殺し屋の元事務長は、人の死なんてことには何も感じないんだろうな、と思った。同じ職場で働いていた人間の死に蚊に刺されたほどの痛みも感じはしないのだろう。そう思うと宇羽階はまた怖くなって来てぶるぶると震えた。

「まあ、そんなに蒼い顔してないで、これから新しい人生を生きて行くんだから、もっと元気出しなさいよ。今日はセカンドライフの門出みたいなもんよ」

春美の励ましに対して、宇羽階は頭を垂れ肩を落とし、まるで生気がない反応だ。実際、宇羽階は自分でも生きているのか死んでいるのか何も実感がないような気分だった。

「しっかりしなさいっ!」

春美が怒ったように声を上げると身を乗り出して来て、片手を伸ばし宇羽階の股間を掴んで来た。しかし掴めない。

素っ裸の宇羽階はパンツなどの布を何も着けてない上に、本当は自慢の男性シンボルも縮こまってしまって下腹の肉に埋もれているような状態だ。その下の玉袋も股間の骨に張り付いたように縮み上がってしまっている。恐怖心や絶望の感情は、一番、男性の股間部に現れるようだ。

何の突起物もない平面な股間部にぱらぱらと毛が生えていて、掴めなかった春美のグー握りの指の間に数本の陰毛を挟んだ。

春美が手を戻そうと引くと、指の間に挟んだ陰毛がぷちぷちと抜けた。

宇羽階は陰毛が引き抜かれるのが痛かったが、痛みに対する声を上げる生気もない。

「やっぱり駄目ねぇ。山の中と一緒ね。だいたい男って気持ちや感情に左右されるけど、特にあなたはそうね」

「はい、吉高さん。僕は今はもう気持ちは絶望のどん底にあります。とてもとてもそんなことできる状態ではありません。僕も吉高さんの魅力はよく解ってます。でも無理です。せっかく買って来ていただいた食べ物ももう喉を通りません。今の僕は呼吸してるだけで精一杯の状態なんです」

宇羽階の言葉に吉高春美は一瞬、怒った顔をしたが、直ぐに微笑を浮かべた。

「でも大丈夫よ、宇羽階くん」

と言って春美はすっくと立ち上がった。

宇羽階はせんべい蒲団の上で裸のままだらしなくあぐらをかいた姿勢で、春美を見上げて、今から蹴飛ばされるのだろうか、と怯えた。宇羽階の裸の腰が引ける。

「あっはっは…。そんなに怖がらなくてもいいのよ、宇羽階くん。大丈夫なの、あたしには奥の手があるの」

春美は余裕たっぷりな様子で宇羽階を見下ろして笑っている。

「奥の手…?」

宇羽階が呟くように、春美の言葉を繰り返した。

「そう、奥の手。というかあたしの一つの得意ワザだけどね。殺人術に使うこともあるわ」

殺人術と聞いて宇羽階はまた怯えた。さらに蒲団の上の腰が引ける。

「殺人術に使うこともできるけど、とっても楽しい素晴らしいラブアフェアにも使えるの。このあたしのワザを使えばどんなに駄目なサオでも元気百倍のギンギンにできるの。大丈夫よ安心して、宇羽階くん。とろけるような快楽が待ってるわよ」

そう言って笑う吉高春美は自分の衣服に手を掛け始めた。なまめかしく妖艶なムードを醸し出しつつ、不敵に笑う吉高春美が上着のブラウスを脱ぎ棄てた。

呆然とした宇羽階晃英は、怯んで動けず、ただ吉高春美を見上げていた。

(続く)

○ 「じじごろう伝Ⅰ」狼病編 のタイトルの“章”である「狼病編」のテーマである、狼病に関しては物語の中ではもう既に解決済みなのですが、このお話はまだ続いて行きます。 テーマの狼病の件はもう片付いているのですが、物語進行の中で派生した枝葉のエピソードは続いています。「じじごろう伝Ⅰ」狼病編(26)は終わりますが、このお話はまだ続きます。次回「じじごろう伝Ⅰ」狼病編(27)へ続く。

※この物語はフィクションであり、実在する団体·組織や個人とは全く関係がありません。また物語の登場人物に実在するモデルはいません。

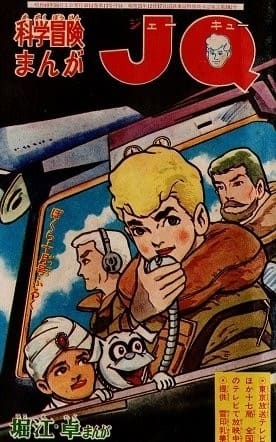

「科学冒険まんがJQ -ジェイキュー-」-月刊·ぼくら 連載-

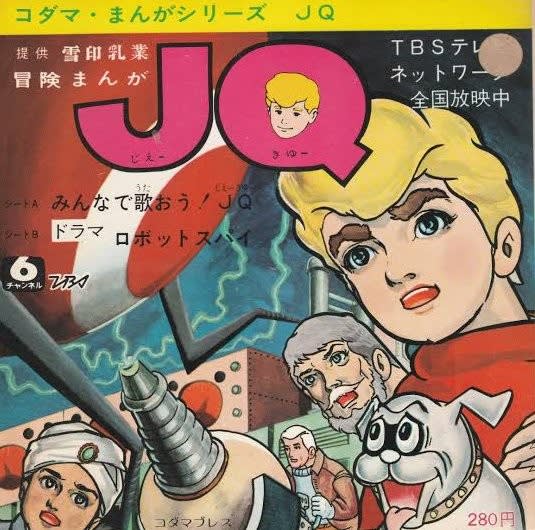

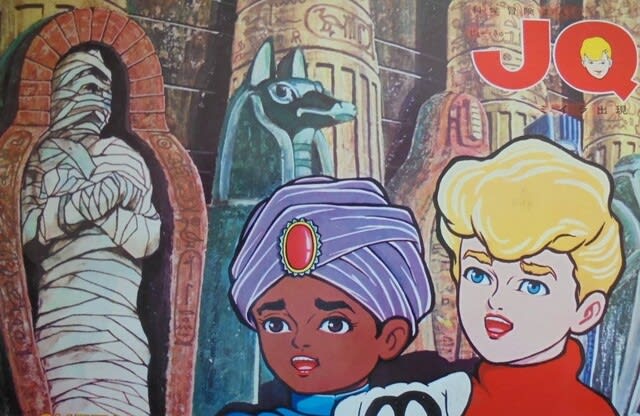

僕はこの、アメリカ輸入アニメで、昭和の少年月刊誌-ぼくら 掲載の漫画作品のタイトルを長らく「冒険少年JQ-ジェイキュー-」で覚えてて、つい最近、この洋アニメ-漫画作品の本当のタイトルが「科学冒険まんがJQ-ジェイキュー-」だと知った。勿論、この作品をリアルタイムでテレビで見て漫画雑誌で読んでた頃は、ちゃんとしたタイトルは解ってたろうけど。

何しろ僕が「科学冒険まんがJQ」をテレビで見て雑誌で読んでたのは、9歳のときで今から60年近くも前のときだ。

当時のアメリカ輸入アニメ「科学冒険まんがJQ」の日本国内初放送は1965年1月末から同年9月下旬までの7ヶ月間ですね。当時9歳の僕はこの輸入SFアニメは多分、毎週見ていたと思います。

主題歌がカッコ良くて好きでしたね。後々知るんですが、あの時代の大物タレントの前田武彦さんの作詞なんですね。で、この主題歌の歌唱が坂本九さんで驚きました。坂本九さんはあの時代の大人気有名歌手です。まさかアニメの主題歌歌ってたなんて。

前田武彦さんの大ブレイクは60年代後半も末期よりの時代だな。テレビ-バラエティー番組の自由なMCの草分け。前田武彦さんってずーっと高卒のテレビの人と思い込んでたけど、立教中退なんだな。けっこうインテリだったんだ。

何よりも僕がこの「科学冒険まんがJQ」を好きだった訳は、テレビアニメの日本版コミカライズ、漫画版が当時僕が愛読して毎月購読していた講談社の月刊誌「ぼくら」に連載されていたからです。

ちなみにどーもテレビアニメ版の方の番組タイトルは「科学少年JQ-ジェイキュー-」だったようですね。

月刊·ぼくら 連載の漫画は「科学冒険まんがJQ」でテレビ放送の番組タイトルは「科学少年JQ」のようです。

講談社の「ぼくら」連載の「科学冒険まんがJQ」は好きでしたねぇ。作画は堀江卓先生でした。漫画人気も高かったようで当時の「ぼくら」毎号の別冊ふろくで掲載されてました。B5本誌から続くB6別冊ふろく。本誌掲載分はカラーページや表紙絵カラーが多い。

僕がずーっと「冒険少年JQ」のタイトルだと思い込んでた「科学冒険まんがJQ」は、昭和の少年月刊誌「ぼくら」に連載されてた人気漫画だった訳ですが、月刊誌「ぼくら」のはっきりした連載期間が解りません。まぁ、初出テレビ放映されていた1965年の1月あたりから9月10月あたりまでだと思いますが。

この時期10歳頃の僕はSFアニメドラマ「科学冒険まんがJQ」に興味津々で、もとより僕は幼少時からSF漫画、SFドラマが大好きでしたから、このアニメ~漫画にもけっこう熱中してたんですね。

僕は幼少時から家の中で落書きばっかりして遊んでましたが、7歳頃から、漫画本のプロの描いた漫画作品の真似をして、鉛筆書きで毎日漫画を描いて遊んでました。

落書きの気の利いたよーな鉛筆殴り書き漫画です。漫画本の真似だから絵だけ真似て描くのではなく、ごくごく単純なストーリーで子供の描くヘタクソな“漫画”を描いてました。

僕の漫画描きの独り遊びは7歳頃から15歳まで続きます。

少年雑誌漫画や貸本漫画の真似で鉛筆殴り書き漫画を描いて独り遊びに勤しんでいた子供時代の僕ですが、当時流行っていたテレビアニメの主題歌·挿入歌と声と音だけのドラマを録音したペラペラビニール製のソノシート、けっこう高かったんですが、子供時代の僕も何枚か買って持ってました。

ソノシートはビニール製のレコード盤ですね。16ページ綴りくらいの総カラー美麗ブックレットに挟み込んである、簡易レコード盤。表面が歌2曲で裏面が音と声だけのドラマ。ラジオドラマみたいなもんかな。

僕は「宇宙エース」と「宇宙少年ソラン」のソノシートを持っていて、ブックレットの漫画絵があまりにも綺麗なので、真似て自分で描いて、子供なので凄い単純なストーリーの物語で漫画描いて、16~20ページくらいの漫画本作ってた。

漫画本といっても西洋紙をホチキスで綴じて普通の鉛筆と色鉛筆で描いた、粗末な自作漫画本。

子供ながらけっこう似てたと思う。小学生の落書きみたいな漫画にしては割りとうまかったんじゃないかな。我ながら。大昔のことだけど。

当時、僕は「科学冒険まんがJQ」のソノシートは買ってはいないけど、テレビアニメに熱狂的になってたので、月刊「ぼくら」掲載の堀江卓先生の漫画絵を真似て描いて、「宇宙エース」や「宇宙少年ソラン」の真似漫画みたいに、僕自作のお粗末な「科学冒険まんがJQ」の漫画を描いてた。やっぱり頭の悪い小学生が考え付く非常にシンプルなストーリーの真似漫画だったと思う。

でも、堀江卓先生描くJQ=ジョニー·クエストの模写絵はけっこう上手く描けてたと思う。「宇宙エース」も「宇宙少年ソラン」も主人公の模写絵は割りと上手く描けてたと思う。

僕の小学生時代、他に鉛筆描き漫画だけど、16~20ページくらいの西洋紙綴じで、「ウルトラマン」とか「ナショナルキッド」も描いた覚えがある。

まぁ、子供の自己満足の独り遊びなんだけどね。

「科学冒険まんがJQ」は、主人公がジョニー·クエストという少年で、お父さんが天才科学者のクエスト博士。クエスト博士は自分のジェット機などで研究のため世界中を飛び回っている。同行するのは息子の他、優秀な助手の屈強な若者、レース。元軍人みたいで、さまざまな乗用機器の操縦ができて武器を操り、格闘の達人みたい。それと、ジョニー·クエストの親友のインド人少年、ハジ。ジョニー·クエストの飼い犬のバンディ。

科学冒険まんがのストーリーなので、クエスト博士一行が世界のさまざまな地域でSF的な怪事件に遭遇し、危機に曝されながらも戦い、難事件を解決して行く冒険ドラマ。科学兵器やロボットや怪物どもと戦い、犯罪組織を壊滅させるストーリーが多いですね。

2015年と2018年に、1964年に制作されたテレビアニメ「科学少年JQ」の実写化が企画されてたという情報をネットで見つけたんだけど、結局、その後、実現はされてないようですね。50年越しの企画だったようですがポシャったのかな。テレビドラマではなくて劇場版映画のようですが。2018年からだともう6年経ってるけど実現の目処は立ってない訳かな…。

子供時代の僕は当時、テレビアニメ放送の「科学冒険まんがJQ」の主題歌が好きでよく1人で口ずさんでいたものです。では最後にテレビアニメの主題歌の1番の歌詞です。放送では冒頭、タイトルバックに1番歌詞部分だけ流れてました(冒険タイトルバックには2番まで流れてたのかな?)。

♪太陽は燃える ジャングルは叫ぶ

謎に輝く 宇宙の星へ

冒険を求めて 地の果てへ

神秘の世界 宇宙の果てへ

勇気を出して進め

JQ JQ JQ JQ ジョニー・クエスト

「高校生無頼控」 原作·小池一雄-作画·芳谷圭児

僕が、芳谷圭児氏作画-小池一夫氏原作の傑作青春熱血恋愛劇画「高校生無頼控」をB6判アクションコミックス全8巻で読んだのって、1977年か78年頃かな。勿論、このときが初読で、その後二、三回読み返してるかも知れない。

僕が少年漫画雑誌ではなくて、青年コミック雑誌を読み始めたのが多分、1976年くらいからだと思う。「高校生無頼控」の初出は、双葉社発行の青年コミック雑誌「週刊漫画アクション」に1971年7月から連載が始まり、誌の73年6月まで連載された。

1971年から73年までの間は僕は調度高校生の期間だ。僕はこの時期は青年コミック誌や成人漫画雑誌は読んだことない。無論、それまでに本屋の店先でパラパラとか友達の家でパラパラ見せて貰ったことはあったけど。

高校三年のときに学校に「高校生無頼控」のアクションコミックスの1冊を持って来てる、他のクラスの同級生がいたけど僕はその本は見てはいない。他クラスの同級生の1人がワザワザ僕んトコまで来て「おまえが持って来た本か?」と訊きに来たけど、僕は「違う」と何か素っ気なく答えたのを覚えている。まぁ、特に仲が良い同級生でもなかったし。ほとんど話したことない同級生だった。

主人公が女にモテモテでエッチなシーン満載の漫画作品だったから、年齢的に性愛に興味津々、女にモテたくてモテたくてしょうがない青春期の少年たちに取っては、非常に関心の強いコミックで、まぁ、あの年齢の少年たちには楽しく面白かった訳です。

実際、「高校生無頼控」は当時の若者たちに大人気の青春劇画でした。エロさ満載だったし。

大昔の記憶だけど、僕んトコに漫画「高校生無頼控」のコトを訊きに来た同級生の彼は、高校生“ブライヒカエ”と呼んでいた。僕も最初、“ブライヒカエ”かと思った。後で高校生“ブライコウ”と読むんだけれど。でもやっぱり“ブライヒカエ”で良いのかな?“ブライコウ”と読む人も“ブライヒカエ”と読む人もいるけど。柴田錬三郎さんの代表作の一つ「眠狂四郎シリーズ」に「眠狂四郎無頼控」という作品もあるけど。「コウ」と「ヒカエ」どっちが正しいんだろ?この場合の「控」の意味は“記録”とか“覚え書き”とか“日記”みたいな意味で使われてるのかな。

僕が漫画「高校生無頼控」をコミックス全巻読んだのって、多分21歳くらいのときじゃないかな、と思う。もう、女にモテたい、女にモテたいと思って仕方のないときだ。まぁ、女にモテたい、とは十代半ば頃に色気付いてから先は二十代も三十代もずーっとだったろうけど。まぁ、男はみんなこれはオスの本能だよなぁ。まだ“草食男子”なんて言葉がなかった時代だし。

「高校生無頼控」の主人公の少年、“突きのムラマサ”こと村木正人が女にモテモテでナンパの達人で、常に美女をモノにして連載の毎回毎回エッチをしている。青年時の僕は憧れてましたねぇ。俺もこんなふうに美女のナンパに成功して美女と楽しく過ごせないかと。夢でした。勿論、夢で終わったけど。

“ナンパ”って別に「ヘイ、カノジョ~、一緒に遊ばな~い」みたいな巷でよく見る、軽いノリのチャラい、行き掛かりの知らない女性に最終目標エッチで声掛ける、いわゆる“ナンパ”ではなくて、最終到達地点はエッチと同じコトでも、“突きのムラマサ”の場合は、何か訳有りそうな、何か悩み抱えてそーな若い女性の、困ってる問題に介入して一緒に問題解決に向けて尽力してあげて、立ち直って明るくなったその女性といつの間にか肉体関係に入ってる、という感じの、ちょっと深い意味の“ナンパ”でしたね。

漫画「高校生無頼控」のストーリーのおおまかな内容は、時代的に大学紛争に没頭したか捲き込まれたか、大学紛争の渦中の中で行方不明になってしまっている、大学生の兄を捜すため、高校を中退して単身、東京にやって来る、薩摩示現流の剣道の達人、村木正人少年が上京の道中や東京に入ってからと、さまざまな美女たちと邂逅し、そこからいつの間にか正人少年と各美女のエッチな関係になって行くお話かな。

僕が漫画「高校生無頼控」を読み返したのも、もう何十年も昔のことだから「高校生無頼控」のストーリーの詳細なんて忘れきっています。

ネットで「高校生無頼控」のことを調べると、主人公の捜す兄は、学生運動の過激派のリーダーで警察に追われて行方不明状態になっており、故郷鹿児島で兄の婚約者の女性が重病で明日をも知れぬ命という切羽詰まった状態で、主人公の薩摩示現流の達人の少年、村木正人は兄の捜索に、東京だけでなく、全国を回る旅を続ける話、というコトなんだけど、この漫画の本当のテーマは、女にモテモテ、スケコマシの達人、村木正人少年がさまざまな女性をナンパしてはエッチなお楽しみをして回る物語ですね。

読者も、剣道の達人の熱血少年がチンピラみたいな連中を叩きのめす爽快感よりも、数々の女をどう落としてエッチ状況へ持って行くかに興味が大きく、そこがこの漫画の楽しみであり醍醐味だったと思う。

主人公少年が旅して行く間に、エピソード的にさまざまな女性に出会い、各々相手の立場や抱える悩みなどを聞きながらも、論理で押し流していつの間にか肉体関係に持って行く。

村木正人少年は頭も良くて弁も立つから論理的に、さまざまな相手を納得させてしまう。だからいろんな女性とエッチに入って行くけど、決して無理強いではなくて、最初は戸惑っていた女性たちもいつの間にか正人君に身体を任せてしまう。知らぬ間に女性は恍惚状態で喘ぎ声を上げている。ここんところが読者待望のクライマックスですね、この漫画の。

掲載誌の漫画アクションもこの漫画も、読者は若い男性が主体で、読者の大半の男ドモは女性への関心がメチャ強くて、とにかく女にモテたくて日々悶々として送っているから、この漫画の主人公のスケコマシ術と成果に、俺もこんなふうにいろんな女とエッチして回りたい、と憧れて読んでたんですねぇ。

まぁ、勿論、これは創作漫画で、実際はそんなにうまく行く訳がないけど、読者男性たちはナンパの成功からの美女たちとのエッチに憧れ夢見た。漫画の主人公の村木正人君からが元から、イケメンで剣道の達人で腕っぷしが強くて正義感溢れる頭の良い少年で、現実にはありえね~って物語ですからね。

それぞれのエピソードの終盤クライマックスは必ず、美女との肉体関係エッチシーンが盛り込まれる、まぁ、ある意味エロ漫画でもある「高校生無頼控」ですが、表向きのテーマは、あくまで主人公が行方不明のお兄ちゃんを捜す、熱血感動コミックで、各エピソードでは正義感の強い熱血少年が予期せぬトラブルに見舞われ、自慢の剣の腕を奮うアクション場面もある訳です。

熱血剣道少年の主人公、“ムラマサ”の胸に刻み込んだ信条は“三流主義”で、この三流主義は汗を流し血を流し涙を流す、という熱血漢信条。これは多分、60年代学生運動ブームの若者の熱くたぎる闘争の時代が過ぎて、その反動のように70年代の若者が“三無主義”と言われた。

三無主義とは無気力、無関心、無責任の意味で、別にその時代の若者が自分らは三無主義だと主張した訳ではなく(当たり前)、そういうふうに世間で呼ばれたということですね。別名“シラケ世代”などとも呼ばれたり。“三無主義”は当時の流行語にもなってましたね。

流行語の三無主義を否定する意味で、熱血少年-ムラマサは三流主義を掲げて、前向きな行動力を示して熱く強く生きて行ってる訳です。

高校生時の僕自身は典型的な三無主義みたいな生活送ってましたけど。三無主義の引き籠りみたいなものでした。引き籠りって別に学校へは普通に通ってたし、学校にはいっぱい友達もいて毎日明るく振る舞ってたけど。高校三年間は何か精神的に引き籠ってたかなぁ。別に意識はしなかったけど三無主義は三無主義状態だったなぁ。

「高校生無頼控」はこういったジャンルを開拓した漫画、というか、熱血感動青春ストーリーにプラス“エロ”を入れて男性若者読者のハートを掴んだ人気コミックですね。ストーリー漫画の体裁で、モテモテ主人公が美人女性と出会い、何だかんだ結局口説いて行き、相手女性たちも気持ちを許し身体も許し、エッチな関係に入る、という、一見ストーリー漫画ながら、その醍醐味は終盤の女が落ちるエロエロベッドシーンだという、爽やかナンパ漫画。

こういった趣向の漫画作品はそれまでなかった。「高校生無頼控」はこういった爽やかナンパ漫画の草分けの先駆け作品です。言い方変えたら、青春イコール結局エロ、とはっきり示したコミックかな。

若者どおしの恋愛も行き着く先は結局、肉体関係ですからね。いくら純愛とか言っても。特に男の方はオスの本能で好きになったら、したいしたいになっちゃう訳だし。

漫画「高校生無頼控」全8巻はこれまでに三、四回くらいは同じものを読んでると思うけど、最後に読んだのだってもう何十年前のことで、大まかなストーリーはぼんやり覚えてて、何ヵ所かは印象に残ったシーンをおぼろに覚えてたけど、詳細どころかそれ以外ほとんど忘れきってた。

で、「高校生無頼控」を読んでみた。電子書籍で。でも最初の1巻全部と2巻の途中まで。すっかり忘れてたけど、ああ、こういうシーンがあったんだな思い出した、というところもほんのちょっとはあった。

「高校生無頼控」は、何十年も前に読んで覚えてたイメージとだいぶ違ってた。エッチなシーンはたいしたことない。エロ漫画とはほど遠い、そのエピソードごとのヒロインとエッチに至るシーンと肉体関係シーンは描いてるけど、ほんの何コマかだね。別に詳細にエッチなシーンを描き込んでる訳ではなく、1エピソードが30ページくらいあるとするとほんの2、3ページくらいか。エッチシーンの大画面もあるけど、イメージ描写っぽい描き方かな。

村木正人少年は高校生の年齢だけど大人びていて、ハンサムで男らしく一本筋の通った芯の強いとてもしっかりした子で、剣道の達人で喧嘩が強く、頭が良くて機転が利いて、メッチャ弁が立ちどんな相手も論理的に言い負かす。また高校生のくせに法律に強くて特に刑法をよく知っている。これは原作者の小池一夫先生が中央大学法科出身ですからね。主人公はこれは絶対モテるという万能少年のヒーローですね。

上記で“ナンパ漫画”と評したけど、これは思い込み違いで、口説いて口説いて相手に納得させてエッチ関係に入るような“ナンパ”ではなく、モロに強姦に入るような凌辱行為の多い漫画ですね。

エピソードエピソードごとのヒロインの美女たちを、ほとんど毎回、襲い掛かって否応なしに肉体関係に入る。最初は拒む毎回のヒロインたちも屈強な男性のムラマサの体力に負けて犯される。けっこう暴れたりするんだけどブチュウってキスしてたりして、何か観念したのかムラマサに肉体を任せてエッチ行為を続けてしまう。

で、初めは拒んで抵抗してたくせに行為が終わるとカッコ良いムラマサに惚れてしまう。あれだけ拒絶してた相手なのに一回の行為のあとは、もうムラマサとその都度都度のヒロインは恋人どおしみたいに仲むつまじくなってるんだよね。

まぁ、ムラマサは力ずくで女を犯すけど、殴る蹴るの暴力は振るわないなぁ。ただ、一回、抵抗する女を殴ったあと犯す、モロ強姦もあったな。

この漫画、女性側からしたらこういう描き方は腹が立つんじゃないかなぁ。特に今の女性は。90年代以降の女性たちが読んだら拒否反応示すだろうなぁ、と思う。こういう描き方は絶対怒り出すと思うな。

この漫画が描かれたのは1971年だからなぁ。

昭和の昔はよく「押し倒してヤッちゃえ」って言われてた。相手が拒否してても無理やり肉体関係持ってしまえば相手は落ちる、って言い方。今だったらモロに犯罪だけど。昭和でも犯罪だったろうけど。

昭和の時代は強姦されても訴え出る女の人はほとんどいなかったって言うしね。女の人が弱かった時代。70年代のウーマンリブとか女権拡張運動が世界的に起きて日本の中も運動が活発になり、社会の意識がじょじょに変わって行った。

なかった女性の権利も社会的に拡大して行った。1985年の男女雇用機会均等法の制定とか法的にも整備されて行ったし。女性が無理やり凌辱される犯罪も被害者の方に寄り添った取り調べや裁判がされるようになって行ったし。

昭和までは、まだ貞操観念というのがあった時代で無理やりにでもそれが折られてしまうと女性は諦めてたのかな。昔は、最初は女の人の方が抵抗して拒むのを男の方が力ずくで無理無理エッチをして最後まで行って、その後、結局その二人は結婚したって話を何度か聞いたことあるもんな。女性が諦めて降りてたのかどうなのか。

ムラマサみたいに襲い掛かって、抵抗する女を最初は力ずくで無理やり犯して、そのあとは、一回エッチ行為のあとは、女の方が無理無理抱いた男に惚れてしまう、というのは当時の男たちの思い上がりだったのかな。今の時代だったら、拒否してるのに無理やり犯して来た男を一回エッチしたあとに惚れてしまう、なんてことは先ず有り得ないよな。

まぁ、よっぽどカッコ良い男で本音はそのカッコ良さに「イイ男ね」と、ちょっと参ってる気分だけど立場的に拒否する態度取ってて、無理やり犯されて本音がストレートに表面に現れて惚れました、というケースもあるのかも知れないけど。やっぱ、今の時代は女の人は無理やりエッチなことされたら先ず怒るよなぁ。かなり激怒するよなぁ。

主人公ムラマサの行方不明の兄は、学生運動·過激派の大幹部で警察に指名手配を受けて捜索されている。故郷·鹿児島の兄の婚約者は難病で床に伏したまま余命一年くらいの状態にある。この婚約者はムラマサの初恋の人でもある。死ぬ前に一目、婚約者に会いたいという初恋の人の願いを叶えるためにムラマサは単身、行方不明の兄を捜す。

ムラマサの目的は、兄を捜し出して自首させ罪を軽くし、保釈金を払って兄を鹿児島に連れて帰ること。保釈金の大金も道中、いろいろな方法で金を稼いで行く。ココも漫画の面白いところですね。

熱血ストーリー漫画「高校生無頼控」はこの一本の縦軸に沿って物語は進む。

でも漫画の醍醐味はムラマサの行く先々で出会うたくさんの美女たちとエッチな関係になること。モテモテなムラマサだけど、かなり強引な方法で相手の女性たちを惚れさせる。この漫画はココに人気があったんですねぇ。

ムラマサは過激派大幹部の兄を捜索する警察捜査本部の部長とも連絡を取り、行方不明の兄と繋がりの有りそうな学生運動グループへの潜入に成功する…。・・・

コミックス単行本全8巻もあるのに、2巻の初めの方でもう兄の行方を知ってそうなグループと接触する。この兄の捜索という本筋だけで全8巻の長さをもたせられるのかな?と疑問に思ってしまう。

もう「高校生無頼控」の物語の流れなんてすっかり忘れきってしまっている。昔、三回は全編読んでると思ってたのだが。何十年も経ってるからなぁ。ただ自分が若かった昔のあの頃はモテモテのムラマサに憧れてたんだろうなぁ。俺もこんなふうに美女にモテモテの青春を送りたいと。勿論、夢見ただけで終わってるが。

「高校生無頼控」コミックス分第1巻を読んでて何故か吉田拓郎さんの昔々の若いときの曲、♪からっ風のブルース を思い出した。吉田拓郎さんの1973年6月リリースのアルバム「伽草子」のA面1曲目の曲。

だいたい漫画「高校生無頼控」と同時代の曲になるけど。「高校生無頼控」の方がちょっと先になるけど。

漫画「高校生無頼控」は三回、1972年73年に実写で劇場版映画化されてるけど、勿論、♪からっ風のブルース はこの3本の映画の主題歌や挿入歌になってる訳ではなく全然関係ない。

♪からっ風のブルース は吉田拓郎の作曲だけれど歌詞の作詞は岡本おさみ氏。

「うるとらSHE-シー-」「ビタミンI-アイ-」

都内住宅地に立つ一軒の民家は、片方の道路に面しては昔ながらの八百屋店舗、片側通りに面しては洒落たデザイン事務所、という細長い平屋で、真ん中で繋がってて風呂·トイレなどは真ん中で共有となっている。ここに住む二人のグラマー美人が、1人は美貌の女性デザイナー、六条千草22歳独身、1人は八百屋の美人女将にて16歳、しかしミセスの小原マキ。

この二人のグラマー美人と、16歳マキちゃんの亭主のオヤジが織り成す騒動を描くユーモア生活コミック。マキちゃんの亭主はけっこうオジサンに描かれてるからだいぶ年の差結婚みたい。デザイナー·千草はどっちかというと内気な方でおとなしめで恋愛にも消極的。活発で行動的な美少女-マキちゃんが恋愛に引っ込み思案な千草を駆り立てて引っ張り回し、それが騒動に発展するコメディー劇。グラマー美女二人の活躍はお色気抜群。ドタバタ調もあるかな。

というのが「ウルトラSHE-シー-」の物語。

「ビタミンI-アイ-」の方は、住宅街(マンモス団地)に越して来た薬局店舗の美人薬剤師-アイちゃんは未亡人で、グラマーな魅力的美女。住宅街に住むさまざまな男たちを虜にして行き、その住宅街の人々との交流が騒動を巻き起こす、生活ユーモアコミック。

「ビタミンI」の方はね、若い頃、凄く関心は強かった漫画なんだけど、きちんとちゃんと読んだ作品じゃないから、詳細はあんまりよく解らないんだよね。ごめんなさい。でも望月三起也先生描くヒロイン、薬剤師のアイちゃんがスタイル抜群な美人で魅力的で、主人公の漫画絵は目に焼き付いている。

「ビタミンI-アイ-」も「ウルトラSHE-シー-」も望月三起也氏作画の青年~成人向けのお色気コミックです。お色気コミックというか、ユーモア生活コミックでけっこうお色気シーンも入ってるかな、という作品ですね。普通の等身大の市井の市民の生活をユーモラスに描き、モロに性愛シーンとか入れたエロ漫画ではないのですが、まぁ、青年~成人向けコミックとしてお色気シーンもある、という程度かな。大人向け生活ユーモア漫画ですね。

「ビタミンI-アイ-」が小学館の青年コミック誌-ビッグコミックに連載されていたのは、1971年中なのですが、ちょっとこの当時のビッグコミックの第何号から何号までの連載かが解りませんでした。1968年に月刊誌として創刊されたビッグコミックが翌年4月から隔週刊(月二回刊)誌となって2年目、創刊から3年目の連載作品ですね。コミックス単行本としての「ビタミンI-アイ-」は小学館からではなく、1974年に大都社から全2巻で刊行されました。

「ウルトラSHE-シー-」もビッグコミック掲載で連載期間は1972年中だから、ビッグコミック誌上で「ビタミンI」の連載が終了して直ぐに後続で「ウルトラSHE」の連載が始まった形になりますね。

「ウルトラSHE」もコミックス刊行は小学館からではなくて、連載終了からだいぶ経って1982年に朝日ソノラマのサンコミックスからですね。

60年代後半、1967年頃から雨後の筍のように“青年コミック誌”が多数創刊されました。読者対象が18歳以上の青年~大人の漫画雑誌ですね。永井豪が初めて、というくらいに画期的に1968年から連載開始した「ハレンチ学園」で少年誌で漫画絵といえど、少女のヌード絵を描きましたが、それまで少年·少女雑誌では性的な表現は勿論のこと、女性のヌードはタブーでした。

60年代後半に創刊された青年コミック誌では、漫画で女性のヌードを描くのは勿論OKで当時も軽い性的表現は描いてもOKでした。だいたい当時の青年コミック誌には女性のヌード写真のグラビアが巻頭に着いてたし。青年コミック誌のヌードグラビアは当時は外国人の若い女性のが多かったですね。

60年代後半から70年代前半の僕は中学生~高校生時代ですから、色気づいてから女性や性的な事に興味津々、もう頭の中は毎日女性の裸でいっぱいみたいな時期でした。

中学生~高校生時代は青年コミック誌が読みたくて見たくてしょうがないような時代でした。特に望月三起也先生の描く青年コミック誌掲載の漫画も見たかった。望月三起也先生の描く若い女性はセクシーさ抜群でしたからねぇ。

僕の中三~高校生時代、僕ンチはひどい貧乏で…、凄まじい貧乏で、と書こうと思ったけど、確かに三食-食べるのと高校行けるの以外、高校生時代、かなり貧乏で衣服なんて全く買えなくて、家では中学の頃のシャツやセーターと、親父が昔穿いてたボロボロ作業ズボン、小遣いなんて全くなかったけど、まぁ、食べれてたしな。オヤツみたいな菓子は食えなかったけど。

高校生時代は最初、朝、母親が作ってくれる弁当持って行ってたけど、同級生たちがみんな校内の学食でうどんかカレーライスか定食食べてて、弁当昼食の同級生がかなり少なかったんで、僕も学食で食べるかパン食にしたくて母親に話して、毎朝昼飯代100円にして貰って、高二のときどきや高三時は昼ご飯食べないで小遣い作って、文庫本の大衆小説買って読んでたな。学校帰り掛けに友達と同行するのに幾らか小遣い持ってるのも必要だったしな。

高校の帰り掛け、帰宅部の僕はよく本屋に寄って立ち読みしてた。小心で厚かましさのない僕は、本屋の店員の手前、手に取ってパラパラ見るのがやっとだったけど、毎日のように本屋に寄って帰ってたな。

高校生になっても漫画大好きだったけど、小遣いがないからせいぜい本屋の店頭でパラパラめくる立ち読みがやっとで、漫画も満足に読めなかった。僕の高校生時代って1971年~74年春くらいだけど、青年コミック誌にも興味津々だった。

僕ンチは大貧乏だったけど、何故か母親が新聞だけは取ってた。新聞の広告らんに当時のビッグコミックの広告なんかも載る。当時の青年コミック誌も、僕が小学生·中学生時代に熱中したり親しんだ漫画家が作品を描いていた。

ビッグコミックなども家でじっくり読みたいなぁ、と思ったものだ。

読んだことないけど、当時、ビッグコミックに連載されてた「ビタミンI」は知ってた。1971年は僕は高一だ。小学生·中学生時に少年誌のアクション劇画でメチャ楽しませて貰った望月三起也氏の作品だ。

中学生の頃から思ってた、望月三起也氏描くヒロインは妙に色っぽくて魅力的。要するにセクシー。中学生の頃、少年キング誌上で読んだ「ワイルド7」のヒロイン、喫茶店·女性マスターのイコには魅せられてた。

当時、ビッグコミック連載中の、望月三起也氏描くお色気コメディー·コミックの「ビタミンI」は読んで見たくてしょうがなかった。高校生の僕は本屋の店頭でビッグコミック、パラパラ見たりはしてたろうけど。

前にもここのブログで書き込んだけど、僕の中学生時代、週刊少年キングを買って来て、「ワイルド7」の初期の掲載を読んだら、「バイク騎士事件の巻」で、この「バイク騎士事件」のエピソードは週刊少年キングに10年間も続いた大長編連載の「ワイルド7」、エピソード48話の中でも第2話で、多分、僕が中二のときじゃないかな、と思う。

その号のキング掲載分「バイク騎士事件」では、「ワイルド7」の主人公-飛葉の行きつけの軽食喫茶-ボンの女性マスター、ヒロインのイコが犯罪組織-バイク騎士一味に誘拐拉致監禁され、コンクリート閉鎖の密室で本物そっくりの豹の着ぐるみに入れられる。

その後、不覚にも飛葉大陸も拉致されて連れて来られて、豹のぬいぐるみを着せられたイコのいる部屋に一緒に入れられる。豹のぬいぐるみは本物そっくりでイコが入ってるから動く。飛葉は恐怖する。口元が細工された着ぐるみは、イコの声が出なくて何か喋ろうとすると、本物の豹のようなうなり声になってしまう。

本物の猛獣と勘違いした飛葉は恐怖に戦慄し、近くに置いてあったムチを手に取る。着ぐるみの中のイコには飛葉だと解り、助けて欲しくて飛葉に近付く。

しかし、豹の着ぐるみにイコが入っていることを知らない飛葉は、猛獣への恐怖からムチを振るって戦う。愛する飛葉のムチが当たり、イコは叩かれる痛みに苦しむ。なおも飛葉のムチが豹=イコを襲う。苦しみもがくイコだが助けを求める叫びは、低いうなり声となってしか出ない。

イコは飛葉が好きで、飛葉もイコを憎からず思っている。いわば相思相愛に近い。それなのに愛する飛葉にムチで叩かれ苦痛にのたうつイコ。飛葉は本物の猛獣と思ってムチを振るい続ける。

また、望月三起也先生が、豹の着ぐるみを透かして苦しむイコの絵を重ねて描く描写が、変態セクシー的に気分をそそるんだよね。変態気分を。

このシチュエーションに中二·13~14歳の僕は興奮した。多分、まだ13歳。後にこのときのことを思い返すと、俺も変態的要素があるんだなぁ、と思ったものだ。漫画の中の1シーンだけどね。

多分、これくらいの時期だと思うけど、多分13歳くらいのときだと思うけど、僕は小さい頃から毎日せっせと趣味で家で漫画を描いてたけど、これはまだ鉛筆描き漫画だったけど、一度、変態気分で漫画を描いたことがあった。

主人公の恋人のヒロインが悪の犯罪組織に捕えられて、同じく拘束された主人公の目の前でヒロインの顔を無理やり醜く整形手術して行くという、サディスティックなシーン。まだ子供域の少年の僕はそんなの鉛筆書き漫画で描いて1人で興奮してた。

変態の芽生え。でも僕は別に、この半生で性犯罪を起こして逮捕されたことなんて一度もないですよ。当たり前だけど。

2022年の10月に書き込んでアップした記事「クリちゃん」の中で、ワシの昔の思い出語りで、小五か小六のときの、多分、小六だと思う、僕が友達の万引きに着いて行き、ビビリの僕が「見張りしといてやる」と言いながら、かなり離れたところから見ていた、そのときの万引き実行した友達、IK君、彼はその後、万引きした戦利品をその店に戻しに行って「やっぱり要らないから金を戻してくれ」と領収書なしに見事、現金を得て来た、悪質だけどその度胸と落ち着きに驚いた、勿論、同級生のIK君。

IK君は僕の小五·小六時分に転校して来た同級生で、多分、クラスは違ってたと思う。僕ん家から100メートルくらい行った先の隣町のアパートにお母さんと二人で住んでた。隣町と言っても当時の国道挟んだ直ぐ近くの、住所名的にまぁ、名前が違う隣町だった。

クラスが違うのにどうして僕が彼の万引き冒険に着いて行くほど、仲良くしてたのかよく解らない。子供の頃は僕は意外と社交的だったかな。大人になって内気になって人見知りが強くなり非社交的になったかな。

IK君とは中二のとき同じクラスだったな。小学校、中一·中三は別のクラスだった。彼は中三のときか中学卒業後か引っ越して行ってしまった。中三ではほとんど彼とは遊んでない、というか一緒にいたことがない気がする。

中一のときだろうか中二のときだろうか、僕はIK君の家に遊びに行った。IK君のお母さんは水商売の仕事をしていて、夕方お邪魔するとお母さんはいなかった。僕はIK君と二人きりで彼の部屋で遊んだ。

遊んだといっても別に、ただ彼の部屋のベッドの下にあった青年コミック誌を見せて貰っただけだ。

万引きをしたくらいだから、特に不良という程でもなかったけどIK君はまぁまワルガキだった。12、13歳くらいなのに近くに立ってるラブホテルにいたずら電話したりしてた。

IK君の部屋のベッドの下に隠してたのか置いてたのか、エロ本的な青年コミック誌は僕には新鮮だった。そのとき僕もエロ漫画本が欲しいと思ったに違いない。その当時、僕もワルぶった言動もしてたが、本心は小心臆病でとても不良的な真似はできなかった。

その当時は、興味津々でもとても本屋の店頭にある青年コミック誌や成人コミック誌をパラパラ見るなんてことはできなかった。怖くて。僕の小六~中学生時。

小六か中一の頃、近くのアーケード商店街の本屋の店頭にある、成人コミック誌(ビッグコミック·漫画アクション·プレイコミック·ヤングコミックが創刊される前から成人漫画誌は何冊か刊行されてた)を興味本意でパラパラ捲ってたら本屋の若い店員のお姉さんに「うわあ~エッチやねえ」と繰り返し言われて、恥ずかしくてたまらなくて、それは何かトラウマになってしまった。

家に帰ると多分、事務所の若い社員の男性、まぁ、親父の当時の部下にあたる、多分、Yさんだったんじゃないかなぁ、と思う、その人にその話をしたら「見せて悪いものなら置くな、と店員に言ってやれ」と言われた。そのときは子供の僕は多分、なるほどなぁ、と思ったものだと思う。

だいたい小さな頃から何でも雑誌が好きで雑誌に興味·関心の強かった僕は、中学生になって成人漫画誌·青年コミック誌に興味津々、本心は見たくて読みたくてたまらなかった。でも怖くて見れなかった。若い女性店員に言われたのがトラウマになっていたのだと思う。

で、多分、中二の初め頃なんだろうな、ひょっとして中一かも知れない、年だと1968年か69年のことだと思う。ビッグコミックの創刊が1968年2月、ヤングコミックの創刊が1967年8月、漫画アクションの創刊が1967年7月と、僕の中一·中二時代は1968年69年だから、メジャーな青年コミック誌は定期刊行されてた。

IK君のお宅にお邪魔したとき、夕方で、IK君のとこは母子家庭で美人のIK君のお母さんは水商売で働いていたから、夕方から仕事に出て行ってIK君と二人きりになると、IK君はベッドの下から青年コミック誌を何冊か取り出した。お母さんに見つからないようにベッドの下に入れてたんだと思う。

ウブな中学生だった僕はショックだった。多分、雑誌の巻頭に若い女性のヌードグラビアがあったと思うが、漫画大好き少年の僕には青年~成人向けのコミックがまぶしかった。多分、そのとき凄い魅了されたんだと思うけど、眼前のIK君の手前、僕は割りと平然を装ったんじゃないかな。

本心は、青年~大人向けコミックを貪るように見たかったと思うけど。

無論、その数冊の雑誌が何という漫画本だったかなんて記憶してない。60年近く昔の話だし。

その雑誌に収録された漫画の中に、望月三起也氏の作品があったようにうろ覚えで記憶にあるような気がするのだがはっきりしない。何か望月三起也氏のセクシーな女性登場人物を描いたシーンがあって、そのIK君の雑誌が欲しくて持って帰りたかったが、IK君に「譲ってくれ」なんてとても言えなかった、と思うんだけど。

仮に持って帰ったところで自宅では直ぐに母親に見つかるし、怒られるだろうし家族に対して恥ずかしいし。そのときはIK君の環境を羨ましく思ったと思う。

IK君は一度だけ僕ん家で夕飯を食べたことがある。僕ん家に泊まったことはないと思う。翌日か翌々日か、IK君の美人のお母さんが家に菓子折りを持ってお礼に来たのを憶えている。

多分、IK君ちで見た何冊かの青年コミック誌の、漫画絵で描かれた裸の女性に魅了され、頭から離れなくなって、おまけに少年キングのワイルド7で見た望月三起也描く美少女=イコのセクシーな絵も手伝って、実物の裸の女の人の写真よりも、裸の女性の漫画絵が見たくて見たくてたまらなくなってて、当時の兄貴の勉強部屋の兄貴の本箱タンスの底あたりの引き出しに、兄貴がエロ本を隠し持っているのを見つけて、そこには、平凡パンチや週刊プレイボーイやポケットパンチOh!なんかに混ざって、ビッグコミックやプレイコミックの青年コミック誌もあって、そのときは本当に嬉しかったと思う、僕はあまりの嬉しさで、女性ヌード絵をそのままにしとくのが勿体なくて、そのヌード絵をハサミでジョリジョリ切り抜いて、ノートに貼り付けて行ってコレクションにした。

13歳~15歳の頃だけど、切り抜いてノートに貼って行ってコレクション帳を作ったのは、多分、14歳のときかな。IK君ちでエロ漫画雑誌見せて貰ったのは13歳だろうか14歳だろうか。まだ13歳だったような気がするなぁ。僕の性の目覚めというのは13歳なんだろうな。けっこう遅かったような気がするな。

IK君との思い出も懐かしいな。IK君など僕の同級生たちもみんな、もう今は高齢者のお爺さんだ。あの日々に初恋みたく恋慕の情を抱いた女の子も、今や高齢者のお婆さんだなぁ。失礼。

望月三起也先生描くヒロインたちは魅力的だなぁ。望月三起也先生は美女たちの、例えばヒップをクローズアップさせた描写とか美女の躍動的なスタイルをセクシーに描くのが抜群にうまい。望月三起也先生描く女性の全身イラストには本当に魅了されますね。

うるとらSHE 1~最新巻 [マーケットプレイス コミックセット]

| « 前ページ |