60~90年代名作漫画(昭和漫画主体・ごくタマに新しい漫画)の紹介と感想。懐古・郷愁。自史。映画・小説・ポピュラー音楽。

Kenの漫画読み日記。

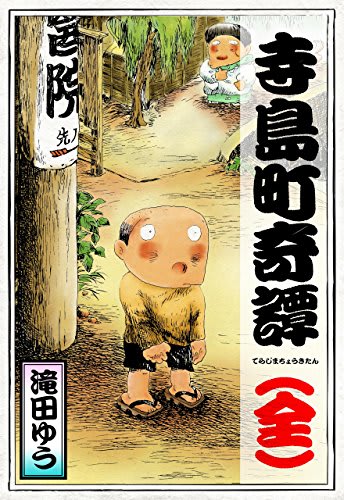

●漫画・・ 「寺島町奇譚」

戦前・戦時中の歓楽街、寺島町=玉の井で育つ、少年キヨシの家はスタンドバーをやっていて、店の女将の母親と姉と、父親も居るのかなあ?、まあ、スタンドバーというスタイルの飲み屋を経営して、キヨシの家族は生活している。馴染みになった羽振りの良いお客は、店裏の住み家に上げてもてなしたりもする。ある日、一人の羽振りの良い客の男がお前に上がって、出前の寿司を取り、バーの女将の母親がもてなしていた。酒席での騒がしさに二階で眠っていたキヨシ少年は目を覚まし、階段を降りて来た。羽振りが良く上品で紳士然とした、中年くらいの着物姿の男客は、取った出前の寿司を子供のキヨシにもふるまう。

日が変わってある日、キヨシが店の前の道路の掃き掃除をしていると、明らかに水商売ふうの女を連れた、着流しのいつぞやの男に声を掛けられる。キヨシは、あの、寿司を食べさせてくれたおじさんだ、と直ぐに気が着く。男に頭をなでて褒められ、小遣いに五円玉を貰う。五円玉が手に入って喜んでいたキヨシだったが、食事のときにポケットから五円玉がすべり出て、厳しい母親に見つかり問い質され怒られて、五円玉は没収される。玄関口で雑役をこなす祖母にキヨシは、お前は要領が悪い、と言われてへこむ。

キヨシが友達とベーゴマで遊んでいて、隣町まで遠征して隣町の子に大敗して手持ちのベーゴマ全部取られて、しょんぼりして帰り道を歩いてると、お寿司を食べさせてくれて五円玉の小遣いをくれた、あの気前の良いおじさんに出会う。おじさんは今度もまた気前良く、キヨシにお菓子を買い与えてくれる。気前の良いおじさんは羽振り良くタクシーで帰る。

それからしばらくしてキヨシの家の茶の間では、店の女将であるお母さんが、この頃、あの羽振りの良い紳士然とした着流しの中年男が、店に来ないと心配していた。実は男は現金払いでなく、カケで飲んでいたのだ。それと、スタンドバーの裏手の調理場で酒の肴を作ってた板前の中年男が居るんだけど、どーも、このオジサンが一家の主でキヨシの父親のようですね。板前の父親は、控えめでおおらかで穏やかな男みたいですけど。店を切り盛りして一家の主然としているのは母親の方みたいですね。

キヨシの母でスタンドバー·ドンの女将は、羽振り良く飲みに来る上客ふうで、掛け飲みしたまま飲み代溜めて店に来なくなった男を、町内などあちこち捜し回ってたが一向に見つからない。隣町で見掛けたことのあるキヨシは、母が捜す男の居場所の心当たりが着き、母に内緒で、キヨシがちょっと遠出して男を捜した。キヨシはついに男を見つけたが、男は何と、オンボロ長屋の一部屋に住み、貧乏人の小汚ない格好して昼間から飲んだくれ、独り言で、逃げた女房の愚痴を吐く、とても情けない姿で居た。店に来たときや街で見掛けたときの、小粋な着流しでさっぱりとして羽振り良く金を遣い、紳士然とした姿とは、雲泥の差の落ちぶれた格好だった。

ここで子供のキヨシの思いが漫画の中で語られることはないが、相変わらず飲み逃げの詐欺男を捜し回る母親に、キヨシは件の男の居場所を教えることはなかった。小遣いをくれたりお菓子を買ってくれたり出前の寿司を二、三個食べさせてくれた男に、キヨシが恩を感じていたのか、羽振りの良い紳士が実は情けない男だと知って、子供のキヨシが悲哀を感じたのか、キヨシが、男の居場所や実の姿をバラさなかった理由は、漫画の中では結局語られない。

「寺島町奇譚」物語中のこのエピソードは、タイトル「ぎんながし」と着いていて、漫画の途中で、キヨシが祖母に“ぎんながし”とは何かと訊くシーンがある。周囲の大人たちが件の男のことを、「ぎんながしじゃないか」と訝っているのをキヨシが小耳に挟んだからだ。

お婆ちゃんは“ぎんながし”とは、表面は良く見せといて中身はそうでもない偽物のことだ、というようなコトを答えるのだけど、僕も“ぎんながし”なんて言葉は初めて聞くので調べてみた。「ぎんながし」の直接の意味は、水銀に砥粉(とのこ)を混ぜ銅などにすりつけて銀色にしたもの、とあります。要するに銀メッキだろうか(?)。ぎんながしは剥げやすく、直ぐにメッキが剥がれて中身が出ることで、見掛けは良いが中身の質が悪いこと、見掛け倒しの意味に使われるそうです。物語中の紳士も、表面上の格好だけ羽振り良くみせて、中身はしょうもない食い逃げ・飲み逃げ詐欺師な訳ですね。

講談社からコミックス版で2012年12月に、上下巻構成で分冊して、「ガロ・COM」というタイトルの漫画集が刊行されました。サブタイトルに「漫画名作選1」と「漫画名作選2」と着いてます。上巻が、ガロ·COM の1964年から70年までの両誌例月号掲載作品から選んで収録、下巻が、ガロ·COM の68年から71年までの例月号から選んで作品を収録、という編集になっています。64年から71年までの漫画作品だけでなく、両誌のコラムや漫画家インタビュー、対談記事などから当時の原稿募集や、別冊·増刊·コミックスの両誌出版社の当時の広告ページや、ある号の目次ページまで、いろいろと小さな記事までピックアップして収録しています。当時の、両漫画マニア雑誌の愛読者が泣いて喜びそうな、懐かしお宝編集になってますね。

60年代の貸本編集·出版社だった青林堂が、64年から市販雑誌として出版を始めた漫画専門誌が月刊誌「ガロ」で、67年から手塚治虫系の虫プロ商事から、月刊誌として出版されたのが「COM 」です。どちらも雑誌の顔というか雑誌の主役は、ガロが白土三平の「カムイ伝」で、COM が手塚治虫の「火の鳥」でした。両雑誌とも漫画マニア向けの編集になっていて、当時としては、大半の漫画雑誌が摂る商業ベースの編集に左右されない、どんどん実験作品や漫画家自身が自分の素直な気持ちで描いてみたい漫画作品を、積極的に掲載して行く、という儲け度外視の編集方針でした。だから、一般ウケする、売れる雑誌とは言い難い漫画雑誌でしたね。それでも初めの頃は、コアな漫画ファンが着いていて、話題にもなってそれなりに読まれたんじゃないでしょうか。特に、目玉の、白土三平の「カムイ伝」や手塚治虫の「火の鳥」が読めるということで、購読した白土·手塚ファンも居たでしょう。漫画好きでもけっこう知的なファンが買ってたんじゃないのかな。

滝田ゆう氏の代表作の一つである「寺島町奇譚」が、月刊誌「ガロ」に連載されたのは、1968年12月号から70年1月号までの一年余りの期間です。この期間は僕は中学生ですね。僕は雑誌発行リアルタイムで「ガロ」を読んだのは小学生上級の頃で、僕が中学生当時「ガロ」を読んだ記憶はあまりなく、「ガロ」は後に古雑誌で読んだんだと思います。それでもそんなに「ガロ」は読んでない。虫プロ商事発行の「COM」なんてほとんど読んでないな。少年期や若いときの僕が「ガロ」を読んでも「カムイ伝」止まりで、他の掲載漫画はパラパラ読んで終わるのが多かったように思います。たまに池上遼一氏の漫画など知ってる漫画作家の作品が掲載されてたら読んでたでしょうけど(初期のガロには水木しげるの短篇が毎回掲載されてましたね)。

子供の頃は、滝田ゆう氏の漫画も、「カックン親父」など貸本漫画は読んでましたが、少年期も後期や若い頃になると、滝田ゆう氏の絵柄がどーも馴染めずに、読み飛ばしやパラパラ見るだけが多かったように思う。何編かをちゃんと読んだのって大人になってからかな。そこまで好きな漫画や関心のある漫画でもなかったので書店で購入してまでは読んではないけど。どうも失礼しました。だから「寺島町奇譚」も漫画そのものをちゃんと読んでたかというと、あんまり熱心には読んでない。どうも済みません。ただ、僕は若い頃は何でも雑誌は好きだったので、いろんな雑誌掲載の、文化人などのコラムなどに、あるいはコミック単行本の広告に、滝田ゆう先生の著作本のことが出てたので、「寺島町奇譚」のこともよく知ってました。コラムなどには内容に触れた文章もあったろうし。

「寺島町奇譚」という漫画作品は、作者・滝田ゆう氏の子供時代の思い出をモチーフにした、いわば自伝的作品で、舞台は当時、私娼街であった玉の井=寺島町界隈であり、猥雑な歓楽街であった玉の井の様子が描かれている訳ですが、僕は少年時に読んだ「ガロ」連載の「寺島町奇譚」は当時はさほど興味がなく、「ガロ」自体もそんなに熱心に読んでた訳でもなく、また当時、小学生から中学生の少年だった僕には、「ガロ」の看板漫画である「カムイ伝」でさえ難しく、漫画専門誌「ガロ」そのものもそんなには読んでないですから、「寺島町奇譚」という漫画が掲載されていることは知ってたでしょうが、「寺島町奇譚」はパラパラとめくったくらいでしか読んでないでしょう。だから、少年時に「ガロ」で見たときはストーリーの把握などしてなくて、漫画の舞台のことなどもまるで関心がなかったでしょう。だから大人になってしばらくしないと、寺島町=玉の井なんてことは気が着かなかった。

青年になった僕は、当時流行していて一定の人気のあった、成人映画シリーズ、「日活ロマンポルノ」を暇があればよく見に行ってました。勿論、当時の僕は映画鑑賞が趣味と言ってもいいくらい映画好きでしたから、普通の映画も見てましたけど。当時の「日活ロマンポルノ」は単なるエロビデオとは違ってちゃんとしたストーリーがあり、後の錚々たる日本映画の名監督の若き時代の、いわば映画監督修行のように、後の日本映画を代表する名監督が若い時代に撮った作品が多く、作品に寄っては文学小説を原作にした映画もけっこうありました。日本やフランスの文学小説のストーリーを追って、ただ、成人映画=ロマンポルノとして、男女の裸の絡みシーンが一般映画に対してはもの凄く多かっただけです。まあ、無論、観客はそれが目当てで映画を見に来てるんですけど。フランス文学の「肉体の悪魔」や「危険な関係」は舞台を日本に置き換えて日本人の登場人物でお話を進める、というふうに日本映画としてアレンジしてます。ただ、劇中に異様に男女の絡みが多いだけです。

この日活ロマンポルノのシリーズに1974年、タイトル「赤線 玉の井 ぬけられます」という作品があって、このときに僕は“玉の井”という土地がかつて赤線地帯だったんだな、と知ります。多分、寺島町=玉の井というコトも知ってたでしょう。僕もけっこう日活ロマンポルノのシリーズは見てる方なんだけど、残念ながらタイトルだけ知っててこの映画は見てません。1974年は僕はまだ18歳だからなあ。タイトルは知ってましたけどね。タイトルにある「ぬけられます」の意味がよく解らなかったんだけど、滝田ゆう氏の「寺島町奇譚」の当時の街のパノラマ画みたいな風景の絵を見ると、何ヵ所かに狭い通りがあってこの小路の入口に「ぬけられます」と書いた看板が立ってる。映画で描いた当時の玉の井の赤線地帯が、借金の名目で軟禁状態のように自由を縛り上げた、売春業を辞めるのが相当難しい売春屋ではなく、けっこうおおらかな売春地帯で、自分で仕事として選んで好きでやってる売春婦ばかりで、別に辞めようと思ったら本人の自由でいつでも辞められる売春宿だと言うように、街の小路の「ぬけられます」と掛けたタイトルなのかな、と思いました。まあ、管理売春だが店側の締め付けのない売春婦の話かな、と。

若き時代、日活ロマンポルノのファンでもあった僕ですが、「赤線 玉の井 ぬけられます」という映画は見ていません。ネットでストーリーを調べたところ、この映画は男女の絡みシーンの多いエロ映画ですが、舞台が赤線地帯ですが、当時の売春を生業とする女性の悲惨な生活を描いた深刻なストーリーではなく、コメディもので、玉の井の売春屋で働く三人の売春婦の生き方をコミカルに描いた、どちらかというと明るい映画のようですね。売春屋をすんなり抜けて第二の人生に入ろうとするが何かうまく行かず、結局売春窟に自分で戻って来るような話なのかな。見てないからはっきりした内容は言えませんが。

「寺島町奇譚」の主人公の少年、キヨシの家はスタンドバーという飲み屋で、一応そんないかがわしい商売してる飲食店ではありません。この当時の、そういう売春宿みたいな、特殊飲食店みたいな店は、銘酒屋(めいしゅや)と呼んで、表向きは酒を出す飲み屋で実はお酌をする女が二階で売春するような、そういういかがわしい店だったようですね。あと、この時代のそういう女の人たちは、店の外の通りに出て客惹きすることはなく、あくまで通りに面した店の小窓から顔を出して通りを歩く男に声を掛けていたようです。まあ、僕も日本の売春史を研究している専門家でもありませんから、よくは知らないですけど。

若き時代、日活ロマンポルノのファンだったと言えど、そこまで網羅して見てる訳でもなく、僕はどちらかというと、ロマンポルノでもシリアスな内容のドラマの方が好きで、コメディものはあんまり食指が動く方ではなかったかな。ズバリ下ネタになるコメディ劇も多かったけど、シリアス劇の併映で見た感じかな。「スケバン·マフィア肉刑」とかアクション系統の内容や、学生運動で追い詰められた過激派学生が資産家令嬢を誘拐して果てしなく輪姦する、過激派テロ·ドラマとかの、エロ味たっぷり入ったアクション系統ものや、団鬼六原作のSM もの、当時話題になった、後の映画監督·石井隆の描く劇画、「名美」シリーズを原作にした映画など、内容がけっこうハードなストーリーのシリアスドラマ・エロを好んで見てましたね。

同じ玉の井が舞台でも、「寺島町奇譚」は時代背景が戦前から戦中、「赤線 玉の井 ぬけられます」は戦後直ぐから昭和33年までの間の時代になりますね。まあ、滝田ゆう氏の代表作とも言える名作漫画と、ロマンポルノのコメディ劇を一緒に語っちゃいけないのかも知れないけど。でもどんな漫画でも小説でも映画でも吸収するものはある。

「寺島町奇譚」の月刊誌・ガロ連載期間は、1968年12月号から70年1月号なので、どちらかというとカテゴリ60年代漫画になるんですが、ガロ連載が終わったあとでも、「寺島町奇譚」は文芸誌(中間小説誌)である「別冊・小説新潮」に1972年、何篇か掲載されているので、一応カテゴリ、「70年代漫画作品」に入れました。

◆赤線玉の井 ぬけられます [Blu-ray] [アダルト]形式: Blu-ray

「玉の井」と聞いて思い出すのは「玉の井バラバラ殺人事件」。現代でも頻繁に起こっている、死体を頭部や手·足、胴体など、何部分かに切断して、別々の場所に死体遺棄する事件、殺害犯人が死体を始末しやすいように、遺体を分断して何部分かに分けて遺棄する、見た目猟奇的な殺人事件ですが、現在でもその手の事件は「バラバラ殺人事件」と呼んでますが、そもそもこういった死体損壊事件を「バラバラ事件」と呼ぶようになったのはいつからか?と言いますと、実はこれは1932年(昭和七年)3月に起こった「玉の井バラバラ殺人事件」が最初のことなのです。死体分断遺棄事件に「バラバラ」という名前が着けられたのは「玉の井バラバラ殺人事件」が初めてです。寺島町=玉の井の汚いドブ溝に遺棄されてあった幾つかに解体された死体の部分部分が発見されたことで、殺人事件が発覚し、事件の捜査が難航したがその年の秋口に犯人が逮捕された。

この「玉の井バラバラ殺人事件」を僕がどうして知っていたかと言うと、それは1996年、光文社発刊のカッパノベルス版、島田荘司著作の「龍臥亭事件」上下巻を多分この年96年に読んでいて、それから十何年経ってもう一度再読してるからです。この「龍臥亭事件」という本格推理小説の物語の中で、昭和七年の「玉の井バラバラ殺人事件」のことが割りと詳しく書かれていたからです。96年に読んでから細かな内容は忘れていたけど、再読して思い出し、「玉の井バラバラ殺人事件」のことは印象深く憶えてた。

●漫画&ドラマ・・ 「坊っちゃん」

僕は、日本の近代文学草創期を代表する文学作家、夏目漱石の代表作の一つでもある「坊っちゃん」を、生まれてこの方幾星霜、恥ずかしながら一度も読んだことないんだけれども、もう小学生くらいの頃から、「坊っちゃん」のだいたいのお話は知っていた。どうしてかと言うと、日本のメディアでは昔から非常に有名な「坊っちゃん」の物語は、戦後の映画やテレビ放送の黎明期から、漱石の原作を基にして何度もドラマ化して来ていて、僕はもう物心着いた頃から、ただぼんやりと見てただけにしろ、ドラマや映画版のものをTV 放送で見てるからだ。子供だから、ちゃんと理解してドラマを見てたかどうか怪しいが、だいたいお話の流れくらいは小学校中学年くらいでぼんやりとは解ってたんじゃないだろうか。小学生時代は、住み家の斜め前が邦画ロードショーの映画館で、しょっちゅう映画を見に入ってたが、ここで映画版「坊っちゃん」を見た記憶はない。やはりドラマの「坊っちゃん」はテレビで見たのだろう。テレビオリジナルのドラマだったのか、映画をテレビで流したものか、今となってはそこまでは記憶してないけど。

今はもう日本漫画界の大御所も大御所、水島新司先生がデビューから何年かの若き頃、大阪日の丸文庫から出版された漫画本で、コミック版の「坊っちゃん」を著してます。全二巻構成で、1964年の刊行ですが、これは貸本版かな?貸本出版の末期、貸本出版社はA5判貸本を徐々にやめて、新書判コミックスの刊行を始めたんですが、この水島新司氏著作の「坊っちゃん」も、全二巻を一冊にまとめて新書判で出していたと思う。同じ日の丸文庫の、多分ハイコミックスで全一巻刊行で、僕のあやふやな記憶だと、僕が読んだのは多分、新書判コミックスの方で一冊で読んでると思う。勿論、貸本屋から借りて来て。

ただ、ネットで調べたら、ハイコミックス版の「坊っちゃん」の初版発行は1967年になってたんですね。僕が毎日毎日近所の貸本屋さんに通っていたのって、多分、66年の初夏頃までだと思うんですよね。ここのところがちょっと納得が行かないトコなんですが、でも、近所の貸本屋が店仕舞いした後も、僕は、毎日ではありませんが時々、家から少し離れた貸本屋まで行くこともあったんですね。だから、この少し離れた貸本屋で借りて読んだのかなあ(?)。中学生になってからはもっと離れた貸本屋まで自転車で行ってました。ここも時々だったかな。

水島新司氏の漫画家デビューは、1958年、貸本出版の大阪日の丸文庫から貸本漫画の短篇でデビューして、ここから数年は日の丸文庫専属で数多の貸本漫画を描いて行きます。生年から数えると漫画家デビューは19歳のときになりますね。貸本時代は日の丸文庫の「影」や「オッス」などの短篇オムニバス誌で短篇漫画を発表しながらも、長篇・中篇を氏の単独本「水島新司シリーズ」で発表して行きます。「水島新司シリーズ」は二十数巻まで続いてますね。日の丸文庫貸本の「水島新司シリーズ」は同じシリーズで、「水島新司爆笑シリーズ」と表記されたりもしてますね。初期の水島新司先生の漫画は、等身大リアル生活感のお笑い漫画が多い。テレビ黎明期に放送された舞台コメディ劇の漫画化作品も多いですね。また、リアル生活感の人情ものもけっこう描いてますね。貧しさに負けない感動漫画みたいな作品とか。昭和30年代から40年代初め頃までは世の中が総体的にまだまだ貧しい時代でしたから、この時代の漫画作品は水島先生に限らず貧しさの困苦に負けない頑張りや友情・人情を描いて感動を呼ぶ作風の漫画も多かったですね。

子供時代の僕はテレビで放映された映画やドラマの「坊っちゃん」と、この水島新司先生作画の漫画版「坊っちゃん」から、日本文学のレジェンド作家の高名な代表作「坊っちゃん」の、おおまかなストーリーを知って覚えてた。70年代以降も夏目漱石の「坊っちゃん」を原作とした映画やドラマは何作も作られて上映・放映されてますね。僕が数十年ぶりに子供の頃読んだ漫画版の「坊っちゃん」を思い出したのは、2016年のフジ系列のお正月スペシャル番組で、ジャニーズの男性アイドルグループ「嵐」のメンバーの一人、二宮和也主演でTV ドラマ「坊っちゃん」を放送していたのを見たからです。最近になって水島新司版「坊っちゃん」を調べたら、記憶どおり日の丸文庫の貸本漫画で、思い出したのは僕が読んだのは多分、日の丸文庫貸本出版の末期から刊行してた新書判コミックスの漫画本でだろう、と憶えてた訳ですが、もともとはその前にA5判貸本で全二巻で刊行されたもので、ひょっとしたらこちらのオリジナル版で読んでいるのかも知れませんが、何しろ最初の貸本出版のときは僕は8歳ですし、ここは全く記憶してません。ただ新書判コミックスで読んだということは憶えてます。

90年代後半に双葉社から愛蔵版コミックスで日本漫画家大全というシリーズ本が続々と刊行され、日本漫画界のレジェンド漫画家、各作家の中篇・短篇の名作を集めて一冊本に編集した豪華版がたくさん出たんですけど、その中に水島新司先生の中・短篇集も刊行されてて、その「日本漫画家大全-水島新司珠玉傑作集」の中に、水島先生の貸本時代の名作「坊っちゃん」が収録されてます。98年の刊行で、この分は僕は知りませんでした。水島新司先生と言えばもう、野球漫画専門の作家のように思われがちですが、勿論、日本野球漫画界の第一人者で野球漫画のレジェンド作家ですけど、若い頃は人情漫画や、卓球やサッカー、プロレス・柔道を題材にした熱血感動漫画や、「銭っ子」などのシリアスな内容の作品などもたくさん描いてました。70年代後半からこちらは野球漫画ひとすじという感じかな。

◆水島新司―珠玉傑作集 (日本漫画家大全) 単行本 – 1998/3

(2017-1)

「坊っちゃん」と言えば思い出すのが、原作·関川夏央で作画·谷口ジローの「坊っちゃんの時代」。「坊っちゃんの時代」を読んだのっていつ頃だろうか。双葉社のA5判豪華版コミック本。発刊が1987年だからその頃なんだろうな。88年くらいかな。僕は初め、「坊っちゃんの時代」は一冊本で全1巻だとばかり思ってた。

そうしたら、しばらくして本屋で2巻目を見つけた。「坊っちゃんの時代」1巻目は、夏目漱石を中心に明治の一側面の時代を描いていて、面白く読んだけど、第2巻は森鴎外の話で、何か、鴎外はあんまし興味ねえな~、とか思って、森鴎外を中心に描いた2巻目の、サブタイトル「秋の舞姫」は買わなかった。コミックスにしては豪華版で高かったし。

長い間、この「坊っちゃんの時代」はシリーズ全2巻で終わったのだとばかり思ってたら、最終的にはこのシリーズ本はA5判豪華版で全5巻まで続いたんですね。後で調べて解ったんだけど、双葉社の青年漫画誌「漫画アクション」に長期連載されたものらしい。僕は最初、一冊本で関川夏央さんと谷口ジローさんの黄金コンビの書き下ろし単行本かと思ってた。何しろ、この黄金コンビは、あの名作「事件屋稼業」を著した作家コンビですからね。僕は「事件屋稼業」の漫画、大好きだった。

「事件屋稼業」は1979年から80年、双葉社のコミック雑誌「漫画ギャング」に連載されてコミックス単行本で出版され、その後90年代、「新·事件屋稼業」として日本文芸社のコミック雑誌「漫画ゴラク」に続編が連載されて、1996年から全編まとめて、双葉社のA5判豪華版全6巻で、タイトル「事件屋稼業」として刊行され、僕はこの豪華版で「事件屋稼業」を完読した。

僕は70年代後半から80年代前半、双葉社の週刊漫画アクションを愛読していたけど、85年86年頃からアクションを読まなくなって、80年代後半からは漫画アクションは全く読んでない。関川夏央さんと谷口ジローさんの黄金コンビに寄るコミックの名作、「坊っちゃんの時代」が漫画アクションに連載されたのが1987年から96年までの長期間ですが、この間もずっと漫画アクションを読んだことないので、僕は雑誌掲載では「坊っちゃんの時代」は見たことない。

関川夏央さんと谷口ジローさんの名作、「坊っちゃんの時代」は生真面目に歴史に忠実という訳ではなく、関川さんの推測や創作のエピソードを絡めて描いた、実在した史上の人物を明治の時代背景に沿って、推理を交えながらコミカルに描いた歴史フィクションの、明治群像劇ですね。コミックではありますが、読めば教養書としても価値のある漫画本だと思います。「坊っちゃんの時代」シリーズは僕は第1巻だけしか読んでないけど、全巻読み通したら面白そうですね。まぁ今の僕は爺ィになって視力がだいぶ衰えてるから、読破力にあんまり自信がないのでそれほど食指も動きませんが。

「坊っちゃんの時代」は2014年に双葉社から新装版が同じA5判で再刊されてますし、双葉文庫でも漫画文庫として全5巻で出てます。ユーモラスに描かれた漱石の、谷口ジロー先生の超絶画力に寄る、表情や動きとかたまりませんね。魅力的なコミック教養読本です。文庫版は2002年の発刊か。

◆新装版 不機嫌亭漱石 『坊っちゃん』の時代 第五部 単行本(ソフトカバー) –

◆事件屋稼業 : 1 (アクションコミックス) Kindle版

◆事件屋稼業 : 2 (アクションコミックス) Kindle版

北の少年

山本まさはる先生の貸本時代の代表的シリーズ「山本まさはるシリーズ」の記念すべき第一作、「北の少年」が電子書籍本のamazon-kindle のナンバーの中にありました。

僕は小学生時代、毎日近所の貸本屋さんへ通っていました。貸本ナンバーの中には、当時、大好きな漫画シリーズがいっぱいありました。山本まさはる先生の漫画もその内の一つでした。毎晩行く資本屋の棚に、山本まさはる先生の漫画があれば、躊躇なく借りて帰ってました。

「山本まさはるシリーズ」は最初、大阪の日の丸文庫(光伸書房)から刊行されてましたが、途中、何巻くらいからだろう?第7巻くらいからかなあ?はっきりと記憶してないのですが、途中からは東京のひばり書房からの刊行になりました。

「山本まさはるシリーズ」は貸本で全40巻にも及ぶロングシリーズでした。僕の記憶では、山本まさはる先生の長篇(中篇)作品は、貸本では「山本まさはるシリーズ」しか見た覚えがありません。短編作品は、日の丸文庫の短編オムニバス誌「オッス!」などで見掛けた記憶はありますが。「北の少年」は「山本まさはるシリーズ」の日の丸文庫時代の作品ですね。山本まさはる先生の短編作品は、当時の貸本誌の中で、日の丸文庫発行本以外の短編誌にも描いてると思います。

済みません、違います。大いなる勘違いです。「山本まさはるシリーズ」そのものが全部、ひばり書房の発刊です。僕の大きな記憶違いです。申し訳ない。日の丸文庫時代は「山本まさはるジュニアシリーズ」でした。だから、「山本まさはるシリーズ」の記念すべき第1巻である「北の少年」はひばり書房の刊行です。小学一年生時から貸本屋に通ってた僕は、「山本まさはるジュニアシリーズ」も「山本まさはるシリーズ」もどちらも読んでますけどね。

僕は子供時代、山本まさはる先生の絵柄も作風も大好きでした。一方でヒーロー漫画やアクション漫画が大好きだった僕は、山本まさはる先生の青春ユーモアや、子供たちの葛藤や、悲しみや辛さを描きながらも、その後で必ずフォローされる、優しさに溢れた抒情性なども、小学生でよく解らぬままに、感覚的に好んでいたのだと思います。何よりも、そういったものを描ききる優しい絵柄が良くて、好きだったんだと思います。

山本まさはる先生の描く世界は、小学生の僕が児童向けの漫画雑誌で読んで熱中するヒーロー漫画やギャグ漫画の世界にない、等身大の子供たちの友情や失敗や、大人の世界への当惑や疑念などや、また、大人の主人公を描いても、世の中の理不尽さや悲しみや辛さを表して見せて、子供の僕に、理屈で論理的に解らせるんでなく、何となく感覚的に、人情とか“優しさ”を肌で感じさせてくれたんだと思います。

小学生の僕は、貸本の山本まさはる先生の漫画で、子供ながら、この世の中に存在する現実的な悲しみや辛さと、人々の優しさを、何となく、肌で感じて覚えて行ってたような気がする。子供の僕は、当時、「山本まさはるシリーズ」で“優しさ”というものを勉強したのではなかろうか。とか、思うんだけど。

当時の貸本版「山本まさはるシリーズ」の中には、「北の少年」のような本一冊で終わる中篇漫画もありましたが、人気シリーズには、田舎の小学生たちが主人公の「ガン太郎日記」や、中学生の少年が主人公の「お~い中村君」などのシリーズがありました。大人の登場人物が主人公の「探偵屋No.1-ナンバーワン-」というシリーズは、主人公が若者の探偵で、探偵ものの犯罪アクション漫画というよりも、何か抒情的な雰囲気の流れる、人情ものテイストも含んだ漫画だったような気がします。

まあ、僕もこうやって、知ったかな感じで書いて来てますが、事実は、僕は小学生時代、貸本屋で借りて来て一泊二日で読んで返却してたのを、その当時のあやふやな記憶だけを頼りで書いてるんで、何しろ、あれから幾星霜、何十年と経って一度も読み返してないんですから、上記の僕の書いてる文のどのくらいが事実か解ったもんじゃありませんが、だけど、感覚的なものとして、山本まさはる先生が描き出してた世界は、何とも言えぬ“優しさ”に満ちた、気持ちの良い世界だったように覚えています。あくまで僕の個人的な思いですが。

電子書籍 amazon-kindle のナンバーには、貸本時代の「山本まさはるシリーズ」の中の人気シリーズ、「ガン太郎日記」のナンバーがかなり揃ってあるようですね。僕も試し読みを二つ三つ、数ページですが読んでみて懐かしく、電子書籍なれど買って読もうかな、と思ったものです。「ガン太郎日記」の中に描かれた、素朴な田舎の子供たちの巻き起こすほのぼの世界。大人たちの醜い欲望、矛盾に満ちた大人たちの行動に疑念を持って立ち向かい、葛藤する純粋な子供たちをユーモラスに描く、みたいなドラマだったような‥。まあ、僕のあやふやな記憶に寄る自信のない感想ですけど。

◆北の少年 (山本まさはるシリーズ) Kindle版 山本まさはる (著)

◆ガン太郎日記 「温泉騒動…の巻」 (山本まさはるシリーズ) Kindle版 山本まさはる (著)

僕は子供時代に貸本屋さんで一泊二日で借りて、「北の少年」を確かに読んでることは間違いないんでしょうが、何しろ何十年も昔、一回読んだだけですから、「北の少年」のストーリーなんて全く記憶してません。いい加減な書き込み記事でどうも済みません。

戦後の貸本屋が隆盛していた時代は、総体的にまだまだ貧しい時代で、貸本漫画の内容も“貧しさ”と闘い、葛藤する人々を描いた作品が多かった。貧しい子供、貧しい家族を描いた作品が多かったですね。貧しさに負けない少年·少女たちの頑張りや友情が感動を呼んでいた。

高度経済成長期が中期に入って来て、だんだんと人々の生活がそれなりに豊かになって来たら、漫画本は一冊10円15円出して借りて読むものでなく、子供も本屋で市販の雑誌を買って読むもの、読み捨てするものになった。昭和40年代に入ってから貸本は衰退して来て、昭和45年には貸本は完全になくなりました。

「北の少年」も当時の貧しさの中で喘ぐ少年の悲しみや辛さと、少年が苦しみと闘う中で触れる、人々の温かさや優しさを描いて感動を呼ぶストーリーだったんじゃないのかな(?)。とか何とかいい加減なコトを書き込んでますが。まあ、amazon -kindle で電子書籍漫画買って読めば解るコトですけど。