首都のベルンより大きな金融の町がスイスのチューリッヒでした。日本では最大の都市と首都とが東京で一致していますが、首都と商都となどを区別して首都はこじんまりという国も多いように思います。これらの国の中kら、今回は、首都オタワのおよそ2倍の人口があるカナダのモントリオールを紹介します。

モントリオールは、カナダの東南部のケベック州の都市でトロントに次いで2番目の大きさになります。カナダの東部をアメリカとの国境沿いに流れるセントローレンス川の中流域にあり、セントローレンス川の上流にあるオンタリオ湖の北岸にかけてじゅず状に都市が並んでいます。このルートには、カナダの東海岸と西海岸を結ぶVIA(カナダ国鉄)が走っており、ケベックからトロントまでおよそ700kmを飛行機ではなく鉄道で移動して車窓の風景を楽しむことができます。このVIAの本社もモントリオールにあります。カナダの東部は、英語よりフランス語がよく話され、市内の交通標識なども英語とフランス語の併記で、モントリオールは北米のパリと呼ばれているようです。

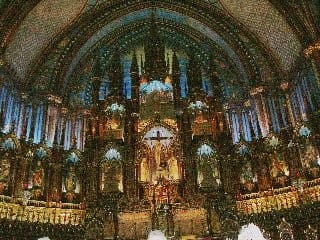

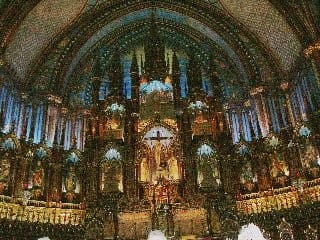

町並みの散歩は、VIAの中央駅の北東にあるノートルダム大聖堂から市役所のあるジャック・カルティエ広場あたりまでが旧市街の中心になります。ノートルダム大聖堂は19世紀初頭に建てられたバシリカ様式の聖堂で、完成当時は北米最大の教会建築でした。外観は左右に塔を持ち、パリのノートルダム大聖堂に似ていますが、内部はモントリオールのほうが圧倒的に華やかです。筆者が訪問の時には、結婚式が多くて昼間には入堂できず、夜の光と音のショーを見ましたが、なかなか憎い演出でおすすめです。入道すると、協会の内壁はすべてスクリーンで覆われてみることができません、そしてスクリーンを使って協会の歴史が解説されます。ちょっとガッカリした頃に、該当する壁面の解説が終わると同時に、その壁面のスクリーンが外れていき、最後に祭壇のスクリーンも上がって豪華な全容が現れるというシナリオです。

ノートルダムの前にあるアルム広場の向こう側には、ギリシャ神殿風の列柱にドーム屋根を載せた銀行博物館があります。隠れた穴場の名所のようですが、時間が無くって入館できませんでした。時間が無かったのは、ケベックからモントリオールまでのVIAが途中でエンジントラブルのために何もない原野でストップしてしまい、3時間ほども遅れたためでもあったのです。ただ、この建物は外観を眺めるだけでもなかなか奇麗で、特に暗くなって来てから列柱の上部からライトアップされるさまは華麗です。

ノートルダム大聖堂とジャックカルティエ広場を結ぶノートルダム通りなどはヨーロッパの街並みを散歩しているようなてて物が並んでいます。ノートルダム通りを北東に行くと、左手に市庁舎が右手にはジャック・カルティエ広場が見えてきます。市庁舎は19世紀の終わりころにカナダ最初の市庁舎建築としてフランスで流行した第二帝政期様式で作られたものでしたが、1922年の火災で外壁を残して焼けてしまいました。現在の市庁舎は翌年に再建されたものですが、中央に塔を持つシックな建物は北米に居ることを忘れます。一方のジャック・カルティエ広場は、線とローレンス川に向かってだらだら坂になっていて、広場の中央にはネルソン司令官記念碑が立っています。ヨーロッパのあちこちでこのようなポールを見かけ、その頂上には彫像が乗ってますが、権力を誇示するようで、あまり好ましい感じではありません。広場を下って突き当りが盆スクール・マーケットで、銀色のドーム屋根は港に出入りする船の目印になっていたそうです。

一つの国で複数の言語が使われることは珍しくありませんし、そのような国では複数の言語を話せるのが当たり前のようになっているようです。ただ、日本人は相変わらず、日本語以外は苦手で、英語など小学校から勉強していても、自由に話せる人はまだ少数です。外国語の会話塾に、こんなに多大なお金を使う民族も珍しいのだそうです。科博では、ボランティア・ガイドのためのツールとして、最近は電子式の多言語翻訳機が使われるようになりました。昔に比べて、話し言葉の認識率も変換の正確さも向上したように思いますが、「出口はどっち?」や「恐竜の展示場所は?」といった質問の応対には使えますが、展示品の解説などに使うには、まだまだ無理があるように思います。日本人の外国語に対する苦手意識は、対人恐怖症によるものだ、との説に共感しますが、多言語翻訳機は対人恐怖症には感染しないんでしょうね。

モントリオールは、カナダの東南部のケベック州の都市でトロントに次いで2番目の大きさになります。カナダの東部をアメリカとの国境沿いに流れるセントローレンス川の中流域にあり、セントローレンス川の上流にあるオンタリオ湖の北岸にかけてじゅず状に都市が並んでいます。このルートには、カナダの東海岸と西海岸を結ぶVIA(カナダ国鉄)が走っており、ケベックからトロントまでおよそ700kmを飛行機ではなく鉄道で移動して車窓の風景を楽しむことができます。このVIAの本社もモントリオールにあります。カナダの東部は、英語よりフランス語がよく話され、市内の交通標識なども英語とフランス語の併記で、モントリオールは北米のパリと呼ばれているようです。

町並みの散歩は、VIAの中央駅の北東にあるノートルダム大聖堂から市役所のあるジャック・カルティエ広場あたりまでが旧市街の中心になります。ノートルダム大聖堂は19世紀初頭に建てられたバシリカ様式の聖堂で、完成当時は北米最大の教会建築でした。外観は左右に塔を持ち、パリのノートルダム大聖堂に似ていますが、内部はモントリオールのほうが圧倒的に華やかです。筆者が訪問の時には、結婚式が多くて昼間には入堂できず、夜の光と音のショーを見ましたが、なかなか憎い演出でおすすめです。入道すると、協会の内壁はすべてスクリーンで覆われてみることができません、そしてスクリーンを使って協会の歴史が解説されます。ちょっとガッカリした頃に、該当する壁面の解説が終わると同時に、その壁面のスクリーンが外れていき、最後に祭壇のスクリーンも上がって豪華な全容が現れるというシナリオです。

ノートルダムの前にあるアルム広場の向こう側には、ギリシャ神殿風の列柱にドーム屋根を載せた銀行博物館があります。隠れた穴場の名所のようですが、時間が無くって入館できませんでした。時間が無かったのは、ケベックからモントリオールまでのVIAが途中でエンジントラブルのために何もない原野でストップしてしまい、3時間ほども遅れたためでもあったのです。ただ、この建物は外観を眺めるだけでもなかなか奇麗で、特に暗くなって来てから列柱の上部からライトアップされるさまは華麗です。

ノートルダム大聖堂とジャックカルティエ広場を結ぶノートルダム通りなどはヨーロッパの街並みを散歩しているようなてて物が並んでいます。ノートルダム通りを北東に行くと、左手に市庁舎が右手にはジャック・カルティエ広場が見えてきます。市庁舎は19世紀の終わりころにカナダ最初の市庁舎建築としてフランスで流行した第二帝政期様式で作られたものでしたが、1922年の火災で外壁を残して焼けてしまいました。現在の市庁舎は翌年に再建されたものですが、中央に塔を持つシックな建物は北米に居ることを忘れます。一方のジャック・カルティエ広場は、線とローレンス川に向かってだらだら坂になっていて、広場の中央にはネルソン司令官記念碑が立っています。ヨーロッパのあちこちでこのようなポールを見かけ、その頂上には彫像が乗ってますが、権力を誇示するようで、あまり好ましい感じではありません。広場を下って突き当りが盆スクール・マーケットで、銀色のドーム屋根は港に出入りする船の目印になっていたそうです。

一つの国で複数の言語が使われることは珍しくありませんし、そのような国では複数の言語を話せるのが当たり前のようになっているようです。ただ、日本人は相変わらず、日本語以外は苦手で、英語など小学校から勉強していても、自由に話せる人はまだ少数です。外国語の会話塾に、こんなに多大なお金を使う民族も珍しいのだそうです。科博では、ボランティア・ガイドのためのツールとして、最近は電子式の多言語翻訳機が使われるようになりました。昔に比べて、話し言葉の認識率も変換の正確さも向上したように思いますが、「出口はどっち?」や「恐竜の展示場所は?」といった質問の応対には使えますが、展示品の解説などに使うには、まだまだ無理があるように思います。日本人の外国語に対する苦手意識は、対人恐怖症によるものだ、との説に共感しますが、多言語翻訳機は対人恐怖症には感染しないんでしょうね。

北に行ってもう一つの川のネリス河畔に行くと、カウナス城跡があります。14世紀に建てられたリトアニアで最も古い要塞の一つで、周りは公園に、建物は博物館になっています。カウナス城のそばには15世紀にゴシック様式で建てられた聖ゲオルギ教会があり、こちらもレンガ積みの外壁が美しい教会です。ただ、ソ連時代には、宗教弾圧のために、パルシュート舞台の倉庫として使われ、現在も痛みの激しい状態のままです。

北に行ってもう一つの川のネリス河畔に行くと、カウナス城跡があります。14世紀に建てられたリトアニアで最も古い要塞の一つで、周りは公園に、建物は博物館になっています。カウナス城のそばには15世紀にゴシック様式で建てられた聖ゲオルギ教会があり、こちらもレンガ積みの外壁が美しい教会です。ただ、ソ連時代には、宗教弾圧のために、パルシュート舞台の倉庫として使われ、現在も痛みの激しい状態のままです。

城跡からイーストヒルまでは下りたり登ったりのハイキングコースで、この坂道も感じの良い場所が沢山あります。ヘイシティングスがロンドン子に人気なのはこのような町並みななのかもしれません。特に、イーストヒルの手前には、オールド・セイントゥ通りが南北に通っていて、この通りを中心に、古い街並みが広がっています。緩やかな坂に石畳の道、石壁の家など安野光雅の絵本に出てきそうな風景が広がっています。町並み散歩に疲れたら、すぐ近くにある浜辺に出ると、イギリス料理で唯一おいしいとされているフィッシュ・アンド・チップスが売れれていて、新鮮な魚のフライが食べられます。

城跡からイーストヒルまでは下りたり登ったりのハイキングコースで、この坂道も感じの良い場所が沢山あります。ヘイシティングスがロンドン子に人気なのはこのような町並みななのかもしれません。特に、イーストヒルの手前には、オールド・セイントゥ通りが南北に通っていて、この通りを中心に、古い街並みが広がっています。緩やかな坂に石畳の道、石壁の家など安野光雅の絵本に出てきそうな風景が広がっています。町並み散歩に疲れたら、すぐ近くにある浜辺に出ると、イギリス料理で唯一おいしいとされているフィッシュ・アンド・チップスが売れれていて、新鮮な魚のフライが食べられます。