前回は、筆者が偶然に10年に1回の頻度で開催されるオランダの花博を見る機会に遭遇した状況について紹介しました。オランダはチューリップの輸出で世界一で、国中が花であふれている感じがする国ですが、緑豊かな都市はたくさんあるように思います。シンガポールでは、グリーン・シティとして「都市の中に緑」ではなく「緑の中に都市」というキャッチコピーで有名になりました。我が国の東京は、皇居や明治神宮のおかげで緑の面積はほどほどのようですが、それ以外の場所はまだまだのように思います。今回は最初の訪問から50年近くもたちましたが、緑がいっぱいという記憶が残っているサンフランシスコを、当時の様子を中心に紹介します。最近のTVでサンフランシスコの街並みの紹介がアありましたが、マイナーな人々の町のイメージでちょっとがっかりでした。例によって、古いポジフィルムから取り込んだカラー写真が多くかなり色変わりをしていることをお許しください。

サンフランシスコの人口は80万人ちょっとで東京の/10以下、大阪府の堺市程度です。そのため町がこじんまりして、ロサンゼルスのように漠々としていません。観光にも便利な広さだし、ケーブルカーを始め観光客にも利用しやすい交通機関があって便利です。このケーブルカーは1873年に建設された世界でも有数の古さで、よく見かける2台の車両が行き違いする交走式ではなく循環式の構造をとっています。2本のレールの中央の地下に一定速度で動くケーブルが走っていて、車両はこのケーブルをくわえて走り、止まるときは離すといった仕組みです。このような仕組みで、数多くの車両が、数多くの停留所に停車しながら走るという運航形態を実現しています。

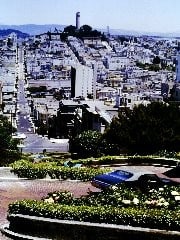

坂の多いサンフランシスコで、通常の路面電車では登れない道路の移動を可能にしています。一方、自動車は急坂でも行き来していますが、ロシアン・ヒルの坂の傾斜を緩やかにするために8つのヘアピンカーブを作ったのがロンバード通りですが、この坂を下から眺めると一面の花の中にジグザグの道路があって、車がそろりそろりと降りてきます。逆に坂の上から眺めると、正面のテレグラフ・ヒルのてっぺんにはコイット・タワがにょっきりと建っています。サンフランシスコの重要な観光拠点のこの塔は1933年に地元の慈善家のコイットさんが私財を投じて建設し市に寄付したのだそうです。

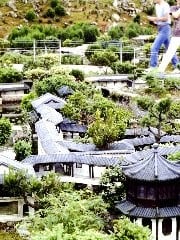

ケーブルカーの北側の始点はフィシャーマンズワーフで観光客であふれていますが、こちらのお土産屋さん街のビルの壁面も花でうずもれていました。近くの港から出るサンフランシスコ湾クルーズに乗ると、サンフランシスコが丘の多い町ということがわかります。現在は使われてない監獄島のアルカトラズ島の近くも通りますが、市街地に近いことに驚きます。1937年に架けられたサンフランシスコのシンボル的存在の金門橋の下を通過してましたから眺めることもできます。この金門橋のサンフランシスコ側の起点の近くにあるのがゴールデンゲート・パークで緑いっぱいの公園には日本庭園もありました。

サンフランシスコのケーブルカーは循環式ですから、当然ながら線路は複線で行きと帰りとが別の線路になります。一方、通常の交走式のケーブルは単線で、上りと下りの車両がすれ違う中央部が複線ですれ違えるようになっています。車両を右左に振り分ける仕組みはおおむね次のようです。車輪には脱線を防ぐためにフランジと呼ばれるでっぱりが付いていますが、ケーブルカーでは一方の車両の右側の車輪にはフランジが双方に付き、左側の車輪には付いていません。他方の車両では左の車輪にフランジ付け右の車輪は無にします。すれ違う複線部分で一方は常に右の線路に、他方は左に行き衝突しません。一方、通常の鉄道の単線区間では、センサーで列車の場所を検出して自動信号によって衝突を防いでいますが、かつては、またローカルな鉄道ではタブレットと呼ばれる通行手形で管理を市、行き違いの駅でタブレットの交換風景が見られました。信号システムと違って呼称はありませんが、人為ミスが心配でもありました。

サンフランシスコの人口は80万人ちょっとで東京の/10以下、大阪府の堺市程度です。そのため町がこじんまりして、ロサンゼルスのように漠々としていません。観光にも便利な広さだし、ケーブルカーを始め観光客にも利用しやすい交通機関があって便利です。このケーブルカーは1873年に建設された世界でも有数の古さで、よく見かける2台の車両が行き違いする交走式ではなく循環式の構造をとっています。2本のレールの中央の地下に一定速度で動くケーブルが走っていて、車両はこのケーブルをくわえて走り、止まるときは離すといった仕組みです。このような仕組みで、数多くの車両が、数多くの停留所に停車しながら走るという運航形態を実現しています。

坂の多いサンフランシスコで、通常の路面電車では登れない道路の移動を可能にしています。一方、自動車は急坂でも行き来していますが、ロシアン・ヒルの坂の傾斜を緩やかにするために8つのヘアピンカーブを作ったのがロンバード通りですが、この坂を下から眺めると一面の花の中にジグザグの道路があって、車がそろりそろりと降りてきます。逆に坂の上から眺めると、正面のテレグラフ・ヒルのてっぺんにはコイット・タワがにょっきりと建っています。サンフランシスコの重要な観光拠点のこの塔は1933年に地元の慈善家のコイットさんが私財を投じて建設し市に寄付したのだそうです。

ケーブルカーの北側の始点はフィシャーマンズワーフで観光客であふれていますが、こちらのお土産屋さん街のビルの壁面も花でうずもれていました。近くの港から出るサンフランシスコ湾クルーズに乗ると、サンフランシスコが丘の多い町ということがわかります。現在は使われてない監獄島のアルカトラズ島の近くも通りますが、市街地に近いことに驚きます。1937年に架けられたサンフランシスコのシンボル的存在の金門橋の下を通過してましたから眺めることもできます。この金門橋のサンフランシスコ側の起点の近くにあるのがゴールデンゲート・パークで緑いっぱいの公園には日本庭園もありました。

サンフランシスコのケーブルカーは循環式ですから、当然ながら線路は複線で行きと帰りとが別の線路になります。一方、通常の交走式のケーブルは単線で、上りと下りの車両がすれ違う中央部が複線ですれ違えるようになっています。車両を右左に振り分ける仕組みはおおむね次のようです。車輪には脱線を防ぐためにフランジと呼ばれるでっぱりが付いていますが、ケーブルカーでは一方の車両の右側の車輪にはフランジが双方に付き、左側の車輪には付いていません。他方の車両では左の車輪にフランジ付け右の車輪は無にします。すれ違う複線部分で一方は常に右の線路に、他方は左に行き衝突しません。一方、通常の鉄道の単線区間では、センサーで列車の場所を検出して自動信号によって衝突を防いでいますが、かつては、またローカルな鉄道ではタブレットと呼ばれる通行手形で管理を市、行き違いの駅でタブレットの交換風景が見られました。信号システムと違って呼称はありませんが、人為ミスが心配でもありました。

シナイアの駅は、谷筋にあって、ホテルなどは小高い山の中腹にあるので、駅を出るとすぐに階段を上らなければなりませんが、周りの景色はのびやかです。標高は00m程で、ルーマニアの軽井沢と呼ばれるそうですが、世界遺産のシギショアラやドラキュラ伝説のブラショフなどと比べると、日本人の観光客はほとんど見かけません。しかしながら、にシナイア僧院、ペレシュ城それにペリシュル城と外観も内部も見ごたえがある建物があって、緑豊かな周りの環境も気持ちの良い環境です。後ろの山にはロープウェイもあって、シナイアの町や城などが見渡せます。ブカレストからシギショアラに直行するのではなく、1泊で立ち寄って損のない場所でした。

シナイアの駅は、谷筋にあって、ホテルなどは小高い山の中腹にあるので、駅を出るとすぐに階段を上らなければなりませんが、周りの景色はのびやかです。標高は00m程で、ルーマニアの軽井沢と呼ばれるそうですが、世界遺産のシギショアラやドラキュラ伝説のブラショフなどと比べると、日本人の観光客はほとんど見かけません。しかしながら、にシナイア僧院、ペレシュ城それにペリシュル城と外観も内部も見ごたえがある建物があって、緑豊かな周りの環境も気持ちの良い環境です。後ろの山にはロープウェイもあって、シナイアの町や城などが見渡せます。ブカレストからシギショアラに直行するのではなく、1泊で立ち寄って損のない場所でした。

花のパレードの後に訪れたのが、ズーテルメールで開催していた花の博覧会(フロリアード)でした。10年委一度開催され、訪れた1992年は4回目の開催だったようです。ハーグから電車でいったのですが、この電車はループ状でハーグ発ハーグ行き、フロリアードの会場の最寄り駅で下車のはずが、出発点に戻ってしまいました。花博の会場なので大々的な看板を想像していたのが間違いでした、駅には駅名のみが表示され、見落としたのです。日本のように、おせっかいな案内は皆無でした。電車のループを一周半して着いた会場はさすがに花ばっかりで、それから随分と後に訪れた富山のチューリップ祭りと似ていたんですね。

花のパレードの後に訪れたのが、ズーテルメールで開催していた花の博覧会(フロリアード)でした。10年委一度開催され、訪れた1992年は4回目の開催だったようです。ハーグから電車でいったのですが、この電車はループ状でハーグ発ハーグ行き、フロリアードの会場の最寄り駅で下車のはずが、出発点に戻ってしまいました。花博の会場なので大々的な看板を想像していたのが間違いでした、駅には駅名のみが表示され、見落としたのです。日本のように、おせっかいな案内は皆無でした。電車のループを一周半して着いた会場はさすがに花ばっかりで、それから随分と後に訪れた富山のチューリップ祭りと似ていたんですね。

塔のところから北に向け奥に長い境内があって、中国風の神像が置かれた門を抜けると寺の中心の大雄殿があって、大雄殿の裏にもさらに木々の緑に囲まれた境内が伸びています。池には水連が咲き、南国の花と思しき花々も咲いていて気持ちの良い空間です。北の端に近いところには基壇の上に六角六層の石塔があります。こちらは小ぶりですが、慈仁塔と違って各層の出入りが深く、日本の塔にやや似ていると言えば似ています。

塔のところから北に向け奥に長い境内があって、中国風の神像が置かれた門を抜けると寺の中心の大雄殿があって、大雄殿の裏にもさらに木々の緑に囲まれた境内が伸びています。池には水連が咲き、南国の花と思しき花々も咲いていて気持ちの良い空間です。北の端に近いところには基壇の上に六角六層の石塔があります。こちらは小ぶりですが、慈仁塔と違って各層の出入りが深く、日本の塔にやや似ていると言えば似ています。

筆者が訪れた時は、クリスマスの直前だったこともあって、フォーン川に日が沈んだ後、市内はイルミネーションであふれていました。同じベトナムのホーチミン市では市内の幹線道路の上はイルミネーションで覆いつくされていました(横位置の写真はホーチミン市の目抜き通り)。フエではそこまで派手ではありませんでしたが、町のいたるところが輝いていました。新市街と旧市街を結ぶフォーン川に架かる橋も色々と色の変わるライトアップがなされていましたが、こちらは通年のようです。

筆者が訪れた時は、クリスマスの直前だったこともあって、フォーン川に日が沈んだ後、市内はイルミネーションであふれていました。同じベトナムのホーチミン市では市内の幹線道路の上はイルミネーションで覆いつくされていました(横位置の写真はホーチミン市の目抜き通り)。フエではそこまで派手ではありませんでしたが、町のいたるところが輝いていました。新市街と旧市街を結ぶフォーン川に架かる橋も色々と色の変わるライトアップがなされていましたが、こちらは通年のようです。

聖母が出現したという5月13日には全世界から数万人の巡礼者が訪れるそうですが、筆者が訪問した時にも、巡礼者と思しき方々をたくさん見かけました。写真には撮ってませんが、ローソクを建てるところには信者が立てた背の高いローソクがグニャグニャsになりながらも得ていました。たださすがに、広場のどこにも我々以外に東洋人は一人も見かけませんでした。広場には祈りの道という白い一本の道が引かれていますが、敬虔な信者の中には、この道に沿って尺取虫のように地面に伏したり立ち上がったりを繰り返して前進している人を見かけました。信者でない筆者は、この一種異様な情景に、宗教の持つ怖さを感じてしまいました。

聖母が出現したという5月13日には全世界から数万人の巡礼者が訪れるそうですが、筆者が訪問した時にも、巡礼者と思しき方々をたくさん見かけました。写真には撮ってませんが、ローソクを建てるところには信者が立てた背の高いローソクがグニャグニャsになりながらも得ていました。たださすがに、広場のどこにも我々以外に東洋人は一人も見かけませんでした。広場には祈りの道という白い一本の道が引かれていますが、敬虔な信者の中には、この道に沿って尺取虫のように地面に伏したり立ち上がったりを繰り返して前進している人を見かけました。信者でない筆者は、この一種異様な情景に、宗教の持つ怖さを感じてしまいました。