8月23日04時05分のISS撮影記録です。

8月23日04時05分のISS撮影記録です。

この夏は太平洋高気圧の縁を北上する湿った気流が雲を発生させるので快星になることがほとんど無かったのですが、8/23の未明に快星と好条件通過のタイミングが合ってやっと撮影できました~。

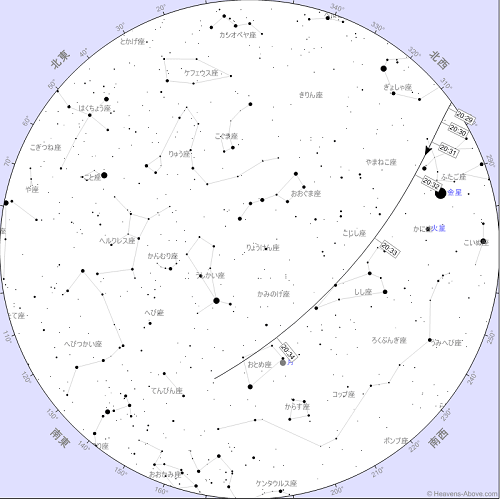

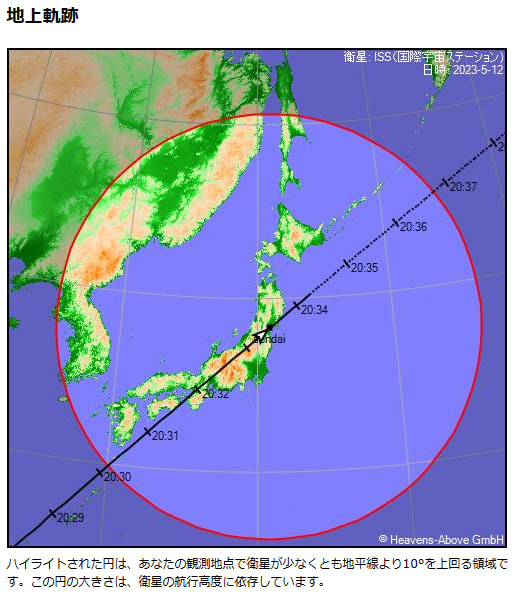

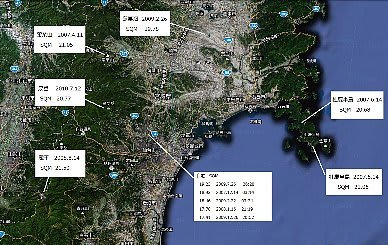

本日の通過コース

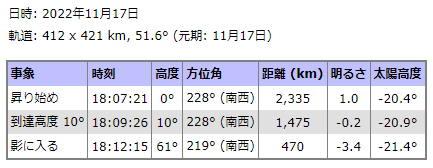

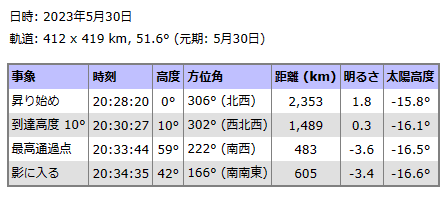

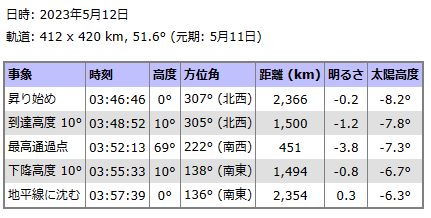

イベントデータ

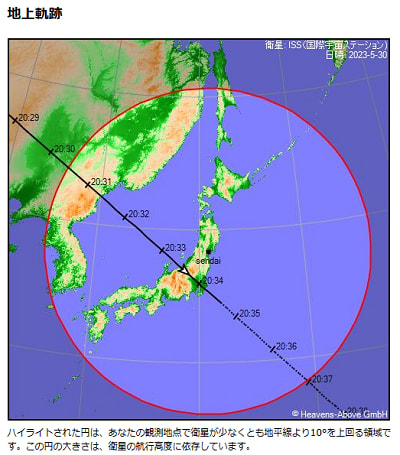

地上軌跡はこんな感じ…

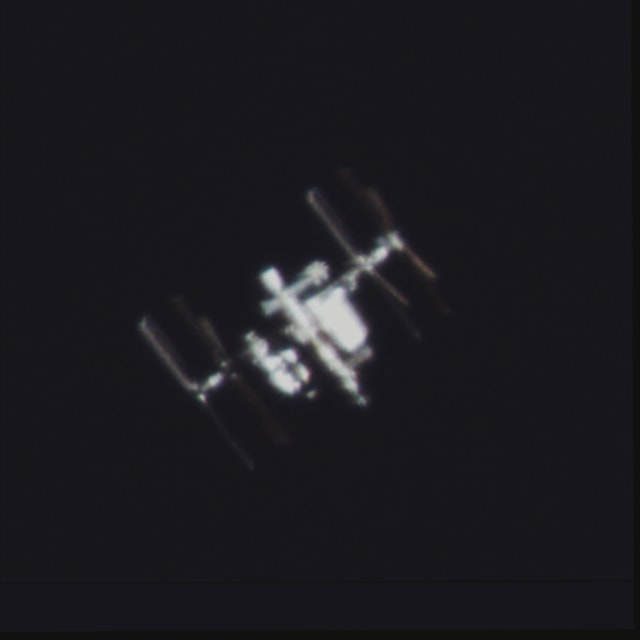

撮影システムはいつもの 30cmドブ+Powermate2×+ASI290MC+UV/IR cut Filter で、露出はShutter=0.885ms Gain=275 (45%)です。

撮影計画としては、高度30°を過ぎたところから撮影を開始して天頂を通過したところで鏡筒回転をします。後半は逆光で暗くなりますがとりあえず追尾できるところまで撮影を続けることにします。

さて、時間です。土星の東側でISSが地球の影から出てきました。航海薄明が始まってるので空はペガスス座がギリ見える明るさです。まもなくペガスス座に到達します。撮影を開始しましょう~。

ふう、やはり天頂は捉えることができませんでしたが、高度70°付近まで追尾できたように思います。で、こちらが撮影した動画のフルバージョンです。*動画開始時に見える輝点は直前に撮影したロシアのcosmos2278ロケットが写り込んだものでISSではありません。(^^ゞ

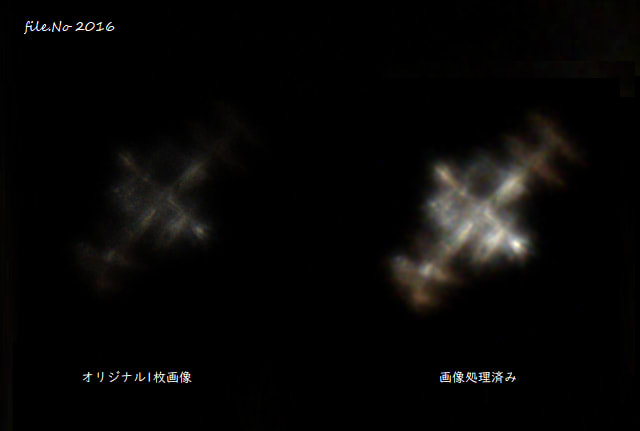

2023年8月23日04時05分のISS

今回は太陽電池パドルの向きが良かったので増設したiROSAもはっきり写っていました。

こちらは前半部分のハイライトGIFアニメで~す。

ここからはコンポジット画像です。

ここからはコンポジット画像です。7枚コンポジット画像

2023.04:05:01 高度46° 直距離543km

5枚コンポジット画像

2023.04:05:01 高度47° 直距離530km

6枚コンポジット画像

2023.04:05:09 高度52° 直距離498km

8枚コンポジット画像

2023.04:05:22 高度62° 直距離456km

10枚コンポジット画像

2023.04:05:24 高度63° 直距離451km

4枚コンポジット画像

2023.04:05:28 高度67° 直距離442km

5枚コンポジット画像

2023.04:05:29 高度67° 直距離440km

8枚コンポジット画像

2023.04:05:36 高度73° 直距離429km

4枚コンポジット画像

2023.04:05:36 高度73° 直距離429km

2枚コンポジット画像

2023.04:05:37 高度74° 直距離428km

5枚コンポジット画像

2023.04:05:58 高度78° 直距離433km

5枚コンポジット画像

2023.04:06:05 高度73° 直距離445km

5枚コンポジット画像

2023.04:06:11 高度68° 直距離460km

7枚コンポジット画像

2023.04:06:14 高度66° 直距離469km

6枚コンポジット画像

2023.04:06:22 高度59° 直距離496km

10枚コンポジット画像

2023.04:06:27 高度56° 直距離516km

10枚コンポジット画像

2023.04:06:45 高度45° 直距離598km

11枚コンポジット画像

2023.04:06:53 高度41° 直距離640km

コンポジットした画像でループアニメも作ってみました~。

コンポジットした画像でループアニメも作ってみました~。かなりせわしないアニメですがなんとな~く立体感3Dを感じることができます。

天頂通過までのループアニメ

天頂通過後のループアニメ

「11月17日に、ISS超拡大眼視ミッションを実施した」

「11月17日に、ISS超拡大眼視ミッションを実施した」 「お!博士、お久しぶりですね~。お元気でしたか?」

「お!博士、お久しぶりですね~。お元気でしたか?」