X-37Bは全長がわずか9mのミニ・スペースシャトル…

2011年3月5日にリフトオフした軌道試験2号機が現在、軌道上を周回しています。

X-37Bは軍事プロジェクトのため詳しいことは明らかにされていません。

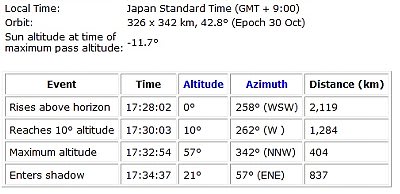

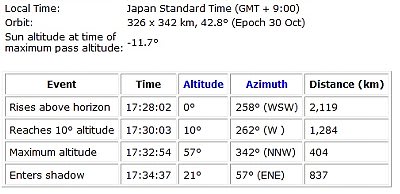

しか~し、目視予想情報は公開されています。で、拡大撮影に挑戦してみました。

撮影を試みたのは11月3日、17時30分すぎ…、天気は晴れ。

問題は、予想等級が2.2等級のX-37Bを肉眼で目視できるかです。

目視で確認できなければファインダーでの追尾ができません。

そこでりゅう座のγ星(2.2等星)をターゲットとして待つこと1分…、

りゅう座の頭に向かって西から近づく微弱光点が見えました。X-37Bです!

飛行中のX-37Bを初めて肉眼で確認しました。かなり暗いです。光度は2.5等級程度でしょう。

早速撮影開始です。システムはいつもと同じ。

ピン合わせはアルタイルで済ませてあります。

撮影はわずか30秒で終了しました。発見した高度がすでに最大仰角に近かったので

あっという間に東の空に行って見えなくなってしまいました。

撮影した画像をパソコンで確認すると…、ほひょ、形が写っています。

2011.11.3 17:33:08 NIKON D90 ISO1600 1/500

HTV2や天宮1号は円筒形なのでどの位置で撮影しても変化のない形ですが、

X-37Bは小さいながらもスペースシャトルです。写真によって写る形状に変化がありました。

今回の撮影ではなかなか興味深い画像が撮れました。その写真は続報でご紹介します。

〈関連ブログ〉

X-37B Inspections(*)

THE SPACE PLANE HAS LANDED(*)

X-37B 撮影成功(*)

SECRET SPACE PLANE X-37B(*)

The military space shuttle X-37B(*)

2011年3月5日にリフトオフした軌道試験2号機が現在、軌道上を周回しています。

X-37Bは軍事プロジェクトのため詳しいことは明らかにされていません。

しか~し、目視予想情報は公開されています。で、拡大撮影に挑戦してみました。

撮影を試みたのは11月3日、17時30分すぎ…、天気は晴れ。

問題は、予想等級が2.2等級のX-37Bを肉眼で目視できるかです。

目視で確認できなければファインダーでの追尾ができません。

そこでりゅう座のγ星(2.2等星)をターゲットとして待つこと1分…、

りゅう座の頭に向かって西から近づく微弱光点が見えました。X-37Bです!

飛行中のX-37Bを初めて肉眼で確認しました。かなり暗いです。光度は2.5等級程度でしょう。

早速撮影開始です。システムはいつもと同じ。

ピン合わせはアルタイルで済ませてあります。

撮影はわずか30秒で終了しました。発見した高度がすでに最大仰角に近かったので

あっという間に東の空に行って見えなくなってしまいました。

撮影した画像をパソコンで確認すると…、ほひょ、形が写っています。

2011.11.3 17:33:08 NIKON D90 ISO1600 1/500

HTV2や天宮1号は円筒形なのでどの位置で撮影しても変化のない形ですが、

X-37Bは小さいながらもスペースシャトルです。写真によって写る形状に変化がありました。

今回の撮影ではなかなか興味深い画像が撮れました。その写真は続報でご紹介します。

〈関連ブログ〉

X-37B Inspections(*)

THE SPACE PLANE HAS LANDED(*)

X-37B 撮影成功(*)

SECRET SPACE PLANE X-37B(*)

The military space shuttle X-37B(*)