火星の撮影を始めたのは日付が変わって9月30日になった01時過ぎでした。

この時刻、火星は東の空の高度50°付近にあります。南中までまだ3時間もありますがけっこう高いところに見えます。それもそのはず南中する04時18分には高度74°になるのですからオドロキです。

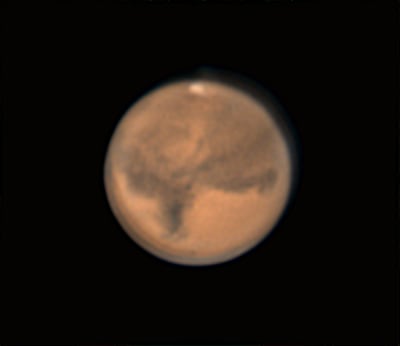

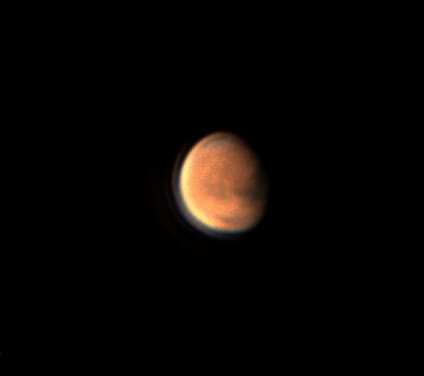

こちらが本日のファーストショット

こちらが本日のファーストショット

2022/9/30 01:27 μ210+Powermate2× ADC ASI290MC

今宵の火星は明るさが-0.6等なのでかなり明るくみえますが、視直径は11.8秒ですのでまだまだ小さいですね~。子午線湾が正面にあるはずですがよく分かりません…

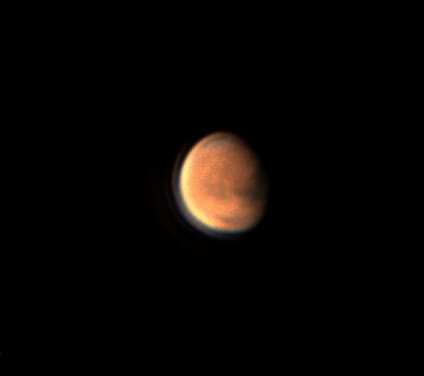

↓ こちらの画像は比較的模様が分かりますが、子午線湾付近は現在ダストストームが発生しているからでしょうか、いつもの火星とはちょっと違う感じで表面の地形が分かりません。

2022/9/30 01:36 μ210+Powermate2× ADC ASI290MC

火星の視直径はまだ12秒弱なのでパワーメイト2×ではどうしても拡大率が足りません。…ということで、今日は気流がいいので思い切ってパワーメイトを5×にしてみました~。

2022/9/30 03:06 μ210+Powermate5× ASI290MC

おおー、こりゃビックリ! まるで火星大接近時のようなド迫力です。μ210+Powermate5× で焦点距離は12,075mm(F57.5)です。わぉ!

う~む、これを見るとアリンの爪にある谷に沿ってダストストームがかなり広がっているように見えますね。これからが火星観望好機なのでこれ以上砂嵐が強くならないことを願いますがどうでしょうかね~。

こちらはパワーメイト5×で撮影した全画像を時系列に並べたものです。

(拡大画像はこちら→photo)

*02時30分を過ぎると高度が60°を超えるのでADCは外して撮影しています。

いや~、それにしても夜明け前の火星はホントに高いところにいますね~。3時30分を過ぎると高度は70°を超えて首が痛くなるほどです。火星の最接近は11/30-12/1ですがその時も高度は76°なのでシーイング次第では良質な動画が撮れるかもしれませんね。期待しましょう!

この時刻、火星は東の空の高度50°付近にあります。南中までまだ3時間もありますがけっこう高いところに見えます。それもそのはず南中する04時18分には高度74°になるのですからオドロキです。

こちらが本日のファーストショット

こちらが本日のファーストショット

2022/9/30 01:27 μ210+Powermate2× ADC ASI290MC

今宵の火星は明るさが-0.6等なのでかなり明るくみえますが、視直径は11.8秒ですのでまだまだ小さいですね~。子午線湾が正面にあるはずですがよく分かりません…

↓ こちらの画像は比較的模様が分かりますが、子午線湾付近は現在ダストストームが発生しているからでしょうか、いつもの火星とはちょっと違う感じで表面の地形が分かりません。

2022/9/30 01:36 μ210+Powermate2× ADC ASI290MC

火星の視直径はまだ12秒弱なのでパワーメイト2×ではどうしても拡大率が足りません。…ということで、今日は気流がいいので思い切ってパワーメイトを5×にしてみました~。

2022/9/30 03:06 μ210+Powermate5× ASI290MC

おおー、こりゃビックリ! まるで火星大接近時のようなド迫力です。μ210+Powermate5× で焦点距離は12,075mm(F57.5)です。わぉ!

う~む、これを見るとアリンの爪にある谷に沿ってダストストームがかなり広がっているように見えますね。これからが火星観望好機なのでこれ以上砂嵐が強くならないことを願いますがどうでしょうかね~。

こちらはパワーメイト5×で撮影した全画像を時系列に並べたものです。

(拡大画像はこちら→photo)

*02時30分を過ぎると高度が60°を超えるのでADCは外して撮影しています。

いや~、それにしても夜明け前の火星はホントに高いところにいますね~。3時30分を過ぎると高度は70°を超えて首が痛くなるほどです。火星の最接近は11/30-12/1ですがその時も高度は76°なのでシーイング次第では良質な動画が撮れるかもしれませんね。期待しましょう!

11月12日(1回目の観測) Diameter=17.95" Magnitude=-1.76

11月12日(1回目の観測) Diameter=17.95" Magnitude=-1.76