水沢に行く用事があったので、帰りに「奥州宇宙遊学館」に行ってきました。

奥州宇宙遊学館は、大正10年に日本で最初の国際的な観測所「緯度観測所本館」として建てられた施設を再構築したもので~す。

緯度観測所本館は当時としては珍しい望楼を持つ木造2階建てのドイツ風建築で、昭和42年まで使用されていたが、老朽化のため平成17年に国立天文台が取り壊しを決定。それを聞きつけた宮沢賢治学会の一行が、賢治が度々訪れ「風野又三郎」や「銀河鉄道の夜」などの名作を生んだこの貴重な財産をなくしてはいか~んと立ち上がり、当時の国立天文台、市、市議会を動かし平成19年に国から市へ建物が譲渡されたという経緯をもつ貴重な建物です。

中に入るとレトロな空間が広がり、どこか懐かしい趣のある建物となっています。

奥州宇宙遊学館がある場所は、国立天文台水沢VLBI観測所のキャンパス内です。

国立天文台の施設には入れませんが、キャンパス内は自由に見学ができます。

雨が降っていますが、キャンパス内を見学してみましょう。

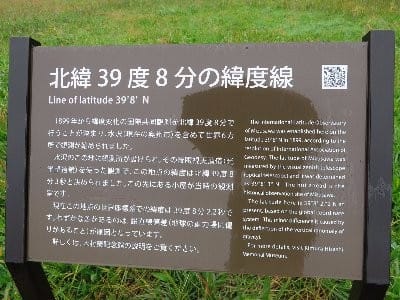

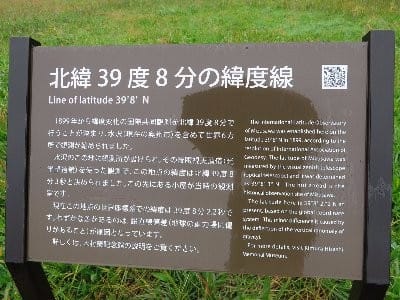

おやおや、キャンパス内に変な交通標識があります。

もう、お分かりですね。そうです。38度8分の緯度線です。

緯度が変わる現象というのは、なんとも不思議な話で、天の北極が動く才差運動と違って

こちらは地軸が「地球そのものに対して揺れること」が原因でおこる極運動です。

詳しいことを知りたい方は「奥州宇宙遊学館」のHPをご覧ください。(笑)

さらに、キャンパス内を歩いていくと…、ありました!

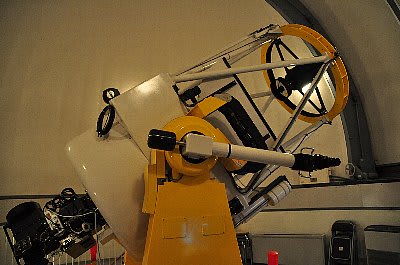

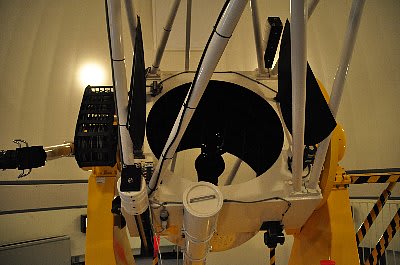

VERA20m電波望遠鏡です。近くで見ると圧倒されるほど大きいのですが…、

望遠鏡の動きはとてもスムーズで、あっという間にこの角度になりました。

以前見学した2,300km離れた石垣島観測所とつながっています。

こちらは石垣島のVERA20m電波望遠鏡、この時も雨が降っていました。

直径2,300kmの望遠鏡で宇宙を見ることは、視力20,000の目で見ることと

同等の性能になるそうです。(わぉ)

真下から見上げたVERA20m電波望遠鏡はど迫力でした。

時間がなかったことと台風22号接近による雨のためゆっくり見学することが

できなかったのが残念でしたが、楽しい時間をすごすことができました。

奥州宇宙遊学館は、大正10年に日本で最初の国際的な観測所「緯度観測所本館」として建てられた施設を再構築したもので~す。

緯度観測所本館は当時としては珍しい望楼を持つ木造2階建てのドイツ風建築で、昭和42年まで使用されていたが、老朽化のため平成17年に国立天文台が取り壊しを決定。それを聞きつけた宮沢賢治学会の一行が、賢治が度々訪れ「風野又三郎」や「銀河鉄道の夜」などの名作を生んだこの貴重な財産をなくしてはいか~んと立ち上がり、当時の国立天文台、市、市議会を動かし平成19年に国から市へ建物が譲渡されたという経緯をもつ貴重な建物です。

中に入るとレトロな空間が広がり、どこか懐かしい趣のある建物となっています。

奥州宇宙遊学館がある場所は、国立天文台水沢VLBI観測所のキャンパス内です。

国立天文台の施設には入れませんが、キャンパス内は自由に見学ができます。

雨が降っていますが、キャンパス内を見学してみましょう。

おやおや、キャンパス内に変な交通標識があります。

もう、お分かりですね。そうです。38度8分の緯度線です。

緯度が変わる現象というのは、なんとも不思議な話で、天の北極が動く才差運動と違って

こちらは地軸が「地球そのものに対して揺れること」が原因でおこる極運動です。

詳しいことを知りたい方は「奥州宇宙遊学館」のHPをご覧ください。(笑)

さらに、キャンパス内を歩いていくと…、ありました!

VERA20m電波望遠鏡です。近くで見ると圧倒されるほど大きいのですが…、

望遠鏡の動きはとてもスムーズで、あっという間にこの角度になりました。

以前見学した2,300km離れた石垣島観測所とつながっています。

こちらは石垣島のVERA20m電波望遠鏡、この時も雨が降っていました。

直径2,300kmの望遠鏡で宇宙を見ることは、視力20,000の目で見ることと

同等の性能になるそうです。(わぉ)

真下から見上げたVERA20m電波望遠鏡はど迫力でした。

時間がなかったことと台風22号接近による雨のためゆっくり見学することが

できなかったのが残念でしたが、楽しい時間をすごすことができました。

の連続で、見られた星は

の連続で、見られた星は

泡盛をベースにしたカクテル「Island Star」

泡盛をベースにしたカクテル「Island Star」 星砂

星砂