5/24はみごとな快星になったのできりん座流星群の観望に行ってきました~。

5/24はみごとな快星になったのできりん座流星群の観望に行ってきました~。

きりん座群は突発的に出現するまぼろしの流星群ですが今年は日本時間の21時40分と22時07分に1903年と1909年に放出されたダストトレイルとの接近予報がでている注目流星群です。

この予報が当たればまぼろしのきりん座群を日本で初めて見ることのできる千載一遇のチャンスとなるのですが、はたして出現するのでしょうか? 期待が高まります。ワクワク…

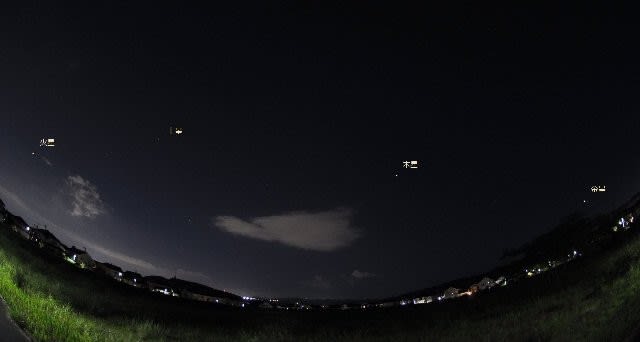

今回の観望地は泉ケ岳スキー場の大駐車場です。泉ケ岳といっても仙台市中心部から車で30分の場所なのでソラノクラサはそれなりです。自宅よりはいいけど…といった程度ですね。

試し撮りで撮った北の空はこんな感じでした。

2023/5/24 20h22m07s D810A NIKON VR24-70mm f/2.8 ISO2500 f24mm F3.2 10sec

さて、本日の撮影計画ですが、きりん座流星群は6~7等の暗い流星が多いようなので感度をISO3200まで上げて露出30秒で連続撮影します。この露出では背景がかなり明るくなりますが暗い流星を捉えるためには見た目は度外視です。

撮影は21時20分から始めました。この時間は飛行機と人工衛星がたくさん通過していきます。本日の薄明終了時刻は20時38分です。

2023/5/24 21h20m00s D810A NIKON VR24-70mm f/2.8 ISO3200 f24mm F3.2 30sec

う~む、静かな夜です。星が流れる気配がまったくありません。こちらは1903年放出ダストトレイルとの接近遭遇予報時刻の21時40分の画像ですが流星は一つも写っていません。写野の外でも見渡した限りでは一つも見えませんでした。(photo)

2023/5/24 21h40m24s D810A NIKON VR24-70mm f/2.8 ISO3200 f24mm F3.2 30sec

いやな予感です。きりん座群はおろか散在流星もただの一つも流れていません。時間だけが静かに過ぎて、西の空で賑やかに輝いていた月や金星たちもだいぶ低くなりました。

こちらはもう一つの接近遭遇時刻22時07分頃の画像です。流れ星らしきものはまったく写っていません。眼視でもまったく見えませんでした。

ふ~む、まぼろしのきりん座群は、結局まぼろしで終わってしまうようですね…。

2023/5/24 22h07m32s D810A NIKON VR24-70mm f/2.8 ISO3200 f24mm F3.2 30sec

気温が6度まで下がり耐寒的に限界なのでここでやむなく切り上げることにしました。せっかくなので適正露出で記録写真を撮って帰りましょう。それにしても寒すぎます…。

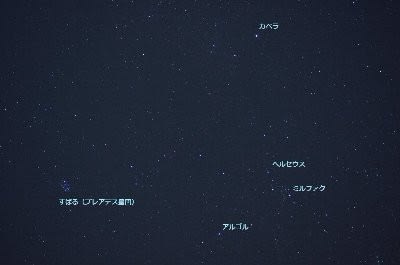

はじめは連続写真と同じ構図で…

2023/5/24 22h08m57s D810A NIKON VR24-70mm f/2.8 ISO3200 f24mm F3.2 15sec

次は北斗七星とこぐま座の間にあるきりん座を中心として…

2023/5/24 22h09m21s D810A NIKON VR24-70mm f/2.8 ISO3200 f24mm F3.2 15sec

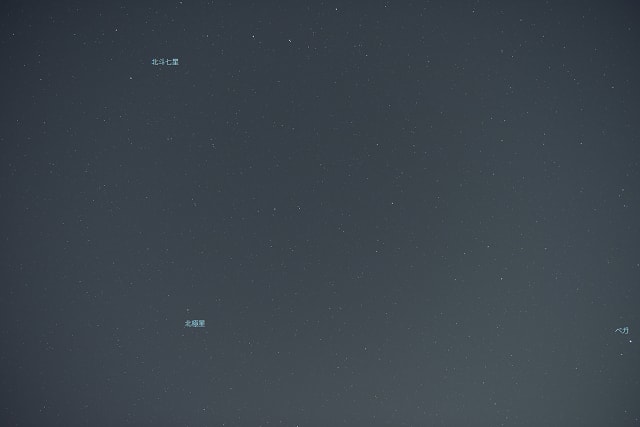

最後に、地上の木々を写して星景写真風に写して、以上で終了で~す。

2023/5/24 22h11m03s D810A NIKON VR24-70mm f/2.8 ISO3200 f24mm F3.2 15sec

で、ここからは家に帰ってからの出来事です。まったりとしながらどっかに間違って写ってないかな~と撮影した画像を眺めていたところ… ワオ! 最後のラストフォトに明るい流星らしきものが写っています! なんじゃこりゃ~! まぼろしのきりん座流星群か~?(photo)

さっそく画像に星図を入れて確かめてみました。きりん座群の放射点はキリンの長~い首のほぼ中間にあります。流れ星をたどると首の中間付近の放射点と一致するように見えますが…どうでしょう?

確信は持てませんがまぼろしのきりん座群を捉えた写真かも…です。残念ながら肉眼で見ることはできませんでしたが、ラストフォトに写り込んでいたことは超ミラクルです~。(photo)

きりん座群は流星群の中でも極めてゆっくり流れる「ふわっと流星群」なのでいつかこの目で見てみたい流星です。いつの日になるか分かりませんが、次回のきりん座流星群との遭遇を楽しみに待つことにしましょう。

(

(